полная версия

полная версияКировская весна. Авиация 1941

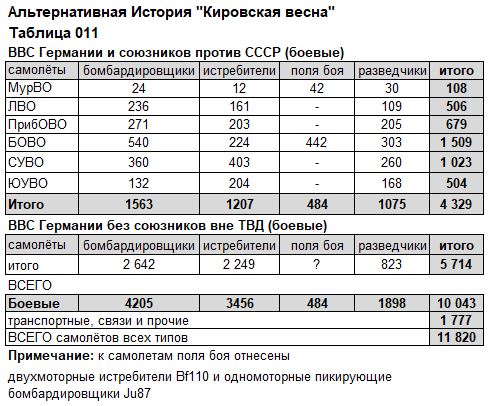

В дополнение, у Германии (без союзников) на других театрах военных действий имелось 5714 боевых самолетов и 1138 остальных (связи и транспортных). {99}

Результирующая таблица № 11 представляет собой результат авторской обработки ряда доступных в открытых источниках данных. В столбце «бомбардировщики» указаны все бомбардировщики кроме Ju 87. В столбце «истребители» указаны все одномоторные истребители. В столбце «самолеты поля боя» указаны одномоторные пикирующие бомбардировщики Ju 87 и двухмоторные истребители Bf 110.

Количественное соотношение сил сторон

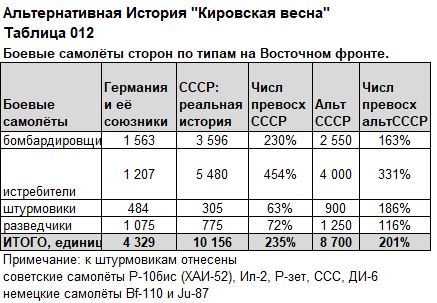

Число боевых самолетов на ТВД по типам

СССР в нашей реальности на фронте соприкосновения с врагом от Белого до Черного моря 22 июня 1941 года имел 10156 боевых самолетов.

В альтернативной реальности «Кировская весна» СССР и его союзники (Литва, Латвия и Эстония) на фронте соприкосновения с врагом от Белого до Черного моря 22 июня 1941 года имел 8700 боевых самолетов.

Германия и ее союзники (Финляндия, Венгрия и Румыния) на Восточном фронте 22 июня 1941 года имели 4329 боевых самолетов.

В нашей реальности на Восточном фронте (от Белого моря до Черного) число боевых самолетов СССР составляло 235 процентов от числа боевых самолетов Германии и ее союзников.

В альтернативной реальности «Кировская весна» на Восточном фронте (от Белого моря до Черного) число боевых самолетов СССР составляло 201 процент от числа боевых самолетов Германии и ее союзников.

В таблице 12 приводится соотношение числа боевых самолетов по типам:

Как видно, имея численное превосходство в целом, а также по таким типам боевых самолетов, как бомбардировщики и особенно истребители, СССР уступал врагу в численности штурмовиков (самолетов поля боя) и самолетов-разведчиков.

В альтернативной реальности «Кировская весна» за счет снижения численного превосходства в истребителях и бомбардировщиках достигнуто численное превосходство СССР на Восточном фронте также и по иным типам боевых самолетов (по разведчикам и по штурмовикам).

Число боевых самолетов по военным округам

Как в нашей реальности на Восточном фронте (от Белого моря до Черного), так и в альтернативной реальности «Кировская весна», число боевых самолетов СССР 22 июня 1941 года превосходит число боевых самолетов Германии и ее союзников не только в целом на театре военных действий, но и в каждом военном округе по отдельности. При этом отдельные цифры носят отчасти условный характер. К примеру, советские самолеты Краснознаменного Балтийского флота оперировали как в ЛВО, так и в ПрибОВО. Что касается немецких самолетов 2-го воздушного флота, то и они в первые дни войны частично оперировали не против ЗапОВО, а против ПрибОВО.

В таблице 13 приводится соотношение числа боевых самолетов сторон по каждому приграничному военному округу:

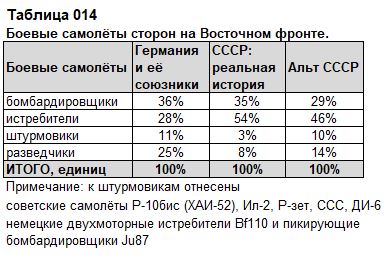

Распределение боевых самолетов сторон на ТВД по типам в процентах

Сравнение числа боевых самолетов сторон на ТВД по типам в процентах приводится в таблице 14:

Как видно из таблицы, ВВС Германии и ее союзников включали в себя следующее соотношение боевых самолетов: многомоторные бомбардировщики 36%, одномоторные истребители 28%, самолеты поля боя / штурмовики (одномоторные пикирующие бомбардировщики и двухмоторные истребители) 11% и разведчики 25%.

ВВС Вооруженных сил СССР в нашей истории по своему соотношению отличались гипертрофированно большим числом истребителей и гипертрофированно малым числом разведчиков и штурмовиков: бомбардировщики 35%, истребители 54%, штурмовики 3%, разведчики 8%.

Часть самолетов-истребителей И-153 использовалась в качестве штурмовиков. Всего в составе 61 шап, 62 шап, 65 шап, 66 шап, 74 шап числилось 346 самолетов типов И-15, И-15бис, И-153. Если прибавить эти 346 истребителей к штурмовикам, то соотношение составило бы бомбардировщики 35%, истребители в истребительных авиаполках 51%, штурмовики 6%, разведчики 8%. Однако, использовавшиеся в решении штурмовых боевых задач истребители (И-15, И-15бис, И-153) за счет сниженной бомбовой нагрузки были менее эффективны, чем самолеты, специально сконструированные для поражения наземных целей на поле боя.

Из общего числа советских самолетов-разведчиков 360 составляли морские гидросамолеты, в основном МБР-2, так что процент разведчиков на сухопутных ТВД был еще меньше. Всего СССР имел на линии соприкосновения с врагом 415 сухопутных самолета-разведчика, а Германия и ее союзники имели на Восточном фронте 1075 самолетов-разведчиков. Напомним точку зрения Г.К. Жукова: «…недопонимание важной роли разведывательной авиации в современной войне тяжело отражалось на ходе сражений, особенно в первом периоде войны.» {31}

ВВС Вооруженных сил СССР в альтернативной истории «Кировская весна» имеют 29% бомбардировщиков, 46% истребителей, 10% штурмовиков и 14% разведчиков. Этот подход к соотношению боевых самолетов заметно отличается от принципов, которые были положены в основу распределения самолетного парка по типам в реальном СССР: у альт-СССР больше штурмовиков и разведчиков, меньше бомбардировщиков и истребителей.

Отдельно отмечу, что кроме 8700 боевых самолетов на Западном ТВД в составе боевых самолетов СССР имеется еще 8100 боевых самолетов в тыловых и восточных военных округах.

Качественное соотношение сил сторон

Тактико-технические характеристики (ТТХ) советских и противостоящих им немецких боевых самолетов 1941 года в нашей реальности и в альтернативной реальности «Кировская весна» не отличаются.

При этом в данной главе не приводятся ТТХ истребителей И-15, И-15бис и И-153 (в альтернативной реальности все они проданы в Китай и в боевых действиях на Западном ТВД не участвуют), но добавлены ТТХ штурмовика Р-10бис (ХАИ-52), который в реальной истории существовал только в качестве опытного самолета, а в альтернативной реальности является серийной машиной штурмовых авиаполков. ТТХ двухмоторного самолета Пе-2 приведены в разделе «дальние разведчики», а не в разделе «бомбардировщики», поскольку в альтернативной реальности Пе-2 производится до июня 1941 года только в качестве дальнего разведчика, а затем также и в модификации дальнего истребителя.

Истребители

На Восточном фронте Германия и ее союзники в 1941 году имели всего 1207 истребителей. В основном самолетный парк немецких одномоторных истребителей составляли истребители Мессершмитта, из которых 66% составляли новые самолеты Bf.109F («Фридрих») и 34% составляли самолеты предыдущей модификации Bf.109E («Эмиль»). Их дополняли истребители Румынии, Венгрии и Финляндии разных производителей и марок.

В альтернативной реальности «Кировская весна» истребителей И-15, И-15бис и И-153 в 1941 году в советских войсках нет. СССР имел на Западном ТВД в 1941 году всего 4000 истребителей, в том числе 3012 И-16 (75% от самолетного парка истребителей на Западном ТВД), 750 МиГ-1/3 (19%), 200 Як-1 (5%) и 38 ЛаГГ-3 (1%).

При этом советский И-16 и немецкий Bf.109 обеих модификаций были достаточно хорошо освоены промышленностью, а советские «истребители новых типов» фактически еще только осваивались промышленностью, в связи с чем поставленные в войска самолеты иногда имели ряд конструктивных и производственных дефектов.

В послевоенных книгах по истории авиации периода начала Великой Отечественной войны сложилось мнение, что по совокупности всех летных и боевых качеств (надежность, устойчивость в полете, удобство в управлении при взлете, полете на всем диапазоне высот и посадке, максимальная и крейсерская скорость, дальность, максимальная высота, скороподъемность, горизонтальная и вертикальная маневренность, живучесть, огневая мощь, оснащение средствами навигации и связи), все советские одномоторные истребители заметно уступали немецким одномоторным истребителям 1941 года.

Постараемся проверить это мнение и, если оно верно, определить качественное превосходство немецких истребителей 1941 года над советскими в обобщающем цифровом показателе «коэффициент качества».

Автору наиболее важным представляется способность самолета-истребителя обнаружить самолет противника, быстро сблизиться с ним в пространстве (как по горизонтали, так и по вертикали), и уничтожить его огнем бортового оружия. «Коэффициент качества» для истребителей рассчитаем как произведение из четырех соотношений отдельных ТТХ вышеуказанных самолетов: соотношение по укомплектованностью радиосвязью, соотношение максимальной скорости, соотношение скороподъемности, соотношение веса минутного залпа. Именно радиосвязь позволяла получить информацию о враге, отдавать подчиненным команды в воздушном бою без использования мимики и покачивания крыльев, предупреждать товарищей об опасности, запрашивать подкрепление и слаженно выходить из боя.

Радиостанции, которыми в реальной истории комплектовались самолеты семейства И-15, в альтернативной реальности «Кировская весна» использованы для радиофикации истребителей семейства И-16. Их число осталось без изменения (не Сталин запрещал производить в тридцатых годах радиостанции для истребителей, и не Кирову это производство разрешать). Радиостанциями летом 1941 года укомплектованы 20% от И-16, 80% от МиГ-1/3, 0% от Як-1 и 80% от ЛаГГ-3. Качество радиосвязи в советских радиостанциях, которыми укомплектованы истребители (РСИ-3), очень плохое, в наушниках треск, но все же пилот способен не потерять сознание от треска в наушниках во время всего полета и может вычленить на фоне треска адресованные ему слова, если он своевременно отрегулировал частоту радиоприемника (это необходимо было делать вручную как для компенсации последствий вибраций и ускорения в ходе полета, так и по мере изменения влажности воздуха). Немецкие истребители всех моделей на 100% имели устойчивую радиосвязь без затруднений и треска.

Сравнение максимальной скорости истребителей Bf.109E, Bf.109F, И-16 тип 24, МиГ-1/3, Як-1 и ЛаГГ-3 показывает, что рекордной максимальной скоростью 640 км/ч обладает МиГ-3, наименьшим показателем 463 км/ч обладает И-16 тип 24, а немецкие истребители имеют средние показатели: скорость Bf.109E составляет 532 км/ч и скорость у Bf.109F достигает 600 км/ч.

Сравнение скороподъемности показывает, что рекордной скороподъемностью 20,5 м/с отличается Bf.109F-2, а наименьший показатель скороподъемности имеет ЛаГГ-3: 8,3 м/с.

По своему стрелковому вооружению все советские истребители 1941 года значительно превосходили истребители Bf.109E-1 и Bf.109F-2. Например, самый распространенный из советских истребителей И-16 тип 24 имел на вооружении две 20-мм пушки ШВАК и два 7,62-мм пулемета ШКАС, а самый распространенный из немецких истребителей имел одну 15-мм пушку и два 7,92-мм пулемета.

Вес минутного залпа определяется произведением числа стволов на темп стрельбы (выстрелов в минуту) на массу снаряда.

Немецкий истребитель Bf.109E-1 из четырех 7,92-мм пулеметов MG-17 при темпе стрельбы 1200 выстрелов в минуту снарядами массой 11,5 грамм даст минутный залп массой 55,2 кг. (4 х 1200 х 0,0115 = 55,2)

Немецкий истребитель Bf.109F-2 из двух 7,92-мм пулеметов MG-17 при темпе стрельбы 1200 выстрелов в минуту снарядами массой 11,5 грамм даст минутную массу залпа 27,6 кг., и еще из одной 15-мм пушки MG 151 при темпе стрельбы 700 выстрелов в минуту снарядами массой 52-72 грамм даст минутную массу залпа 43 кг. Всего совокупный вес минутного залпа Bf.109F-2 из всех трех стволов 71 кг.

Советский истребитель И-16 тип 24 из двух 20-мм пушек ШВАК при темпе стрельбы 800 выстрелов в минуту снарядами массой 96 грамм даст минутную массу залпа 153,6 кг, а еще из двух пулеметов 7,62-мм ШКАС при темпе стрельбы 1800 выстрелов в минуту снарядами массой 10,4 грамм даст минутную массу залпа 37,4 кг. Итого вес минутного залпа И-16 тип 24 составляет 191 килограмм, превосходя Bf.109E-1 в 3,5 раза.

Тактико-технические характеристики наиболее массовых одномоторных истребителей 1941 года указаны в таблице 15:

С учетом того, что на Восточном фронте Германия имела 34% Bf.109E и 66% Bf.109F, средневзвешенный немецкий истребитель (в котором 34% Bf.109E-1 и 66% от Bf.109F-2) имел 100% радиофикацию, максимальную скорость 576,9 км/час, скороподъемность 19,2 м/с, вес минутного залпа 65,6 кг.

С учетом того, что на Западном ТВД СССР имел 75% И-16, 19% МиГ-1/3, 5% Як-1 и 1% ЛаГГ-3, средневзвешенный советский истребитель имел 31% радиофикацию, максимальную скорость 502,3 км/час, скороподъемность 14,5 м/с, вес минутного залпа 164,8 кг.

С целью расчета «коэффициента качества» перемножим 3,19 (коэффициент превосходства средневзвешенного немецкого истребителя над средневзвешенным советским истребителем по радиофикации) на 1,15 (коэффициент превосходства по максимальной скорости), на 1,32 (коэффициент превосходства по скороподъемности), на 0,4 (коэффициент превосходства по весу минутного залпа). Коэффициент качества оказался равен 2,0.

Иными словами, при равенстве боевого мастерства летчиков и при равенстве качества управления боем четверка советских истребителей способна выполнить ту же боевую задачу, что и пара немецких истребителей.

Особого внимания заслуживает тот факт, что если бы не слабая укомплектованность качественной радиосвязью, то советские истребители 1941 года по совокупности своих качеств не уступили бы не только Эмилям, но хваленным немецким Фридрихам! Четверка полностью радиофицированных И-16 тип 24 (в каждом из которых есть и радиоприемник, и радиопередатчик) превосходит четверку Bf.109F!!!

Вышеуказанный вывод относится только к техническим характеристикам самолетов.

Никакие летно-технические характеристики самолетов не могут отменить того факта, что в тактическом мастерстве пилотов и в управлении групповым боем со стороны командиров авиационных звеньев и эскадрилий немецкие летчики первых недель войны имеют заметное превосходство над советскими летчиками.

Бомбардировщики

Бомбардировщики Германии включали в себя достаточно распространенные горизонтальные двухмоторные бомбардировщики He-111 и Do-17, а также многочисленные пикирующие двухмоторные бомбардировщики Ju-88.

Бомбардировщики СССР включали в себя, в основном, многочисленные фронтовые горизонтальные двухмоторные бомбардировщики СБ, достаточно распространенные дальние двухмоторные бомбардировщики ДБ-3 и ДБ-3ф, ряд иных машин, в том числе устаревшие четырехмоторные бомбардировщики ТБ-3, а также малочисленные новые пикирующие двухмоторные бомбардировщики Ар-2.

В альтернативной истории «Кировская весна» ДБ-3, ДБ-3А, ТБ-3 входят в самолетный парк тыловых и восточных военных округов. В общее число 2550 бомбардировщиков Западного ТВД входит 350 пикирующих бомбардировщиков Ар-2, 550 дальних бомбардировщиков ДБ-3ф и 1 650 фронтовых горизонтальных бомбардировщиков СБ.

Тактико-технические характеристики самых массовых двухмоторных бомбардировщиков сторон 1941 года указаны в таблице 16:

Сравнение показывает, что в 1941 году массовые советские бомбардировщики СБ и ДБ-3ф по максимальной скорости незначительно превосходили немецкие бомбардировщики Дорнье-17 (Do.17) и Хейнкель-111 (He.111), но несколько уступали самым массовым немецким бомбардировщикам Юнкерс-88 (Ju-88). По бомбовой нагрузке советские бомбардировщики СБ значительно уступали всем конкурентам. Советские пикирующие бомбардировщики нового типа (самолеты Архангельского Ар-2) превосходили немецкие пикирующие бомбардировщики Ju-88 по максимальной скорости, уступая им по бомбовой нагрузке.

В основном по боевой эффективности (совокупности всех летных и боевых качеств – надежность, удобство управления при взлете, полете и посадке, максимальная и крейсерская скорость, дальность, максимальная высота, живучесть, огневая мощь оборонительного стрелкового вооружения и бомбовая нагрузка) советские двухмоторные бомбардировщики значительно уступали немецким бомбардировщикам.

«Коэффициент качества» для бомбардировщиков рассчитаем как произведение из трех соотношений ТТХ вышеуказанных самолетов: соотношение максимальной скорости, соотношение средней бомбовой нагрузки и соотношение веса минутного залпа.

С учетом того, что на Восточном фронте Германия имела 13% Do.17, 30% He.111 и 56% Ju-88, средневзвешенный немецкий бомбардировщик имел максимальную скорость 437,7 км/ч, минутный залп весом 95,1 кг и бомбовую нагрузку 1582,9 кг.

С учетом того, что на Западном стратегическом направлении СССР имел 65% СБ, 22% ДБ-3ф и 14% Ар-2, средневзвешенный советский бомбардировщик имел максимальную скорость 455 км/ч, минутный залп весом 74,8 кг и бомбовую нагрузку 944,1 кг.

Коэффициент качества (1,0 х 1,3 х 1,7) оказался равен 2,0.

Иными словами, при равенстве боевого мастерства летчиков и при равенстве качества управления боем четыре советских двухмоторных бомбардировщика способны выполнить боевую задачу, аналогичную боевой задаче двух немецких двухмоторных бомбардировщиков.

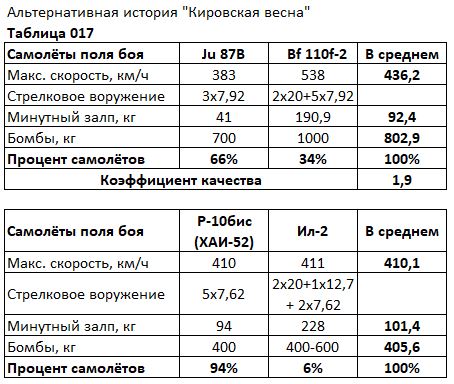

Самолеты поля боя (самолеты-штурмовики, двухмоторные истребители, одномоторные пикировщики)

В качестве самолетов поля боя Германией использовались двухмоторный истребитель Мессершмитта Bf.110 и одномоторный пикирующий бомбардировщик Ju-87 «штука».

Им противостоят советский штурмовик Р-10бис (ХАИ-52, серийно производится только в альтернативной истории) и новый (1941 года выпуска) бронированный штурмовик Ил-2 (таких самолетов в войсках было только 57), а также небольшое число устаревших модификаций самолета Р-5 (ССС и Рзет). Однако все ССС и Рзет стоят на вооружении штурмовых авиаполков дальневосточных и тыловых военных округов и их ТТХ в сравнении качества самолетов поля боя не используются.

Тактико-технические характеристики самолетов поля боя указаны в таблице 17:

«Коэффициент качества» для самолетов поля боя рассчитаем как произведение из трех соотношений ТТХ вышеуказанных самолетов: соотношение максимальной скорости, соотношение средней бомбовой нагрузки и соотношение веса минутного залпа.

С учетом того, что на Восточном фронте Германия имела 66% Ju-87 и 34% Bf.110, средневзвешенный немецкий самолет поля боя имел максимальную скорость 436,2 км/ч, минутный залп весом 92,4 кг и бомбовую нагрузку 802,9 кг.

С учетом того, что на Западном стратегическом направлении СССР имел 94% Р-10бис(ХАИ-52) и 6% Ил-2, средневзвешенный советский самолет поля боя имел максимальную скорость 410,1 км/ч, минутный залп весом 101,4 кг и бомбовую нагрузку 405,6 кг.

Коэффициент качества (1,1 х 0,9 х 2,0) оказался равен 1,9.

Иными словами, при равенстве боевого мастерства летчиков и при равенстве качества управления боем, четверка советских штурмовиков способна выполнить боевую задачу, аналогичную боевой задаче двух немецких самолетов поля боя.

Здесь не учтено, что зенитным огнем с поверхности сложнее поразить в момент атаки пикирующий бомбардировщик Ju-87, чем полого летящие штурмовики Р-10бис (ХАИ-52), Ил-2 и Bf.110, а также не учтено, что точность бомбометания с пикирования выше, чем при горизонтальном полете.

Ближние разведчики

В число характерных ближних разведчиков Германии входили массовый одномоторный ближний разведчик Hs-126B-1 и новый двухмоторный ближний разведчик Fw.189a-2 «рама».

Серийное производство Fw.189a началось в 1940 году. К концу 1940 года собрали 20 FW.189А-1, за весь 1941 год 150 самолетов. К июню 1941 года FW.189А начал поступать в строевые части люфтваффе. Однако, к моменту нападения Германии на СССР ни одной «рамы» в боевых эскадрильях еще не было. Они появились на фронте только осенью 1941 года. {81}

Им противостоят советские ближние разведчики Р-10 (1936-1940 годов выпуска) и Су-2 (1940 – 1941 годов выпуска).

Тактико-технические характеристики указаны в таблице 18:

«Коэффициент качества выполнения боевых задач на уничтожение наземных целей» для ближних разведчиков рассчитаем как произведение из трех соотношений ТТХ соответствующих самолетов: соотношение максимальной скорости, соотношение средней бомбовой нагрузки и соотношение веса минутного залпа.

«Коэффициент качества выполнения разведывательных задач» для ближних разведчиков рассчитаем как произведение из двух соотношений ТТХ соответствующих самолетов: соотношение максимальной скорости и соотношение максимальной дальности.

С учетом того, что на Восточном фронте Германия имела 100% Hs-126, средневзвешенный немецкий ближний разведчик имел максимальную скорость 354 км/ч, дальность 715 км, минутный залп весом 28 кг и бомбовую нагрузку 200 кг.

С учетом того, что на Западном стратегическом направлении СССР имел 60% Р-10 и 40% Су-2, средневзвешенный советский ближний разведчик имел максимальную скорость 415,9 км/ч, дальность 1145,7 км, минутный залп весом 78,2 кг и бомбовую нагрузку 360,4 кг.

Коэффициент качества выполнения боевых задач на уничтожение наземных целей (0,9 х 0,4 х 0,6) оказался равен 0,2.

Коэффициент качества выполнения разведывательных задач (0,9 х 0,6) = 0,5.

Иными словами, средневзвешенный советский ближний разведчик в два раза превосходит немецкий ближний разведчик в выполнении разведывательных боевых задач. В случае выполнения боевой задачи на уничтожение наземных целей, советский средневзвешенный ближний разведчик имеет пятикратное превосходство за счет более мощного минутного залпа и увеличенной бомбовой нагрузки.

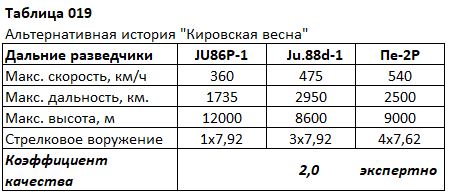

Дальние разведчики

В Германии 22 июня 1941 года имелись около 40 дальних высотных двухмоторных разведчиков Ju-86P и по всей видимости около 300 дальних двухмоторных разведчиков Ju-88D.

Им противостоят 100 советских дальних двухмоторных разведчиков Пе-2Р.

Тактико-технические характеристики указаны в таблице 19:

Самолет Ju-88d в целом сопоставим по своим боевым качествам самолету Пе-2Р. Превосходя конкурента по дальности, основной немецкий дальний разведчик уступает советскому дальнему разведчику в максимальной скорости. Коэффициент качества был бы 0,88 х 1,18 х 0,96 = 0,99

Однако корректно рассчитать показатель боевого превосходства Ju-86 над Пе-2Р не представляется возможным. Фактически, на высоте 12000 метров ни один советский истребитель не мог уничтожить Ju-86, в то время как советский дальний двухмоторный разведчик Пе-2Р на высоте 9000 метров мог быть уничтожен самым массовым из немецких истребителей – Bf.109E («Эмиль»).

Условно примем, что «коэффициент качества» немецких дальних разведчиков равен 2,0.

Иными словами, при равенстве боевого мастерства летчиков и при равенстве качества управления боем два советских дальних разведчика способны выполнить боевую задачу, аналогичную боевой задаче для одного немецкого дальнего разведчика.

Боевые самолеты Румынии, Венгрии, Финляндии

ВВС Румынии, Венгрии, Финляндии имели в своем составе боевые самолеты разных производителей и марок, которые в своем большинстве по совокупности тактико-технических данных не превосходили, а иногда уступали самолетам ВС СССР. «Коэффициент качества» для боевых самолетов 1941 года этих государств всех марок и типов условно примем 1,0.

Приведенное соотношение сил сторон АИ

Таким образом, расчетный «коэффициент качества» для разных типов самолетов показывает следующие значения технического превосходства немецких самолетов над советскими:

Истребители 2,0.

Бомбардировщики 2,0.

Самолеты поля боя 1,9.

Ближние разведчики 0,5.

Дальние разведчики 2,0.

С учетом того, что нас интересует итоговый коэффициент качества всех немецких разведчиков (ближних и дальних обобщенно), примем для всех немецких разведчиков «коэффициент качества» 1,0.

Используем вышеуказанные коэффициенты качества немецких боевых самолетов 1941 года для расчета соотношения фактического и приведенного числа боевых самолетов по типам на каждом участке западного ТВД на фронтах Альтернативной истории «Кировская весна»: северный участок (Мурманский и Ленинградский военные округа плюс Северный и Краснознаменный Балтийский флот), северо-западный участок (Прибалтийский и Белорусский военные округа), юго-западный участок (Северо-Украинский и Южно-Украинский военные округа плюс Черноморский Флот).