Полная версия

Разноцвѣтіе

Дело в том, что штабс-капитан Аркадий Генрихович Зихман был моим однокашником, «констапупом», и выпускались мы вместе в 1903 году из Константиновского артиллерийского училища.

– Давно ли Вы в бригаде? – поинтересовался я.

– Сразу после выпуска, еще когда она была 1-й Запасной и размещалась в местечке Креславка, в Виленском военном округе. Потом мы перебрались в Двинск, ну а далее – Луга. А как Вы здесь, Алексей Валерьевич?

Я кратко рассказал Зихману свой «боевой» путь и, учитывая мой первый день в бригаде, а также его дежурство, договорились встретиться сегодня вечером у меня, побеседовать, вспомнить былое…

* * *На следующий день, в субботу, 24 августа, мы встретились с Зихманом, и я предложил ему пойти куда-нибудь пообедать и поделиться воспоминаниями о своей службе.

– Луга, – весело сказал он мне, – один из самых пьющих уездных городов губернии! Пьют много и все, что горит. От скуки, говорят. Давайте зайдем в дом Малева, на углу Псковской и Покровской улиц. В дневное время там прилично, а вот в ночное – сущий ад! Пьют, где угодно – кто в сарае, а кто и во дворе. Несколько раз ловили тут пьяных солдат, но, слава Богу, не нашей бригады.

Мы зашли в дом по указанному адресу. Встретил нас сам хозяин, Карякин. Приняв заказ, он удалился, а я осмотрелся по сторонам. В дальнем углу сидела группа офицеров во главе с полковником, и, увидев нас, они почтительно откланялись в нашу сторону. Мы с Зихманом сделали то же самое.

Офицеры в ресторане, суббота. 24 августа 1913 года.

– Не знаком с ними, – прочитав мой немой вопрос, ответил мне мой однокашник, – возможно, с проверкой приехали, возможно – на маневры на полигон. Пехота…

Наш столик находился у окна, и мы могли любоваться достопримечательностями Луги, не выходя из помещения. Сегодня был выходной день, и практически все горожане, пользуясь теплым, солнечным днем вышли на улицы на прогулку.

На обед по нашему заказу нам принесли копченую буженину, нашпигованную чесноком, кильку, также копченую, с дымком, борщ с хрустящей капустой, огурчиками и салом, нарезанным с морозца, соленых груздей в сметане, моченых яблок, селедочку с лучком и пельмени с соленым маслом, печеный бараний бок с гречневой кашей. Пили мы «Смирновскую».

– Чем богаты, тем и рады, Алексей Валерьевич, – сказал с улыбкой Зихман, обводя рукой сервированный и накрытый стол. – Все же более 130 верст от Санкт-Петербурга, разносолов тут меньше!

Я улыбнулся и махнул рукой – порядок!

– Аркадий Генрихович! Как так случилось, что Вы в эти годы и все еще штабс-капитан? – спросил я, когда мы, закончив с бужениной и килькой, перешли к борщу.

– Стечение обстоятельств, Алексей Валерьевич. В конце 1904 года получил разрешение на поступление в Николаевскую академию. Сразу после Рождественских поехал в Санкт-Петербург, в командировку, ну и заодно уточнить там, что да как. А там бунт, забастовки, стачки. Шел по Мойке, а ко мне какая-то мразь пристала, мол, офицер, войну «узкоглазым» проиграли, позор императорской армии и в том же духе… И драться! Ну, я наган выхватил и пальнул по этому ублюдку. Хотел в ногу, а получилось выше, он присел со страху, когда револьвер увидел, вот я его и наповал, в живот. Дождался полиции, все рассказал, благо, рядом свидетели были, извозчик и трактирщик… В общем, ни в тюрьму, ни на каторгу я не попал, а также и в академию, да и в бригаде росту не дают… – грустно ухмыльнулся штабс-капитан.

Мы выпили еще по рюмке, и тут я вспомнил, что место моего помощника вакантно.

– Не сочтите за труд, Аркадий Генрихович, подумайте насчет моего следующего предложения: мне нужен помощник в приемную. Я бы хотел видеть Вас на этой должности. Понимаю, что это – шаг назад, но может быть, для разбега, а? Я сейчас пользуюсь доверием командира, есть связи в столице, и, чем черт не шутит, может, через эту должность и получится Вам вырваться из оков штабс-капитанства?

Зихман внимательно посмотрел на меня. В его глазах читалась борьба между болью потерь и желанием роста. Но за несколько секунд она прошла, и уже легким голосом он ответил:

– А давайте попробуем, Алексей Валерьевич!

На том и порешили. Обед заканчивали весело, вспоминая училищные годы.

…Аркадий Генрихович Зихман станет моим помощником, но ненадолго. Буквально перед Мировой войной его назначат командиром дивизиона, в ходе войны, в июне 1915 года, за отличия в делах против неприятеля он будет произведен в капитаны, а затем – в подполковники. После Февральской революции во время развала армии уедет в Эстонию и будет жить под Ревелем, где согласится на предложение генерал-майора Алексея Ефимовича Вандамма (настоящая фамилия Едрихин) и вступит в ряды Северного корпуса, впоследствии ставшего Северо-западной армией Белого движения. Умрет в Русском военном госпитале №10 в эстонской деревне Изак в конце апреля 1920 года то ли от тифа, то ли от ранений, и будет похоронен на одном из провинциальных кладбищ Эстонии…

* * *Служба шла своим чередом. Я потихоньку втягивался в войсковые проблемы, анализируя происходящее через призму работы в Генеральном штабе. Первое, что бросилось в глаза, – это крайне низкое интендантское обеспечение деятельности войск. На бумаге, при проверках все было отлично, но на мой вопрос, что будет сделано, если война затянется или нам предстоит марш на достаточно большое расстояние, наши «тыловики» отмалчивались, пожимали плечами, говорили, что не могут запасаться сверх штата, да и вообще, войну мы выиграем быстро!

Второй проблемой стала для меня работа штаба. Создавалось такое впечатление, что до меня роль и место начальника штаба были не определены, его рассматривали как порученца, определенного для решения технических задач по передаче распоряжений и указаний командира подчиненным. Проведенные учения и маневры показали, что необходимая согласованность и взаимодействие в работе дивизионов и управления отсутствовали, а этим и должен был заниматься штаб бригады. Командир бригады вначале не воспринимал начальника штаба как ответственного помощника в разработке оперативных заданий и вытекающих отсюда отношения к нему.

Третье, с чем я столкнулся, – это взаимоотношения в бригаде. Еще в 1906 году великий князь Сергей Михайлович, генерал-инспектор артиллерии издал приказ, требовавший от офицеров-артиллеристов установить более тесные отношения с подчиненными. В вину офицерам ставилось то, что они не знают своих солдат, тогда как «только те части стоят во всех отношениях на должной высоте, в которых начальники и офицеры живут общими интересами с нижними чинами, занимаются их обучением и воспитанием».

И четвертое. Мы готовились к войне. Но готовились к той войне, которая уже закончилась, а не к той, в которой нам предстоит применить свои знания, умения и навыки. Есть довольно простой, и в тоже время, неоспоримый закон войны: если хочешь одолеть врага, да и просто выжить в бою, сражении, то опереди его, сведи к минимуму его возможности убить тебя, не дай ему занять более, чем у тебя, удобную позицию. Частный случай этого – подготовка к маневренной войне, той войне, которая будет потом, в начале Первой мировой.

Вот с этими важными, а также другими, не менее ответственными, но в то же время, более текущими проблемами мне пришлось столкнуться в первое время моей службы начальником штаба бригады.

* * *Дни летели очень быстро. Это характерно для тех, кто занимается любимым делом и полностью ему отдается. Так было и со мной. Не обремененный супружеской и вообще семейной жизнью, я мог себе позволить засиживаться на службе допоздна. При этом своих подчиненных и помощника я не задерживал и отправлял со службы в установленное время. Со мной в штабе оставались только дежурный по штабу, шифровальщик и связист.

Я понимал, что за время прохождения службы в Генеральном штабе отстал не только практически, но и в теоретической части подготовки и применения артиллерии в современных условиях. В нашей бригадной библиотеке была кое-какая литература, уставы, но мне этого было мало. Изучив все имевшееся в Луге, я составил список того, что мне необходимо прочитать дополнительно. С этим списком и с позволения командира бригады я несколько раз выезжал в Санкт-Петербург в библиотеки Императорского Русского географического общества и Горного института Императрицы Екатерины II и приобретал книги в книжных магазинах и лавках Я. А. Исакова в Большом Гостином, А. Ф. Базунова и других. Но все же наиболее предметно мне помогала библиотека Генерального штаба на Дворцовой.

В первую очередь меня интересовало современное состояние и перспективы развития артиллерии зарубежных стран, последние новинки орудий и боеприпасов к ним, а отсюда вытекала вполне логическая цепочка: новое оружие – новые способы его применения и эксплуатации – новое в тактике артиллерийских подразделений – новые формы и способы обучения личного состава.

Ориентиром для меня в этом вопросе стали действия артиллерии в Англо-бурской (1889—1902 годы) и Балканской (1912—1913 годы) войнах. В первом случае война совпала с любопытным этапом развития артиллерии, связанным с необходимостью применения средств связи, ведения артиллерийской разведки, маскировки огневых позиций и пересмотра тактики артиллерии. Во втором – показали важность артиллерии при защите своих рубежей и подготовке атаки пехоты в виде массированного артиллерийского обстрела оборонительных линий противника.

В свободное время, когда уже начинал уставать от книг (что, кстати, было достаточно редко), я посещал театр «Сатурн», который размещался в манеже, на Гдовской улице, любовался красотами Лужского каньона, посещал недавно отстроенную церковь во имя Святого Николая Чудотворца на Вревском кладбище, расположенном на слиянии рек Луга и Вревка. Я был крещенный, но не считал себя сильно верующим. В церкви и храмы ходил чаще для того, чтобы посмотреть их красоту и величие, чем молиться. Церковные заповеди соблюдал, как мог в своем положении. Понимал, что что-то ТАМ, наверху, есть, но не испытывал к этому никаких сверхвысоких чувств. Как сказала мне матушка, это должно прийти с годами. Ну, что же, подожду, всего-то в октябре исполнилось 31…

Подходил к концу год 1913, год максимального подъема России за последние десятилетия. Французский экономический обозреватель Эдмон Тэри писал в то время, что «к середине настоящего столетия Россия будет доминировать в Европе как в политическом, так и в экономическом и финансовом отношении». А профессор Берлинской сельскохозяйственной академии Отто Георг Аухаген, изучавший в 1912—1913 годах в ряде губерний центральной России ход аграрной реформы, сказал так: «Я соглашаюсь с мнением управляющего одним из крупнейших имений России в Харьковской губернии, о том, что „еще 25 лет мира и 25 лет землеустройства – тогда Россия сделается другой страной“». Но, увы… России оставалось жить в мире чуть более полугода.

* * *Этой войны не хотел никто, но все ее жаждали. Теперь уже известна переписка германского «Вилли» и русского «Ники», которые обсуждали не только исключение войны, но и союз между Германией и Россией, в который непременно ввиду своей слабости вошла бы и Франция. Тот союз, который навсегда мог бы поставить на место зарвавшуюся Англию с ее все объясняющим лозунгом: «У нас нет неизменных союзников, у нас нет вечных врагов. Лишь наши интересы неизменны и вечны, и наш долг – следовать им». Такая позиция не раз предавала друзей Англии и помогла врагам ее друзей. Случись это тогда, и возможно, Америка со своими Северными штатами надолго бы забыла путь в Европу, лелея себя хозяином западного полушария. И то, как знать…

Да будь они прокляты, эти союзнические обязательства! Сколько раз Россия приходила на помощь своим «друзьям» в Европе и Азии хотя бы в последнем, XIX, веке и что получала взамен?! Нож в спину, предательство, ненависть и злорадство в случае наших неудач. Так было после победного похода против Наполеона в 1813—1814 годах, так было после вояжа в Венгрию в 1849, так было после Русско-Турецкой войны в 1877—1878 годах. У нас отбирали наши бывшие союзники Черноморский флот в Крымской войне. Нас уничтожали на Дальнем Востоке в начале ХХ века. Наши «братушки» – болгары – с ожесточенной периодичностью бьют нас исподтишка в угоду то восточным, то западным хозяевам. И никто не хочет понять, что Европа – уже давно не свободный континент, ей диктуют свои правила жизни заморские, да что там вилять, заокеанские хозяева! С началом Первой мировой войны Антанта в истерике взывала к России: «Наступайте!!!» Императору объясняли: «Мы – не готовы». Но как же, «друзья» просят, мы не можем их подвести! «Нет, Государь! Еще несколько месяцев, недель, дней, и Россия сможет показать всю свою мощь Европе, как это она не раз делала в прежние времена! Подождите!!!» «Нет», – отвечал ПОСЛЕДНИЙ САМОДЕРЖЕЦ ИЗ РОМАНОВЫХ, который привел Великую Империю к гибели… Но это еще предстояло осознать, в том числе и России.

Кто только ни предостерегал Николая II от вступления в Мировую войну… Начиная от Григория Ефимовича Распутина, «царского друга», «старца», прозорливца и целителя, и заканчивая Петром Николаевичем Дурново́, государственным деятелем Российской империи, да и многими другими, такими разными, но беспокоящимися о благе России, которые говорили и писали Императору: остановись! Это война, в первую очередь, – против России! Против ее экономической мощи, ее недр и независимости!

Сколько было мнений о том, что даст и к чему приведет эта война! Василий Федорович Соловьев, врач из Майкопа в своем письме в 1914 году писал родным: «…участие России в этой войне главной своей целью имеет искоренение тлетворного влияния на нее германской традиции милитаризма и германского капитала. Германия тянет Россию назад в прошлое, а участие России в этой битве народов в одном лагере с передовыми нациями дает надежду на прогрессивное развитие страны в послевоенном мире…» Ну да, прогрессивное развитие… Это если не считать более 1,5 миллионов погибших и 3,5 миллионов раненых военнослужащих и более 1 миллиона погибших мирных жителей… Это почти в два раза больше, чем во всех странах Антанты – наших «союзников». Вот такая «прогрессивность»…

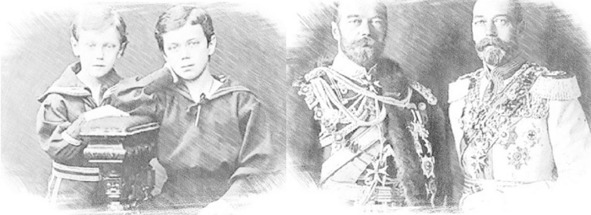

…В юности будущие правители России, Германии и Англии часто встречались и были очень дружны. Даже став взрослыми, незадолго перед Первой мировой войной, которая разделила их на два лагеря, они в личной переписке и телеграммах обращались друг к другу как «Ники», «Вилли» и «Джорджи». Недаром некоторые историки и политики называли Первую мировую войну войной трех братьев… Чем не «братоубийственная» война в масштабах Европы, которая потом спроецировалась на полях сражений в Гражданскую войну в России?! Только убивали не братьев, а подданных братьев…

Николай II и Георг IV в детстве и перед Первой Мировой войной.

* * *

Конечно, об этом мы, в Луге, ничего не знали, но продолжали повышать уровень готовности своей бригады.

– Господа офицеры, – приступал я к занятиям с управлением бригады и командирами дивизионов, – вы все читаете прессу и видите, что война не за горами. Причем Большая война. И если раньше нам противостоял враг внешний, то сейчас все больше и больше, как показали события Русско-японской войны, против нас будет выступать и враг внутренний. Этот мерзкий червь, который улыбается днем и точит души наших подчиненных ночью. Какова наша задача в этот период? Первое: ни в коем случае не поддаваться провокациям, пресекать каждое их проявление. Второе: строго соблюдать исполнительскую дисциплину, требования уставов и приказов. Третье: помнить, что мы стоим на строгих правилах защиты Отечества, Вере и любви к Царю. «За Веру, Царя и Отечество»! Вот наш лозунг! А теперь непосредственно к теме занятия.

И тут я передавал своим подчиненным все те знания, которые имел по результатам своей предыдущей службы, а также почерпнутые в ходе изучения всей купленной и взятой в библиотеках литературы…

В конце марта мне позволяют убыть в отпуск, и я транзитом через Санкт-Петербург еду в Борисоглебск, но при этом останавливаюсь в столице и успеваю попасть в «Бродячую собаку», так полюбившееся мне кафе, где 28 марта танцует Тамара Карсавина. При этом присутствующая в зале Анна Ахматова вручает прямо на сцене посвященное балерине стихотворение:

«И с каждой минутой все больше пленных,Забывших свое бытие,И клонится снова в звуках блаженныхГибкое тело твое».Кафе рукоплескало и танцу, и стихам!

А в Борисоглебске все было по-старому. Родители, конечно, уже не хвастались здоровьем, но усадьбу нашу, родовое имение, поддерживали. Отец все расспрашивал о перспективах войны, а матушка подкармливала варениками и пирожками, еще раз меня убеждая в том, что лучше домашней пищи нет ничего на всем белом свете. Сестры и братья разъехались по европейской части России и посещали родителей редко, так же, впрочем, как и я.

– А вы спишитесь, Алешенька, и приезжайте друг за другом, – говорила мне мама, гладя по голове. – Когда вы все вместе приезжаете – весело и радостно, конечно, но притупляется чувство теплоты и душевного единения. А по одному – каждому свое слово и кусочек доброты. Вот и посещайте нас с отцом по очереди, в течение года. А вот когда праздники наши домашние, мой или его День рождения – ждем вас всех вместе!..

Ах, мама, мама! Как много мне нужно было сказать тебе, как много ты хотела мне передать, и как много мы не услышали друг от друга за эти годы! Я рано ушел из дома, сняв домашнюю пижаму, сменив ее на кадетский мундир. Променял твои вкусные оладьи на безобразную армейскую «шрапнель» или «дробь 16», твое тепло на колючесть солдатского одеяла. Но мы же оба этого хотели, мама! Ты – чтобы я вырос, возмужал и стал настоящим мужчиной, а я – чтобы ты пожила для себя, гордилась мной и ставила меня в пример всем своим друзьям и подругам. И я все делал через призму того, а как на это посмотришь ты! Будешь ругать? Хвалить?.. Все было за эти годы, мама… Прости меня, если я не в полной мере претворил твои желания и мечты в жизнь, но я старался, поверь… Я люблю тебя, мама…

Она умрет через два месяца после нашей последней встречи, в середине июня 1914 года, вследствие крупозного воспаления легких. А отец, не пережив потери любимого человека, скончается перед новым 1915 годом от остановки сердца…

* * *«Если хороший солдатский материал не удается хорошо обучить, то в этом виноваты офицеры всех чинов. Недостатки русского народа проявляются среди них в особенно сильной степени. Офицеры обладают личной отвагой, но у них нет чувства долга и ответственности. Необходим постоянный контроль старших начальников всюду и во всем, чтобы не допустить всяческого рода служебных недостатков… Офицеры Генерального штаба много занимаются научными работами, но предпочитают деятельность в канцеляриях практической работе в войсках», – так были охарактеризованы русские офицеры германским Генеральным штабом перед Первой мировой войной. Конечно, в этом была только доля правды. Особенно то, что касается чувства долга и ответственности – этого в период начала Мировой войны в офицерах императорской армии было хоть отбавляй!

События развивались крайне стремительно!

В Сараево 28 июня сербским террористом Гаврилой Принципом был застрелен наследник Австро-Венгерского престола, эрцгерцог Франц Фердинанд, убийство которого стало поводом для развязывания Первой мировой войны.

Практически через месяц, 26 июля, Австро-Венгрия объявляет мобилизацию и начинает сосредотачивать войска на границе с Сербией и Россией. Через два дня Австро-Венгрия объявляет войну Сербии, и ее тяжелая артиллерия начинает обстрел Белграда, а регулярные войска пересекают сербскую границу. Россия заявляет, что не допустит оккупации Сербии. В связи со складывающейся международной ситуацией Россия начинает мобилизацию в пограничных с Австро-Венгрией округах, а на следующий день, 31 июля, объявляет о всеобщей мобилизации.

Стараясь предотвратить кровавую войну, Николай II отправляет Вильгельму II, «Вилли», телеграмму с предложением «передать австро-сербский вопрос на Гаагскую конференцию». Руководитель Германии на эту телеграмму не отвечает. 1 августа Германия, а 6-го – Австро-Венгрия объявляют России войну. Часовой механизм смерти запущен, и никто еще не знает, чем все это закончится и когда он остановится…

* * *В конце июля 1914 года наша бригада была выведена из состава 18-го армейского корпуса и стала подчиняться непосредственно Главнокомандующему 6-й армии. В это время армией руководил наш коллега по специальности, генерал от артиллерии Константин Петрович Фан-дер-Флит. Несмотря на то, что армия не входила в состав фронтов и имела статус отдельной, перед ней стояла задача – оборона Санкт-Петербурга и побережья Балтийского моря на случай высадки войск противника. Неудивительно, что одним из первых соединений, которые посетил Главнокомандующий, была наша бригада.

Участник военных походов в Туркестане, Русско-турецкой и Русско-японской войн, он точно разбирался во всех артиллерийских вопросах и очень душевно подходил к общению с офицерами и солдатами. Высокий, с большой, как у боярина петровских времен, бородой, он очень походил на Деда Мороза. За глаза мы его так и величали – «дедушка Мороз».

– Ну что, артиллеристы? – громогласно вопрошал он с трибуны на нашем плацу, – готовы ли вы биться за Русь-матушку, за братьев наших православных?

– Так точно, Ваше превосходительство! – в едином порыве отвечала бригада.

– Спасибо, молодцы!

– Рады стараться, Ваше превосходительство!

После строевого смотра Главнокомандующий убыл в дивизионы, чтобы осмотреть орудия, запасы боеприпасов и их готовность к применению по назначению.

– Знаете, Михаил Никанорович, Россия вступит в войну не сегодня завтра. И артиллерия в ней будет играть, наравне с авиацией, одну из самых значимых ролей, – делился он своим мнением с командиром бригады. – Поэтому от того, как ваши подчиненные будут к ней готовы, зависит очень многое. Вам и всей нашей армии предстоит отстаивать столицу, – продолжал он, – и Вы понимаете, что ее сдачи (как Москвы 1812 года) нам потомки не простят, тем более, – понизив голос сказал Фан-дер-Флит, – будем откровенны, Великий князь Николай Николаевич явно не годится на роль Михайло Илларионовича…

Я шел немного сзади, слышал этот разговор полностью и был во всем согласен с Главнокомандующим. Еще совсем недавно Николай Николаевич младший, этот венценосный родственник Императора России, рассматривался на роль военного министра, но, боясь окружать себя родственниками, готовыми в любую минуту занять трон, Николай II поставил на эту должность генерала Сухомлинова. Зато в военное время лучшего Главнокомандующего нельзя было и представить, хотя должность эту обязан был принять самодержец. Император готов был на этот шаг, явно демонстрируя свойственные ему равнодушие и индифферентность, но тут в силу вступили дворцовые и думские интриги, мол, государь в это время должен быть у руля страны, а не армии, и Николай II с этими доводами довольно быстро согласился. Армию возглавил Великий князь. Парадокс, но через 2,5 года, когда Николай II отречется от трона, в семье Романовых не найдется ни одного человека, захотевшего стать Правителем России, и недаром сказано, что «в настоящей бомбе с часовым механизмом взрывчатым веществом является время»…

В ходе Февральской революции генерал-адъютант К. П. Фан-дер-Флит, член Государственного совета, будет отстранен от должности, не захочет покидать Россию, умрет в Советском Союзе в апреле 1933 года в возрасте 89 лет и будет похоронен на Смоленском лютеранском кладбище в Ленинграде…

На следующее утро, 31 июля, я, как обычно, прибыл на службу к 9 часам утра. Штабс-капитан Зихман встретил меня у кабинета с газетой в руке.

– Доброе утро, Алексей Валерьевич! Вы слышали, что придумали в столице?

– Нет, – честно признался я, – в столице много умных голов, и они каждый день что-нибудь придумывают.

– Вот, сегодняшние «Биржевые ведомости», тут пишут, что Санкт-Петербург предлагают переименовать в Петроград! – воскликнул мой помощник.

– Ну, это навряд ли, – ответил я, беря протянутую мне газету. – У нас в государстве не так много денег, тем более, в преддверии войны, чтобы сейчас этим заниматься. Пошумят, пошумят и – успокоятся. Были ли какие-либо поручения, Аркадий Генрихович?

– Никак нет, Алексей Валерьевич! – ответил мне помощник.

– Хорошо, я у себя, – сказал я и вошел в кабинет.

Закрыв окна (я всегда просил открывать их перед моим приходом, чтобы в кабинете был свежий воздух), сел за стол и принялся читать переданную мне газету. И действительно, представители чешской диаспоры в Санкт-Петербурге предлагали: