Полная версия

Иностранная литература №07/2011

Я приметил на стенах несколько картин и задумался, какую унести? Времени у меня было предостаточно. И тут я вдруг сообразил: лопух, я не взял с собой сумки! Ну не идиот ли? Ведь во всех фильмах воры непременно приносят с собой сумки, обычно спортивные или дорожные, черные (это выглядит более профессионально), очень тонкие и прочные. Я расстроился. Что толку в фильмах, если в первый же раз делаешь такой вопиющий ляп! Придется складывать прихваченное добро в пластиковые пакеты из универсама “Монопри”, которых у них навалом. Только всякий профессионал знает: эти пластиковые пакеты шуршат так, что мертвый проснется, – короче, придурок! Я вытащил из-под стола стул и уселся на него.

Вот именно здесь, напротив нее, он сидел за ужином, а когда закончил, положил салфетку на край стола и сказал: было очень вкусно. А она улыбнулась и ответила: спасибо, я что-то очень устала, я, пожалуй, пойду ложиться. И он кивнул в ответ, потому что говорить, в сущности, было уже не о чем. Оставалось только убрать со стола. Я встал и снова пошел через гостиную на кухню. Посуду он оставил на завтра. Мусор выбросил в ведро у раковины. А она отправилась в ванную смывать косметику и чистить зубы.

Я задался вопросом: как поступают в подобных случаях? Надо пересмотреть все виды деятельности, требующие наличия обеих ног, и навсегда от них отказаться. Ужас! У вас не ногу ампутировали, у вас жизнь ампутировали! У вас остался только куцый обрубок жизни, в котором столько всего не хватает, – жизнь, в которой ампутированы все возможности. Свой стакан я принес с собой и налил в него еще мартини. Моя жизнь тоже стала куцая. Пальцем я перебирал лезвия ножей, подвешенных над плитой на мощном магните (опасная штуковина, рано или поздно все равно поранишься). Тут были ножи всех возможных размеров, предназначенные для резанья чего угодно, но в основном употребляемые не по назначению. Да, есть чем отхватить кусок.

Тут я второй раз за вечер обрадовался, что у меня не возникло желания ими воспользоваться и что моя карьера вора-взломщика, в которой я сегодня дебютировал, не влечет меня по скользкому склону к мерзости и преступлению, какими бы безнаказанными они ни казались. Чего проще – схватить один из тесаков, прокрасться в спальню и рубить, рубить эти сны о щедрых любовниках и зимних видах спорта. Радовало то, что меня удерживал не страх наказания или морального осуждения, а самое элементарное отсутствие желания, а это значило, что внутри меня еще теплилась доброта, какое-то непобедимое нравственное чувство. Время от времени полезно проверять себя на этот счет, потому что, как правило, мы сами про себя не знаем, на что способны. Вздохнув с облегчением, я вышел из кухни и двинулся в ванную, где она чистила вечером зубы, смывала косметику и готовилась ко сну, в котором ей теперь являются всемогущие любовники и выдаются баснословные прибавки к зарплате.

На бортике раковины валялись вместе тюбик крема для рук, сережки и упаковка аспирина, потому что она не только устала, но в придачу у нее разболелась голова. Я вспомнил, что мне нельзя ни к чему прикасаться, чтобы не оставить отпечатков – это любой персонаж любого детектива знает. И у меня возникло пьянящее чувство, что благодаря этим предосторожностям (совсем забыл о стакане мартини, на котором я оставил все мыслимые и немыслимые отпечатки!) я окончательно перешел рубеж и оказался по другую сторону жизни’, у меня теперь настоящая, захватывающая жизнь взломщика. В зеркале, висевшем над раковиной, точно в том месте, где и она, я поместил свое изображение. И почему мне все время встречаются такие люди? – подумал я. Почему попадаются одни только убогие? Почему вместо этого несчастного на костылях и с завязанной штаниной я не встретил… ну, скажем, отца семейства, возвращающегося со своими чадами с костюмированного бала? Разумеется, в три часа ночи отца семейства не всякий раз встретишь, но разве этого объяснения достаточно? Нет, просто я всегда сталкиваюсь с нищетой и убожеством, это, видно, мой крест. Обстоятельства всегда вынуждали меня думать об убожестве и, в силу этого, нести его на своих плечах. Поэтому друзья считали меня грустным, они так и говорили: ну этот (не стану называть мое имя), он грустный тип. Просто им никогда не встречались такие персонажи, как мне, а я их встречал на каждом шагу, и чем дальше, тем больше, так что в конце концов совсем нос повесил. Дня не проходило, чтобы я не увидел слез у кого-нибудь в глазах, или увечья какого, или пренебрежения в чей-то адрес, или лохмотьев, или скорбно склоненной головы. Это ж каким надо монстром быть, чтобы после этого ходить веселеньким, вот я и приходил домой чернее тучи и вконец всех достал. И даже вечером, когда я шел в ванную чистить зубы и смотрелся в зеркало, это была моя последняя печальная встреча за день – не самая страшная, но, пожалуй, самая неприятная, самая, я бы сказал, трагическая.

Выйдя из ванной, я наткнулся на кота, который смотрел на меня горящими, лишенными выражения глазами. Брысь, Цербер, прошипел я. (Цербер! Это ж надо коту такое имя придумать!) Настроен он был вполне дружелюбно, но я вспомнил, что многие взломщики, самые что ни на есть ушлые, нередко выдавали себя неосторожным движением – к примеру, наступали коту на хвост (а он при этом взвывал так, что мертвый проснулся бы). Некоторое время мы смотрели друг на друга, после чего он лениво отвернулся и отправился к своей миске грызть корм, потому что ночная жизнь у кошек вовсе не такая загадочная, как мы думаем. Короче, ничего страшного, только надо было что-то предпринять.

Не знаю, что сделала она со своей одежкой, ложась спать, но он повесил все на стул в гостиной: штаны, рубашку, пиджак. Ботинки под стул поставил, а носки свернул и внутрь засунул. Она-то вещи, должно быть, в шкаф убрала, в тот самый, который я собрал своими руками, так, впрочем, и не дождавшись особой благодарности. Другое дело, шкаф и в самом деле вышел не очень, сразу видно – любитель делал по выходным, но все же можно было бы как-то повнимательней… Ты не находишь, спросил я у кота, который взялся бродить за мной по пятам, что можно было и повнимательней?.. Нет, куда там, совсем наоборот! Этот шкаф даже в расчет не пошел, когда мы начали выяснять отношения, и, хотя я все усилия прилагал, чтобы сделать мир вокруг нас лучше, я все равно оставался и навсегда останусь (так она мне заявила) унылым типом.

Но скажи ты мне (я продолжал говорить с котом), ты действительно считаешь, что она нашла кого-то получше? Хмырь, который кладет салфетку на край стола, в точности, как это делал я сам, и произносит “было очень вкусно” (ну, может добавить еще “дорогая”), чем этот хмырь лучше меня? В сущности, других-то нет – все кладут салфетку на стол и добавляют, что было вкусно. Разница лишь в том, как скоро этот жест начинает раздражать, ну и потом еще, сколько проходит времени, прежде чем она заснет, мечтая о далеких любовниках, не держащих в руках салфетку. Только всего этого она еще не знала, когда решила со мной расстаться. Она не знала, что другой будет вешать свои вещи на стул в точности, как это делал я, и носки тоже будет сворачивать и в башмаки запихивать. Он что, действительно не такой грустный, как я, этот тип? Если бы я пришел сюда несколько месяцев назад, может, я нашел бы его шмотки разбросанными по всей комнате, а может, они оба побросали бы одежку как попало, в порыве страсти, которая влекла их в спальню, повергая в ужас кота. И вот теперь ее вещи аккуратно висят в шкафу, который я сделал своими собственными неуклюжими руками, а его – старательно разложены на стуле в гостиной. Я чувствовал, что теряю спокойствие.

Она не придумала ничего лучше, как выпереть меня вон под предлогом, что я унылый тип (да она бы в тысячу раз грустнее была, если бы встречала тех, кого встречаю я!), и немедленно заменила меня абсолютно таким же типом, только чуть менее унылым. И вот теперь я снова здесь, я вернулся. А этот хмырь спит себе и в ус не дует, ему-то что, он ничем не рискует, он не поймет жестокость и абсурдность этого мира, повстречавшись в три часа ночи с калекой на одной ноге. Дрыхнет себе, не подозревая даже, что его предшественник тут, совсем рядом, что я проник в эту чертову квартиру, проник легко, потому что она забыла отобрать у меня ключи, и поэтому – теперь уже можно признаться – дверь так легко поддалась, мне даже не пришлось ее взламывать. А я, даже после трех месяцев безотрывного смотрения телевизора, все равно не в состоянии открыть замок с помощью шпильки, и тем хуже для меня, хотя вначале я испытал моральное удовлетворение. А этот придурок, ему все просто задарма досталось: и моя любимая, и квартира, а он спит себе, и ему плевать, что в этот момент под его окнами ковыляет парень без ноги, и ему невдомек, каково это, когда у вас отрезают что-то, что является частью вас, – потому что она была частью меня самого.

В общем, мне надо было что-то сделать, чтобы восстановить справедливость. Я взял его штаны, аккуратно висящие на стуле, и накрепко завязал узлом правую штанину на уровне колена. Этого мне показалось мало, и тогда я, стараясь не шуметь, открыл окно, взял его правый ботинок и зашвырнул на соседнюю крышу. Он упал очень удачно: его можно было видеть, но невозможно достать. После чего я закрыл окно и вышел из квартиры, представляя себе, как завтра утром этот урод будет напяливать свои завязанные узлом штаны и напрасно искать свой башмак.

3. Песнь ожидания

Любимый мой, как бы мне хотелось, чтобы там, где ты сейчас, ты бы больше не страдал. Иногда мне даже хочется, чтобы ты меня забыл, чтобы я не была причиной твоей боли. Но проходит мгновение, и я уже хочу, чтобы ты, наоборот, помнил меня всегда, чтобы я не одна смотрела, плача, в окно и стояла, опустив руки, как идиотка… ненужная… с никому не нужным телом… с никому не нужной улыбкой… с белоснежными зубами, которыми мне нечего кусать… со всей этой пустотой впереди.

В тот момент, когда нас разлучили, я поняла, что боль будет безмерной. Я сразу это поняла, с первых пролитых слез, с первых услышанных мной бранных слов. Но что я не могла предугадать, так это тоску. Ради любви я готова была страдать и терпеть несправедливость. Но к тоске я не была готова. А она, она делает боль острее, глубже, она скребет и скребет, не переставая. Воспоминания, пусть они жгут и терзают меня, но пустота… пустота… она как зияющая рана. Чем мне заполнить ее? Я гадкая, потому что не знаю, что мне с собой делать. Мне стыдно – я как избалованный ребенок. Я говорю себе, что твоя боль, наверное, чище и благородней, а моя такая тупая, такая никчемная. Ты мне видишься напряженным, как натянутая струна, у тебя вздулись мускулы, ты стоишь, упрямо наклонив голову. А я могу только сидеть, у меня нет ни рук, ни ног и тело как тряпочка. Меня почти не осталось, меня расплющила чудовищная тоска.

Временами в комнату заходит мама, спрашивает, как я, иногда гладит меня по голове и молчит. Потом уходит. Там, за стеной, она старается вести себя как можно тише. Даже младший братик играет беззвучно. Как будто у нас траур, как будто я тяжело больна или при смерти. Но я не умираю: я просто смотрю в окно, словно чего-то жду, – но ждать мне нечего, совсем нечего. Иногда мама присаживается ко мне на кровать и говорит тихонечко: надо что-нибудь поесть. А зачем? Для чего мне кормить это тело? Мама считает, что его надо кормить, что у меня еще есть тело, что в этом теле еще есть душа. Про себя она, конечно, думает, что все пройдет, потому что в моем возрасте это нестрашно, потому что все проходит. Она думает, что мне столько лет, сколько записано во французском паспорте, – раз я все еще похожа на мою фотографию. Мама не видит, что я постарела. Я постарела дважды. В первый раз, когда ты заключил меня в свои объятия. Во второй – когда меня вырвали из твоих объятий. Сначала я стала женщиной, потом – трупом. Я гораздо старше мамы, я старше всех на свете.

А ты, как ты ощущаешь, у тебя еще есть будущее? Скорей всего, они наврали, что отсылают тебя домой, – твой дом здесь. И пусть это было совсем маленькое королевство, пусть легко было тебя из него изгнать, – все равно оно принадлежало тебе, ты правил им мягко и бережно, – а теперь, я тоже теперь в изгнании. Время остановилось, земля ушла из-под ног. Я вроде как француженка, потому что родилась здесь. Об этом позаботился мой отец – вот, собственно, все, что он дал мне перед тем, как бросить нас и сбежать. И если у меня был в этом городе свой маленький мир, то ты унес его с собой.

Этому миру постоянно что-то угрожало: надо было сторониться некоторых людей, выдерживать враждебные и презрительные взгляды, мириться с унижениями, потому что для большинства людей принц не может быть чернокожим. Но пока они не пришли и не забрали тебя, я не знала, до какой степени этот мир хрупок. Впрочем, ты меня предупреждал. Ты говорил, что я слишком много читаю. Я полагала, что жизнь такова, как ее описывают в книгах, и что полиция говорит на правильном литературном языке. Я думала, что в жизни существуют какие-то незыблемые вещи и что тебе никто не может сделать ничего дурного. Кто бы осмелился поднять на тебя руку? И в чем можно было бы тебя обвинить? Ну вот, видишь, я говорю как по писаному, все потому, что слишком много читала, но как говорить иначе? Я по-другому не умею, хотя теперь прекрасно понимаю, что мир совсем не похож на книги, что полицейские не говорят на литературном языке, зато умеют отменно ругаться и унижать людей, что у них короткие беспощадные лапы, проворные и гнусные. А у тебя руки длинные и тонкие, и ладони всегда открыты, как в тот вечер, на свадьбе, когда ты протянул мне блюдо, – мы тогда встретились в первый раз. Я очень хорошо помню этот жест – жест дающего. Ты улыбнулся мне. Ты угощал меня, но в твоем жесте не было ничего будничного. Теперь мне уже нечего есть, да и есть не хочется.

Нет, я тогда не влюбилась в тебя с первого взгляда, с первого жеста, как глупая гусыня, напичканная книгами. Завоевать меня было непросто, но и ты был не из тех, кто считает, что все кругом ему принадлежит. Ты был не их тех, кто берет: ты не умел брать даже в ту памятную ночь, по поводу которой мы с тобой потом много смеялись. А теперь, вспоминая ее, я все время плачу.

– Старайся об этом не думать, – сказала мне сейчас мама. Я не знаю, что она имеет в виду: тебя ли я должна забыть, или нашу короткую историю, или несправедливость этого мира, и эти руки, которые тебя схватили, и фразы, которые они выплевывали в твой адрес, – я не в силах их забыть. Они говорили: убирайся к себе, ты не имеешь права тут жить, и не вздумай оказывать сопротивление, не то я щас сломаю тебе руку, – а вы, мадемуазель, уймитесь и перестаньте так орать, вы нам мешаете. Потому что, видишь ли, они хотели, чтобы я им еще и не мешала, а, может быть, даже и помогала. Не знаю, как я это вынесла— видеть тебя со связанными руками, когда тебя пихают вперед, а лицо твое повернуто ко мне… а я ору, верещу как резаная, и руки у тебя скручены за спиной, а этот бульдог в полицейской форме еще отпихнул меня в комнату: прекратите визжать, мадемуазель, а не то мы и вас заберем. О да, заберите меня тоже, заберите! Но он держал меня, пока тебя не увезли, – они запихнули тебя в машину, да еще пригнули тебе голову, чтобы не выпрямлялся. Тут я сразу кончила орать. Я села на кровать, а этот урод – напротив, а у меня уже и голос кончился, и дыхание, я только всхлипывала и икала, как ребенок, и не могла остановиться, а полицейский сидел и смотрел на меня.

Соседи заглядывали в дверь, стараясь вести себя как можно тише, потому что многим из них тоже грозила опасность – легавые сновали повсюду. А этот сказал: может быть, позвонить кому-нибудь, чтобы за вами пришли? Вашим родителям, может быть? Он говорил мне “вы”, потому что хоть я и темнокожая, но у меня есть документы, французские документы. Если у тебя в кармане имеется пластиковая карточка, то к тебе обращаются на “вы”, а если ты черный да еще без вида на жительство, то тебе все тыкают.

Кто-то из соседей сказал, что знает мою мать и позвонит ей. Полицейский наконец ушел. А соседи собрались у двери, и я тогда подумала, что среди них есть тот, кто тебя выдал. Я слышала сквозь рыдания, как они перешептываются, и еще крики слышала, на нижних этажах, где легавые тоже пошарили. А потом пришла та женщина неопределенного возраста, очень добрая, которая стала тебе вроде как крестной матерью, у нее лицо все серое и сморщенное. Она единственная решилась войти в нашу опустевшую каморку, молча села рядом, взяла мои руки в свои и улыбнулась. Ау нее руки худые-прехудые, прямо кости, обтянутые кожей. Она обняла меня, стала гладить по голове. Потом наконец пришла мама, а старушка все сидела со мной и не произносила ни слова, только плечо у нее было все мокрое от моих слез. Я всю мою жизнь выплакала у нее на плече.

И я ушла из нашей комнатки. Наверно, там теперь новые жильцы, мужчина или женщина, а может, семья, но пройдет несколько месяцев и их тоже придут и выгонят, скажут: убирайтесь к себе, вы здесь не у себя дома.

А кто на тебя донес, я знаю: это парень, который жил в том же доме, он клеился ко мне. Он приехал из страны, соседней с твоей, но у него-то был вид на жительство. Он завидовал тебе, когда я к тебе приходила, и злился, что я не останавливаюсь на его этаже, а поднимаюсь выше. Я уверена, это он – он считал, что имеет на меня какие-то права, потому что мы познакомились с ним в тот же день, что и с тобой, на той свадьбе. Только он ничего мне не предложил, его руки созданы для того, чтобы хватать и тыкать пальцем. Эта его тычущая рука… если б я была мужчиной, то переломала бы ему все фаланги, одну за другой, чтобы он не мог уже ни хватать, ни указывать, и пусть бы пальцы у него остались на всю жизнь кривыми, как знак бесчестия. Я не так благородна, как ты. Его ревность вызывала у тебя только улыбку, беззлобную. Кто же не захочет положить руку на такую грациозную лань? – говорил ты. Ты думал, что у всех такие руки, как у тебя.

Мама привезла меня домой и сгрузила в мою комнату, точно тюк. Помню, мы встретили по дороге старушку-соседку с нижнего этажа, которая всегда со мной здоровается. Она спросила: что такое, деточка, что случилось? Деточка. Я теперь старшее ее, разве она не видит?

Мама ничего не говорила. Мне кажется, ты ей нравился, к тому же она понимала, что ты делаешь меня счастливой. Конечно, мне надо было учиться, и она догадывалась, что когда мы вместе, то не только уроки зубрим, ведь ты не умеешь читать. Это ее, конечно, беспокоило, но мне кажется, она с первого взгляда распознала твое благородство, которое не записано ни на какой карточке, не значится ни в одном документе, не заверено никакой печатью полиции и которое невозможно положить в карман.

Единственный раз, когда ты действительно был нелегалом, это в ту ночь, когда ты ко мне пришел. Что касается всего остального, то не знаю, как и сказать, может быть, даже это неприлично или нелепо, но только именно твое положение, из-за которого нас разлучили, и делало тебя самым свободным человеком на свете: у тебя не было карточки с видом на жительство, которую другие постоянно носят при себе, как астматики ингалятор. Ты дышал свободно, глубоко вдыхая воздух, я чувствовала твое вольное дыхание сквозь мои рассыпавшиеся волосы, когда ты после всего засыпал; я чувствовала его на своем лице, оно проникало в мой рот, оно было для меня точно ветер, надувающий парус, благодаря которому я оживала и крепла. Как мне теперь не хватает твоего дыхания: я дышу мелко, как старушка, я вся иссохла, сидя на краю кровати и глядя в окно, в котором все одно и то же.

Все равно бы я не успела научить тебя читать, да и зачем? Чтобы ты смог прочесть на фургоне слово “полиция”? Или разобрать слова “высылка”, “отправка на родину”? И что бы ты теперь читал? Письма, которые до тебя все равно никогда не дойдут? И целовал бы вместо меня почтовую бумагу? Я уже только потому не хочу тебе писать, чтобы ты не увидел на моем любовном письме зубчатый квадратик, марку Французской республики, которая была к тебе столь великодушна. То, что я бы тебе написала, если б у меня хватило сил, я не стала бы посылать по почте, а оставила бы у себя – это было бы чистое, не опошленное пересылкой и штемпелями письмо, которое я бы сама пришла отдать тебе в руки. И помогла бы тебе его прочесть. И где бы ты ни был, я бы сидела рядом и показывала тебе непонятные значки: вот здесь, смотри, я пишу тебе, что люблю тебя и буду любить вечно, а вот тут – что ужасно по тебе скучаю, даже дыхание перехватывает. Мне безумно тебя не хватает.

О чем я постоянно думаю, так это о времени: тогда его было так мало, а теперь так много. Когда они тебя схватили, они сразу подарили мне – мне одной – все то время, которого нам с тобой недоставало. Отравленный подарок в день твоего исчезновения. Тебе что, времени мало, детка? – пожалуйста, на тебе время, делай с ним что пожелаешь, оно такое пустое, такое бесконечное, ты можешь наполнить его своей болью, а если опять мало, мы еще добавим, все равно тебе нечего делать. Какие щедрые – они и тебе сделали такой же подарок, только с одной маленькой поправкой: это время не французское, И еще одно уточнение для нас обоих: это время не для любви. Есть на свете люди, у которых времени хоть отбавляй, потому что у них документы в порядке. Можно подумать, это записано в их паспорте, в следующей строчке после имени, фамилии и даты рождения: “Право на время”. Нет документов – нет времени. А любовь – это роскошь.

Мы ведь об этом не думали, правда? Когда на той свадьбе ты пригласил меня танцевать, мне надо было шепнуть тебе: давай танцевать быстрее – нам надо обогнать музыку. Что это, уже рассвет или это ночь только спустилась на землю? То звонкий соловей иль жаворонок был? Но увы, совсем другая сирена оповестила нас о том, что ночь на исходе.

Разве могла я знать тогда, на той свадьбе, что этот Иуда не сводит глаз с меня и с тебя? Что время уже отмерено только потому, что я танцую не с ним, а с тобой? Почему ты не указал на него пальцем и не сказал: вот тот, кто предаст нас, у него вместо глаз – тридцать сребреников, впору идти и вешаться? А я, я ничего тогда не знала. Теперь-то я знаю, что есть люди благородные, а есть подлецы, есть такие, что и тридцати сребреников не стоят, а за других все золота мира отдать будет мало. Теперь я знаю, что существует время и что времени может не хватать. Я знаю, что бывают ладони всегда открытые и другие, с жадно скрюченными пальцами. Что дыхание бывает животворным, а бывает – прерывистым, что есть ночи, меняющие весь ход жизни, и жесты, не таящие в себе обмана. Что слова бывают искренними, но эта искренность хрупка, потому что слово – всеобщее достояние. Я знаю, что надо спешить, надо успеть прильнуть телом к другому телу, и то, что сегодня делает нас счастливыми, через несколько дней сделает несчастными. Я знаю, что от нас всегда требуются жертвы, что существуют расстояния, преодолеть которые невозможно, я знаю, что истина преследуется, и ничто не принадлежит нам сполна, и в любой момент может быть у нас отнято. Что крыша, ночь, скрип, неожиданный звук, горящая лампочка – от них зависит, кто будет плакать, а кто – смеяться. И еще я теперь знаю, что существует на свете французская полиция. А больше ничего знать и не нужно.

Любимый, я понимаю, мы так мало можем рассказать о нашей истории по сравнению с другими, которым есть чем жить и есть что строить. И так мало у меня воспоминаний, за которые я могу зацепиться.

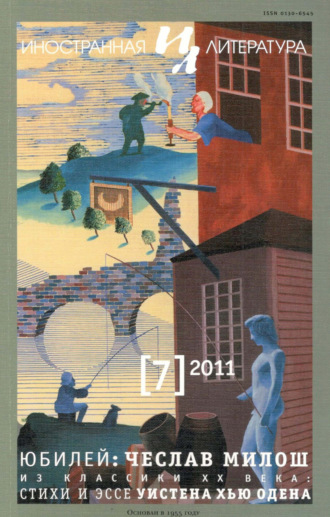

В ту ночь ты крался неслышно, как кот, но я прислушивалась, я знала, что ты придешь, хотя ты ничего мне не обещал. Я знала, что когда отодвину шторы, то увижу за ними тебя. Я поняла это по последнему взгляду, который ты мне подарил тогда, на свадебном ужине, когда мы прощались. Я ждала тебя не одну ночь. И это было так странно и так волшебно, когда неожиданно на крыше соседнего дома, отделенный от меня лишь пространством тесного дворика, вдруг появился ты. Ты смотрел на меня. Ты сидел на корточках, точно собирался одним прыжком преодолеть пространство двора и приземлиться у меня в комнате. Я потихоньку отворила окно. Я так обрадовалась, я ликовала, как ребенок. И делала тебе знаки: спрячься, спрячься скорее, ты с ума сошел! А на самом деле хотела сказать: останься, не уходи.

Скажи, тебе не приходила в голову мысль меня похитить? Я уже не помню, что мы с тобой друг другу говорили, по-моему, в основном молчали – но не столько из осторожности, сколько для того, чтобы насмотреться друг на друга. В какой-то момент – ты помнишь? – я прошептала: ты увезешь меня отсюда?

Это была вовсе не сказка, это была реальность, и она совсем не походила на ту историю, что рассказал нам сосед, коллекционер диковинных насекомых. Он называл ту нелепую историю сказочным синдромом. Но у нас-то было все наоборот: кошмар начался, когда за тобой пришли, и как раз теперь я живу как во сне, и ты – ты тоже попал в страшный сон.

Вдруг зажглось окно в маминой комнате. Мы испугались, как дети, застигнутые врасплох за шалостью. Ты потерял равновесие, и я на долю секунды испугалась, что ты оступишься и упадешь. Мы услышали, как щелкнул шпингалет окна. Уходи, уходи, крикнула я шепотом. Это мама, она тебя увидит! Ты засмеялся. Это в самом деле было ужасно смешно. Ты послал мне воздушный поцелуй и обратился в бегство, как спугнутый кот на крыше, и это было до того потешно, как ты спешил скрыться, – ты помнишь? – и у тебя с ноги соскользнул ботинок и застрял в сточном желобе. Это было как в детском спектакле: ты улепетываешь, а башмак скатился и застрял. Я корчилась от смеха, и тут вошла рассерженная мама. Она изумленно смотрела на меня, а я хохотала как полоумная, и мне казалось, что я слышу твой смех на крыше. Ох, мамочка, до чего же это было весело! Мама пожала плечами и закрыла дверь.