Полная версия

Иностранная литература №04/2011

На улице его внезапно ухватил за руку поэт Роланд Руфус Мюллер, крикнув:

– Вы уже читали в медицинском журнале статью небезызвестного Бруно Бухбильдера, где он утверждает, будто моя паранойя выражается в том, что я вообразил себя паралитиком! Теперь все кругом поглядывают на меня с любопытством, я в одночасье стал знаменит. Издатель даже выплатил мне повышенный аванс. Но… Не знаю, признаться ли вам… Боюсь, болезнь моя неизлечима.

И он во всю прыть помчался к лучшему винному ресторанчику.

Лошадь, словно хромой старик, ковыляла перед коляской. Горбатый Коэн, удобно прислонившись к стене католической церкви, размышлял о жизни. Он сказал себе: “Как забавно все-таки устроена жизнь. В ней можно только прислониться: к чему-нибудь, как-нибудь; никакой связи при этом не возникает; это ни к чему не обязывает; с тем же успехом ты мог бы двинуться дальше, куда-нибудь. Поскольку я это понимаю, я не могу быть счастливым”.

Перед ним остановилась маленькая безголосая сучка: скромно прислушивалась, глаза у нее сверкали.

Огнисто-стеклянный свадебный экипаж, подпрыгивая, прогрохотал мимо. Внутри, в углу, Коэн разглядел бледное лицо замкнувшегося в себе жениха. Из-за угла вынырнули пустые дрожки, Коэн пошел за ними. Он бормотал: “Исследователь без цели… Лишенный опоры… Не знающий ничего… И при этом – такое безудержное стремление. Понять бы только к чему”.

Улицы уже серебристо поблескивали, когда он открыл дверь дома, в котором жил. У себя в комнате он молча и с грустной торжественностью смотрел на прикрепленные к одной стене картины – все сплошь написанные давно умершими людьми. Потом начал стаскивать со своего горба одежду. Оставшись в трусах, носках и рубашке, он со вздохом сказал себе: “Мало-помалу каждый сходит с ума…”

В постели поток мыслей пошел на убыль. Уже на самом пороге сна ему вспомнились красно-коричневые девичьи глаза из кафе “Клёцка”…

Эти глаза и в последующие дни на удивление часто вспыхивали в его сознании. Что казалось странным. Больше того, пугающим. К женщинам у него было особое отношение. В принципе они его не привлекали, его тянуло к мальчикам. Но в жаркие летние месяцы, когда он чувствовал себя душевно сломленным и несчастным, он нередко влюблялся в какую-нибудь похожую на ребенка молоденькую женщину. Поскольку же из-за горба его, как правило, отвергали, а часто даже высмеивали, воспоминания об этих женщинах или девушках были для него мучительными. Поэтому в такие месяцы он принимал превентивные меры. Почувствовав надвигающуюся опасность, сразу шел к проститутке.

Лизхен Лизель захватила его врасплох, хотя сама о том не догадывалась. Напрасно воображал он, какие мучения доставит ему неудача. Напрасно говорил себе, что Лизхен Лизель – одно из тех многих созданий, хорошеньких, но запутавшихся в своем удивительном невежестве и в тоске по счастью, которых на этой земле можно встретить повсюду и которые почти неотличимы друг от друга… Дело кончилось тем, что в один особенно размягчающий вечер, наполненный зеленовато-желтыми фонарями, зонтиками и уличной грязью, маленький горбун оказался под вывеской театральной школы: он стоял там и со страхом ждал свою Даму.

IIIПорой налетал ветер, разгоряченный кусачий пес. Солнечный свет, словно вязкое раскаленное масло, обволакивал дома, и людей, и улицы. Возле решетчатой ограды кафе “Клёцка” бессмысленно подпрыгивали кривоногие бесполые человечки. Ибо по ту сторону ограды колотили друг дружку Куно Коэн и Готшалк Занудов. Те, кому посчастливилось оказаться внутри, наблюдали – комфортно устроившись – за дракой. Посерьезневшая Лизхен сидела за угловым столиком.

Поводом для столкновения послужило вот что: господин Коэн уже много раз провожал фройляйн Лизель от театральной школы до дома. Когда Занудов прослышал об этом, в нем вспыхнула безрассудная ревность. Он начал говорить о Коэне гадости. Лизхен Лизель, видевшая своего кузена насквозь, взялась защищать горбуна. Это разозлило Занудова еще больше. Он очень убедительно заявил, что застрелит себя. Правда, саму эту процедуру кузен временно отложил, но зато стал грозить, что застрелит также и Лизхен. Услышав такое, Лизхен запретила себе с ним встречаться.

Но Лизхен Лизель нуждалась в ком-то, чтобы говорить о повседневных пустяках, казавшихся ей важными. После ссоры с Готшалком она, в силу неизъяснимого женского инстинкта, остановила свой выбор на Коэне. И однажды попросила горбуна прийти на следующий день, около полудня, в кафе “Клёцка”: хотела посоветоваться о покупке нового платья, или о трактовке предложенной ей роли, или о каком-то мелком происшествии. Коэн пришел и собирался сразу же осведомиться о желаниях барышни, но тут Готшалк Занудов, с пунцовым лицом, подлетел к нему и обозвал бессовестным совратителем. Коэн попытался снизу залепить Занудову оплеуху. Тогда тот, рассвирепев, размахнулся и, не добавив больше ни слова, нанес ответный удар. Вывеска кафе, на которой еще недавно значилось: “Мой институт теперь здесь, а вход там” (ибо владелец “Клёцки” арендовал помещение у специалиста по нелегальным абортам), – разбилась, упав на землю. Внезапно кулак Занудова весомо опустился на горб Коэна. Кулак в кровь разбился, но и горб тоже пострадал. Занудов, побледнев как труп, крикнул: “Горбун смертельно опасен!” После чего попросил кельнера сопроводить его до станции “Скорой помощи”. На Лизхен он даже не взглянул.

Коэна же пострадавший горб не особенно беспокоил. Он снова подсел за столик к фройляйн Лизель и заказал себе стакан чаю с лимоном. Лизхен видела, как сквозь ветхую ткань сюртука все отчетливей проступает кровь. Она обратила на это внимание Коэна, тот испугался. Она сказала, что могла бы перевязать ему рану…

Он с горечью ответил: дотрагиваться до горба неприятно. Она, покраснев от сочувствия, возразила: иметь горб – очень человечное качество. Она сказала, лучше всего зайти к ней домой. Горб, дескать, нужно продезинфицировать, остудить. После она сделает перевязку. Он мог бы провести у нее весь вечер…

Коэн – хоть и не без колебаний, но радостно – согласился. До самой ночи они сидели в комнатке Лизхен. Разговаривали о душе, о горбах, о любви…

Литератор же Занудов словно провалился сквозь землю. В последний раз один знакомый видел его вечером после драки перед обувным магазином: Готшалк будто бы меланхолично и подолгу рассматривал все выставленные в витрине ботинки, одну пару за другой.

Вскоре в редакцию “Пылких героев” – журнала романтического декаданса – пришло заказное письмо, в котором Занудов сообщал, что по соображениям душевного порядка вот-вот лишит себя жизни. Кое-кто истолковал это послание как способ саморекламы, причем далеко не новый. Но большинство сотрудников очень воодушевилось. Волнующее известие обсуждалось во всех газетах.

Почитатели Занудова тут же учредили фонд для поисков его трупа. Один промышленник пожертвовал добротный саркофаг.

Обыскали все леса и луга. Шуровали шестами во всех озерах. Но никаких следов не нашли. Хотели уже прекратить поиски, как вдруг обнаружили поэта, совершенно не похожего на себя, в одной гостинице средней руки, в отдаленном пригороде. Оказывается, он, гуляя в ветреную погоду у пруда, подхватил тяжелую инфлюэнцу и несколько недель провалялся в постели. Его застигли на скрипучей лестнице, где он, закутанный в одеяла, хотел еще раз прорепетировать будущее самоубийство. Друзья без особого труда отговорили Готшалка от этой мысли и с триумфом вернули в город. Саркофаг они пока что сдали в ломбард. На вырученные деньги и на остатки наличности Трупного Фонда Занудова был устроен роскошный богемный праздник…

Сам Готшалк Занудов, наряженный Фаустом, царственно восседал в углу, воплощая мировую скорбь. Даровитый доктор Бертольд Бациллер появился в образе… тучного литератора, то есть самого себя. Карл Комарус – в папском облачении. Гимназист Спиноза Пляс, известный клёцковский клоун, нацепил латы Зигфрида, а волосы уложил а-ля Гёте. Лирик Мюллер вскоре лежал под столом – зеленым упившимся трупом. Куно Коэн, формально помирившийся с Зану-довым, пришел в чем был. И с ним – Лизхен Лизель в костюме крестьянки. Остальные – китайцы, шимпанзе, античные боги, ночные дозорные, вельможи и дамы – смешались в радостно вопящее месиво. Вся “Клёцка” собралась здесь.

Лизхен Лизель всю эту пеструю, полную визга ночь протанцевала с горбатым поэтом. Многие посматривали на странную пару, однако смеяться никому не хотелось. Горб Коэна жестко и безжалостно, как угол письменного стола, вторгался в мягкую плоть ближних. Казалось, Коэну доставляет удовольствие вонзать горб в очередного танцора. Ни разу не упустил он случая, чтобы бесстыдно-вежливым фальцетом не пропеть “Пардон”, когда какая-нибудь обезумевшая мамзель громко вскрикивала или ее кавалер от всей души бормотал: “Проклятье…” Лизхен Лизель одной рукой держала Коэна за горб, как держат кувшин за ручку, а другой нежно прижимала к груди угловатую голову поэта. Так они и танцевали сквозь анфиладу безоглядных часов…

Но горб Коэна все болезненнее воспринимался другими танцорами. Кое-кто уже отваживался высказать свое возмущение. Устроители праздника обратились к Коэну с ходатайством, чтобы он – в индивидуальном порядке – танцы прекратил. Дескать, с таким горбом человек танцевать не вправе. Коэн спорить не стал. Но Лизхен заметила, что лицо его посерело.

Она отвела его в укромную нишу. И там сказала:

– Отныне я буду говорить тебе “ты”.

Куно Коэн ничего не ответил, но ее сострадательную душу принял как подарок в свои трубадурьи водянисто-голубые глаза. Она, задрожав, сказала, что сама не понимает, почему он вдруг стал ей так дорог… Она хотела бы никогда больше не отпускать его руку… Раньше, мол, она и вообразить не могла такого безмерного счастья… Куно Коэн пригласил ее к себе в гости – на завтрашний вечер. Она с готовностью согласилась.

Куно Коэн и Лизхен Лизель были, наверное, первыми, кто покинул головокружительный праздник. Они брели, перешептываясь, по небесно-светлым, залитым лунным светом улицам. Влюбленный поэт своим гигантским горбом отбрасывал на мостовую авантюрные тени.

Прощаясь, Лизхен наклонилась к Коэну. И много-много раз поцеловала в губы. Так расстались Куно Коэн и Лизхен Лизель… Коэн еще сказал: он, дескать, очень рад, что уже завтра она его навестит… Она откликнулась, совсем тихо: “И я… ах… тоже…”

Дома вдоль ухоженных улиц стояли упорядоченно, как книги на полках. Луна стряхнула на них голубовато-сизую пыль. Редкие окна еще бодрствовали; светились мирно, словно одинокие человечьи глаза; и взгляд у них всех был одинаково золотым. Куно Коэн, погруженный в свои мысли, возвращался к себе. Тело его опасно наклонилось вперед. Руки он сцепил чуть пониже спины. Голова упала на грудь. Выше всего торчал горб – авантюрный остроконечный камень. Куно Коэн в этот час уже не был человеком: он обрел форму, свойственную только ему.

Он думал: “Я буду избегать счастья. Быть счастливым означало бы: отказаться от тоски по неосуществимому, составляющей мое драгоценное содержание. Означало бы: допустить, чтобы сакральный горб, которым меня наградила благожелательная судьба и благодаря которому я ощущаю бытие гораздо, гораздо глубже, злосчастнее, многограннее, чем воспринимают его другие люди, – чтобы этот горб деградировал, став всего лишь обременительной внешней данностью. Я хочу, чтобы Лизхен Лизель доросла до еще большего совершенства. Я сделаю эту барышню неизлечимо несчастной…”

Пока поэт Коэн размышлял о подобных тонких материях, поэт Занудов окончательно заколол себя ножом, лежавшим возле тарелки с салатом. Он наблюдал за Куно Коэном и Лизхен Лизель во время их доверительного разговора в оконной нише. Видел, что они ушли с праздника вместе. Он пытался допьяна напоить свое горе, отвлечь его обжорством, но это не помогло. Накачиваясь в течение нескольких часов едой и напитками, поэт Занудов только еще больше обезумел. Дело кончилось тем, что он выкрикнул нараспев: “Смерть – это вещь серьезная… Со смертью шутить нельзя… Смерть – самая насущная потребность…” Потом – боязливо, но гневно – вонзил себе первый попавшийся нож под левый сосок. Брызнули во все стороны кровь и кровавые ошметки салата. На сей раз попытка самоубийства увенчалась успехом.

IVЛизхен Лизель на следующий день появилась раньше, чем они договаривались. Куно Коэн открыл дверь, держа в руке цветы. Коэн заметно обрадовался, сказал: он почти не надеялся, что она придет. Она обвила руками его костлявое тело, прижала к груди, будто втягивая в себя, сказала: “Дурачок мой горбатенький… ты ведь мне нравишься…”

Они поужинали по-простому. Она его благодарно гладила – всякий раз, как попадался особенно вкусный кусок. Сказала, что останется с ним до полуночи. А потом они смогут отпраздновать ее день рождения – ей уже будет восемнадцать…

Из часов на церковной башне выпрыгнул новый день. Первые его громкие вздохи проникли, словно молитвы-стоны, в зашторенную Коэнову комнату. Там молодое духовное тело Лизхен стало храмом, где она с трогательной готовностью, несмотря на боль, приносила жертвы горбатому жрецу. Потом выдохнула: “Теперь ты доволен?..” И растаяла в засыпании, в умилении. Укрывшись тонкой кожицей век.

Внезапно по ее телу пробежала дрожь отвращения. Страх вцепился когтями ей в лицо. Распахнувшиеся в крике глаза нависли над горбуном. Лизхен сказала безо всякого выражения:

– Это, выходит… и было… счастьем…

Куно заплакал.

Она сказала:

– Куно, Куно, Куно, Куно, Куно, Куно… Что мне теперь делать с оставшейся жизнью?

Куно Коэн вздохнул. Он серьезно, по-доброму посмотрел в ее страдающие глаза. Он сказал:

– Бедная Лизхен! Чувство абсолютной беспомощности, которое захлестнуло тебя, у меня возникает часто. Единственное утешение в таких случаях – быть печальным. Когда печаль вырождается в отчаянье, человек должен стать гротескным. Должен продолжать жить просто шутки ради. Должен попытаться в самом осознании того факта, что жизнь сплошь состоит из гадких и грубых анекдотов, найти стимул для внутреннего роста.

Он смахнул пот со лба и с горба.

Лизхен Лизель сказала:

– Зачем ты тратишь так много слов. Я их все равно не пойму. А что ты отнял у меня счастье – некрасиво, Коэн.

Слова ее падали, как клочки порванной бумаги.

Она сказала, ей пора. Пусть, мол, он тоже оденется. Ей неприятно смотреть на голый горб…

Куно Коэн и Лизхен Лизель больше не обменялись ни словом, до самого их прощания – навсегда — у ворот дома, где она снимала квартиру. Там он заглянул ей в лицо, взял за руку, сказал:

– Ну, всего тебе доброго.

Она тихо отозвалась:

– И тебе…

Коэн сжался в своем горбу. Сломленный, побрел прочь. Слезы грязнили лицо. Он спиной почувствовал озабоченные взгляды прохожих. Отбежал за угол ближайшего дома. Остановился, вытер глаза платком; всхлипывая, поспешил дальше.

Как болезнь, заползал склизкий туман в постепенно слепнущий город. Фонари стали коварными болотными цветами, покачивающимися на черно-блескучих стеблях. Все вещи и живые существа превратились в дрожащие от холода тени, в размытые движущиеся пятна. Первобытным ящером скользнул мимо Коэна ночной омнибус. Поэт крикнул: “Я опять одинок!” Но тут ему повстречался большой горбун на длинных паучьих ногах, в призрачно-прозрачных одеждах. Верхняя часть туловища напоминала шар, лежащий на высокой треноге. Шар сострадательно и завлекающе посмотрел на Коэна – с влюбленной улыбкой, которую туман исказил в бессмысленную гримасу. Коэн тотчас исчез в этой серой жути. Шар охнул, потом понес себя дальше…

Приковылял хромой день. Расколошматил железным костылем остатки ночи. Наполовину уже погасшее кафе “Клёцка” торчало в беззвучном утре, как сверкающий осколок стекла. В глубине помещения сидел последний гость. Куно Коэн уткнулся головой в чужой подрагивающий горб. Костлявые пальцы накрыли ему лоб и лицо. Все его тело беззвучно вскрикнуло.

Впервые напечатано посмертно, в двухтомнике Альфреда Лихтенштейна, в 1919-м

Куно Коэн

Перевод Татьяны Баскаковой

© Татьяна Баскакова. Перевод, 2011

Вот уже полгода я живу в этом доме. Из жильцов никто пока ничего не заметил. Я очень осторожен.

Белый костюм принес мне удачу. Зарабатываю я достаточно. И начал откладывать деньги; ибо чувствую, что силы мои на исходе. Часто я вялый, бывают у меня и боли. Кроме того, я толстею и старею. И теперь даже неохотно пользуюсь косметикой-

Зато меня больше не проконтролируешь. Освободил меня Куно Коэн. За что я ему благодарен.

Куно Коэн уродлив, он горбун. Волосы у него оттенка латуни, лицо безбородое и как бы растрескавшееся, покрытое сетью морщин. Глаза кажутся старыми, обведены тенями. На шее начинается шрам, похожий на вырытую дождем канавку. Одна нога распухла. Куно Коэн как-то признался мне, что у него костоеда.

Удивительной была наша первая встреча. Шел дождь. Улицы – мокрые и грязные. Я встал под фонарем: хотел рассмотреть, насколько сильно забрызгался. При каждом порыве ветра меня знобило. Ноги, стертые тесными ботинками, болели.

Прохожих почти не было. Как правило, они шли по другой стороне. Под защитой деревьев. Подняв воротник плаща. Надвинув шляпу на лоб. На меня внимания не обращали, я стоял себе и грустил.

Вдруг сзади заскрипел гравий. Жестко и неожиданно, я даже вздрогнул. Подошел полицейский, руки за спиной. Шел он медленно. Окинул меня подозрительным взглядом, с гордым сознанием своих прав. Взглянул неприкрыто: он чувствовал себя хозяином положения. И важно прошествовал мимо. Я издевательски хмыкнул, он даже не оглянулся. Полицейский явно меня презирал.

Я зевнул; дело уже шло к ночи. Тут-то и появился этот, маленький уродец. Он застыл на месте, увидев меня. У него были несчастные глаза, на губах – смущенная улыбка. Часть лица он прикрыл костлявыми пальцами. И потер ими правое веко, как человек, который себя стыдится. И кашлянул… Я придвинулся вплотную, чтоб он меня почувствовал.

Он сказал:

– Ну…

Я:

– Пойдем, малыш.

Он:

– Я, собственно, гомосексуал.

И взял мою руку. И поцеловал холодными губами.

Журнал “Штурм”, 1910

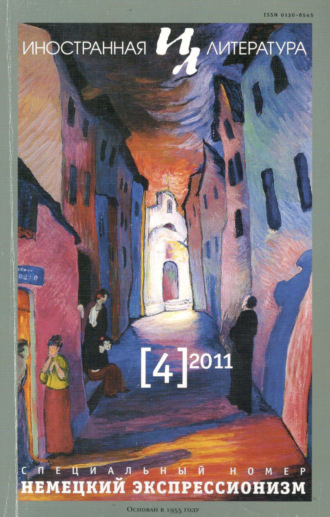

Вальтер Трир. Читатели журнала “Штурм” в “Кафе дес Вестене”. 1910

Альберт Эренштейн

Альберт Эренштейн [Albert Ehrenstein) (родился в Вене 23 декабря 1886, умер в Нью-Йорке 8 апреля 1950) – австрийский писатель. Изучал историю, филологию и философию. В 1911 году переехал в Берлин и вошел в круг немецких литераторов, печатавшихся в экспрессионистских журналах “Штурм ” и “Акцион ”. Много путешествовал по Европе, Африке и Китаю. В 1932 году эмигрировал в Швейцарию, затем в 1941-м – в Нью-Йорк, где жил в бедности. Автор стихотворений (сборники “Белое время” [“Die weifie Zeit”, 1914); “Человек кричит” [“Der Mensch schreit”, 1916]; “Красное время” [“Die rote Zeit,” 1917]; “Письма к Богу” [“Briefe an Gott”, 1922)), фантастически-гротескныхрассказов (сборники “Самоубийство кота” [“Der Selbstmord eines Katers”, 1912); “Ни здесь, ни там” [“Nicht da nicht dort”, 1916); “Рыцарь смерти” [“Ritter des Todes”, 1926)) и культурно-критических эссе. Переводил китайскую поэзию. Переработал и издал легенды Африки. Его самое известное произведение – рассказ “Тубуч” [“Tubutsch”], опубликованный в 1911 году отдельным изданием с иллюстрациями Оскара Кокошки (одна из которых воспроизведена на этой странице). Карл Краус в рецензии на эту книгу (“Факел”, 1912, № 343) писал:

…появилось новое поэтическое дарование, которое первым же своим словом порывает со сферой, где искусство довольствуется тем, чтобы служить необязательным приложением к чему-то, что, хотя само по себе никакой ценности не имеет, почитается за главное и называется жизнью. Здесь же мы видим нечто нераздельное: как некий человек сам создает себе жизнь, которую он отвергает, но к которому она достаточно добра, чтобы разговаривать с ним голосом “денщика ” и как человек этот от совершеннейших пустяков открашивает себе видения, будто бы перед ним были не пустяки, а райское золотое древо жизни; такой подход – по крайней мере в той области, где болтуны и психологи привыкли обрабатывать уже готовые материалы, – есть нечто новое и волнующее. Реальная Линцерштрассе для этого Карла Тубуча вмещает в себя больше неба и земли, чем любая бескрайняя страна, которая может пригрезиться тем, кто умеет грезить.

Рассказ переведен по изданию: Albert Ehrenstein. Tubutsch. In: Ahnung und Aufbruch. Expressionistische Prosa. Hg. von Karl Otten. Darmstadt und Neuwied: Hermann Luchterhand Verlag, 1984. -S. 302–323.

Альберт Эренштейн

Тубуч

Новелла

Перевод Евгения Воропаева

© 1961 Hermann Luchterhand Verlag, Neuwied

© Евгений Воропаев. Перевод, 2011

Мое имя Тубуч, Карл Тубуч. Упоминаю об этом лишь потому, что кроме своего имени владею лишь немногим имуществом…

Это не меланхолия и не горечь осени, не завершение разросшейся работы, не помраченность сознания, тупо наваливающаяся после долгой и тяжелой болезни; я вообще не понимаю, как погрузился в такое состояние. Вокруг меня, во мне царит пустота, пустыня, я выхолощен, но сам не ведаю чем. Кто или что вызвало это ужасное состояние – великий ли анонимный волшебник, отражение ли в зеркале, выпадение пера у птицы, смех ребенка, смерть пары мух: разбираться в этом, даже просто лишь захотеть разобраться – тщетно, глупо, как и всякое выискивание причины на этом свете. Я вижу только действие и результат; можно констатировать, что душа моя утратила равновесие, в ней что-то надломилось и лопнуло, что внутренние источники во мне иссякли. Основания этому, основания случившемуся со мною я никогда не умел угадать, но самое скверное: я не вижу ничего, что могло бы вызвать хотя бы незначительное изменение в безотрадном моем положении. Потому что тяготит именно внутренняя пустота – абсолютная; так сказать, планомерная – при прискорбном отсутствии каких бы то ни было хаотических элементов. Дни ускользают, недели, месяцы. Нет, нет! – только дни. Я не думаю, что недели, месяцы и годы вообще существуют; чередуются лишь дни, все снова и снова: дни, которые наползают друг на друга и которые я не в состоянии удержать каким-нибудь переживанием.

Если б меня спросили, что пережил я вчера, то ответ мой звучал бы так: “Вчера? Вчера на моем башмаке порвался шнурок”. Когда несколько лет назад на моем башмаке порвался шнурок и вдобавок отскочила пуговица, я настолько рассвирепел, что выдумал собственного черта, ответственного за такие проказы, и даже дал ему имя. Горымаац, если мне не изменяет память. Так вот, порвись у меня шнурок сегодня, я возблагодарил бы Господа. Потому как теперь-то я с полным основанием мог бы зайти в лавку, спросить обувные шнурки и на вопрос, чего-де я еще желаю, ответствовать: “Ничего!”, уплатить в кассу и удалиться. Или: я скупил бы у мальчишки, пронзительно вопящего: “Четыре штуки за пять крейцеров”, его товар и своим благодеянием привел бы в восхищение множество народу. В любом случае такие хлопоты заняли бы у меня несколько минут, а это уже кое-что…

Не скажешь, впрочем, что я особенно наловчился скучать. Это неверно. Наоборот, я с незапамятных пор владел исключительной способностью, можно даже сказать, талантом – коротать время наедине с собой, выискивая среди всех мыслимых занятий самые экзотические.

Доказательство сему: когда на днях мне нужно было пройти на Ганстерергассе, я обратился за справкой к полицейскому, хотя местоположения вышеназванной улицы не знал. Тут-то я и сделал одно важное открытие, каковое, по моему мнению, могло бы поколебать большинство всемирных законов. От полицейского несло ароматом розовых духов. Подумать только: надушенный полицейский. Что за contradictio in adj ecto[20]! В первое мгновение я не поверил своему носу. У меня даже зародилось сомнение в подлинности этого стража общественного порядка. Быть может, какой-то хитрый преступник, какой-нибудь узурпатор вырядился в полицейский мундир, дабы скрыться от розыска. Лишь данная им справка убедила меня в его неподдельности, настолько убедительно – как у дельфийского оракула— она прозвучала. Теперь оставалось выяснить, все ли стражи общественного порядка распространяют благоухание – например, вследствие какого-нибудь нового постановления, – или же только один полицейский обладает сим свойством и, так сказать, действует на свой страх и риск. Я без колебаний взвалил на себя эту титаническую задачу. Моему внутреннему взору представилась диссертация или еще лучше эссе: “Полицейские и их запахи”… Я обнюхивал одного полицейского за другим, и хотя ни на ком больше позорного пятна не обнаружил, однако же попутно установил, что ни один из них не носит усов, подстриженных на английский манер. Наблюдение, которое по своему значению для науки сопоставимо разве что с другим моим наблюдением, сделанным недавно ценой несказанных усилий. А именно: что ни одно млекопитающее не имеет зеленой окраски.