Полная версия

Иностранная литература №04/2011

Журнал «Иностранная литература» № 01/2011

Специальный номер «Немецкий экспрессионизм»

Ежемесячный литературно-художественный журнал

До 1943 г. журнал выходил под названиями “Вестник иностранной литературы”, “Литература мировой революции”, “Интернациональная литература”. С 1955 года – “Иностранная литература”.

Журнал выходит при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и фонда “Президентский центр Б. Н. Ельцина”

© “Иностранная литература”, 2011

От составителя

Принято считать, что литературная ветвь экспрессионизма оформилась в Германии к 1911 году – когда было напечатано стихотворение Якоба ван Ходдиса[1] “Weltende” (“Конец света”), воспринятое как манифест нового движения, и впервые был употреблен (сперва применительно к художникам-участникам выставки берлинского Сецессиона, открывшейся в апреле 1911 года, а чуть позже – и применительно к поэтам) сам термин “экспрессионизм”. Говорят еще об “экспрессионистском десятилетии” (1911–1922). Так что можно считать, что этой публикацией мы празднуем столетие экспрессионизма – течения, в своем литературном аспекте очень плохо известного в современной России[2], хотя тогда, в 10—30-е годы, были и русские экспрессионисты (необязательно так называвшиеся: Михаил Кузмин, например, братски приветствовал немецких экспрессионистов от имени русских эмоционалистов), и интерес к немецкоязычной экспрессионистской литературе, и первые попытки ее перевода. Как это все закончилось, видно на примере экспрессионистского романа Альфреда Дёблина “Горы моря и гиганты”, русский перевод которого был издан и бесследно исчез в 1937 году (неизвестно даже имя переводчика).

Экспрессионизм был одним из крупнейших сдвигов сразу во многих сферах культуры – изобразительном искусстве, литературе, архитектуре, музыке, кино. Проявившись наиболее полно в Германии и Австрии, это течение перекинулось потом и на другие страны Европы, Америку, Японию – отчасти благодаря конкретным людям, которым пришлось эмигрировать из Германии.

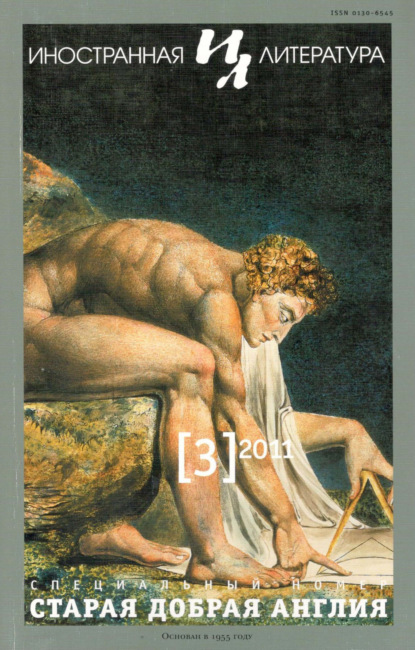

Если попытаться кратко выразить суть этого явления, я бы сказала, что художники-экспрессионисты последовательно воспринимали искусство как независимую реальность, способную влиять на жизнь или вступать с ней в равноправный диалог. Русская художница Марианна Верёвкина, чьи произведения украшают обложки этого номера, писала, например, в “Письмах к неизвестному”: “Искусство – это интеллектуальная функция, здоровая, сильная и искренняя, только другая форма мыслительной деятельности. Оно не бред, а философия. <…> Художник должен обладать видением внутренним и не принимать во внимание логику видения физического, привычного. <…> Творчество уподобляет человека Богу”. Неслучайно поэтому от экспрессионизма берут начало абстракционистские направления в искусстве. Задача сотворения иной реальности требовала каких-то новых, неслыханных изобразительных средств, и эпоха расцвета экспрессионизма в самом деле была временем многочисленных и очень смелых экспериментов с формой. Экспрессионизм оказал огромное влияние на развитие мирового искусства. Его история вовсе не закончилась с концом “экспрессионистского десятилетия”. Художники-экспрессионисты, которым выпала долгая жизнь, как правило, и дальше сохраняли, органично развивая и модифицируя, идеалы и интересы своей молодости, свои стилистические предпочтения. Это можно сказать о таких крупных немецких писателях, как Альфред Дёблин, Готфрид Бенн, Ханс Хенни Янн. Серьезные писатели следующих поколений не могли обойти вниманием их творчество, учились у них. После Второй мировой войны экспрессионизм не умер, а просто оказался на обочине литературы более скептичного послевоенного поколения и массового литературного потока. Еще позже в моду вошло “скромное” искусство, творцы которого ни на что особо не претендуют, не пытаются переделать или осмыслить мир, а предлагают читателю “простые истории”, более или менее увлекательные или забавные, либо интеллектуальные игры постмодернистского толка. По мнению современного немецкого прозаика Ханса Плешински, перелом в этом культурном процессе начался после спада волны студенческого движения 1968 года. Я бы хотела сослаться здесь на точку зрения, высказанную в одном из диалогов персонажей романа Плешински “Портрет Невидимого” (2004):

– Твой дневник свидетельствует и о другом. Сегодня почти невозможно поверить, насколько важное, решающее значение для жизни имели когда-то…

– В 1970 году!

– …искусство, литература, философия.

– Мы хотели найти для себя идейную опору. Конечно, мы и развлекались. Но даже вообразить не могли, что развлечения и культура, слившись в понятии “развлекательная культура”, станут губительной силой, втаптывающей человека в грязь.

Интересно, что в нынешней Германии традицию экспрессионизма продолжают именно те авторы, для которых одной из главных проблем является разрушающее воздействие “развлекательной культуры” на личность – Райнхард Ииргль, Уве Телькамп.

Люди, плохо знающие экспрессионизм, возможно, опасаются, что, открыв книгу автора-экспрессиониста, обнаружат в ней оторванный от жизни пафос, скуку, отсутствие юмора. Все это, конечно, встречается – у плохих экспрессионистов, как и у всех плохих художников. Мы попытались представить в этом номере ярких, своеобразных авторов – и писателей первой величины, и авторов менее значительных, которые рано ушли из жизни или по другим причинам написали мало, но оставили в литературе свой неповторимый след.

Я желаю удовольствия читателям этого номера и хочу поблагодарить всех переводчиков, с любовью отнесшихся к своей работе, и оказывавших им всяческую поддержку сотрудников Гёте-института. А также с благодарностью вспомнить уже умершего немецкого литературоведа, профессора Марбургского университета Дитера Бэнша, в go-е годы приложившего много сил для подготовки так и не опубликованной тогда в России антологии немецкого экспрессионизма, часть которой вошла в этот номер.

Татьяна Баскакова

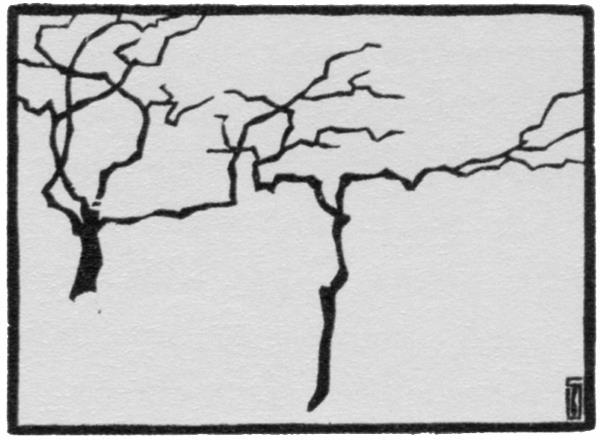

Карл Шмидт-Ротлуф. Деревья зимой, 1905

Курт Пинтус

Справки об авторах подготовлены Т. Баскаковой и Е. Воропаевым.

Курт Пинтус [Kurt Pinthus] (псевдоним Паулюс Поттер, 1886–1975) – немецкий писатель и журналист, в тузу-тубу годах жил в США, потом вернулся в Германию. Изданная им в 1920 году в Берлине поэтическая антология “Сумерки человечества. Симфония новейшей поэзии” [“Menschheitsdammerung. Symphonic jungster Dichtung”] стала первым – теперь уже классическим – собранием немецкой экспрессионистской лирики. Пинтус внимательно следил за современной ему поэзией, поддерживал дружеские связи со многими экспрессионистами (например, с Готфридом Бенном, Альбертом Эренштейном, Францем Кафкой[3]). Переиздание его антологии, осуществленное в 1959 году, было дополнено собранными им биографическими данными о представленных в ней поэтах. Мы публикуем те части из его предисловий к антологии, где идет речь об истории экспрессионисткого движения и где Пинтус, человек очень близкий к экспрессионистам, обращается к другому поколению – молодым литераторам Германии, начавшим писать уже после Второй мировой войны.

Предисловие “Начать с того…” [“Zuvor”] (с сокращением) переведено по изданию: Menschheitsdammerung. Ein Dokument des Expressionismus. Hg. Kurt Pinthus. Hamburg: Rowohlt Verlag GmbH, 1955.

Курт Пинтус

Начать с того…

Перевод Татьяны Баскаковой

© 1955 Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg

© Татьяна Баскакова. Перевод, 2011

Молодым людям нашего поколения довелось жить в эпоху, когда всякие нравственные ориентиры исчезли. Считалось, что в любой ситуации нужно сохранять лишь внешние формы приличия; что должно быть как можно больше разнообразных вещей, доставляющих удовольствие; искусство оценивалось исключительно по эстетическим меркам, жизнь – по статистически-материальным; человек же и его духовная деятельность, казалось, существуют лишь для того, чтобы анализировать их и прилагать к ним психологические либо исторические дефиниции. Когда какой-нибудь молодой поэт пытался проникнуть глубже поверхности явлений, в себя самого, он ломался под давлением окружающего мира (Вальтер Кале[4]). Правда, кто-то уже испытывал потребность отказаться от реалистического изображения мира, как и от погони за мимолетными впечатлениями-импрессиями, – но достигал опять-таки лишь крайней дифференцированности восприятия и сублимации разложенного на составные части удовольствия, отчего само удовольствие разрушалось (Хардекопф, Лаутензак[5]).

Однако все отчетливее ощущалась невозможность такой ситуации, когда человечество целиком и полностью зависимо от своих же творений: от науки, техники, статистики, торговли и промышленности, от окостеневшего общественного порядка, от буржуазных и общепринятых норм поведения. Осознание этой невозможности стало началом борьбы против эпохи и ее реалий. Люди теперь бежали от окружающей действительности в недействительность, они хотели проникнуть сквозь поверхность явлений к их сущности, обнять или уничтожить врага, поддавшись духовному порыву; но прежде всего они попытались – с иронией, не лишенной высокомерия, – защититься от окружающего мира, смешав в одну гротескную кучу все явления, легко воспарив над этим вязко-текучим лабиринтом (Лихтенштейн, Бласс[6]); или же с цинизмом кабаретиста они находили прибежище в визионерских картинах (ван Ходдис).

Но эти поэты с их возбужденными, сверхвосприимчивыми нервами и душами уже ясно чувствовали, с одной стороны, глухой ропот приближающихся пролетарских масс, насильственно лишенных любви и радости, а с другой – надвигающийся крах человечества, ставшего слишком надменным и равнодушным. В пышном цветении цивилизации они улавливали запах гнили, и их провидческим глазам культура, бессмысленно раздувшаяся, как и башня общественного порядка, воздвигнутая на фундаменте бездушных условностей, уже заранее представлялась руинами. Что причиняло чудовищную боль – и ее раньше, острее других, почувствовали поэты, которые умерли в то время, поранившись о то время. Гейм (следуя строгим образцам Рембо и Бодлера) заключал свои видения смерти, ужаса, распада в сокрушительной силы строфы; Тракль, игнорируя реальный мир, по-гёльдерлиновски ускользал в нескончаемые синие потоки медленного умирания, которые не могла удержать в берегах никакая коричневая осень; Штадлер[7] спорил и боролся с Богом и миром – измученный тоской, упорный, как Иаков, сражающийся с ангелом; Лихтенштейн в состоянии какой-то странной невеселой веселости смешивал образы и настроения города, чтобы получился горько-забавный коктейль, но его уже осенило блаженное знание: “И небеса от свечки своей зажглись сей миг. /…И там пылает, ходит мой человечий лик…” [8]; а Лоц[9] – под пасмурным небом, в тесноте буржуазного быта – призывал людей совершить прорыв к свету. Все более фанатично и страстно гремели душераздирающие жалобы и упреки. Отчаяние Эренштейна и Бехера[10], как молния, разорвало темный мир надвое; Бенн глумился над разлагающимися останками человека-трупа и восхвалял здоровые первобытные инстинкты; Штрамм разжижал свою разочарованность обманчивыми явлениями и ассоциациями: из чистого чувства он умел вылепить громоподобное Однослово, грозовые одноудары. Подлинная борьба против реальности началась с этих страшных выплесков ярости, которые одновременно разрушали существующий мир и должны были сотворить – из людей – мир новый.

Поэты пытались распознать, пробудить и спасти в человеке человечное. Восхвалялись теперь простейшие побуждения сердца, радость от свершения добра. И это чувство изливалось на всех земных тварей, на всю поверхность Земли; дух вырвался из-под обломков и свободно парил в космосе – или проникал глубоко под поверхность явлений, чтобы и там обнаружить божественную суть. (Так юность Газенклевера, Штадлера, Верфеля, Шикеле, Клемма, Голля, Хайнике[11] соединилась с искусством поэтов старшего поколения – Уитмена, Рильке, Момберта, Хилле[12].) Становилось все очевиднее: человека может спасти только человек, а не то, что его окружает. Не учреждения, не изобретения, не принятые законы являются главным и определяющим в жизни, а сам человек! И поскольку спасение не может прийти извне (оттуда задолго до начала мировой войны ждали только войны и уничтожения), а лишь от внутренних сил самого человека, свершился наконец великий поворот к этике.

Когда началась война и давно предчувствуемый крах стал реальностью, поэты опять оказались впереди своего времени: помимо проклятий, раздавались теперь громкие призывы к протесту, к принятию какого-то решения, к осмыслению случившегося, к обновлению (Бехер, Рубинер, Газенклевер, Цех, Леонгард, Хайнике, Оттен, Верфель, Голль, Вольфенштейн [13]) – и не потому, что поэтам нравился бунт как таковой; просто они хотели, чтобы всеобщее возмущение разрушило до конца и разрушающее, и уже разрушенное, чтобы могли наконец развернуться целительные силы. Звучали призывы к объединению молодежи, к созданию фаланги поборников духовности: прославлялось уже не индивидуальное, а то, что свойственно всем людям; не разделяющее, а объединяющее; не реальность, а дух; не борьба каждого против всех, а всеобщее братство. <…>

Кажется, что всегда, когда поэзию оценивают задним числом, преувеличивают ее непосредственное влияние на события времени, на жизнь народа. Искусство ни в одну из эпох не было причиной событий (как это утверждают, например, в отношении революционной лирики), но оно – ранний симптом общественного недуга, духовный цветок, расцветший на той же почве, что и позднейшее реальное событие; искусство и само по себе есть событие эпохи. Слом, революция, новое начало не были вызваны поэзией экспрессионистского поколения; но оно, это поколение, предчувствовало, чему суждено свершиться, и требовало таких свершений. Хаотичность, присущая тому времени, разрушение старых общественных форм, отчаяние и стремление к лучшему, фанатичные поиски новых вариантов устройства человеческой жизни – все это раскрывается в поэзии экспрессионистского поколения с не меньшей яростью, чем раскрывалось в реальной жизни. Но заметьте: в поэзии эти новые тенденции появились не вследствие мировой войны, а еще до ее начала, и на протяжении войны они лишь заявляли о себе все отчетливее. <…>

Нигде еще чистый эстетизм и принцип искусство для искусства ио презирались так сильно, как в этой поэзии (которую принято называть новейшей или экспрессионистской): потому что она вся была извержением, взрывом, сгустком энергии – иначе не могла бы взорвать враждебную корку повседневности. Экспрессионистская поэзия избегает натуралистического отображения реальности, хотя правдоподобно описать прогнившую реальность было бы нетрудно; и с неукротимой, с покоряющей энергией сама творит для себя изобразительные средства из подвижной силы духа (нисколько не боясь этим злоупотребить)… <…>

Изобразительное искусство тех лет обнаруживает такие же, что и в поэзии, мотивы и тенденции, такое же разрушение всех форм и использование всех формальных возможностей, вплоть до полного растворения реальности, такой же прорыв к человечности и такую же веру в освобождающую, связующую силу человеческого духа, идеи. Уже в то время случалось, что некоторые извращенные эксперименты неумелых подражателей приводили к появлению выхолощенных форм и формул, ориентированных только на личную выгоду. Даже подлинный пафос, экстаз, жесты, исполненные решимости, иногда не достигают цели, а превращаются в судорожные пародии – потому что не умеют воплотить себя в подобающей форме. Но вновь и вновь сквозь бурные эмоции веет, очищая и просветляя их, Дух; вновь и вновь – в ситуации всеобщего распада – раздается призыв к человеческой общности и над бессмысленным хаосом звучит песнь любви.

Наконец, нелишне еще раз напомнить, что высокое качество экспрессионистской лирики обусловлено и ее интенсивностью. Никогда прежде в мировой поэзии крики, возгласы изумления и тоски, выражающие дух эпохи, не звучали так громко (раздирая и потрясая души), как в неистовых стихах этих провозвестников и мучеников, чьи сердца были ранены не романтическими стрелами Амура, или Эрота, но бедствиями обреченной юности и ненавистным обществом, которое навязало своим сынам многолетнюю кровавую бойню. <…>

Берлин, осень 1919

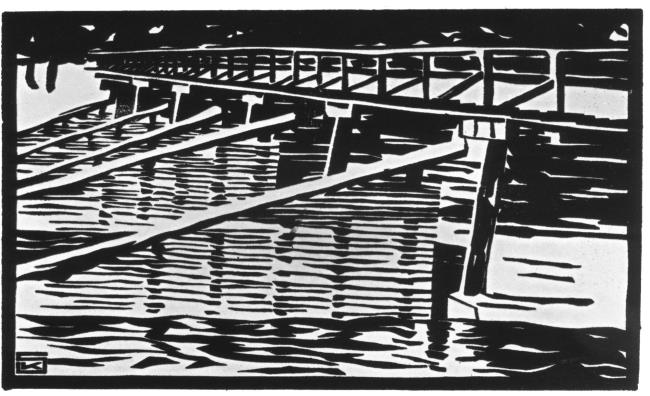

Карл Шмидт-Ротлуф. Деревянный мост. 1905

Альфред Лихтенштейн

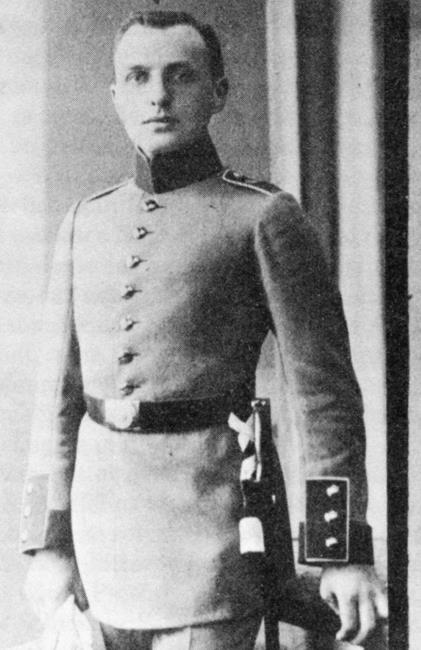

Альфред Лихтенштейн [Alfred Lichtenstein] (1889–1914) – поэт и прозаик. Изучал юриспруденцию в Берлине и Эрлангене, защитил диссертацию по театральному праву (1913). Осенью того же года был призван в армию, в августе 1914-го попал на фронт, 23 сентября 1914 года погиб в возрасте двадцати пяти лет. Его стихи и поэтические зарисовки печатались в журналах “Штурм” и “Акцион”.

Ранние публикации Лихтенштейна: “Истории дядюшки Краузе. Книга для детей” [Die Geschichten des Onkel Krause. Ein Kinder-buch, 1910], “Стихотворения и истории” [Gedichte und Geschichten, 2 Bde, 1919].

По мнению Готфрида Бенна, начало экспрессионистской поэзии положила публикация двух стихотворений: “Конца света” (1911) Якоба ван Ходдиса и “Сумерек” (1913) Альфреда Лихтенштейна.

Стихи и прозаические тексты Альфреда Лихтенштейна переведены по изданию: Dichtungen. Gesamtausgabe. Hg. von Klaus Kanzog und Hartmut Vollmer. Zurich: Arche, 1989.

Альфред Лихтенштейн

А ну-ка я надену канотье…

Стихотворения

Перевод Алёши Прокопьева

© Алёша Прокопьев. Перевод, 2011

Прогулка

В мир тесный входит вечер и раздвигает теньТьмой шелковой, луною. Дорожки клонит в лень.И опиумный ветер – уже в полях, но тих.Крылами серебрится вдруг пара глаз моих.Я словно стал планетой, и города – внутри.Вокруг горят, клубятся и реют фонари.И небеса от свечки своей зажглись сей миг.…И там пылает, ходит мой человечий лик…Пасмурный вечер

В размытом плачем мокром месте тучи —В гнилых разрывах – промокаем ватойЗеленый лучик. Дьявольски текучиДома, их облик – злой, одутловатый.Зажглись желтушные огни-посланцы.Жена здесь, чада, тучный спит папаша.Накрашенные девки учат танцы.В театре лицедеи, сволочь наша.Визжат сатирики, душ инженеры:День умер. Весь… Осталось только имя!В зрачках девицы – блеск, легионеры…Стремится дама всей душой к любимой.Страх

Лес и поле – всё в осколках, в щепках.Город газом туч заволокло.Все умрем. Всё так некрепко.Счастье хрупко, как стекло.Черной жижей – время по паркету,Аромат духов – болото зла.Выстрелы – из пистолета —Слышишь? Голова цела?Атлет

В тапочках растрепанных ходил онПо каморке, взад-вперед-обратно,В крохотном своем жилище.Размышлял о сказанном в газетах,О событиях – в вечерней прессе.И зевал печальною зевотой,Так зевать мог только прочитавшийНечто странное, настигнут мыслью,Что гусиной кожей – трус отпетый,Что отрыжкой – записной обжора,Схватками – беременная тетя…Может быть, была зевота знаком,Что пора уже и спать ложиться.Только мысль его не отпускала.И тогда он начал раздеваться…А раздевшись, взялся за гантели.Песни Берлину

1Мой скотский брат, Берлин, ты самоцвет.Фонарный свет твой острый, как колючки.Когда лечу во тьме сквозь яркий бредЗа каждой юбкой, каждой толстой злючкой.Пьянею вмиг: подмигиванья, шашни.И обсосавши месяц-леденец —Луч дней, – обрушился закат на башни,Пылает лампочкой лицо в багрец.2Берлин, нескоро я вернусь сюда.Безрадостны другие города.Буду сидеть на горочке один.И на березе вырезать: БЕРЛИН.Прощай Берлин, твой наглый свет химеры.Прощайте улицы, мои аферы.Ну кто другой здесь вынес столько мук?Прощайте кабаки. Ваш вечный друг.3Пусть ветром благостным несомы, люди,Блаженные, парят, и мир на лицах.Но мы, гнилы, отравлены, не будемЛгать о жильцах небес или жилицах.По улицам шатаюсь незнакомым.Дни, полые внутри, крошатся мелом.Ты, мой Берлин, ты опиум с содомом.Как больно! Я с тобой – душой и телом.Capriccio

Так хочу умереть я:Пусть будет темно и дождливо.Лишь бы не чувствовать тяжести облаков,Которые все еще окутывают небоВ мягкий бархат.Черными лениво зеркаламиОбтекают улицы дома, и фонариПовисли бисером над асфальтом.Серебристой мошкарой летучейЗвезды роятся вокруг месяца.И я где-то там. Посреди. СерьезноИ немного глупо, но со знаньем делаИзучаю изысканные небесно-голубые ножкиДамы, в тот самый момент, когда из-под машиныКрасным мячиком вылетаетМоя отрезанная голова,И катится прямо к ней…Дама еле слышно ругается. КончикомВысокого каблукаБрезгливо сталкивает головуВ сточную канаву.Carrifre

Две малые пташки скачут у ручья.Коль ты крылат – зачем ходить учиться?Вот господин мечтает об авто,А хочет среди звездочек лучиться.Лифт часто не работает у нас.Пыхтя, по лестнице шагают строем.Поэт – тот падает в подвал подчас.Лишь тот, кто трудится, вершин достоин.Сумерки

С прудом играет мальчик у воды.И ветер весь запутался в осине.Пропитой бабой небо – жди беды, —С потекшим гримом, мертво-бледно-сине.Согнувшись, опираясь на клюки,Калеки в поле разболтались сладко.Поэт-блондин рехнется все-таки.О даму спотыкается лошадка.К окну прилип дородный господин.Идет подросток к пухленькой ломаке.Обулся клоун и сидит один.Кричит коляска. Лаются собаки.Возвращение в родную деревню

Когда я был мальцом, весь мир был – пруд,Бабуля, крыша красная, воловИз хлева рев, и заросли лесные.И всюду зелень радостных лужаек.Там сладко было так мечтать о далях.И быть ничем, лишь только светлым ветром,И птичьим щебетом, и книгой сказок.Свистела вдалеке змея-чугунка…Смерть мира

Комочек ветра – трупной губкой поЗеленой коже мира. Вставших рек —Грохочущей железки – полотноЕще скрепляет мир, осевший в снег.В дождливом кроме, в крохотной стране,Последний город – гордый, жесткий, злой.И череп криво – помолись-ка мне! —На труп возлег, на черный аналой.Моя смерть

Полугорсть моей жизни.Где она выпадет из ладони?..Я, как женщина, шагаю мелко-мелко.Вечер разогнал мои сны.Спать не приходит на ум.А нука я надену канотье…

А ну-ка я надену канотье!Дождь в синеву отмыл закат от скуки.Как мир горит! Забывши о нытье,Иду хороший, смирный – руки в брюки.Пусть утро на меня с камнями – в крик —Набросится, полуживого муча.Я ринусь в ночь! Я счастлив в этот миг!А фонари! А девочки – мяуча!Граната

Сначала – скупо – барабанный бойПриносит взрыв, гром, треск в день голубой.Потом шипение, как взмыла вверх ракета.Свист рельс. И страх. И тишина. И где-тоВдруг вдалеке дым, туповатый стук,И эха странный жесткий темный звук.Поездка в сумасшедший дом

Как жирно рельсы в линии сплошныеСлились – мимо домов, мимо гробов.Бананы на углу, углы смешные.Пусть тешатся, не расшибали б лбов.Растерянные человекозвериПо резкой, мерзкой улице скользят.Летят трудяги с фабрик, ржавы двери.Как в лабиринт, устало входишь в сад.И, запряженный вороными, зябкоЗмей-катафалк расслабленно трусит.И небо по-над городом – как тряпка…Геройски и бессмысленно висит.Пейзаж

Как из кастрюли кости – страх берет, —Лоснятся мерзко улицы в обед.Тебя не видел я сто тысяч лет.Девчонку мальчик за косы дерет.Собаки спят в грязи, им все равно.Пойти б с тобой под ручку вечерком.Оберточной бумагой – неба ком,Где солнце – масла жирное пятно.Операция

Врачи рвут женщину, в лучах блестит резец.Разрыв открыт, зияет красным. Кровь, густа,Вином льет темным в белый таз. Видна киста,На солнце – розовая. Серо, как свинец,Свисает голова. Рот впал. Подобно псу,Хрип издает. Желт подбородок, остр.Сиделка в холодке, как дружелюбный монстр,Сосредоточенно вкушает колбасу.