Полная версия

Иностранная литература №04/2011

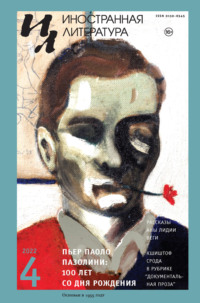

Пейзаж

(по мотивам одной картины)

Ветвями тьму рассыпал узкий ствол —Сияет мрак вкруг нищенских крестов.Земля чернее вытянулась в ров.Как месяц мал, медлителен и гол!А рядом с ним качает парой крылАэроплан повадки щегольской.И грешники глядят на них с тоской,Повылезав из сумрачных могил.Пейзаж с луной

Желтый глаз вверху как мама, с лаской.Синей скатертью ночь, легкий шелк.Ясно только, что дышу, хоть сказкойСтал теперь я, книжка-малышок.Зданья ловят в окна сны-подарки,Спящие – карандаши иль кто?Божьими коровками по яркимУлицам ползут авто.Ночь

Мечтательно жандармы стоят под фонарями.Прохожего завидев, заводит нищий песню.Могучие трамваи стоят, а ты хоть тресни,Авто упали к звездам и там парят над нами.Вокруг домов суровых гуляют проститутки,Меланхолично задом вертя, как по науке.Лежат осколки неба на жизни жалкой скуке…Котов ночные звуки и жалобны, и жутки.Туман

Мир мягко расплывается в туман.Деревья обескровленные – в дым.Лишь тени там, где крикнул аноним.Сверкающие чудища – обман.И фонари в такой вот вечер мирныйЖужжат, как в банке пойманная муха.И месяц, где-то с краю тлея сухо,Сидит, паук, на удивленье жирный.А мы, лишь к смерти годные, пустыню —Шагая вхруст – решили превозмочь.Печально белые глаза разиня —Как шпики – в набухающую ночь.Точка

Сквозь голову померкшую – шарыБлистающие улиц. Больно, жуть.Мне скоро умереть, уйти, уснуть.Колючки плоти, как же вы остры!Ночь плесневеет, луч – фонарный яд —Зеленой грязью скоро все зальет.В кулечек сжалось сердце. Кровь как лед.Мир рушится. Глаза в куски летят.Пророчество

Вдруг придет – я верю знакам —С севера дыханье смерти.Пахнет трупами, бараком.Всем погибель, всем, поверьте.Потемнеет неба сгусток,Когти там чумы-злодейки.Разорвутся с громким хрустомЛицедеи, лицедейки.На конюшне взрывы алы.Мухи – даже те вспотели.В воздух гомосексуалыПолетели из постели.Треснут стены. Тухнет зверскоРыба в речке, стоероса.Все погибнут богомерзко.Омнибус летит с откоса.Летний вечер

Все разгладилось, забылось,Стало легким, зыбким – спит.Свято небо город с облакТихим дождичком кропит.В обувном все так стеклянно.Пусто в булочной. И тут.За фантомом удивленноЛюди улицей бредут.…Меднорожий кобольд скачетКрышей, всё скорей, скорей.Девочки чуть слышно плачут,Отделясь от фонарей.Альфред Лихтенштейн

Стихи Альфреда Лихтенштейна

Эссе

Перевод Татьяны Баскаковой

© Татьяна Баскакова. Перевод, 2011

I. Поскольку я думаю, что многие не понимают стихов Лихтенштейна, или понимают их неправильно, не вполне…

II. Первые восемьдесят стихотворений – лирические. В обычном для нашего отечества смысле. Они мало чем отличаются от поэзии садовых беседок. Тема – потребность в любви, в смерти, в томлении вообще. Поскольку они “циничны” (в духе кабаре), стимулом для их написания могло быть, например, желание ощутить свое превосходство. Из этих восьмидесяти стихов большинство никакого значения не имеет. Они и не публиковались. За исключением одного. (Одного из последних.) А именно:

В ночи хочу укрыться,Несмелый, голый.Укутать тело темнотойИ тёплым блеском.Уйти за всхолмия земные далеко.Глубоко под скользящее море.Миновав поющие ветры.Там встречу я тихие звезды.Что несут пространство сквозь время.И живут возле смерти сущего.А меж них только серые камни,Одинокие космотела.Вялым подобьем движеньяМиров, что давно истлели.Потерянный звук.Никому чтобы не было дела.И не спал чтоб ослепший мой сон вдалеке от желаний Земли[14].III. Последующие стихотворения можно разделить на три группы. Первая включает стихи с фантастическими, почти игровыми образами: “Опечаленный”, “Калоши”, “Capriccio”, “Лаковая туфелька”, “Бессвязная ругань ресторатора”. (Они сперва печатались в “Акционе”, “Симплициссимусе”, “Марте”, “Пане” и других журналах.) Тут несомненно присутствует удовольствие от чистого артистизма.

Примеры. “Атлет”: задним планом – демонстрация мировоззрения. Атлет… означает: отвратительно, что человек и в духовном плане вынужден справлять малую нужду. “Калоши”: ты в калошах и ты без калош – разные люди.

IV. Самое раннее стихотворение второй группы, это: “Сумерки”[15].

Цель здесь – устранить временные и пространственные различия в угоду идее стихотворения. Стихотворение хочет изобразить воздействие сумерек на ландшафт. В этом случае сохранение единства времени в определенной мере необходимо. Единство же пространства необязательно, поэтому оно и не соблюдается. В двенадцати строчках образно представлено воздействие сумерек на пруд, на дерево, на поле, на окно… показано, как сумерки влияют на внешний вид одного мальчика, одного ветра, одного неба, двух калек, одного поэта, одной лошадки, одной дамы, одного господина, одного подростка, одной девки, одного клоуна, одной детской коляски и нескольких собак. (“Образно представлено” – нехорошее выражение, но лучшего я подобрать не могу.)

Автор стихотворения не намеревался представить ландшафт, который можно помыслить как реальный. Преимущество поэзии перед живописью в том и состоит, что первая способна создавать “идеальные” образы. Применительно к “Сумеркам” это означает: толстый мальчик, использующий большой пруд как игрушку (“С прудом играет мальчик у воды”, “Ein dicker Junge spielt mit einem Teich”), и двое калек, бредущих на костылях через поле, и дама на городской улице, которую в полутьме сбивает запряженная в коляску лошадь, и поэт, который в мучительной тоске размышляет, глядя на вечерний пейзаж (возможно, из окна мансарды), и цирковой клоун, в сером флигеле со вздохом натягивающий сапоги, чтобы успеть на представление, где он должен смешить людей, – все перечисленное в совокупности может дать поэтический “образ”, хотя на живописном полотне столько мотивов скомпоновать нельзя. Большинство людей этого не понимают и в “Сумерках”, например, а также в похожих стихотворениях не видят ничего, кроме бессмысленного смешения комических впечатлений. Другие даже полагают – ошибочно, – что и в живописи возможны такие “идеальные” образы. (Но вспомните о мазне футуристов!)

Еще одна цель автора – схватывать видимость вещей непосредственно, без излишней рефлексии. Лихтенштейн знает, что человек не “прилипает” к окну (“К окну прилип дородный господин”, ‘An einem Fenster klebt ein fetter Mann”), а стоит за ним. Что кричит не коляска, а ребенок в коляске. Но поскольку видит-то он только коляску, он и пишет: “Кричит коляска”. С лирической точки зрения было бы неправдой, если бы он написал: “Человек стоит за окном”.

Случайно получилось так, что и на уровне понятий можно сказать, и это не будет неправдой: Мальчик играет с прудом. О даму спотыкается лошадка. Лаются собаки. Но человек, который захочет научиться видеть, посмеется: тому, что мальчик действительно обращается с прудом, как с игрушкой. Тому, что и лошадям свойственно беспомощное движение спотыкания… Тому, как по-человечески собаки дают выход своей ярости…

Иногда и изображение рефлексии бывает нелишним. Фраза “Поэт-блондин рехнется все-таки” (“…wird vielleicht verruckt”) производит большее впечатление, чем если бы было сказано: “Поэт неподвижно смотрит перед собой”…

В стихотворении “Страх” и некоторых других, похожих, рефлексия вводится по другим соображениям и выражается в сентенциях типа “Все умрем”… или: “сказкой ⁄ стал теперь я, книжка-малышок” (буквально: “Я – только маленькая книжка с картинками”, “Ich bin nur ein kleines Bilderbuch”. – Т. Б.)[16]… Но я не буду здесь на этом останавливаться.

V. То обстоятельство, что в “Сумерках” и других стихотворениях явления представлены комически (но само комическое здесь воспринимается трагично: изображение “гротескно”), что внимание привлекается к несбалансированности, несвязанности этих явлений, к случайности их смешения… никак нельзя считать характерной чертой “стиля”. Подтверждение тому: в стихах Лихтенштейна “гротескное” не выпячивается, а прячется за “не-гротескным”.

Между более старыми стихотворениями (например, “Сумерки”) и стихотворениями того же стиля, которые возникли позже (например, “Страх”), прослеживаются и другие различия. Можно заметить, что сквозь ландшафт все чаще как бы проламывается особого рода рефлексия. Вероятно, дело тут не обходится без определенного художественного намерения.

VI. Третью группу составляют стихотворения Куно Коэна[17].

Вильмерсдорф

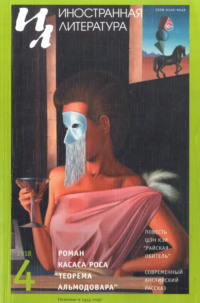

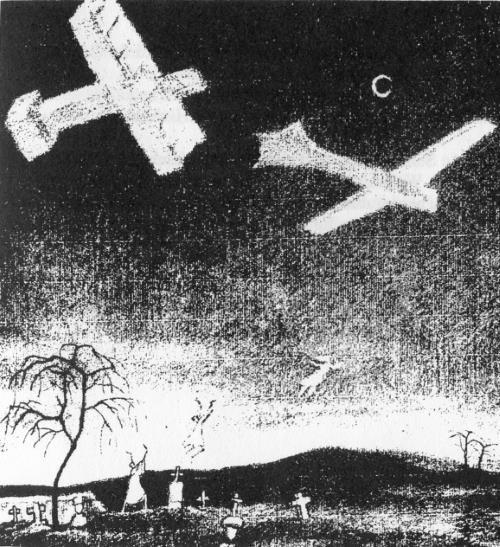

Альфонс Вёльфле. Пейзаж.

Рисунок из журнала “Симплициссимус” (1913), описанный в стихотворении А. Лихтенштейна ‘Пейзаж”

Альфред Лихтенштейн

Разговор о ногах

Перевод Татьяны Баскаковой

© Татьяна Баскакова. Перевод, 2011

IКОГДА я сидел в купе, господин напротив сказал: “Вам невозможно наступить на ногу”.

Я сказал: “Как это?”

Господин сказал: “У вас нет ног”.

Я сказал: “Разве это заметно?”

Господин сказал: “Конечно”.

Я вынул из рюкзака свои ноги. Дома я их завернул в папиросную бумагу. И взял с собой на память.

Господин сказал: “Что это?”

Я сказал: “Мои ноги”.

Господин сказал: “Взять эти ноги в руки, вы, конечно, можете, но все равно вам далеко не уйти”.

Я сказал: “Увы”.

Выдержав паузу, господин сказал: “Чем, собственно, вы намереваетесь заняться – без ног?”

Я сказал: “Над этим я еще не ломал себе голову”.

Господин сказал: “Без ног вам даже трудно будет покончить с собой”.

Я сказал: “Вы скверно шутите”.

Господин сказал: “Ничуть. Захоти вы повеситься, кто-то должен поднять вас на подоконник. А кто отвернет кран, если вы решите отравиться газом? Револьвер вы сможете раздобыть только нелегально, через какого-нибудь посредника. А ну как пуля разминется с вашей головой? Чтобы утонуть, придется заказать авто и двух санитаров: они дотащат вас до реки, которая потом сама вам поможет выбраться на потусторонний берег”.

Я сказал: “Вас это все не касается”.

Господин сказал: “Вы ошибаетесь; с тех пор как вы сидите в купе, я только и думаю, как бы поскорее убрать вас из этого мира. Или, вы думаете, безногий – такое приятное зрелище? И полагаете, его существование оправданно? Все обстоит прямо противоположным образом: вы наносите ощутимый ущерб эстетическому чувству своих сограждан”.

Я сказал: “Я ординарный профессор этики и эстетики, в университете. Вы позволите, я вам представлюсь?”

Господин сказал: “Ну и как же вы это сделаете? Вы ведь, само собой, не можете представить себя – представить, насколько вы невозможны”.

Я меланхолично воззрился на свои культи.

IIТотчас дама напротив сказала:

“Не иметь ног – наверное, забавное ощущение”.

Я сказал: “Пожалуй”.

Дама сказала: “Я бы не хотела дотронуться до мужчины, у которого нет ног”.

Я сказал: “Я очень чистоплотный”.

Дама сказала: “Я должна преодолеть сильнейшее эротическое отвращение, чтобы даже говорить с вами, не то что на вас смотреть”.

Я сказал: “Что ж”.

Дама сказала: “Не думаю, что вы преступник. Вы, вероятно, человек умный и по своей натуре достойный любви. Но из-за отсутствия у вас ног я при всем желании не могла бы с вами общаться”.

Я сказал: “Человек ко всему привыкает”.

Дама сказала: “То, что у кого-то нет ног, у женщины со здоровым восприятием вызывает неизъяснимое чувство страха. Как если бы вы совершили отвратительный грех”.

Я сказал: “Но я ни в чем не повинен. Одна нога сошла у меня с рук, когда я впервые взобрался на профессорскую кафедру; вторую я потерял, когда, погрузившись в себя, нашел тот важный эстетический закон, что привел к фундаментальным изменениям в нашей научной дисциплине”.

Дама сказала: “И что ж это за закон?”

Я сказал: “Закон гласит: важна только структура души и духа. Если душа и дух человека благородны, все будут находить, что и тело его прекрасно, пусть даже внешне он горбат и уродлив”.

Дама демонстративно приподняла юбку, и я увидел – до самых бедер – дивной красоты ножки, облаченные во всяческие шелка и торчащие, словно две цветущие ветки, из аппетитного тулова.

В то же мгновенье дама решительно подвела итог: “Может быть, вы правы, но с тем же успехом можно утверждать и противоположное. В любом случае, человек с ногами есть нечто совсем иное, чем человек без ног”.

С тем и оставила меня, а сама гордо удалилась.

Журнал “Акцион”, 1915

В публикуемых ниже текстах Лихтенштейн под вымышленными именами изобразил людей своего круга, участников экспрессионистского движения. Кафе “Клёцка” ["СаГё KLoRchen"] – это “Кафе дес Вестене” в Берлине (Курфюрстендамм, 18/19), где собиралась художественная богема; место рождения двух важнейших экспрессионистских журналов, “Штурма” (1910–1932) и “Акциона” (1911–1932), который у Лихтенштейна назван “Другое А”. Куно Коэн (Kuno Kohn) – двойник самого Лихтенштейна; Карл Комарус (Lutz Laus) – Карл Краус, “Дятел” ["Dackel"] – издаваемый им журнал “Факел”. Готшалк Занудов (Gottschalk Schulz) – поэт Георг Гейм; доктор Бертольд Бациллер (Berthold Bryller) – писатель и публицист Курт Хиллер (1885–1972), первым назвавший своих друзей-поэтов “экспрессионистами” (1911). Спиноза Пляс (Spinosa Spafi) – поэт и эссеист Эрнст Бласс (1890–1939). Доктор Бруно Бухбильдер (Bruno Bibelbauer) – Готфрид Бенн. Роланд Руфус Мюллер (Roland Rufus Muller) – Альфред Рихард Майер, или Мункепунке (1882–1956), немецкий прозаик, поэт и издатель, переводчик “Футуристических стихов” Маринетти и “Зоны” Аполлинера; человек, которому обязаны своими первыми публикациями Готфрид Бенн, Эльза Ласкер-Шюлер, Альфред Лихтенштейн, Иван Голль и ряд других поэтов-экспрессионистов; в 1937-м вступил в НСДАП и позже был руководителем “Писательской группы” в Имперской палате письменности.

Впрочем, как видно из последнего публикуемого нами рассказа, Куно Коэн был лишь тенью Альфреда Лихтенштейна, а потому и мир завсегдатаев кафе “Клёцка” – тоже, быть может, теневой, искаженный мир.

Из набросков к новелле “Кафе ‘Клёцка’”

Перевод Татьяны Баскаковой

© Татьяна Баскакова. Перевод, 2011

I. В кафе “Клёцка”

Недалеко от Коэна разговаривали за столиком малоизвестные критики, живописцы, поэты и еще какие-то господа. В основном – сотрудники нового журнала “Другое А” и ежемесячника “Дятел” (нерегулярно выпекаемого энтузиастом Карлом Комарусом ради повышения общественной безнравственности). В той же компании сидела красивая барышня, уплетавшая что-то за обе щеки.

Предметом беседы была литературная неполноценность господина Коэна. Поэт Готшалк Занудов, юрист, заявил, что ему вообще непонятно, как это уважаемый доктор Бацилл ер может хвалить Коэна. Коэн, дескать, все выворачивает наизнанку. Коэн – лгун. Коэн – сплошной гротеск. Даровитый доктор Бертольд Бациллер возразил: “Быть гротескным – не недостаток. Гротеск – это в любом случае мост, это некий путь”. А один редактор юмористического журнала, которому в этой компании, собственно, нечего было делать, застенчиво пискнул: “Я тоже ценю все, что гротескно, оригинально, а потому торчит над поверхностью тупоумно-немецкой чернильной топи”. Но Карл Комарус крикнул: “А вот я Коэна не ценю! Я причисляю его к тем бездарям, которые пишут, поскольку им больше нечем заняться, – к пачкунам в силу душевной предрасположенности”. Гимназист Спиноза Пляс, по-дамски развалившись на стуле, тихо радовался. И злорадно поглядывал на одинокого Коэна. Потом сказал, стараясь скрыть берлинским произношением овладевший им приступ икоты: “А вы и воспринимайте его иккротескно, оно вам на пользу пойдет”. Все засмеялись.

Коэн некоторое время задушевно понаблюдал за барышней, всех прочих удостаивая разве что презрительным взглядом. Вскоре он поднялся и вышел.

II. Дятел-Комарус

Однажды в особенно размягчающий вечер, наполненный зеленовато-желтыми фонарями, зонтиками и уличной грязью, Дятел-Комарус произвел в кафе “Клёцка” подлинную сенсацию. Он раздал всем присутствующим листки, пропагандирующие изобретенную им “безбожную религию на неоюридической основе”. Далее там говорилось, что завтра в ближайшем кинтоппе[18]состоится учредительное собрание.

На собрание явились все завсегдатаи “Клёцки”. Даже Куно Коэн, собственно, не принадлежащий к Клёцковой Клике и враждующий с большинством ее членов, все-таки в кинтопп пришел. Готшалк Занудов тихо вознегодовал: “Опять этот мерзавец! Гротескный Коэн, видите ли…” Лизхен Лизель спросила: “Ты о ком?” Занудов сказал: “Да о горбуне-коротышке, вон он идет”. Она взглянула в ту сторону. И вздохнула: “Ах…” Роланд Руфус Мюллер, сидевший с ней рядом, доверительно зашептал ей в ухо: “Этот Коэн опасен”. Она сказала: “Не понимаю…”

Тут одна дама запела. Когда она кончила петь, Готшалк Занудов схватил барышню Лизель за руку. У других после пения тоже стало празднично на душе. Кое у кого на глазах выступили слезы.

Теперь Карл Комарус взгромоздился на стул. Одет он был во все черное, только лицо пурпурно пылало, да на руках ядовито зеленели перчатки. Зрачки его сверкали, как желтые осколки стекла. Воцарилась несказанная тишина. И он провозгласил свою религию. Сказал, что это религия возвышенно мыслящих пессимистов. У этой религии нет Бога, зато есть Папа. Папа, мол, – он сам. Далее оратор сообщил, что, следуя примеру католической церкви, просит присутствующих принять догмат Комарусовой непогрешимости. И поделился своим намерением составить в самые кратчайшие сроки Гражданско-молитвенный кодекс (ГМК), где в 2385 афоризмах изложит основополагающие принципы новой религии…

Когда собрание закончилось, присутствующие в полном составе отправились в кафе “Клёцка”.

Кафе “Клёцка”

Перевод Татьяны Баскаковой

© Татьяна Баскакова. Перевод, 2011

IЛИЗХЕН Лизель приехала из провинции в этот город, чтобы стать актрисой. Дома все ей казалось мещанским, тесным, отупляющим. Мужчины там были глупыми. Небо, поцелуи, подружки, воскресные вечера – несносными. Больше всего ей нравилось плакать. Быть актрисой в ее представлении значило: быть умной, свободной, счастливой. А в чем это должно выражаться, она не знала. И не пыталась проверить, есть ли у нее талант.

Она восторгалась кузеном Готшалком, потому что он жил в этом городе и сочинял стихи. Однажды, когда кузен написал, что по горло сыт юридической наукой и отныне будет жить в соответствии со своими склонностями, как свободный литератор, она сообщила испуганным родителям, что от их полукре-стьянской жизни ее тошнит; она, мол, станет актрисой – в подражание своему идеалу. Ее всячески пытались отговорить. Но ничего не вышло. Она настаивала все решительнее, пускала в ход угрозы. Родители, хоть и с неохотой, в конце концов уступили: съездили с ней в город, сняли ей комнатку в большом пансионе, записали ее в дешевую театральную школу. Попросили кузена Готшалка за ней присматривать.

Готшалк Занудов не забывал о кузине Лизхен. Он водил девушку в кабаре; читал ей стихи в своей богемной берлоге; приглашал и в литературное кафе “Клёцка”; часами, рука об руку, гулял с ней по ночным улицам; тискал ее; целовал. Фройляйн Лизхен была приятно одурманена новыми впечатлениями; но вскоре стала замечать, что все-таки дома представляла себе многие вещи более привлекательными, чем они оказались на самом деле. Ее раздражало, что директор театральной школы, коллеги, литераторы из кафе “Клёцка” – все мужчины, с которыми она часто встречалась, находили удовольствие в том, чтобы лапать ее, гладить ей руки, прижиматься коленями к ее коленкам, беспардонно ее разглядывать. Даже приставания Занудова ее тяготили.

Чтобы не обижать кузена и не казаться провинциалкой, она редко проявляла недовольство. Но однажды все же ударила его по лицу. Они сидели у него в комнате, он объяснял ей последние строчки своего стихотворения “Усталость”. А именно:

Перед окном встал вечер, серый тать!Пожалуй, нам пора ложиться спать…После чего сразу вознамерился расстегнуть ей блузку…

Занудова пощечина ошеломила. Он, чуть не плача, сказал Лизхен, что, как она наверно заметила, он ее любит. Больше того, он ей двоюродный брат. Она возразила: блузка-де здесь ни при чем. И, между прочим, он оторвал ей пуговицу… Он сказал, что такого больше не вынесет. Если девушка любит, она должна уступить. А теперь, мол, ему придется искать забвения у кокоток. Она не нашлась, что ответить. Он думал-стонал: “О, о…” Она печально сидела с ним рядом.

Несколько дней Занудов не показывался ей на глаза. Когда же наведался снова, был бледным, даже посеревшим. Под красными глазами, заплаканно-затененными, остались грязные разводы. Голос, однообразно-распевный, звучал манерно, меланхолично. Занудов жалостно рассказывал о своем отчаянье, распутстве, раздерганности. О том, что все радости жизни ему опостылели. Что скоро он призовет смерть. Вольностей кузен себе больше не позволял, зато часто испускал горькие вздохи. Театрально кокетничал влечением к смерти. Стал водить подругу на трупообильные трагедии и сумрачные кино драмы, на концерты классической музыки в затемненных залах.

Так прошла, может быть, неделя. Они отправились на концерт. По завершении выступления певицы, пока слушатели громко и долго аплодировали, Готшалк Занудов схватил пальчики Лизхен Лизель, покровительственно притянул ее к себе, прошептал: “Не странно ли, что пение Дамы так сильно хватает за душу!” А потом опять в просительно-плаксивом тоне заговорил о своей любви и о том, что долг женщины – отдаваться. Лизхен Лизель ответила, что такая роль ей скучна, противна. Уже стоя у подъезда, она, пожалев кузена (и еще потому, что вспомнила о своей карьере), сказала, что готова терпеть его любовь, если он не будет требовать большего. Занудов в восторге прижал ее к груди. Он еще долго стоял на тротуаре, погруженный в мечты. Пел: “О слезы. О добро. О Бог! О красота. О любовь. О любовь! О любовь…” Потом, как сумасшедший, понесся по улицам. И исчез в недрах кафе “Клёцка”.

Лизхен же сидела в своей маленькой комнатке, беспомощно улыбаясь в красноватом свете свечи. Она не понимала мужчин из большого города, они казались ей странными и опасными животными. Она чувствовала себя здесь еще более одинокой. И с тоской вспоминала безобидный родной городок: высокое небо, смешных молодых господ, теннисные турниры, даже скучные воскресные вечера… Расстегнула подвязки, положила чулки и лифчик на стул. Она была безутешна…

IIСквозь прозрачный летний вечер просвечивало кафе “Клёцка”. Упакованное в темно-синий шелк городского неба, с белой луной и россыпью мелких звезд.

В глубине кафе долго сидел, пока внезапно не умер, одиноко дымя сигаретой за крошечным столиком, на котором что-то стояло, горбатый поэт Куно Коэн. За другими столами тоже сидели люди. По проходам сновали мужчины с желтыми или красными затылками; женщины; литераторы; актеры. Повсюду тенями мелькали кельнеры.

Куно Коэн ни о чем особо не думал. Он напевал про себя: “Мир мягко расплывается в туман…”[19]. Тут-то его и поприветствовал поэт Готшалк Занудов – юрист, с большими усилиями проваливавшийся сквозь все экзамены, которым себя подвергал. С ним пришла красивая барышня. Оба подсели к Коэну. Занудов и Коэн были сотрудниками ежемесячного журнала “Дятел”, собственноручно выпекаемого энтузиастом Карлом Комарусом ради повышения общественной безнравственности. Занудов стал рассказывать Коэну, что Дятел-Комарус вскоре учредит новую безбожную религию на неоюридической основе и, чтобы оформить это организационно, приглашает всех на учредительное собрание в ближайший кинтопп. Коэн слушал, с сомнением покачивая головой. Красивая барышня кушала пирожное. Наконец Коэн печально сказал:

– Комарус – великий и трогательный человек. Но верующими нас уже не сделает даже новый Христос. Мы с каждым днем все глубже умираем в бесплодную вечную смерть. Мы безнадежно разрушены. Наша жизнь так и останется бессмысленной театральной игрой.

Барышня с радостно-ясным лицом, оторвавшись от пирожного, непонимающе глянула на него через стол краснокоричневыми глазами. Занудов погрузился в какие-то мрачные мысли. Барышня сказала, что и у нее вся жизнь – сплошной спектакль. Но ей он не кажется совсем уж бессмысленным. В той театральной школе, где она сейчас готовится к будущей сценической карьере, надеясь стать примой, добиваются очень неплохих результатов. Господин Коэн может как-нибудь туда заглянуть, чтобы лично в этом убедиться.

Куно Коэн по-доброму наблюдал за барышней. И думал: “Какая глупенькая малышка…” Но из кафе он скоро ушел.