Полная версия

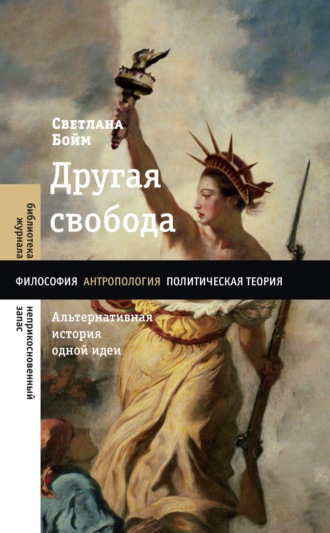

Другая свобода. Альтернативная история одной идеи

Эксперимент, который Варбург ставит в собственной жизни и в своих размышлениях, связан с ритуалом змеиного танца – и получает продолжение в рассуждениях об архитектуре свободы в межкультурном контексте. В период личностного кризиса Варбург рефлексирует на тему собственной духовной и интеллектуальной биографии – на перекрестке между Востоком и Западом:

Когда я оглядываюсь назад на свой жизненный путь, мне кажется, что мое призвание заключалось в том, чтобы служить культурному водоразделу [Wetterscheide] сейсмографом душ. Оказавшись, с самого своего появления на свет, посредине между Востоком и Западом, будучи движимым силой избирательного сродства с Италией, где в пятнадцатом столетии соединение языческой древности и христианского Возрождения обернулось возникновением принципиально новой культурной личности, я был просто обязан совершить путешествие в Америку, под властью внеличностных причин, с тем чтобы познать там жизнь в ее полюсном напряжении между языческими, инстинктивными силами природы и организованным интеллектом[189].

«Сейсмограф душ» – это творческий инструмент альтернативной техники. Пространство Варбурга – это «средина» и «водораздел», но не линия, а скорее зигзаг и интерактивная граница. Варбург не идентифицирует себя с группой «других», а скорее видит себя в роли двойственного чужака в доминирующей культуре, а также в немецко-еврейской общине; будучи остраненным от нее, но вместе с тем оставаясь интегрированным в свою собственную религиозную и культурную традицию, он так и не был до конца принят представителями немецкой академической среды.

В 1923 году Варбург боролся с психическим заболеванием, пребывая в психиатрической лечебнице в Кройцлингене под надзором психиатра-экзистенциалиста доктора Людвига Бинсвангера[190]. В тот период Бинсвангер как раз находился в поиске комплексного понимания человеческой субъективности – за пределами биологически заданных инстинктов – и изучал разнообразные феноменологические и художественные подходы к «самореализации»[191]. Он предложил своему пациенту Варбургу заключить с ним любопытный контракт, пообещав выписать его из больницы, если тот составит и прочтет научную лекцию – на тему по своему выбору. Варбург решил поразмышлять о змеиных ритуалах коренных американских индейцев из региона Пуэбло и об их обряде «освобождения от кровавого жертвоприношения», который устанавливает неожиданные связи «между Афинами и Ораиби»[192], а также между «примитивными народами» и эпохой модерна. Он обратился к воспоминаниям о своем путешествии в места обитания коренных американцев на юго-западе, совершенном почти тридцать лет назад, когда ему довелось перенести дионисийские μανία и прометеевскую τέχνη в абсолютно иные координаты пространства и времени – в поисках личного, а также «внеличностного» катарсиса на нейтральной территории между разными культурами[193]. Как мы увидим, в его анализе μανία и τέχνη уже не являются трагически несоизмеримыми, а скорее со-присутствуют и синхронизируются в этом специфическом промежуточном пространстве, созданном посредством публичного представления.

Центральное место в исследовании Варбурга занимает символическое изображение змеи – в рисунках, архитектуре и ритуалах. Если другие писатели и антропологи эпохи модерна стремились сосредоточить свое внимание на более жестокой культуре ацтеков, которые практиковали кровавые жертвоприношения, то Варбург был очарован переходом коренных народов к языку посредничества и символизации, который являет собой альтернативу насилию. Лекция сопровождалась несколькими синхронными путешествиями – вовнутрь и вовне – сквозь время и пространство, посредством языка и образов, движения и эмоций, расчерчивая новую змеиную архитектонику посредничества между различными мультикультурными демонами. Варбург разработал собственную версию пылкого или даже «пафо-» мышления, восходящего к античной Греции и согласующегося с иконологией пафоса, – т. е. динамической кристаллизации эмоций и ритуалов. Чтение лекции стало для Варбурга своеобразным избавлением от психических страданий и открытием пути к широкому пересмотру связей между Востоком и Западом. Однако освобождение в этом случае – не экстаз отождествления и не изгнание, а признание «одухотворяющего дистанцирования»[194] и пространства рефлексии (Denkraum[195]), в котором может возникнуть своеобразная версия свободы. В своем дневнике того периода Варбург использует слово «катарсис», но о каком именно катарсисе он говорит – об изгнании δαίμων или о танце с ними в организованной творческой композиции? Геометрическая фигура, соответствующая этому гомеопатическому мимесису, – зигзаг; образ действия – языческий змеиный танец, воплощение в архитектуре – ступенчатая крыша-лестница дома-мира. Но чтобы продемонстрировать все это, я расскажу историю Варбурга с самого начала.

В 1895 году молодой Аби Варбург покинул Флоренцию, чтобы посетить семейную свадьбу в Нью-Йорке[196]. Разочарованный «позолоченной модерновостью», которую он там обнаружил, Варбург отправился на юго-запад США, минуя утесы Меса-Верде, которые он назвал «Американскими Помпеями». Затем в 1896 году он продолжил свое путешествие в Нью-Мексико и Аризону, где посетил племена пуэбло в Сан-Хуане, Лагуне, Акоме и Удефонсо, встретился со старейшинами племени, посмотрел на их ритуальные танцы и поработал со школьниками хопи. Затем он провел творческие эксперименты с детьми, попросив детей хопи нарисовать иллюстрации для своего рассказа и пояснить их. Ему было интересно увидеть, как дети изобразят грозу и молнию и будут ли они использовать традиционные для хопи змеиные символы, обозначавшие божество погоды – в виде зигзагов и стрел – или же они изобразят натуралистические по виду образы. К его удивлению, под влиянием американского общественного образования, двенадцать из четырнадцати детей, принявших участие в эксперименте с рисунками, изобразили молнию «реалистично», в то время как лишь двое нарисовали змеиные знаки. Более того, наблюдая за ритуальными танцами, Варбург пришел к выводу, что культура коренных американцев из региона Пуэбло демонстрирует «развитие от инстинктивно-магического сближения к одухотворяющему дистанцированию»[197].

Синхронизация мифологического и логического аспектов позволяет создать символическое промежуточное пространство и исследовать «иконологию интервала» – одно из наиболее интересных научных открытий Варбурга. Некоторые из зарубежных этнографов предпринимали ностальгические попытки реконструировать традиции коренного населения, Варбург же не стремился сберечь чистоту обычаев американских аборигенов, скорее он подтвердил их гибридную (или, по его словам, «шизоидную») природу. По его мнению, необходимо сохранить не только «мифологическую душу» коренных американцев, но и их особый способ организации хаоса в мире природы посредством «одухотворяющего дистанцирования» от жестокости, которое открывает альтернативный путь к достижению человеческого достоинства. В ритуалах индейцев народностей хопи и вальпи Варбург усматривает элементы греческой трагедии. Их общим топосом является тема избавления, с той разницей, что ритуалы коренных американцев соответствуют символическим сюжетам, а не сюжетным перипетиям. Путь в направлении достоинства приводит их не к формированию политических институтов, в западном смысле слова, а к установлению избирательного сродства между человеческим, животным и божественным началами посредством символических практик и создания общего пространства.

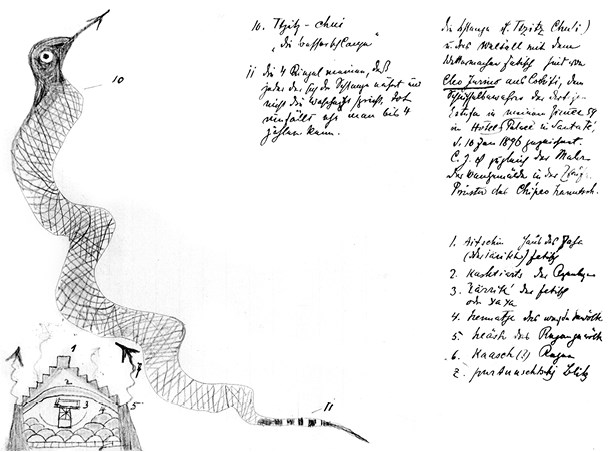

Рис. 5. Рисунок Клео Юрино, изображающий змея и «дом-мир» индейцев пуэбло с примечаниями Аби Варбурга. Фото: The Warburg Institute

В основе мировоззрения коренных американцев племен хопи и вальпи лежит архитектоника «дома-мира», которая одновременно является космологической концепцией и прагматической основой архитектуры их жилищ. Варбург отмечал, что ступенчатая крыша и диагональные (а не перпендикулярные) лестницы домов хопи, которые можно обнаружить как в гражданской архитектуре хопи, так и в их сакральных и ритуальных рисунках, все еще напоминают об источнике происхождения этих сооружений – деревьях, кроме того – и те и другие вторят зигзагообразному принципу передвижения змеи.

Дом-мир – менее пессимистическая альтернатива Вавилонской башне. Это не руина, а скорее фрагмент – пространство надежды и чуда. Дом-мир выглядит как перевернутый амфитеатр, из которого человеку открывается доступ к созерцанию космоса. Диагональные лестницы вторят линии движения змеи – зигзагу: это ни строго вертикальное, ни горизонтальное движение, предполагающее посредничество и открытость взамен тотальной трансцендентности. Если легенда о Вавилонской башне гласит о притязании на связь с Богом и последующем крахе всеобщего языка, то дом-мир с его зигзагообразными формами открывается в пространство иероглифического посредничества между словом и изображением. Оно не строится ни на противостоянии между ними, ни на запрете каких-либо изображений; различные способы репрезентации пребывают в данном случае не в агонистических, а скорее в сочувственных взаимоотношениях.

Собственные фотоснимки Варбурга, посвященные архитектуре дома-мира, весьма примечательны тем, что они отличаются от принятых в этнографии стандартов фотофиксации – прежде всего своими странными, нецентрированными композициями и обилием теней (рис. 6–7). Они напоминают работы фотографов начала XX столетия, в особенности Жака Анри Лартига и Эжена Атже[198]; на них схвачены образы движения и быстротечности времени, они отмечены модернистской чувственностью. Мы смотрим на одну из фотокарточек и узнаем образ дома-мира в простейшей хижине, сконструированной из деревьев, расположенной на заднем плане снимка; на переднем плане от фотографа убегает собака – так, будто она стремится укрыться в прохладе длинных предвечерних теней. Три сделанных Варбургом фотоснимка навязчиво не дают нам покоя обилием пустых пространств, которые зачастую располагаются на переднем плане изображения: покрытый трещинами темный фон стены храма, который зрительно разделяет зигзагообразную роспись дома-мира и лица женщин-хопи, игра теней под сенью святилища. Здесь они не маркируют меланхолию, но становятся пространством рефлексии, в котором признаются достоинства и различия, а также частью общего пространства модерна, – что и фиксируют сами фотографические карточки. Варбург добавляет собственные образы к снимкам коренных американцев, становясь соавтором их репрезентации дома-мира.

Рис. 6. Акома. Ступенчатая кровля-лестница, служащая украшением стены храма. Фотография Аби Варбурга. Фото: The Warburg Institute

Рис. 7. Ступенчатый орнамент, вырезанный из дерева. Фотография Аби Варбурга. Фото: The Warburg Institute

И все же Варбург предостерегает нас от того, чтобы рассматривать дом-мир как место спокойной космологии: ведь реальным хозяином дома-мира остается самое двойственное из существ – змей. Змей становится культурным посредником. Для Варбурга ритуал змеиного танца едва ли является примером примитивной дикости, уникальной для культуры Пуэбло. Он отмечает, что 2 тысячи лет назад «в самой колыбели нашей собственной европейской культуры, в Греции, культовые привычки были в ходу», а в оргиастическом культе Диониса Менады танцевали со змеями. Танец менад достигал своей кульминации в акте кровавого жертвоприношения, совершаемого в состоянии аффектации, в то время как в танцах моки жертва становится ритуальным посредником. Таким образом, благодаря змеиному танцу Варбург выходит за пределы ницшеанской оппозиции Диониса/Аполлона или даже орфийских мистерий, находясь в поиске пространства посредничества – общего места. В этом пространстве Прометей Гете и Дионис Ницше могут обитать по соседству с нимфами из эпохи Возрождения и мифологическим персонажем коренных американцев Ти-Йо, формируя хитросплетение топографии мировой культуры. Именно Ти-Йо в сопровождении своей проводницы, женщины-паучихи (анималистическая версия дантовской Беатриче, если продолжать сравнение в духе Варбурга), отправляется в подземное путешествие, чтобы открыть там источник воды. Он возвращается из подземного мира с двумя девами-змеями, которые несут ему змеиных детенышей и заставляют племена сменить место своего обитания и покинуть свои территории оседлости. «В этом ритуале змеиного танца змея не приносится в жертву, а скорее посредством посвящения и суггестивной мимикрии танца превращается в посланника и отправителя, так, возвращаясь к душам умерших, она способна, обратившись в молнию, вызывать с небес грозу»[199].

Какова же логика ритуала змеиного танца? Для Варбурга «танец в маске животного ‹…› [– это] предвосхищение»[200]. «Предвосхищение» здесь – это «как бы», относящееся к «логике сочувствия» иного рода: к своего рода синхронизации, которая не стремится отбрасывать противоречия, как это происходит в западной системе логики. Не так важно, что именно означает змея, как важно то, что она обретается здесь – вместе с танцующим, и, говоря словами Уильяма Батлера Йейтса, не различить – «где танец, где плясунья»[201]. В данном случае причинность и мимикрия обитают в общем пространстве танца, позволяя ему выполнять функцию избавления.

Змей – фигура, характеризующаяся множеством противоречий, внутренних и внешних δαίμων: он – хозяин дома-мира и ритуальное божество-посланник, которое переходит границы и сбрасывает кожу. Он движется между небом и землей, между Востоком и Западом, между иероглифом и танцем.

Образ змея можно обнаружить в подавляющем большинстве древних культур – в диапазоне от Древнего Вавилона до греческой Античности, иудаизма и христианства. Змей воплощает противоборствующие силы – как в античном язычестве, так и в иудаизме. В греческой мифологии для менад и змей, жертвой кары которых стал Λᾱοκόων, символическим искуплением служат змеи, благодаря которым научился врачевать Ἀσκληπιός и о которых перед смертью вспоминал Сократ. В Ветхом Завете Моисей повелел народу Израиля в пустыне исцеляться от укусов змей, выставив штандарт в виде медного змия – для поклонения. Поскольку это деяние оказалось в должной мере неопределенным, что способствовало появлению множества толкований, змей представляет собой важнейший образ, оставшийся от культуры древних евреев, у которых было запрещено поклоняться изображениям и идолам. Наконец, в современной философии Жак Деррида кружился в собственном деконструктивистском змеином танце, в своей интерпретации сочетая стихи и философские тексты – Платона и Стефана Малларме. Сакральное пространство змеиного танца не разрушается в момент приобщения к нему внешнего зрителя; скорее оно воплощается в виде апории различий – «фармакона», являющегося одновременно и отравой и лекарством – как укус змеи[202]. В трактовке Платона понятие «фармакон» восходит к самому искусству письма, которое одновременно и разрушает и сохраняет культурную память[203]. Поэтому если бы нам пришлось выбирать среди обитателей животного царства существо, олицетворяющее свободу, то им оказалась бы кружащаяся в зигзагообразном танце, лишь частично прирученная гремучая змея[204].

Когда дело касается амбивалентности змея, то среди мировых религий максимальная степень немилосердности по отношению к этому существу обнаруживается в христианстве. В христианской традиции змей оказался неразрывно связанным с фигурой дьявола-искусителя, ответственного за изгнание из Рая. Змей искушает невинных людей на совершение первородного греха. (Разумеется, если мы не будем придерживаться предубежденных воззрений на феномен «Дерева познания добра и зла», то сможем воспринимать змея и как воспитателя первой пары, а не только как искусителя[205], но подобное толкование уже не будет каноническим.) В своем межкультурном исследовании змеиной темы Варбург описал доминирующее христианское обращение со змеем, которое отрицает амбивалентность, предлагая вместо этого неканоническое модернистское толкование, сочувственно объединяющее эллинистическое и ренессансное язычество с Хаскалой, гуманистической традицией иудаизма, и путевыми заметками о ритуалах коренных американцев на рубеже XIX и XX столетий.

В данном случае модерн стоит отличать от банальной «модернизации»; это критика модернизации, но не с антимодернистских позиций, а с определенной модернистской гуманистической точки зрения, которая допускает синхронность, посредничество и совместное существование различных темпоральных и символических систем. К тому же зигзаг – это геометрическая фигура, хорошо известная в мире модернистского искусства и литературы, – форма удара кисти Винсента Ван Гога, ход шахматной фигуры коня у Виктора Шкловского, воплощающей его приверженность третьему пути – тернистым извилистым тропкам неразрешенных парадоксов. В альтернативной генеалогии Варбурга пространство ненасильственного ритуала – это «пространство поклонения, которое развивается в пространство рефлексии». Варбург делает «одухотворяющее дистанцирование» хопи центральным аспектом своей концепции – Denkraum эпохи модерна, – пространства рефлексии, пространства достоинства, – своеобразный очерченный вокруг личности круг, который предоставляет свободу выносить суждения и действовать. Синхронность «фантастической магии» и «трезвой целеустремленности» проявляется как симптом расщепления; для коренных американцев это не шизоидность, а скорее освободительный опыт безграничной коммуникации между человеком и окружающей средой[206]. Таким образом, линия зигзага разграничивает агностическое пространство, в котором может возникнуть свобода. В какой-то момент в своих дневниковых заметках к лекции Варбург пишет о «художественных» практиках коренных американцев, но затем стирает слово «художественный», ловя себя на использовании анахронизма. Именно модернистское искусство, а не логика модерна или технология, быть может, – единственное в своем роде пространство, где эта амбивалентная связь между синхронностью и сочувствием поэтически сохраняется. Фактически, наличная связь с выжившими языческими культурами дает Варбургу понимание европейского модерна, а также интересный метод самописи, который мы наблюдаем на его фотографиях коренных американцев и в его автобиографических схемах миграций семей с Ближнего Востока в Испанию, Германию и Турцию, а также схемах его собственных путешествий в Нью-Мексико, напоминающих детские рисунки хопи[207]. Автобиографические схемы Варбурга, полные зигзагов и пересечений границ, предлагают еще одно сопоставление культурных различий и дискурсов о свободе и освобождении. Освобождение для него – это не освобождение от цивилизации и сопутствующих ей разнообразных тревог[208], но освобождение для обращения к другому виду толкования потенциальных цивилизационных возможностей. Варбург не превозносит чистоту или жестокость примитивных народов, потому как не считает себя абсолютно «другим» по отношению к ним, и он разделяет их желание организовать (но не подчинить) хаос эмоций. Будь то: противостояние Ницше и Канта, борьба рационального против иррационального, конфликт между цивилизационными запретами и освобождением инстинктов, – ничто из перечисленного не нанесено на интеллектуальную карту Варбурга. На практике же он находит «иррациональное» в самой европейской культуре – в своем автобиографическом описании немецкого антисемитизма и возвращении дионисийских μανία в облачении театрализованного авторитаризма Бенито Муссолини, а позднее – Адольфа Гитлера. Историк Майкл Стейнберг описывает воспоминания Варбурга о митинге Муссолини как о поразительном «неоязычестве Рима»[209]. Подобное возрождение массового ритуала стало для Варбурга опасной ностальгической выдумкой традиции, обреченной на возрождение страстей по мировому господству, обряженных в одеяния Диониса-Рекса. Но отнюдь не на обнадеживающей ноте завершается лекция Варбурга. Он оставляет нас наедине с пугающим пророческим образом американского Прометея, который огульно поставил свою τέχνη на службу технологическому прогрессу. «Одухотворяющему дистанцированию» и пространству рефлексии угрожают как жестокая μανία Диониса, так и новая фаустово-прометеевская технология:

Сегодня американец больше не опасается гремучей змеи. Он убивает ее в любом случае, он ей больше не поклоняется. Молния, заключенная в провод, – покоренное электричество – породило культуру, в которой нет места язычеству. Что же пришло на его место? Силы природы больше не рассматриваются в их биоморфном обличье, но видятся скорее бесконечными волнами, послушными одному лишь человеческому прикосновению. Этими волнами культура эпохи машин разрушает то, чего с таким трудом достигали естественные науки, ведущие свое происхождение от мифов: пространство поклонения, которое в свою очередь развилось в пространство, необходимое для рефлексии. Прометей и Икар эпохи модерна, – Франклин и братья Райт – это те зловещие разрушители ощущения дистанции, которые угрожают ввергнуть планету обратно в хаос[210].

В своем драматическом взгляде на американский технологический прогресс Варбург создает собственную версию иероглифов Пуэбло. В электрических волнах он видит альтернативу линии зигзага. Зигзаг являлся медиатором между человеческим и божественным; волна – это созданная человеком репрезентация физического явления. Если народ региона Пуэбло в повествовании Варбурга предстает «шизоидным», то сторонники прогресса и счастливые модернизаторы – это практически варвары. Электричество, как и змеиный яд, можно рассматривать как «отраву и лекарство» модернизации. Практически в то же самое время, когда Варбург осуждал разрушительное всемогущество электроэнергии, Владимир Ленин прославлял электрификацию как оружие Всемирного Коммунистического интернационала, который непрерывно стремился к новейшим достижениям в области технологий – от радио до электрификации, покорения космоса, а позднее – гонки ядерных вооружений. Писателям полагалось стать «инженерами человеческих душ»[211] на службе у страны в эпоху ее индустриализации. Варбург был крайне пессимистично настроен по отношению к техноутопии подобного рода. Электрифицированный или цифровизированный «дом-мир», по его мнению, едва ли сможет обеспечить налаженную космическую коммуникацию между культурами. И все же мы помним, что изначально он идентифицировал себя – если не как инженера, то как «сейсмограф» души, – вовсе не стремясь уйти в сторону от технологий эпохи модерна. В конечном счете версия модернистской сейсмографии Варбурга оказалась его атласом памяти, который сохранил реликтовую карту аффектов эпохи модерна.

Варбург разработал свою версию пылкого мышления, став одним из первопроходцев в области исследования «формулы пафоса»[212] на материале греческой Античности и европейской эпохи Возрождения, а также иных культур, не относящихся к западной традиции[213]. Исследуя змей и менад, нимф и меланхоличных ученых, Варбург разработал собственную концепцию «фоссилизации»[214] аффекта – передачи эмоций и пафоса через культурную память. Скульптурные складки в одеянии американской статуи Свободы в процессе вечной метаморфозы сохраняют пафос античных языческих нимф и богинь. Для Варбурга «формула пафоса» являлась особым способом сохранения амбивалентности и пространства интервала, что позволяло разглядеть форму в бесформенности и узреть патетическое начало в эстетическом.

Фрейд полагал, что причиной невроза является неспособность выносить состояние двойственности. Для Варбурга, как и ранее для Сократа, танцы с его собственными δαίμων были дорогой в направлении самоосвобождения – путем к признанию опасного внутреннего плюрализма и терпимости к плюрализму культурному. Самоосвобождение было необходимым первым шагом к бытию в свободе, которое может иметь место в агностическом и асимптотическом пространстве жизненного приключения[215]. Тот самый катарсис, которого Варбург добивался, готовясь к прочтению своей лекции, стал κάθαρσις-σύστασης, который дал представление о шизоидной компоненте человеческого начала посредством искусства композиции и творческой организации хаоса.

Кафка, или Почва истины

В качестве ответа на многочисленные оптимистические и утопические версии сюжета о Прометее, в котором предвидение Прометея становится эквивалентом прогресса, XX век преподнес притчи, поставившие под сомнение саму необходимость поддержания этой памяти о Прометее. В притче Кафки Прометея нет вовсе – ни прикованного или раскованного, но есть Прометей позабытый.

Прометей

О Прометее идет речь в четырех сказаниях:

Согласно первому, за то, что он предал богов людям, его приковали на Кавказе, и боги наслали на него орлов, чтобы те глодали его не прекращавшую расти печень.