Полная версия

Без семьи

Тогда Виталис достал перочинный нож и вырезал из доски небольшую тонкую пластинку. Затем, обстругав пластинку с обеих сторон, он разрезал её на маленькие четырехугольники. Получилось двенадцать одинаковых плоских кусочков.

Я очень внимательно следил за ним, но, сознаюсь, не мог понять, как он сделает книгу из этих маленьких кусочков дерева. Несмотря на моё невежество, я всё же знал, что книга состоит из какого-то количества листов бумаги, на которых напечатаны чёрные знаки. А где же листы? Где эти чёрные знаки?

– На каждой стороне этих деревянных кусочков я вырежу завтра одну из букв алфавита, – сказал Виталис. – Таким образом ты научишься различать буквы. А когда будешь безошибочно узнавать их, ты сможешь составлять слова. Научившись составлять слова, ты сумеешь читать и книги.

Мои карманы были полны теперь маленькими деревянными кусочками, и скоро я знал все буквы алфавита. Но научиться читать было не так просто, и я не раз пожалел о том, что захотел учиться.

Прошло немало времени, прежде чем я смог читать по книге.

– Теперь ты умеешь читать, – сказал Виталис. – А хочешь научиться играть по нотам?

– Если я буду знать ноты, то смогу петь, как вы?

Виталис иногда пел. Он и не предполагал, что я с огромным наслаждением слушаю его пение.

– Ты хочешь петь так, как я?

– Конечно, не так: я прекрасно знаю, что это невозможно. Но я хочу научиться петь.

– Тебе нравится моё пение?

– Очень. Соловей поёт чудесно, но, по-моему, вы поёте лучше. Слушая вас, я могу плакать, смеяться. А когда вы поёте что-нибудь грустное или нежное, я вспоминаю свою дорогую матушку и вижу её в нашем домике, хотя и не понимаю слов, потому что вы поёте по-итальянски.

Я посмотрел на него и увидел, что глаза его полны слёз. Тогда я спросил, не огорчили ли его мои слова.

– Нет, дорогой, – ответил он растроганным голосом, – ты не огорчаешь меня. Напротив, ты напоминаешь мне о моей юности, о прошедшем хорошем времени. Будь спокоен, я научу тебя петь, а так как у тебя доброе сердце, ты тоже будешь заставлять людей плакать и радоваться, вот увидишь…

Он внезапно остановился, и я понял, что он не хочет больше говорить на эту тему. Почему? На этот вопрос я не мог найти ответа. Много позднее я узнал о причинах, заставлявших его молчать.

На следующий день Виталис сделал мне ноты так же, как он сделал азбуку, то есть вырезал их на маленьких деревянных квадратиках.

Разлиновав каждый квадратик на пять параллельных линеек, он вырезал на одной стороне скрипичный ключ, а на другой басовый.

Когда всё было готово, начались уроки, и я должен сознаться, что они оказались ещё труднее, чем уроки грамоты. Не раз Виталис, всегда такой терпеливый с животными, приходил от меня в отчаяние.

– С животными я сдерживаюсь, потому что знаю, что это только животные, но ты способен уморить меня! – И, подняв руки к небу, он затем с силой хлопал себя по ляжкам.

Душка, любивший передразнивать всё, что ему казалось забавным, перенял этот жест, а так как он почти всегда присутствовал на моих уроках, то стоило мне запнуться, как он немедленно поднимал руки к небу и хлопал себя по ляжкам, подражая Виталису.

– Даже Душка смеётся над тобой! – восклицал Виталис.

Если бы я посмел, я бы возразил ему, что Душка смеётся не только над учеником, но и над учителем. К счастью, какое-то смутное опасение и уважение к учителю удерживали меня от подобного замечания.

Наконец первые трудности были преодолены, и я смог пропеть сольфеджио[7], написанное Виталисом на листке бумаги.

В этот день он не хлопал себя руками по ляжкам, но, ласково потрепав меня по щеке, объявил, что если я буду так стараться и дальше, то сделаюсь хорошим певцом.

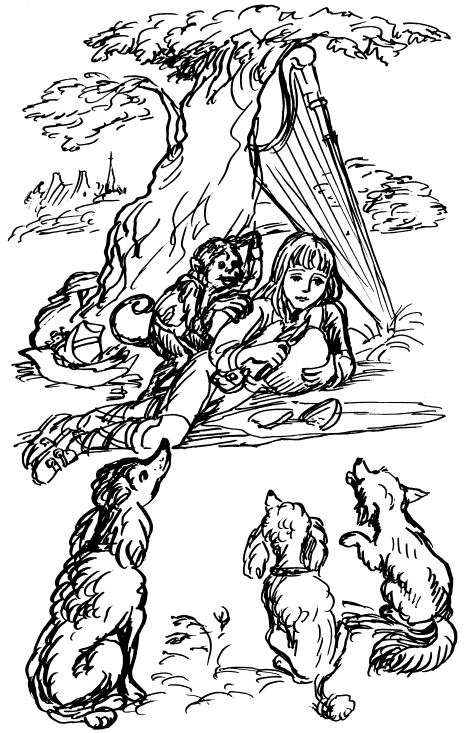

Понятно, что наши уроки продолжались не один день. В течение многих недель и даже месяцев мои карманы были набиты маленькими деревянными квадратиками. К тому же Виталис мог заниматься со мной только в часы досуга. Много времени уходило на переходы; они были длиннее или короче в зависимости от того, как далеко отстояли друг от друга деревни. Нам нужно было давать представления там, где мы рассчитывали на хороший сбор; репетировать роли с собаками и Душкой; готовить себе еду, и только после всех этих дел можно было думать о чтении или музыке. Чаще всего наши занятия происходили во время привала, у подножия дерева или на куче камней. Обычно я раскладывал свои кусочки дерева прямо на траве или на дороге.

И всё же я многому научился. Кроме того, я привык делать большие переходы, что было для меня не менее полезно, чем уроки Виталиса. Пока я жил у матушки Барберен, я был довольно слабым ребёнком. Но от бродячей жизни и постоянного пребывания на воздухе мои руки и ноги окрепли, лёгкие развились, кожа огрубела, и я легко переносил холод и жару, солнце и дождь, лишения и усталость. Такая закалка помогла мне противостоять жестоким ударам судьбы, которые неоднократно обрушивались на меня в продолжение всей моей юности.

Глава VIII

Суд

Однажды вечером мы пришли в город, расположенный на берегу реки. Его дома, большей частью довольно некрасивые, были выстроены из красного кирпича, а улицы вымощены маленькими острыми булыжниками, малоприятными для ног усталых путешественников. Виталис сказал мне, что город этот называется Тулуза и что проживём мы здесь долго.

Как обычно, мы прежде всего позаботились о том, чтобы найти подходящие места для наших представлений. Их оказалось достаточно, в особенности в той части города, которая находится по соседству с ботаническим садом. Там есть красивая лужайка, окружённая большими деревьями, и на эту лужайку выходит много бульваров. На одном из таких бульваров мы и расположились. Первое же представление собрало много зрителей.

К несчастью, стоявший на посту полицейский с явным неудовольствием встретил наше появление. Оттого ли, что он не любил собак, оттого ли, что мы нарушали порядок на его участке, но он приказал нам немедленно уйти отсюда.

Было бы, конечно, гораздо благоразумнее не связываться с полицейским и уступить ему. Однако Виталис, несмотря на своё скромное положение, был очень горд. Кроме того, он считал, что в его поступках нет ничего противозаконного, и потому отказался повиноваться полицейскому.

Когда Виталис хотел сдержать свой гнев, он обращался с людьми с преувеличенной вежливостью.

– Может ли глубокоуважаемый представитель власти указать мне правило, запрещающее таким жалким комедиантам, как мы, заниматься своим ремеслом в общественном месте? – спросил Виталис, с низким поклоном снимая шляпу.

Полицейский ответил, что Виталис обязан его слушаться, а не рассуждать.

– Безусловно. И я обещаю подчиниться вашему приказанию немедленно, как только вы укажете, на основании каких постановлений вы их даёте.

В тот день полицейский повернулся и ушёл, а Виталис, со шляпой в руках, смиренно согнувшись, проводил его преувеличенно почтительным взглядом.

Но на следующий день полицейский снова подошёл к нам, перескочил через верёвки и накинулся на нас как раз в середине представления.

– Извольте надеть намордники на собак! – грубо крикнул он Виталису.

– Надеть намордники на моих собак?

– Существует такое постановление полиции, и вы обязаны его знать.

Мы только что начали пьесу, которая называлась «Больной принимает слабительное». Так как мы впервые исполняли эту пьесу в Тулузе, то зрители смотрели её с большим интересом.

Вмешательство полицейского вызвало недовольные восклицания:

– Не перебивайте! Дайте окончить представление!

Виталис жестом попросил всех замолчать.

Сняв свою фетровую шляпу и поклонившись так низко, что перья её коснулись земли, он подошёл к полицейскому:

– Я не ослышался? Почтеннейший представитель власти действительно приказал надеть намордники на моих артистов?

– Да, наденьте намордники на собак, и как можно скорее.

– Надеть намордники на Капи, Зербино и Дольче! – воскликнул Виталис, больше обращаясь к публике, чем к полицейскому. – Но что думает ваша милость! Как может всемирно известный врач Капи лечить больного, если на нём будет намордник? Позвольте обратить ваше внимание, синьор, что больной принимает лекарство через рот. Иного способа доктор Капи никогда не решился бы применить перед такой изысканной публикой.

При этих словах раздался взрыв сильнейшего хохота.

Было ясно, что зрители одобряли поведение Виталиса.

Смеялись над полицейским, в особенности потешались над Душкой, который гримасничал за спиной у «представителя власти», скрестив, как тот, руки, упершись кулаком в бок и откидывая назад голову с выражением и жестами поистине уморительными.

Раздосадованный речью Виталиса и смехом зрителей, полицейский резко обернулся. Тут он увидел обезьяну, которая явно его передразнивала. Несколько секунд человек и животное смотрели в упор друг на друга, словно выжидая, кто из них первым опустит глаза. Новый взрыв смеха прекратил эту сцену.

– Если завтра ваши собаки не будут в намордниках, – закричал полицейский, угрожая нам кулаком, – я подам на вас в суд!

– До завтра, синьор, – сказал Виталис. – До завтра.

Я думал, что Виталис купит намордники для собак, но он этого не сделал и вечером ничего не говорил о своём столкновении с полицейским.

Тогда я сам решился напомнить ему об этом:

– Чтобы Капи не скинул завтра во время представления намордник, надо приучить его к нему заранее.

– Неужели ты думаешь, что я надену на Капи железный намордник?

– Но ведь полицейский не отстанет от нас.

– Не беспокойся. Я устрою так, что полицейский ничего не сможет нам сделать и в то же время мои питомцы не пострадают. К тому же пускай публика немного потешится. Благодаря полицейскому у нас будет хорошая выручка. Он, сам того не зная, тоже будет участвовать в пьесе и сыграет комическую роль, которую я для него приготовил. Это внесёт некоторое разнообразие в наш репертуар. Ты отправишься завтра на площадку один и возьмёшь с собой Душку. Протянешь верёвки и сыграешь несколько песенок, а когда соберётся достаточно народу и придёт полицейский, появлюсь я с собаками. Тут-то и начнётся потеха.

Я был на этот счёт другого мнения. Мне совсем не хотелось идти без хозяина и одному готовиться к нашему представлению. Но, зная характер синьора Виталиса, я понимал, что возражать бесполезно. Он ни за что не откажется от своего намерения разыграть задуманную им сценку.

На следующее утро я отправился на наше обычное место один и быстро протянул верёвки. Едва я сыграл несколько тактов, как со всех сторон сбежались зрители и стали плотной стеной вокруг отгороженного мной пространства.

В последнее время Виталис стал учить меня играть на арфе, и я уже недурно исполнял несколько вещиц. Одну неаполитанскую песенку я пел, аккомпанируя себе на арфе, и она всегда нравилась слушателям.

Я уже чувствовал себя настоящим артистом и нередко приписывал успех нашей труппы своему таланту. Но сегодня я прекрасно понимал, что люди собрались совсем не для того, чтобы слушать моё пение. Присутствовавшие накануне при столкновении с полицейским явились снова и привели с собой своих друзей. В Тулузе не очень-то любят полицию, и всех разбирало любопытство узнать, как старый итальянец выпутается из вчерашней истории. Хотя Виталис сказал только: «До завтра, синьор», – все отлично поняли, что предстоящее представление будет интересным зрелищем, где можно будет посмеяться над придирчивым и злым полицейским. Многие зрители, увидев меня с Душкой, были заметно разочарованы и без конца спрашивали меня: «Придёт ли старый итальянец?»

– Он скоро будет, – отвечал я и продолжал петь дальше.

Но первым явился не хозяин, а полицейский. Душка тотчас же заметил его. Тогда, подражая полицейскому, он, упершись рукой в бок и откинув назад голову, стал прогуливаться взад и вперёд с надменным видом и уморительной осанкой.

Зрители разразились смехом и аплодисментами. Полицейский растерялся и бросил на меня яростный взгляд. Разумеется, это удвоило восторг присутствовавших.

Я был сильно обеспокоен. Чем всё это кончится? Что ответить полицейскому, если он обратится ко мне?

Полицейский, по-видимому, был страшно разозлён. Он расхаживал вдоль верёвок и так свирепо поглядывал на меня, что я стал опасаться дурной развязки. Душка, не понимавший серьёзности нашего положения, потешался над полицейским. Он тоже прогуливался вдоль верёвок, но с внутренней стороны отгороженного пространства, и так забавно передразнивал полицейского, что смех зрителей не прекращался.

Не желая выводить полицейского из себя, я позвал Душку. Но тот не послушался и бросился от меня прочь, а когда я захотел его схватить, вырвался из моих рук.

Не знаю, как это получилось, но, очевидно, полицейский, ослеплённый гневом, вообразил, что я подстрекаю обезьяну, и быстро перескочил через верёвку. В два прыжка он очутился возле меня и пощёчиной сшиб меня с ног.

Когда я поднялся, Виталис, который вырос точно из-под земли, стоял между нами и держал полицейского за руку.

– Как вы смеете бить ребёнка! – воскликнул он. – Это низость!

Полицейский хотел освободиться, но Виталис крепко держал его за руку. В продолжение нескольких секунд оба в упор смотрели друг на друга. Полицейский был вне себя от бешенства. Виталис был прекрасен. Он высоко поднял свою красивую седую голову; лицо его выражало возмущение и пылало гневом.

Мне казалось, что от одного его вида полицейский должен провалиться сквозь землю, но ничего подобного не случилось: резким движением он вырвал свою руку, схватил Виталиса за шиворот и грубо толкнул его.

Возмущённый Виталис выпрямился и, желая освободиться, сильно ударил полицейского по руке.

– Чего вы хотите от нас? – спросил Виталис.

– Я должен вас арестовать. Идёмте в полицию!

– Разве для этого необходимо бить ребёнка? – возмущённо сказал Виталис.

– Молчать! Ступайте за мной!

Виталис вновь обрёл своё хладнокровие; он ничего не возразил и, повернувшись ко мне, сказал:

– Иди в харчевню и оставайся там с собаками. Я сообщу тебе о дальнейшем.

Он не мог продолжать, так как полицейский грубо потащил его за собой.

Я вернулся на постоялый двор огорчённый и сильно обеспокоенный.

Уже давно прошло то время, когда Виталис внушал мне страх. Я искренне привязался к нему, и моя привязанность возрастала с каждым днём. Мы не только с утра до вечера были вместе, но иногда не расставались и ночью, так как часто спали рядом на соломе. Родной отец не мог бы больше заботиться о своём ребёнке, чем он заботился обо мне. Виталис выучил меня читать, писать, считать, петь. В холодные дни отдавал мне свои одеяла, в жару помогал нести вещи, которыми я был нагружен. За столом или, точнее говоря, во время еды, потому что мы не часто обедали за столом, Виталис никогда не выбирал себе лучшие куски, а всегда делил поровну плохие и хорошие. Правда, иногда он драл меня за ухо или давал подзатыльник, но я на это не обижался, так как всегда помнил его заботу, добрые слова и трогательное внимание. Словом, он любил меня, а я любил его.

Разлука сильно огорчила меня. Что я буду без него делать? Как и чем жить?

Виталис обыкновенно носил деньги при себе, и при уходе у него не было времени передать их мне. У меня в кармане оставалось всего несколько мелких монет. Ясно, что на них я не могу прокормить всех: Душку, собак, себя.

Я провёл два дня в ужасной тревоге, не смея никуда уйти со двора харчевни. Наконец на третий день какой-то человек принёс мне письмо от Виталиса.

Он писал, что находится в тюрьме и в ближайшую субботу предстанет перед судом по обвинению в сопротивлении власти и оскорблении полицейского. «Дав волю своему гневу, я сделал большую ошибку, за которую придётся, вероятно, дорого расплатиться. Приходи на суд, это послужит тебе хорошим уроком». Затем шли советы о том, как мне следует вести себя. В заключение он обнимал меня и просил приласкать за него Капи, Душку, Дольче и Зербино.

Я узнал, что судебное заседание начинается в десять часов утра. В субботу с девяти часов я уже стоял у дверей суда и первым проник в зал. Постепенно зал наполнился людьми, и я увидел нескольких человек, присутствовавших во время нашего столкновения с полицейским.

Я понятия не имел о том, что такое суд, но инстинктивно питал к нему непреодолимое отвращение. Хотя судился не я, а Виталис, мне казалось, что и мне тоже угрожает опасность. Я спрятался за большую печку и, прижавшись к стене, съёжился, насколько было возможно.

Сначала судили каких-то посторонних людей: одних за кражу, других за драку, причём все они не признавали себя виновными, но все были осуждены. Наконец на скамью подсудимых между двумя жандармами сел Виталис.

Что говорилось, о чём его спрашивали и что он отвечал – не помню. Я был слишком взволнован, чтобы слушать и понимать. Впрочем, я и не думал слушать, а только смотрел. Я смотрел на хозяина, который стоял, откинув назад свои длинные седые волосы, пристыженный и удручённый. Я смотрел на судью, который его допрашивал.

– Итак, – говорил судья, – вы сознаётесь в том, что нанесли удары полицейскому, который вас задержал?

– Не удары, господин председатель, а один удар, для того только, чтобы освободиться. Подходя к месту, где должно было состояться наше представление, я увидел, как полицейский дал пощёчину мальчику из моей труппы.

– Но это не ваш ребёнок?

– Да, не мой, господин председатель, но я люблю его, как сына. Когда я увидел, что полицейский ударил мальчика, я был возмущён и схватил его за руку, боясь, как бы он не ударил ребёнка вторично.

– Но вы сами ударили полицейского.

– Полицейский взял меня за шиворот, и я инстинктивно, желая освободиться, ударил его.

– В вашем возрасте нельзя давать волю своим чувствам.

– Верно, но, к несчастью, не всегда поступаешь так, как нужно.

– Выслушаем полицейского.

Тот рассказал о случившемся, напирая больше всего на насмешки, а не на полученный им Удар.

Во время его показаний Виталис смотрел по сторонам. Я понял, что он ищет меня. Тогда я решил выбраться из своего убежища и, проскользнув среди любопытных, пробрался в первый ряд.

Он увидел меня, и его грустное лицо просветлело. Я почувствовал, что он рад видеть меня, и мои глаза невольно наполнились слезами.

– Больше ничего вы не можете сказать в своё оправдание? – обратился к нему судья.

– Нет, и для себя лично я ничего не прошу. Но ради ребёнка, которого я нежно люблю и который теперь остаётся один, я прошу суд о снисхождении и о том, чтобы нас разлучили на возможно меньший срок.

Я был убеждён, что Виталиса освободят. Но этого не случилось.

Другой судейский чиновник говорил в продолжение нескольких минут. Затем председатель строгим голосом объявил, что человек, именующий себя Виталисом, обвиняется в оскорблении полицейского словами и действием и приговаривается к двум месяцам тюрьмы и ста франкам штрафа.

Два месяца тюрьмы!

Сквозь слёзы я видел, как закрылась дверь, через которую жандарм увёл Виталиса.

Глава IX

Я остаюсь один

Когда я, глубоко опечаленный, с покрасневшими от слёз глазами, вернулся на постоялый двор, меня остановил у ворот трактирщик:

– Ну, как твой хозяин?

– Осуждён.

– На сколько?

– На два месяца тюрьмы.

– А какой штраф?

– Сто франков.

– Два месяца, сто франков… – повторил он несколько раз.

Я хотел идти, но он снова удержал меня:

– Хорошо, а что ты теперь будешь делать?

– Не знаю.

– Надеюсь, у тебя есть деньги на то, чтобы прокормить себя и животных?

– Нет.

– Значит, ты рассчитываешь жить у меня?

– Нет, я ни на кого не рассчитываю.

– В этом ты прав, – продолжал трактирщик. – Твой хозяин и так уже задолжал мне немало. Я не могу содержать тебя целых два месяца, не зная, сможет ли он расплатиться. Тебе придётся отсюда уйти.

– Уйти? Но куда же?

– Это меня не касается. Я тебе не отец и не хозяин.

На мгновение я остолбенел. Но потом решил, что он прав, – с какой стати ему заботиться обо мне!

– Итак, забирай собак, обезьяну и катись! Но мешок твоего хозяина ты мне, конечно, оставишь. После тюрьмы он явится за ним, и мы рассчитаемся.

– Раз вы уверены в том, что хозяин, вернувшись, отдаст вам долг, то позвольте мне остаться до его прихода! Он заплатит вам за моё содержание.

– Ты так полагаешь, голубчик? Но одно дело заплатить за несколько дней, а другое – платить за два месяца.

– Я постараюсь есть как можно меньше.

– А животные? Нет, уходи! Ты сможешь прокормиться и заработать, давая представления по деревням.

– Но как же хозяин найдёт меня по выходе из тюрьмы?

– Послушай, ты мне надоел! Убирайся прочь, и как можно скорее! Даю тебе пять минут на сборы. Если я вернусь во двор и увижу, что ты ещё здесь, тебе не поздоровится.

Я прекрасно чувствовал, что настаивать бесполезно.

Войдя в конюшню, я отвязал собак и Душку, взял свой мешок и, повесив арфу на плечо, вышел из харчевни. Трактирщик, стоя у ворот, наблюдал за мной.

– Если тебе будет письмо, – закричал он, – я его сохраню!

Я спешил уйти из города, так как у моих собак не было намордников. Что я скажу, если встречу полицейского? Что у меня нет денег на покупку намордников? И действительно, в кармане у меня оставалось всего несколько жалких монет. А вдруг он арестует и меня? Виталис в тюрьме, я тоже, что станется с собаками и Душкой? Теперь я был хозяином труппы, главой семьи и сознавал всю лежавшую на мне ответственность.

Собаки быстро бежали вперёд, но время от времени они поднимали головы и жалобно смотрели на меня. Я понимал, что они голодны. Душка, сидевший у меня на мешке, то и дело хватал меня за ухо, заставляя обернуться к нему; тогда он начинал выразительно тереть свой живот. Я и сам был страшно голоден. Но на имевшиеся у нас деньги мы могли поесть только один раз, и я считал, что благоразумнее сделать это попозже.

Мы шли уже около двух часов, а я всё ещё боялся остановиться. Собаки бросали на меня всё более умоляющие взгляды, а Душка всё чаще дёргал меня за ухо и всё сильнее тёр живот.

Наконец я решил, что мы достаточно далеко отошли от Тулузы и можем теперь не бояться полицейского.

Войдя в первую попавшуюся булочную, я попросил отвесить полтора фунта хлеба.

– Вот хороший хлеб, здесь ровно два фунта, – сказала булочница. – Для вашего зверинца это немного. Их надо накормить, бедных зверюшек!

Конечно, для нас это было немного, но если бы я купил два фунта, то от моих денег ничего не осталось бы на завтра. Быстро сделав в уме подсчёт, я сказал булочнице, что мне вполне достаточно полутора фунтов хлеба и я прошу её не отрезать мне больше.

– Хорошо, хорошо, – ответила она.

От чудесного шестифунтового хлеба, который мы прекрасно съели бы целиком, она отрезала требуемое мной количество и положила его на весы, слегка подтолкнув их.

– Здесь на два сантима больше, – заметила она и бросила в ящик мои деньги.

Я нередко встречал людей, которые не брали сдачу мелкими деньгами, говоря, что они им не нужны. Но для меня эти два сантима имели огромное значение, и я ни за что бы от них не отказался.

Однако я не посмел потребовать их обратно и молча вышел из булочной. Собаки, увидя хлеб, радостно запрыгали, а Душка повизгивал и дёргал меня за волосы. Мы не пошли далеко.

У первого попавшегося по дороге дерева я прислонил арфу к стволу и растянулся на траве. Собаки уселись передо мной: Капи – посередине, Дольче – с одной стороны, Зербино – с другой. Только Душка, менее утомлённый, чем все, стоял, готовясь стянуть тот кусок, который ему понравится.

Разделить краюху хлеба было делом нелёгким. Я разрезал её на пять по возможности равных частей и раздавал их маленькими ломтиками. Каждый по очереди получал свой кусок. Душка, которому требовалось меньше, чем нам, быстро насытился. Тогда я спрятал три куска из его доли в мешок, решив отдать их позже собакам.

После небольшого отдыха я дал сигнал к отправлению. Теперь нам во что бы то ни стало нужно было заработать на еду для следующего дня.

Приблизительно через час мы пришли в деревушку, которая казалась вполне подходящей для выполнения моих планов.

Я одел своих артистов для представления, и мы в полном порядке вошли в деревню. К несчастью, с нами не было Виталиса с флейтой. Обычно его представительная фигура привлекала к себе все взгляды. Я был мал, худ, и на моём лице отражались беспокойство и неуверенность.

Во время нашего шествия я смотрел по сторонам, желая видеть, какое впечатление мы производим. Увы, люди смотрели на нас, но за нами никто не последовал.

Придя на небольшую площадь, посреди которой находился фонтан, осенённый тенью платанов, я взял арфу и заиграл вальс. Музыка была весёлая, пальцы мои легко бегали по струнам, но на сердце было тяжело и нерадостно.