Полная версия

По заросшим тропинкам нашей истории. Часть 4

В той же стране, за теми людьми, над морем, есть иная Самоедь: по пуп люди мохнаты донизу, а от пупа вверх как и прочие человеки. А еда их – рыба и мясо; а торг их соболи, да песцы, да пыжи́[482], да оленьи кожи.

В той же стране, за теми людьми, над тем же морем, иная Самоедь такова: вверху рты, рот на темени, а не говорят; а внешне похожи на обычных людей; а коли едят, то они крошат мясо или рыбу да кладут [себе] под колпаки или под шапку, и как начнут есть, и они плечами движут вверх и вниз.

В той же стране, за теми людьми, есть иная Самоедь такова, как и прочие человеки; по зиме умирают на два месяца, умирают же так: как где застанет которого в те месяцы, то тут и сядет, а у него из носа вода изойдёт, как от потока, да примёрзнет к земле; и кто человек из других земель по незнанию то отобьёт, а его с места спихнёт, он умрёт и уже не оживёт; а не спихнёт с места, так тот оживёт и, увидев, что произошло, речёт ему: ‘Зачем же ты меня, братец, поуродовал?’ А оживают [они], как солнце на лето поворотится. Так всякий год оживают и умирают.

В той же стране, на верху Оби-реки великой, есть такова земля /…/; леса на ней нет. А люди на ней, как и прочие человеки, живут в земле, а едят мясо соболье; а иного у них зверя никакого нет, кроме соболя. А носят платье соболье, и рукавицы и ногавицы, а иного платья у них нет, ни товару никакого; а соболи у них черны весьма и велики; шерсть живого соболя по земле волочится.

В той же стране есть такова Самоедь: по обычаю как человеки, но без головы; рты у них меж плечами, а глаза на груди. А едят они головы сырые оленьи; и если им нужно есть, то они головы оленьи взмётывают себе в рот на плечи и на другой день избрасывают [их] из себя таким же образом. А не говорят. А стрельба ж у них такова: трубка железная в руке, а в другой руке стрела железна, да стрелу ту вкладывают в трубку да бьют молотком в трубку ту. А товару у них никакого нет.

Вверх той же реки Оби великой, в той же стране, есть иная Самоедь: ходят по подземелью рекою день да ночь с огнём, и выходят на озеро, а над тем озером свет пречудесен, и город велик стоит над тем же озером /…/; и коли поедет кто ко граду тому, и тогда шум великий слышится в граде том, как и в прочих городах; а как придут в него, а людей[-то] в нём нет, и шуму не слышится никакого, [и] от животных никакого, только во всех дворах еды и питья много всего и товару всякого, [берут] кому что надобно и прочь отходят; а кто без оплаты возьмёт, то как прочь отойдёт, товар[-то] у него и сгинет и появится на своём месте; а как прочь отходят от града того, так опять шум слышат, как и в других городах.

В Восточной же стране есть иная Самоедь, называемая Ка́менскою[483]: располагается около Югорских земель. А живут по горам высоким, а ездят на оленях и на собаках, а платье носят соболье и оленье; а едят они мясо оленье да собачи́ну да боброви́ну сырую едят, а кровь пьют человечью и всякую. Да есть у них такие люди-лекари: у которого человека внутри нездорово, и они брюхо режут да нутрь вынимают. Да среди тех же Самоедов видели, как сами же Самоеды рассказывают, как старые люди с горы у моря мёртвых своих ведут плачущими во множестве, а за ними идёт велик человек, палицею железной погоняя их»[484].

Ну как? Сильно похоже на правду? На первый взгляд, конечно же, нет, но если призадуматься, то все эти истории не такие уж и фантастические. Ну, посудите сами[485].

Во-первых, слово «самоедь» совсем не означает того, что соответствующие племена были людоедами. Оно происходит из финского языка, пишется на нём как «samejedne» и обозначает на языке лопарей или саамов – одной из коренных народностей Финляндии – название местности, в которой они живут[486] (это одна из версий). Так что едва ли эти сибирцы друг другом так уж регулярно закусывали.

Во-вторых, рассказы о том, что «самоедь» летом живёт в море и лежит в воде, потому что тело у них трескается, может быть неправильно понятой сезонной миграцией оленеводов. Зимой они со своими оленями кочуют в тайге: там не так ветрено и холодно. А вот летом там ад – миллиарды кровожадных комаров, оводов и разной мошки́. Они превращают кожу оленей (да и людей) в сплошную кровоточащую рану, и поэтому пастухи перегоняют своих животных к морю: там и прохладнее, и из-за ветра всей этой нечисти значительно меньше. Но мошки всё равно довольно много, она кусается, и кожа кровоточит, то есть «трескается».

«Мохнатую самоедь» можно понимать не как людей, поросших шерстью, – коренные жители Сибири на своём теле волосяного покрова как раз в большинстве случаев не имеют – а как их одежду мехом наружу. Она, естественно, спускается до пят, ведь зимой-то в этих краях холодно.

Есть объяснение даже у рта на макушке. Ведь хорошо известно, что традиционная одежда северных народов шьётся ими наподобие мешка с отверстием вверху для просовывания головы. К этому отверстию часто пришивается плотно облегающий голову капюшон, и носится он так, чтобы мех сползал на лицо, прикрывая таким образом хозяина от свирепых метелей. Как в таком капюшоне есть-то? Только отодвинув его ото рта или – резко задрав голову. Вот и ответ (остальное, естественно, выдумки чистой воды).

Как бы то ни было, первые контакты русских с сибирцами достаточно быстро приводят к спорам, разногласиям и военным столкновениям. И, как говорится, пошло-поехало.

Поскольку в то время у сибирских народов письменности не было, до нас не дошло описание причин, по которым они ходили воевать с нашими предками. Из русских же источников следует, что экспедиции новгородцев за Урал носили чуть ли не исключительно ответный характер. Но так, как мы понимаем, быть просто не может: в ссоре всегда виноваты обе стороны. Да и какая разница, кто первый начал? Мы ж не драку в детском саду разбираем.

Первое известное мне свидетельство о таком походе датируется 1032 годом. Он проводился новгородцами, и направлялись они в уже известную нам Ю́горскую землю или, проще говоря, в Ю́гру[487]. Этот край носит в нашей истории также название земли У́горской, по имени неоднократно упоминаемых в русских летописях у́гричей[488] – народа, родственного, между прочим, современным венграм[489]. Новгородцы узнали это имя от своих ближайших соседей зырян – коренных жителей современной российской Республики Коми, и поныне проживающих в ней.

Веком спустя местное население уже платит Великому Новгороду «ю́горщину», то есть дань. Если она вносится «мягкой рухлядью», то её называют «ясако́м». Популярным товаром является также «рыбий зуб», то есть бивни моржей, а также какое-то «узорочье» (может быть, украшения)[490]. Где-то в 1264 году это русское княжество уже официально считает Югорскую землю своим владением[491].

В 1364 году русские источники фиксируют нашу первую карательную экспедицию[492]. На Руси тогда в качестве главного был утверждён татарами князь Московский и великий князь Владимирский Дмитрий Иванович, которого после произошедшей через шестнадцать лет Куликовской битвы назовут в народе Донским. Но в Югру вторгаются всё те же новгородцы, живущие в своём собственном государстве-княжестве, от Москвы с Владимиром зависящем весьма и весьма условно. «Воеваша по Оби реки до моря, а другая половина рати на верх Оби воеваша»[493], они завершают свой рейд, судя по всему, вполне успешно.

В 1465 году, за тринадцать лет до присоединения Великого Новгорода к Московскому княжеству, по проторенному пути отправляются на северо-восток уже, так сказать, москвичи. Действуют они по указанию своего великого князя Ивана III и опять идут в Югорскую землю[494]. В результате неприятель был повержен, взято много пленных, а два местных вождя захвачены и привезены в Москву. Иван III принял их милостиво, те дали ему клятву верности и были отпущены восвояси против обещания платить пушную дань-ясак[495] («дань возложил и на всю землю Югорскую»[496]). Как видим, московский правитель тогда не только готовился к подчинению Новгорода, но и постепенно отжимал у него сибирские владения.

Весной 1483 года[497] начинается очередная карательная экспедиция[498]. За два года до этого на подвластных Москве пермяков[499] нападают вогу́личи под командованием некоего князя Асы́ки[500], и Иван III приказывает их за это наказать.

Вогуличи или вогулы – это народность, проживающая сегодня в Западной Сибири, на территории Ханты-Мансийского автономного округа. Просто называются они сейчас официально манси, потому что сами себя зовут именно так. (В те временя они жили, кстати говоря, как к востоку, так и к западу от Уральских гор[501].) Вогулами их именовали их соседи остяки/ханты[502]. Так что русские просто позаимствовали у одних сибирцев имя других сибирцев.

Наше войско, состоящее не только из русских, но и из обиженных пермяков, выходит из Великого У́стюга. Огнём и мечом оно проходится по Югорской земле, доходит до Оби, берёт множество пленных, громит какой-то главный город вогуличей, захватывает их руководителей, собирает большой ясак и, пройдя по рекам и по суше в общей сложности просто невероятное расстояние примерно в 4,5 тысячи километров, к октябрю возвращается обратно[503].

В 1499 году Иван III вторжение повторяет[504]. Теперь уже нападению подвергаются не только вогулы, но и живущая севернее них самоедь или, как их сегодня называют, ненцы[505]. Одним из его руководителей назначается князь Семён Фёдорович Курбский[506] – между прочим, сын воеводы, который громил сибиряков в 1483 году. В самом начале похода, ещё до Урала, он основывает на реке Печора деревянную крепость с печальным именем Пустозерск. Говорят, как назовешь корабль, так он и поплывёт. И судьба Пустозерска словно специально развивалась в соответствии с этой поговоркой.

Поначалу он рос, превратился в город и в течение почти трёхсот лет был центром Печорского края. Но в нашей истории он памятен не этим, а как место ссылки неугодных Москве людей, в том числе и очень известных. Пожалуй, самым знаменитым из них стал протопоп[507] Аввакум Петров. В XVII веке он томился здесь за свои убеждения в земляной тюрьме в течение долгих четырнадцати лет и в 1682 году, так и не сломленный, был сожжён со своими товарищами прямо живьём в деревянном срубе[508]. Московские власти обвиняли его в раскольничестве, то есть в попытке подорвать единство Русской православной церкви, что в то время являлось государственным преступлением. На самом же деле он был старообрядцем, то есть противником церковной реформы, осуществлённой главой этой церкви патриархом Никоном при царе Алексее Михайловиче, отце Петра I. Никон совершенно справедливо заметил, что в церковные книги в результате бесконечных переписываний закрались многочисленные ошибки, которые иногда сильно искажали не только смысл текстов, но даже оказали влияние на некоторые церковные обряды. Вот он и решил всё поправить. Однако часть духовенства – хотя и значительное меньшинство – восприняла это как покушение на старинные традиции и выступила резко против. Из-за этого их старообрядцами в народе и прозвали[509]. Аввакум среди них, несомненно, был самым упорным и даже каким-то неистовым. Поначалу его пытались убеждать да уговаривать, но он непоколебимо стоял на своём, и посыпались репрессии. Перед отправкой в Пустозерск его гоняли по ссылкам по всей Сибири, били кнутом, а по прибытии сюда велели давать на пропитание только хлеб и воду. А он писал, писал, писал… Вскоре после его смерти по стране пойдут тайно гулять копии потрясающего по своей пронзительности художественного произведения – «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное», в котором он опишет свою жизнь, поделится своими мыслями, а также бесхитростно расскажет, как его мучали.

До наших дней Пустозерск не дожил. Он умер вместе со своей последней жительницей Аграфеной Андроновной Кожевиной, скончавшейся в 1962 году[510]. На месте исчезнувшего города находится сегодня только так называемое Пустозерское городище[511]. Оно лежит у берега Городецкого озера, примерно в двадцати километрах к юго-западу от Нарьян-Мара – столицы Ненецкого автономного округа, входящего в состав Архангельской области. На месте сожжения Аввакума стоит простой деревянный старообрядческий крест.

Но я несколько отвлёкся.

Заложив Пустозерск, русские на лыжах переходят Урал и вторгаются в Югорскую землю. Их 4.024 человека[512], то есть армия по тем временам просто огромная, поэтому успех ей гарантирован. Покорёнными оказываются 84 «городка»[513], в том числе Ляпин – своеобразная «вражеская столица», более тысячи так называемых «лучших людей» попадают в плен[514]. Это не только вогулы, но и самоедь с остяками.

Пришло время сказать об остяках. Как я говорил выше, сегодня они называются в России хантами, поскольку это их самоназвание и на их языке означает просто «человек» («ха́нтэ»). В древности данный народ часто именовал свои те или иные племена в зависимости от реки, у которой они проживали. Так, например, «ас ях» означало «народ Оби», и есть версия, что именно на базе этого названия русские сконструировали своего «остяка». (Другие исследователи полагают, что слово пришло в наш язык из татарского «уштяк», то есть «варвар»[515].) Можно много говорить об этом самобытном народе, но мне хотелось бы сказать о том, как удивительным образом его традиционные верования переплелись в повседневной жизни с навязанным русскими священниками христианством.

Как и многие коренные народы Сибири, ханты верили в природных духов. Замечательный финский учёный, один из первых и, несомненно, лучших знатоков этого народа Ку́ста Фредрик Карьялайнен (он жил в то время, когда Финляндия входила в состав Российской империи[516]) писал: «У современных остяков мир духов очень богат, настолько богат, что, наверно, никогда никому не удастся выявить число и имена всех этих духов»[517]. Дух у остяков был попросту у всего: у животных, рыб, птиц, растений, насекомых, рек, гор, камней, неба, звёзд и так далее, и так далее, и так далее. Отношение к ним было скорее как к равным. Мол, я тебе сделаю приятное, а ты тогда меня не трогай. Шанс на проживание духа в том или ином месте значительно повышался, если оно было на что-то похоже: лежащую женщину, голову какого-нибудь животного, человеческий нос – да мало ли ещё на что? Сюда приходили с ними разговаривать, сделать подарок и попросить не мешать, а то и помочь – поймать зверя, выловить рыбу, ослабить мороз и т. п. Где-то собирались только женщины, где-то только мужчины, а где-то и все вместе. В принципе, не запрещалось приходить туда и чужестранцам, но те – как современные невежественные туристы – зачастую не оказывали духам должного почитания, разговаривали непочтительно, а иногда даже забирали и съедали принесённые подношения. И ханты стали такие места скрывать.

Одним из самых уважаемых существ являлся медведь – «лесной человек» или «лесной старик», как они его называли. Когда-то он был младшим сыном бога Тору́ма, поэтому имел разрешение от своего отца вмешиваться в жизнь людей, наказывая нехороших и защищая незаслуженно обиженных. Не будет большим преувеличением сказать, что в каждом доме остяка хранился припрятанным для особых случаев медвежий череп. Обвиняемого в краже ставили перед ним, вкладывали в руку медвежью лапу, и он должен был, например, произнести: «Если я взял зверя из чужой ловушки, то ты, лесной старик, разорви меня вот этими когтями»[518]. Человеку, убившему медведя, – а это в принципе не запрещалось – следовало попросить у него прощения во время специального медвежьего праздника. Глубоко почитался также лось. А растущая рядом друг с другом пара обособленных деревьев называлась дедушкой и бабушкой. Ханты разговаривали с ними, просили совета, приносили им подарки. Конечно, особо почитался огонь.

Русские священники, следуя указаниям свыше, принялись вовсю остяков крестить. Правда, по выражению первого русского историка Василия Никитича Татищева, они их скорее «/…/ перекупал[и], да белые рубашки наде[ва]л[и], и оное [за] крещение пощитал[и]»[519], то есть относились к делу исключительно формально. И остяки – так же как, кстати говоря, и очень многие другие коренные сибирские народы, – надев крестик, продолжили общаться с теми, с которыми были лучше знакомы. С духами. Им было совершенно непонятно, как это Иисус Христос или его мама Богородица помогут найти им зверя или поймать рыбу. Ведь они же не знают ни этих мест, ни их обитателей! Кроме того, ханты считали, что все их умершие предки живут под землёй такой же жизнью, как и они, и никто там не мучается в аду и не бездельничает в раю. Все работают! И произошла невероятная мешанина старых верований с новыми. Так, например, уже упоминаемый бог Торум слился с любимым защитником русского человека – святым Николаем и получил имя Микола-Торум. А одна из самых почитаемых богинь А́нки-Пу́гос оказалась наделённой чертами Богородицы, но сохранила дар предвидения, потому что без этого дара «уважаемым человеком» она быть просто не могла. Мамонты, которые, по их мнению, тоже живут под землёй – ведь кости-то их находятся там! – да ещё иногда и плавают под водой, раньше могли проглотить из-под этой воды целый огромный корабль русских, а теперь, с приходом христианства, им под силу разве что только лодку перевернуть[520]. Таких милых примеров по всей Сибири множество, и многие эти образы на удивление сильны до сих пор.

Ко времени правления Ивана IV Грозного часть сибирских земель уже прочно входит в состав русского государства. В 1577 году царский титул, в частности, гласит: «/…/ великий государь царь и великий князь Иван Васильевич всея Руси и владимирский, московский, новгородский, царь казанский, царь астраханский, государь псковский, /…/ у́дорский, обдо́рский, ко́ндинский и всея Сибирские земли и всея Северные страны повелитель и иных многих земель и государь и обладатель»[521]. Ну, со «всея Сибирскими землями» да «всея Северными странами» царь, конечно, погорячился, а вот с более конкретными их частями был прав. (Справедливости ради следует, однако, отметить, что эти удорскую, обдорскую и кондинскую области в свой титул включил не он, а его отец Василий III[522].)

Прилагательное «удорский» означает уже известную нам Югорскую землю: в те времена «ю» могло довольно легко меняться на «у», а «г» на «д». Обдо́рьем тогда называли низовья Оби, ну а река Ко́нда существует и поныне. Сегодня она протекает в основном по территории Ханты-Мансийского автономного округа и впадает в Иртыш, который сам, в свою очередь, является главным притоком Оби. Так что данными тремя понятиями Иван Грозный очерчивает просто огромную территорию вокруг этой великой сибирской реки.

Иван IV аппетитами на чужие земли обладал, как мы помним, просто безбрежными. Под его руководством наша страна только что захватила свои первые нерусские независимые государства – Казанское и Астраханское ханства. Это резко усилило её позиции на восточном направлении и, в частности, в Сибирском ханстве – одном из осколков распавшейся татарской империи Батыя. И вот в 1555 году[523] хан Ядга́р[524] или Ядкар[525] (русские на свой манер называли его Едигером) жалуется русскому царю, что его владения подвергаются нападениям некоего «Шибанского царевича»[526]. Это Кучум, чингизид, то есть прямой потомок Чингисхана. Он ведёт свой род от хана Шибана, внука великого строителя монгольской империи[527] – поэтому, собственно, и называется шибанским царевичем – и считает свои претензии на управление этим сибирским государством вполне обоснованными (я ещё расскажу о нём). Ядгар просит Ивана взять ханство «в свою волю и под свою высокую руку»[528], то есть под своё покровительство. Тот, естественно, соглашается и направляет туда переписчиков, которые насчитывают в ханстве 30.400 человек и накладывают на них ясак в 1.000 соболей в год[529]. Между прочим, если иметь в виду, что в те времена при подсчётах учитывались только лица мужского пола, да ещё и без стариков и детей, а соболей в лесах было хоть пруд пруди, то сбор такой дани представлял собой труд, прямо скажем, не обременительный. Так что Едигер (назовём его напоследок по-русски) мог быть вполне доволен.

Его, правда, наше покровительство не спасает, и Кучум вскоре своего соперника не только свергает, но и убивает. Несмотря на это, на первых порах отношения Сибирского ханства с Московским царством остаются прежними. Однако довольно быстро Кучум, увидев, что его формальный повелитель терпит в Ливонской войне поражение за поражением, начинает, как тогда говорили, пошаливать на русских границах, нападая на подвластные царю территории. Тот вынужден терпеть. Сил на широкомасштабный поход в Сибирь просто нет: всё брошено в Ливонию. Когда же в мае 1571 года крымский хан Девлет-Гирей задаёт Москве жару в самом прямом смысле этого слова[530] (я писал об этом в своём рассказе об Иване Грозном), Кучум, выплатив «напоследок» ясак в тысячу соболей[531], прекращает и даннические отношения, а вскоре его родственник делает большую глупость и убивает в 1573 году царского посла, направлявшегося в Казахскую орду[532]. Оскорбление Москве нанесено неслыханное, и месть за это – лишь дело времени.

И вот тут, совершенно неожиданно и для Кучума, и для Грозного, на историческую сцену выходит русский казак Ермолай Тимофеев.

Разгром Сибирского ханства

Откуда взялось слово «Сибирь», точно не знает никто. Ясно лишь одно – оно не русское, причём ни хан Ядгар, ни свергнувший его Кучум свои владения Сибирью или Сибирским ханством не называли[533]. Более того, один из наиболее авторитетных средневековых арабских историков тех мест хивинский хан Абу-ль-Гази[534] термин «Сибирь» вообще не употребляет, именуя данные территории «Тураном»[535]. То есть арабам и тюркам это слово, судя по всему, известно не было. О таком именовании Сибири со стороны татар пишет и Василий Татищев, который поясняет, что «тура́» на их языке означает «город», а у остяков (хантов) – «роскошное или привольное обитание»[536].

Среди учёных относительно значения этого названия единства до сих пор так и нет. Одни, ссылаясь на того же Абу-ль-Гази, который пишет о неких землях «Абир» и «Сабир» рядом «со страной кыргызов», считают, что он просто отделил друг от друга две части татарского слова «абил-сабил», означающее «безлюдье»[537]. Другие тоже берут за основу своих рассуждений татарский язык, но выводят это название из слова «себер(у)», то есть «позёмка», «метель»[538]. Третьи ищут его происхождение в башкирском языке, в котором «сибэр» или «чибэр» означает «красивый»[539]. Так что версий много.

«Знаменитый историк Сибири»[540] Миллер, о котором я уже упоминал, – «крупный новатор в области исторической техники, человек с большим запасом здравого смысла и наблюдательности, добросовестный исследователь и выдающийся учёный»[541] – высказал в своё время предположение о том, что этот термин русские узнали от своих соседей пермяков или зырян[542]/коми, причём задолго до похода Ермака. Во всяком случае, впервые наши летописи упоминают данное название в 1407 году, отмечая, что татарский хан Тохтамыш – тот самый, от которого так стремительно убегал в 1382 году из Москвы князь Дмитрий Донской[543] – был «убит в Сибирской земле /…/»[544]. Первоначально же Сибирью наши предки именовали территории только до Урала[545], поскольку за «Камнем» земли были им практически неведомы – край Земли. Постепенно, однако, это географическое понятие расширялось, сначала было распространено на нижнее, заполярное, течение Оби, потом на одно из ханств, на которые распалось государство Батыя, и в конце концов добралось до Тихого океана, да так в этом смысле и употребляется до сих пор.

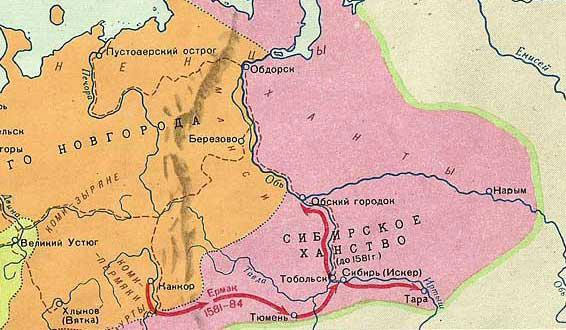

Ранняя история Сибирского ханства – назовём его этим, «русским», именем – окутана туманом. Известно лишь, что издревле землями по берегам Иртыша, а также его левого притока Тобола и правого – Та́ры правили то ли татарские князья, то ли ногайские[546] ханы[547]. Где-то в 1220 году эти края завоёвывает Чингисхан, но их правителя, некоего Тайбугу[548], он решает не менять и, после принятия тем клятвы верности, разрешает правление продолжить. Тайбуга вскоре строит себе столицу и называет её в честь своего благодетеля Чинкидином[549] или, в русифицированном варианте, Чимги́[550] (сейчас на этом месте располагается Тюмень[551]).

Правление потомков Тайбуги происходило с переменным успехом: кто-то справлялся с ним без особых проблем, кого-то свергали, да ещё и убивали. Один из ханов, Мухаммед или Махмет, решает переехать в новую столицу и делает ею уже существующее поселение Иске́ Ур, стоящее на возвышенности на восточном берегу Иртыша. Иске Ур означает «старый въезд». С годами это название превратится в Иске́р[552], а потом и вовсе переделается русскими в «царствующий град Сибирь»[553], отчего они и станут именовать данное государство Сибирским ханством. (До наших дней Искер не сохранился, осталось лишь древнее городище, лежащее примерно в шестнадцати километрах от Тобольска вверх по Иртышу[554].) Кстати говоря, если посмотреть на карту выше, то легко можно увидеть, что центр этого ханства находился не на таком уж и севере, как можно было бы подумать, услышав слово «Сибирь».