Полная версия

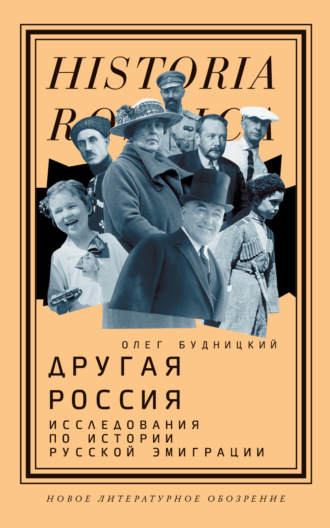

Другая Россия. Исследования по истории русской эмиграции

Это кончилось 74 года спустя; как оказалось, в октябре 1917 года Маклаков покинул Россию (если не считать коротких поездок в 1919 и 1920 годах) навсегда. 1917 год разделил его жизнь надвое: оставшиеся 40 лет Маклаков провел в Париже, сначала в качестве посла несуществующего правительства, затем – эмигранта.

* * *Жизнь Маклакова в эмиграции, за исключением, конечно, времени Гражданской и Второй мировой войн, не богата внешними событиями. Но в интеллектуальном отношении эмигрантский период, возможно, был наиболее плодотворным в его «литературной» биографии.

Сначала – «пунктиром» – о его деятельности в эмигрантский период, о внешней, всем заметной стороне его жизни. В период Гражданской войны он сделал очень много для дипломатического и финансового обеспечения Белого движения. Маклаков вошел в состав Русского политического совещания в Париже, взявшего на себя представительство антибольшевистских сил за рубежом. В это достаточно пестрое и не всегда дееспособное образование входили, наряду с ним, бывший царский министр С. Д. Сазонов, террорист Б. В. Савинков, бывший глава Временного правительства кн. Г. Е. Львов, старый народник Н. В. Чайковский и некоторые другие95.

Дважды – в 1919 и 1920 годах – Маклаков ездил «окунуться в Россию», сначала на Дон, к А. И. Деникину, затем в Крым, к П. Н. Врангелю. Поездка в «Русскую Вандею» его разочаровала; вскоре худшие опасения Маклакова сбылись, и деникинские войска потерпели жестокое поражение. Врангель был последней надеждой Маклакова на свержение большевиков вооруженным путем; посол добился почти невозможного – признания Францией де-факто врангелевского правительства, контролировавшего лишь одну губернию прежней России; на какое-то время скептик Маклаков поверил в возможность чуда, но чуда не произошло, и новые тысячи беженцев из Крыма пополнили списки русских эмигрантов96.

После поражения белых Маклаков утратил веру в возможность свержения большевиков извне, силой; надежды он возлагал на то, что «быт» возьмет свое и большевизм будет постепенно изжит Россией. Такие надежды вселял нэп; после его ликвидации и осуществления насильственной коллективизации Маклаков окончательно разуверился в том, что ему когда-нибудь доведется увидеть родину.

В 1924 году, после признания Францией СССР, Маклаков был вынужден покинуть посольский особняк на улице Гренель. Тогда же он стал главой Офиса по делам русских беженцев при Министерстве иностранных дел Франции и был избран председателем Эмигрантского комитета. На кандидатуре Маклакова сошлись и левые и правые круги эмиграции; кроме его редкой для российского политика терпимости и репутации первоклассного юриста, сыграл роль авторитет, которым Маклаков пользовался у французских властей. До конца жизни, с перерывом на период нацистской оккупации, Маклакову пришлось быть неофициальным главой, а скорее ходатаем по делам русской эмиграции во Франции.

Г. В. Адамович приводит забавное замечание Милюкова, когда тот на вечере, посвященном чествованию И. А. Бунина по случаю присуждения ему Нобелевской премии, заметил Маклакова, подсевшего к находившемуся в первом ряду митрополиту Евлогию: «Все как бывало в старину у нас в провинции: на почетных местах – губернатор и архиерей!»97 «Парижский губернатор» до конца дней ходил в «присутствие», хлопотал по делам изгнанников; объяснялось это, конечно, не только привязанностью к некоему «посту» и жалованью, позволявшему не думать о куске хлеба; всегда конкретно мыслящий, когда дело шло о живых людях, Маклаков понимал, что его имя само по себе действует на французские власти и найти ему замену практически невозможно.

В годы войны Маклаков без колебаний занял патриотическую позицию; германские оккупанты назначили на его место своего ставленника; два с половиной месяца Маклаков просидел в тюрьме.

После освобождения Франции от нацистских оккупантов произошел эпизод, взбудораживший всю эмиграцию: Маклаков во главе группы своих единомышленников нанес визит в советское посольство; целью визита было, кроме поздравлений по случаю побед советских войск, наладить контакты для возможного «сближения с Советской Россией». В печати и частных письмах друзья и недруги по-разному оценивали это «падение» Маклакова и его последствия.

М. В. Вишняк писал 10 августа 1945 года Б. И. Николаевскому, что «ДО визита Маклакова… русская эмиграция, плохо ли хорошо, существовала и делала свое дело, а теперь ЕЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ! Существуют отдельные эмигранты или небольшие кучки – „тройки“ и „десятки“, – которые талдычат по-прежнему и которых, может быть, и уважают, но не слушают»98. Симптоматично, что столь резкие мысли высказывали в основном эмигранты, находившиеся в годы войны в США, что, конечно, ни в какой степени не может служить им укором, и не пережившие нацистской оккупации.

История «визита», как и вообще взаимоотношений эмиграции и советской власти в послевоенный период, заслуживает серьезного изучения. Понять происшедшее можно только на основании анализа архивных материалов. Не имея возможности подробно рассматривать этот сюжет в рамках настоящей статьи, отмечу, что дело было не только в непосредственной реакции людей, всей душой ненавидевших нацизм и гордых тем, что их страна, кто бы в ней ни правил, сыграла столь большую роль в разгроме гитлеровской Германии99.

Маклаков в личной переписке еще с начала 1920-х годов неоднократно высказывал мысль, что он не хотел бы свержения большевизма революционным путем; менее всего ему была свойственна «готтентотская» мораль, и его неприятие революции распространялось и на неприятие революции антибольшевистской. Ведь так или иначе она должна была привести к новым страданиям людей, новому удару по России. Он делал ставку на разложение, на эволюцию большевизма. Казалось, что война послужит началом осознания коммунистической властью ее национальных задач; казалось, что режим изменится; казалось, что победоносная армия будет той силой, которая обуздает кремлевских властителей.

Подобные надежды были свойственны не только эмигрантам; гораздо более знающие советские люди тоже ведь рассчитывали на либерализацию режима после войны. Как известно, Сталин поспешил опустить железный занавес между подвластными ему народами и свободным миром и ужесточить репрессии; но в феврале 1945-го направление дальнейшей эволюции режима было еще неясно. И участники «группы Маклакова» надеялись, что их визит, возможно, станет шагом к национальному примирению.

Очень быстро Маклаков понял, что ошибся. Уже в мае 1945 года он опубликовал статью «Советская власть и эмиграция»100, в которой выставил свое традиционное и основополагающее требование: соблюдение прав человека, защиту личности, без которой невозможно никакое сближение с правящим в СССР режимом. Разумеется, после этой статьи в посольстве к нему охладели; политические и личные друзья Маклакова посчитали инцидент исчерпанным, хотя переписка между ними по этому поводу могла бы составить целую книгу.

Насколько Маклакову была чужда «готтентотская» мораль, свидетельствует обмен письмами между ним и Марком Алдановым по поводу судебных процессов над нацистами и их пособниками. Маклаков считал, что победители не должны судить побежденных; объективности здесь быть не может. Нельзя их также судить по специально созданным для этого случая законам. Менее всего Маклакова можно было заподозрить в сочувствии к нацистам; но его «правовое чувство» протестовало против происходящего. Алданов ответил в том смысле, что его друг, конечно, прав, но главарей нацистов все равно следует повесить101.

Кажется почти невероятным, что Маклаков до глубокой старости сохранял не только ясный ум, но и блестящую память и даже ораторский дар. И это при том, что он почти ничего не слышал; тогдашние слуховые аппараты мало чем помогали. Валентинов-Вольский рассуждал в письме Николаевскому после одного из эмигрантских собраний, на котором выступал А. Ф. Керенский, об угасании со временем ораторских способностей. Кроме Керенского, он приводил в подтверждение своих слов примеры Л. Д. Троцкого и Г. В. Плеханова. «Кажется, только один Маклаков сохранил даже в 80 лет ораторский талант»102. Последняя книга Маклакова, «Из воспоминаний», вышла в 1954-м, в год его 85-летия.

Но время брало свое. Подкосила Маклакова смерть сестры, Марии Алексеевны; она заботилась о брате, закоренелом холостяке, почти всю эмигрантскую жизнь, будучи и домоправительницей, и секретаршей. Умер Маклаков 15 июля 1957 года в Швейцарии, в Бадене, куда он поехал лечиться ваннами. При его кончине присутствовал племянник, Юрий Николаевич Маклаков, срочно вызванный к умирающему.

По свидетельству Георгия Адамовича, «смерть Маклакова сильнее взволновала всех знавших его, и даже больше, вызвала [чувство] какой-то безотчетной растерянности, чем на первый взгляд было бы естественно. Василий Алексеевич был очень стар, смерть его ни в коем случае не могла быть причислена к неожиданностям. Но, по-видимому, он был нужен людям, и его присутствие ощущалось как гарантия некой преемственности, как залог того, что прежняя Россия, – лучшее, что было в прежней России, – продолжается. С его смертью что-то оборвалось…»103

* * *Идеей фикс Маклакова в годы эмиграции было уяснить – для себя и для истории, как и почему с Россией случилось то, что случилось? Где и когда свернула она на путь, ведущий к катастрофе? И, разумеется, кто виноват в том, что произошло?

Об этом, по сути, большинство его публикаций эмигрантского периода; первый серьезный подход к теме он предпринял 10 лет спустя после революции, в предисловии на французском языке к публикации извлечений из протоколов Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства по расследованию преступлений деятелей прежнего режима. Уже эта публикация вызвала бурную и противоречивую реакцию на страницах эмигрантской печати.

Вскоре один из редакторов «Современных записок» И. И. Бунаков-Фондаминский «соблазнил» Маклакова «изложить свое понимание нашего (к.-д.) партийного прошлого». С 1929 года журнал начал публиковать воспоминания Маклакова под названием «Из прошлого». Публикация растянулась на несколько лет и завершилась в 1936 году. Собственно, это были не совсем воспоминания. Недалек от истины был постоянный критик Маклакова Марк Вишняк, характеризовавший его текст как «„феноменологию“ правого крыла кадетской партии – историософию предреволюционных событий с точки зрения правого кадета»104.

Из этой публикации выросли три книги Маклакова – «Власть и общественность на закате старой России» (Париж, 1936. Т. 1–3), «Первая Государственная дума» (Париж, 1939) и «Вторая Государственная дума» (Париж, б. г., очевидно, 1946 или 1947). Полагаю, что эти книги являются наиболее полным и скрупулезным изложением истории двух первых Государственных дум; разумеется, их история изложена под определенным углом зрения.

Остановлюсь только на некоторых принципиальных моментах и на отношении к взглядам Маклакова на русское прошлое его современников и нередко – «персонажей» его книг и статей. О главном уже упоминалось; ответственность за происшедшую катастрофу Маклаков возлагал на левых либералов, то есть на собственную партию; особенно досталось лидеру партии Милюкову и некоторым другим «доктринерам»; им вменялось в вину стремление использовать в своих целях революционное движение; не снимал он ответственности и с себя. В его изображении, в особенности в книге о 2-й Думе, П. А. Столыпин нередко выглядел большим конституционалистом и либералом, нежели товарищи Маклакова по партии.

Суть обвинений Маклакова в отношении политики кадетов в 1905–1907 годах М. М. Карпович в своей известной статье свел к шести основным пунктам:

1. Максимализм программных требований партии, в особенности созыв Учредительного собрания, что не могло быть осуществлено без полной капитуляции царского правительства.

2. Бескомпромиссное отношение партии к Витте и Столыпину, которые – по Маклакову – могли и должны были быть использованы как союзники, а не отброшены как враги.

3. Безоговорочное отрицание лидерами партии самой идеи участия кадетов в правительствах Витте и Столыпина.

4. Тенденция партии использовать Государственную думу не для конструктивной законодательной работы, а как трибуну противоправительственной агитации.

5. Догматические требования немедленного пересмотра Основных законов, имея в виду всеобщее избирательное право, ограничение компетенции Государственного совета и ответственность министров.

6. Наконец, опубликование Выборгского воззвания было мерой явно революционного характера, так как и роспуск Государственной думы, и назначение новых выборов не противоречили конституции105.

Статьи и книги Маклакова, в которых тотальной критике подвергся радикализм тактики русских либералов, встретили столь же тотальную критику со стороны Милюкова, откликавшегося на маклаковские публикации на страницах «Последних новостей» и тех же «Современных записок». Милюков, в свою очередь, обвинил Маклакова в доктринерстве; его схема представлялась лидеру кадетов умозрительной и не учитывающей конкретно-исторических обстоятельств. Политика – это искусство возможного; договориться с конкретными царскими министрами не смогли не только кадеты, но и гораздо более умеренные граф П. А. Гейден и Д. Н. Шипов; войти тогда в правительство означало политическую смерть. Подробно были разобраны и отвергнуты и другие обвинения Маклакова.

Большинство читателей – и последующих историков, – по-видимому, склонялись на сторону Милюкова; к милюковской критике, с еще более левых позиций, присоединился один из редакторов «Современных записок» М. В. Вишняк. Любопытно, что оба они обвиняли Маклакова в чрезмерно правовом подходе к политике. Милюков считал своего оппонента «адвокатом» и в политике; адвокату свойственно видеть правду и другой стороны; политику это противопоказано – он должен быть убежден или, по крайней мере, должен убеждать других – только в своей правоте. Вишняк подчеркивал, что для Маклакова «оказалось абсолютом не право вообще, а очень ограниченная и узкая его ветвь – писаный закон царского времени»106.

С критиками Маклакова можно во многом согласиться, хотя «правота» той или иной стороны зависела в конечном счете от точки зрения на революцию. Для Маклакова она – абсолютное зло; Милюков, конечно, относился к революции отрицательно, но допускал, что ее можно использовать; Вишняк же был хотя и правым, но социалистом-революционером. То же самое относится к праву; изменять правовые нормы необходимо правовым путем, утверждал Маклаков; на этом зиждилось его неприятие Февраля, разорвавшего правовую преемственность с прежней государственностью. Для него, юриста, казалось очевидным, что даже провинциальные судьи, создававшие своими решениями те или иные прецеденты, постепенно изменяли правосознание общества, изменяли правовое поле в рамках существующей государственности.

Сильная сторона его размышлений, столь необычных для деятеля оппозиции, – как раз понять правду противоположной стороны. Нельзя сказать, что он не замечал ошибок, недобросовестности и прямых преступлений «исторической» власти. Это отчетливо видно в той же «Второй думе»; в том, что случилось с Россией, виноваты были все; но отвечать каждому надо было за свою собственную вину. Кадеты, по мнению Маклакова, своей вины не понимали. А вина их в конечном счете сводилась к тому, что они пытались осуществить правильные идеалы неправильными методами – и взяли к тому же неверный темп, не сумев понять реальной готовности – точнее, неготовности народа к либеральным преобразованиям. Правда бюрократов, консерваторов и т. д. заключалась в том, что они лучше знали страну и механизмы управления. Либералы раскачали лодку, будучи уверенными, что справятся с течением, – и не сумели удержать руль; выброшенными за борт оказались все.

Опубликованные тексты Маклакова – лишь верхушка «айсберга»; в его личном собрании в Гуверовском институте из 26 коробок документов 14 составляет переписка; в письмах он был гораздо откровеннее и раскованнее, иногда – справедливее. В письме к М. М. Винаверу, характеризуя взаимоотношения власти и 1-й Думы, воспетой его корреспондентом и столь жестоко раскритикованной впоследствии им самим, Маклаков писал: «Неразумная линия прогрессивного общества находила свое и объяснение, и оправдание в неискренней политике власти. Обе стороны были неправы. Правительство неправо, когда во всем винит доктринерство и неуступчивость кадетов; это неправда, но будут неправы и кадеты, если они всю вину переложат на власть. Виноват на самом деле тот ров, который к этому времени уже был между властью и страной, то недоверие друг к другу, отсутствие общего языка, которое мешало совместным действиям»107.

Примечательно, что Маклаков критиковал либералов, но почти не затрагивал революционеров, упоминая о них лишь мимоходом, как о «фоне», на котором происходили события. Думаю, что постоянный зоил Маклакова эсер Вишняк правильно уловил причину этого, когда в уже цитировавшемся письме меньшевику Николаевскому писал, что Маклаков «НИКОГДА не был внутренне и политически нам близок. Когда он в течение десятилетий сражался с Милюковым и в левых кадетах видел главную беду России, – нас он расценивал, как такую накипь и зло, которые „ниже ватерлинии“, о которых и говорить не стоит – или безумцы или преступники». Именно потому, что он так расценивал «революционную демократию», Маклаков, по мнению Вишняка, столь отрицательно отнесся к режиму Временного правительства, который все-таки был единственным периодом «ВО ВСЕЙ РУССКОЙ ИСТОРИИ, когда было некое подобие того, что в ИДЕЕ защищает „подлинный“ либерал Маклаков»108.

Вишняк был безусловно прав – Маклаков совершенно не верил в возможность реализации либеральной идеи в России 1917 года, ибо Временное правительство пыталось «внедрять» демократию, будто не замечая, что имеет дело не со свободными людьми, сделавшими свободный выбор, а с «взбунтовавшимися рабами». Именно Маклаков подсказал А. Ф. Керенскому высказывание И. С. Аксакова о «взбунтовавшихся рабах» для одной из его громовых речей 1917 года. «Рабы» были не виноваты в своей темноте; виноваты были те, кто эту темноту не замечал; что же было говорить о других, эту темноту сознательно стремившихся использовать? Особенностью Маклакова как политика было то, что он, если идея вступала в противоречие с жизнью, предпочитал соотносить свои действия с реальностью.

В переписке с коллегой по адвокатскому цеху Оскаром Грузенбергом корреспонденты обсуждали историю недавнего прошлого и нередко обменивались довольно резкими репликами. Маклакова особенно раздражали декларации Грузенберга о том, что он «приемлет» русскую историю: «Если Вы большевизма не приемлете, то как же Вы можете говорить, что приемлете всю нашу историю, весь наш народ. Ведь большевизм из истории народа не вычеркнешь». Рассуждая о психологии русского народа, который он сравнивал с готтентотами, Маклаков писал: «Хорошо, когда граблю я, плохо, когда грабят меня. И это готтентотство выявилось в успехе большевизма в России. Я это тоже „приемлю“; но в этом я вижу не признаки величия, а результат его дикого воспитания»109.

Русский Маклаков гораздо строже судил русский народ, чем еврей Грузенберг. В ответ на ностальгически-патриотические ламентации Грузенберга о том, что русский народ ему «не по хорошему мил, а по милу хорош», Маклаков заметил: «Отлично понимаю, что по милу хорош; но если милому можно все прощать, то было бы большой ошибкой считать хорошим то, что гнусно и отвратительно; и это я отношу не только к большевистской головке, но к известным проявлениям всего народа»110.

«По дружбе» Маклаков сообщил Грузенбергу «в двух словах» суть того, к чему сводятся его воззрения на недавнее прошлое России, и главное – на революцию: «Я считаю революцию не только несчастьем для России, ибо она не могла пройти иначе как прошла, но всегда абсолютным несчастьем для всех стран; ибо всегда она либо не нужна и можно было бы обойтись без нее при большом терпении и искусстве, или она вызывает таких духов, вред от которых во много раз больше того зла, с которым революция хотела бороться»111.

Особое раздражение Маклакова вызывали его товарищи по партии, в особенности их непонимание, как он считал, последствий революции: «Когда-то я в шутку предсказывал, что революция есть конец кадетам: первую их половину расстреляют как реакционеров, а вторую повесят как революционеров. Я был гораздо ближе к правде, чем даже сам думал; правда, у кадет остался еще третий исход: кончить жизнь здесь, жалуясь, что их не оценили»112.

* * *В заключение – еще об одной проблеме, связанной с Маклаковым: почему он, столь хорошо все понимавший, остался enfant terrible партии кадетов, не попытавшись партию, или хотя бы ее часть, возглавить и повести правильным, в его понимании, путем? Этот вопрос немедленно поставил ему «веховец» А. С. Изгоев, даже не прочитав, а только уловив по одной фразе смысл «историософии» Маклакова, впервые столь отчетливо сформулированный им в предисловии к выдержкам из протоколов ЧСК. Изгоев соглашался с Маклаковым, что тактика кадетов в 1905–1907 годах была несостоятельна: «Надо было делать одно из двух: либо готовить себе реальную силу в народе для захвата власти, либо договариваться с правительством. Позиция же чистой критики, лишенной реальной силы, была опасна не только для партии, но и для страны».

Нужна была перегруппировка сил, нужен был вождь, ясно понимающий обстановку и способный повести за собой; возможно, нужен был партийный раскол. «Такой вождь выдвигался естественно, – писал Изгоев. – Это были Вы, Василий Алексеевич. Ваш прекрасный ораторский талант, разносторонняя образованность, Ваш сильный и трезвый ум и подлинный патриотизм, облагороженный культурой, стоявшей на высшем уровне, общечеловеческой, властно выдвигали Вас на это место».

Причину того, что Маклаков не предпринял борьбы за лидерство, не создал собственной партии, Изгоев видел не в сибаритстве и любви к покою, чем объясняли многие пассивность Маклакова, а в рассудочности, преобладавшей над волей. Маклаков, по мнению Изгоева, ясно видел безнадежность борьбы, и причина была не в безнадежности «умеренных либералов», а в придворных кругах и высших сановниках. «Там были безнадежно слепые и обреченные». С другой стороны, русская интеллигенция, столь любившая политическую свободу, не понимала, что она «немыслима без огражденной законом собственности». Не только интеллигенты, но даже некоторые русские промышленники не понимали опасности социализма, считая, что с социалистами можно будет «договориться». Поэтому «умеренные либералы» висели в воздухе, и вот почему Маклаков не решился на безнадежную борьбу113.

Нежелание Маклакова брать на себя ответственность отмечали и многие другие современники – и дружески, и враждебно к нему настроенные. Объясняли это по-разному. Один раз Маклаков объяснил это сам; было ему уже за восемьдесят, и кривить душой вроде бы и ни к чему. В рецензии Мельгунова на маклаковские «Речи» говорилось, между прочим, что натуре Маклакова «совершенно чужда была смелость дерзания – это отнюдь не обозначает отрицание смелости и мужественности отдельных выступлений. Такими люди бывают от рождения. Они никогда не могут сродниться с революционной стихией…»114.

Маклаков ответил на рецензию личным письмом, в котором писал Мельгунову: «Интересны Ваши обо мне замечания. И по поводу их хочу Вам дать одно конфиденциальное пояснение».

Позволю себе привести это пояснение почти целиком, ибо оно многое позволяет понять в «проблеме Маклакова»:

Вы написали, что мне была совершенно чужда смелость дерзания, и что я никогда не смог сродниться с революционной стихией; о последнем говорил и Алданов, оба вы правы. Но это не первичное, а производное свойство, и мне хочется самому себе разобраться, откуда оно во мне вытекало, хотя, конечно, себе никто не судья.

Насколько я себя помню, мне была всегда свойственна терпимость к чужим «мнениям». Я за них никогда никого не осуждал, если они «убеждения», а не притворство или угодливость. На этой почве создалась моя близость к масонству. Из той же терпимости вытекала ненависть к претензиям всякого рода насилием навязывать другим свое мнение. В прежнее время преследовали «нерелигиозных» людей, а при большевиках «верующих». Ту же терпимость я испытывал в области политических разногласий. Никакие взгляды меня не отталкивали, но только претензии их предписывать другим, и поэтому когда дело шло не о взглядах, а об устройстве государства, т. е. чего-то для всех обязательного, я свое личное мнение сообразовал с мнениями и желаниями других. […]

Я вывожу все это из моей органической терпимости к мнениям и вкусам, с которыми я несогласен. Это выражалось и в другом моем свойстве, в склонности видеть ошибки своих, и отдавать справедливость «противникам». Это не раз во мне отмечали; многие находили, что это адвокатская «тактика». Я действительно пришел к заключению, что этот прием только полезен для успеха, но во мне это было вовсе не тактикой. Противны мне были не взгляды, а только ложь и насилие. И потому я был всегда на стороне слабейших и побежденных. Победители от насилия не воздерживаются и делают то, в чем раньше других упрекали. Покойный Ф. П. Шереметевский говаривал, что характер всякого человека определяется тем, на чьей стороне он был, когда ребенком читал «Илиаду»; если это так, то я был всегда за Троянцев, а не за Греков. В студенческие годы, изучая Фран[цузскую] революцию, был последовательно на стороне всех побежденных, сначала короля, потом жирондистов, и наконец Робеспьера. У меня есть несколько книг, подаренных мне А. Н. Мандельштамом, на которых он сделал характерную надпись: постоянному защитнику всяких меньшинств. Здесь корень моей нелюбви к революциям и к смелости «дерзаний». Вы и Алданов правильно их отметили, но не объяснили. Я к себе мог бы применить слова А. К. Толстого: