Полная версия

Музеи смерти. Парижские и московские кладбища

Самый необычный и редко встречающийся надгробный жанр на парижских кладбищах – реалистическая эффигия, которая появилась во второй половине XIX века. Как я уже писала, отличие нового жанра состояло также и в том, что он нарушил основной принцип архитектурной геометрии кладбища, его вертикалей и горизонталей, символизирующих жизнь и смерть. Если Жерико, как и другие подобные скульптуры умерших, полулежит на гробе, то распростертая фигура французского журналиста Виктора Нуара (с. 1870), в сюртуке и в натуральный рост, лежит плашмя на горизонтальной плите, рядом с ним – упавшая с головы шляпа (ил. 14). То есть он изображен на месте смерти. Новые эффигии, в отличие от старых, изображают лежащее тело, а не стоящее – пусть и в «горизонтальном» положении, как тела Элоизы и Абеляра. Бронзовая фигура Нуара был изваяна известным скульптором Жюлем Далу, работавшим в натуралистической манере.

Нуар был убит, когда ему было всего 22 года, а застрелил его кузен Наполеона III Пьер Бонапарт, по одной из версий – в политической размолвке[91]. Из «неприличного»: на месте гениталий имеется протуберанец, который превратился в излюбленный эротический фетиш; со временем он стал блестеть, в результате чего могилу, как и могилу Уайльда, огородили, но ненадолго – запротестовали женщины, видимо, те, которые этот протуберанец массируют. Такова притча.

Самая известная эффигия на Пер-Лашез находится на могиле знаменитого социалиста и революционера Луи-Огюста Бланки (с. 1881), умершего от инсульта; ее тоже изваял Далу, но совсем в другом стиле (ил. 15). Памятник, установленный на кладбище в 1885 году, представляет собой распростертое голое тело, покрытое саваном в складках; в отличие от Нуара Бланки изображен трагически (почти сорок лет своей жизни Бланки провел в тюремном заключении). Хотя он и был противником христианства, в ногах у него лежит терновый венец, а запрокинутая направо голова со вздутой веной напоминает традиционную репрезентацию снятия с креста распятого Христа. Могила стала местом паломничества различных революционно настроенных групп, а репрезентация Бланки превратилась в аллегорический символ, или, как пишет Эндрю Эшельбахер, в метанарратив республиканского мученичества[92]. Кстати говоря, Бланки был на похоронах Нуара и участвовал в политической демонстрации в его честь.

Ил. 16. Ж. Кроче-Спинелли и Т. Сивель (Альфонс Дюмилатр)

Более ранний подобный пример – памятник ученым-воздухоплавателям Ж. Кроче-Спинелли и Т. Сивелю (ил. 16), погибшим во время полета на аэростате «Зенит» в 1875 году. Об этом случае писали и в России[93]. Надгробие выполнено скульптором Альфонсом Дюмилатром. Аэронавты держатся за руки; их голые тела, как и у Бланки, покрыты саванами в складках; у одного голова тоже откинута[94]. Эшельбахер утверждает, что этот памятник, скорее всего, повлиял на изображение Бланки. Я же полагаю, что источником послужила эффигия героя бланкистов – Жан-Батист-Альфонса Бодена, установленная на Монмартре в 1872 году (см. с. 90).

Ил. 17. Фернан Арбело (Адольф Вансарт)

В отличие от прочих эффигия малоизвестного архитектора Фернана Арбело (с. 1942), умершего во время немецкой оккупации Парижа во Вторую мировую войну (скульптор Адольф Вансарт), изображает Арбело живым (ил. 17). Лежа на могиле, он держит перед собой голову жены, которую очень любил, и смотрит ей в глаза. По легенде, они совершили двойное самоубийство, и жена покоится в той же могиле. Эпитафия гласит: «Они дивились своему красивому путешествию, которое привело их к концу жизни»[95].

Ил. 18. Елена Андреянова (Бозетти)

Ил. 19. Аделаида Морис (Леопольд Морис и Анри Дассон)

На Пер-Лашез встречаются и женские эффигии. Первая (ил. 18) находится на могиле известной петербургской балерины Елены Андреяновой, первой русской балерины, исполнявшей партию Жизели и часто гастролировавшей за границей. Андреянова умерла в 1857 году, то есть раньше тех мужчин, у которых лежат эффигии, но мне не удалось узнать, когда именно было установлено ее надгробие работы скульптора Бозетти. Иными словами, можно предположить, что первая «реалистическая» эффигия на Пер-Лашез принадлежит женщине[96], которая, в отличие от мужских, лежит со скрещенными на груди руками, представляя смерть как вечный сон.

Памятник Аделаиды Морис (с. 1875) отличается от мужских эффигий тем, что он совмещает смерть с трогательным «женским» содержанием: дочь склоняется над умершей матерью и кладет ей на голову кипарисовый венок (ил. 19). Эпитафия гласит «„Adieu mère“ – от дочери и сына»[97]. Если у Нуара и Бланки просто лежат их мертвые тела, то эффигия у Морис изображает нарратив традиционного прощания дочери с матерью, совмещая также традиционные кладбищенские горизонтали и вертикали. Правда, человеческие отношения и вертикали присутствуют и у Арбело.

В ХX веке на Пер-Лашез был установлен памятник, на котором эффигия, как и у Морис, изображает мать и ее семейный нарратив (ил. 20). Она принадлежит Луизе Даррак (с. 1920), жене фабриканта и пионера автомобилестроения Александра Даррака (поэтому вместо подушки у нее под головой лежит шина.) В большом семейном склепе с колоннами, под круглой аркой лежит женщина, окруженная горельефными семейными и специфически женскими нарративами, часть которых изображена на задней стене. Спереди сверху – эпизод из фабричной жизни, а под ним репрезентации пьеты (Богородица, держащая на коленях Христа) и матерей с ребенком[98]. На нижнем уровне (под эффигией) страждущие склоняют головы перед сценой «поединка» дочери со смертью, уносящей тело матери в царство мертвых. Богатство нарратива и вертикалей радикально отличает памятник Луизе Даррак от классической мужской эффигии.

Ил. 20. Луиза Даррак. Семейный склеп (Поль Ландовски и Андре Гранэ)

Ил. 21. Лежащая лицом вниз плакальщица

Ил. 22. Семейная усыпальница Ф. -В. Распай (Антуан Этекс)

* * *Самая распространенная женская скульптура на Пер-Лашез – плакальщица. На надгробии Шопена сидит склоненная, горюющая муза музыки со сломанной лирой в руках[99]. Страждущая плакальщица полулежит лицом вниз на вертикально расположенных саркофагах семей Ленуар и Вавэн (вторая половина XIX века). Есть и более оригинальное изображение на могиле того же времени: на кладбищенской плите лежит лицом вниз полуголая экстатическая плакальщица – под ней руины столба, наводящие на мысль о смерти (ил. 21).

На семейном склепе ученого-химика и республиканца Франсуа-Венсана Распая, заключенного в тюрьму за участие в революции 1848 года, стоит женщина (ил. 22). Пока Распай был в заключении, его жена Генриетта Труссо (с. 1853) умерла, скульптура изображает ее в тот момент, когда она в отчаянии ухватилась за зарешеченное окно склепа, который напоминает тюрьму. Фигура полностью задрапированной женщины, символизирующей смерть, была изваяна тем же Антуаном Этекс[100]. Распай заказал ему памятник после возвращения из ссылки в 1862 году; сам он похоронен здесь же[101].

Плакальщицы, закрывающие лицо руками и установленные на мавзолеях, иногда исполняют функцию кариатид (ил. 23 и 24). Первая пара – у скульпторов XIX века Ж.-П. Дантана (с. 1869) и его брата (с. 1878)[102]. Они стоят под ионическими капителями, которые отсылают к греческим колоннам в виде кариатид, например, в Акрополе. У входа в более поздний (1891) мавзолей семьи Лериш стоят такие же плакальщицы, но выполненные в стиле модерн[103]. Из необычного: и те и другие представляют собой не только эмоциональную, но и физическую (архитектурную) опору. Плакальщицы-кариатиды встречаются и на других парижских кладбищах[104].

Ил. 23. Плакальщицы в виде кариатид. Склеп Ж. -П. и А.-Л. Дантан

Ил. 24. Плакальщицы. Семейный склеп Лериш

Необычный женский памятник с названием «Каменная завеса» (ил. 25) стоит на могиле Мари Бюселл (с. 1914). Символизирующий слепоту, он был установлен Институтом для молодых слепых в благодарность за ее покровительство (больше ничего об этой женщине мне узнать не удалось). Как и в случае с мадам Распай, памятник изображает задрапированную женщину, только не плакальщицу, а заступницу; на ее голове венок, в руках с переплетенными пальцами – четки. Коленопреклоненная женщина внизу возлагает ей цветы. Световые пятна на памятнике усиливают эффект складок на драпировке.

* * *Памятник «Умершим» («Aux Morts», 1895–1899) Альбера Бартоломе посвящен всем отправляющимся в мир иной; он замыкает главную аллею Пер-Лашез, которая поднимается вверх по холму Сен-Луи (ил. 26). Верхняя часть мавзолея изображает переход из этой жизни – в иную. По обеим сторонам от входа стоят голые и полуголые женщины и мужчины, испытывая страх перед потусторонним миром и протестуя против него; одна пара как раз проникла внутрь. На нижнем ярусе – женщина в роли Духа жизни, простирающая руки над лежащей умершей парой и ребенком. Недалеко от памятника похоронен сам Бартоломе; на его могиле установлена эффигия.

Ил. 25. Мари Бюселл. «Каменная завеса»

Ил. 26. Памятник «Умершим». Aux Morts (Альбер Бартоломе)

Ил. 27. Нестор Махно (Колумбарий)

Этот мавзолей является оссуарием, куда складывали выкопанные кости со всех парижских кладбищ, включая Пер-Лашез. Когда он переполнялся, кости сжигали в крематории. В этом отношении мавзолей напоминает новую форму парижских катакомб, куда с церковных кладбищ на рубеже XIX – ХX веков перенесли все останки, – с той очевидной разницей, что мавзолей представляет собой скульптурный памятник, которым мы любуемся снаружи.

В функциональном отношении «Aux Morts» можно уподобить колумбарию, построенному на Пер-Лашез в конце 1880‐х годов, хотя последний не является анонимным захоронением. Колумбарий отличается от традиционного кладбища не только способом сохранения останков умерших, но и унификацией: ниши одного размера вместо разнообразных надгробий и только поминальные дощечки с основными данными. Здесь, в отличие от кладбищ, подчеркивается равенство всех – богатых, знатных и простолюдинов – перед лицом смерти.

Среди похороненных в колумбарии: знаменитая танцовщица Айседора Дункан, некогда супруга поэта Есенина, открывшая танцевальную школу в Москве; первый значительный чернокожий прозаик Ричард Райт, в конце концов сбежавший от американской расовой несправедливости в Париж; русско-американский живописец Павел Челищев, эмигрировавший из России с Белой армией. Там же лежит прах председателя Третьей государственной думы Александра Гучкова[105] и (ил. 27) украинского анархиста-революционера Нестора Махно.

Колумбарий как пространство захоронений, возможно, послужил прототипом современного английского и американского кладбища с нейтральными табличками, на которых указаны лишь имена и даты жизни и смерти погребенных (с. 24). Но это парки, а не музеи смерти, которые мы посещаем в историко-культурных и художественных целях. Такие кладбища не наводят нас на размышления и не способствуют упорядочению эмоций, вызванных горем утраты: там царит смерть в своем неприкрашенном виде. С другой стороны, это нейтральное пространство способствует вытеснению смерти из современного сознания, о чем я пишу во Вступлении. Кладбища этого типа, как и колумбарий, можно назвать минималистским биографическим словарем лежащих там «жителей».

* * *Возвращаясь к традиционному кладбищу и его общему виду: если смотреть на Пер-Лашез с высоты холма Сен-Луи, перед наблюдателем открываются многочисленные ярусы надгробий, окруженных деревьями. Панорамный вид с высоты птичьего полета отличается от крупного плана, который мы получаем, стоя рядом с могилой и разглядывая кладбищенское искусство как вблизи, так и в некотором отдалении от памятника. (Именно так и поступают любители надгробного искусства, рассматривая заинтересовавшие их могилы.) Два этих ракурса отчасти напоминают поход в музей живописи: сначала зритель изучает заинтересовавшую его картину издалека, чтобы увидеть целое, а затем вблизи, чтобы увидеть живописные детали. Конечно, в музее нам недоступен ракурс с высоты птичьего полета[106], да и на кладбище он возможен только в том случае, если оно расположено на холме.

Ил. 28. Каспар Давид Фридрих. «Странник над морем тумана», 1818 г. (Гамбургский кунстхалле)

В этой связи вспоминается картина замечательного немецкого живописца-романтика Каспара Давида Фридриха «Странник над морем тумана» (1818) (ил. 28). Его медитативные полотна, часто обращенные к природе, переносят зрителя в пространство, склоняющее к медитации. Стоящий высоко на скалах человек изображен сзади крупным планом; он смотрит вдаль, созерцая море и горы. Фридрих предлагает зрителю соучаствовать в его размышлениях.

Бальзак, утверждавший, что редко выходит из дому, говорил: «…но когда я чувствую себя истощенным, я иду на Пер-Лашез, чтобы взбодриться»[107]. Там он и похоронен. И героя самого известного романа Бальзака, старика Горио, хоронят на этом же кладбище, но не на деньги его богатых дочерей: могилу на короткий срок оплачивают неимущий студент и герой романа Растиньяк. После похорон Растиньяк поднимается на холм, с высоты птичьего полета смотрит на Париж, где живет высший свет, и бросает ему вызов: «А теперь – кто победит: я или ты!» Его взгляд переносится из кладбищенского пространства скорби на сам город, чтобы вознестись над богатством буржуазии[108]. Из парижских достопримечательностей с холма Пер-Лашез видны Нотр-Дам и Дом инвалидов, где похоронен Наполеон[109].

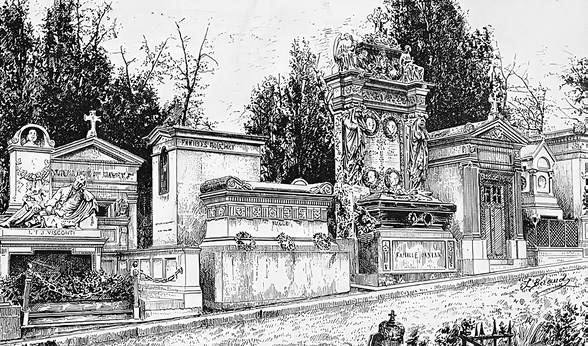

Ил. 29. Рисунок Пер-Лашез. Журнал «La Construction modern» (1891)

* * *Как и в музее, на кладбище Пер-Лашез посетителю предлагаются надгробия различных исторических стилей и эпох, преимущественно часовни и мавзолеи, особенно неоготические, античные храмы с колоннадой или же их руины, обелиски и пирамиды, всевозможные колонны и саркофаги, плакальщицы, а также индивидуализированные надгробия, как на могилах Жерико, Роденбаха и Уайльда. И, конечно, множество скульптур и рельефов женщин, мужчин и детей, которые, независимо от размера, почти всегда представлены в вертикальном положении: они изображают жизнь, а не смерть – в отличие от эффигий. На рисунке из журнала «La Construction moderne» от 1891 года показаны разнообразные надгробные памятники Пер-Лашез (ил. 29).

К середине XIX века Пер-Лашез стало самым престижным кладбищем в Париже; здесь можно было купить себе место среди известных людей, получив нечто вроде земного бессмертия. Это было и самое дорогое кладбище; участок для захоронения навечно[110] или же на определенный срок, подлежащий продлению, стоил очень больших денег[111]. Таким образом, ничем не примечательный человек за определенную сумму мог оказаться в пространстве, о котором помнят многие поколения и знают во всем мире.

Несмотря на романтический замысел создать садово-парковое кладбище как место для медитации, камень довольно быстро захватил Пер-Лашез с его густо поставленными могилами. Кладбище какое-то время расширялось, пока не уперлось в соседние дома, не подлежащие сносу. К середине XIX века из‐за возрастающей плотности захоронений, пишет Ричард Этлин, Пер-Лашез стал «метрополем мертвых»[112], своего рода перенаселенным мегаполисом, повторяющим или отражающим город живых. Как и церковные кладбища в прошлом, Пер-Лашез быстро переполнился, в результате могилы стали расти по вертикали, а не по горизонтали. Идея садового парка, по которому можно гулять и, сидя на скамейке, медитировать, почти забыта, хотя деревья и кусты сохранились.

На кладбище можно ходить как в исторический музей надгробий, но в то же время это место, куда родственники и друзья покойного приходили на похороны, а затем навещали пространство памяти. Эту функцию Пер-Лашез очень давно утерял.

ЭпилогПер-Лашез отчасти отражает историю Франции и в более широком смысле. Из памятных исторических скульптур следует назвать Стену коммунаров – барельеф, учрежденный на том месте кладбища, где в 1871 году по приказу правительства Третьей республики были убиты 147 защитников Парижской коммуны. Представители рабочего движения в день годовщины до сих пор проводят на этом месте мемориальный марш или митинг. А недалеко от стены погребены известные социалисты, такие как П. Лафарг (на похоронах последнего в 1911 году Ленин произнес поминальную речь[113]) и писатель- коммунист А. Барбюс (с. 1935).

Ил. 30. Нацистский лагерь Нойенгаме. В память погибших французов

Однако бо́льшая часть исторических мемориалов на Пер-Лашез связана с итогами Второй мировой войны: в память эмигрантов, участвовавших в Сопротивлении (Résistance); в память французов (ил. 30), погибших в нацистском лагере Neuengame, недалеко от Гамбурга, памятник которым в виде коленопреклоненной женщины мы здесь видим.

Целая аллея мемориальных скульптур посвящена жертвам Холокоста. В основном это макабрические memento mori: скелеты, погибающие или погибшие люди (ил. 31). Над кладбищем возвышается памятник жертвам лагеря Заксенхаузен в Ораниенбурге (установлен в 1970 году), изваянный скульптором Жан-Батистом Ледуком (Ledoucq) и напоминающий Альберто Джакометти. Жорж Халбут (Halbout) создал памятник жертвам лагеря Нацвейлер-Штрутгоф; геноцид олицетворяет лежащий бронзовый скелет с устрашающим и одновременно измученным оскалом черепа.

Ил. 31. Заксенхаузен. В память погибших (Жан-Батист Ледук)

Ил. 32. Моновиц / Аушвиц III. В память погибших (Луис Мителберг)

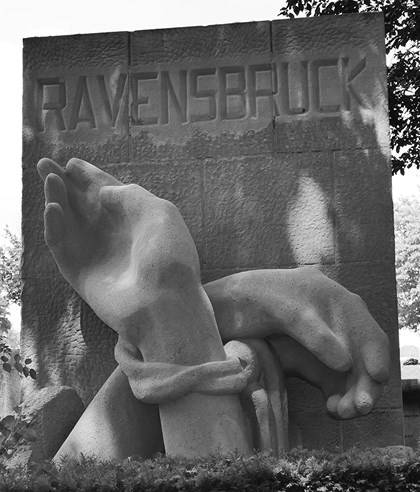

Ил. 33. Женский лагерь Равенсбрюк. В память погибших

Смерть в лагере Моновиц (Аушвиц III) предстает в виде скелетов, направляющихся к своей окончательной погибели – в газовую камеру; один из них толкает тачку, в которой лежит скелет, уже неспособный идти (ил. 32); это работа Луиса Мителберга. Памятник погибшим в самом большом нацистском лагере для женщин – в Равенсбрюке – изваян в ином стиле (ил. 33): это просто связанные руки[114]. Каждый памятник снабжен информацией о лагерях и массовых уничтожениях.

Как известно, в концлагерях трупы сжигали, и печи с трудом справлялись с количеством убитых в газовых камерах. Удушливый запах дыма из печей означал массовое сожжение жертв, о чем одни местные жители знали, другие даже не догадывались. Под влиянием «Фуги смерти» известного поэта Поля Целана Томас Лакер в своей книге «The Work of the Dead» называет Холокост «могилой в небе», имея в виду мертвых, превратившихся в дым из лагерных крематориев. Стоит вспомнить сталинский террор, когда в крематории на Новом Донском кладбище по ночам (чтобы никто не знал) сжигали трупы расстрелянных в 1930‐х и начале 1940‐х годов (см. с. 143–144). Такое использование московского и других крематориев в сталинскую эпоху предвосхитило нацистскую практику.

Если удушливый запах дыма в концлагерях свидетельствовал об уничтожении трупов, то в далеком прошлом на старых парижских кладбищах, особенно на переполненном Cimetière des Saints-Innocents, удушливый запах (как я пишу во Вступлении) источали гниющие трупы, и в районе Невинно убиенных это зловоние стало частью повседневной жизни. Сжигание трупов в нацистских лагерях тоже составляло лагерную повседневность и относилось к их ужасающей экономике смерти. Мемориалы на Пер-Лашез напоминают посетителям и о ней, и об исторической трагедии Холокоста.

IV. Кладбище Монпарнас

В 1920‐е годы главным богемным районом Парижа стал Монпарнас, где жили и работали художники и писатели. Особенно часто они встречались в кафе «La Rotonde»[115]: из французов – Матисс, Марсель Дюшан, Жан Кокто, Андре Бретон и др., а также «экспаты» (от английского expatriate[116]): Пикассо, Модильяни, Диего Ривера, поэт Гийом Аполлинер[117]; американские писатели Скотт-Фицджеральд, Хемингуэй, Гертруда Стайн. Бывали там, конечно, и русские эмигранты: Ходасевич и Нина Берберова: она пишет, что в «Ротонде» «собираются: Б. Поплавский, А. Гингер, А. Ладинский, Мих. Струве[118], Г. Адамович, через несколько лет – В. Смоленский, Ю. Фельзен, Ю. Мандельштам, Г. Федотов, реже – В. Вейдле, Б. Зайцев…»[119]; из художников – Шагал, Ларионов, Гончарова, Осип Цадкин и Хаим Сутин. До революции туда приходили Волошин и Эренбург, а Троцкий, друживший с Риверой, играл там в шахматы. И Маяковский, который был в Париже в конце 1924 года, ходил в «Ротонду» – у него даже есть стихи, где она упоминается, например «Верлен и Сезанн»[120].

Недалеко от «Ротонды» расположено кладбище Монпарнас; оно было открыто за чертой Парижа на склоне холма Парнас в 1824 году и сначала называлось Южным. Начнем нашу прогулку по нему с двух незаурядных надгробий, установленных в начале ХX века. Первое (ил. 1) принадлежит семье предпринимателя и изобретателя безопасной керосиновой лампы Шарля Пижона и воплощает собой богатство и буржуазность: в резной двуспальной кровати лежат муж и жена (правда, аккуратно одетый муж полулежит, держа в одной руке записную книжку, в другой перо); на изголовье стоит ангел с керосиновым факелом. Умер Пижон в 1915 году, а надгробный памятник в повседневном жанровом стиле заказал еще в 1905‐м, так что он ожидал его в течение десяти лет; жену похоронили под ним в 1909‐м.

Ил. 1. Шарль Пижон. Двуспальная кровать

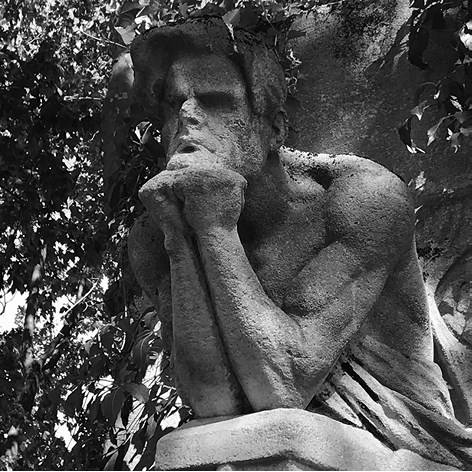

Самый необычный памятник и в совсем ином ключе появился на Монпарнасе в 1902 году. Кенотаф («пустая могила» по-гречески), совмещающий кладбищенские горизонтали и вертикали (ил. 2), был установлен над пустой могилой и посвящен Бодлеру, который умер за 35 лет до этого и был похоронен в ничем не примечательной семейной могиле, где и продолжают лежать его останки. Памятник состоит из двух репрезентаций: внизу лежит завернутое тело в виде мумии, напоминающей эффигию (ил. 3); над ней возвышается загадочный бюст самого поэта в виде «мыслителя»[121], облокотившегося на постамент и довольно злобно смотрящего на посетителя (ил. 4). Как пишет Франсуаза Мелцер, памятник воплощает те мысли, которые преследовали Бодлера всю жизнь: о смерти и – одновременно – о скованности физического тела[122]. Колонну под бюстом частично обволакивает скелет вампира или летучей мыши. Автором кенотафа был молодой – и одержимый Бодлером – скульптор Жозе де Шармуа (с ним хорошо был знаком Максимилиан Волошин[123]). Памятник типизирует репрезентация двойственности, характерной для творчества Бодлера, начиная с названия сборника стихов «Цветы зла» или стихотворения в прозе «Двойная комната»[124]. В начале этого стихотворения представлено пространство безвременно́го райского сновидения; появление в комнате призрака возвращает время, которое ассоциируется с жутью адских воспоминаний и со скукой повседневной жизни. Двойственность относится здесь к оппозиции двух форм времени, радикально изменяющих пространство, в котором находится поэт-повествователь.

Ил. 2. Шарль Бодлер. Кенотаф (Жозе де Шармуа)

Ил. 3. Бодлер. Эффигия

Ил. 4. Бодлер в виде «мыслителя»