Полная версия

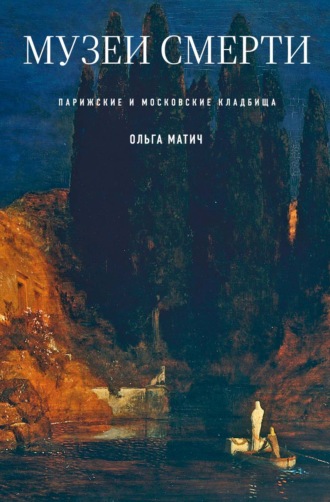

Музеи смерти. Парижские и московские кладбища

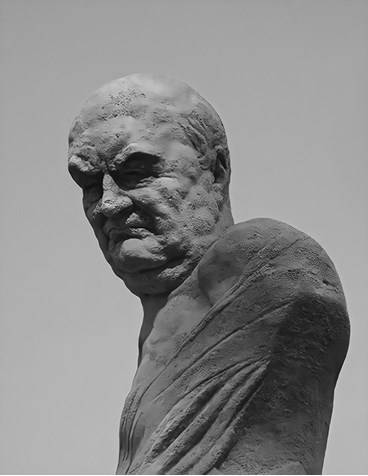

Ил. 5, 6. Шарль Огюстен де Сент-Бёв (Жозе де Шармуа)

Кровать Пижонов, воплощающая богатую и самодовольную буржуазную жизнь, и загадочный памятник Бодлера в стиле модерн представляют в монпарнасском кладбищенском пространстве социальные и эстетические антиподы.

На могиле известного Шарля Огюстена де Сент-Бёва (с. 1869), создателя индуктивного биографического метода в литературной критике, установлена необычная погребальная колонна (ил. 5 и 6), выполненная тем же Шармуа[125]. Как и у Бодлера, этот памятник появился спустя много лет после смерти Сент-Бёва – в 1903 году. Бюст на высоком столбе частично покрыт тканью, которая спускается, обвивая столб, и ложится на плиту широким шлейфом в красивых складках, что и делает памятник примечательным. Выражение лица старого критика, опять-таки как у Бодлера, скорее злое и скептическое, о чем писали в парижской прессе[126].

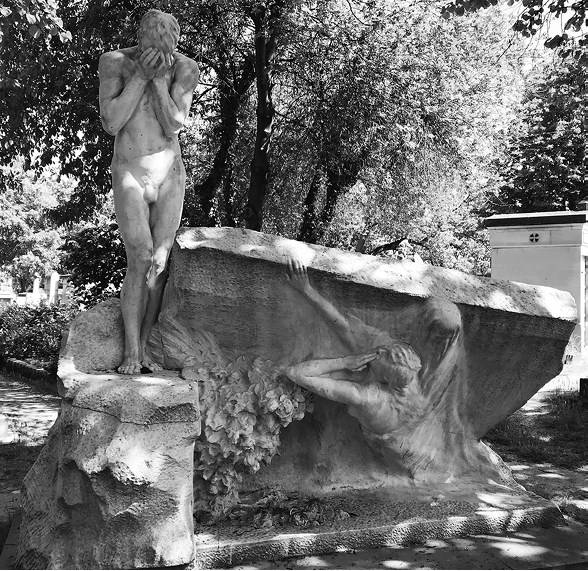

Еще один необычный памятник под названием «Разлучение пары» (ил. 7) изваял Алис Марке (Alix Marquet) в 1902 году: страждущий мужчина переживает смерть горячо любимой жены; та стремится к мужу, но Смерть тянет ее в подземелье. У памятника интересная история: изначально он находился в Люксембургском саду, но в 1965 году его перенесли на Монпарнас: городские власти сочли непристойной фигуру обнаженного мужчины. Это в шестидесятые годы! Сцена с женщиной и Смертью, тянущей ее в небытие, напоминает о памятнике Луизе Даррак на кладбище Пер-Лашез (см. с. 57–58), только там дочь вступает в поединок со Смертью, которая уводит мать в царство мертвых.

Ил. 7. Разъединение пары (Alix Marquet)

Ил. 8. Jacques Lisfranc de Saint-Martin. Лекция хирурга (Carle Elshoecht)

Более старое многогранное надгробие на могиле знаменитого хирурга Жака Лисфранка де Сен-Мартена (Jacques Lisfranc de St. Martin, с. 1847) было установлено вскоре после его смерти (ил. 8). Сверху на нем стоит его бюст. На одной из сторон – необычный черный горельеф, исполненный в реалистической манере[127]: Лисфранк демонстрирует одну из своих знаменитых хирургий – ампутацию ступни и создание протеза[128]. Слушатели изображены в разных позах; одни сосредоточенно слушают, другие размышляют; девочка (справа) смотрит с недоумением. С обратной стороны изображен лежащий мертвый воин[129], на скамье сидят другие воины. Весь памятник окружает ограда с черепами.

* * *Если говорить о классических надгробных жанрах, то на Монпарнасе, как и на остальных парижских кладбищах, множество фамильных склепов – как в неоготическом, так и в других стилях (ил. 9). Мавзолей в стиле ар-нуво с витражами принадлежит русской семье Лопатиных. На византийском куполе выгравировано на церковнославянском «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою васъ». Имена захороненных указаны внутри мавзолея, где расположена икона Богородицы с младенцем.

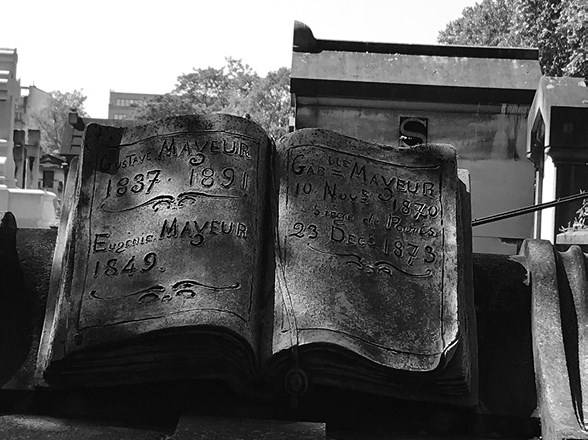

Пример другого классического жанра[130] – памятник в виде открытой книги (ил. 10) на семейной могиле основателя литейного завода Густава Маёра (Mayeur, с. 1891), создавшего разнообразные шрифты для печатания книг, реклам и т. п., а также для орнаментальных виньеток, которые продолжали широко использоваться в начале ХX века.

Ил. 9. Семейная усыпальница Лопатиных

Ил. 10. Густав Маёр (Mayeur). Раскрытая книга

Ил. 11. Семейная могила Ильи Циона. Распятие

Ил. 12. Портреты на постаменте

На парижских, как и на московских, кладбищах встречаются надгробия в жанре распятия на Голгофе (ил. 11). Распятие, на котором Христос изображен с поникшей головой, стоит на могиле известного русско-французского физиолога Ильи Циона (Elie de Cyon, с. 1912); вместе с Карлом Людвигом они открыли в аорте нерв, названный в их честь. В Париже Цион сотрудничал со знаменитым физиологом Клодом Бернаром, а в Петербурге у него учился Иван Павлов. Из необычного: на голгофе расположены рельефные портреты Циона и его жены, придающие постаменту светскость, а в случае жены – и декоративность (ил. 12). Будучи евреем, он ради профессионального продвижения перешел сначала в лютеранство, затем в православие, а во Франции – в католичество. Цион, однако, не был «положительным героем»; он был антисемитом, коллаборантом российских реакционеров вроде К. Победоносцева и консерваторов как М. Н. Катков; был желчным и очень самолюбивым[131], имел отношение к финансовым махинациям. По некоторым догадкам, он участвовал в создании «Протоколов сионских мудрецов»[132]. Так что памятник в виде распятого Христа вносит элемент иронии в образ Циона.

Ил. 13. Семейная усыпальница Оскара Роти (ск. О. Роти)

Ил. 14. Портретная медаль Мари Роти

В фамильной усыпальнице Оскара Роти (с. 1911), известного художника медалей и монет, лежит классическая женская эффигия: покрытая саваном, с прижатым к груди младенцем[133] (ил. 13). Она лежит в декоративном склепе под треугольной кровлей, с полукруглыми арками и колоннами, которые его отчасти поддерживают. На гробнице с разных сторон расположены медали-портреты захороненных в ней членов семьи Роти, в том числе медаль с изображением его жены Мари (урожд. Буланже) (ил. 14).

Классическая женская эффигия установлена на могиле Элизы Коппел (с. 1874, урожд. Кокерель), но, к сожалению, ее я не сумела найти.

* * *Как и на других парижских кладбищах, здесь похоронено много представителей искусства. Из старых скульпторов это знаменитый Франсуа Рюд (с. 1855), автор эффигии Г. Кавеньяку на Монмартре (см. с. 89); на могиле Рюда стоит портретный бюст на постаменте с лавровым венком (ил. 15), как и внизу на горизонтальной плите – от его учеников (здесь он не виден). На кладбище Монпарнас лежит и Жюль Далу (с. 1902), изваявший эффигии В. Нуара и Л.‐О. Бланки на Пер-Лашез (см. с. 52). Из писателей эпохи fin de siècle – Ги де Мопассан (1893) и Ж.-К. Гюисманс (1907), автор декадентского романа «Наоборот» (герой которого дез Эссент находится на пороге смерти, см. с. 18). На могиле пейзажиста Густава Юндта (с. 1884), как и у Рюда, стоит портретный бюст на высоком постаменте работы Огюста Бартольди, на котором девочка укрепляет палитру с кистями (ил. 16).

Среди известных представителей искусства – «экспатов» на Монпарнасском кладбище похоронены Тристан Тцара (с. 1963), поэт-дадаист румынского происхождения; скульпторы-авангардисты Константин Бранкузи (с. 1952), тоже родом из Румынии, и Осип Цадкин (с. 1967), родом из Витебска; из художников – замечательный экспрессионист Хаим Сутин (с. 1943), родившийся в Минской губернии, и Иван Пуни (с. 1956), русский кубист, но не только. Из более молодых «экспатов»: художник-сюрреалист американец Ман Рэй (с. 1976); писатели – ирландец Сэмуэл Беккет (с. 1980), аргентинец Хулио Кортасар (с. 1984), Ионеско (1994), тоже из Румынии, и мексиканец Карлос Фуэнтес (с. 2012) – хотя он и не жил во Франции[134].

Ил. 15. Франсуа Рюд. Портретный бюст (Поль Кабе)

Ил. 16. Густав Юндт. Портретный бюст и девочка с палитрой (Огюст Бартолди)

Из знаменитых французов середины ХX века на кладбище Монпарнас похоронены (в одной могиле) великий философ-экзистенциалист Ж.-П. Сартр (с. 1980) и Симона де Бовуар (с. 1986) (ил. 17). На могиле Маргерит Дюрас (с. 1996), известной писательницы, киносценариста[135] и режиссера, стоит обычный горшок, заполненный шариковыми ручками[136]. Здесь лежит и Сьюзен Зонтаг (с. 2004) – одна из самых известных американских критиков и публичных интеллектуалов своего поколения[137].

Ил. 17. Маргерит Дюрас. Горшок с шариковыми ручками

В еврейской части кладбища похоронен Альфред Дрейфус (с. 1935), который в 1894 году по сфабрикованному обвинению был осужден за шпионаж в пользу Германии и измену родине. Антисемитский заговор в верхушке военной власти стал известен как «дело Дрейфуса» (стоит отметить, что он был единственным членом генерального штаба – евреем). В поддержку Дрейфуса выступил Эмиль Золя со знаменитой статьей «Я обвиняю»[138], адресованной президенту Феликсу Фору. Оправдание последовало лишь в 1906 году[139]. Плоское надгробие на семейной могиле Дрейфуса обычно покрыто камешками – по еврейской традиции. В той же части похоронен великий социолог Эмиль Дюркгейм (1917), камешки лежат и на его могиле.

Ил. 18. Татьяна Рашевская. Поцелуй (К. Бранкузи)

Ил. 19. Александр Алехин. Горельефный портрет

* * *Среди русских, похороненных на Монпарнасе, мы здесь видим два памятника. Первый – неизвестной анархистке Татьяне Рашевской (с. 1918)[140], но на ее могиле стоит необычное надгробие (ил. 18). Это одна из копий скульптуры «Поцелуй» знаменитого Бранкузи, здесь же захороненного: две слившиеся в поцелуе фигуры в протокубистском стиле. Впервые «Поцелуй» был экспонирован на знаменитой Арсенальной выставке (1913) в Нью-Йорке (ил. 19). Второй – у великого шахматиста Александра Алехина (с. 1946) – это профильный горельеф с надписью по-французски «Шахматному гению России и Франции», а на плите, которая не видна на фотографии, – шахматная доска.

Ил. 20. Симон Петлюра. Памятник с бюстом

Еще здесь похоронены: народник Петр Лавров (с. 1900); один из основателей Боевой организации, социал-революционер Григорий Гершуни (с. 1908); театральный деятель и специалист по балету Анатолий Шайкевич (с. 1947); писатель Анри Труайя (Лев Тарасов, с. 2007), родившийся в русско-армянской семье в Москве[141]

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Из парадоксального: мой дед Александр Билимович, в 1930 г. тяжело переживавший смерть первой жены и моей родной бабушки, увлекся теорией Федорова о воскрешении мертвых. И это несмотря на то, что он был экономистом, одним из первых русских, применявших математический метод в экономике и изобретавших соответствующие научные алгоритмы для ее изучения.

2

См. «Философию общего дела».

3

Цит. по: Martin-Fugier A. Bourgeois Rituals / A History of Private Life. IV. From the Fires of Revolution to the Great War / Ed. M. Perrot. Tr. A. Goldhammer. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 1990. Р. 298.

4

Еще в Средние века Филип II запретил проституткам заниматься своей профессией в Saint-Innocents (Hayes D. M. Body and Sacred Place in Medieval Europe, 1100–1389. London: Routledge. 2004. Р. 65). Разумеется, указ плохо соблюдался.

5

Основополагающий исторический труд о запахах принадлежит известному историку школы «Анналов» Алену Корбену («Le miasma e la jonquille. L’ odorat et l’ imaginaire social, XVIII–XIX siècles», 1982). Несколько глав из Корбена были переведены на русский язык и опубликованы в сборнике: Ароматы и запахи в культуре. Т. 1 / Сост. О. Б. Вайнштейн. М.: Новое литературное обозрение, 2003.

6

Фуко М. Другие пространства // Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью. М.: Праксис, 2006. С. 199.

7

Об опасности миазмов писал Федоров: «…умершие явятся в виде миазмов: смерть как разложение тел умерших, в виде заразы, есть естественное наказание живущих, отказавшихся от воскрешения, т. е. от сложения, разлагающегося в живое тело» (Федоров Н. Сочинения. Часть 1 // Философия общего дела. М.: Юрайт, 2016. С. 53).

8

Эрисман Ф. Ф. Кладбища // Энциклопедия Брокгауза и Ефрона. Т. XV/29. 1895; https://ru.wikisource.org/wiki/ЭСБЕ/Кладбища.

9

Изначальное значение – голубятня, от лат. columba (голубь).

10

Richardson R., Hurwitz B. Jeremy Bentham’s Self Image: An Exemplary Bequest for Dissection // Jeremy Bentham: Critical Assessments / Ph.C. Parekh (ed.). Vol. 1. London: Routledge, 1993. Р. 110–111.

11

Другие источники дают 1723 год.

12

Поэма «Могила» (1774) шотландского кладбищенского поэта Роберта Блэра известна замечательными иллюстрациями, сделанными Робертом Блейком в начале XIX века. См.: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category: The_Grave_-_Watercolors_by_William_Blake.

13

Степанова М. Памяти памяти. 4‐е издание М.: Новое издательство, 2019. С. 102.

14

Ariès Ph. The Hour of Our Death // Tr. H. Weaver. New York: Alfred A. Knopf. 1981. С. 217. Арьес – известный французский историк повседневности: не только истории смерти в ее обыденных и духовных отношениях, но и семьи и детства. Русский перевод: Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. М.: Прогресс-Академия, 1992; https://royallib.com/book/ares_filipp/chelovek_pered_litsom_smerti.html.

15

Статья с этим названием была опубликована только в 1984 г.

16

Фуко М. Другие пространства. С. 200–201.

17

Катаев В. Кладбище в Скулянах. М.: Молодая гвардия, 1976. С. 7.

18

Это первая строфа неоконченного стихотворения «Два чувства дивно близки нам…» (ок. 1830). При жизни Пушкина оно не было напечатано.

19

Эта практика вошла в моду среди буржуазии, но не высших классов.

20

См.: Барт Р. Camera lucida. Комментарий к фотографии / Пер. М. Рыклин. М.: Ad Marginem. 1997. С. 8. Это последняя книга Барта, опубликованная в 1980‐м – в год его смерти.

21

Ariès Ph. The Hour of Our Death. Р. 538.

22

Федоров Н. Сочинения. Часть 1. Философия общего дела. С. 58.

23

Монашеский орден капуцинов возник в Италии в начале XVI в.

24

De Sade D. A. F. Voyage d’ Italie // Biblioteque Sade / Réd. M. Lever. Т. 6. Paris: Fayard. 1995. Р. 106.

25

Если критики связывали декадентство с культурным и нравственным упадком в fin de siècle, то вырождение (дегенерация) как (псевдо)медицинская теория, распространившаяся в ту же эпоху, относилось к психопатологии и физическому упадку современников. Декадентство возникло на пересечении с вырожденческим дискурсом. См.: Матич О. Эротическая утопия: Новое религиозное сознание и fin de siècle в России. М.: Новое литературное обозрение, 2008.)

26

Вспомним, например, черепаху в романе Гюисманса. По желанию Дез Эссента ее панцирь инкрустируется драгоценными камнями, в результате чего она медленно умирает, какое-то время существуя на пороге смерти; сам дез Эссент поддерживает себя на этом пороге с помощью искусственного питания.

27

См., напр.: Ball H. At Liberty to Die: The Battle for Death with Dignity in America. New York: New York University Press, 2013.

28

Ariès Ph. The Hour of Our Death. Р. 397–401.

29

Левкиевская Е. Мифы русского народа. М., 2004.

30

В некоторых макабрических текстах появляются мертвецы, встающие из могил. В пример можно привести рассказ Достоевского «Бобок».

31

Знакомого зовут Карлос Монтмаёр. Сам он профессор философии.

32

В «Идиоте» Достоевского переход от мертвого тела Настасьи Филипповны к тлению обозначен дурным трупным запахом. Его чувствует Рогожин, что приводит к концу его полюбовного слияния с Мышкиным, которое как бы символизирует промежуток между жизнью и смертью.

33

Gadamer H.-G. Reason in the Age of Science / Tr. F. G. Lawrence. Cambridge, Mass: MIT Press, 1981. C. 75.

34

Из «смешного»: я люблю говорить, что знала святого. Это был Иоанн Шанхайский и Сан-Францискский (1896–1966), архиепископ Русской православной церкви за рубежом, которая причислила его к лику святых в 1994 году. Вскоре после этого события я повела знакомого осматривать прекрасно расписанный Скорбященский собор в Сан-Франциско. Вдруг вижу икону со знакомым лицом; на ней указано его имя, под ней – гробница с его нетленными мощами. После этого я и стала говорить, что знала святого: в ранней юности я видела владыку Иоанна на церковных службах в старом Скорбященском соборе; но должна признаться – меня скорее отталкивали его резкие жесты и, как мне казалось, неприятное выражение лица. Архиепископа Иоанна многие боготворили.

35

Алексей Юрчак описывает тело Ленина как сдвоенное, состоящее одновременно из смертного тела (тела конкретного человека, трупа) и бессмертного тела (эффигии). Как он пишет, это сдвоенное тело постоянно корректируется и воспроизводится путем процедур перебальзамирования. Вместе эти два тела составляют то, что Леонид Канторович называл телом суверена – «телом, устремленным в будущее, в бесконечно возобновляющуюся власть суверенитета» (Yurchak A. Bodies of Lenin: The hidden science of communist sovereignty // Representations. № 129 (1). 2015).

36

Schillace B. Death’s Summer Coat: What the History of Death and Dying Teaches Us About Life and Living. 2016.

37

Хапаева Д. Занимательная смерть // Новое литературное обозрение. № 159 (5). 2019. См.: Khapaeva D. The Celebration of Death in Contemporary Culture. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2017.

38

Зощенко М. Повесть о разуме. М.: Советская Россия, 1976. С. 80.

39

Laqueur Th. The Work of the Dead: A Cultural History of Mortal Remains. Princeton: Princeton University Press., 2015. Р. 9.

40

Там же. P. 6.

41

Там же. P. 360.

42

Степанова М. Памяти. С. 102.

43

По-английски: «from earth to earth, dust to dust».

44

См. Ariès Ph. The Hour of Our Death. Р. 358–360.

45

См.: Ariès Ph. The Hour of Our Death / Tr. H. Weaver. New York: Alfred A. Knopf, 1981 («L’ homme devant la mort», 1977).

46

Многие историки утверждают, что церковь Невинных была названа во имя Вифлеемских младенцев, убитых царем Иродом.

47

Ariès Ph. The Hour of Our Death. Р. 55.

48

Там же. С. 358–360.

49

Стоит отметить, что улица St. Denis была знаменита своими проститутками. Теперь на ней находится бо́льшая часть секс-шопов и развлекательных клубов Парижа.

50

Транзи в Буссю приписывается скульптору Жаку дю Брёку, но, скорее всего, он был выполнен одним из его учеников. Фотография принадлежит Jean-Pol Grandmont.

51

Singer J. Eyeglasses for the Blind: Redundant Therapies in Mechinot and Villon // Fifteenth-Century Studies. 2010. Vol. 25. Р. 11.

52

См., напр.: Laqueur Th.W. The Work of the Dead: A Cultural History of Mortal Remains. Princeton: Princeton University Press, 2015. Р. 218–219.

53

Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль / Пер. П. Любимов. Кн. 2. М.: Художественная литература, 1966; http://lib.guru.ua/RABLE/rable1_1.txt.

54

В России этот стиль назывался классицизмом. Неоклассицизм относится к концу XVIII века.

55

Legacey E.-M. Making Space for the Dead: Catacombs, Cemeteries, and the Reimagining of Paris, 1780–1830. Ithaca: Cornell University Press, 2019.

56

Legacey также пишет, что одним из последствий революции был подрыв исторического сознания во Франции, которое потом долго восстанавливалось.

57

Родоначальники пространственного поворота в социальной теории – Мишель Фуко, Анри Лефевр и Мишель де Серто.

58

Фуко также пишет в «Рождении социальной медицины», что захоронения на периферии городов начались во второй половине XVIII столетия, а к концу века их уже было огромное множество.

59

Фуко М. Рождение социальной медицины // Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью. М.: Праксис, 2006. С. 95.

60

В XIX в. кладбище располагалось за чертой города, теперь же это 20‐й арондисман, на правом берегу Сены.

61

Ariès Ph. The Hour of Our Death. Р. 241.

62

Фотография Ильи Грузберга, профессора физики, с которым я гуляла по Пер-Лашез в 2018 г.

63

Арьес пишет, что неоготические могилы были самыми распространенными на парижских кладбищах (с. 535).

64

Этот мавзолей принадлежит семье Ж. Ф. Кая, известного французского промышленника.

65

Duggett T. Gothic Romanticism: Architecture, Politics, and Literary Form. London: Palgrave Macmillan, 2010. Р. 56–60.

66

В письме к своему другу Жану де Гэньерону Пруст пишет, что задумал «строить» роман «В поисках утраченного времени» как собор (Leonard R. D. R. Ruskin and the Cathedral of Lost Souls // The Cambridge Companion to Proust / Ed. by R. Bates. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. Р. 52–53). В итоге Пруст убрал эту метафору из романа.

67

Пруст М. В сторону Свана / Пер. А. А. Гранковский. М., 1992; http://royallib.com/read/prust_marsel/v_storonu_svana.html#245760.

68

Белый А. Записки чудака. М.; Берлин, 1922. С. 39–44.

69

В «Петербурге», написанном в то же время, что и «В сторону Свана», Аполлон Аполлонович Аблеухов видит нечто вроде готических узоров: «Будто серая вереница из линий, шпицев и стен с чуть лежащими плоскостями теней, с бесконечностью оконных отверстий – не громада камней, а воздушно вставшее кружево, состоящее из узоров тончайшей работы» (Белый А. Петербург. М.: Наука, 1981. С. 201).