Полная версия

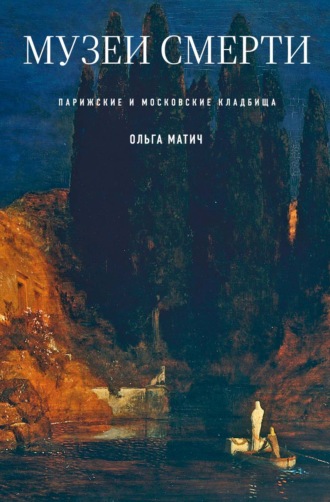

Музеи смерти. Парижские и московские кладбища

В эпоху романтизма на кладбище доминировала память об умерших. Декадентское искусство стало отражать то, что Фрейд затем назвал «влечением к смерти» (Thanatos), существующим в противовес «влечению к жизни» (Eros). Я же имею в виду эстетизацию смерти, которую декаденты отчасти унаследовали от романтиков. Другое различие состояло в том, что романтики возвеличивали природу, а декаденты, считая себя эстетами, отдавали предпочтение искусственности. Соответственно, программный декадентский роман Ж.‐К. Гюисманса «Наоборот» («À rebours», 1886) переведен на английский как «Против природы» («Against Nature»). Что касается смерти, в нем изображается искусственное продление промежуточного состояния между жизнью и смертью, в котором и пребывает главный герой – потомок старинного рода, вырожденец дез Эссент[25]. Я бы назвала это состояние бытием на пороге смерти[26]. Сегодня бы мы сказали, что оно им отрефлексировано. В более широком смысле бытие на пороге смерти устраняет различия между жизнью и смертью, которые как бы перетекают друг в друга.

Одним из макабрических проявлений эпохи декаданса, на рубеже XIX – ХX веков, было посещение парижского морга, где напоказ выставлялись анонимные трупы; это стало модным зрелищем: у Томаса Кука, одного из ранних организаторов туризма, морг числился в прогулке по достопримечательностям Парижа. Известна и викторианская традиция посмертных фотографий, изображающих состояние на пороге смерти. Из необычных: фотографии красиво одетых умерших детей, изображенных в кругу семьи, будто они живые, т. е. пребывают в промежуточном состоянии между жизнью и смертью (конец XIX века). Приблизительно двадцать лет назад я видела выставку таких фотографий в парижском музее Орсе, где ребенок чаще всего был изображен на руках у матери. Вполне морбидное декадентское зрелище! Возможна более сочувственная интерпретация этих фотографий: они предлагают репрезентацию смерти как вечный сон, в котором пребывают умершие дети.

* * *Этическая проблема, связанная с промежуточным состоянием между жизнью и смертью, возникла в Америке примерно пятьдесят лет назад. Благодаря новым технологиям в борьбе со смертью современная медицина научилась искусственно продлевать жизнь человека – обычно в вегетативном, бессознательном состоянии. В некоторых случаях физическая смерть откладывается на многие годы. Как следствие, возник целый ряд этических и юридических вопросов, которые относятся к тому, что стало называться «правом на смерть» (right to die): имеют ли право умирающий, его семья и врачи прекратить «противоестественное» состояние? То есть отключить пациента от соответствующих аппаратов, чтобы он мог «достойно» уйти из жизни. В 1990‐х годах Верховный суд США издал весьма сложные законы, призванные ответить на эти вопросы[27]. В результате многие стали составлять «завещания с предварительными юридическими разрешениями» (living will), подтверждающими «право на смерть» и таким образом предотвращающими юридические разбирательства и возможные конфликты, семейные и религиозные, связанные с искусственным продлением жизни.

Говоря об искусственном продлении жизни, будь то в медицине или в декадентских романах, следует упомянуть и обратную сторону того, что в современном дискурсе называется «правом на смерть», а именно страх погребения заживо (тафофобия). В главе под названием «Живые мертвые» Арьес описывает целый ряд исторических случаев погребения заживо во Франции, что в XVIII веке привело к введению предупредительных мер, в частности к указанию в завещаниях хоронить только по прошествии трех дней[28]. У романтика и протодекадента Эдгара Аллана По, одного из любимых авторов дез Эссента у Гюисманса, есть несколько рассказов в жанре ужасов на эту тему, среди них знаменитые «Падение дома Ашеров» (1839), «Преждевременное погребение» (1844) и «Бочонок Амонтильядо» (1846). Гоголь, как известно, больше всего боялся быть погребенным заживо.

В жанре ужасов в древнем славянском мире бытовали поверья о «заложных», или «нечистых», покойниках – о тех, кто умер неестественной, или «нечистой», смертью, к примеру убийцы и самоубийцы. Этих людей в народе ассоциировали с нечистой силой, а их греховное мертвое тело – со зловонием: «тела „нечистых“ покойников в могилах не истлевают, как у обычных умерших, а лишь распухают и страшно смердят». В других преданиях говорится, что таких покойников нельзя похоронить – закопать в землю, потому что их «земля не принимает»[29]. После смерти они являются живыми как привидения, словно существуя между жизнью и смертью[30].

В связи с «живыми мертвыми» вспоминается древняя традиция оставлять пищу, а иногда и алкоголь для умерших. Один мой знакомый недавно стал свидетелем того, как на Пасху его мексиканская бабушка оставила бутылку с выпивкой на могиле деда (она исполняла этот ритуал каждый год). Другая его мексиканская бабушка, правоверная католичка, возмущалась и ее осуждала[31]. В некоторых российских семьях, соблюдающих старые традиции, посещение могил в дни праздников, включая дни рождения усопших, сопровождается употреблением закуски и выпивки. Бывало, что в день Троицы, особенно в деревнях, посещения кладбища – места сосуществования смерти и жизни – превращались в народное гулянье.

Обычные посмертные практики, такие как бальзамирование, тоже можно записать в рубрику промежуточности. Забальзамированное и выставленное напоказ тело пребывает в промежуточном состоянии – между почти живым и истлевающим. Цветы перебивают запах тления; раньше это было и их прагматической функцией[32]. Что касается выставления усопшего в гробу, то есть люди, которые в своем завещании указывают, как именно их следует нарядить для похоронного ритуала. Я знала одну женщину, во всех деталях описавшую прическу, которую должны были зафиксировать в бюро похоронных услуг, причем то и дело меняла свои предпочтения. Иными словами, ей хотелось предстать в состоянии поддержания жизни в смерти. Те, кто прощается с усопшим, обыкновенно тоже хотят, чтобы его тело напоминало им живого человека. В том числе и для этого существует бальзамирование. В Капуцинских катакомбах Палермо находится почти полностью сохранившееся тело двухлетней Розалии Ломбардо по прозвищу Спящая Красавица, умершей в 1920 году. По желанию отца ее забальзамировали, используя новейшие на то время методы.

Вопреки стандартному отношению к мертвому телу как разлагающемуся трупу современный философ Ханс-Георг Гадамер пишет, что «человек тратит много времени и сил, чтобы задержать мертвых среди живых»[33]. Это подтверждает и практика бальзамирования, и другие способы продления жизни в смерти.

Нельзя не упомянуть «вечно живой» труп Ленина, увековечивающий его память в советском пространстве. Почитание забальзамированного трупа вождя заменило почитание святых нетленных мощей[34]. Как известно, при Мавзолее была создана специальная научная лаборатория для сохранения тела Ленина в надлежащем состоянии, а именно на пороге смерти. Мы с моим мужем Чарли Бернхаймером, специалистом по декадентству во французской литературе, посетили Мавзолей в середине 1990‐х и прозвали его декадентским музеем-паноптикумом, поддерживающим жизнь в смерти. Если сравнивать тело Ленина с надгробными памятниками, оно напоминает эффигию умершего[35] (скульптурный жанр, о котором я пишу в главах о парижских кладбищах). Юноши-смотрители требовали, чтобы мы быстро, не задерживаясь, прошли мимо «святых мощей» Ленина. Видимо, таков устав. Это несмотря на то, что никакой очереди не было!

Вернемся к традиционным восприятиям смерти. Верующие христиане увековечивают память об усопшем, воспевая загробную жизнь в похоронных обрядах, в светских же обрядах чествуется лишь память. Память и есть главная составляющая человеческого отношения к смерти другого. В то же время некоторые традиционные ритуалы, в частности сохранение промежуточного состояния тела почившего между жизнью и смертью, любопытным образом пересекаются с морбидными восприятиями смерти.

* * *Забота о могилах в современном секулярном обществе не имеет того значения, что раньше, – отчасти поэтому кладбище теряет свою традиционную функцию. Известные кладбища в основном превращаются в объекты туризма. Это противоречит религиозному, сентиментальному и культурному назначению кладбища как места памяти. По словам Бренди Шиллас, современный человек «утратил чувство утраты» – в западном обществе смерть как коллективное событие, связанное с коммеморативной практикой, постепенно исчезает[36]. Желание вытеснить, если не вовсе исключить смерть из сознания характеризует современное общество несмотря на то, что она присутствует в самых различных макабрических формах поп-культуры: в виде вампиров и зомби, а также в изображениях насильственной смерти. Дина Хапаева называет это направление «занимательной смертью», фиксируя культ смерти в культуре на рубеже XX–XXI веков, но не в романтическом, а в возрожденном готическом смысле – Хапаева называет это «готическим ренессансом»[37].

Что касается вытеснения смерти в современном сознании, в английском языке часто используется эвфемизм ‘passed away’ (‘to pass’ означает ‘пройти’ в буквальном смысле) вместо умер; отчасти ему соответствует русское ‘скончался’ – хотя в последнем присутствует понятие конца. Стремление держать смерть на расстоянии, что особенно характерно для Запада, можно отчасти объяснить и новыми медицинскими технологиями, и тем, что люди чаще умирают в больнице, чем дома; это и создает дистанцию между живыми и умирающими – между жизнью и смертью.

В процессе вытеснения смерти или дистанцирования от нее (например, отказ от традиционных траурных ритуалов, которые умеряют боль утраты, и от посещения кладбища в память об ушедших) сыграли свою роль самые разные современные институты, технологии и практики. Одна из них – пресловутая всемирная сеть. В последние годы в социальных медиа, например в Фейсбуке, возникла практика увековечивания памяти, в которой участвуют все «френды» (понятие из блогосферы) умершего; там каждый имеет возможность поделиться личным горем или выразить сочувствие. Эта практика подменяет традиционное общение не только с мертвыми на месте захоронения, но и с теми, кто их любил: общение часто происходит в виртуальном пространстве, создающем нечто вроде сообщества памяти на расстоянии. Такое отношение к «своим мертвым» подменяет те чувства, которые мы переживаем в прямом контакте с мертвыми и живыми, а именно на кладбище, где жизнь и смерть сосуществуют. То, что существование в виртуальном пространстве отличает современное общество от более традиционного, стало прописной истиной. Впрочем, мое описание и анализ смерти и ее ритуалов вполне отвечают понятию «виртуальности», но не в современном его смысле. Мертвых вполне можно описать как тени, которые проходят и которых мы помним.

Михаил Зощенко пишет в «Повести о разуме» (1943), что «отношение к смерти – это одна из величайших проблем, с которой непременно сталкивается человек в своей жизни. Однако эта проблема не только не разрешена (в литературе, в искусстве, в философии), но она даже мало продумана»[38]. Противоречия и амбивалентность характеризуют человеческое восприятие смерти и то, каким образом мы ее историзируем и анализируем. Как известно, смерть есть самый противоречивый, непознаваемый факт жизни, причем не только в том, как мы ее переживаем и осмысляем в случае ухода наших близких. Испокон веков смерть подлежит различным общественным формам регулирования, но вопреки нашему желанию она упорно сопротивляется упорядочению – эмоциональному, идеологическому, социальному, научному.

Культурный историк Томас Лакер, автор книги «The Work of the Dead: A Cultural History of Mortal Remains» («Работа мертвых: Культурная история останков», 2015), пишет именно о формах регулирования и упорядочения смерти в европейских и американском обществах. Исследуя историю смерти, он описывает ее социальные значения и функции. Лакера волнует то, как отдельный человек, семья, общество сосуществовали и продолжают сосуществовать со смертью и как в разных культурах обращаются с мертвым телом. «Работу», которую выполняют мертвые, точнее – «мертвое тело», он определяет как «цивилизующую», а о живых говорит: их «забота о мертвых <…> способствует размышлениям об основах символического порядка»[39]. Спокон времен забота человечества о мертвых, констатирует Лакер, была основой религий, форм правления, племен, кланов – осознания конечности жизни, цивилизации в целом. Иными словами, его интересует то, что «смерть оставляет за собой: функцию и социальное значение мертвого тела»[40], и то, как мертвое тело «работает» на живых, на память и историю.

По словам Лакера, «мы бесконечно вносим в мертвое тело смысл, потому что через него говорит человеческое прошлое»[41]. Кладбище – это пространство, которое по определению есть место личной и исторической памяти, восстанавливающее в нашем сознании тех, кто умер и кого мы знали лично, и тех, которых мы знаем по старой и новой истории. Но оно также является художественным пространством – скульптурным музеем мертвых. Эту «работу», однако, выполняют живые. Степанова пишет, что помимо территории «письменного свидетельства <работы, выполненной поэтом,> кладбище работает на нас» – это и есть одна из основных функций кладбища в пространстве памяти[42].

Среди современных пространств смерти в Америке, Англии и некоторых других странах имеется множество кладбищ в виде ухоженных газонов с плоскими мемориальными табличками, которые вделаны в траву. Вместо скульптурного музея они представляют горизонтальность кладбищенского пространства, а также отстранение от личной памяти за счет всеобщей одинаковости; иногда газонные кладбища окружены деревьями и другой зеленью. В случае более старых кладбищ или тех, где памятники дозволяются, современные обозначения захоронений в виде табличек совмещаются с небольшими памятниками, привнося элемент традиционной памяти.

В конце ХX века в некоторых штатах Америки, как и в Англии, стали возникать экологические кладбища, но они пока остаются редкостью. Мертвое тело кладут в землю, чтобы, как любое биоразлагаемое вещество, оно разложилось и слилось с природой по принципу «земля к земле, пепел к пеплу, прах к праху»[43]. Окончательное разложение трупа происходит через две-три недели; получившееся удобрение может быть отдано семье, а затем его нередко используют, выращивая растения в память об усопшем. Сторонники этого метода захоронений всячески пропагандируют его как самое естественное, экологичное решение как извечной кладбищенской дилеммы, т. е. переполненности кладбищ, так и защиты природной среды в целом.

Описывая общие могилы на самом старом парижском кладбище Saints-Innocents, Арьес утверждает, что разложение трупа – истлевание его до самых костей, которые он называет лучшим удобрением, – длилось всего 24 часа[44]. Имеются в виду общие могилы XVII и XVIII веков, куда складывали множество трупов (см. с. 28).

* * *История мемориальной архитектуры и художественных изображений обычно начинается с египетских пирамид, фаюмских портретов и полулежащих эффигий на этрусских памятниках. В моей книге описываются главные парижские (Пер-Лашез, Монпарнас, Монмартр и Пасси), московские (Донское, Новодевичье, Введенское и Ваганьковское) кладбища, а также эмигрантское под Парижем. Этот самый известный эмигрантский некрополь, основанный в 1927 году, называется Сент-Женевьев-де-Буа. Старейшее русское кладбище за границей (Кокад) с 1867 года находится в Ницце – любимом курорте русских, включая членов императорской семьи.

«Музеи смерти: Парижские и московские кладбища» в основном обращена к российскому читателю, поэтому в описании парижских кладбищ выделяются также русские захоронения, например большой античный храм Елизаветы Демидовой-Строгановой (с. 1818) на Пер-Лашез или самый большой памятник в виде часовенного склепа Марии Башкирцевой (с. 1884) на Пасси.

Перечисленные и многие другие вопросы о кладбищах обсуждаются в соответствующих исторических и культурных контекстах, включая политические, особенно в СССР. Вот два примера восстановления памяти бывших советских «врагов» в постсоветскую эпоху: при Ельцине были созданы братские могилы жертв сталинского террора на Новом Донском кладбище; при Путине из‐за границы привезли прах белых генералов Антона Деникина и Владимира Каппеля, а также «белого» философа Ивана Ильина, и перезахоронили их в престижном монастырском Донском некрополе XIX века. Что касается возвращения знаменитых русских на родину, то останки великого Шаляпина привезли из Парижа еще в 1984 году и перезахоронили на Новодевичьем – самом престижном московском кладбище ХХ столетия. Могила Шаляпина находится в старой его части, прямо у входа; огромный памятник представляет собой вальяжно сидящую фигуру знаменитого певца. Неподалеку захоронен Ельцин; на его могиле – огромная скульптура русского флага.

Книга заканчивается Кодой, посвященной российским бандитским надгробиям 1990‐х, с которых я и начала свои исследования. Статья была напечатана в «Новом литературном обозрении» в 1998 году. Если продолжить мои воспоминания, первое надгробие в бандитском стиле я увидела на главной аллее Ваганьковского кладбища во время похорон Булата Окуджавы в 1997‐м. Детали в Коде.

II. Парижские кладбища

В городах усопших обычно хоронили по христианской традиции – в земле, прилегающей к церкви. Мертвые парижане находились среди живых вплоть до Французской революции. Причем еще в конце Средневековья многие церковные погосты превратились по совместительству в светское пространство – по ним гуляли, на них торговали. Филипп Арьес пишет, что старые кладбища стали общественным форумом и местом встреч, а также рынком.

Католическая церковь всячески старалась изменить подобное отношение к кладбищу, но ни она, ни административные власти не преуспели в своих попытках урегулировать кладбищенский обиход местного населения. Противостояние установившейся народной практике продолжалось в течение нескольких столетий, и лишь в конце XVIII века власти сумели навести порядок, в 1780 году запретив захоронения в черте французских городов. Однако новым правилам воспротивилась церковь: кладбищенские услуги хорошо оплачивались – в форме пожертвований или оплаты похорон и захоронений[45].

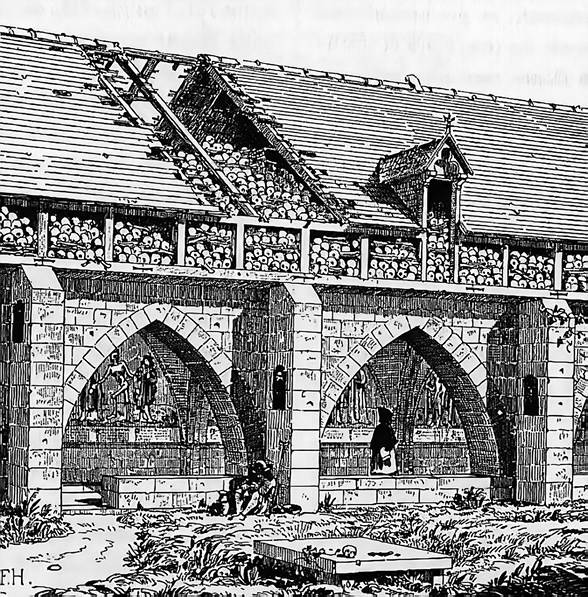

До конца XVIII века самых знатных и богатых парижан обычно хоронили в самой церкви, всех остальных – в отдельных могилах на кладбище. Как я пишу, из‐за нехватки места для новых захоронений старые останки регулярно выкапывались и складывались по периметру кладбищенских стен в специально построенных для этого галереях – charniers (покойницкие). Останки бедняков ожидали общие могилы, иногда столь глубокие, что в них помещалось до 1500 трупов. Во время эпидемий чумы между XIV и XVII веками уровень смертности вырос и все кладбища, находившиеся в черте Парижа, оказались донельзя переполненными. Со временем покойницкие превращались в ossuaries (ко́стницы); иногда из костей создавали своего рода архитектурное украшение. Если и оссуарии переполнялись, кости из них выпадали на территорию кладбища, создавая макабрическое зрелище.

Старейшее парижское кладбище – кладбище Невинных (Cimetière des Saints-Innocents) – возникло в XII веке рядом с главным рынком Les Halles (Ле-Аль), в районе, который потом стал называться «чревом Парижа», то есть в самом центре города на правом берегу Сены. Одной стороной оно выходило на улицу Сент-Дени (St. Denis), где располагалась церковь Невинных[46]. Как и всюду, знатных и богатых хоронили в ней, других – в часовнях, находившихся в аркадах под покойницкими; в XVII веке захоронение в часовнях стоило 28 франков[47]. Как я пишу, Арьес утверждает, что в общих могилах на кладбище Saints-Innocents, которое он называет «плотоядным», превращение трупа в одни кости длилось всего 24 часа[48]; другие называют более длительные сроки. Некоторые современники уже в те времена считали землю, в которой разлагались человеческие трупы, прекрасным удобрением (напоминаю читателю о современных экологических кладбищах, см. с. 25).

На кладбище Невинных занимались торговлей (в том числе по причине близости рынка), что не было исключением из правил: то же самое происходило и на других парижских кладбищах. В XVIII веке на Saints-Innocents возникли своеобразные торговые ряды, где продавалась одежда, например дамские шляпы и белье, подержанные вещи, книги и гравюры. Кладбище также было местом народных сборищ: оно могло служить как для детских игр или свиданий, так и для непристойных занятий, например проституции[49]. Не имевшие лицензии писари по дешевке составляли на плоских надгробиях «нелегальные» контракты и прочие документы. На кладбище всегда находились нищие, которые часто там и ночевали.

Таким образом, среди выпавших из переполненных оссуариев костей шла обычная светская жизнь. Она приостанавливалась только для погребений, а в остальное время кладбище Невинных служило пристанищем для самых разных форм повседневности.

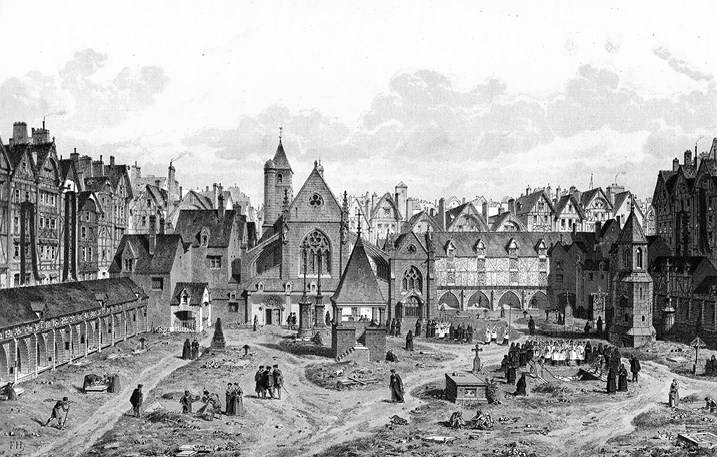

Гравюра «Cimetière des Saints-Innocents» (около 1550) была воссоздана Теодором Хоффбауэром во второй половине XIX столетия (ил. 1). Мы видим кости: и собранные в ко́стницах над аркадами под крышей, и разбросанные по кладбищу – а также черепа, сложенные в кучки. Слева могильщики: они или копают новую могилу, или выкапывают останки из старой; справа мертвое тело опускают в окруженную монахами и другими священнослужителями могилу, к ним движется похоронная процессия. Посередине – строение под заостренной крышей и с пристроенной лестницей: оно предназначено для проповеди. Кое-где сидят нищие. Это жанровое изображение кладбищенской жизни. В конце существования кладбища Невинных там в основном находились братские, или общие, могилы, ставшие с середины XVIII века источником трупов для кладбищенских воров: они похищали хорошо сохранившиеся «кадавры» для анатомирования в научных целях или для учебных занятий.

Ил. 1. Кладбище Невинных. Ок. 1550. Гравюра работы Хоффбауэра

Самые старые изображения танца смерти (danse macabre, первая половина XV века) располагались на стенах самой длинной галереи – галереи Белошвеек (под арками), и это вполне соответствует репутации кладбища. На рисунке неизвестного автора (ил. 2) мы видим две фрески. На каждой из тридцати панелей гротескные скелеты изображены вместе с живыми людьми, что напоминает memento mori (помни о смерти), а в День всех святых (ил. 3) выносилась почти полутораметровая скульптура разлагающегося тела под названием «Смерть святого Невинного» (около 1530), которая теперь находится в Лувре. Одна из формулировок memento mori гласит: «ты есть лишь пепел и, как и я, станешь пищей для червей».

В отличие от последующих эпох некоторые изваяния того времени изображали макабрические, но и вполне реальные физиологические последствия смерти. Скульптуру лежащего разлагающегося тела называли transi (от лат. transit); это один из видов надгробных памятников позднего Средневековья и Возрождения в жанре memento mori. Здесь (ил. 4) мы видим транзи XVI века – «человек, изъеденный червями», – который находится в Бельгии[50]. Надгробия в этом жанре часто сопровождались изображениями Христова воскресения, что с точки зрения христианской иконографии, возникшей в эпоху Просвещения, представляется вполне парадоксальным совмещением. Человек Возрождения спокойно воспринимал макабр, по словам Жюли Сингер, все кладбище Невинных можно назвать своеобразным memento mori[51].

Ил. 2. Dance macabre. Кладбище Невинных

Ил. 3. Смерть святого Невинного. Ок. 1530, Лувр

Ил. 4. Человек с червями. XVI в. Буссю, Бельгия

История в жанре macabre: в 1780 году на кладбище Невинных обрушилась стена-перегородка между общей могилой и соседним строением на rue de la Lingerie (улице Белья); разлагающиеся трупы оказались в погребе дома местного сапожника[52]. Отличный сюжет для рассказа ужасов. Трупы издавали удушающий запах: на Saints-Innocents (как и на других кладбищах Парижа) зловоние, а также шум были постоянными. Окрестные жители десятилетиями хлопотали о закрытии кладбища, и эта история стала последним гвоздем, вбитым в крышку его собственного гроба: Saints-Innocents закрыли в том же году. Несмотря на сопротивление церкви (как из религиозных, так и из экономических соображений), в конце XVIII века закрыли почти все городские кладбища, чтобы перенести захоронения за городскую черту.

Как я пишу во Вступлении, тогда, в эпоху Просвещения, светская власть приняла свое решение отчасти под влиянием современной медицинской науки, провозгласившей миазмы разлагающихся трупов опасными для здоровья; к тому же торговцы жаловались, что продукты, продававшиеся на открытом рынке Ле-Аль, портятся. Другой, не менее важной, причиной закрытия Saints-Innocents стала его «перенаселенность» – там попросту не оставалось места, в том числе в покойницких и ко́стницах, а глубина общих могил доходила до десяти метров (притом что верхний слой, соответственно, поднимался). Самое любопытное, что вскоре на этом же месте появился рынок специй и овощей.