Полная версия

Игра как жизнь. Часть 2

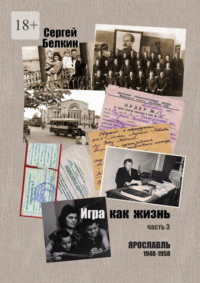

Пока бабушка Люба была жива, она поддерживала отношения со своими сестрами, переписывалась и, по возможности, встречалась. Не удивительно, что шесть сестер и брат бабушки произвели на свет многочисленное потомство. Здесь я вспомню о тех, кто родился в описываемые годы – 20-е и 30-е. При этом я не уверен в полноте сведений, вернее – уверен в серьезной неполноте. Так что охватить эту часть генеалогического дерева я смогу лишь частично. Минимальные сведения приведены мною в первой части книги. Уже в «новейшее время» мои публикации о Христофоровых привели к знакомству с сыном Христофора – Александром Папаценко. Он написал очерк об отце, который я воспроизвожу в главе «Дядя Фора». Для этой книги он предоставил замечательное фото, на котором маленький Христофор с отцом – Иваном Юрьевичем Папаценко – и матерью.

И. Ю. Папаценко (справа) с женой и сыном Христофором. Мариуполь, 1910-е гг.

В этом же очерке А. Папаценко рассказал и о Раисе (1891—1976). Повторю здесь эти сведения. Раиса в браке с Антоном Ивановичем Кирицевым (1890—1943) родила в 1918 сына Вадима, женившегося на Анне Павловне Фроловой (1919—1988). У них родилась дочь Галина (1947), далее на свет появилась внучка Кира (1971) и правнучка Ксения (1997).

Упомяну об Агнессе – дочери Нины и Николая Маличей. Агнесса, которую все называли Ася, родилась, видимо, в конце 20-х. С этой семьей Маличей Белкины встречались, общались. Они даже приезжали к нам в гости уже в Ярославль. Павел вспоминал, что Ася сшила для него красную рубашку – в самом начале 1950-х г. Мы увидим фото Павла в этой рубашке в самом конце второго тома. В семейном архиве есть фотография Аси в детстве.

Ася Малич, 1934 г.

В семье Татьяны и Дмитрия Будыки 19 сентября 1927 в Ростове-на-Дону родился сын Александр. О нем я упоминаю не потому, что отношения с этой ветвью бабушкиных сестер были более близкими, чем с другими, а потому, что воспроизвожу те, сведения, которыми располагаю, для, так сказать, полноты. Об остальных детях и внуках у меня мало данных, а вот Александр Будыка стал видным советским государственным и партийным деятелем: кандидат в члены ЦК КПСС (1986—1990), министр хлебопродуктов СССР (1987—1989). Депутат Верховного Совета СССР (1988—1989). Умер в 2001 году. Сведения о нем доступны в энциклопедиях.

Следует вспомнить и о семье старшей бабушкиной сестры Веры и Федора Григорьевича Малича, упоминаемого в первой части книги как «дядя Федя». Воспроизведу здесь фрагменты текста, описывающего бедственной положение овдовевшей Любови Ивановны в начале 20-х годов, когда полыхала Гражданская война и наступил массовый голод.

«Учитывая бедственное положение, бабушкина сестра Вера упросила своего мужа – дядю Федю – пустить в подвал их флигеля сестру с детьми. Надо сказать, что дядя Федя был богат. У него было большое хозяйство, включавшее, в частности, знаменитые на весь край яблоневые сады. Был он при этом весьма трудолюбив, но скуп. Нашу бабушку с детьми терпел только ради горячо им любимой жены Веры. А тетя Вера требовала этого от него в ультимативной форме. Время от времени он заходил к сестре жены в подвал, осматривал пожитки и, найдя что-нибудь полезное – например, мясорубку – говорил: „Зачем тебе, Люба, мясорубка? Мяса у тебя все равно нет, и не будет. Заберу-ка я ее в счет квартплаты“. Зарабатывала бабушка на жизнь шитьем, стиркой и приготовлением пищи к праздникам в богатых домах. Мамой часто вспоминался случай, как бабушка, готовя еду у кого-то из богатых, решила украсть и принести детям подсолнечного масла. Чтоб не было заметно, она набрала масло в рот и пошла домой. Когда с ней здоровались знакомые, она отвечала мычанием и кивком головы. Люди думали, что Люба не выдержала-таки невзгод, выпавших на ее долю, и „тронулась умом“. Бабушка, будучи человеком остроумным, это понимала и с трудом сдерживала смех. Масло она все-таки донесла. Комизм ситуации понятен, а вот трагизм, возможно, не вполне. Дело в том, что голод был настоящий, от голода умирали многие. Так, например, у нашей мамы от голода начали гнить пальчики. Чтоб она не погибла, ее вместе с младшей сестрой Ксенией решили на время отправить к родственникам – тете Вере и дяде Феде».

Своих детей у тети Веры и дяди Феди не было, но была приемная дочь Варвара (1904 —1986), которая вышла замуж за бухгалтера Николая Ильича Осоко, и родила от него двоих сыновей: Олега (1927—1994), и Владимира (1939). С Владимиром мне довелось встретиться в 2009 году на похоронах дядя Вали в Москве. Он был инженером-физиком, жил и работал в Королеве.

У сестры Василисы (1884 г.р.) и Григория Кирицева было двое детей: Дмитрий и Елена. Сведениями об этой ветви не располагаю.

ЕЛЕНА И НИКОЛАЙ ЖАРОВ

В 1928 году Елена Христофорова вышла замуж за Николая Жарова. Произошло это в Мариуполе, куда был направлен по службе красноармеец Николай Жаров. В семейном архиве сохранилась фотография этого времени.

Елена Христофорова и Николай Жаров. Мариуполь, 1928 г.

Женившись на Елене Христофоровой дядя Коля стал опорой для младших сестер – Людмилы и Ксении, и для тещи – Любови Ивановны. Та сложная «траектория», по которой пошла их общая жизнь в тридцатые годы (переезд в Шепетовку, Севастополь, потом в Днепропетровск) есть следствие переводов к местам службы красноармейца Жарова. И во всей дальнейшей жизни дядя Коля и его семья были важной «точкой сборки» для всех родственников, так что роль дяди Коли в судьбе нашей семьи исключительно важна. После войны дядя Коля и тетя Лена поселились в Харькове – об этом в соответствующих главах.

АЛЛА НИКОЛАЕВНА ЖАРОВА

Алла Николаевна Жарова, старшая дочь Николая и Елены, родилась 22 февраля 1929 года в Мариуполе. Интересно, что ее роды принимала та же самая акушерка, которая принимала всех детей бабушки Любы! И крестил тот же священник, у которого крестились все Христофоровы! В семейном архиве имеется фотография, на которой Аллочке всего пол годика!

Жаровы, 1929 г.

На руках Елены Жаровой новорожденная дочь Алла. Слева стоит Николай Жаров. Остальные, видимо, сослуживцы, подруги и пр. 1929 г.

Есть и фотография 1930 года, на которой уже годовалая Алла с бабушкой Любой. Бабушке любе – Любови Ивановне Христофоровой – на этом фото 49 лет. Аллочка – ее первая внучка. Это фото сделано в Днепропетровске, который всего за три года до момента съемки обрел это имя взамен своего первоначального – Екатеринослав.

Аллочка и бабушка Люба. 1930

Николая Феоктистовича перевели туда весной 1930-го. Вот как об этом вспоминала сама Алла, прочитав в конце 1990-х мою первую рукопись «Русские, греки…»: «В 1929 г. (мне было два месяца) мама поехала к папе в Днепропетровск. Вскоре к ним переехала вся мамина семья: бабушка Люба, Людмилочка, Ксения, Валентин, Виталий, а дядя Леня уехал в Харьков, учиться на рабфаке. В Шепетовку папу перевели в 1932 или 1933 году. Мы уехали с ним, а все остались в Днепропетровске».

Добавлю, что Валентин, скорее всего, с ними в Днепропетровск не поехал, поскольку уже отправился в Ленинград – учиться. Возможно, Аллочка в своих воспоминаниях не все указала точно.

Но все это произойдет позднее, а пока я зафиксирую некоторые события, происходившие в Мариуполе ранее. Советская власть налаживала в городе новую жизнь. Кроме детприемников открылся детский сад для детей рабочих порта, а на Металлургическом заводе – фабрично-заводское училище. Появились две футбольные команды: Всеобуча и Комсомола и состоялся первый матч на циклодроме.

Людмила, ещё не окончив семилетку, переехала вместе со всеми в Днепропетровск. Это, повторю, оказалось судьбоносным решением: именно там, она встретит Николая, появится семья, в которой родятся мои братья, а затем и я.

И ещё надо отметить: этим переездом Христофоровы покинули свои «греческие земли» – Мариуполь и окрестности. Теперь их жизнь будет протекать в украинско-русском окружении. Поэтому, прежде чем я с вами, мои читатели-потомки, покину эти края, именно здесь и опишу те семейные предания о греческом быте, которые мне удалось собрать и описать.

СЕМЕЙНЫЕ БАЙКИ. ГРЕЧЕСКИЕ СЛОВА И КУХНЯ

Я давно стал собирать в эту маленькую копилку любые из оставшихся в моей памяти воспоминаний, не придавая им какого-либо значения, не подразделяя их на важные и неважные. Мне кажется ценным любой штришок, любая щепочка, ниточка или мелкий камушек. Как знать, может этот «камушек», упав в память того, кто прочтет сие сочинение, вызовет круги новых воспоминаний, уточнений. Этого-то я и добиваюсь: пространство коллективной памяти должно жить и развиваться!

Итак, несколько семейных баек, записанных мною давно: в конце 1990-х – начале 2000-х.

«Мана, кинстурашим…»

Как я уже описал, все мне известные предки по материнской линии происходили из греческой Ялты – села под Мариуполем. В этой греческой Ялте оставалось много родственников, которые приезжали к бабушке в Мариуполь. Среди них была семья – ни имен, ни фамилий, к сожалению, не помню – приезжавшая регулярно. В семье был сын, примечательный тем, что был несколько недоразвитым, но при этом тихим и незлобливым. Запомнился он тем, что каждый вечер, укладываясь спать, он певуче упрашивал свою матушку: «Мана, кинстурашим…» Сие – переданное мною, видимо, в вольной и неточной транскрипции – должно означать в переводе с греческого: «Мама, почеши спину…» (На современном греческом языке эта фраза звучала бы иначе, но чем-то отдаленно похоже: «Мама, ксисе тин плате су». ) У детей эта сцена, конечно, не могла не вызывать смеха. А выражение «мана́, кинстура́шим», благодаря рассказам нашей мамы, стало нашим семейным мемом.

«Бабушка Котляровша»

Где-то недалеко жила бабушка по фамилии Котлярова. Она, по-видимому, уже находилась в старческом маразме. Проявлялось это в том, что она бесцельно бродила вокруг дома и приговаривала: «…в Бердянск… я поеду в Бердянск…» Дети ее дразнили: «Бабушка, вы куда собрались? – В Бердянск, деточка, я в Бердянск еду…» У мамы было воспоминание еще об одной сумасшедшей, которая всем говорила: «Вы уходите, а я здесь буду».

Пасхальные куличи

Бабушка Люба очень хорошо готовила. О ее кулинарном мастерстве, рецептах и традициях знали в семьях всех ее детей. Когда-то я думал, что напишу об этом подробнее, надеялся, что многие добавят свои личные воспоминания – тех, кого бабушка Люба кормила в детстве, лет двадцать тому назад было еще немало. Но вовремя этого сделано не было, а теперь уже вспоминать бабушкины рецепты практически некому. Здесь же я перескажу эпизод из воспоминаний мамы.

Бабушку иногда приглашали в богатые дома готовить по особо торжественным случаям. Самый же торжественный из всех, конечно, Пасха. Хорошо помню то более чем ответственное отношение к процессу выпечки пасхальных куличей, которое отличало бабушку. Она всегда очень волновалась, что кулич не взойдет, осядет в процессе выпечки. Это означало бы для нее что-то очень неприятное – в религиозно-мистическом смысле. Поэтому она это дело никому не доверяла. Из кухни все изгонялись, точнее, она дожидалась вечера, когда все расходятся спать, и всю ночь, чтоб никто не мешал, раскалив в кухне воздух так, что туда не войдешь, до утра пекла куличи. У нас в семье не говорили «куличи» или «пасхальные куличи». Говорили просто – «пасхи», хотя «пасхой» принято называть другое пасхальное блюдо, их творога с изюмом и ванилью. Но в семье сложилась упрощенная традиция и куличи тоже называли «пасхами». «Пасхи» у бабушки получались превосходными.

Бывало, что бабушка пекла пасхальные куличи у себя дома на заказ. Так сказать, из материала заказчика. Мама вспоминала, что для приготовления заказных куличей замешивалось много теста. Процесс вымешивания теста для пасхального кулича очень труден физически. В тесто надо вмесить много сливочного масла, а это нелегко. Причем процесс остановить нельзя: тесто не должно остывать. Надо непрерывно работать руками в течение полутора – двух часов. В кухне жара, дровяная печь раскалена. Пот льется ручьями. Руки в тесте. Поэтому пот со лба кто-то должен непрерывно отирать. Это делали мама и Ксеничка. Пасхи выпекались в виде очень высоких цилиндров разных, в зависимости от формы, размеров, со шляпкообразной головой, посыпаемой сахарной пудрой. Кстати, не то что есть, но и пробовать ни саму пасху, ни ингредиенты нельзя – пост-то еще не закончился! Все надо сделать на глаз – это-то пол беды, – но и превозмогая постоянный голод.

Готовые и остывшие пасхи надо отнести заказчику домой. Это делали все вместе и, идя по улице, дружно повторяли: «Сами пекли, сами пекли, сами пекли…» Не из хвастовства, а потому, что стоит замолчать, как прохожие начинали спрашивать: «Где вы купили такие куличи?»

Мама всегда с особой любовью вспоминала, как, несмотря на голод, нищету и сиротство, жилось им очень тепло и дружно. Бабушка сумела воспитать в своих детях что-то такое, что скрепило их на всю жизнь, влекло их друг к другу во все времена, хотя уже и жили они потом в разных городах, и у них были свои семьи, мужья и жены, свои дети…

Спать всех своих младших детей бабушка Люба укладывала вместе с собой. Уже лежа в постели перед сном они пели песни. Бабушка знала много песен. И русских, и украинских, и греческих. Точно знаю, что пели «Слети к нам тихий вечер», «Думы мои, думы мои, лыхо мэни з вамы». Не знаю, молились ли они перед сном, но, думаю, что да. Бабушка была, естественно, верующей, все дети были, конечно, крещеными. Да и в церковь ходили, и основные обряды соблюдали. Такие праздники, как Пасха, праздновались всеми нами всю жизнь. Вот насчет соблюдения нами постов – тут уж увы, чего не было, того не было. А вот бабушка их придерживалась, но не строго. Нарушая по-забывчивости, она спохватывалась: «Ой, я же говею!».

Родным языком бабушки (и дедушки Павла Константиновича, разумеется) был греческий. По-русски бабушка всю жизнь говорила с акцентом. Например, она не выговаривала звук «ы». Говорила «ми», вместо «мы», «миши» вместо «мыши» и т. п.

Выпишу запомнившиеся мне греческие слова – так, как они воспринимались на слух. Конечно, «калиме́ра, калиспе́ра, калини́хта» – добрый день, добрый вечер, доброй ночи. «Неро́» – вода, «псоми́» – хлеб. «Го се́на агапу́» – я тебя люблю. «Вуй како́ хурлу́к!» или «Вуй како́ хурлу́к ту е́па та». Это восклицание, означавшее что-то вроде «Ой, ну что же это такое!» Помнится и выражение «со́па на ми́лались!» Из воспоминаний Павла: «По-моему, это означало «молчи, пожалуйста»; или просто «сопа», т.е. «молчи». Смысл слова «сопа» окончательно прояснился для меня примерно летом 1958 года. Мама читала вслух письмо от тети Зины, уже прочитанное бабушкой. То, что я его тоже прочитал, они, кажется, не знали. Непосредственно перед фразой «в декабре (месяц могу перепутать) Марианна и Роальд сделают нас дедом и бабой» бабушка скомандовала: «Сопа!» Мама споткнулась и стала выкручиваться.

Помнится детская игра-считалка: «Тутулея пами, тутулея пуми, тутулея солепсия, тутулея гофигуми, пай, пай, тутулея…» и т. д. Что это означает я уже не помню. По-гречески назывались также многие блюда из домашней кухни. Запомнились: «пи́то», «фулто́», «лухами́ча», «чир-чир», «нефи́дко папа́тя» и халва «митме́ль» .

Вот кое-что о рецептуре запомнившихся блюд.

«Пи́то» – плоский рождественский пирог прямоугольной формы без начинки. В него закатывается монетка. По поверхности перед выпечкой бабушка – а потом мама – наносили вилкой полоски, разделяя пирог по числу участников розыгрыша. Это обычно вся семья в широком смысле, в том числе и отсутствующие. После выпечки пирог разрезается строго по нанесенным полоскам и при этом кто-то – обычно ребенок, стоя спиной, назначает получателя: «Этот – бабушке, этот – мне, этот – Сашеньке, и т.д.». Потом каждый ест свой кусок, обмакивая в растопленную смесь меда со сливочным маслом. Ест осторожно, чтоб не сломать зуб об монетку. Тот, кому она достанется – счастливчик и весь предстоящий год объявляется его годом. Однажды мы с Леной встречали Новый год в компании с болгарской семьей. Оказалось, что у болгар точно такая традиция, вплоть до названия – пито. Впрочем, у них пирог делается из совершенно другого теста. Наше пито – очень тугое, но вкусное тесто, быстро и сильно черствеющее. .) («Насчет быстрого черствения сильно сомневаюсь. Все девяностые и частично восьмидесятые годы Тамара делает пито по маминым рецептам, как она их запомнила, и ничего не черствеет. – Прим. Павла

«Фулто» – тоже выпечка из теста. Раскатывается в виде колбаски, а потом закручивается на плоскости «сама на себя», как бы виде плотной спирали Архимеда.

«Лухамича». Для этого бабушка брала теплый свежий хлеб, резала на маленькие кусочки и, добавив толченый чеснок с солью, поливала подсолнечным маслом с добавлением небольшого количества воды», и помещала в кастрюлю. Потом – как мне помнится – она интенсивно встряхивала содержимое, добиваясь тщательного перемешивания. Вполне вероятно, что мои впечатления весьма далеки от подлинной рецептуры и технологии.

«Нефидко папатя». Печеньеромбической формы, из слоеного теста, сладкое, напоминающее частично, ранее производимое изделие под названием «тещин язык», жарится на постном масле.

«Халва митмель». Здесь надо действовать, кажется, так. Берешь муку и обжариваешь ее на сливочном топленом масле. Затем добавляешь меду – но лучше, конечно, арбузной патоки – и формируешь на сковороде плоскую лепешечку. Слегка обжарил – и все. Резать на треугольные кусочки. Возможно, я упустил что-то… Халва митмель для меня и моих братьев не просто что-то вкусненькое. Это символ вкусного вообще и семейного счастья как такового.

Я пока не стану описывать кулинарные традиции, сложившихся в нашей семье, хотя они достойны этого. Возможно, сделаю это в будущем. Здесь я этого коснулся лишь в связи с запомнившимися греческими словами.

СОБЫТИЯ В СТРАНЕ И В МИРЕ, 1925—1929

Продолжу свое описание происходившего в стране и в мире, стараясь при этом не быть нудным переписчиком справочников…

Политика

В 1925 году было принято два судьбоносных решения: 1) XIV партийная конференция в апреле осудила Троцкого и приняла положение о «построении социализма в одной стране»; 2) XIV съезд ВКП (б) в декабре принял курс на индустриализацию.

Индустриализация – действительно поворотный пункт в истории России, да и мировой истории тоже. Произошел отказ от курса «на мировую революцию», в которой России была уготована роль запала, расходного материала, на курс национальных интересов и наращивания политической и экономической мощи страны. Воплощение этих решений в жизнь и создало тот СССР, который стал великой мировой державой. Внутренняя политика ближайших четырех лет была сосредоточена на утверждении именно такого курса и таких целей. Политической сердцевиной борьбы стала борьба Сталина с Троцким. В октябре следующего года Троцкого вывели из состава Политбюро ЦК ВКП (б), в январе 1929 Троцкий был выслан за пределы СССР.

Изменение курса позволило впервые в истории предложить (1927), разработать (1928) и утвердить (1929) пятилетний план развития народного хозяйства. Решено отказаться от НЭПа и ввести государственное планирование и распределение. В мае 1929 был принят план Первой пятилетки, а в ноябре взят курс на ускоренное проведение коллективизации. В газете «Правда» опубликована статья Сталина «Год великого перелома», в которой провозглашался окончательный отказ от политики НЭПа. Социализм – как государственный строй – начинает обретать черты примерно с этого времени.

Статья И. Сталина «Год великого перелома», 1929 г.

Среди политических событий, о которых люди говорили, была так называемая «нота Чемберлена», которую в 1927 году Великобритания направила СССР. «Нота» отличалась неслыханно грубым, беспрецедентным в дипломатической практике тоном. Она обвиняла советское правительство в антибританской пропаганде и военной поддержке революционного гоминьдановского правительства в Китае, а также угрожала разрывом торговых и дипломатических отношений. В «Правде» вышла статья под названием «Наш ответ на британскую ноту», а позднее заметка, озаглавленная «Привет Кантону! Вот наш ответ Чемберлену!». Так родилось выражение, живущее до сих пор: «Наш ответ Чемберлену».

Плакат «Снопом по Чемберлену!». 1927

Ещё одним резонансным зарубежным событием стала казнь по подложному обвинению Сакко и Ванцетти в США. В Америке в те годы был подъем рабочего движения, обвинения двух рабочих – Никола Сакко и Бартоломео Ванцетти – выглядели неубедительно, на их защиту встали многие и в США и во всем мире. В СССР поднялась широкая кампания в их защиту. А когда они были, все-таки, казнены, их именами назвали пароход, фабрику, улицы во многих городах. Михаил Светлов разродился целой поэмой: «Полночь тихо несет караул, дребезжит электрический стул. Если голову в смертной тоске прислонить к изможденной руке, – можно слышать, как звякают цепи, протянувшись от Сакко к Ванцетти…» Лишь спустя полвека их невиновность была признана на официальном уровне.

Ещё об одном событии, имеющем прямое отношение к истории семьи, надо упомянуть: в 1926 году Екатеринослав переименован в Днепропетровск.

Наука и техника

В науке в эти годы произошли исключительно важные события, перевернувшие наши представления о мире. Ясно, что о них тогда знали немногие, да и те далеко не сразу осознали значимость произошедшего. Речь идет о создании квантовой механики. В 1925 году Эрвин Шрёдингер предложил своё известное уравнение (Hy = Ey) в качестве объяснения атомной структуры с помощью представлений о волновой функции. В эти же годы Вольфганг Паули сформулировал «принцип запрета» (принцип Паули) и, используя матричную форму квантовой механики Гайзенберга выводит наблюдаемый энергетический спектр атома водорода, а Вернер фон Гейзенберг ввёл в квантовую физику понятие «принципа неопределённости». Поль Дирак вывел квантовое релятивистское уравнение, из которого, в частности, следовала возможность существования частиц с отрицательной массой и энергией. Вскоре это было подтверждено экспериментально: открыт позитрон, являющийся античастицей по отношению к электрону. Эдвин Хаббл открывает явление разбегания галактик и устанавливает закон, определяющий скорость их движения в процессе расширения Вселенной. Луи де Бройль получает Нобелевскую премию по физике: «За открытие волновой природы электронов», а Г. Гамов, Р. Аткинсон и Ф. Хоутерманс высказывают предположение, что источником энергии Солнца является термоядерная реакция. Просто невероятная научная «пятилетка»: 1925—1929!

В эти же года было заложено все последующее развитие отечественного самолетостроения. Взлетел первый в мире серийный цельнометаллический тяжёлый двухмоторный бомбардировщик-моноплан ТБ-1 конструкции А. Н. Туполева, состоялся полёт первого отечественного пассажирского самолёта К-1 конструкции К. А. Калинина. Тогда же прошел первый полёт АИР-1, названого в честь председателя Осоавиахима А. И. Рыкова. Самолёт разработан под руководством А. С. Яковлева в отделе легкомоторной авиации ГУАП.

Самолет АИР-1, 1927

Этот день считается днём рождения ОКБ имени Яковлева. Удивительно, но в 1927 году в Москве открылась «Первая мировая выставка межпланетных аппаратов, механизмов, приборов и исторических материалов» – за три десятилетия до запуска первого спутника!

Музыка

Если бы моими предками были музыканты, я, наверное, обязан был упомянуть, что в эти годы Прокофьев написал Симфонии №2 и №3, а также оперу «Огненный ангел», Шостакович – Симфонию №1, Пуччини – оперу «Турандот», Глиэр – балет «Красный мак», Равель – «Болеро»…

Но предки музыкантами не были и, скорее всего, все названные произведения пришли к ним, а потом и ко мне гораздо позднее. Но об одном произведении, написанном в эти годы и тогда же – наверняка! – моими родными услышанном, а, быть может, кое-кем и исполненном, я скажу: это популярные куплеты «Бублички»! Напомню слова песенки – в той редакции, которую я помню с детства:

Известны и другие редакции. Первоначальный вариант был написан Яковом Ядовым – журналистом, сатириком, а исполнил – Леонид Утесов. Куплеты распевала вся страна и их, несомненно, знала и Людмила Христофорова.

Кино и театр