Полная версия

Игра как жизнь. Часть 2

Игра как жизнь

Часть 2

Сергей Белкин

© Сергей Белкин, 2021

ISBN 978-5-0055-1038-9 (т. 2)

ISBN 978-5-0051-3830-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

In memoriam

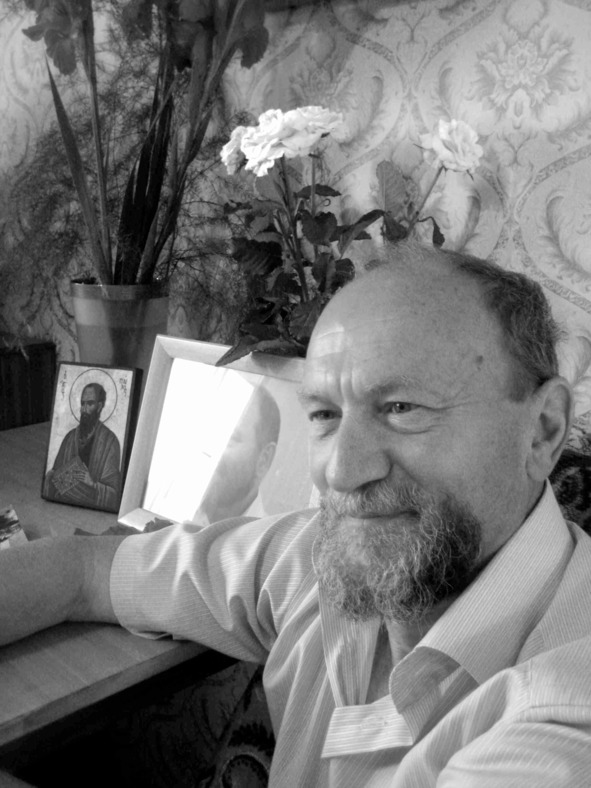

Материалы для этой книги собирались годами, даже десятилетиями. Я неспешно разбирал семейный архив, опрашивал родных и близких и каждую новую находку обсуждал со своими братьями – Павлом и Александром. Они были и источниками сведений, и редакторами, и читателями, и соавторами… Казалось, что так будет ещё долго, но в феврале 2020 ушел из жизни Александр, в январе 2021 – Павел.

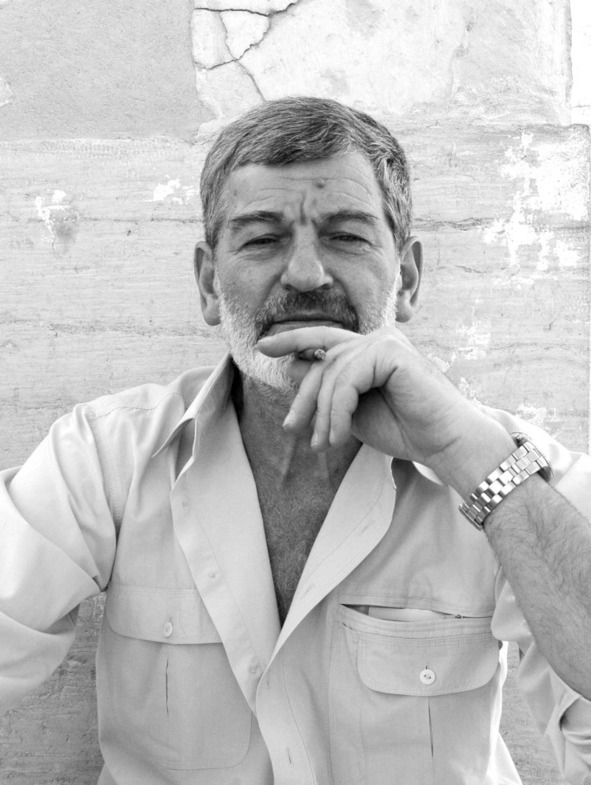

Павел Белкин, профессор физики. (1945—2021)

Александр Белкин, профессор архитектуры. (1947—2020)

Обе эти фотографии делал наш близкий друг архитектор, проф. С. В. Казаков (1950—2016). Фото Александра сделано в феврале 2009 года, в одной из поездок в Египет. Фото Павла выполнено в Костроме в 2010 году, когда мы приехали на празднование его 65-летия. Казаков сам составил композицию на столе из цветов и привезенных им подарков: как человек верующий он подарил икону, а также мой фотопортрет в рамке, который тоже его рук дело.

Братья Павел и Александр были для меня самыми близкими друзьями – и в детстве и во всей последующей жизни. Мы были единым организмом – и в эмоциональном и в интеллектуальном отношении. Мы учились друг у друга, пользовались общими знаниями и умениями. У каждого из нас были и есть свои семьи, дети, внуки – любимые и любящие. Но при всем этом братья Белкины были чем-то целостным, чем-то содержащим свой полноценный смысл жизни и предназначение. Мое повествование «Игра как жизнь» – попытка сохранить и воссоздать какие-то фрагменты ушедшего времени. Почти все, что я рассказываю, было известно моим братьям, часто обсуждалось и, главное, – одинаково сопереживалось. События, люди, фотографии, сохранившиеся предметы – все это нами воспринималось без слов, со схожими чувствами и ассоциациями. Это был живой и яркий мир, ныне ушедший вместе с уходом братьев. Мой одинокий голос не сможет это передать во всей полноте. Но я пытаюсь сделать это: как бы ещё раз прожить жизнь наших родителей, вспомнить об их судьбах, о судьбах родственников, не расставаясь мысленно со своими братьями, живущими в таинственном пространстве памяти и продолжающими меня поддерживать.

Уход Павлика и Саши стал для меня не просто горестной утратой, а утратой много из того, что было смыслом жизни. Братья были частью меня самого, причем лучшей частью. Я понял, что «век уж мой измерен» и я должен успеть! Успеть привести в порядок архивы, описать их и попытаться написать об этом книгу, сохранить представление о жизни наших родителей, дух нашей семьи. Я – последний, кто «знает» и кто может это сделать. Этот том завершается 1950 годом. Успею ли рассказать о дальнейшей жизни нашей семьи, о своей собственной жизни – не знаю. Надеюсь на это, однако жизнь, вернее, ее окончание – плохо предсказуемо. Но я буду стараться. Если посчастливиться, то, наконец, наряду с описанием архивов и воспоминаний родных и близких, смогу вновь пережить собственную жизнь, погрузиться в мир своих собственных эмоций, чувств, ассоциаций и всего прочего, что ещё хранится в моем сознании и просится на бумагу.

Июнь, 2021 г.

ВВЕДЕНИЕ

Жили-были дед и баба… И до них – тоже жили их собственные дед и баба, даже два деда и две бабы. А также папа и мама, дяди и тети, братья и сестры. У каждого из нас за спиной – сотни и тысячи предков, столетия и тысячелетия сцепленных друг с другом поколений. Большинство из нас не знает имен далеких предков, мало что знает об их жизни, об их делах. В особом положении только семьи аристократов – царей, князей, королей, графов… Многим из них известны родословные, уходящие вглубь веков и даже тысячелетий. Например, китаянка Конг Дексин – потомок Конфуция в 77 поколении. Конфуций жил 2500 лет тому назад и скончался в 479 году до нашей эры. Предки Конг Дексин не просто известны: целый институт занимается исследованием генеалогии Конфуция, а ассоциация потомков насчитывает около 600 тысяч членов!

В нашей родословной поименно можно назвать 8—10 поколений, начиная с начала XVIII века. Всего на генеалогическом дереве указаны несколько сотен имен. Могу гордиться тем, что мне выпала честь собрать необходимую информацию и это дерево составить. Генеалогическое дерево – застывшая схема, рисунок, таблица, но за ним стоят жизни людей, семей, стран и народов. Это «дерево» росло, появлялись новые побеги, ветви, оно жило и развивалось, изменялись окружающие условия: государства гибли и рождались, народы воевали и мирились, смешивались и расходились вновь, радикально менялся уклад жизни. Мне захотелось оживить этот процесс, наполнить дерево жизнью, соками, листвой, колеблющейся на ветру, ароматами коры и земли, захотелось увидеть лица, характеры, конфликты и согласия, увидеть любовь, которая и была источником развития, роста нашего – и любого другого – рода.

В полной мере эта задача невыполнима. Но если выделить какую-то одну линию на родословном древе, одну семью, если ограничить временной отрезок тем периодом, о котором известно достаточно много для «оживления» предков, то схема становится повествованием со своей драматургией, страстями, горестями и радостями. Это уже не чертеж, а роман, сага.

Центральной линией этой моей саги является история любви некого Николая, родившегося в начале ХХ века во глубине костромских лесов и болот, и некой Людмилы, родившейся на берегу теплого Азовского моря. Книгу можно было бы назвать «Николай и Людмила», не страшась переклички с поэмой Пушкина, потому что драматизма в невероятных по своей непредсказуемости и остроте поворотах сюжета в нашей истории ничуть не меньше. Есть и свои «злые силы»: черноморы и колдуньи наины. Есть и добрые волшебники, есть война и мир, есть подлость и предательство, но есть и всепобеждающая любовь со всеми ее сложностями, разделенными и неразделенными чувствами.

То, что «Николай» – это мой отец, а «Людмила» – моя мать не должно снижать эмоциональное восприятие этой истории любви. Художественно-документальный жанр позволяет опираться на факты, иллюстрировать повествование не картинками, выполненными художником-иллюстратором, а фотографиями. Но повествование при этом может нести в себе художественные образы, эмоциональную драматургию.

Те читатели, для которых многое из рассказанного в книге, – часть их семейных историй (то есть мои родственники и свойственники), могут воспринять написанное как публикацию архива. И не ошибутся: во многом так и есть. Те же, кто собственной судьбой или судьбой своих родных и близких не причастен к истории жизни реально существовавших Белкиных—Христофоровых, – пусть воспринимают написанное как семейный роман, как русскую «Сагу о Форсайтах» или нечто подобное… И тогда места, где я пишу от первого лица – «мой отец», «моя мать» и т. п. – следует воспринимать как классический литературный прием. Вроде, скажем, этого: «И вот в нынешнем, 17… году я берусь за перо и мысленно возвращаюсь к тому времени, когда у моего отца был трактир „Адмирал Бенбоу“ и в этом трактире поселился старый загорелый моряк с сабельным шрамом на щеке. Я помню, словно это было вчера, как…».

ПРЕДИСЛОВИЕ

В первой части книги (С. Белкин, «Игра как жизнь», 2020) охвачен период с начала XVIII века до 1923 года – окончания Гражданской войны. Прослеживалось две линии родословия: материнская – греческая, и отцовская – русская. Предки по материнской линии до 1780 года жили в Крыму, а потом, после массового переселения во времена Екатерины Великой, в Мариуполе.

________________

С. Белкин. Игра как жизнь. Том 1. М.: Белый ветер. 2020 – 316 с.: ил.

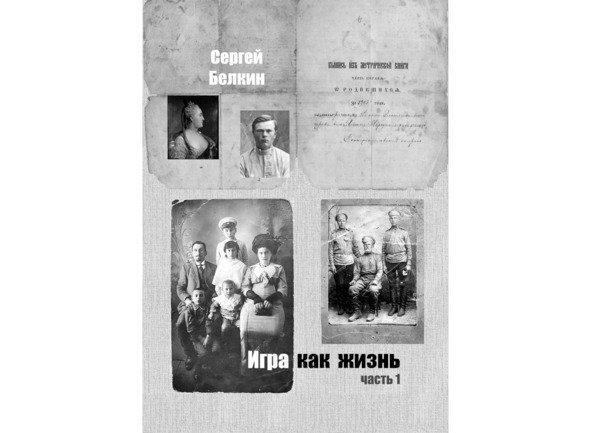

С. Белкин. Игра как жизнь. Обложка первого тома. 2020

Размещу и здесь единственную сохранившуюся дореволюционную фотографию семьи Христофоровых. В первой части повествования она украшала обложку. В первом ряду – младшие сыновья: Леонид (1905—1975) и Валентин (1909—1997). Сидят слева-направо: Павел Константинович Христофоров (1866—1920), старшая дочь Елена (1903—1989) и Любовь Ивановна (1881—1959). Сзади стоит старший сын Василий (1900—1918?). Младшие дочери Людмила (1914—1995) и Ксения (1917—1999) к этому моменту ещё не родились.

Семья Христофоровых. Мариуполь, 1914 г.

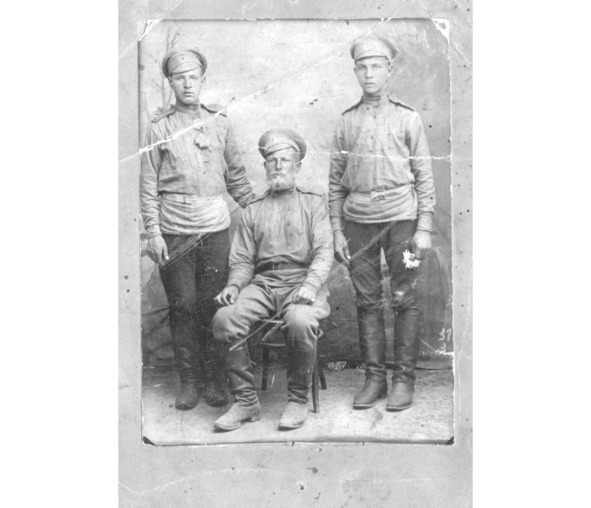

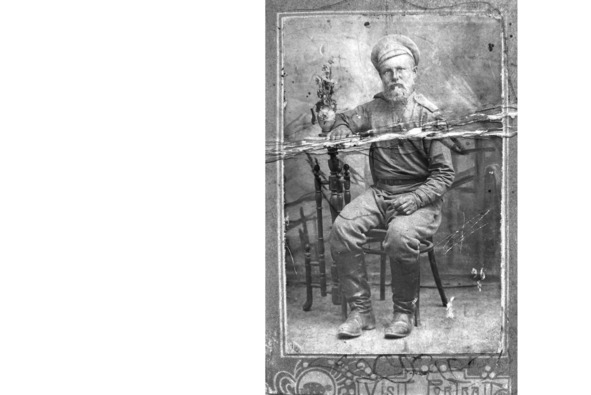

Главные герои повествования – Николай Белкин и Людмила Христофорова появляются на свет в начале ХХ века, в 1902 и 1914 годах соответственно. Революции 1917 года застают Николая Белкина в деревне Молоково Костромской губернии, где он крестьянствует в хозяйстве своего отца – Ивана Константиновича Белкина (1979—1958), ушедшего на войну в качестве ратника ополчения. Размещу здесь фотографии Ивана Константиновича Белкина времен Первой мировой войны.

Иван Белкин (сидит в центре) с однополчанами, 1914—1917 гг.

И. К. Белкин – ратник ополчения 1914—1917 гг.

После возвращения отца с войны, в связи с революционными изменениями всей жизни и открывшимися возможностями, Николай начинает учиться, оканчивает рабфак в Костроме и поступает в Иваново-Вознесенский политехнический институт.

Людмила встретила революционный 1917-й год маленькой девочкой в благополучной семье своих родителей в Мариуполе. Отец – Павел Константинович, акцизный чиновник, содержал большую семью: семеро детей! Мариуполь оказывается в зоне катастрофических исторических событий. Революционные волнения, распад империи, вооруженная борьба за власть, возникновение Украинской Народной Республики, австро-немецкая оккупация, гетманщина, петлюровщина, махновщина, наконец, Гражданская война «белых» и «красных» – всё прокатывалось по семье Христофоровых. К окончанию Гражданской войны и установлению советской власти в Мариуполе, семья потеряла старшего сына Василия, умер глава семейства Павел Константинович. Любовь Ивановна – мать оставшихся в живых шестерых детей, среди которых была и Людмила, – оказывается без средств к существованию и без жилья. Ко всему добавляется массовый голод, охвативший этот край, и эпидемии. Семья выживает, как может, старшие дети берутся за любую работу, младшие ходят в школу.

Таково краткое содержание первой части повествования.

ДОВОЕННОЕ ВРЕМЯ

Довоенное время… Говоря так, мы обычно имеем в виду период между Гражданской и Великой Отечественной войнами. Для тех, кто жил в тридцатые, «довоенным» могли бы называть время до начала Первой мировой войны, но стали называть его «дореволюционным»: второе событие затмило первое.

С исторической точки зрения довоенный период можно разбить на части, ориентируясь на события, повлекшие существенные изменения в стране и в мире. Влиятельными факторами истории были коллективизация и индустриализация в России, Великая депрессия в США, приход Гитлера к власти в Германии, формирование военно-политических блоков, вооруженные конфликты конца тридцатых, наконец – начало Второй мировой войны.

Помня об этих исторических событиях, я буду, однако, ориентироваться на то, что происходило в жизни Николая Белкина и Людмилы Христофоровой. Поэтому структура повествования разделена на интервалы, связанные с годами учебы, работы, переездами…

НИКОЛАЙ, 1923—1924

КОСТРОМА

О каждом из городов, в которых жили мои родители, буду приводить справочные сведения, относящиеся к разным временам. Первыми буду приводить данные из лежащего передо мной «Энциклопедического словаря» Флорентия Павленкова 1907 года, хранящегося в домашней библиотеке. Затем выписки из более новых изданий: Большая советская энциклопедия (БСЭ) или трехтомный «Энциклопедический словарь» 1954 года – тоже часть нашей семейной библиотеки.

Ф. Павленков:

БСЭ:

Кострома. Сусанинская и Воскресенская площади. 1910-е гг.

Вспомним предшествующие годы Николая, опираясь на его автобиографию, хранящуюся в семейном архиве и полностью приведенную в главе, посвященной 1937 году, в котором она была написана.

Галич. Вид на вал третьей крепости. 1925 г.

Стремительность, с которой все произошло, не может не удивлять. 17-летний парень – возраст, в котором все оканчивают среднюю школу – «ликвидировал неграмотность», то есть научился читать и писать. Через полтора месяца подготовки становится «красным учителем», то есть уже обучает грамоте других. Что такое «ликвидация неграмотности» и что такое «красный учитель»? Дело в том, что в России людей, не умевших читать и писать, было не просто много, а ужасающе много: более 70%! Советская власть приняла решение ликвидировать безграмотность и сделать это как можно быстрее. В декабре 1919 года выходит декрет «О ликвидации безграмотности в РСФСР», создаются специализированные органы управления этим грандиозным процессом, при Наркомате просвещения учреждается Всероссийская чрезвычайная комиссия по ликвидации безграмотности. Разворачивается работа по все огромной стране, несмотря на идущую Гражданскую войну. Но учителей в требуемом количестве не было. Одно из чрезвычайных решений состояло в том, чтобы ускоренным способом готовить тех, кто может обучать грамоте – буквам, чтению и письму. Так и возникли курсы «красных учителей», которые обычно проходили за три месяца, но Николай прошел их вдвое быстрее. Ещё вчера сам неграмотный, он становится учителем для тех, кто только приступает к учебе. И одновременно продолжает самообразовываться, готовится к поступлению в рабфак. Слово «рабфак» произносилось в семье часто, но я ещё долго толком не знал – что это такое. И только когда начал письменно складывать эту семейную сагу (происходило это волнами – и в 80-е и в 90-е годы ХХ века), я решил в этом поглубже разобраться, для чего направился в библиотеку (Интернет только где-то зарождался). Хорошо помню как в библиотеке имени Ленина в Москве меня допускают к стеллажам, на которых стоят тома замечательного издания: «Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства». Беру в руки, перелистываю…

Делаю выписки.

Так появилось слово «ликбез», – существующее и поныне. На глаза попадется интересное Постановление НКП (Наркомата просвещения) от 31/18 мая 1918 года:

Если не знать, что сам Луначарский был человеком весьма образованным, можно подумать, что к власти в стране пришли двоечники и первым делом отменили отметки.

Добираюсь и до постановления НКП «Об организации рабочих факультетов»:

Замечательные решения и документы! И по форме, и по сути, и – главное – по своим последствиям: цели, причем цели благородные, были достигнуты.

Выпишу фрагмент из еще одного документа:

Значимость этих решений очень велика: они во многом весьма существенном определили жизнь нашей семьи и ее идеалы на протяжении десятилетий. Их роль не только велика, но и позитивна: этим было обеспечено развитие – культурное, профессиональное – моих родителей и, впоследствии, меня, моих братьев, да и всех граждан в стране. Не могу не отнестись к этим решениям власти с искренним уважением.

Кострома. Митинг рабочей молодежи. 1923 г.

В начале 1920-х гг. в Костроме и губернии вооруженных столкновений продолжающейся в других регионах Гражданской войны уже не было. Но политическая и культурная жизнь бурлила. Об этом интересно написал Б. Костров в статье «Литературная жизнь Костромы в послеоктябрьское десятилетие (1917—1929 гг.)» (См. альманах «Костромская земля», Кострома, вып. II, 1992, с. 57—70). В частности, он пишет о том, что в Костроме происходили жаркие схватки между «нигилистами» пролеткультовской ориентации и сторонниками усвоения «старой культуры», проявлялось это, например, в критике репертуара местного драматического театра, о чем писали местные газеты «Северный рабочий» и «Красный мир». Интересно, что «основу театрального репертуара в течение 1920-х гг. составляли пьесы Островского, Чехова, Л. Толстого, А. Толстого, Гоголя, Лермонтова, Грибоедова, Л. Андреева, Блока, Мережковского, Ибсена, Гамсуна, Б. Шоу и других драматургов-мастеров». Удивительно, но в 1922 году в Костроме была поставлена опера (!) «Русалка» Даргомыжского! Издавался орган губполитпросвета «Еженедельник искусства», писавший о том, что «в Костроме налицо высокий интерес молодежи к занятиям в художественных кружках и школах, большое количество зрителей на выставках работ местных художников». Споры о «новой эстетике» не миновали Кострому: «Если нас спросят, что лучше – Рафаэль или кубизм, то мы скажем, что Рафаэль в условиях сегодняшнего дня невозможен, и уже по одному этому кубизм лучше. Другого живого искусства, кроме «левого», сейчас нет»? – заявляли местные авангардисты. В Кострому приезжали многие известные политики и деятели культуры: А. Луначарский, Д. Бедный, С. Скиталец, Ф. Соллогуб, И. Бабель и др. Так что Кострома и губерния если и оставались провинцией, то вполне живой, развивающейся.

Прилет в Галич первого самолета. 1925 г.

В 1922 году Николай Белкин поступил в Костромской рабфак, который и окончил в 1923 году. Рабфак располагался в бывшем женском епархиальном училище. Вот фотография 1907 года. Сейчас в этом здании расположена администрация Костромской области, а в советское время – после рабфака – в нем был облисполком, в котором работала младшая сестра Николая – Прасковья Ивановна.

Костромское женское епархиальное училище, 1912—1913

Подробных сведений об учебе у меня нет. Знаю, что рабфаки стремились обеспечить уровень подготовки, сравнимый со средним образованием, то есть такой, который позволил бы продолжить учебу в ВУЗе. В семейном архиве есть фотографии, предположительно относящиеся к этому периоду. На одной из них Николай с друзьями. Лет ему вероятно, около 20. Он – стоит слева. Красивый, здоровый русский парень в косоворотке… Образ почти былинный, но – с книгой в руке!

Николай Белкин с рабфаковцами (стоит слева).

А вот группа рабфаковцев, которую я разместил на обложке первого тома. Я много раз вглядывался в это фото, разглядывал лица, рассматривал одежду… Отдельного внимания заслуживают головные уборы: картузы, фуражки и кепки у ребят, шляпки у девушек. Интересно, что из мужчин один-единственный без головного убора: Николай Белкин. Почему? Было ли это демонстрацией некой свободы, или данью только входившей новой моде? Очень хорош преподаватель: в военной гимнастерке, с какими-то чертежами…

Рабфаковцы. Николай Белкин – в верхнем ряду левый крайний.

Документов той поры у меня не так уж много, но все-таки кое-что, бережно сохраненное родителями, есть. Среди них драгоценный раритет – «Личная карточка»: довольно ветхие, желтые листы странного формата 37 на 22 см, прошитые и скрепленные сургучной печатью. В верхней части первого посередине штемпель:

«» Копiя

(Именно так, в старой, дореформенной орфографии: через «и с точкой». ) Справа в верхнем углу от руки красными чернилами витиеватым писарчукским почерком написано :

Форма №2

Год рождения 1902.

Категория №54

Далее теми же чернилами и тем же почерком в левом углу наискось:

Студент.

Посередине – как заголовок:

Личная карточка №1

1. Фамилия. Белкин

2. Имя“„Отчество . Николай Иванович

3. Время рождения. 25 января 1902 года

4. Время зачисления в военнообязанные или отметка об исключении из военнообязанных.

22/XII 1919г.

5.Предоставленная отсрочка (для чего и до какого срока).

6. Время приема на военную службу.

7. В какую часть и к какому сроку должен явиться.

8. Номер категории и военная специальность. 54.

9. Воинское звание.

10. В каких кампаниях участвовал.

11. Был ли ранен, контужен или отравлен газами.

12. Образование общее. Грамотный

13. Военное образование.

14. Принадлежит ли к партии и если да, то к какой. Беспартийный.

(С правой стороны листа поперек пунктов 5—14 написано: .) Снят с учета 5/VIII 1923 г. за выездом в Яхнобольскую волость Галичского уезда. Начальник учетного отдела / подпись. Делопроизводитель/ подпись Печать

15. Пользовался ли чужим трудом до 1918 г. для извлечения прибыли . Нет

16. Пользовался ли чужим трудом для извлечения прибыли с 1 января 1918 года. Нет

17. Занимался ли торговлей до 1918 г. Нет.

18. Занимался ли торговлей после 1 января 1918 г. Нет.

19. На основании ответов по пп. 15, 16, 17 и 18 подлежит ли зачислению в Красную Армию иск (?) не в тыловом ополчении.

В Красную Армию.

20. Проходил ли курс всеобщего обучения. Где и когда.

Проход. 96 часовую программу.

21. Профессия к моменту составления учетной карточки.

ученик Рабочего Факультета.

22. Губернии Костромской .

23. Уезда Галичского.

24. Волости (или города) Яхнобольской.

_________________________________________

Примечание. Указания по составлению карточек и корешков учета смотри

Приложение №6 Вр. Руководства по учету.

25 Села или деревни, в большом городе – район дер. Молоково.

26. Холост или женат Холост

27. Состав семьи и число неспособных к труду членов семьи. 6/3

28. Когда уволен со службы.

29.Почему уволен с военной службы и подлежит ли зачислению в военнообязанные.

30. Если не годен для военной службы, то годен ли для военного обучения.

31. В какое учетное учреждение и к какому сроку должен явиться для учета.

Подпись владельца личной карточки»») (подпись)

М. П. Подпись должностного лица, выдавшего карточку

Делопроизводитель. (подпись)

32. В какую резервную армию зачислен. —

33.

34.

35. Принят на учет:

когда 22/XII 1919 г.

Где в Яхнобольском Волвоенотделе

М. П. Подпись (подпись)

36. Снят с учета

Когда 22 августа 1922 года выбытие.

По какой причине. в город Кострому

М. П. Подпись (подпись)

37. Призван (ли годным – зачеркнуто) по мобилизации

Время явки

Призван ли годным

Представлена отсрочка (для чего и до какого срока)

Когда и в какую часть назначен

М.П. (подпись)

_____________________

^ Если неграмотный, то об этом отмечает выдавший карточку