Полная версия

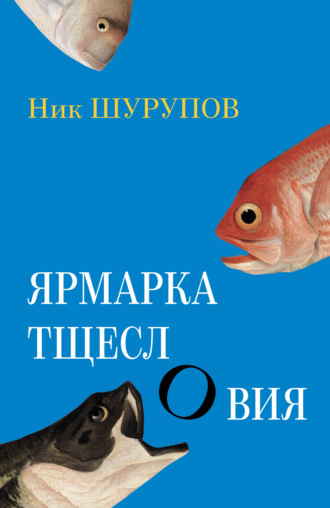

Ярмарка тщеслОвия

Что и говорить, имена!

А сами они собой – такие по-домашнему родные и близкие. У каждого здесь, в обихоженном лесопарке со всеми коммунальными удобствами, просторная дача для создания нетленки и продуктивного отдыха. Затихнет пишмашинка – дятла слыхать. Звонкая деревянная дробь эхом рассыпается меж янтарных стволов: не спи, не спи, художник!.. Дятлы, они тоже служат искусству, хотя ещё недопонимают это.

Спросите, а где же их общая муза и подруга дней суровых? Где она, изысканная Геллочка, в непременной изящной шубке и замшевых, до колен сапожках? Почему её нет рядом в этот исторический миг запечатления?

Ну кто же знает. Может быть – не хотелось бы об этом думать – тут какая-то гендерная прихоть организаторов? Или, скорее всего, рассеянная соратница просто забыла о встрече, а то и вовсе не проявила благорасположения. Женское сердце – вечная загадка, особенно если оно неутомимо девичье. Но и отсутствуя – несравненная в жеманности и грациозности стиля Гелла Рахматуллина, как бы в одном флаконе Ахматова и Цветаева новомодного разлива, всё равно вместе с друзьями, и её дух незримо витает в воздухе, сообщая братьям по рифме обворожительный аромат соучастия в торжестве.

Да, чуть не забыл. Надо же сказать о мероприятии, вернее, акции. Это парадный снимок на обложку популярнейшего журнала, с его чрезвычайно взвинченным по случаю бурной перестроечной политики тиражом. Под названием… здесь в мою память невольно вливается тягучим мёдом сладчайший голос незабвенного короля песни Рашида Бейбутова:

– А-га-нё-о-о-к, а-га-нё-о-о-к! Ты свэ-ти, свэ-ти мне в пути!.. Счастье ты па-а-а-мог мне-э найти!..

М-м-м-да, нет теперь таких голосов. Как справедливо заметил один торговец на пышном московском восточном рынке – а ныне все рынки восточные – про свой киш-миш: «Са-а-а-п-сэм сладкий, слюшай!.. Сапсэм!»

Попасть в самый горячий исторический момент на обложку «Огонька» – понятно, вершина творческой карьеры. Триумф! Апофеоз!

Гласность, перестройка, демократия, наконец социализм с человеческим лицом Михал-Сергеича (пускай оно помечено во лбу обширным пятном – но ведь зато в контурах свободолюбивой Африки), – разве не за это все они боролись?!

И так ли безучастны к событию лики наших героев, как это может показаться невнимательному взору?

А вы прочувствуйте, вглядитесь.

Вот же, вот!

Сквозь бледные демисезонные черты румянцем проступает чувство глубокого удовлетворения. То самое, о котором в своё время так много и проникновенно говорил наш дорогой Леонид Ильич.

Ох, и глубоко же это удовлетворение!

По земным меркам – с Марианскую впадину, не иначе.

* * *Каждого из этих многошумных кумиров мне по случаю довелось видеть, о чём я и хочу оставить свой, так сказать, мемуар. Ведь любая, даже пустячная чёрточка к их далеко ещё не дорисованным портретам, несомненно, дорога для истории. Голосует сердце – вспомнить я обязан…

Мимолётное очное знакомство, конечно, предварялось достаточно долгим заочным, и тут, что поделаешь, не обойтись без упоминания о некоторых моих личных обстоятельствах, хотя отдаю себе отчёт, насколько все они незначительны и, быть может, порой неуместны в сравнении с предметом разговора.

И чудится мне тёплый, ранней осени вечер, пахнущий палой листвой и дымом костров, сутулые особнячки близ нашей школы, где мы с приятелем Костей условились встретиться с двумя девочками из соседнего класса, Соней и Лидой. И вот мы чинно идём по пустынной улице вчетвером, сами не зная куда. Гуляем. Черноглазая Соня – болтушка, что-то трещит, а Лида хранит молчание, словно бы погружённая в свою красоту. Она действительно на редкость хороша собой, только взглянешь – и наплывает волнующий туманец, потому я стараюсь лишний раз не смотреть на неё, дабы не потерять голову.

Как идти нам некуда, так и говорить в общем-то не о чем, – без слов идёт неслышимый разговор смятенных, бестолковых чувств. Впрочем, определённо пока ощущается лишь немая зацикленность Кости на Лиде, мои мысли в беспорядке, а что у девушек на уме – и вовсе не поймёшь.

Совершенно случайно хаотичная наша беседа вдруг заходит о книгах, о литературе, которую мы называем, как в школьном дневнике: лит-ра. Я-то хожу в библиотеку, читаю – больше приключенческое или о войне, хотя про то никому не говорю, а у Кости дома ни одной книги, не любитель. В его квартире, куда я однажды зашёл, едким колом стоит нежилой дух, отец в разъездах, где-то шоферит, матери не видать. Сам же он, по тёмным намёкам, водится с какими-то полублатными или уголовными личностями и нахватался от них романтики зоны и матерных, явно лагерного происхождения «басен Крылова». Однажды Костя прочитал их мне лениво и равнодушно, как нечто обыденное, – и было противно слушать эту похабень. Впрочем, теперь понимаю, что во всём этом грязном насмешничестве сочинителей с нар, кроме природного ёрничества, была ещё и немалая доза общенародной классовой ненависти учеников к школьной программе…

И вот вдруг слышу от одной из девчонок, чуть ли не от самой Лиды, обращённое к нам:

– А вы знаете таких молодых поэтов…

И тут впервые для меня звучат имена, что вот-вот станут столь громкими на всю страну. Фамилии мне послышались и запомнились так: Евнушенко и Чуршалава.

Разумеется, ни я, ни тем более Костя про этих поэтов и слыхом не слыхивали. А вопрос-то был на засыпку. И прозвучал с такой высокомерной важностью, с таким чувством приобщённости к чему-то актуальному, что я покраснел от стыда. Вспомнилось, как однажды пришлось заливаться краской на уроке в классе, когда физик громогласно уличил меня в грубой орфографической ошибке (я написал «инжинер») и принялся высмеивать. Видно, это доставляло ему радость – и от того, что подловил, и от того, что сам так безукоризненно грамотен. С иностранными словами, воспринимаемыми со слуху, у меня и прежде случались казусы, порой забавные; так, в детстве я долго не мог запомнить, как правильно: «туалет» или же «таулет»? Оно и понятно: чужое корнесловие, при незнании языков (а откуда бы оно взялось?), заставляет разве что гадать. Однако попасть впросак перед ровесницей было куда как позорней.

Расспросил маму – она ответила: есть в Москве такой Явнушенский, поэт хороший, ещё молод, но уже весьма известен. А вот про другого не слышала.

В читальном зале я принялся листать литературные журналы, к ним прежде не притрагивался, и быстро отыскал обоих. Первый был белобрыс, востронос, вроде Буратино, и залихватского вида; второй постарше, при усах щёткой, как у Ворошилова, заметно лысоват и с печальным взглядом хронического лирика. Стихи?.. но что я тогда в них понимал! В старших классах нас в основном пичкали Маньяковским, с его плакатным оптимизмом, да Максимом Горьким, которого полагалось ещё и заучивать, – и потом кто-нибудь у доски, под смешки одноклассников, завывал с приторным пафосом про гордого буревестника и глупого пингвина, что робко прячет тело жирное в утёсах. Явнушенский же и Чурчхелава (а не Чуршалава) писали совсем иное, приземлённое, почти что житейское, хотя и за ними вязалась, как тень, поэтическая выспренность. Словом, отныне, задай мне тот вопрос, я мог бы что-нибудь ответить заносчивым девочкам, – однако свиданий больше не повторялось.

Всё это произошло в самом начале шестидесятых годов. Термин шестидесятники, знак поколения, взошедшего на дрожжах политической оттепели, – тогда ещё не появился. Впоследствии Явнух, самозванный его знаменосец, без ложной скромности, совершенно ему не присущей (впрочем, как и неложной), не дожидаясь милостей от историков литературы, заявил:

И голосом сорвавшимся моимсорвавшееся время закричало! —и далее в том же духе. Дескать, не разобрать, что же было сначала – его пророческие крики или же новая историческая эпоха? Хотя кто бы сомневался, только никак не он. Ведь на неразрешимый вопрос, что появилось раньше – яйцо или курица, ответ, надо полагать, один: петух.

Мемуарными усилиями самих шестидесятников нынче утвердилось, каким великим благом для народа и страны была их кипучая и могучая деятельность. Однако случались и поперечные мнения. К примеру, в одной новой русской сказке про «гавриила харитоновича попова и собчака» недавно мелькнуло: «Так через некоторое время они благополучно дошли до Пушкинской площади, где мы их и теряем в толпе блядей, сутенёров и шестидесятников». Синонимический ряд, хотя сомнительного толка.

Впрочем, вернёмся к прерванному рассказу.

Вскоре я поменял школу, а по её окончании у меня появился долгожданный магнитофон. А затем и бобина с записями песенок Тимура Чурчхелавы, уж неизвестно какими путями попавшая в наш весьма далёкий от Москвы город – с дореволюционных времён апробированное место политических ссылок. Были эти песни какими-то однотонными, колеблющимися, туманными, зыбкими – ненадёжными, что ли. Как по напеву, так и по содержанию. Словом, не походили они на пышущие бодростью и оптимизмом эстрадные шлягеры, что звучали по радио. Должно быть, это и притягивало слушателей – как некая, прежде скрываемая реальность.

До того лишь раз я слышал нечто подобное – когда на пару дней в руки попала старая послевоенная грампластинка Вертинского. Томный картавый голос подчёркнуто театрально и выразительно пел о трагедии маленькой балеринки, про матросов, приплывших на остров, где растёт голубой тюльпан, – картинки из другой жизни, лишь чувства те же. И мне нравился своей изящной раскрепощённостью куплет:

А я пью горькое пиво,улыбаюсь глубиной души.Так редко поют красивов нашей земной глуши.Это было нечто – горькое пиво и улыбка глубиной души сквозь безнадёжную грусть.

Переписав плёнку на свой магнитофон, я вернул её владельцу – соседу по дому. Этот парень был старше меня, учился в институте, который вроде бы собирался бросать, потому что увлёкся стихами. Он поведал мне про недавнюю поездку в столицу, там ему удалось отыскать своего кумира, барда Тимура Чурчхелаву. Где-то раздобыл адрес и заявился к нему без приглашения прямо домой. Сунул тому в руки тетрадку своих стихов.

Хозяин квартиры был хмур, молчалив и явно с бодуна. Тетрадь отложил в сторону, переспросил:

– Так откуда ты, говоришь, приехал?..

Расслышав, из какого города, поинтересовался:

– А троллейбусы там есть?

– Есть, – недоумённо ответил гость.

И вдруг услышал:

– Ну, значит, действительно город…

И дались им эти троллейбусы, думал я, слушая своего приятеля, которому больше и вспомнить-то было нечего.

Накануне только я прочёл в «Юности», так сказать, любовную лирику Робертино Известинского: «За тобой через года иду, не колеблясь: если ты – провода, я – троллейбус». И Чурчхелава про то же – как он садится на ходу в синий троллейбус и там-де уходит от душевной беды. А всё дело в пассажирах: «Я к ним прикасался плечами… как много, представьте себе, доброты в молчанье, молчанье…»

Да уж, в часы пик и вообще хошь не хошь – прикоснёшься плечами…

Песенка вроде бы нормальная, однако не без ложки патоки.

Мне казалось, такие неуклюжие слова, как троллейбус и пассажиры, по своей несуразности для стихов не годились. Вот у Пушкина, например, их нет, – правда, тогда и электротранспорта на улицах не было. Подсознательно я понимал, что романтизированные новинки поэтического словаря походили на дешёвые побрякушки, будто пластмассовые клипсы на месте бриллиантов. А фамильярное обращение «представьте себе» раздражало своей вкрадчивой, доверительной фальшью.

Риторика в лирике всегда враньё, а пошлость – она и есть пошлость, каким бы искренним тоном ни прикрывалась.

Спустя много лет на старом Арбате встретилось мне продолговатое сооружение, похожее на раздутый баклажан на колёсах. Кафе «Синий троллейбус», замануха для понимающих и ностальгирующих туристов. Из окошек несло сивым пивным духом и табаком, и пассажиры уже отнюдь не молчали. Вот куда притопали былые романтики оттепели – на рынок, где торгуют всем, что только можно впарить клиенту.

А потом я увидел и другой настоящий троллейбус, помятый, искорёженный, – в палисаднике музея на Тверской. Это был как бы исторический экспонат событий августа 1991 года: якобы этим троллейбусом перегораживали дорогу на пути танков. Знак победы демократов над ретроградами-путчистами несколько лет пылился под городским небом, а потом исчез в неизвестном направлении. Скорее всего – угодил на свалку.

Попсовая пошлость с годами лишь загустевает…

* * *Из ватаги шестидесятников больше всех литературного и общественного шума производил неимоверно продуктивный и авантюрный Явнух. Он искренне любил себя самого, отвечая себе же полной взаимностью. Даже в порывах самокритичности поэт любовался собой, своей способностью видеть собственные недостатки, которые, разумеется, были продолжением достоинств.

Понятно, по большей части он и описывал самого себя, а будучи человеком поверхностным – сосредоточивался на внешнем, на различного рода блёстках. Всё это, как конфетти из новогодних хлопушек, сыпалось на читателя, а многочисленные пародии на чересчур блескучего автора добавляли пикантные детали.

Так, я ненароком узнал, что Явнух на своих вечерах попеременно является публике с головой, покрашенной то в один, то в другой цвет. Поначалу не мог понять, зачем ему всё это? Вряд ли дело было лишь в банальном эпатаже. Наконец до меня дошло: если хамелеон вынужденно меняет окраску, чтобы слиться с природной средой и стать незаметным, Явнушенский перекрашивал волосы синим, розовым или зелёным, дабы ни за что на свете не остаться незамеченным. Правда, стихотворца порой – и, пожалуй, справедливо – обвиняли в идейном хамелеонстве, но это как две стороны медали.

Соответственно, разноцветными были и его наряды, начиная от сорочек и кончая пальто и кепками. По принципу: вот вы, все вокруг, серые, как в творчестве, так и в одежде, – а я!.. Может быть, и в выборе нижнего белья он был столь же «разнообразным и целе- и нецелесообразным»? На это анекдотическое предположение натолкнул один случай, произошедший непосредственно в нашем городе, куда неутомимый Андрэ заявился с поэтическими гастролями.

Прибыв к нам под вечер, – а цвело и пахло благоуханное лето, – поэт решил поужинать. Быстро переоделся и направился в лучший ресторан. И тут же, у входа был оперативно остановлен бдительным милицейским патрулём и доставлен в отделение. Мгновенно, по телефонному звонку, туда прибыла группа поддержки и стала разбираться с группой захвата.

– Какое право вы имели незаконно задерживать абсолютно трезвого человека, известного на всю страну писателя и к тому же гостя нашего города?! – возмущались адвокаты.

– А чего же он разгуливает по улицам в непристойном виде и нарушает правопорядок? – отвечали менты.

– В каком таком непристойном виде?

– В пижаме!

– Как так – в пижаме?

– Появляться в нижнем белье в общественном месте не положено!

– Ошибаетесь, товарищи, – смиренно подал голос Андрэ Явнушенский. – Это отнюдь не пижама, а коллекционный костюм от Версуччи. Недавно по случаю купил в Италии.

– Чего-чего? – упорствовали милиционеры, тараща глаза на его белоснежный наряд в широкую цветастую полоску. – Попросим не выражаться! Мы тут при исполнении.

Наконец с большим трудом бдительных стражей удалось убедить, что поэт всё-таки явился в ресторан не в пижаме и, стало быть, вовсе не нарушал общественной благопристойности. Явнуха отпустили с миром, но поставили условие – переодеться, если он намерен переступить порог заведения общепита.

– Ох, и тёмный же ещё у нас народ! – вздыхал сочинитель с присущей ему мировой скорбью в голосе. – Пишешь-пишешь… для них же… и что в ответ? – он закатил печальные глаза к небу.

Ночные звёзды благожелательно помигивали разноцветными, как пижама, огоньками – но молчали.

Поэтические поездки по Союзу были для Явнушенского чем-то вроде вынужденных отработок по месту жительства за постоянные прегрешения морально-идеологического характера, а так он не вылезал из разномастных зарубежных вояжей. «То ли в опале, то ли в Непале», – писал он о себе, сетуя на свою неодолимую бунтарскую страсть, которая ему самому не даёт покоя.

Впечатлительному поэту казалось, что он подвергается нешуточным гонениям со стороны жестоковыйной власти. И если бы не мировая известность, не авторитет прогрессивной общественности, всегда готовой вступиться за гонимого, то… Но всё обходилось. Бывало, зарубежный тур отсрочат или очередную книгу стихов задержат на пару месяцев, а он уже снова чувствует гнёт опалы и ожидает чуть ли не ареста. Впрочем, грешил Явнух перед строгой властью не сказать, чтобы сильно. Ну, по прыткости забежит чуток вперёд медленно пыхтящего идеологического паровоза, или же сочинителя не в ту сторону занесёт. Товарищи из ЦК тут же поправят, возьмут в оборот, пожурят устно или через газету, а потом, чтобы не сильно страдал, сунут покаявшемуся проказнику глазированный пряник.

И вот он снова летит куда-нибудь в Латинскую Америку и шлёт оттуда стихи про очередную революцию. И себя, конечно, при этом не забудет: расскажет, как героически стыл ночью под мостом с некоей черноглазой никарагуаночкой, дожидаясь народного восстания, и она шептала ему на ухо: «Какой ты нетерпеливый, Явнухенио!» И нет для него ничего ближе и дороже, чем счастье и свобода братьев по разуму на таких беспокойных материках. Недаром, собрав свои зарубежные стихи в отдельную книгу, Андрэ назвал её «Интимная лирика».

Далеко не сразу я понял, что сама регулярность его поездок за границу и бесчисленные зарифмованные отчёты о них говорят лишь об одном: Явнух, как и его учитель Будимир Маньяковский, служил бойцом незримого коминтерна и заодно являл собой модель советского поэта, отстаивающего свободу идейно правильного слова. Взамен дома, на родине, ему позволялось некоторое вольномыслие и полемический задор, а власть между делом лишний раз демонстрировала миру свою демократичность и широту взглядов.

Примерно те же функции в культурной политике импортного и экспортного назначения выполнял и Эжен Вознесенко. С небольшой разницей в творчестве: если Явнушенский тяготел к традиции, то его коллега и соперник – к авангарду.

Явнух тоже был не чужд новаторства и бахвалился тем, что создал свою, явнушенскую рифму. Хотя ничего нового он не придумал: неполные, ассонансные созвучия давным-давно были присущи русской народной поэзии, затем, с начала XX века, вошли в арсенал поэтов-профессионалов. Единственным его новшеством было неумеренное и неряшливо-разухабистое применение ассонансной рифмы, отчего стихи порой походили на хлебное поле, буйно заросшее сорняками. Ему ничего не стоило рифмовать «Скрябина» со «скрягою», любуясь нелепым скрежетом согласных и не обращая внимания на смысл – то бишь на то, как грех скупости тенью марает не повинного в этом композитора.

Эжен Вознесенко пошёл своим путём, ему хотелось, чтобы на хлебном поле стиха были асфальт, стекло и железобетон. То бишь конструкции. Так современней, считал он. Зачем рубить избу, собирать по брёвнышку, тесать дерево, ладить кровлю, изукрашивать наличники, вырезать затейливого конька на крыше, когда есть подъёмный кран, опалубка, железобетонные блоки. Раз-два – и готов микрорайон, с квартирами а-ля Корбюзье!

Этот великий француз первым открыл миру, что городскому человеку, как функции производства, вполне достаточно для существования тесного жилища под низким потолком, до которого, не вставая на цыпочки, можно дотянуться рукой. Пришёл с работы, поел, ложись спать, а утром по гудку снова на смену. Функция должна быть функциональной, как сказал бы незабвенный Леонид Ильич (чего, однако, он не говорил).

Знаменитость притягательней магнита. Архитектор по образованию, Эжен, попав в Париж, первым делом направился в мастерскую гениального маэстро, а чуть позже описал для публики эту историческую встречу, о которой так долго мечтал.

Великан современной архитектуры, по его словам, был чрезвычайно рад видеть перед собой духовного ученика из далёкой России, которую цивилизованные галлы с культурной миссией не посещали со времён Наполеона. Корбюзье, расписывал он, было по-человечески приятно, что и в эту дикую страну проникли его идеи о функциональном жилье для широких масс трудящихся, свидетельством чему стали спальные микрорайоны, ударными темпами возводимые на окраинах Москвы и других городов.

Не замечая минут и часов, архитектор и поэт упивались высокоинтеллектуальным общением, и только личному гомеопату Корбюзье с трудом удалось оторвать их друг от друга и прервать беседу, поскольку его пожилому клиенту пришла пора принимать едва заметные невооружённым глазом таблетки.

Вместе с книгой своих стихов Эжен подарил лучшему зодчему современности газету строителей «На крупную панель», щедро иллюстрированную видами московских «хрущёвок». И мэтр архитектуры, узнав, как переводится название многотиражки, с присущей французам галантностью заметил, что такая газета стала бы самой популярной у очаровательных и общительных хозяек мостовых в районе Пляс Пигаль.

Любопытно, что через некоторое время о том же событии поведал в печати ещё один его участник – писатель-фронтовик Виктор Некрасов, тоже когда-то учившийся на архитектора. Оказывается, будучи в одной делегации с Вознесенко, они вдвоём посещали мастерскую Корбюзье.

Вальяжный Виктор Платонович обстоятельно описал, как часа три, если не более, он с Эженом ожидали заветного момента истины – явления маэстро, кумира их архитектурной молодости. Тот, по словам личного секретаря, с утра не отрывался от чертёжного кульмана и, несмотря на обеденное время, не думал прерывать работу. Выкурили все сигареты, перебрали всех общих знакомых, обсудили все литературные и футбольные новости, а Корбюзье всё не выходил к ним в элегантный предбанник. Наконец, измаявшись, они хотели было ретироваться ни с чем, когда вдруг дверь мастерской резко отворилась и навстречу выбежал, пыхтя и фыркая, небольшого роста седенький старикашка в нарукавниках. Переспросив о чём-то помощника, он скорым шажком подошёл к писателям, бросил на каждого рассеянный взгляд, обменялся приветствиями, пробормотал, что очень рад знакомству, и тут же убежал обратно, хлопнув напоследок дверью. Невозмутимый секретарь чопорно пояснил писателям, что господин Лё Корбюзье всё своё время тратит исключительно на занятия архитектурой и не имеет возможности отвлекаться на несогласованные частные визиты.

Таким образом, к пафосу воспоминаний Эжена Вознесенко об этой парижской встрече добавилась, как приправа к основному блюду, мягкая лиричность его старшего собрата по перу.

К слову сказать, Виктор Некрасов в скором времени перебрался на житьё в Париж, но о Корбюзье больше никогда не упоминал. То ли одного посещения хватило, то ли, вступив во владение завещанным ему тёткой кабаком, занялся тщательным изучением качества французских вин.

* * *Люди из ближнего окружения поэта рассказывали, что после свидания с Корбюзье Эжен сетовал, что не успел запечатлеться на одном фото с маэстро. С тех пор он не позволял себе подобных, непростительных для биографии промахов.

В скором времени его совместные снимки с мировыми знаменитостями стали украшением литературной и культурной периодики. То поэт что-то горячо обсуждает с Робертом Кеннеди, то ведёт светскую беседу с Брижит Бардо, вот он, вздымая руки, читает стихи Майе Плисецкой и Пабло Неруде, а вот рассуждает (видимо, о философии истории) с самим Жаном Полем Сартром, ну и так далее и тому подобное.

Полноформатная фотосессия появилась после визита к нему на дачу в Переделкине первой леди Соединённых Штатов Нэнси Рейган. Личные воспоминания поэта об этом небывалом событии были на редкость тёплыми и сочными. Из них я, как и другие читатели, узнал, что Нэнси была без ума от свежей чёрной икры, а также новых стихов Вознесенко, продекламированных почётной гостье автором и тут же любезно переведённых для неё Озой, прославленной музой поэта. На прощание Эжен и Оза под одобрительные возгласы – “Wow! Rushen fast-food!” – лично угостили недоеденными яствами, а именно пирожками и ватрушками, роту морских пехотинцев из американского посольства, зорко охранявших по периметру дачу с лесопарковым участком.

Авангардист в своём лирическом отчёте об этом высоком визите туманно намекает на то, что госпожа Нэнси, по возвращении с переделкинского застолья, тут же поделилась с мужем Ронни своими благоприятными впечатлениями. Она уверяла супруга, что Россия всё же не полностью «империя зла», есть исключения, однако бывший артист, занятый сэндвичем и диетической кока-колой, молча отмахнулся, чтобы невзначай не подавиться. Всё-таки, подчёркивает мемуарист, Голливуд надёжно воспитывает в своих кадрах твёрдость убеждений.

По части фотографических запечатлений с мировыми звёздами Андрэ Явнушенский нисколько не отставал от Эжена Вознесенко, и в этом они без всякого сомнения были, как говаривал Будимир Маньяковский, близнецы-братья. Во-первых, Явнух в своей долгосрочной командировке на остров Свободы, откуда он вёл марафонский поэтический репортаж о борьбе кубинцев за независимость, многократно блеснул в различных ракурсах с Фиделем Кастро, а во-вторых – он неустанно окучивал своим общением европейских знаменитостей, не давая фоторепортёрам ни малейшей передышки.