полная версия

полная версияСобрание сочинений в 15 томах. Том первый

"Люди писали, что после чтения рассказа "на душе стало как-то теплей". Во многих письмах – заинтересованный анализ передачи, просьба повторить её.

"Достоин уважения жизненный путь героини. Скольким людям подарили своё тепло платки, ею связанные. И тем хорош конец рассказа, что героине есть кому передать дело всей своей жизни.

Мне ещё хотелось бы, уважаемая редакция, отметить соответствие музыкального оформления рассказа и его содержания. (Данильцева В., Саратов)".

(Бюллетень "Обзор писем радиослушателей Центрального радиовещания за 1979 год». Москва. Гостелерадио СССР.)В 1979 году «Платок» был признан на Центральном радио одной из лучших литературных передач года. Всего же «Платок» прозвучал на Всесоюзном радио с 1979 года по 1990 год около тридцати раз.

Первым отозвался на книгу "От чистого сердца" «сибирский Даль»,[440] доктор филологических наук Александр Ильич Фёдоров. Он написал мне:

Глубокоуважаемый Анатолий Никифорович!

Поздравляю Вас с удачей.

Главное, что удалось Вам сделать, это – с максимальной полнотой и последовательностью представить мир интересов деревенских русских женщин, выраженный их же языком. В результате – и современные, и будущие читатели получили возможность реально представить, чем и как жили их бабушки, прабабушки, как они мыслили и говорили; и главное – как сложна, нелегка была их жизнь.

Вполне возможно, что нашим теперешним ортодоксальным критикам Ваша книга не придётся по вкусу. Это не беда: их мнение не есть критерий истины. Оно свидетельствует лишь о примитивизме нашей критики.

Уверен, что настоящий читатель оценит Вашу книгу по достоинству.

28 марта 1986А. Фёдоров.В 2012 году роман «Оренбургский платок» выпустило отдельной книгой авторитетное издательсnво «Художественная литература».

Вот что писала пресса о романе «Литературная газета». № 25, 20 июня 2012, 7 страница.

Пятикнижие ПРОЗА

Анатолий Санжаровский. Оренбургский платок. – М.: Художественная литература, 2012. – 176 с. – 500 экз.

В России, стране ещё недавно преимущественно деревенской, ремесленных биографий мало. Интеллигентских много, пишущие люди часто о себе и пишут, а вот деревенская проза – обычно зарисовки, этюды с натуры, словно сельский житель – объект, а не субъект биографии. «Оренбургский платок» – книга совсем другого рода, рассказ от первого лица, рассказ женщины, которая всю жизнь не знала отдыха, любимой работой перемогалась в самые тяжёлые времена, а плоды её труда были произведениями искусства. Читатель наверняка вспомнит таких людей из числа своих предков, которыми гордится: солью земли называют именно их. Язык книги производит потрясающее впечатление. Он порой довольно сложен для понимания: местный колорит замешан в нём так густо, что ложка стоит. Но когда ещё испытаешь такую радость узнавания: вот так и у нас говорили, а это острое словцо я не слышал с самого детства! Тёплая, фактурная, узорчатая проза. Не какой-то полушерстяной платок, а оренбургский.

Татьяна ШабаеваПовесть “Оренбургский платок” Санжаровский писал больше тридцати лет. Первый вариант был сдан когда-то в журнал “Октябрь” и принят к печати, но, прочитав верстку своей повести и затосковав от несовпадения того, что хотел, с тем, что получилось, автор забрал ее из журнала для переработки. Через несколько лет он опубликовал второй вариант повести в “Нашем современнике”, но повесть не отпускала его – “Пожалуй, нет, не было такого дня, чтоб не вписать в повесть что-то новое. По слову, по абзацу, по главке”. Под текстом последней редакции повести даты “1974–2011”. Вроде как “незамысловатое” повествование: преклонных лет, уже полуслепая и полуглухая деревенская мастерица-вязальщица (“пуховница”) рассказывает свою жизнь, жизнь вполне обыкновенную: деревня, детство, танцы под гармошку, замужество, переезд в деревню мужа, выживание в 20–30-е годы, война, сделавшая ее вдовой, и послевоенная жизнь в кратких главках. А также про то, как овладевала мастерством вязания оренбургских платков (“Сколько помню себя, все вяжу. Чать, с пеленок, можно сказать. У нас как? Нашлась там у кого девчонишка, еще глаза не пролупила, а ей уж веретёшку да спицы в руки пихают. Вот тебе игрунюшки на всю жизнь!”), и про то, как искусство это помогало ей жить не только физически, но и душевно, потому как ремесло, оно же искусство, дает силы жить (“Ехала я поездом домой, думала всё про Левшу. Вот принеси ему кто в скорбный дом блоху подковать, разве он помер бы так рано?”). И одновременно – перед нами проза, устроенная исключительно сложно, представляющая в нашей сегодняшней литературе редчайший образец абсолютно состоявшейся орнаментальной прозы. Критики сравнивали плетение ее с вязанием платка. Словесный орнамент у Санжаровского – отнюдь не стилистический декор. Работа со словом, с говором повествовательницы, с интонационным строем ее речи стала для автора главным приемом при воспроизведении и характера героини, и характера самой жизни, породившей ее.

Сергей Костырко(Журнал «Новый мир» № 12 за 2012 год) Труды и дни Анны БлиновойДля нас, оренбуржцев, всё, что связано с оренбургским пуховым платком, имеет особый смысл. Повесть Анатолия Санжаровского «Оренбургский платок»,[441] рассказывающая об Анне Федоровне Блиновой, в этом ряду, безо всякого преувеличения берусь утверждать, занимает своё определенное почётное место.

Творчество Анны Фёдоровны оставило большой след в истории оренбургского пуховязания. К концу 50-х годов XX века на промысле утвердился «блинов» узор, названный так по имени нашей героини. Найденные ею сочетания ромбов из «глухотинок» и шестиугольников из «сот» органично вошли в декоративное поле платка. В своем узоре она аккумулировала лучшие достижения местной традиции. Узор был признан и подхвачен большим коллективом оренбургских мастериц и сегодня воспринимается как абсолютно традиционный. Документальные факты, живая речь мастерицы – это бесценные страницы хроники знаменитого промысла и, в целом, отечественной истории.

Повесть, построенная как рассказ о своей жизни человека, которого можно назвать высоким именем «народный мастер», обладает удивительной цельностью. И цельность эта обеспечена прежде всего выбранной формой повествования – живым своеобразным уральским говором. Подкупает исключительная аккуратность автора в передаче колоритных местных слов, создания своеобразного этнодиалектного оренбургского словаря. Низко кланяемся автору за внимание и чуткость к русскому слову! Цельность и в том, как сквозь призму восприятия отдельного человека складывается картина жизни Оренбуржья во всех её позитивных и негативных проявлениях: революция, голод, организация пухартелей, войны.… Здесь есть повседневный быт и уклад оренбургской вязальщицы, труды и дни, будни и праздники, любовь и семейные отношения – всё, что может выявить характер героини.

Книга дает ощутить живую жизнь традиции. В ней много объяснений и сведений, касающихся бытования оренбургского промысла, непосредственных обстоятельств и условий, встречающихся на пути вязальщицы. Для нас важно, что информативность этого литературного произведения достаточно высока: им может успешно пользоваться и специалист, занимающийся народным искусством, и филолог широкого спектра, и историк, и просто читатель, который любит хорошую русскую литературу.

Ирина Бушухина,искусствовед, заведующая Галереей «Оренбургский пуховый платок» Оренбургского областного музея изобразительных искусств.(Журнал «Москва», № 3 за 2013 год.) «Всяк дар в строку»Из июньских новостей: «За два часа до окончания крупнейшего в Америке книжного форума ("Бук Экспо Америка – 2012) здесь состоялась презентация оренбургского пуховязального промысла. Повод к такому показ – выход пятой но счету книги, посвященной оренбургскому пуховому платку…»

Пять книг, а надо бы шесть: Анатолий Санжаровский рассказал об этом чуде так, что аж досадно стало – эх, не вяжу. Только вот его «Оренбургский платок» до Америки не доехал: половина и без того скромного тиража подарена была детским домам и библиотекам Оренбуржья. А ведь это повесть всей жизни. Во-первых, потому что писалась она, но словечку прирастая, больше 35 лет – с 1974-го но 2011-й. Во-вторых, потому что книга эта – целая жизнь мастерицы из села Жёлтое Анны Фёдоровны Блиновой, рассказанная ею самой. Ну – почти: «Я даже не могу теперь представить, что бы у меня, у залётного воробья, и подучилось, вяжи я свой «Платочек» от третьего лица. А сочинять от имени Анны Фёдоровны было очень интересно».

На «Страницах биографии» «Дорога к платку» автор рассказывает, как всё начиналось: «Я ездил-ходил из села в село. Я просто смотрел, как вяжут пуховницы, и не приставал с разговором о житье-бытье. Он сам неволей выскочит. Мне важней было… Откровенно говоря, я толком не знал, что именно мне нужно было. Но я ясно знал одно: мне не нужно то, что уже было. Была гора очерков. Всё в тех очерках ах да ах, сиропных умилений воз, а душе улыбнуться нечему. Мне хотелось поймать дух радости, что лилась из-под спиц». А его героиня, уже в самой повести, – поддакивает: «Ну, вот представьте, как писатель мудрёно подбирается к своей книжке, Так и платошница часом подступается к узору. Боже упаси, и узкой мысли не держала уравнять книжку с платком. Вовсе нет. А всё ж что-то такое сродственное, неминучее да и водится, ежели говорить про самое про начало. Из ничего не сладишь чего».

А того «чего», из которого повесть слажена, – в избытке. Тут, кроме ремесла, и любовь, и замужество – «за кого и думать не думала», и учёба, и работа – «За свою жизнь навязала я платков до Луны. Посверх трёх тыщ. С кульманский вагон, поди, будет». И война. И долгое, не судьбой навязанное, а сердцем выбранное вдовство: «Мужа, пускай и награждённого могилой, любя не покидают…»

А каждая главка, из русской пословицы растущая, – на вкус ягодка, на слух – музыка. «Доброму роду нет переводу» – утвердил в послесловии Валентин Курбатов. И добавил о стиле: «…старые женщины ещё и говорили тем прекрасным языком, который бережётся по русским селам (…) Чаще писатель, будто остерегаясь этой яркой, внешне не правильной, но крепкой и ладно подогнанной, как крестьянская одежда, речи, переводит её в привычное русло литературного языка, уходя к несобственно-прямой речи, где можно пригасить слишком пёстрые краски, так напоминающие старые деревенские лоскутные одеяла». Нет-нет, здесь эта пестрядь лоскутная – сплошь! Уютная и тёплая, красивая и ладная, грубовато-озорная… Совсем как героиня: «…дурёка тот поп, что крестил, да забыл утопить».

Мастерством всю свою трудную жизнь прожила, без работы едва не обезножела, да платок спас, – и всё остановиться не может: «Отгоревала я вся. Отошедший уже человек… А платки-то всё поманеньку наковыриваю. Не могу оторваться от этой сахарной погибели». И смену себе вырастила. Оно и понятно! Оренбургский платок – он и есть оренбургский платок. И сравнивать не с чем. Хоть в обручальное колечко продевать, хоть мигрень с ревматизмом врачевать, хоть беспокойное дитя заворачивать – всё хорош. Даже, пишут, переломы быстрее срастаются, спасибо ланолину, содержащемуся в пухе местных коз. А ещё он сносу не знает и живёт долго. Он вообще – живой. «– Бабушка, а сколько живёт платок? – тихо спрашивает Надя. – Да ему, как и нашему роду, нет переводу. С годами разнашивается… Снежок, дождик ли – ещё больше пушится, растёт. Дожди ему, что хлеб человеку. А дожди не обходят нас, Надюшка…

Ольга Воронина(Газета «Книжное обозрение» № 18 от 3–16 сентября 2012 года. Страница 7. Рубрика «Русская проза. Рецензии».) За «Оренбургским платком» в библиотекуНедавно в главном государственном издательстве страны «Художественная литература» вышла книга Анатолия Санжаровского «Оренбургский платок». Эта замечательная повесть посвящена не только главной достопримечательности нашего края – пуховому чуду – но и трудолюбию, сердечности и мастерству русских женщин. По крайней мере, именно эти качества воплотились в главной героине книги – девушке из народа, вязальщице знаменитых оренбургских платков.

Над этой книгой московский прозаик, член Союза писателей Москвы Анатолий Санжаровский работал 35 лет! Но и время, и труд стоили результата.

«Повесть хорошая… Прочитал я её с большим удовольствием, многое было для меня ново и внове. Дай Вам Бог и далее удачи…» – так отозвался о книге классик русской литературы Виктор Астафьев. «Оренбургский платок» также высоко оценил известный критик Валентин Курбатов. А столичный журнал «Читаем вместе» в недавней рецензии (№ 5 за 2012 год) рекомендовал сочинение Санжаровского к обязательному прочтению. И сравнил его с «искусно выработанным» оренбургским платком: «Проза… хоть и старомодна (в хорошем смысле традиционна), но прекрасно написана. Тут и сказовая манера, и стилизация под народную речь, и богатство русского языка во всей красе (умелое использование диалектизмов, профессионализмов, слов разговорного жанра и прочее, прочее)… «Нашлась там у кого девчонишка, ещё глаза не пролупила, а ей уже веретёшку да спицы в руки пихают: вот тебе игрунюшки на всю жизнь».

Сегодня книгу могут оценить и наши земляки. Половину тиража своего «Оренбургского платка» автор безвозмездно передал в благотворительных целях библиотекам детских домов, школ, техникумов и вузов Оренбуржья. Скоро повесть появится и в одном из книжных магазинов города.

(Газета «Вечерний Оренбург»№ 24 за 15 июня 2012)) Книгу об оренбургском пуховом платке перевели на болгарский языкВ предверии Нового года в Софии была переведена на болгарский язык и выпущена книга «Оренбургский платок».

Книгу открывают два предисловия. Первое называется «Доброму роду нет переводу», которое написал известный критик, член Совета при президенте России по культуре и искусству Валентин Яковлевич Курбатов. Автором второго предисловия является искусствовед и заведующая галереей областного музея ИЗО «Оренбургский пуховый платок» Ирина Бушухина. Её предисловие называется «Труды и дни Анны Блиновой», которое ранее было опубликовано в журнале «Москва».

В книге даны и рисунки известного оренбургского художника Алексея Преснова из серии «Оренбургский пуховый платок. 90-е годы». Переводом романа на болгарский язык занималась редактор и переводчик с русского языка Ганка Константинова.

– Роман «Оренбургский платок» на болгарском языке можно посмотреть в Оренбургском краеведческом музее. Можно и приобрести за деньги, но лишь подлинник и на русском языке, – рассказывает автор книги, член Союза писателей Москвы Анатолий Санжаровский.

Текст: Ержан Утегулов(Газета «Комсомольская правда» за 24 декабря 2014 года.) Анна Федоровна Блинова из ооренбргского села Желтое заговорила по-болгарскиНовые книги

В канун Нового года я получил из Софии посылку с экземплярами своего романа «Оренбургский платок» в переводе на болгарский язык.

Книгу, прекрасно отпечатанную на отличной бумаге, открывают два предисловия. Первое называется «Доброму роду нет переводу». Написал его известный критик, член Совета при Президенте России по культуре и искусству Валентин Яковлевич Курбатов. Автор второго предисловия – Ирина Владимировна Бушухина, искусствовед, заведующая галереей «Оренбургский пуховый платок» Оренбургского областного музея изобразительных искусств. Ее предисловие называется «Труды и дни Анны Блиновой». Ранее оно было опубликовано в журнале «Москва».

В книге даны рисунки известного оренбургского художника Алексея Филипповича Преснова из серии «Оренбургский пуховый платок. 90-е годы».

Книга вышла в издательстве «Хайни». Это одно из престижных болгарских издательств. Оно специализируется на выпуске зарубежных книг, получивших широкую известность у себя на родине.

Роман перевела на болгарский Ганка Константинова. Она родилась 4 октября 1943 года в городе Пазарджик. Окончила факультет болгарской и русской филологии Софийского университета. Редактор и переводчик с русского языка. Перевела на болгарский сочинения Петра Проскурина, Альберта Лиханова, Любови Воронковой и других наших соотечественников.

Руководитель издательства Константин Константинов написал мне: «„Хайни“ основано в 1993 году. Хайни было мое прозвище в школе. История этого прозвища слишком длинная… Мы выпустили уже сотни книг. С каждым годом все больше издаем русских авторов».

Издатель и переводчица полтора года бились над моей книжкой.

И 5 января, в канун Рождества Христова, я получил вот эту праздничную фотографию Константина и Ганки. Они, издатель и переводчица, полтора года бились над моей книжкой. Кропотливо сработанная ими книга была главной гостьей на их новогоднем торжестве.

Роман «Оренбургский платок» на болгарском языке можно увидеть в Оренбургском краеведческом музее. Можно и купить подлинник, с которого делался перевод. Книгу выпустило в Москве главное государственное издательство России «Художественная литература». Продается она в Оренбурге, в Информационном центре на улице Советской, 27.

Анатолий Санжаровский,(Газета «Оренбургская неделя».12 января 2015 г.) Зарубежные друзья оренбургского платка ТЕПЕРЬ ВОТ И НА ХИНДИ… [442] Оренбургский платоклюбят Запад и Восток.Русская пословицаТри года назад в Софии вышел мой роман «Оренбургский платок».

Анна Федоровна Блинова из села Жёлтого Оренбургской области заговорила по-болгарски.

Лиха беда начало.

Теперь вот и на хинди появилась книга уже в Дели.

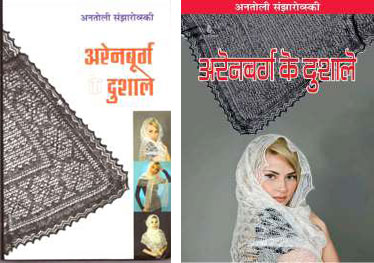

На следующей странице дана обложка новой книги.

Слева – окончательный вариант обложки.

Справа – первоначальная обложка.

Книгу, прекрасно отпечатанную на отличной бумаге, открывают два предисловия. Первое называется «Доброму роду нет переводу». Написал его известный критик, член Совета при Президенте России по культуре и искусству Валентин Яковлевич Курбатов. Автор второго предисловия – Ирина Владимировна Бушухина, искусствовед, заведующая галереей «Оренбургский пуховый платок» Оренбургского областного музея изобразительных искусств. Ее предисловие называется «Труды и дни Анны Блиновой». Ранее оно было опубликовано в журнале «Москва».

В книге даны рисунки известного оренбургского художника Алексея Филипповича Преснова из серии «Оренбургский пуховый платок. 90-е годы».

Роман вышел в Дели, в 2017 году в издательстве «Medha Books» («Книги Меджи»). Оно специализируется на выпуске зарубежных книг, получивших широкую известность у себя на родине.

А перевёл книгу поэт Анил Джанвиджай.

Юношей он приехал из Индии в Москву. Учился в литинституте. Здесь познакомился с Надеждой Лукьяновой из оренбургского степного городка Кувандыка. Поженились. Они занимались на одном курсе. Бегали на одни поэтические семинары.

Но вот закончена учёба. Чем прикажете заниматься поэтам? В шестом номере журнала «Москва» за 1985 год была опубликована подборка стихов Анила.

Стихи толковые.

Но на одни стихи не прожить, и Надежда ушла работать на Всесоюзное радио. Анил, как и Надежда, продолжал писать стихи и стал преподавать хинди в МГУ. Он также соавтор доброго десятка учебников по хинди.

Ему предложили перевести мой роман и он согласился.

Прекрасным помощником ему была Надежда. Она-то корнем оренбуржка, знала местные уральские словечки, встречающиеся не так уж и редко в моём романе. Роман «Оренбургский платок» на хинди можно увидеть в Оренбургском краеведческом музее. В ближайшие дни я вышлю в музей свою книгу. Можно и купить подлинник, с которого делался перевод. Книгу выпустило в Москве главное государственное издательство России «Художественная литература». Продаётся «Платок» в Оренбурге, в магазине «Сувениры Оренбурга» (Советская, 27).

А первым читателем «Оренбургского платка» был классик русской литературы Виктор Петрович Астафьев. Я посылал ему своё сочинение на отзыв. Он написал:

"Повесть хорошая… Прочитал я её с большим удовольствием, многое было для меня ново и внове. Дай Вам Бог и далее удачи".

Тогда, в далёком 1979 году, мой «Оренбургский платок» был ещё повестью. Почти сорок лет я не отходил от этой своей работы. По слову, по фразе, по абзацу… Вещь год от года росла, росла и выросла в роман.

Анатолий САНЖАРОВСКИЙ,член Союза писателей Москвы. ДЕЛО ТЯЖКОЕ И СВЕТОЗАРНОЕ [443]

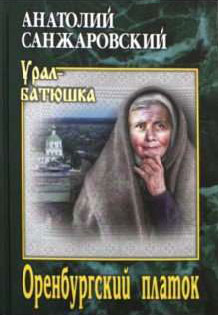

Анатолий Санжаровский

Оренбургский платок: романы, повесть

М. Вече, 2018

416 с. (Урал-батюшка)

1500 экз.

Катаев писал свой «Парус» безо всяких черновиков. Сразу набело. В течение всего двух-трёх месяцев повесть была написана и в том же году издана.

Невероятно быстро!

Такие темпы вгоняли в краску Анатолия Санжаровского. Ведь от своего романа «Оренбургский платок» он не отходил более сорока лет!

Хотя… Эко невидалище! Великий Кобзон вон пятьдесят раз перезаписывал песню «Мгновения»!

Ещё в 1979 году Анатолий Никифорович отправил на суд свою вещь Виктору Петровичу Астафьеву, когда был готов первый вариант.

Виктор Петрович ответил:

Дорогой Анатолий Никифорович!

Повесть хорошая… Прочитал я её с большим удовольствием, многое было для меня ново и внове. Дай Вам Бог и далее удачи, здоровья и радости в работе, а Вашим близким всякого добра.

В. Астафьев27 августа 1979 г.г. Вологда.Казалось, имея такой отзыв Мастера, можно было бы спокойно ставить на работе над сочинением точку.

Но работа продолжалась.

По слову, по предложению, по абзацу, по главке… Произведение значительно увеличилось. Переросло рамки повести и вошло в «ранг» романа.

Последняя точка была поставлена лишь в этом году в канун восьмидесятого дня рождения автора.

Горькую жизнь поднесла ему судьба. Родился он 10 сентября 1938 года в семье ссыльных переселенцев в заполярном селе Ковда на Кольском полуострове.

Его родители, воронежские крестьяне, не вступили в колхоз, их незаконно репрессировали в 1934 году и выслали на спецпоселение. На лесоработы в Заполярье. Заодно с родителями, за четыре года ДО рождения, репрессирован был и будущий писатель. И лишь в 1996 году его полностью реабилитировали вместе с уже покойными родителями. Он перенёс шестьдесят два года незаконной репрессии.

По университетскому образованию А. Санжаровский – журналист. Долгое время работал на телевидении, в газетах и журналах. Три года был редактором в центральном аппарате Телеграфного агентства Советского Союза (ТАСС).

В юбилейный для писателя 2018 год издательство «Вече» выпустило несколько недель назад однотомник «Оренбургский платок» в серии «Урал-батюшка».

Пуховый платок – визитная карточка Оренбуржья. Ещё в позапрошлом веке Европа высоко оценила чудное творение оренбуржек на Великой Всемирной выставке промышленных работ всех народов. Было это в Лондоне в 1851 году. Через четыре десятилетия платок добрался до Чикаго, до «Всемирной Колумбовой выставки в память 400-летней годовщины высадки Колумба».

Итог – шесть медалей с дипломами.,

В одном было написано:

Американские Соединённые Штаты по постановлению Конгресса уполномочили Всемирный Колумбов комитет при международной выставке, устроенной в Чикаго в 1893 году, выдать медаль госпоже Рыковой (Оренбург, Россия) за присланные на выставку платки. Выставленный материал состоит из козьего пуха, искусно подобранного и расчёсанного рукой, отличается необыкновенной лёгкостью и шелковистостью. Изделия замечательны по своим оригинальным и богатым узорам, что свидетельствует о большой опытности в ручном вязании.

Через четыре года – выставка в Нью-Йорке. Самая крупная газета США «Нью-Йорк таймс» 12 декабря 1897 года писала об этой выставке:

«…нет ничего более замечательного, чем талантливая работа российских крестьянок… Пуховязальщицы живут в Оренбургской провинции, по имени которой и называют платки. Они сделаны из тончайшего пуха коз, выбранного из шерсти. Далее прядется тонкая пряжа, и платок вяжется двумя обычными вязальными спицами. Четыре месяца требуется женщине, чтобы связать 4-ярдовую паутинку. Она настолько мягка и тонка, что сразу три таких паутинки можно пропустить через обручальное кольцо. А чтобы связать палантин длиной 10–12 ярдов и шириной в пол-ярда, нужно работать всю зиму… Эти изделия очень прочны и их можно носить веками».