Полная версия

Летят Лебеди. Том 2. Без вести погибшие

Василия уговорили давать концерты каждый день. И выздоравливающим воинам легче, и для местных жителей такой концерт, с таким исполнителем, практически праздник. Окраина столицы Белоруссии возле госпиталя на тот момент превращалась в оперный театр без границ. К нему на концерт водили даже детей со всего Минска, тех, кто хотел научиться играть на каком-то инструменте.

После концерта Василий всегда учил детей играть на аккордеоне. Да и, практически каждый день, капитан Боровой давал уроки игры на всем, что играло и могло издавать звуки: на гитаре, на старинном, невесть как пережившем войну пианино, с непонятной надписью для меня «Hofmann и Czerny», на пустых кастрюлях, учил играть на барабанах, и так ловко все у него выходило!

Слухи о человеке с изуродованным лицом, но божественным голосом с хрипотцой, сначала расползлись по всему Минску, а потом и по всей Белоруссии. Даже беспризорники, после того, когда я подрался с одним из них, кто бросил Василию в след «страшный капитан», больше его не обзывали. Не решались.

После каждого своего концерта Василий приходил к нам домой, приносил обязательно что-то вкусное, у него было много поклонников его таланта, впрочем, как и поклонниц, и каждый норовил Василия чем-то угостить, ну а он, в свою очередь со всем этим добром приходил к нам, на обязательный вечерний чай во дворе нашего дома, где мы жили.

Всегда был в хорошем настроении, и всегда рассказывал очень смешные истории, – мы хохотали до слез. Даже папа с мамой. Но лёд между ними не таял. Они считали его врагом. Бабушка была на стороне Нади. Как-то помню его историю, которая развеселила даже папу. Байка была о Маршаке, который остался в Москве и не уехал вместе с женой и младшим сыном в эвакуацию. С ним осталась его секретарша. Уже в годах и очень ему преданная. Была она немкой по происхождению, и вот, когда по радио объявлялась воздушная тревога, то Маршак, каждый раз подходил к её двери, стучал, и говорил фразу:

– Розалия Ивановна, ваши прилетели!

Минск потихоньку восстанавливался. Бомбежек же, конечно, уже никаких не было. Но взрывы иногда доносились до нас.

Это сапёры взрывали неразорвавшиеся бомбы или мины, которые разминировали в городе и в лесах вокруг города …

По утрам они с Надей ходили гулять в близлежащую рощу. Недалеко от венгерского кладбища.[3] Очень часто брали с собой и меня. Да, и Васино уродство на лице, почему-то стало совсем не заметным. Василий всегда много рассказывал, например от него я узнал, что у белорусов есть обычай, – сажать дерево при рождении ребёнка: если дерево примется и будет хорошо расти, то и ребенок будет здоров и счастлив. И в этой, нашей роще было множество таких деревьев. Чтить и уважать деревья и священные рощи – характерная черта дохристианской эпохи. Была у него с собой со всех сторон обгоревшая книжка, правда не помню, ни как называется, ни автора, и он часто читал нам из неё вслух, например о священной роще у полабских славян, которых описывал какой-то Гельмольд, ещё в 1155 году. Там росли только священные дубы. У меня и сейчас стоит в ушах его торжественный бас, которым он читал книги в слух, как будто бы пел, как батюшка в церкви:

История двух фотографий

************************************

Советская делегация во главе с полковником Генштаба РККА Герасимовым А.В. торжественно возвращает венгерской делегации во главе с генерал-лейтенантом Швейцером знамёна венгерских полков, захваченные русскими войсками во время подавления Венгерского восстания 1849 года.

Именно подавление восстания так озлобило венгров, которые в итоге "прославились" своей жестокостью, как к военнопленным, так и и мирным советским жителям, которые находились на временно оккупированных нацистами территориях во время Великой Отечественной войны.

На фото:

Станция Лавочне (ныне в Сколевском районе Львовской области), 22 марта 1941 года.

* * *– О, здесь был и жрец, и свои празднества, и обряды жертвоприношений. И здесь имел обыкновение собираться весь народ, да с князем во главе.

Белорусы свои священные рощи называли «прошчы».

Роща, куда мы чаще всего ходили гулять, состояла из очень старых деревьев, кое-где обнесенных старой оградой, в глубине которой, возле ручья стояла разрушенная часовня. Иногда мы видели, как к ней приходили люди, лечиться, пить воду, молиться. Кто-то приносил старым дубам монетки, хлеб-соль, завернутые в полотно. Василий нам рассказал, что ленточки на священных дубах завязывают влюбленные, и покуда она сама не развяжется, то любовь в сердце людей выдержит любое испытание. Ведь нет ничего сильнее любви на земле. Даже смерть пасует перед ней. А рощи, в которых растут священные деревья, оберегаются высшими силами! Есть даже поверье, что если человек решался сбраконьерничать и срубить такой дуб, то человек тут же наказывался тяжелой болезнью, даже мог сойти с ума. Ну, а если человек потом раскаивался и сажал на том же месте новое дерево, то говорят, он выздоравливал. Деревья – это не люди, они умеют забывать обиды и продолжать жить дальше, прощая людей. Хотя сам Василий, как-то сказал, что, когда совершают предательство, это как ломают сразу две руки. Простить предателя можно, а вот обнять не получится.

Тогда, первый и последний раз я увидел у Василия в глазах слезы.

Вася с Надей тоже повязали свою ленточку.

Повязали ровно за час до беды.

Когда мы шли уже обратно, то я увидел в гуще леса полянку, на которой было много лесных ягод – земляники, она ярким красным пятном прямо звала меня к себе. Я крикнул Наде, что я убежал лакомиться ягодами и побежал сломя голову через чащу леса. Земляника оказалось сладкой. Я так увлекся, что, когда услышал щелчок под левой ногой, не сразу понял, что произошло.

Мы, дети войны. Наши игрушки – это патроны, гранаты, спрятанные от отца ножи, пистолеты, тротиловые шашки и в свои четырнадцать лет я умел собирать и разбирать многие пистолеты, винтовки и автоматы, даже разминировать несложные мины, и потому по этому сухому щелчку сразу понял, что я попал в западню. Смертельную западню.

Под моей ногой оказалась противопехотная мина. И она уже встала на боевой взвод. Я замер и стал звать на помощь, что ещё мог сделать четырнадцатилетний пацан? Первой прибежала Надя, следом за ней Василий. По моей застывшей позе и неестественному положению руг и ног он всё понял. Решение принял молниеносно. Обежав вокруг поляны, он нашел несколько поваленных деревьев, которые начал сносить и складывать возле меня. Когда своеобразная баррикада была готова, он сказал Наде, что он с разбегу прыгнет на меня и постарается сбить с ног так, чтобы мы с ним оказались с той стороны баррикады, а Надя должна в этот же момент, из-за бревен, тянуть меня изо всех сил за руки. Но не высовываться, чтобы не подставить себя осколкам. Нога у меня уже затекла, и я понимал, что бессилен сделать прыжок самостоятельно. Страха смерти не было.

Василий вел себя уверенно и даже успел рассказать нам анекдот.

Когда всё было готово, Василий спросил у нас, готовы ли мы, и после утвердительного ответа начал отходить для разбега.

Я протянул руки сестре. Надя схватила меня. Я чувствовал дрожь её рук и пульс, который был в унисон с моим. Василий крикнул, что-то типа «не ссать – прорвемся», и начал свой разбег.

Сильнейший удар, мой непроизвольный крик, причитание сестры и взрыв прозвучали за моей спиной одновременно …

Когда я пришел в себя и выбрался из-под завала баррикады, через пыль, дым и опускавшиеся под силой тяжести взрывной волной и осколками, сорванные с деревьев листья, я увидел Василия, который лежал в луже собственной крови.

Рядом с ним уже сидела Надя и выла по волчьи обхватив себя за голову. Одной ноги у Васи не было по колено. Второй, по ступню.

Я был оглушён, но мысли работали ясно. Я закричал, что есть мочи, чем привел сестру в себя и мы вдвоем подняли, почему-то не очень тяжелого Василия на руки, и понесли его в сторону города … сколько прошло времени, я не знаю, сознание было, как в тумане.

Звон в ушах, боль в спине, как от тысячи иголок, тошнота и дрожащие ноги…

… на встречу нам ехала штабная машина, видимо услышали взрыв…

… дальше всё было как во сне … о том, что у меня три осколка в спине и два в голени я узнал уже на следующий день …

Василия пытались спасти лучшие хирурги Минска. Они из него вытащили уже больше сорока осколков… и продолжали борьбу за его жизнь.

На следующий день отца экстренно вызвали в Москву. Мы все полетели с ним. Уже садясь в военный самолёт нам сообщили, что Васю ещё пытаются спасти, но пришлось ему ампутировать обе ноги. Одну по пах… на этом связь оборвалась.

Это было в конце лета 1945 года. В Московском госпитале мы с Надей пролежали месяц. Она с контузией, я с осколочными ранениями. Ещё в госпитале папа сообщил нам, что Василий умер. Не выдержало сердце.

Бабушка говорила, что, наверное, так даже лучше, чем если бы он выжил, мало того, что с изуродованным лицом, и без пальца, так ещё и без ног. Беда.

Сестра моя, Наденька, перестала разговаривать. Совсем. Онемела. Врачи не могли понять причину, но все списали на последствия контузии. Мы учились все общаться с ней заново. Писали друг другу записки.

Она по необходимости. Мы из солидарности. Смеяться она тоже перестала. В её русой косе до пояса, появилось много седых волос.

Через год она поступила в институт. Политехнический. На особых условиях. Освоила азбуку для глухонемых. Проучилась там пять лет. Все эти годы Надежду возили по лучшим клиникам страны в попытке вернуть Наденьке речь. Но «светила» медицинских наук были бессильны. Я же через несколько лет ушёл служить во флот, где и прослужил на крейсере четыре года. Черноморский флот и Севастополь стали моим домом на это время.

Когда вернулся, то Москву было не узнать, а вот сестра не изменилась. В нашем доме по-прежнему жила тишина.

Поэтому одна надежда на заграницу!

Я знаю, что твой папа ездит по консилиумам разным в разных странах, и знаю, что ты мне поможешь!

Твой друг Александр…

* * *Кому: Киргизская ССР, Село Сталинское

Боровому Григорию Павловичу (для Василия Григорьевича)

От кого: США, Штат Джорджия, Графство Стивенс

Токкоа. Мистеру Дж. Байерли

Уважаемый мистер Василий Боровой!

Пишу тебе немного по-русски, думаю, что письмо мое к тебе немного дойдет несмотря на то, что у наших правительств (вашего коммунистического и нашего демократического) есть спорные моменты.

Как ты видишь, я усвоил многие уроки русского языка и пишу тебе это письмо. Я Джозеф Байерли, твой друг мистер Василий. Я помню, что тебе очень-очень не нравилось такое обращение, но я это пишу специально, чтобы ты меня вспомнил.

Далее буду писать – товарищ Василий!

Как сейчас я помню нашу победу и 10 мая 1945 года, когда мы вместе получили боевое задание. Мы должны были обнаружить, потом окружить и полностью уничтожить штурмовиков эс эс, которые прикрываясь местным мирным, женским населением, хотели или пытались (не знаю, как правильно, потому пишу оба ваших слова) прорваться-продраться к нашим союзным войскам (США), потому что вы, советы эсэсовцев в плен не брали. И правильно делали!

Помнишь, как мне пришла в голову сумасшедшая идея и я, переодевшись в американскую военную форму один! (но ты был рядом и совсем не понимал по-американски, потому не пошел, чтобы «не запалить всю малину», я запомнил выражение, но так и не понял, что это значит и какое отношение к гитлеровцам имеет эта вкусная ягода) пошел на переговоры к тысяче вооруженных до зубов солдат эс эс.

Я помню, как я их долго-долго убеждал сдаться, сложить совсем оружие своё и выходить повзводно, с поднятыми, совсем вверх, своими руками, как они (глупые немцы) думали к американским войскам … а не тут то всё и было, так у вас говорят?

Надеюсь, что в итоге они все были уничтожены вашим СМЕРШем.

Меня ранили тогда, и я попал в госпиталь с пулевыми ранениями груди, кто-то из немцев эс эс, выстрелил мне в спину.

Меня лечили-лечили и вылечили. Госпиталь в Ладсберге. Ты, товарищ Василий его ещё помнишь? Как мы там случайно встретились, оказалось, что тебя тоже ранило и в тот же день. Мы теперь раненые побратимы. Я правильно написал?

Помнишь, как мне за мое безумство (вы называете безрассудные действия – подвигом, я помню) вручили ещё одну государственную награду Советского Союза – орден Красного Знамени! До этого у меня уже была одна, и тоже за безрассудные действия. В Армии США всё, наоборот. Тут дают награды за рассудительные действия, а за безрассудные наказывают. Разные у нас страны, однако.

Так вот, я пишу письмо тебе домой в Киргизию, знаю, что они перешлют тебе мое письмо, и хочу рассказать, что я помню, как ты поёшь и никогда не забуду. Я всем своим солдатам и друзьям пытаюсь объяснить, что такое великолепный голос русского солдата! Когда мы расстались, тебя перевели в ожоговый госпиталь в Белоруссию, я познакомился с вашим великолепным военачальником, маршалом, героем войны – Георгием Жуковым.

Оказывается, ему, Жукову, докладывали об американском десантнике, который любит совершать безрассудные поступки и получать за это русские ордена, и маршал захотел лично со мной познакомиться. Мы пили коньяк и потом чай. Мне было приятно. Даже слишком. Но думаю, сержант, пей с маршалом то, что наливают и улыбайся, всё равно дома никто не поверит.

Маршал задал мне вопрос:

– Есть ли у тебя просьбы, сержант?

– Я хотел бы вернуться домой в Америку. Война окончена. Победа. Задания моей страны все выполнены. Пора возвращаться на Родину, товарищ маршал! – сказал я.

По приказу маршала мне дали официальное письмо за подписью Жукова, которое я предъявлял при проверке документов по пути в Москву.

И вот я попал в вашу столицу. Москва. Посольство США.

И вот, после многочисленных проверок – родная Америка!

Оказалось, что дома меня сочли погибшим ещё десятого июня 1944 года. (В тот день нас забросили в тыл к немцам на самолёте) Постарался Военный департамент США.

После тщательной проверки мне вручили американскую военную награду и предложили мне продолжать служить в Армии США, где я сейчас работаю инструктором рукопашного боя.

Пиши пожалуйста мой адрес на английском языке, потому что кроме меня в Джорджии по-русски никто не читает!

Твой друг, раненый побратим Джозеф Байерли.

12 декабря 1945 года.

* * *От кого: Белорусская ССР

Город Минск ул. Зыбицкая дом №**

Борового Василия

Кому: США, Штат Джорджия, Графство Стивенс

Токкоа. Мистеру Дж. Байерли

Здравствуй дорогой мой друг Джозеф!

После многочисленных проверок мне вручили твое письмо и разрешили с тобой переписываться.

Сейчас у нас с этим делом строго, но с учетом того, что ты герой нашей армии, по-вашему, человек, который любит совершать безрассудные поступки, нам разрешили вести переписку!

О чем я тебя и уведомляю этим своим письмом!

Я сейчас проживаю в Минске. Так получилось, что после тех Берлинских событий, в которых мы с тобой вместе принимали безрассудное участие, (я пишу такие глупости и мне становится смешно и я улыбаюсь), со своими ожогами я долго лечился в Минске и я влюбился в самую лучшую девушку на этой планете. Я был счастлив, я пел, как никогда в жизни, пел только ей и для неё!

И я хотел отдать жизнь ради неё … так и случилось!

Мой друг Джозеф! Я выручил её родного брата, но у меня теперь на две ноги меньше, чем у всех. И Надя, так её зовут, думает, что я погиб. И я счастлив от этой мысли, что она выйдет замуж не за безногого калеку. Я преподаю музыку детям в музыкальной школе номер один в городе Минске. Живу хорошо. У меня свой небольшой домик с садом, где растёт та самая малина!

Приезжай ко мне в гости, мой безрассудный друг (опять улыбаюсь).

Твой боевой товарищ Василий Боровой.

1 июля 1950 года.

П.С. Тех эсэсовцев расстреляли. Всех.

Как начиналась война…

О всех историях про войну, можно сказать так:

Красивые не верны, а верные не красивы…

О войне можно рассказывать по-разному.

Можно с помощью языка цифр, названий полков, дивизий, блистать знаниями о количестве войск, самолётов, патронов и партизан … А можно рассказать человеческим языком, который был придуман не для профессиональных военных и историков, которые не читают романы, в принципе. Я говорю о языке писем.

В первом случае рассказ будет понятен самому военному историку, который самоутверждаясь будет увлеченно грузить цифрами дат, точным количеством войск и их потерь, и такой язык будет понятен такому же историку, который всё это и без него понимает и знает. Но такой рассказ вгонит в скуку и грусть обычного человека, такого, как мы с вами.

Я постараюсь рассказать о начале войны не как историк, а как человек, которому в руки попали обычные дневники и письма, иногда обычных солдат, детей, подростков, военнопленных, санитаров, лётчиков, танкистов …, а иногда и необычных. Очень необычных. Насколько это всё будет интересно, решать вам.

Но, забегая наперед, скажу, что вам будет всё абсолютно понятно.

А это уже результат!

Итак.

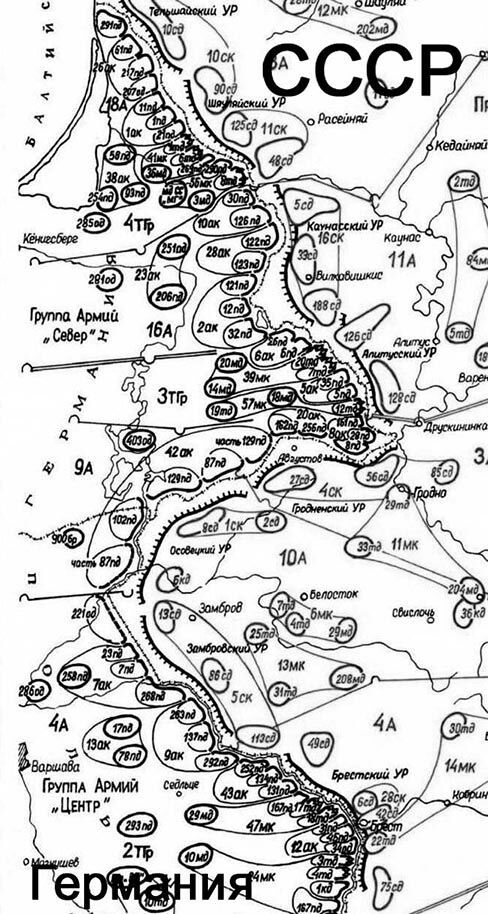

Прежде, чем мы начнем самую сложную тему в современной истории – начало и процесс военных действий, в какие были вовлечены наши с вами двадцатилетние «дедушки» 22 июня 1941 года, я хочу показать вам карту, на которой надо обратить внимание только на количество кружочков.

Каждый кружочек – дивизия.[4]

Кому интересно, что такое дивизия, гляньте на ссылку.

И вот мы видим количество наших войск и количество немецких войск на ключевую дату – неделя до начала войны. Думаю, что не надо быть историком, чтобы понять – война была неминуема. Представьте себе на минутку, что у вас под дверью находится иностранная армия – человек с триста. Все вооружены до зубов.

Совсем недавно они уже отняли такую же территорию, как ваша. Вот интересно, насколько лично вы будете себя спокойно чувствовать в этом случае, даже если вы подпишите с их начальником бумажку, в которой будет написано, что вы «друзья». Но эти «друзья», после подписания этой самой бумажки, будут стучать вам по ночам в двери, пытаться пролезть в форточку и увеличат за неделю группировку свою в десять или двадцать раз?

Почему-то мне кажется, что спокойно спать вы в своем доме не будете. А начнете, как-то готовится к тому, что все-таки эти солдаты, рано или поздно взломают вам дверь …

После многочисленных подтверждений, что война неминуема и начнется именно 22 июня, Ставка таки создала документ, который приводил в полную боевую готовность наши войска. Беда в том, что не до всех она дошла в тот вечер, перед вторжением. Но хочу заметить, что ничего кардинального бы это не поменяло, потому как гляньте на эту карту ещё раз и вы поймете – о чем я пишу.

Идем дальше.

У фашистов был разработан некий план вторжения[5], в котором были свои сильные и слабые стороны, но безусловно он был разработан с учетом проблем нашей армии, которые мы научились преодолевать только в конце 1942 года. Вот ровно столько (полтора года) нам не хватило, чтобы быть готовыми к неожиданностям, которые готовили перед нашей дверью германские солдаты, повинуясь приказу Гитлера.

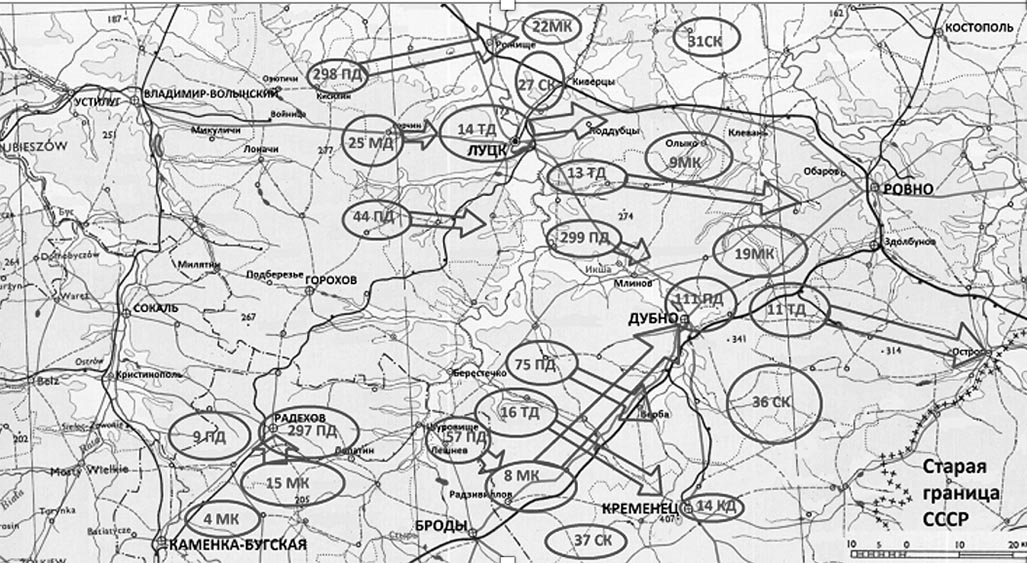

В связи с тем, что первое письмо и дневник, о котором речь пойдет ниже, принадлежит танкисту – рассказ будет о самом крупном сражении техники за всю историю Второй мировой, и это будет не Курская дуга. До неё ещё целых два года с копейками – это сражение было под Дубно (Западная Украина). Там мы проиграли – поэтому вы о нём и не слышали (хвастаться нашей пропаганде нечем). Проиграли с большими потерями, как в технике (танках, самоходках, самолётах), так и в живой силе, которая, практически, вся попала в плен. Просто для сравнения приведу несколько цифр.

В этой битве, которая началась сразу, как гитлеровцы развязали войну, с двух сторон участвовало 4500 танков и самоходок![6] Причем со стороны фашистов участвовало всего 800 машин.

Их проблемы – им нужна была асфальтированная дорога,[7] потому, как целью прорыва по трем основным направлениям (о чудеса – по каждому направлению была одна единственная хорошая дорога на нашей территории!) «Север», «Центр», «Юг», было молниеносное наступление с захватом крупных городов, мостов, железнодорожных узлов, и только вторичной целью было окружение наших войск.

Наши же войска, когда началась война, думали, что главная цель окружение, и потому вели себя соответственно – жгли драгоценное топливо, постоянно меняя место дислокации (нахождения).

Радиосвязь у фашистов была установлена на всей подвижной технике, и они ей пользовались, как в режиме боя, так и при перемещении.

На наших танках, только на каждом четвертом, коим являлся командирский танк,[8] это в лучшем случае, в обычном варианте одна радиостанция на батальон. Поэтому в режиме круговерти боя, наши танкисты воевали с открытыми люками, и получили от фашистов прозвище – маус (мышь), потому как с открытыми люками были на них, на мышей, похожи.[9]

Дубно – это населенный пункт со всех сторон, окруженный болотами, через который и проходила одна из основных дорог, по которой шло стратегическое наступление немцев. Соответственно у фашистов, техника которых нуждалась в асфальте, была цель – захват этого ключевого города, через которых проходила одна из трех очень важных для них магистралей.

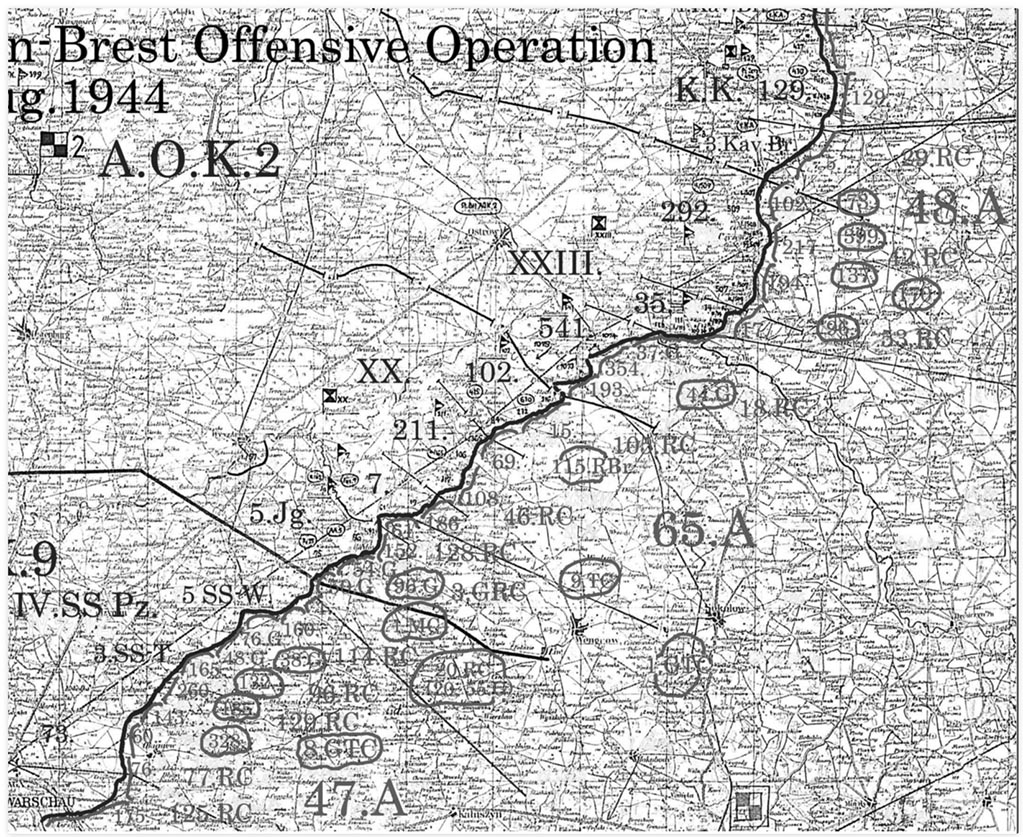

Карта 1944 года

Наши командиры, после начала вторжения (войны), до этого тоже додумались и послали в Дубно стрелковую дивизию. Вот тут проясню – послали пешком. А дивизия располагалась за много часов пути от Дубно. Техники у нас для перевоза пехотинцев повсеместно не было.

Итог понятен – не успели. Пытались штурмовать уже занятый немцами город. А вся остальная масса танков не имела единого управления после того, как они вступили в бой, тем более очень хорошо у немцев работал радиоперехват, и ко многим «сюрпризам» они были уже готовы. Помимо отсутствия связи между частями в бою (связные с пакетами были, но ситуацию они усугубляли – слишком запаздывала информация. Пока посыльный приходил – ситуация на поле боя давно уже была другой). Далее – самое важное. Приказ об отступлении мог дать любой командир, потому сплошь и рядом были отступления без приказа командующего армией или фронтом, а это означало, что вы, удерживая полосу фронта в десяток километров, думая, что соседи так же сражаются, вдруг видели в своем тылу фашистов. А это оказывается, что ваш сосед отступил и оголил фланг, куда немцы и зашли. Итог – окружение и, как следствие – «котёл», в котором варились, погибали и попадали в плен, иногда целые Армии.[10] И только в 1942 году, летом, был издан приказ № 227, карающий за отступление любого подразделения Армии без приказа, чуть ли не командующего Армией.[11] Были, конечно и маленькие победы, но это было скорее исключение, чем правило.[12]

Умудрились сотворить танковую пробку во Львове. Там все улицы созданы средневековыми архитекторами так, чтобы наступающий враг (не знающий особенности города) не смог дойти до центра. А наши танкисты в неимоверном количестве решили сократить путь на фронт. Они, конечно, не враги, но особенностей города они не знали. Танкисты не пошли через поля вокруг города, а пошли через город – напрямую. Итог – город встал в танковых пробках.

Пока разобрались – фашист продвинулся в глубь на сотни километров не встречая сопротивления.

Далее. Поломки. В некоторых случаях несовершенная техника выходила из строя прямо во время марша. Процент ужасающий. В целом – половина не дошла до поля боя и осталась стоять по полям и лесам, служа фрицам «натюрмортом» для фотографий, которые они посылали к себе домой.

Та техника, что дошла – вступала в бой. Командиры руководили в целом правильно, но … танки без пехоты, без авиаподдержки, без артиллерии[13] – неэффективны. Пехота без грузовиков безнадежно отстала. Самолёты летали, но без радиосвязи сообщить о перемещении войск было, толком, некому.

А потом у всех закончилось топливо. А в окружение доставить топливо не было никакой возможности. Трофейное топливо не подходило. У нас был дизель – у них бензин.

На этом было всё. 29 июня 1941 года бои были закончены.

Началась вторая фаза – героический выход из окружения.

Повезло не всем. Большая часть попала в плен.

Количество техники сократилось на 90 %!