полная версия

полная версияЯ обрёл бога в Африке: письма русского буш-хирурга

Ныне отмечено широкое представительство российских хирургов на всех недавних конгрессах по лапароскопической хирургии, эндоваскулярной и других инструментированных видах хирургии, что доказывает непопулярность на нашей Родине древне-ортодоксального хирургического «пороть-и-штопать».

В конце введения читателя в определение M+M Matrix Лео Гордон приводит слова какого-то философа: «Практика – жестокий учитель, она сначала подвергает нас испытаниям, а потом позволяет извлечь из них урок».

57. Прогресса хирургии нет без страданий наших больных

В хирургии чертова уйма областей, где лечение смертельных заболеваний связано с калечащими операциями, непосредственный риск которых чрезмерно велик, а эффективность – более чем сомнительна.

Как-то один из хирургов представил в профессиональный виртуальный хирургический междусобойчик больного с осложнениями после операции по поводу рака поджелудочной железы…

Для почтенных обывателей скажу, что операции такого рода – высший пилотаж абдоминальной хирургии. Однако, как я уже говорил, непосредственный риск их чрезмерно велик, а эффективность более чем сомнительна.

Я не делаю таких операций и знаю о них только из специальной медицинской литературы, но я видел их отдалённые результаты – качество жизни оперированных больных произвело на меня угнетающее впечатление. Я не хотел бы быть на их месте…

Ба-а-а..!! Какой же гвалт поднялся в русской части интернетовского пространства – все, за редким исключением, бросились рвать на куски большого мастера хирургии. А тут ещё масла в огонь подлил такого же уровня мастер по обсуждаемой проблеме. На целых три дня хватило развлечения: наблюдать мордобой с пусканием юшки в кругу почтенных асов хирургии.

Происходило именно то, против чего выступал и выступает Лео Гордон.

К концу битвы один из хирургов поделился с нами словами своего отца, проработавшего в хирургии 50 лет: «Скольких из тех, что я прооперировал, можно было не оперировать!»

Золотые слова! Автор их – человек, вложивший свою лепту в бессмертие своего поколения.

Да, это известный феномен: активные хирурги на закате дней своих начинают больше ценить не только оставшийся небольшой кусок своего бытия, но и загубленные ими жизни; начинают трезво оценивать ограниченные возможности ножа.

Ни один из них не воскликнет патетически: «Я верю в хирургию!» – они не только всегда в неё верили, они ей жизнь отдали. Но таков уж он наш бог – Хирургия…

Не всякий хирург способен под занавес на такую смелость – в российской медицинской науке с честностью всегда была напряжёнка.

А ведь каждый из прошедших горнило научных страданий без положительного эффектного результата всегда подпишется под лозунгом: «Отрицательный результат – тоже результат тяжкого научного труда!» Сейчас это знает любой студент-медик.

И всё же я – за выполнение операции, «непосредственный риск которой чрезмерно велик, а эффективность более чем сомнительна».

Законный вопрос: а для чего – для написания научных-планов-статей-диссертаций?

Ну, это понимают даже здесь, в Африке, мои негры: «А нет иного пути развития медицины!!!»

При этом есть одно условие – информированное согласие больного. Понятно, что степень информированности варьирует по разным континентам, странам, социальным слоям общества в широких пределах.

Однако, при всех указанных выше географических и культурно-социальных различиях, права человека должны стоять на первом месте! И если сказал мне неграмотный свази: «Доктор, прежде чем согласиться на предложенную вами операцию, я должен посоветоваться со своими предками», – да, да, с «предками», с которыми он будет общаться ближайшим вечером через деревенского колдуна! – я обязан уважать его волю.

Да… Врачу любой части света нужно научиться лечить не просто больного, а больного со всем его культурным багажом, с его верованиями. (Frants Staugard «Traditional medicine in Botswana: Traditional Healers», 1985.)

По этой причине я был возмущён до самых печёнок, прочитав как-то слова главного онколога России академика В.И. Чиссова: «Мы не имеем права сообщать нашим онкологическим больным истинную природу их заболевания – наши люди ещё не готовы к этому!»

Вы улавливаете, мой почтенный читатель, различие подходов к правам человека в Африке и в нынешней России?

А кто такой Чиссов? По какому такому закону он присваивает себе право вершить судьбу людей? Заглянем в PubMed – интернетовский источник медицинской литературы. Набираем латиницей имя Чиссова…

Вау! 172 публикации с его именем!!

При этом нужно учесть, что, по традиции российской науки, на каждую статью, опубликованную в большом журнале, все российские учёные умудряются многократно воткнуться с кратким заявлением о себе в сборники тезисов докладов всевозможных съездов-конференций и прочих подобных мероприятий… – поэтому возьму на себя смелость сказать, что В.И. Чиссов пометился примерно в полутысяче источников российской медицинской литературы.

И чего тут только нет: и экспериментальная онкология, и химиотерапия, и лучевая терапия, и гормонотерапия, лечение всех видов опухолей – кожи-костей-мягких тканей, головы-шеи, лёгких-средостения-пищевода, желудка-тонкой-толстой-кишки, печени-поджелудочной железы…

Вскоре после публикации этого списка достижений отца-академика всей российской онкологии получил я письмо от одного молодого российского доктора, в котором он просто-таки припечатал меня к столбу позора: вы, дескать, раболепствуете перед англоязычной медицинской литературой!

Вот так прямо и врезал мне. Пришлось прибегнуть к тяжёлой артиллерии – выставить ему свой опус, посвящённый «гениальному» русского учёному-онкологу В.И. Чиссову. Мой молодой оппонент сдался: в области онкологии вы меня убедили…

А вас, мой достопочтимый российский обыватель? Каково ваш мнение на этот счёт?

А кто такой Чиссов? Как же случилось так, что всё в российской онкологии выходит в свет только под его именем или с его участием?

Чиссов был заурядным старшим научным сотрудником в НИИ хирургии Петровского, а потом вдруг ка-ааа-ак ста-ааа-анет директором НИИ онкологии им. Герцена! Поговаривают, что этот НИИ со всеми учёными в придачу ему достался в виде семейного подарка.

Ну, тут уж Валерий Иваныч спуску учёным не давал – результат я вам представил.

А почему я так взъелся на бедного академика? Что, во всяких там америках не делают таких подарков?? Не подминают под себя творческих людей???

Да, Госп-ааа-ди, конечно, делают…

И людей подминают…

А почему я взъелся-то?

Анекдот в этой связи вспомнился про одного хронического неудачника:

Этот бедолага взмолился: «Господи, да за что же?»

Небеса разверзлись – и Голос: «Ну, не люблю я тебя…»

А невзлюбил я В.И. Чиссова с подачи профессора А.С. Мамонтова после одного из заседаний научного общества онкологов Москвы, на котором я выступил с довольно резкой критикой рекламируемой на протяжении многих лет комбинации лучевого и хирургического методов лечения рака пищевода.

Любимый мною Анатолий Сергеич сказал:

– Ты, Слава, это дело прекрати, а то тебе за это врежут…

– Кто же это?

– А Чиссов!

58. Взаимоотношения врача и больного

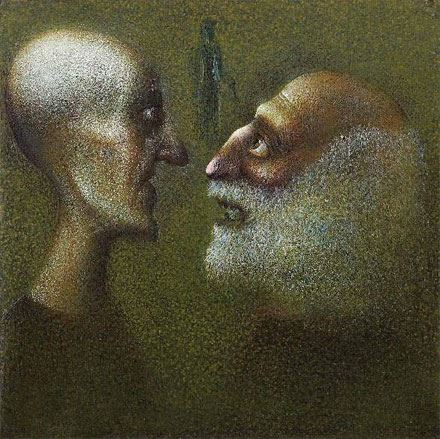

Я не знаю имени грузинского автора этой картины «Врач и больной»…

Моника Мохале – мэр одного из городов Лимпоповщины.

Мне её впервые показал Саша Опарин в порядке демонстрации всем-всем моей нужности хирургическому отделению провинциального госпиталя:

– Вот! Эту представительную тётеньку подстрелили две недели назад – перед Рождеством.

Тангенциальное ранение грудной клетки справа. На рентгенограмме при поступлении было видно небольшое количество жидкости (крови) в плевральной полости справа. По причине повышенной упитанности пациентки интерны и молодые доктора мучились с введением трубки в плевральную полость для дренирования крови. Я трубку поставил – на снимке положение трубки вроде бы правильное, но старой крови выделилось немного, а сейчас и вовсе нет. Что вы скажете?

– Миссис Мохале, кроме умеренных болей в области пулевых отверстий у вас нет иных жалоб, так? На рентгенограммах ваше правое лёгкое расправлено процентов на 80, есть скопление плевральной жидкости – крови, как я полагаю, доставать которую будет мучительно и докторам, и вам. Женщина вы интеллигентная, живёте не так далеко. Мы вас выпишем на амбулаторное лечение антибиотиками и болеутоляющими. Вам нужно будет очень много ходить – расправлять свои лёгкие. Придёте ко мне в торакальную клинику через месяц, а если будут какие-то новые проблемы – приходите незамедлительно.

«Незамедлительно» Моника пришла ко мне в частный госпиталь через две недели. На рентгенограмме – большое скопление жидкости в правой плевральной полости. Мне удалось без особого труда вставить плевральный катетер и выпустить около литра окрашенного кровью гноя. Тётка мужественно вытерпела мою манипуляцию.

Эту больную с ещё ранней плевральной эмпиемой, по-хорошему, нужно было оперировать – сделать торакотомию, убрать все гнойные фибринозные напластования с лёгкого и грудной стенки, возможно, даже удалить простреленную верхнюю долю лёгкого. На моё предложение обдумать такой вариант лечения Моника отреагировала резко:

– Операцию? Нет!

– Хорошо будем лечить дренажами.

Научно-лирическое отступление в рассказе о МоникеВзаимоотношения врача и больного – проблема медицинская или социальная?

Как-то заслали в русскоязычный форум хирургов такую вот информацию о книге с предисловием (см. ниже).

«Взаимоотношения врача и больного остаются основой медицинской практики. Даже самая совершенная техника не заменит плодотворного взаимодействия врача и больного. По-настоящему хороший результат в медицине даст сочетание доверительных человеческих отношений с чудесами научно-технического прогресса. А для этого технически оснащённый врач должен не только уметь, но и любить разговаривать с больными».

Взаимоотношения врача и больного – Р. Ригельман1. Стиль отношений: сотрудничество.

1.1. Поддержка.

1.2. Понимание.

1.3. Уважение.

1.4. Сочувствие.

1.5. Больные, не склонные сотрудничать с врачом.

1.6. Больные, имеющие далёкие от лечения цели.

1.7. Больные, с которыми трудно.

1.8. Когда доверительные отношения мешают.

2. Как поделиться своими сомнениями.

2.1. Избыточное обследование.

2.2. Кажущаяся ясность.

3. Как узнавать и говорить правду.

3.1. Как узнать правду от больного.

3.2. Как сообщить больному правду.

3.3. Как сказать правду самому себе.

Введение

На протяжении всей истории медицины основой отношений между врачом и больным было и остаётся доверие. Ещё недавно всё сводилось к тому, что больной доверял врачу право принимать решения. Врач же «исключительно в интересах больного» поступал так, как считал нужным. Раньше думали, что держать больного в неведении гуманнее, чем вовлекать его в решение сложных медицинских проблем. Согласно бытовавшему мнению, это даже повышало эффективность лечения, избавляя больного от сомнений и неуверенности. Больной доверял врачу, а врач брал на себя заботу о нём. Традиционно взаимоотношения врача и больного основывались на слепой вере; врач не делился с больным своими сомнениями и скрывал от него неприятную правду.

И поныне взаимоотношения врача и больного в большой степени определяют успех медицинской помощи, однако строиться они должны на иной основе: в современной медицине врач и больной сотрудничают, делятся сомнениями и сообщают друг другу полную правду. Это три обязательных компонента современного медицинского подхода.

Только от одного перечня глав книги у меня появилось желание сказать автору: «Я читал и плакал».

Идея книги, безусловно, важная.

Но только уж очень она по-советски традиционно-диссертационно обстоятельно-громоздкая.

Она, скорее всего, рассчитана на клинических психологов, которые небольшими порциями будут инокулировать[24] эти полезные знания в головы глуповатых хирургов, скачущих всю свою профессиональную жизнь под лозунгом «Я верю в хирургию!»

Продолжение рассказа о МоникеВ области установленного плеврального дренажа между грудной клеткой и кожей, к которой был подшит дренаж, было не менее 10 см жировой ткани – при колыхании больших молочных желёз дренаж совершал размашистые движения типа «туда-сюда» и в итоге выскочил из плевральной полости, что было видно на КТ-снимках грудной клетки.

Мои попытки повторно дренировать оставшиеся в плевральной полости скопления гноя под местной анестезией успеха не имели: длинной иглой гной получаю, а ввести в нужное место плевральный дренаж не удаётся. Моника обливалась холодным потом в моих руках, но терпела.

– Миссис Мохале, я понимаю, что вы не хотите большой операции. Однако, как вы видите, дальнейшие манипуляции с плевральными дренажами не только болезненны для вас, но и опасны – я просто могу сделать дополнительную дырку в вашем лёгком. У меня есть предложение: мы пойдем в операционную, где под общим обезболиванием через небольшой кожный разрез с резекцией небольшого кусочка ребра я смогу правильно найти гнойник, хорошо промыть его и дренировать.

– Операцию? Нет! Я не готова! Дайте мне несколько дней… Три дня…

Через три дня:

– Операцию? Нет!

– ???… Ну, хорошо, обойдёмся без значительного разреза кожи – давайте под наркозом и под рентгеном в операционной я поставлю вам плевральный дренаж в нужное место.

– В операционную? Нет! Я не готова… Дайте мне несколько дней… Три дня…

Теряю терпение и приглашаю психолога. Потом психиатра.

«Может, она советуется со своими предками с того света?» – размышляю я.

Выяснилось, что пациентке с момента её поступления после нападения с «расстрелом в упор» никто из хирургов не догадался пригласить ни клинического психолога (есть такая штатная единица здесь, в знойной Африке), ни психиатра… В вас когда-нибудь стреляли в упор?

Более того, в семье Моники два родственника умерли в руках хирургов во время каких-то операций – явление редкостное, но вот встретилось.

Через 10 дней после поступления Моника дала согласие на операцию. Но у меня свои «бзики»: я не люблю больных, которые через большое мучение дают согласие на операцию – довольно часто их предчувствия не обманывают. Я отправил Монику на операцию в Преторию.

ЗаключениеВсемирно известная медицинская истина: «Врачу нужно уметь лечить не только конкретную болезнь, но и конкретную болезнь у конкретного больного в конкретной ситуации».

Можно ещё добавить – «… со всеми культурными особенностями и верованиями его, а также базирующимися на них психическими необычностями», – но это уже о другом случае.

При всей внешней природной физической неказистости, мне было отпущено очень прилично пожить (67 лет без болячек) и сделать всё то, что надлежит сделать мужику.

Далеко-далеко на берегу Оки-реки живут посаженные мной деревья.

Мы с женой вырастили-образовали детей.

Домов понастроили всем им.

В общем – Слава тебе, Господи!

Пятнадцать лет назад, когда я прибыл в ЮАР немного обезумевшим от приключений в Анголе и Намибии, Йохан Веб взял меня с собой в поездку по Капской провинции. В местечке Франскрааль мы остановились на ночь у самой кромки воды, в доме сестры Йохана миссис Анике Лоун. Следующим утром Анике и её сыновья в гидрокостюмах отправились лазить в мелководье между прибрежными скалами на поиски абалонов (abalone) – молюсков, за которые на Востоке мужики-импотенты платят бешеные бабки. Я увязался за ними и вскоре нашёл для себя работу – Анике попросила меня посмотреть у молодого бура ногу, глубоко порезанную острым морским камнем. Молодой бур пришёл в восторг от моей рекомендации пописать на рану и завязать её чистенькой тряпочкой. Принимая в качестве гонорара некоторое количество абалонов, я заметил: «Можете меня поздравить, молодой человек. Вы – мой первый частный пациент в ЮАР!»

Ну, вот… Два года назад я перешагнул порог пенсионного возраста и вступил в старость. Затем, набрав воздуха в старые меха, я ушёл в свой последний «свободный полёт» – в частную практику.

Сначала было страшно: «А выживу ли?»

Но дети мои уже закончили свои университеты – отпала необходимость ежедневно кормить их с моих рук. Наступило психологическое расслабление.

Выживание в частной практике оказалось очень захватывающим.

Мне думалось: «Ещё один порог – типа ещё одной диссертации…»

Ну, и вот что получилось…

59. Искусство чесать в репе

«… Как я и обещал, настал тот день, когда у меня хреновое настроение и думается «об выпить и дать кому-нить по морде»……ниже пишу о том, что мне не нравится в Германии. Во-первых, это совершенно блядская налоговая система Великой Германии, делающая принцип «волка ноги кормят» совершенно бессмысленным, – на фига? Всё равно половину отнимут. Метастазы принципа «Отнять и поделить» видны явственно…

Далее. Медицинская система. Почему убелённый сединами врач вместо того, чтобы лечить, должен чесать в репе и думать, как из государственной медицинской страховки выбить деньги? Это как, нормально?…» – http://ustas.hllab.com/germany/negative.htm (Негатив по-немецки.)

Да, нет – не нормально это. Это просто гениально придумано – только так и можно заставить малый бизнес, коим является и частная медицина, вертеться.

И я верчусь – ведь нас, врачей, никто, никогда и нигде частной медицине не обучает, так?

Или я неправ – или в вузах США этому учат? Думаю, что если там, в США, этому и учат, то со школы, с детского сада, с пелёнок…

И вот уже 14 месяцев я верчусь в частной практике с огромным интересом. И жену свою, которая последнее время затосковала в ничегонеделании, вовлёк в это верчение. Лепота, ба-ааа-алин.

Единственное, что отравляет мне существование, так это отсутствие времени для занятия любимым хобби – графоманским делом.

Физически я работаю много меньше: во-первых, у меня нет ночных дежурств, во-вторых, я большую часть времени сижу дома, где жена мне построила чудненький офис.

«Ну, если ты сидишь по большей части дома, так почему у тебя нет времени писать?»

Да по той простой причине, что в частной медицине получение пациентов и лечение – это только полдела, не меньше времени занимает правильное оформление счёта за лечение, который надлежит направить в медицинскую страховую компанию. Неправильно оформишь такой счёт – не получишь денег за свой труд.

Поначалу отказы клерков медицинских страховых компаний принимать к оплате мои счета доводили меня до истерики. Сейчас, похоже, всё устаканилось, но воевать за свою копейку с ними всё же приходится.

Безусловно, основным в частной практике является завоёвывание клиентов. В маленьком ЮАРовском городе врачу-иностранцу преуспеть в этом деле сложно: следствия сегрегации сказываются – каждый цвет кожи тянется к доктору своей масти. Однако мне как-то удалось найти нишу – мне присылают больных с платиновых шахт, я наладил хороший контакт с огромной частной тюрьмой, всё больше и больше направляют ко мне хирургических больных частные ДжиПи (врачи общего профиля).

По истечении года вышло так, что я наработал чуть более миллиона рандов.

«Вау! Это ж до хера деньжищ!!» – радовался я…

Но не спешите зачислять меня в миллионеры – из этих денег нужно отдать государству 40 % налогов и 14 % так называемого ВАТ (убей меня, но я до сих пор не понимаю значения этого термина). Задача жены – вести мои дела так, чтобы показать налоговой инспекции, что из упомянутого миллиона для нормального функционирования моего «малого бизнеса» я должен потратить примерно половину (зарплата моей жене, сыну, дочери, домработнице, телефон, бензин, вода-электричество, кредит на мой «мерседес», ремонт дома, компьютеры и т. д., и т. п.). Так что даже и не знаю, сколько же я получаю…

Но могу сказать, что справился с новой для меня задачей – выжил в моём последнем «свободном полёте».

Теперь мы с моей Татьяной могли бы преподавать такой, скажем, предмет: «Основы ЧЕСТНОЙ частной медицинской практики» в каком-нибудь медицинском вузе России, где и поныне у большинства врачей понятия о частной медицине базируются на принципе:

«Сегодня деньги – завтра стулья».

В СССР мы привыкли считать формальным свидетельством успешного завершения диссертационной деятельности корочку диплома «Доктор медицинских наук».

Показателем успеха моей частной хирургической практики можно считать выдачу мне Стандард-банком «платиновой» кредитной карточки – свидетельство стабильного приличного заработка. Не ахти что, понятно, но хорошо чешет «совковое» самолюбие, ба-ааа-алин!

В частной медицине много интересных аспектов – всего за один присест мне не объяснить, а читателям не понять…

Финансовые аспекты частного медицинского бизнесаИх много – в них чёрт ногу сломит…

Ну, например, рано или поздно работу мне придётся бросить, и жить с того, что накопили. А сколько накопили? Смешно, но я не знаю, достаточно ли средств я скопил для скромной жизни в ничегонеделании. Сейчас жена много чего записывает в графу «нужды-нашего-малого-медицинского-бизнеса» – на эту сумму уменьшаются мои налоги.

А если я захочу продать свой большой дом-бизнес, да уехать пожить на берегу окиян-моря – не скажут ли мне налоговые власти: «Эй-эй, дядя, положь половину полученных денег в налоговую кассу»?

Я не могу за просто так подарить ничего своего своим детям – должен уплатить налог в 25 % стоимости подарка.

Короче, пока у меня нет никакой возможности «завязать» с работой… Будем жить и пахать. Тем более, что я ничего, кроме хирургии, делать не умею.

Звоню как-то Сергею Дарчиеву (экс-московский частнопрактикующий хирург в Джобурге):

– Серж, ты говорить минут 5–10 можешь?

– Слав, я сейчас в гольф играю. Я позвоню тебе сам чуть позже, хорошо?

Во, ба-ааа-алин, учитесь! В четверг, только чуть-чуть после обеда, столичный Серёга играет в гольф!!!

А тут дед Слава не знает в старости, чем ему себя занять. Убожество, епть…

Клинические аспекты частного медицинского бизнеса Cash patient: катетер HickmanАмериканский хирург-педагог Лео Гордон выпустил книгу «…100 матриксных перлов для докторов». Если мне дозволено будет пожить ещё чуток, то я хотел бы собрать хотя бы с полусотни перлов из частной практики – нужная была бы вещь для российских докторов.

У каждого частнопрактикующего врача в ЮАР есть категория больных, обозначаемых в компьютерной базе данных как «private patients», то есть больные, которые за неимением медицинской страховки расплачиваются с доктором-госпиталем-всеми-диагностическими-службами наличными.

С одной стороны, эта категория привлекательна тем, что они легко соглашаются на твоё предложение «Если вы заплатите мне наличными, а не чеком, то я дам вам 25 % скидку». Сам доктор экономит на такой сделке 55 % – за счёт сокрытия от налоговых служб этого потока наличности.

Мы называем таких больных «cash patients». Нелишним будет упомянуть, что доктора всегда завышают стоимость своих услуг, оказываемых «cash patients». Не судите их строго – тарифы местных медицинских страховых компаний довольно низкие.

С другой стороны, сделки такого рода, как и всякие сделки с «лёгкими деньгами», чреваты неприятностями. Неприятности случаются с теми «cash patients», у которых финансовые возможности много ниже их желания лечиться непременно у частного доктора. Эти люди понятия не имеют о том, что стоимость услуг выбранного ими доктора составляет не более 5–10 % стоимости пользования службами частного госпиталя.

И не только частного: как только больной государственного госпиталя приглашает к себе частного врача (это его право!), его тут же переклассифицируют из категории «госпитальный больной» в категорию «частный больной» со всеми крайне неприятными финансовыми поправками – счёт частного больного за пользование услугами государственного госпиталя возрастает на порядок.

Доктор Омар пригласил меня поставить его «cash patient» с хронической почечной недостаточностью катетер Hickman (катетер большого диаметра, который вводят в центральные вены на длительный срок для проведения гемодиализа – очищения крови с помощью «искусственной почки»). Я люблю эту процедуру, а потому охотно соглашаюсь посмотреть больную.

Выяснилось, что у неё довольно долго стоял катетер Hickman в правой яремной вене. Несколько дней назад катетер убрали из-за нагноения подкожной клетчатки вокруг него.