Полная версия

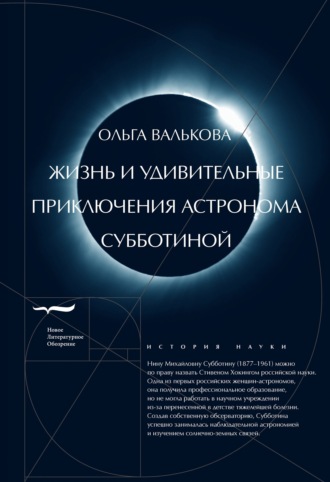

Жизнь и удивительные приключения астронома Субботиной

При работе над книгой по истории кометы Галлея библиотека Пулкова оказалась незаменимой. «У меня за 8 дней работы в Пулково набрался громадный материал, т[ак] к[ак] я просмотрела 108 брошюр, относящихся к различным появлениям кометы Галлея: – с 1531 г. по европейским наблюдениям; до 1531 г. по Китайским хроникам в переводе Wilson’а», – писала она Н. А. Морозову 23 декабря 1908 г.495 И продолжала: «Сейчас у меня много книжек из Пулкова, начиная с сочинений Галлея и кончая набл[юдениями] Джона Гершеля с замечательными рисунками. В Пулкове же я нашла еще более интересные наблюдения Струве над изменениями физического характера496 головы [кометы] с многими рисунками…»497. В целом, если судить по описанию уже сделанного, то к концу 1908 г. Н. М. Субботина проделала большую часть работы по сбору материалов для книги. Как она сама пишет: «Я же за это время прямо совершила фантастическое путешествие во времени, в духе Уэльса – с этой кометой… <…> Нашла я и астрологические предсказания 1682-го года по случаю появления этой [кометы]: <…>498, потоп, глад и мор!!!… Сверила все появл[ения] [кометы] с историческими событиями: чего только не видала эта особа с большим прошлым – Зороастр, Второзаконие, Конфуций, Нерон, Атилла, Магомет, Солиман II, Святополк, Олег Вещий, Гришка Отрепьев etc, etc!… Срисовала даже часть гороскопа из книги Appian’a 1531 года… есть рис[унок] Кеплера и др. Все это конечно можно бы сфотографировать, так же как замечательный портрет Галлея из Пулково… еще следует ознакомиться с новейшими теориями физического строения [кометы]»499. Из этого же письма видно, что Нина Михайловна рассчитывала на помощь Н. А. Морозова и видела его соавтором своей книги. Видимо, предварительная договоренность об этом была достигнута. «Весь этот материал ждет Вас и я страшно рада, что Вы со своей стороны хотите писать и желаете моего сотрудничества», – писала Н. М. Субботина500.

Летом 1909 г. Н. М. Субботина приступила к непосредственным поискам кометы. Как она замечает в письме Н. А. Морозову от 31 июля 1909 г.: «Игорь у меня на Урале, Алексей в Сибири501 и столько интересного пишут, что просто досада – зачем я не моряк, не путешественник, и не инженер?! Ах, каким бы великолепным бродягой была бы я, если бы я не была астрономом. Но я астроном и потому сижу дома и ловлю комету, которая восходит теперь по утрам»502. Осенью 1909 г. сама комета и книга о ней занимают все внимание Нины Михайловны. В октябре она узнает, что Н. А. Морозов пишет свой собственный очерк о комете, но все еще надеется на сотрудничество с ним. «Быть может хотите писать отдельно, – спрашивает она его в письме от 26 октября 1909 г., – очень популярную брошюру – и я тогда напишу немного по серьезнее – (для интеллигентного читателя), но мне необходимо будет Ваше дополнение по астрофизике и кометным хвостам (по Бредихину), кроме того очень бы хотелось, чтобы Вы просмотрели и исправили написанное мной». И добавляет: «До сих пор еще не известно окончательно, будет ли комета достаточна ярка, чтобы ее видели простым глазом! Если нет, то само собой отпадает вопрос об очень популярной книжке. Для 2-ой же категории интерес сохраняется, история [кометы] Галлея слишком интересна сама по себе и теперь для нее наступило время, т[ак] к[ак] теория вполне установлена»503. Видимо, согласие на это предложение Н. А. Морозова было получено, поскольку в следующем письме, от 31 октября 1909 г., Нина Михайловна обещает прислать ему написанный ею очерк через полторы недели, с тем чтобы он мог сократить его и «перечеркать» «как захочется». «…заранее на все согласна! – пишет Н. М. Субботина и добавляет: – и напишите свое сколько захотите и как захотите!»504 Здесь же она задается вопросом, не стоит ли пригласить еще к сотрудничеству Гавриила Адриановича Тихова (1875–1960)505, который не так давно, в 1906 г., начал работать в Пулкове. «Это хорошо, наша триада очень бы пополнилась им, – пишет Н. М. Субботина, – потому что он, как специалист упомянет м[ожет] б[ыть] о своих будущих работах над этой кометой! – Ведь это он будет ее фотографировать и изучать спектр? – Как было бы интересно! Ведь ее еще ни разу не фотографировали, а история неизменно упоминает о необыкновенных изменениях ее вида». И добавляет: «Только просто боюсь осрамиться в такой блестящей компании!! – Ну, так хочется написать все это и вложить свое, что верю в эту работу и тружусь над ней как могу!»506 И почти в отчаянии восклицает: «До того заморили меня астрономы своей сухостью, просто душа больше ее не выносит! Мы с Вами должны постараться хоть на этом дать почувствовать “душу живую” – в астрономии!»507

Заметим в скобках, что Субботина не первый раз высказывала опасения о чрезмерной «сухости» ее любимой науки. И похоже, что друзья старались по мере сил ее в этом разубеждать. Например, она рассказывала М. А. Островской-Шателен: «А Мих[аил] Андр[еевич]508 говорит, что в науке еще более свободы фантазии (чем в искусстве. — О. В.) и я теперь не буду бояться, что она меня засушит – я теперь буду знать, что надо и сказать в ней! Только я еще не знаю: как…»509.

К сожалению, всего через несколько дней после того, как Нина Михайловна написала Н. А. Морозову 31 октября 1909 г. письмо, полное такого искреннего энтузиазма и увлекательных творческих замыслов, в семье Субботиных произошла трагедия: 10 ноября 1909 г. умер отец Субботиной Михаил Глебович Субботин. «Папа вчера умер у меня на руках, после 3 дней болезни…» – писала она Н. А. Морозову 11 ноября 1909 г. «Сейчас я не могу работать, потом поговорим с Вами», – завершала она это письмо510. Смерть не была внезапной: Михаил Глебович Субботин был болен уже некоторое время. В предыдущие месяцы ему сделали несколько операций. Так, 2 июля 1909 г. Н. М. Субботина рассказывала К. А. Морозовой: «Сейчас только приехала в Собольки из Петербурга – папа очень тяжело болен, с вокзала его несли на руках – ему в Петербурге делали опять операцию, которая только ухудшила его положение, т[ак] к[ак] доктора ошиблись и разрезали левую почку, когда болела правая. Это обнаружилось еще больше здесь, в Собольках, и мы сейчас в отчаянной тревоге – грустно живется тогда, когда страдает дорогой человек, а окружающие бессильны помочь ему!»511 Но Михаилу Глебовичу было всего 59 лет. Несмотря на тяжелую болезнь, никто из его близких не помышлял о возможной смерти.

Рис. 18. Михаил Глебович Субботин (Музей истории завода «Красное Сормово»)

Смерть отца стала не только тяжелой личной утратой для Нины Михайловны, она вызвала ухудшение финансового положения семьи. 15 ноября 1909 г. О. А. Федченко писала сыну из своего подмосковного имения: «Ужасно жаль Субботиных, Нину в особенности. Трудно им будет после беззаботной, роскошной жизни, жить своим трудом, разве что Сормов даст пенсию. Как бы не пришлось им продавать Собольки; капитала у них ведь почти нет»512. Достаточно жесткое высказывание, но О. А. Федченко была прямолинейным человеком и не стеснялась называть вещи своими именами. Что же касается положения, в котором оказалась Нина Михайловна Субботина после смерти отца, то Ольга Александровна хорошо знала то, о чем писала, по собственному опыту. Когда-то после смерти отца и гибели мужа, оставивших ее без средств к существованию, она была вынуждена зарабатывать на жизнь, занимаясь подсчетами в земском статистическом комитете; впоследствии друзья выхлопотали ей пенсию, на которую она жила вплоть до революции 1917 г. Став всемирно известным в своей области ученым, публиковавшимся не только на русском, но и на европейских языках, в наиболее престижных профессиональных изданиях, состоя членом многих научных собраний, в том числе будучи избранной членом-корреспондентом Императорской академии наук, выпустив целый ряд монографий, признанных классическими, О. А. Федченко за всю свою жизнь не получила ни копейки за научную работу. У нее были все основания предполагать, что Н. М. Субботина не сможет найти оплачиваемой работы по специальности просто потому, что она женщина, и несмотря на то, что ее бескорыстная помощь всегда приветствовалась.

Однако если материальное положение Субботиных и ухудшилось со смертью главы семьи, то это произошло не сразу. Во всяком случае, Нина Михайловна имела возможность продолжать вести прежний образ жизни и заниматься научными исследованиями, не думая о заработках. Уже в конце февраля 1910 г. она возобновляет интенсивную работу над книгой о комете Галлея, хотя семейные дела продолжают отвлекать ее. На этот раз это было обустройство жилья для приезжавших в гости «молодых». Но Нина Михайловна никогда не считала заботу о членах своей семьи обузой, как и они – заботу о ней. «Вчера приехали наши молодые и мои хлопоты по устройству им помещения закончились. Теперь опять сяду за астрономию», – писала она К. А. Морозовой 18 января 1910 г.513 Можно предположить, что названные здесь «молодые» – это старший из братьев Субботиных Алексей и его молодая супруга Надежда Николаевна Михайловская (1880–?), дочь инженера и писателя Н. Г. Гарина-Михайловского.

Из этого же письма можно понять, что соавторство с Николаем Александровичем не получилось из-за вполне практических причин: «Передайте, пожалуйста, Н[иколаю] А[лександровичу], что у меня вчера был Кулаков и предложил окончить работу одной, – я сначала хотела переговорить с Н[иколаем] А[лександровичем], но Кулаков рассказал, что Н[иколай] А[лександрович] и он не сошлись на условиях гонорара и его, т[о] е[сть] Н[иколая] А[лександровича] решение окончательное. После этого я согласилась. Пишу все же для устранения возможного недоразумения!» После этого Н. М. Субботина обращалась с просьбой вернуть передававшиеся ею Морозовым материалы. «Не будет ли Н[иколай] А[лександрович] так добр, прислать мой портфель и книгу Ньютона? Все это мне очень нужно; там же было еще стихотворение Галлея. Торопиться надо ужасно!» – завершала она514.

Рис. 19. Алексей и Надежда Субботины (слева) с матерью Н. В. Субботиной (вторая справа) и ее сестрами Ольгой и Варварой Соколовыми (Домашний архив И. Куклиной-Митиной)

Несмотря на то что соавторство с Н. А. Морозовым не удалось, Нина Михайловна не опускала рук. Сохранилось ее письмо от 26 февраля 1910 г. Марии Васильевне Жиловой (1870–1934), с 1895 г. бывшей сотрудницей Пулковской обсерватории515, в котором она просит М. В. Жилову проверить расчеты некоей кривой, сделанные для книги и не удовлетворявшие Нину Михайловну. Завершив деловую часть письма, Н. М. Субботина замечает: «Приеду в Пулково – непременно собираюсь побеседовать с Вами, если найдется у Вас свободное время. – Я так рада, что наконец попала к Вам: – в будни все боялась помешать Вашей работе, а давно хотелось побеседовать с Вами»516. В апреле 1910 г. книга уже в типографии. 13 апреля 1910 г. Нина Михайловна пишет Н. А. Морозову: «На днях заканчивается печататься моя книга “История Кометы Галлея” (160 стр.). Т[ак] к[ак] я ее не могла кончить к сроку, то нарушила договор с издателем, чтобы быть свободной и работать спокойнее, и теперь печатаю ее на свой счет»517. Но печатание книги продвигается медленно. «Издатель теперь ужасно мешкает с набором и у меня еще нет новых корректур; за то время, воспользовавшись медленностью печатанья, я переделала немного 1835 г., и VIII главу. – Это кажется самое трудное, и у меня вышло совсем не то, что хотелось! <…> Придется проверять по 2-ой корректуре, когда ее получу. Думаю, что теперь остались только случайные ошибки: я много раз проверяла написанное», – писала Нина Михайловна С. К. Костинскому 26 апреля 1910 г.518 Нину Михайловну беспокоили задержки: уже в 1909 г. и тем более с начала 1910 г. книжный рынок буквально наводнен разного рода сочинениями о комете Галлея519, Н. М. Субботина боится, что ее книга выходит слишком поздно и окажется невостребованной. «Она выходит так поздно, что я очень опасаюсь, что ее не станут покупать, – пишет она Н. А. Морозову, что было бы особенно обидно потому, что, по словам Н. М. Субботиной: —Работы была масса, я прямо не имела отдыха сперва с материалом, а потом с корректурами»520.

Однако наконец все волнения позади, и не позднее конца апреля 1910 г. книга Н. М. Субботиной «История кометы Галлея» увидела свет521.

Нина Михайловна снабдила свою работу кратким предисловием, написанным в марте 1910 г.522, в котором объяснила, почему считает историю кометы Галлея заслуживающей отдельного исследования. Она писала: «Комета Галлея явление беспримерное в истории астрономии: – мы не знаем никакой другой периодической кометы, с сравнительно коротким периодом обращения, около 77 лет, которая возвращалась бы с таким постоянством в течение уже 2-х тысяч лет, причем нам известны наблюдения с лишком 25 ее появлений, – доказательство, что она всегда бывала достаточно ярка, чтобы ее могли видеть простым глазом. Интерес к ней – кроме чисто астрономического – есть интерес подлинной страницы истории человечества: по сохранившимся записям мы можем проследить степень культурности отдельных народов, с их верованиями и суевериями, увидеть, как пробуждалась мысль человека и зарождалось стремленье к истине, как люди боролись и страдали за нее…»523.

Рис. 20. Титульный лист книги Н. М. Субботиной «История кометы Галлея». 1910 г.

Здесь же Нина Михайловна написала также несколько слов о своей работе над книгой: «Разрабатывая источники, содержащие указания на появление этой кометы, мы испытывали глубокое удовлетворение, глубокий интерес. Получалось как бы путешествие во времени, более увлекательное и фантастичное, чем рассказы Уэльса, но только каждое слово и каждый факт в этом путешествии были правдивы. Нам захотелось рассказать о результатах этого изучения, передать читателю частицу того нравственного удовлетворения, которое мы испытали, но тема слишком велика, и ждет еще иного, более искусного исследователя»524.

В предисловии Н. М. Субботина также кратко изложила содержание книги: «Мы расскажем – как можем и как умеем – о тех великих людях, которые оставили свой след в истории этой кометы, являющейся почти историей кометной астрономии, о древних и средневековых ученых, о юноше Галлее, который наблюдал ее, не подозревая, что она принесет ему бессмертие! Расскажем также о великом учителе и друге Галлея – Ньютоне, о котором он писал в прекрасном стихотворении: “Nec fas est propius mortali attingere divos” (“Не подобает смертному ближе коснуться богов”). Условия темы не позволяют нам изложить подробно содержание великого творения Ньютона, мы ограничимся краткими извлечениями из него, а затем перейдем к описанию возвращения кометы Галлея в XVIII веке и ее появления в XIX и ХХ веках с их новыми научными теориями, которые мы старались передать возможно проще и доступнее. Книжка наша заканчивается некоторыми выдержками из исторических документов, касающихся предполагаемых появлений кометы Галлея с VI в. до Р.Х. (пророчество Сивиллы) по 1682 г. – эпоху ее научного рождения»525. Завершая краткое введение, Нина Михайловна писала с присущим ей оптимизмом и верой в возможности современной науки: «ХХ век, век электричества и радия, принес нам новые открытия, и окончательное решение задачи о физических свойствах явлений, наблюдаемых на кометах, быть может – вопрос ближайшего будущего… Можно надеяться, что и на этот раз комета Галлея поведает нам какую-нибудь новую тайну природы, осветит нечто, чего мы не знаем, и вместе с Гершелем мы повторим: Добро пожаловать – небесная гостья!»526

Книга состоит из введения и семи глав. Первая глава посвящена биографии Галлея. Вторая рассказывает о подробностях открытия Галлеем собственно периодической кометы, получившей впоследствии его имя. В третьей и четвертой главах рассматривается история появления и наблюдения кометы Галлея в 1759 и 1835 гг. соответственно. Пятая представляет собой краткий очерк механической и физических теорий кометных форм. Шестая посвящена предвычислениям появления кометы Галлея в 1910 г., описанию первых наблюдений, условий видимости и пр. Наконец, в седьмой главе содержится хронология появлений кометы Галлея начиная с VII в. до н. э. по XVII в. н. э. включительно. В книге представлены рисунки кометы, сделанные в разные исторические эпохи, кривая измерений длины периода кометы, которую Н. М. Субботина попыталась продолжить вплоть до VII в. до н. э., различные чертежи, а также несколько портретов. К сожалению, обещанной в заглавии фотографии кометы нет, поскольку сделать ее не удалось. Книга написана прекрасным языком и читается на одном дыхании.

Уже в начале мая 1910 г. Нина Михайловна рассылала книжку своим друзьям. О. А. Федченко получила ее, например, 3 мая.

Сохранилось письмо Н. М. Субботиной Н. А. Морозову от 2 мая 1910 г., в котором она спрашивает, получил ли он посланную ему книгу. В этом же письме Нина Михайловна убеждает своего корреспондента в том, что их несостоявшееся соавторство в этой работе оказалось только к лучшему: «Многоуважаемый Николай Александрович! Получили ли Вы мою книжку? Жду теперь в замен Вашу, я ее еще не видела527. То обстоятельство, что мы написали две книги, а не одну – только к лучшему: каждый писал как хотел и сколько хотел: Вы очень быстро, я – тщательным изучением источников; думаю, что они даже не очень похожи друг на друга? Мне же эта самостоятельная работа принесла большую пользу и внушила уверенность в самой себе и своих силах»528.

Эта новообретенная уверенность должна была еще больше упрочиться, когда в № 4 «Известий Русского астрономического общества» за 1910 г. был опубликован превосходный отзыв С. К. Костинского. С. К. Костинский отметил «скромность» автора книги и отсутствие у него «претензий». Он также заметил, что труд по написанию книги потребовал от автора немало времени, и назвал тенденции, которыми автор руководствовался, «симпатичными»529. Сергей Константинович, сам не поленившийся выпустить небольшую брошюру, посвященную комете Галлея530, отметил, что Н. М. Субботина освятила в своей книге как раз те вопросы, ответы на которые были наиболее востребованы и актуальны: «Автор книжки – г[оспо]жа Субботина, давно уже занимающаяся астрономией, как ревностная любительница, поставила себе задачей, возможно полно, но вместе с тем популярно – и по хорошим источникам – проследить историю кометы Галлея, оттенив и подчеркнув, по возможности, как раз то, что нужно, <…> т[о] е[сть] чем531 именно знаменита комета Галлея в научном отношении и чему532 она научила человечество»533.

Рис. 21. Обложка книги Н. М. Субботиной «История кометы Галлея». 1910 г.

Рецензент подробно пересказал содержание книги, поставив в вину автору только излишнюю скрупулезность и большое количество выписок из источников, претензия, которую нам приходилось слышать из уст практикующих ученых по отношению к историкам науки и в настоящее время. «…приводить так много выписок, для каждого появления кометы, и так подробно – вряд ли стоило? Что же касается до цитат из китайских летописей (правда – напечатанных мелким шрифтом), то они являются совершенно напрасным балластом для книжки, так как имеют интерес только для специалистов, да и то не для всех!» – писал С. К. Костинский534. В заключение С. К. Костинский отметил следующее: «…насколько нам известно, разбираемый труд г[оспо]жи Субботиной является первой535 астрономической научно-популярной книжкой более оригинального и общего характера, написанной на русском языке женщиной»536.

Следует заметить, что книга Н. М. Субботиной «История кометы Галлея», конечно, не является научной монографией по астрономии, но вот научной монографией по истории науки она может быть признана безо всяких сомнений, так что С. К. Костинский был глубоко не прав, называя ее «научно-популярной книжкой». Трудно сказать, обидело ли такое определение ее работы Субботину. Но ее дружбе с Костинским оно не помешало. Их дружба продолжалась на протяжении многих лет, вплоть до смерти последнего и даже некоторым образом после нее. В одном из писем А. Н. Дейчу Нина Михайловна вспоминала: «Он (Костинский. — О. В.) погиб в 1936 г., а я в это время наблюдала затмение на ст. Белореченской с Харьковской обсерваторией. В Пулково удалось попасть только в [19]54 году и возложить венок на могилу… мир его памяти!! Рада, что хоть плита не разбомблена!»537

Нина Михайловна уважала Сергея Константиновича, обращалась к нему за советом, в некоторых письмах она называла его своим учителем. 3 мая 1958 г. она писала А. Н. Дейчу: «Глубокоуважаемый Александр Николаевич! Сердечное спасибо за присылку Вашей статьи о Сергее Константиновиче. Я глубоко уважала его: он был моим научным руководителем и учителем: советы его я сохраняла д[о] с[их] п[ор]…». И продолжала: «…я вместо Пулкова и С[ергея] К[онстантиновича] попала в самую кипень жизни, но всегда помнила своего учителя – почетного д[окто]ра Кембриджа! И его удивительную скромность! – Горел в нем яркий огонь вдохновенья, и он чувствовал в своих учениках их душевный подъем и ободрял на труд!.. Мир его памяти!!»538 Заметим в скобках, что в статье, посвященной биографии С. К. Костинского и опубликованной в III выпуске «Историко-астрономических исследований» в 1957 г., А. Н. Дейч не только упоминает о Н. М. Субботиной, но и цитирует одно из ее писем Костинскому. «Н. М. Субботина, – пишет Дейч, – в своих письмах благодарит Костинского за советы и указания…»539.

Не только С. К. Костинский высоко оценил книгу Н. М. Субботиной. Другой ее учитель, Сергей Павлович Глазенап, ссылался на нее и рекомендовал ее читателям в своей монографии «Кометы» почти что еще до выхода книжки из типографии. «Во время печатания настоящей книги вышла в свет “История кометы Галлея” Н. М. Субботиной; книгу эту я особенно рекомендую читателям», – писал Сергей Павлович540.

Монография «История кометы Галлея» была представлена Ниной Михайловной в физико-математический факультет Высших женских Бестужевских курсов в качестве выпускного сочинения и была принята благосклонно. После этого, как мы уже упоминали выше, Н. М. Субботину рекомендовали к оставлению при курсах еще на год для занятий астрономией и «приготовления к профессорскому званию»541.

Наблюдения кометы Галлея

Однако весной 1910 г. Нине Михайловне некогда было дожидаться официальной оценки ее труда: она спешила в Крым для того, чтобы в наиболее благоприятных условиях проводить наблюдения наконец-то видимой кометы Галлея. Апрельский номер «Известий РАО» за 1910 г. опубликовал подробную инструкцию для наблюдения кометы Галлея, созданную Комиссией по исследованию комет Астрономического и астрофизического американского общества542. В ней были рассмотрены такие вопросы, как фотографирование кометы; спектроскопические наблюдения над кометой; фотометрические и полярископические наблюдения; методы оценки яркости; поляризация. Также был высказан целый ряд «второстепенных» замечаний и указаний, в частности о желательности внимательного изучения головы кометы «с целью найти следы фаз». Нина Михайловна, конечно, была знакома с этим текстом и, наверно, с несколькими другими и вполне готова к предстоящим наблюдениям.

Погода, однако, не очень благоприятствовала этому начинанию, но все-таки пронаблюдать комету Субботиной удалось. Она, конечно же, не могла удержаться и сразу же рассказала о своих впечатлениях О. А. Федченко. «Дорогая Ольга Александровна! Пишу Вам из Севастополя, здесь получила и Вашу открытку с цветами. Спасибо! Хотела бы взамен послать хорошую фотографию кометы, но она не удалась, хотя комета такая яркая и большая. Внизу открытки —приблизит[ельно] черн[ово] ее [разлиновала] – от Льва до Юпитера! Т[о] е[сть] 35° – 40°, а 14-го мая, когда я ее видела наиболее яркой, хвост тянулся на 50°! Видите ли Вы ее? Какая у Вас погода? Здесь <…>543 почти каждый день дождь – и за 10 дней, что я здесь у Михайловских544, комету видела раз 5–6. Очень она красивая! – восклицала Нина Михайловна и естественно переходила от описания красоты небесных тел к описанию красоты земной. – Благодаря дождям по горным склонам много цветов и я часто вспоминаю Вас, мне эти цветы по большей части не знакомы. Много красного мака, дельфиниума, аквилегии, розового и голубого льва…»545.

На своей импровизированной башне Н. М. Субботина была не одна: к ней присоединялись дети друзей – хозяев дома, но Нина Михайловна не жаловалась. «…кроме меня комету наблюдали (очень уверенно) наши девочки – постоянные мои помощницы и мы совместно с ними определяли размеры хвоста, – писала Субботина Костинскому 9 июня 1910 г. из Бельбека. – У нас на башне образовалась целая обсерватория, и я должна была читать лекции и показывать звезды – девочки не уходили раньше меня: подчас это мешало, но быть может со временем кто-нибудь из них займется астрономией… Ночи здесь были чудные и небо очень красиво: какие великолепные туманности я видела!…»546