Полная версия

Жизнь и удивительные приключения астронома Субботиной

Дружба Субботиной с Морозовым и его супругой Ксенией Алексеевной продолжалась до конца их жизни. На протяжении десятилетий они поддерживали переписку, встречались лично, когда позволяло время. До революции Морозовы, случалось, гостили в Собольках: «С таким удовольствием вспоминаю Ваш визит в Собольки, – писала, например, Нина Михайловна К. А. Морозовой 20 января 1917 г. – Соберетесь теперь с Н[иколаем] А[лександровичем] и погостите подольше!»379 В 1947 г. Нина Михайловна писала Ксении Алексеевне: «19 XII память дорогого Ник[олая] Ал[ександровича]. Перечитываю его статьи в старых журналах, имеющихся у соседей… С такой ласковой признательностью думаю о нем и о Вас! Как тесно моя юность и молодость была связана с семьей Веры Николаевны380 и потом с Вами обоими. Какой заряд энергии получался, и как я делилась им с другими друзьями – тов[арищами]! Незаметно и мне 70 лет…»381. Говоря о «памяти», Нина Михайловна имела в виду день освобождения Н. А. Морозова из тюрьмы после 25-летнего заключения, который на протяжении многих лет отмечали его друзья. Сохранилось несколько писем, в которых она поздравляла Морозова с этим днем в тех случаях, когда не могла приветствовать его лично. И это всегда были теплые письма, полные искренней радости. Например: «Дорогой и многоуважаемый Николай Александрович! Сердечно приветствую Вас и милую Ксению Алексеевну с днем 6/19 декабря! Вспоминаю яркую радость этого дня много лет назад, когда Вас выпустили из Шлиссельбурга! От всего сердца желаю Вам праздновать этот день много лет на радость всех Ваших друзей!»382 19 декабря 1939 г. она писала: «Дорогой Николай Александрович! Сердечно приветствую с 35-ой годовщиной Вашего выхода из Шлиссельбурга, и нашей дружбы с Вами и Ксенией Ал[ексеевной]!»383

Итак, 4 октября 1906 г. Н. М. Субботина отправила Н. А. Морозову следующую записку: «…я зайду к Вам с курсов – я теперь там начала работать с 10 у[тра] до 4 дня! Даже у Верочки еще не успела побывать, потому что затем бегу к брату на 10 л[инию] обедать и еще [позаниматься]!»384

Для глухого человека слушание лекций, естественно, представляло собой немалую проблему, а если быть более точным, то подобное предприятие кажется совершенно невозможным. Нина Михайловна, однако, не могла позволить такой мелочи помешать ее планам. Известный впоследствии астроном Нина Михайловна Штауде (1888–1980), познакомившаяся с Н. М. Субботиной благодаря участию обеих в работе студенческого астрономического кружка Высших женских курсов, вспоминала, что Н. М. Субботина «…приезжала на лекции с сестрой, которая на пальцах сообщала Н[ине] М[ихайловне] объяснения профессора, а чертежи и формулы Н[ина] М[ихайловна] сама списывала с доски»385.

Рис. 13. Ольга Михайловна Субботина, младшая сестра Н. М. Субботиной, с отцом М. Г. Субботиным на террасе в Собольках. 1909 г. (Домашний архив И. Куклиной-Митиной)

Л. Д. Костина в черновом варианте статьи «Женщины-астрономы Русского астрономического общества» писала: «Она поступила на ВЖК вольнослушательницей, посещая лекции со своим секретарем, который ей все записывал, а Нина Михайловна списывала с доски формулы»386. Трудно сказать, существовала ли формальная договоренность со специально нанятым для этой работы секретарем, но помощь у Нины Михайловны действительно была, и не только со стороны ее младшей сестры Ольги. В одном из недатированных писем Н. А. Морозову, предположительно 1906 г., Нина Михайловна сама писала об этом: «Ужасно хочу в Пулково и с восторгом поеду с Вами! Нельзя ли взять с собой ту барышню, котор[ая] была со мной и на заседании Ф[изического] о[бщест]ва? Мы с ней представляем сейчас сложную монаду – она записывает слова, а я ф[орму]лы»387. Возможно, мы видим здесь случай истинной студенческой кооперации и взаимной помощи. Но как бы то ни было, цель оказалась достигнутой: Нина Михайловна успешно слушала лекции.

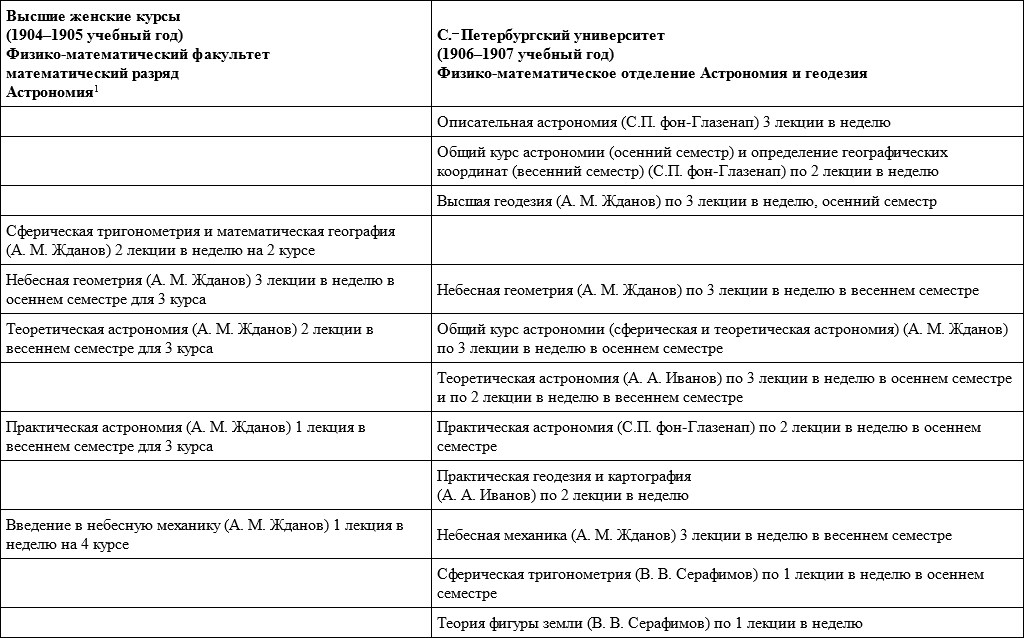

Лекционные курсы по специальности «Астрономия» на Бестужевских Высших женских курсах и в С.‐Петербургском университете 388

К сожалению, ВЖК не могли полностью удовлетворить образовательные запросы Н. М. Субботиной. Несмотря на то, что к началу 1900‐х гг. Высшие женские Бестужевские курсы в Петербурге, организованные еще в 1878 г., разменяли уже третий десяток, они все же не могли сравняться с университетами, и не только потому, что их выпускницы не получали государственных дипломов. Разнообразие преподававшихся предметов здесь было меньше, чем в университетах, несмотря на то что преподавали их, как правило, одни и те же профессора (см. таблицу).

Например, в 1906 г. на ВЖК не читали лекций по теоретической астрономии, которые Нина Михайловна очень хотела послушать. Ей пришлось хлопотать через разных знакомых (в том числе Н. А. Морозова) о разрешении слушать этот курс в Петербургском университете. Александр Александрович Иванов (1867–1939)389, читавший в тот год теоретическую астрономию в университете390, не был против ее присутствия, но требовалось еще разрешение И. И. Боргмана (1849–1914), недавно избранного (в 1905 г.) ректора университета391. Нина Михайловна писала по этому поводу Н. А. Морозову 11 ноября 1906 г.: «Не стеснила ли я Вас своей просьбой относительно Боргмана? Я только потом сообразила, что Вы м[ожет] б[ыть] очень мало его знаете. Если же не стеснила, то скажите, что я работаю по астр[ономии], что на курсах (Бестуж[евских]) нет лекций теоретич[еской] астр[ономии] (Жданов392 будет читать неб[есную] механику), и что Иванов ничего против не имеет, только велел спросить у Боргмана, <…> то что Иванов уже прочел я знаю, и для него делала в прошлом году вычисления, т[ак] ч[то] это ничего, что я попаду на 1/2 курса»393.

Однако несмотря на то, что Н. М. Субботину, по-видимому, уже достаточно хорошо знали в узком кругу петербургских астрономов, добиться желанного согласия оказалось не так-то легко. Через неделю, 18 ноября 1906 г., она снова писала Н. А. Морозову: «Удалось ли Вам попросить за меня Боргмана?»394 Проблемы, с которыми столкнулась Нина Михайловна, обсуждались в ее семье и среди ее друзей, и Н. А. Морозов не был единственным, к кому Нина Михайловна обращалась за помощью или хотя бы советом. Так, 6 января 1907 г. младший брат Нины Михайловны Сергей Михайлович Субботин писал своему старшему другу Борису Алексеевичу Федченко: «Милый Боря! Только сегодня мог ответить тебе, т[ак] к[ак] Нина вчера очень поздно вернулась домой. Нина говорит, что ей было бы неловко обращаться с просьбой к Жданову, т[ак] к[ак] она знает его очень недавно, и кроме того, он и так сделал очень много для нее, согласившись без всякого вознаграждения давать ей приватные уроки»395. Сохранилось еще одно, недатированное письмо Нины Михайловны к Н. А. Морозову, в котором эта тема была продолжена: «Не заботьтесь, пожалуйста, об университете, это уже устроилось, я начала там заниматься у Жданова в Физич[еском] институте; что касается до лекций, то неб[есная] механика у нас наконец появилась и нет нужды ходить за ней в университет. Я не собиралась поступать туда вольнослушательницей, потому что и у нас все отлично поставлено, мне нужно было только разрешение на посещение лекций одного396 профессора, у которого не больше 10–15 челов[ек] слушателей, и который уже разрешил мне ходить на его курс. Вот и все! Теперь и этого не надо. Жданов все устроил сам и я очень, очень довольна!»397 Из всех сохранившихся писем Н. М. Субботиной это единственное, в котором сквозит такое явное раздражение. Мы остановились на этом случае так подробно, чтобы подчеркнуть, насколько в неравном положении находились в Российской империи даже в начале ХХ в. мужчины и женщины, выбравшие для себя научную карьеру. То, что для поступившего в университет молодого человека было само собой разумеющимся, требовало от его ровесницы массы усилий, времени и хлопот и могло стать почти непреодолимым препятствием. Тех самых усилий, которые могли быть потрачены на получение образования или на научные исследования. Неудивительно, что Н. М. Субботину, которой уже приходилось ежедневно сражаться со своими физическими ограничениями, раздражало подобное положение вещей, но похоже, что она не признавала существование непреодолимых препятствий.

В 1907–1908 учебном году на физико-математическом факультете Бестужевских Высших женских курсов О. А. Баклунд читал лекции по астрономии (в первом полугодии), А. А. Иванов – по сферической астрономии (во втором полугодии). Он же читал теоретическую астрономию во втором полугодии. Наконец, А. А. Белопольский читал лекции по астрофизике398. Одновременно слушательницы имели возможность работать в астрономическом кабинете курсов. Занятия в нем вела Лидия Ивановна Терентьева (в замужестве Тимофеева), выпускница физико-математического отделения курсов по математическому разряду 1901 г.399, она руководила занятиями по астрономии на курсах в период с 1902 по 1916 г.400 М. Н. Неуймина пишет: «Под руководством ассистентки Л. И. Терентьевой она (Субботина. — О. В.) прошла курс практической астрономии»401. Имя Лидии Ивановны иногда мелькает в переписке Н. М. Субботиной с Н. А. Морозовым. Например, 24 мая 1906 г. Нина Михайловна писала: «Очень обрадовали меня своим письмом. Спасибо. Я уже раздобылась Вашей книжкой стихотворений и теперь буду ждать астрономической статьи. Очень рада, что у Вас уже есть некоторые вычисления, что касается до ошибки у Лидии Ивановны, то это доказывает только, как трудно теперь человеку заниматься вычислениями!»402 4 октября 1906 г. Нина Михайловна снова упоминала в письме к Морозову: «Дорогой Николай Александрович! Только что, 2-го окт[ября] приехала в СПб и очень хотела разыскать Вас, как получила Ваш привет!.. Вчера мы встретились на курсах с Лидией Ивановной и я думала узнать от нее про Вас, ведь Вы ей писали…»403.

Предвычисление появления кометы Галлея

В отчете ВЖК о занятиях 1907–1908 гг. указано, что слушательницы производили вычисления по теоретическому курсу, читавшемуся О. А. Баклундом, проводили наблюдения. Отдельно отмечено, что некоторые слушательницы занимались под руководством А. А. Иванова вычислением возмущений кометы Галлея от Нептуна с 1895 до 1905 г. и от Урана с 1905 до 1910 г., поскольку «Определение этих возмущений являлось необходимым для предпринятого Астрономическим обществом предвычисления предстоящего в 1910 году появления кометы Галлея»404.

Ожидавшееся в 1910 г. очередное появление кометы Галлея привлекало внимание астрономов всего мира, возбуждало интерес к истории астрономии, изучению астрономических представлений различных цивилизаций. Гринвичские астрономы Эндрю Кроммелин405 и Филип Коуэлл406 уже в 1907 г. опубликовали свои вычисления возмущений кометы Галлея407. А. А. Иванов писал: «По их вычислениям время прохождения кометы Галлея через перигелий должно произойти или 29 марта или 9 апреля, или 8 мая, смотря по тому, какое из следующих трех значений взять для среднего суточного движения в 1835 году…»408. Он отмечал: «Гринвичские астрономы наиболее вероятным моментом прохождения кометы через перигелий считают 9 апреля 1910 г. и с этим значением вычисляют эфемериду для 1909 и 1910 годов. Однако их вычисления во всяком случае должны быть признаны лишь приближенными, и даже возмущений долготы восходящего узла и наклонности с 1835 до 1910 года они совсем не вычисляли»409.

Русское астрономическое общество, разумеется, не могло остаться в стороне от участия в предвычислении подобного события. По словам А. А. Иванова, «…работы эти были предприняты Русским астрономическим обществом еще в 1894 году. Тогда инициатором и руководителем этой работы был профессор С.‐Петербургского университета, ныне попечитель Московского учебного округа А. М. Жданов. Однако под его руководством было сделано очень немного, а именно были вычислены только некоторые возмущения для 1835 и 1836 годов. Затем в течение многих лет работа совершенно не двигалась вперед и только в середине 1905 года по настоянию Совета Русского астрономического общества я взялся руководить этими вычислениями»410. А. А. Иванов писал, что интенсивные вычисления «начались лишь с 1906 года, когда благодаря щедрым пожертвованиям государя императора и велик[ого] князя Михаила Александровича явилась возможность иметь платных вычислителей». Таким образом, получился амбициозный научный проект, включавший коллективные усилия большого количества российских астрономов и любителей астрономии.

Неудивительно, что А. А. Иванов привлек к участию в вычислениях своих слушательниц с Высших женских Бестужевских курсов, некоторые из которых, как, например, Н. М. Субботина, к тому же были членами РАО. Имя Н. М. Субботиной среди имен других слушательниц, занимавшихся этими вычислениями, в цитировавшемся нами выше отчете о занятиях ВЖК 1907–1908 гг. не указано, возможно, потому, что она была вольнослушательницей, однако сам А. А. Иванов называет ее среди участвовавших в работе: «Кроме меня в этих вычислениях принимали участие следующие лица: И. А. Балановский, Е. К. Бентковская, Н. З. Белов, К. А. Белоусова, С. И. Белявский, С. М. Варзар, В. В. Вейдеман, Н. Ф. Воронова, С. В. Ворошилова, А. М. Гижицкий, А. П. Дыклоп, А. Н. Иванов, Е. Н. Иванова, М. М. Каменский, Е. Н. Королькова-Дмитриева, А. Гр. Клячман, И. Н. Леман, А. Гр. Михеев, А. Я. Орлов, В. М. Парфенов, А. В. Платонов, П. И. Савкевич, Е. Ф. Скворцов, Н. Г. Смирнов, В. В. Снегирев, В. С. Стахевич, Н. М. Субботина»411. Всего в проекте участвовало 11 слушательниц ВЖК. Л. Д. Костина писала об этом: «Результатом этой большой работы являлся выход брошюры А. А. Иванова, в которой он отмечает среди вычислителей 11 слушательниц ВЖК. В вычислениях, например, принимали участие С. В. Ворошилова (Романская) – первая русская женщина – астроном-наблюдатель, 100-летие со дня рождения которой исполняется в 1986 г.; Н. М. Субботина – известный астроном-любитель, большой популяризатор астрономии»412.

Все участники были весьма довольны проделанной работой. Но когда в 1909 г. появилась комета, выяснилось, что сделанные предвычисления оказались не настолько хороши, как заявлялось. 2 июля 1909 г. Нина Михайловна писала об этом К. А. Морозовой. «Перед отъездом из Петерб[урга] я была в Пулкове и Баклунд посоветовал мне подождать печатать статью о комете (она кстати и не готова еще) т[ак] к[ак] у них в Пулкове объявили поверочные вычисления пути кометы и они не совпали ни с нашими, ни с английскими вычислениями!!» – восклицала она413. И продолжала далее: «Это настоящий скандал, потому что Иванов так кичился точностью “современного” вычисления, а оказывается, что наши деды сто лет назад выводили лучше и точнее нашего, хотя их методы были грубее и не совершеннее». «Но м[ожет] б[ыть] они больше любили др[уг] др[уга] и работали дружнее, не злорадствуя над неудачами товарищей? – задавалась вопросом Субботина. – На меня произвела самое неприятное впечатление речь Иванова по поводу ошибки в английской эфемериде; а затем оказалось, что он сам ошибся в элементарном… – не могла удержаться обычно редко кого-либо критиковавшая Нина Михайловна. – Ну расскажите все это Никол[аю] Ал[ександровичу] и кланяйтесь ему от меня»414. Как выяснилось впоследствии, предвычисления англичан были достаточно точны; предвычисленное ими время перигелия расходилось с действительным всего на 2,68 дня. Сложности возникли из-за обнаружения в 1908 г. движущегося объекта вблизи Юпитера, не учтенного ранее и оказавшегося в итоге его спутником. Коуэлл предложил способ, позволивший обойти данное препятствие415.

Заметим в скобках, что некоторый скандал в РАО по поводу неудачного проекта предвычисления кометы Галлея, по-видимому, действительно разразился, поскольку А. А. Иванов был вынужден опубликовать в «Известиях РАО» статью с объяснениями. «11 сентября по новому стилю открыта профессором Вольфом в Гейдельберге комета Галлея. Об этом открытии члены Русского астрономического общества были извещены циркуляром от 31 августа по старому стилю, – писал он. – Уклонение этого первого наблюдения от эфемериды, напечатанной в моей брошюре “Комета Галлея и ее предстоящее появление”, составляет около одного градуса. Такое расхождение не могло, конечно, служить препятствием к отысканию кометы. Но чем же его объяснить?» – спрашивал А. А. Иванов и пускался в объяснения416. Через несколько десятилетий, однако, Нина Михайловна вспоминала не без удовлетворения о своем участии в этом проекте А. А. Иванова: 4 июня 1958 г. она писала Александру Николаевичу Дейчу, что участвовала «…в предвычислении орбиты и эфемериды кометы Галлея под руководством А. А. Иванова, с указаниями О. А. Баклунда…»417.

Консультации у московского профессора

Одновременно с занятиями на Высших женских курсах Н. М. Субботина добилась разрешения консультироваться у кого-то из московских астрономов, «моего профессора», как она его называла в письмах к Н. А. Морозову, «чего, – по ее словам, – было очень, очень трудно добиться»418. С некоторой долей вероятности можно предположить, что этим «профессором»-консультантом был Сергей Алексеевич Казаков419, читавший в Московском университете спецкурс «Вычисления и исправления планетных и кометных орбит». Отмечая свое 75-летие в далеком еще 1952 г. и вспоминая людей, чье влияние определило ее жизненный путь, из числа московских астрономов Нина Михайловна назвала именно Казакова420. К этому времени Н. М. Субботина была знакома со многими московским астрономами, в том числе с С. Н. Блажко, П. К. Штернбергом, вероятно, и с К. Д. Покровским, который с 1890 по 1895 г. заведовал в Москве частной обсерваторией Ф. Швабе. В одном из поздних по времени писем к А. Н. Дейчу Н. М. Субботина также называла имя Казакова: «…я москвичка и училась у Штернберга, Казакова (по вычислению орбит) и Блажко, ездила к ним из СПб со своими вычислениями, а они бывали у меня в Можайске, на моей обсерватории…»421.

Сотрудничество с «профессором» продолжалось достаточно долго и то радовало, то пугало Нину Михайловну. Например, 8 июня 1905 г., рассказывая о своем житье-бытье, ее брат Сергей писал Борису Алексеевичу Федченко: «…Нина часто ездит в Москву заниматься к астрономам»422. 10 октября 1906 г. она сама писала Н. А. Морозову: «У нас это лето прошло очень тревожно – был болен мой папа и мы страшно волновались, потом ему стало лучше и мне удалось 1 месяц поработать в Москве у профессора…»423. А вот что Н. М. Субботина пишет Морозову же через месяц, 11 ноября 1906 г.: «Сегодня уезжаю – на поправку и на астрономическое совещание к своему профессору, этому последнему я ужасно рада и мне хочется прыгать от удовольствия! Пожелайте мне успеха, и чтобы профессор не очень сердился на меня!»424 Эта поездка оказалась успешной, о чем сохранилась запись в письме Сергея Субботина Борису Алексеевичу Федченко от 23 ноября 1906 г.: «Вчера вернулась Нина из Москвы, осталась очень довольна поездкой, побывала на 2 часа в Собольках»425. 31 марта 1907 г. Нина Михайловна с грустью упоминает о проваленном у профессора экзамене: «…Я успела побывать в Москве и в Собольках, в Собольках провалиться в снегу с парой лошадей, санками и тетушкой, а в Москве провалиться на обсерватории у профессора с кометой и теорией ее движения. И было то для меня гораздо горше первого!!»426

Читая яркие, полные энергии и огня письма Нины Михайловны Субботиной, забываешь, что каждый шаг давался ей с трудом, что она жила в вечной тишине, что самый простой разговор был для нее невозможен. Она никогда не жаловалась на случившуюся с ней страшную беду, никогда не пыталась вызвать у своих корреспондентов жалость к себе и своему положению. Ее знакомые, друзья, коллеги искренне восхищались ею. М. Н. Неуймина писала о повседневном подвиге, который требовался от Нины Михайловны, чтобы просто… жить: «Благодаря исключительной выдержке и терпению Нины Михайловны, всегда оживленной и улыбающейся, лишь близкие знали как тяжело ей было передвигаться, переносить на костылях тяжесть всего тела (она могла опираться лишь на кончики больших пальцев и рывком перекидывала тело вперед). Никто не подозревал, какие кровавые мозоли натирали ей костыли при продолжительной ходьбе! Сколько переломано костей при падениях. Как опасно было ей совершенно глухой, ходить по людным улицам. Всех, знавших Нину Михайловну поражала ее энергия, сила воли и жизненное упорство, заключенное в столь слабом и больном теле»427.

Но иногда, очень-очень редко, в ее письмах можно встретить строки, вызванные разочарованием неудачи и досады на саму себя. Именно такие строки спровоцировал неудавшийся экзамен у московского профессора, и неудивительно, что эти строки были адресованы Н. А. Морозову, проведшему почти в полной тишине 25 лет своей жизни и, наверно, понимавшему Нину Михайловну, как никто другой из ее окружения: «…я вернулась из Москвы в большом огорчении и успокоилась только теперь, в ожидании нового экзамена, на этот раз на курсах. Сейчас я к нему готовлюсь и меня ужасно интересует вопрос – как он у меня сойдет? – Это будет пробным камнем для дальнейшего! – писала она и продолжала: – Н[иколай] А[лександрович], не казалось ли Вам, когда Вы вышли из Шлиссельбурга, что Вы отвыкли говорить и словесно излагать свои мысли? Вот именно так отвыкла я, и то, что так легко изложить письменно и вывести самой, кажется ужасно непривычно и трудно передать другим словами… Вот мне это затруднение и хочется преодолеть, чтобы не чувствовать более такого конфликта между словами и мыслями. Я точно человек с другой планеты, попавший сюда случайно и приспособляющий себя к иным формам жизни!»428

Но как бы тяжело ни давалось это вынужденное болезнью приспособление к жизни, Нина Михайловна не позволяла себе отвлекаться от своих целей или отказываться от своей мечты. Она оставляла неудачи позади и продолжала двигаться вперед. 31 июля 1909 г., рассказывая Н. А. Морозову о своей жизни в Собольках, Н. М. Субботина пишет: «А здесь моя астрономия страдает из-за облаков: лишь сегодня ночь была ясная и я имела удовольствие наблюдать 138 метеоров! Были такие красивые! В общем вместо наблюдений приходится заниматься теорией – и это для меня привлекательно – надо хорошенько освоиться со своей наукой! Профессор мой – одна прелесть и работается с ним очень хорошо, только я очень редко бываю у него – много надо сперва прочесть и усвоить по общим вопросам. Тетушки мои бранятся – говоря: “точно тебя вовсе нет на земле”, – но это неправда, потому что у меня столько маленьких земных дел, что целый день летаешь от одного к другому и все-таки не успеваешь все переделать <…>429 – еще надо экзамен m-me Шифф430 сдавать! – и добавляет: – Господи Боже, как мало людям жить приходится и как много сделать надобно!»431

Рис. 14. Н. М. Субботина (крайняя справа, сидит) с мамой Н. В. Субботиной (рядом). 1900-е гг. (Домашний архив И. Куклиной-Митиной)

И более того, в трудные времена, во времена душевных потрясений, астрономия становилась для нее спасением и защитой. «…от всех тревог и огорчений прячусь в свою неприступную цитадель – астрономию!, – писала она 28 декабря 1907 г. Марии Александровне Островской-Шателен. – Я не трус, не думайте это, только подчас жизнь ранит очень глубоко и есть какое-то утешение сознавать, что твоя мысль работает на пользу человечества (хотя бы в самом малом размере) – и через 200–300 лет твои выкладки и наблюдения пригодятся снова, хотя про тебя никто и не будет подозревать – что это и ты работала! А человеку так надо, чтобы у него была цель! Все-таки, я человек и по временам выхожу из своего бесстрастного спокойствия и вместо мысли о том, что будет через 300 лет, прислушиваюсь к тому, что чувствует мое простое человеческое сердце! – А ведь оно умеет радоваться – и расплачиваться за свою радость!»432

Кто бы ни был безымянным московским наставником Н. М. Субботиной, но наибольшее влияние на развитие ее научных интересов, и прежде всего интереса к кометной астрономии и метеорам, оказал не он, а Федор Александрович Бредихин (1831–1904), с которым Нина Михайловна познакомилась, видимо, на заседаниях Русского астрономического общества. Например, она писала Н. А. Морозову 8 июля 1906 г.: «Не хотите ли принять участие в наблюдении метеоров с 27 июля до 1 авг[уста]. Надо отмечать их пути на карте и время до 1/2 минуты. Покойный Бредихин очень пропагандировал эти наблюдения, я их уже давно произвожу, иногда наблюдаю до 4-х звезд. Очень было бы желательно производить такие набл[юдения] одновременно с нескольких пунктов»433. В 1930 г., как ей тогда казалось, на закате жизни, Нина Михайловна вспоминала о Федоре Александровиче: «Встреча с Ф[едором] А[лександровичем] в РАО оставила на мне глубокий след, в том направлении – кометами и метеорными потоками я интересуюсь и теперь, но – глаза мне изменяют, и наблюдать негде»434. Через много лет, в 1958 г., в письме к А. Н. Дейчу Нина Михайловна вспоминала: «С С[ергеем] К[онстантиновичем] [Костинским] нас связала память о Ф. А. Бредихине, который указал мне, еще девочке, начать наблюдения солнечных пятен с трубой работы Фраунгофера, принадлежавшей моему отцу. Это было 63 года назад и я еще веду эти наблюдения из своего окна, как вела в Симеизе на спектрогелиоскопе у Шапошниковой с разрешения директора Неуймина и мысленно охватываю теперь эти циклы солнечной активности и глубоко признательна памяти Ф. А. Бредихина»435.