Полная версия

Пётр второй

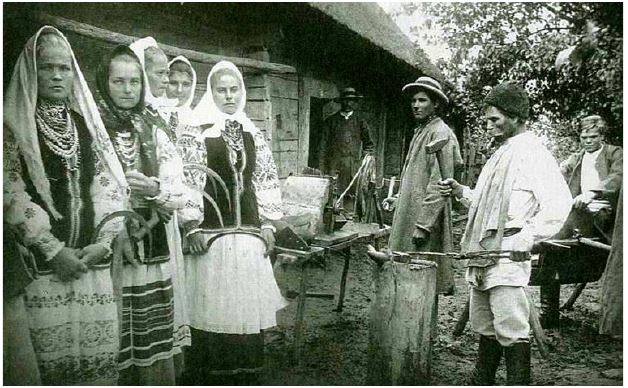

Ну, а плечи Ксении теперь покрывал большой полосатый платок (хусток, рантух) из шерсти.

Из всех женских домашних зимних промыслов крестьянки деревни Пилипки преимущественно вязали и шили, реже ткали, что иногда делали и мужчины.

А вообще-то в крестьянских семьях Западного Полесья существовало традиционное половозрастное разделение труда. Все хозяйственные работы подразделялись на мужские и женские работы, для взрослых и детей, в основном завися от размера и состава семьи.

Но состав семьи Петра Васильевича Кочета был теперь нетипичным для большинства семей Западного Полесья.

Большая часть отдельно проживающих семей (домов) их деревни были патриархальные. Такие семьи имели до десятка крестьян трёх поколений.

Из всех крестьянских работ чисто мужскими считались пахота и посев, бороньба и косьба, молотьба и заготовка дров, уход за лошадьми и вывозка их в поле, плотницкое и столярное дело, ремонт дома и сельхозинвентаря, и ещё ряд других работ.

Чисто женскими считались приготовление еды и уход за детьми, стирка белья и уборка в доме, шитьё, тканьё и прядение, доение коров и уход за домашним скотом и птицей, прополка и уход за огородом, жатва и сгребание сена, уборка картофеля за плугом и теребление льна.

Но в силу обстоятельств эти правила нарушались и женщины выполняли некоторые мужские работы, а мужчины – женские.

Но никогда мужчины в белорусских деревнях не ткали и не пряли, без крайней нужды не стряпали и не доили коров, за исключением Петра Кочета.

И, следуя этой традиции, ни Пётр, ни Ксения обычно не вмешивались в дела друг друга.

Совместно супруги Кочет обсуждали лишь начало тех или иных сельскохозяйственных работ и приобретение или продажу чего-либо, так как всё их семейное имущество они считали общим.

И, естественно, совместным было у них воспитание сыновей, с пятилетнего возраста участвовавших в тяжёлом крестьянском труде. Хотя, конечно, ведущую роль в этом играл принципиальный и строгий отец.

Пошедший в первый класс деревенской начальной школы, Борис уже вовсю помогал отцу по хозяйству.

А любознательный четырёхлетний Петя пока всё ещё чаще находился при матери, с нетерпением ожидая прихода своего старшего брата и его занятий уроками. Но и он с интересом смотрел на домашнее творчество отца, пока больше принимая это за игры.

Как и все в Западном Полесье Пётр Васильевич Кочет был хорошим плотником, к тому же и заправским столяром, умеющим мастерить мебель.

Если практически каждый взрослый крестьянин их деревни, хоть и с помощью родственников и односельчан, мог срубить себе хату и хозяйственные постройки, то хорошими столярами были единицы из них.

А его отец, кроме бондарского промысла, иногда занимался и стальмашным. Он мог изготовить телегу, сани с полозьями, бричку, дуги и оглобли.

Был в их деревне и профессиональный потомственный кузнец – мастер по изготовлению колёс и колёсных ободьев. Занимался он и другим «кавальством».

А в соседней деревне Котлы – один умелец из различных пород дерева изготавливал даже музыкальные инструменты. Среди них были дудки, свистульки, жалейки, цимбалы и даже скрипки.

Семья нищего музыканта из этой деревни периодически заходила и в деревню Пилипки.

Состриженную овечью шерсть Кочеты отдавали кочующим зимой из деревни в деревню мастерам-валяльщикам. А те из неё валяли популярные среди крестьян шапки магерки и войлок для конской сбруи и попон.

Но из-за большой трудоёмкости процесса валяния в подготовке войлока приходилось участвовать всем членам семьи заказчика.

Для придания мягкости и прочности смоченное горячей водой сукно-сырец валяли с помощью ручных приспособлений или топтали босыми ногами в корыте или на полу, толкли толкачом в ступе, или мяли на ребристой поверхности в ручных «валюшах».

Почти аналогичное было и с кожами. Но здесь было разделение труда.

Скорняки (кушняры и чэмбары) занимались выделкой овчин и мехов для пошива зимней одежды.

Шорники (рымары) занимались выделкой сыромятной кожи, из которой шили сбрую: гужи, вожжи, шлеи, постромки и уздечки. Сыромять шла и на пошив кожаных лаптей, и на изготовление поясов, кожаных мешков и прочего из различных хозяйственных и бытовых принадлежностей.

А обувную кожу выделывали кожевники (гарбары). Но это ремесло преобладало в городах, так как такую обувь в деревнях ещё не носили.

Умение мастерить родители прививали и своим сыновьям. И здесь, в отличие от всегда занятых работой отцов, большую роль играли матери.

Но более чем её подруги, образованная Ксения пыталась привить своим сыновьям тягу к знаниям, что ей особенно удавалось с младшим Петром.

– «Пьер, тю дуа апрэндр, э бьен апрэндр! Тю э трэ капабль. Тю вуа а кель пуан ле фам дю виляж сон дифисиль? Иль зон сомбрэ зэ бушэ. Э лезом сан конэсанс нэ пэв плю! (Петя, тебе надо обязательно учиться, и хорошо учиться! Ты ведь очень способный. Видишь, как деревенским женщинам тяжело? Они тёмные и забитые. А мужчинам без знаний тем более нельзя!)».

– «Уи, маман!» – соглашался Петя, помогая ей в плетении корзин.

Это домашнее ремесло было массовым. Из лозовых прутьев плели не только корзины и кошёлки, но и рыболовные снасти, а также делали изгороди (плетни).

Но Пётр Васильевич занимался другим. Он мастерил мебель, и не только для себя, но и на продажу.

Он делал, в частности, детские колыбели и короба, кузова саней и телег. Причём он это делал ни сколько из ивовых прутьев, сколько из луба.

Для заготовки сухого луба он сначала топором соскребал с содранной весной липовой коры её верхний слой, затем оставшееся распаривал над костром и клал под груз, а после просушки использовал по назначению.

Из липового лыка он драл мочала. Для этого очищенный от коры луб Пётр сначала замачивал в реке. Затем из содранной с него волокнистой части плёл лапти, кошели (варэньки) и вил верёвки.

А после просушки оставшейся части он разрывали её на узкие ленты, из которых затем делал мочало, плёл или ткал на ручных станках рогожи и циновки, различные сетки, канаты, и вил верёвки для лаптей. И в этом ему активно помогала жена.

Из корней сосны, ели и можжевельника Пётр Васильевич вырезал посуду и домашнюю утварь (ложки, ковши и др.).

Из бересты мастерил солонки, табакерки, сумки, и оплетал глиняную посуду (берасцяники). А из соломенных жгутов он также плёл короба, ёмкости для хранения продуктов, шкатулки, игрушки и даже летние мужские соломенные шляпы – капелюшы.

Но в своём ежедневном напряжённом труде крестьяне не забывали и об отдыхе.

В семье Петра Васильевича Кочета, как и в других крестьянских семьях деревни Пилипки, отмечались все известные им ежегодные религиозные праздники и справлялись обряды.

Среди праздников были каляды (рождество), вялтдзень (пасха), сёмуха (семик) и другие. А традиционные обряды проводились по случаю сватовства, свадеб, рождения, крестин, первой пахоты и других событий, включая похороны и поминки.

В отсутствие организованной медицинской помощи в Пилипках, крестьяне этой деревни ещё верили в силу заговора и знахарских приёмов, правда, с использованием рациональных средств народной медицины – настоев и отваров из трав и корений. И это часто помогало, но не всегда.

Как толком и не помогало крестьянам царское правительство, по существу лишь занимаясь укреплением власти самодержавия.

С 1907 года, во времена реакции, когда царское правительство стремилось нейтрализовать оппозицию, уехавший в город сосед Григорий Денисюк счастливо избежал участи арестанта и не попал в число более двадцати четырёх тысяч человек, к концу 1908 года прошедших через минскую тюрьму.

А по аграрным реформам премьер-министра П.А. Столыпина, провозглашённым царским указом от 9 ноября 1906 года, уже предусматривалась ликвидация общины, и долгожданный переход земли в личную собственность крестьян.

Этим царское правительство стремилось расслоить крестьян с образованием из них зажиточного слоя, который стал бы опорой самодержавия.

Теперь крестьянину разрешалось не только выйти из общины и закрепить свой надел земли в личную собственность, но и требовать от общины выделение этой земли на одном участке-отрубе, с перенесением туда дома и образования своего хутора.

За время проведения Столыпинской аграрной реформы таких хуторов и отрубов образовалось около ста тридцати тысяч, что составляло более десятой части всех крестьянских хозяйств, примерно с таким же процентом, от находящихся в собственности крестьян, земель.

Причём, созданным властью губернским и уездным землеустроительным комиссиям, давалось право принудительного выделения крестьянам земли на одном участке.

Но, фактически, это коснулось только Витебской и Могилёвской губерний, в которых общинные земли составляли, соответственно, сорок пять и восемьдесят процентов от всех крестьянских земель.

Получив землю в частную собственность, многие крестьяне-бедняки продавали её.

В пяти западных губерниях России за семь лет реакции, вплоть до начала войны, надельную землю продали более сорока тысяч крестьян.

Однако в Столыпинской реформе содействия сельскому хозяйству было и много положительного.

На десятую часть в Белоруссии увеличились посевные площади, а также поголовье крупного рогатого скота и свиней, потому возросла и товарность продаваемой сельхозпродукции.

Произошли изменения и во внутренней политике, основой которой в годы реакции стал великодержавный шовинизм.

В целях ослабления позиций польских помещиков на выборах в III-ю и IV-ую Государственные Думы, царское правительство сохранило белорусским крестьянам относительно большее представительство от них, чем от крестьян Центральной России, чуть меньше тридцати процентов выборщиков от них.

Представительство же помещиков в числе выборщиков от западных губерний было наоборот снижено, по отношению к Центральной России почти до восьмидесяти восьми процентов.

Как следствие всего этого, в белорусских губерниях абсолютное большинство мест на выборах в III-ю и IV-ую Государственные Думы получили октябристы и черносотенцы.

И действительно, в доказательство этого в Белоруссии были созданы товарищества «Крестьянин» и «Русское окраинное общество», представлявшие собой лишь группы «Союза русского народа», которые стремились сохранить и укрепить позиции самодержавия в Белоруссии.

А созданное в 1908 году в Белоруссии «Западнорусское православное братство» на деле повело борьбу против католичества.

Позже, по прошествии трёх лет после этого, укрепив свои политические и идеологические позиции, царское правительство ввело земство в Витебской, Минской и Могилёвской губерниях. При это вместо сословных курий (крестьянской и помещичьей) вводились национальные (русская и польская).

Но в Виленской и в Гродненской губернии земства не вводились.

Власть опасалась попадания органов местного самоуправления в этих губерниях под влияние польского и католического дворянства.

Но и русские шовинисты и польско-литовские клерикальные националисты отрицали существование белорусского этноса, выступая против белорусского национального движения, которое в этот период носило лишь культурно-просветительский характер, и центром которого была, издававшаяся в Минске, газета «Наша Нива», боровшаяся против национального гнёта, за признание белорусской нации и культуры.

А к радости крестьян деревни Пилипки в число выборщиков при выборах в Государственную Думу попал их односельчанин – бывший участник русско-японской войны – Григорий Денисюк, опять надолго покинувший родную деревню.

Но через полтора год он всё же возвратился в родные края, рано утром постучав Кочетам в окошко.

Пётр встал и спросонья в одной сорочке попытался выйти в сени.

– «Петь, хоть спадницы надень!» – послышался сонный голос Ксении.

Муж повернулся назад и натянул на себя сначала мужские нательные штаны, выпустив на неё белую льняную нательную сорочку без воротника и подпоясавшись тканым с геометрическим орнаментом поясом, а затем надел и суконную безрукавку.

Открыв входную дверь из сеней на улицу, недовольный Пётр сразу узнал Гришу, подобрев и просияв.

– «Рыгор, раскажы нам, як там у гарадах, у Менску, а можа и у Маскве ведаеш як?» – по-дружески сразу спросил Пётр, пропуская его в сени.

– «Ды вельми (плохо) дрэнна (очень). Их органы друку (печати)…» – начал, было, отвечать раздевающийся гость, но сразу был перебит нетерпеливым хозяином:

– «А каго их?».

– «Ды чарнасоценцав гэтых! Дык вось (так вот), «Виленски Весник», «Минскае слова» и «Селянин» разгарнули шавинистычную агитацыю супраць палякав, яурэяв, нашага Беларускага нацыянальнага руху (движения) и газеты «Наша Нива», як супраць ворагав адзинай (единой) и непадзельнай (неделимой) Расии!».

– «Так (да), ну!» – искренне удивился Пётр, постеснявшись переспросить у друга значения пока непонятных ему слов.

– «Дык (так) гэта (это) яшчэ не усё! Ствараюцца (создаются) усякия грамадства (общества) для абароны (защиты) цара и барацьбы (борьбы) супраць (против) каталиков у Польшчы!».

– «А ты як?».

– «Так я спалохався (испугался) и уцёк (убежал)!».

– «Я гляджу, нам, беларуским сялянам, дрэнна (плохо) жывецца пры царызме, як пры руских праваслауных, як ты сказав, шавинистах, так и пры польских панах-каталиках! – мудро заключил Пётр. – Усё ж патрэбна рэвалюцыя!».

– «Пётр, ты вельми (очень) добра сказав! Давай запишам твае словы, и напишам нататку (заметку) ци (или) нават (даже) артыкул (статью) у газету «Наша Нива». У мяне сувязь з ёю ёсць!» – предложил Григорий.

– «Ды кинь (брось), ты, Грыша, якую нататку (заметку)? Ды (да) яшчэ артыкул (статью)! Далей (подальше) трэба (надо) трымацца (держаться) ад (от) гэтай (этой) палитыки! Цэлы будзеш!» – категорически не согласился с ним Пётр.

И постепенно в России всё более или менее успокоилось, как и в западно-белорусской деревне Пилипки. Пока политики в крупных городах страны боролись за власть и плели свои интриги, крестьяне по все России занимались своим трудом.

Собираясь на зимнюю ярмарку в начале 1909 года, Пётр сначала надел праздничную сорочку с невысоким стоячим воротником на двух пуговицах спереди, и вышел из горницы в хату.

А там уже заканчивался шутливый разговор Ксении с Григорием.

– «Гриша, а что это у тебя сорочка с отложным воротничком, как у мелкого шляхтича?» – вдруг спросила Ксения.

– «Так яна у мяне яшчэ и з карунками (кружевами), як у цябе!» – гордо ответил Григорий, будто нечаянно расстегивая верхнюю пуговицу, закрывающей сорочку, короткой до талии безрукавки.

– «А откуда ты это знаешь? Моя ж спадница (полотняная юбка) сорочку закрывает! Да и фартук всегда сверху!» – вдруг смело пошутила Ксения, ниже живота дотрагиваясь до расшитого кружевами длинного фартука, и от лёгкого наклона звеня стеклянными бусами и серьгами.

– «Так ж у цябе карунки (кружева) не там, а тут!» – пока Пётр не заревновал, быстро нашёлся Григорий, показывая на грудь молодой женщины.

– «А аб чым гэта (это) вы цяпер (сейчас) размавляли (разговаривали)? Змаюлялися (сговаривались), цц (или) так?!» – поддержал шутку неожиданно появившийся Пётр.

Он сел на скамью и начал обуваться в кожаные лапти маршачки, которые давно сам же и сделал из овального куска сыромятной коровьей кожи, выкроенной по размеру ступни, но с припуском на борта, носок и задник.

По краям Пётр вырезал отверстия, через которые пропустил оборы, сморщивавшие кожу при их затягивании.

– «Гриша, а я смотрю, ты надел хадаки!? – риторически спросила Ксения – неплохо живёшь!» – продолжила она с завистью.

Хадаки были нарядней, чем маршачки. Они делались из прямоугольного куска кожи, сшиваемого по центру впереди ступни, обычно образуя острый носок.

Затем, через специально проделанные отверстия в загнутых вверх краях этого куска кожи, его стягивали лыком, бечёвкой или ремешком, притягивая лапти к ноге. Но на хадаках Григория была бечёвка.

Друзья носили такие лапти только по праздникам, обувая в обычные дни, как и все крестьяне их деревни, самую распространённую обувь – круглогодичные самодельные лапти, сплетённые дома с помощью простейших инструментов из лозы и лыка.

К ноге они крепились пеньковыми оборами, которые протягивали через вплетённые в лапти ушки. Их носили ежедневно при выполнении всех видов работ на улице, и дома.

В морозы ступни утепляли мягкой соломой или сеном, поверх которого накручивали матерчатые портянки.

А летом чаще ходили босиком.

Пётр обулся и перед выходом на улицу надел свой крестьянский кожух из отделанной бараньим мехом овчины, застегнул его на середине живота застёжкой, и, высунув из длинных рукавов руки, отвернул ими назад широкий отложной воротник.

– «Нет, Петя, ты так замёрзнешь. Дорога ведь дальняя, а там сильный ветер. Надень поверх ещё и епанчу. Она ведь из плотного сукна, не продует. И пристегни башлык!» – посоветовала Ксения.

– «Да ну, гэтую (эту) чую, нязручна (неудобно) у ёй будзе (будет)!» – возразил Пётр.

– «Тогда возьми синий кафтан с красными обшлагами! Будешь, как пан!».

– «Добра (хорошо), я надзену (надену) гэтую (эту) сярмягу!» – теперь согласился муж.

Накинув шубу, он потянулся за своей коричневой каждодневной зимней шапкой.

– «Петь, подожди!» – остановила его жена.

Она перебрала в сундуке суконные и войлочные шапки, носимые мужем в остальное время года, и достала сразу две нужные шапки.

– «Петь, надень сегодня на голову лучше вот эту кучму, – протянула Ксения ему шапку из чёрной домашней овчины – или возьми серую. Они лучше подходят по цвету к твоему кафтану, чем коричневая».

Тогда крестьяне Западного Полесья повсеместно и в любое время года носили разнообразные по форме и материалу головные уборы, которые отражали социальный статус их владельца больше и наглядней, чем любая другая часть их одежды.

У всех сословий западно-белорусского населения были целиком меховые, или с меховым околышем, высокие и низкие шапки, отличавшиеся только качеством меха и украшениями.

Друг Григорий пришёл к Петру в рогативке – шапке с высоким околышем из натуральной овечьей шерсти с четырёхугольным верхом, сшитым из кусков добротного сукна красного, жёлтого и синева цвета.

А в тёплое время вместо меховых и суконных шапок на мужчинах их деревни можно было увидеть широкополые соломенные или с малыми полями войлочные шляпы (капелюши) с чёрной лентой вокруг тульи.

И в этом сосед Григорий Денисюк выделялся среди других крестьян.

Щёголь носил войлочную магерку – невысокую светло-серую шляпу с плотно прилегающими к тулье узкими полями – по типу шляхетской «баторовки», пошитой из бархата и украшенной перьями.

Кроме достатка и вкуса, мужские головные уборы более ничего не выдавали об их владельце.

Григорий с Петром сели в его сани и южной дорогой выехали в Пасынки.

Быстро и удачно закончив на ярмарке куплю-продажу, друзья решили это отпраздновать, по не ими установленной традиции зайдя в придорожную корчму.

Западно-белорусские крестьяне, впрочем, как и подавляющее большинство крестьян на Руси, больше всего страдали от пьянства, от которого затем впадали в нужду.

Если более зажиточные крестьяне, к коим относились и все Кочеты, оставляя у себя необходимое для пропитания своих семей количество продуктов, остальные продавая на ярмарках, покупали на вырученные деньги другие нужные на селе товары, то другие крестьяне вырученные деньги попросту пропивали в расположенных по дорогам многочисленных корчмах.

Но в семьях Кочетов испокон веков это не было принято.

Не считая пива, основным напитком в корчмах всегда была водка, которую любили пить и мужчины и женщины, старики и, едва достигшие двенадцати лет, дети.

– «Яны пропиваюць у карчме усё!» – говорил про таких людей Пётр Васильевич.

К тому времени водка сделалась почти неизбежной принадлежностью крестьянского быта.

Даже нанимаясь на работу, пьющие крестьяне обговаривали с нанимателем ежедневную, сверх условленной платы, рюмку водки для себя.

– «Яны цяпер не могуць абысцися без магарыча!» – продолжал свою мысль Пётр Васильевич, зло сплёвывая на землю.

И в этот базарный зимний день Григорий решил угостить Петра за помощь в приобретении какой-то важной для него вещи, пригласив его в ближайшую корчму.

– «Добра, пайшли, Рыгор (Григорий) – согласился непьющий – хоць сагрэюся!».

А на улице было морозно и уже вечерело.

В довольно большой комнате с широкой печью слева от входа и сырым глиняным полом, за столами на лавках вдоль некогда побеленных грязных стен сидело много народу – десятков семь.

Её середина, предназначавшаяся для танцев, пока была пуста.

В нос вошедшим сразу шибанул крепкий запах, перемешанного с табачным дымом, сивушного перегара.

Они прошли в глухой угол, усевшись на свободные места.

К новым посетителям тут же подскочил подросток:

– «Што жадаеце, спадары (Что желаете, господа)?».

– «Гарэлки па чарачками (Водки по шкалику)» – поскромничал Григорий, давно знавший непьющего Петра.

– «Не, лепш пива (Нет, лучше пива)!» – возразил тот, с недовольным видом оглядываясь вокруг.

– «Добра! Падайце нам … гарнец пива!» – теперь шиканул односельчанин.

Пока подросток разносили заказы по столам, торопливо сгребая с него крестьянские деньги, вспотевший от заботы корчмарь еврейской внешности и его жена усердно разливали водку и пиво.

– «Ну и пьянь тут сабралася! Дурни адно! Вунь як их грошы огребают за гаплики (крючки) гарэлки (водки)!» – в ожидании снова заворчал Пётр, брезгливо разглядывая публику.

В основном за столами сидели невесёлые мрачные деревенские мужики, пившие вяло и долго, с флегматичным видом ведя друг с другом длинные беседы, при этом почёсываясь и неспешно покуривая свои вонючие самокрутки. От усталости и хмеля некоторые из них с трудом подпирали свои головы руками с широко расставленными локтями.

Иные умудрялись даже задремать во время такой беседы и под смех собутыльников удариться лицом о стол.

Трое, допившиеся из них, жалуясь друг другу на горькое житьё, уже распустили нюни, и почти плача полезли лобызаться друг с другом.

Почти у выхода двое подвыпивших молодых парней уже считались между собой, чуть ли не доводя спор до драки.

А две незамужние молодухи, морщась выпившие стоя, и медленно перемещавшиеся по корчме, продолжали своими звонкими голосами громко и с ужимками, но бессвязно и очень оживлённо, разговаривать друг с другом, с призывными улыбками ища глазами возможных кавалеров на вечер и даже на ночь.

Односельчане, как это часто бывает у мужчин, свой разговор начали с хозяйственных дел, потом постепенно перешли на политику, а с неё, естественно, на женщин.

– «Ух, и жонка у мяне, дружа! Маладая, прыгожая, хату у парадку трымае (держит), за дзецьми даглядае!» – гордо похвалился Пётр Васильевич Кочет.

– «А у мяне… Вочы б не бачыли. Увесь час (всё время) гарлапаниць (орёт), лаецца (ругается), дзяцей пры мне карае (наказывет), каб (чтоб) тыя (те) плакали мацней (сильней) и мяне даймали. Ух… зараза чортава! – поделился горем Григорий – а бо (ведь) я яе не бю (бью)! А мабыць (может) тэпер трэба усё ж!».

– «Ды (Да) цябе не пазайздросциш (позавидуешь)! Можа ужо прыйшла пара разок пабиць яе моцна (сильно)?!» – неожиданно даже для себя самого посоветовал Пётр.

– «Так (Да), цябе лёгка раиць-тое (советовать-то)! Ты вунь (вон) сваю идзи (поди) яшчэ (ещё) ни разу пальцам не кранув (тронул). И я таксама (тоже). Бо (ведь) люблю яе, заразу! И шкада (жалко) будзе (будет), кали пабью. Рука-то у мяне вунь якая цяжкая (тяжёлая)!» – возразил односельчанин.

– «Так (Да), баб лепш (лучше) не биць. Бо (ведь) яны даликатныя (хрупкие)…, пакуль (пока) маладыя!» – согласились оба, глотая последние капли пива.

– «Давай, Пётр, да дома. А то нас жонки зачакалися (заждались)!» – предложил Григорий.

Закончив, затянувшееся из-за излишнего объёма пива, его питие, односельчане вышли на улицу.

Увидев всё это, с тяжёлым камнем на душе, Пётр Васильевич с наслаждением и каким-то внутренним очищением вдохнул живительного, свежего морозного воздуха.

– «Я вось гляджу, дружа, да чаго ж вясёлы, пакорливы и лагодны (кроток) наш народ!?» – поделился он с другом Григорием вечно подавляющим его мысли.

Они сели в, запряжённые застоявшейся лошадью, сани и с хорошим настроением поехали домой.