Полная версия

Пётр второй

Посему, даже наскоро обученных, их сразу бросили в бой.

И под Вилейками, как и под многими другими городами Польши, повстанцы были разбиты правительственными войсками и рассеяны.

Разбившись на небольшие отряды, чтобы избегать больших сражений, они стали нападать лишь на тылы царских войск – военные склады и транспортные обозы, в общем-то, занимаясь разбоями и грабежами.

Но, возглавивший один из таких небольших конных крестьянских отрядов, молодой и задиристый Клим, действуя по-петушиному лихо, заодно с огнём и мечом пройдясь и по панским имениям, начиная с имения своего господина, получил прозвище «Чырвоны Коча» (Красный Кочет).

Невольно присоединившиеся к восставшей шляхте, крестьяне, видели, что это восстание им лично ничего не даёт, и воспользовались случаем для сведения счётов со своими непосредственными поработителями.

А когда они узнали объявление царского правительства о том, что крестьяне, добровольно сложившие оружие, будут прощены, все они покинули отряды, разбежавшись по своим деревням и хатам.

К тому же у шляхтичей – участников восстания – эти имения были конфискованы, а сами они преданы суду – им учинили «разбор шляхты».

Заодно царь Николай I-ый отменил униатство, закрыл Виленский университет и перевёл часть недовольных шляхтичей в однодворцы.

Но его реформы («реформы Киселёва») позитивно отразились лишь на государственных крестьянах.

Им облегчили повинности, перевели с барщины на оброк и запретили сдавать их в аренду. Поэтому крестьяне, принадлежавшие местным панам, стали смотреть на государственных крестьян с завистью, а на своих панов – с ненавистью, тайно лелея мечту о выходе из крепостной зависимости.

Но к таким крестьянам уже не относился, невольно освободившийся от крепостной зависимости, молодой Клим.

И со временем его белорусское прозвище Чырвоны Коча, или по-русски Красный Кочет, трансформировалось просто в фамилию Кочет.

А все его сыновья теперь носили эту фамилию, осев, в основном, в деревне Пилипки – на всякий случай подальше от всевидящего ока властей.

Прошли годы, многое забылось. Постепенно стёрлась из памяти следующих поколений острота прошлой борьбы и горечь утрат.

Сыновья Клима обустроились, обзавелись хозяйством, семьями, двое из них вырастили детей, растили внуков и правнуков.

Но жизнь крестьян (полешуков) Западного Полесья царской России была нелегка.

В отличие от соседних низких, полуразрушенных и закопченных хат их деревни с их отвратительными запахами от нечистот, дом Петра Кочета был построен позже.

Поэтому, вместо курной избы, новое жилище было построено с выходящей на крышу дымовой трубой, что позволяло избежать грязи и копоти внутри дома.

Да и воздух в такой хате был чище, хотя в сенях за стенкой с печкой нередко до середины весны зимовали поросята, телята, ягнята и куры с гусями.

А по весне начиналась самая тяжёлая пора в жизни крестьян – старые запасы уже заканчивались, а до нового урожая было ещё далеко.

Особенно страдали бедные и многодетные семьи с малолетними детьми. Такой многодетной и была семья Василия Климовича.

Поэтому Петру Васильевичу приходилось помогать отцу и своим младшим брату и сёстрам. Хотя он всё понимал, но всё равно злился на это, иногда вымещая недовольство на молодой жене, практически не помогавшей ему на дворе, в поле и на огороде.

Зато та хороша была в доме, держа его, насколько это было возможно, почти в образцовом порядке.

Да и в уходе за скотиной она почти всегда поспевала впереди мужа.

Ксения придумывала различные блюда из того, что было под рукой.

И частенько ей в этом «помогал», насколько мог, младший Пётр.

Иногда, в самом крайнем случае, из-за нехватки муки, она пекла хлеб с двойной примесь мякины, состоявшей из высушенных листьев папоротника, вереска и копытника, берёзовой коры и различных корений.

И хотя такой хлеб был невкусный и весьма тяжёл для пищеварения, но он всё же был!

Но чаще всего Ксения Мартыновна пекла хлеб из не тщательно просеянной ржаной муки с примесью ячменя и картофеля.

И он её домочадцами считался вкусным и здоровым.

В некоторых крестьянских домах для выпечки хлеба хозяйки использовали винную барду, то есть, оставшееся от винокурения зерно.

На винокурнях его обычно выбрасывали или отдавали на корм скоту и вовремя подсуетившимся бедным крестьянам.

Иногда некоторые крестьяне в качестве добавки к хлебу из ржаной муки использовали муку из соломы. Такой хлеб был хуже, чем с использованием барды, но лучше, чем с мякиной, или лебедой, дубовыми желудями, древесной корой или с оленьим мхом.

Все члены разных семей Кочетов были неприхотливы в еде, питались тем, что бог пошлёт. В основном это были огородные овощи, молоко и самодельные молочные продукты, яйца и мясо птицы.

А зимой изредка у них на столе появлялось мясо говядины и свинины, а уж тем более в изобилии были также сушёные и солёные грибы и огурцы, квашеная капуста, мочёные яблоки и ягоды, сухофрукты и мёд диких пчёл.

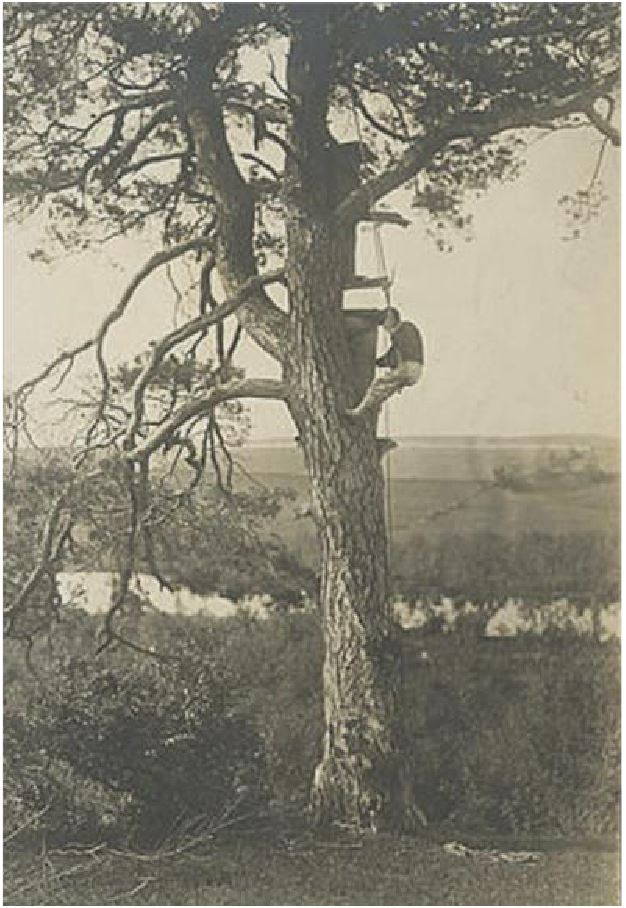

Бортники, коим был Василий Климович, добывали его по опушкам леса. И этим он с азартом занимался до почтенного возраста, приучив к этому занятию и некоторых своих сыновей, самым удачливым из которых оказался Пётр Васильевич.

Он даже специально помогал диким пчёлам, прикрепляя на высоких ветвях деревьев самодельные улья.

– «Бора, Пеця! Пайшли вулей для пчол будаваць (строить)!» – бывало, в шутку звал он на помощь своих малолетних сынков.

Но самой желанной едой для крестьян всё же был хлеб.

Кроме него крестьяне Западного Полесья в основном ели картофель, причём в разных видах и круглогодично.

Он частично замещал нехватку хлеба и овощей.

Необходимой едой были щи из кислой серой капусты, приправленные овсяной или ячменной крупой, а также борщ из бураков (свёклы) и кашица – приправленная луком похлёбка из круп.

Крестьяне также охотно ели горох, чечевицу, редьку с квасом и луком, и различные пироги.

Изредка они ели жареное мясо гуся или поросёнка, а иногда и рыбу, не употребляемые в постные дни.

В праздники ели баранину (овечье мясо) или копчёную говядину.

Зато сало употреблялось практически ежедневно и в самых разнообразных кушаньях.

Младший Петя с малолетства привык сосать засохшую шкурку от куска сала.

– «Ксень, што у цябе Пецька разарауся-то? Дай-ка яму скурку сала пасмактаць!» – иной раз слышалось в адрес Ксении якобы возмущённое от Петра старшего.

По весне крестьяне начинали использовать крапиву и щавель, в основном варя из них похлёбку.

И эти традиции сохранялись веками, годами передаваясь из поколения в поколение.

Хотя западным полешукам и был массово присущ консерватизм, практицизм и индивидуализм, стремление к независимости, но упорство и трудолюбие, терпеливость и обязательность, высокая способность к адаптации в иной этнической среде, часто за счёт внешнего отказа от своей этнической принадлежности, позволяли им легко ориентироваться и принимать санкционированные государством действия.

На всё это конечно наложило отпечаток и стратегическое положение территории Западного Полесья, которая часто становилась полем битвы различных народов и государств за свои интересы.

– «Праз (через) наша Заходняе Палессе не раз прахарыли (проходили) войны» – как-то объяснил Пётр Васильевич своей молодой и пытливой жене следы былой разрухи в их и соседних деревнях.

И словно накликал.

Новые напасти неожиданно обрушились не только на Кочетов, но и на всю страну – в России началась революция, сведения о которой доходили до Пилипок урывками и с опозданием.

А в конце октября 1905 года домой в Пилипки возвратился участник войны с Японией Григорий Денисюк – сосед и друг детства Петра, призванный в армию ещё в 1890 году.

Из рассказов этого участника и очевидца, из обрывков сведений из газет и дошедших до деревни слухов, Петру постепенно открылась безрадостная картина этой войны.

Он хорошо помнил тревожные февральские вести 1904 года о внезапном нападении японцев на нашу эскадру на внешнем рейде Порт-Артура и последующую затем высадку японских войск в Корее.

Он ещё не забыл, как всю вторую половину того же года вся их деревня переживала за защитников осаждённого Порт-Артура, за наши корабли в Жёлтом море.

А отступление наших войск под Мукденом и разгром нашей эскадры в Цусимском сражении окончательно расстроил крестьян деревни Пилипки, винивших теперь в неудачах царское правительство и лично Николая II-го.

Пётр вспомнил, что как-то в Пилипки кто-то привёз экземпляр петербургской газеты «Новое время», и умевшая читать по-русски Ксения прочитала односельчанам одну из статей, в которой ведущий публицист, представленный истинным патриотом России, М.О. Меньшиков писал:

– «Нет сомнения, что без обеспечения Америки и Англии Япония не сунулась бы с нами в войну».

Из этой же газеты односельчане узнали и о предательстве их союзника Франции:

– «Почти все почувствовали веяние холода в атмосфере франко-русских отношений».

Но всех односельчан просто ошарашил вывод молоденькой женщины, когда по прочтении газеты, Ксения Мартыновна Кочет вдруг неожиданно успокоила их:

– «Не беспокойтесь! Мы всё равно победим, рано или поздно. Как бы сейчас не обстояли там дела, но победа будет за нами! Ведь Япония имеет дело со страной, которая на протяжении всей своей истории ещё никогда и никому не платила контрибуции!».

На одобрительные и удивлённые возгласы односельчан Ксения Мартыновна ответила объяснением, что такое контрибуция и откуда она всё это знает.

И с тех пор её авторитет в деревне стал непререкаем, даже среди пожилых и мудрых крестьян.

А Пётр стал смотреть на жену другими глазами, с уважением и исподволь, словно изучая, разглядывая её.

А их совместные разговоры всё чаще стали касаться политики и других сторон общественной жизни.

И вот теперь, пригласив в дом Григория, супруги Кочет вели с ним совместный разговор.

– «У нас, у простых салдат з вёски (из деревни) всё ж мала ваенных ведав (знаний) – начал говорить Григорий о том, в чём убедился на собственном опыте – Я бачыв (видел), як нашы афицэры кидаюцца (шарахаются) ад цяжкасцяв (от трудностей), не ведаючы што рабиць аддаюць (отдают) дурныя (глупые) загады (приказы)».

– «Ды у нас народ бедны, забиты. Начальства любиць лисливцав (льстецов) и падхалимав, а разумным и прынцыповым дарогу не даюць» – со знанием дела и неожиданно для присутствующих продолжил Пётр Васильевич Кочет.

– «Да, нам всем надо учиться, в том числе и на своих ошибках» – заметила его жена Ксения.

– «Вучыцца? Сказала таксама (тоже). Я вунь… нияк (никак) руски мова не здужаю (не осилю). А ты – вучыцца!» – возбуждённо возразил ей муж Пётр Васильевич.

– «Ужо лепш (уж лучше) бы ты вывучыв адразу (сразу) японскую мову (язык)!» – засмеялся друг и сосед Григорий.

Живя в глуши, вдали от дорог и больших городов, они тогда ещё не знали, как в России возникла и стала развиваться революционная ситуация, которой предшествовал мировой экономический кризис, а теперь добавилось и поражение царской России в войне с Японией.

Хотя мировой экономический кризис начала XX-го века не имел решающего значения для экономики Западного Полесья, поскольку его экономика развивалась, в основном, на базе использования лесных богатств и минеральных ресурсов, а также переработки сельскохозяйственных продуктов, но и он не обошёл этот край стороной.

Этому способствовало углубление связей сельского хозяйства с рынком, который требовал мясомолочную продукцию и расширение посевов зерновых технических культур и картофеля.

Капиталистические веяния ударили и по, всё чаще использующим наёмный труд, помещичьим хозяйствам, владевшим на тот период примерно сорока процентами всей земли. Потому большинство из них не смогли приспособиться к новым капиталистическим отношениям, и пришли в упадок.

Боясь полного разорения, многие дворяне, чиновники и офицеры стали продавать свои земли, а крестьяне – скупать их. В западных губерниях Российской Империи им стала принадлежать треть всей земли.

Однако их землевладения не были свободной буржуазной собственностью, а были обременены различными ограничениями.

Крестьяне несли три вида повинностей и податей: казённые (выкупные платежи и государственный поземельный налог), земские (земский поземельный налог, а также дорожные, транспортные и полицейские повинности) и мирские, за счёт которых только крестьянами содержались волостные правления, суды, сельские старосты, школы и прочее. Без разрешения сельской общины, к которой были приписаны все крестьяне, они не могли продать свой земельный надел или уйти на отхожие промыслы.

В начале века лишь около десятой части всех крестьянских хозяйств Западного Полесья считались зажиточными, а половина из всех крестьянских дворов владела землями, площадью от одной до десяти десятин, что не обеспечивало прожиточный минимум средней крестьянской семье.

Соответственно примерно сорок процентов крестьян Западного Полесья жили очень бедно, еле сводя концы с концами, или полностью разорялись, уходя в город.

Перенаселение пяти западных губерний царской России составляло более двух миллионов крестьян, что составляло более половины трудоспособного населения деревни.

Это вызвало эмиграцию крестьян – наиболее бесправного сословия – в малонаселённые районы России и за границу – в Канаду, США, Австралию и другие страны.

Но несколько семей Кочетов это пока не задело, как пока их вплотную не коснулась и революция, вести о которой всё чаще доходили и до Пилипок.

Через неделю после кровавого воскресенья 9 января 1905 года в Санкт-Петербурге, весть о котором со временем донеслась и до Западного Полесья, в нескольких городах России состоялись стачки протеста, в том числе и в Варшаве.

А в конце июня до Пилипок уже дошли вести и о восстании на броненосце Черноморского флота «Князь Потёмкин Таврический» и о восстании в Лодзи.

А в октябре началась уже всеобщая всероссийская стачка.

Но расстрел 18 октября в Минске народной демонстрации теперь не на шутку перепугал и крестьян.

А декабрьское вооружённое восстание в Москве окончательно убедило крестьян Полесья поддержать в городах рабочих.

Поэтому в конце этого же года неугомонный сосед Григорий, бывший всего два месяца назад солдатом, уехал в Минск, где сразу вступил в партию «Белорусская социалистическая громада», уже в январе 1906 года поучаствовав наблюдателем на её II-ом съезде.

Но через год эта партия фактически прекратила свою активную деятельность, сконцентрировавшись на издании популярной легальной газеты на белорусском языке «Наша нива», а поучаствовавший в революции крестьянин Григорий вернулся в Пилипки.

И начались годы реакции.

Однако и крестьянам Западного Полесья эта революция кое-что всё же дала. Для всех российских крестьян были отменены выкупные платежи, и им было даровано право на свободное передвижение и выбор места жительства.

– «Рыгор (Григорий), а ты юсё ж не дарэмна (не даром) зъездив у Минск. Вунь нам свабоду перамяшчэння (передвижения) прывёз!» – немного с завистью шутил Пётр.

Он прекрасно понимал, что ему, обременённому семьёй и хозяйством, сделать тоже, что сделал неженатый Григорий, было просто невозможно.

А хозяйство у Петра было просто на зависть соседям. После завершения строительства хаты с пристройками, он с отцом и его братом построили и второй ряд хозяйственных построек своей усадьбы.

А усадьба Петра Кочета площадью менее двух десятин (полтора гектара), как и большинство усадеб Полесья, была погонной, но двухрядной.

Её ширина по улице составляла чуть больше шестидесяти метров, а длина, с постройками и двором, с садом, огородом и полем – более двухсот пятидесяти. Кроме того, отец выделил ему по другую сторону от деревни поля площадью четыре с половиной десятины.

Таким образом, Пётр Васильевич Кочет, как проживающий рядом старший сын Василия Климовича, стал владельцем шести десятин земли.

В главном ряду его с чистым двором усадьбы вслед за хатой, стоящей торцом к улице, размещались придомные хозяйственные постройки, включая погреб в сенях для хранения картофеля, квашеной капусты, лука и молочных продуктов.

А далее к заднему торцу дома и к сеням были пристроены тоже срубная истопка (варывня) с печью-каменкой и очагом-жаровней, также служащая для хранения продуктов и подготовки зимой корма скоту, большая клеть-кладовка, дровница и баня с пристроенным к ней предбанником.

Баню с предбанником (промыльником) Петр Васильевич соорудил из относительно тонких брёвен, с двускатной крышей и двумя оконцами.

Полог выложил из жердей и горбыля.

Вдоль стен он поставил лавки, а у печи разместил полок, на котором потом не раз намыливал тела своей жёнушки и сыночков.

Печь-каменка была сделана тем же знакомым печником, но теперь весьма прогрессивно – с вмурованным в неё котлом для воды, с выходящей на крышу дымовой трубой, и с разогревающимися камнями для образования пара.

Во втором ряду усадьбы – скотном дворе – построек было не меньше.

Этот второй ряд построек соединялся с первым вспомогательными хозяйственными помещениями – поветями, сенниками, и навесами для выгула, под которыми был проезд в сад, огород, на поле и к речке Локница.

Можно было из хаты усадьбы, напоминавшей в плане букву «П» пройти в любое хозяйственное помещение, не выходя под дождь во двор.

Во втором ряду, в основном, были конюшня с тремя лошадьми, хлев (под одной крышей и в одних стенах – коровник, свинарник и овчарня) для четырёх коров, шести свиней, двух кабанчиков, и пяти овец, а также помещения для кур и гусей, под двускатной крышей которых размещался большой сеновал.

Накапливавшийся зимой навоз из хлева не вывозился, обогревая находившихся там домашних животных выделяемым им от брожения теплом. И лишь ранней весной, после схода снега, он вывозился на поля.

А завершался этот ряд в углу двора гумном (клуней) для сушки и хранения снопов – срубной постройкой с неплотно подогнанными брёвнами (для вентиляции) и крутой, низко спускающейся, четырёхскатной соломенной крышей.

Посреди этого гумна был глинобитный ток для молотьбы железными цепами, а по его сторонам имелись засеки.

Рядом с гумном самим Петром была сделана двух ярусная сушильня (евня) для сушки над печью-каменкой ещё не обмолоченных снопов.

А в саду, который рос сам собой, было восемь яблонь, три груши, несколько кустов красной и чёрной смородины, и крыжовника.

В огороде, за которым следовало картофельное поле и поле с зерновыми культурами, Кочеты, как и все крестьяне их деревни, выращивали капусту и огурцы, корнеплоды (морковь, репу и свёклу), лук и чеснок, петрушку и укроп, а так же горох и бобы.

Лошади в крестьянском хозяйстве были, конечно, не скаковые, а рабочие, выносливые. Они использовались для пахоты и боронования почвы, а также для перевозки грузов.

Зимой Пётр Васильевич запрягал свою тройку лошадей (реже пару) в им самим же сделанные сани с загнутыми, окованными железом, полозьями и с решётчатым кузовом, и семья разъезжала по окрестностям, по гостям, или на ярмарки в Пасынки или в Бельск-Подляски.

Когда они выезжали всей семьёй за ворота, сидящая сзади на овчине дощатого сидения, его жена Ксения с сыновьями, сквозь набегающий от быстрой езды холодный поток воздуха, кричала мужу:

– «Петя! Мы едем, ну, прям, как шляхтичи!».

– «Тата, давай хутчэй (быстрей)!» – подбадривал отца Борис.

– «Тата, глядзи (смотри) не перакулив (не опрокинь) вазок!» сдерживал задорно смеющегося отца Петя.

Зимой домашнюю скотину помимо сена подкармливали ещё овсом и мякиной с варёным картофелем.

Почти главной едой в их деревне всегда считалось молоко. Летом от коров Кочеты получали до пяти литров молока в день, а зимой лишь до трёх.

С овец Пётр Васильевич сам состригал шерсть, а после её обработки Ксения Мартыновна пряла из неё сукно, шедшее затем на одежду.

Для этого домашнего зимнего ткачества муж соорудил ей в правом ближнем углу горницы довольно сложный ткацкий станок (кросны).

На его деревянный каркас (ставы) Пётр Васильевич установил два деревянных вала (навои), на один из которых должны были навиваться нити основы, а на другой – наматываться полотно. Он смонтировал и два параллельных прутка (верхний и нижний), на них надевались рядами нитяные петли (ниты), сквозь которые протягивались нити основы.

От количества таких нитов зависел узор будущей ткани.

Сделал он и смонтировал и другие приспособления к станку, завершив его сборку монтажом рычагов и блоков для приведения в движение нитов.

После долгой наладки и опробования, станок заработал, а Ксения просто светилась от счастья, улыбаясь мужу:

– «Петя, а ты у меня оказывается большой мастер!».

– «Ды (да) вжо (уж), яки я майстар? Вось (вот) ты зараз будзеш у нас майстрыха. Усих абыходзиш (обошьёшь) и апранеш (оденешь)!» – не согласился он.

Но теперь Петру нужно было позаботиться об основном сырье.

Ведь для ткачества в домашних условиях был нужен, прежде всего, лён, а потом уже овечья шерсть и волокно конопли.

Но Кочеты лён пока не выращивали.

– «Купим у суседзяв. Лён у цябе будзе!» – успокоил он жену.

На каждом этапе обработки льна использовались свои инструменты и приспособления.

Сначала стебли собранного и высушенного льна вручную перебирались и сортировались женщинами.

Потом обивали льняные головки с семенами, для чего служил валёк (праник).

Далее лён мяли с помощью мялки (церницы), а волокно очищали с помощью трепала (трапла).

А чесали льняное волокно с помощью гребня, теперь уже с металлическими зубьями. Также обрабатывали и коноплю.

Обработка же овечьей шерсти была проще: после стрижки овец её мыли и чесали.

А пряли крестьянки вручную с помощью лопатообразной прялки (прасницы), сматывая готовую пряжу в мотки на вилкообразном мотовиле.

Белорусские крестьянки изготавливали ткани в домашних условиях на горизонтальном ткацком стане, в основе которого была четырёхугольная рама с навоями для пряжи и полотна.

Ткани для женской одежды изготавливались с узорами и клетчатые.

Из шерстяных это были андарак (разновидность юбки) и суконник, а из полотняных – спадница (нательные штаны) и палатняник (фартук).

Изготавливались также декоративные ткани: покрывала, скатерти и полотенца (ручники), а также простые ткани для хозяйственных нужд.

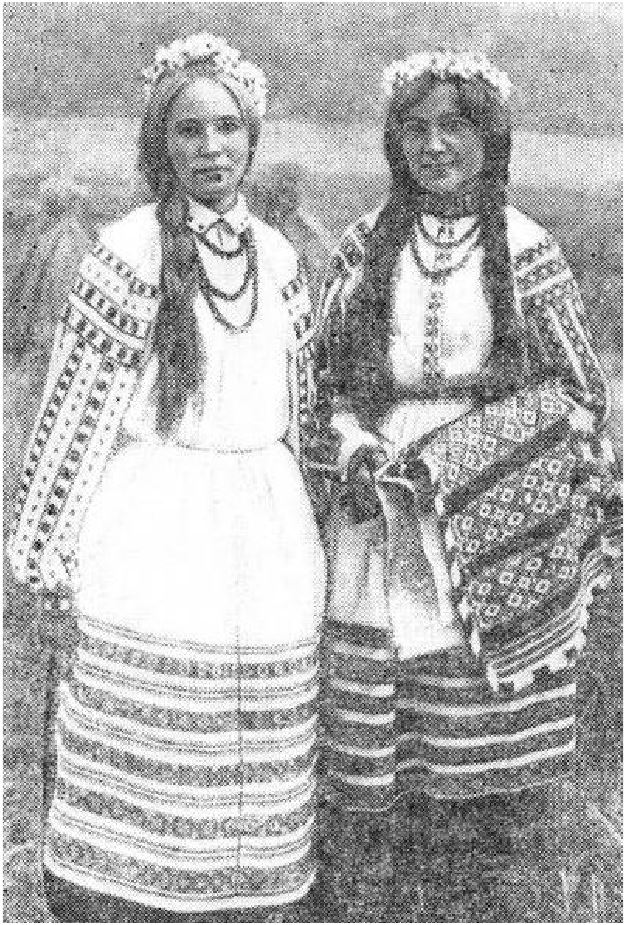

Из тканей крестьянки сами шили себе различную одежду и головные уборы.

Женские головные уборы и причёски сразу всем демонстрировали семейное положение и возраст крестьянки.

Гладко зачёсанные на прямой пробор, заплетённые от затылка в одну или две косы с вплетёнными в них лентами, свободно свисающие вдоль спины волосы, сразу выдавали девичью причёску.

Девичий головной убор не должен был закрывать собой макушку головы.

Поэтому девушки обычно носили венки или головные повязки (шырышки и скиндачки) из сложенного вдвое и завязанного на затылке, тонкого, хорошо отбеленного домашнего холста, шириной до тридцати сантиметров.

Венки же изготавливались на твёрдых лубяных обручах толщиной около десяти сантиметров, которые обшивались домашним холстом, снаружи которого нашивался, ярко разукрашенный цветными нитками, мишурой и бусами, налобник.

К основе венка крепились живые или искусственные цветы, зелёные руту и барвинок, и крашеные перья, а сзади – разноцветные ленты.

Венки ежедневно носились девочками с десяти лет.

А праздничные венки украшались ярче и богаче.

Головной убор замужних женщин был сложнее, и состоял из трёх частей: обруча, чепца и намитки.

По совету матери Анны Васильевны Ксения свой головной убор сделала практически самостоятельно.

На обруч (кибалку, тканку или лямец) из жгута льняной кудели, лубяного ободка или гибких ивовых прутьев она накручивала свои не заплетённые чёрные вьющиеся волосы.

Поверх волос она надевала чепец с рисунками красных оттенков, который стягивала на затылке шнурком.

Свой чепец Ксения связала из домашних разноцветных суровых ниток, украсив налобную часть оборками, кружевами и бусами. Он конечно уступал богатому чепцу какой-нибудь шляхтички, сделанному из парчи с золотой вышивкой, но всё же был красив.

А третьей частью головного убора, как замужней женщины, была намитка, представлявшая собой небольшое белое покрывало, похожее на полотенце.