Полная версия

Рауль Валленберг: «Железная маска» Сталина, или Алый Первоцвет

Действительно, в марте 1932 года случилась загадочная, внезапная смерть Ивара Крейгера, его империя распалась и начала поглощаться кредиторами. Львиная доля досталась… банкирам Валленберг (см. главу 14).

Крушение Крейгера, этого врага, отметил сам Сталин в отчетном докладе XVII съезду ВКП (б) («съезду победителей») 26 января 1934 года [6]: «… Большую роль сыграло здесь падение цен на товары. Несмотря на сопротивление монопольных картелей, падение цен росло со стихийной силой, причем падали цены прежде всего и больше всего на товары неорганизованных товаровладельцев, – крестьян, ремесленников, мелких капиталистов, и лишь постепенно и в меньшей степени товаровладельцев организованных, объединенных в картели капиталистов. Падение цен сделало положение должников (промышленники, ремесленники, крестьяне и т.п.) невыносимым и, наоборот, положение кредиторов – неслыханно привилегированным. Такое положение должно было привести и действительно привело к колоссальному банкротству фирм и отдельных предпринимателей. В продолжение последних 3 лет на этой почве погибли десятки тысяч акционерных обществ в САСШ, в Германии, в Англии, во Франции. За банкротствами акционерных обществ пошло обесценение валют, несколько облегчившее положение должников. За обесценением валют – легализованная государством неуплата долгов как внешних, так и внутренних. Крах таких банков, как Дармштадтский и Дрезденский банки в Германии, Кредит-Анштальт в Австрии, и таких концернов, как концерн Крейгера в Швеции, Инсул-Концерн в САСШ и т. д. – всем известен. Понятно, что за этими явлениями, расшатавшими основы кредитной системы, должны были последовать и действительно последовали прекращение платежей по кредитам и иностранным займам, прекращение платежей по межсоюзническим долгам, прекращение экспорта капитала, новое сокращение внешней торговли, новое сокращение экспорта товаров, усиление борьбы за внешние рынки, торговая война между странами и – демпинг. Да, товарищи, демпинг. Я говорю не о советском мнимом демпинге, о котором еще совсем недавно до хрипоты кричали некоторые благородные депутаты благородных парламентов Европы и Америки. Я говорю о действительном демпинге, практикуемом теперь почти всеми „цивилизованными“ государствами, о чем благоразумно хранят молчание эти храбрые и благородные депутаты».

1.7. Советский полпред Александра Коллонтай о Валленбергах, Крейгере и советских интересах в Швеции. «Шведская миссия» Давида Канделаки.

«Шведы помешаны на аристократизме, и я не ошибаюсь, если замечаю, что мне „прощают“ мой большевизм и что я посланник СССР потому, что я по происхождению из „хорошей“, т.е. дворянской семьи. „Сейчас видно, что мадам Коллонтай воспитывалась in einer guten Kinderstube“ (…в хорошей детской (нем.)), поймала я как-то замечание за моей спиной. Это и смешит и сердит своей глупостью.»

А. М. Коллонтай. «Дипломатические дневники»«Когда монарх доверяет подданному государственную тайну, тот не должен удивляться, услышав по себе колокольный звон».

Английская мудростьДипломатические дневники советского полпреда в Швеции рассказывают об отношениях между банкирами Валленберг и Советским Союзом, вражде между Крейгером и Валленбергами, о лесе, золоте и займе… Именно тогда, в начале тридцатых годов прошлого века в памяти Сталина прочно засела фамилия Валленберг (Рауль также носил эту фамилию, он в то время кончил школу и вскоре уехал за океан учиться на архитектора в Мичиганском университете) и все, что с ней связано. Менее чем через 15 лет это разбухшее со временем «досье» в сочетании с дошедшей до Сталина 15 или 16 января 1945 года информацией, что секретарь шведской миссии в Венгрии Рауль Валленберг уже несколько дней находится в расположении 7-ой гвардейской армии, ведущей бои за Пешт, тогда как сама шведская миссия укрывается от превратностей войны на другом берегу Дуная, в Буде, пока еще прочно удерживаемой немцами, привела к роковому для судьбы Рауля решению. Это решение обрело форму письменного распоряжения заместителя наркома обороны СССР Булганина об аресте Рауля Валленберга и отправке его в Москву.

Александра Михайловна Коллонтай находилась на советской дипломатической службе 23 года. Из них 15 лет она провела в Швеции: Полномочный Представитель СССР (с 20 июля 1930 года по 9 мая 1941 года) и Чрезвычайный и Полномочный Посланник СССР (с 9 мая 1941 года по 27 июля 1945 года).

А. М. Коллонтай

Именно к этому, шведскому периоду относятся самые значимые ее дипломатические достижения. Однако официальная дата окончания ее работы в качестве посланника СССР в Швеции – 27 июля 1945 года – не соответствует действительности. На самом деле она покинула Швецию в «аварийном порядке» 18 марта 1945 года по приказу тогдашнего главы НКИД СССР Молотова, переданному по телеграфу вечером 17 марта. В телеграмме говорилось, что утром следующего дня за ней прилетит специальный самолет, который срочно доставит ее в СССР. Для оказания ей медицинской помощи в пути (она была частично парализована) рекомендовалось взять с собой шведского врача, который согласился бы лететь вместе с ней. В главе 8 (см. п.8.2) рассказывается, чем была вызвана эта принудительная, поспешная эвакуация: событие было тесно связано с делом Рауля Валленберга, которое омрачило, в известной степени, весь остаток жизни Александры Михайловны.

Коллонтай получила назначение на должность полпреда СССР в Швеции в 1930 году ввиду чрезвычайных событий в советском посольстве в Стокгольме.

Ее предшественник на этом посту, Копп Виктор Леонтьевич, уже несколько месяцев не мог исполнять свои обязанности – находился в больнице по поводу онкологического заболевания – и скончался от этой болезни 27 мая 1930 года.

Советник полпредства, Дмитриевский С. В., рассчитывавший стать новым полпредом и понявший, что надежды на это нет, попросил политическое убежище в Швеции. Вслед за ним последовал военно-морской атташе, резидент Разведупра Соболев А. А., бывший офицер русского флота, начавший службу в РККФ еще в 1918 году. Получив приказ вернуться в СССР и напуганный этим, он отказался выполнить приказ и вскоре уехал во Францию.

21 апреля 1930 года Коллонтай записала в седьмой тетради своего дневника: «Очень тревожное сообщение из Стокгольма, возможны большие неприятные последствия. Одна измена за другой и все же в стокгольмском полпредстве. За Дмитриевским новый предатель и посерьезнее: это военный атташе Соболев…

Срочная телеграмма из Москвы: Политбюро назначило меня на временным поверенным в делах Швеции с оставлением меня на посту в Норвегии, выезжать немедленно… В стокгольмском полпредстве царит неразбериха и паника, два невозвращенца за две недели. Полпред Копп безнадежно болен и находится в больнице. Советника нет, остался лишь секретарь – но с ним МИД не считается: нет официальных полномочий.» [7]

Для восстановления полпредства в Швеции были назначены новые дипломаты: советник, торгпред, военный атташе, первый секретарь… Самым значимым из этих назначений стало назначение Давида Владимировича Канделаки на пост торгпреда (политбюро 20 мая 1930 года приняло предложение народного комиссариата торговли (НКТорга) СССР утвердить его торгпредом СССР в Швеции).

8 июля 1930 года Коллонтай записала в той же седьмой тетради: «Приехал новый торгпред сюда в Швецию. Кавказец. Культурный, приятная внешность, приятные манеры. Умный. Провели с ним вечер за интересной беседой. Мне с ним легко и просто. Кажется, в работе будем созвучны, если… я буду здесь, а не в Осло» [7]. Коллонтай пришлось оставить Норвегию: 20 июля решением политбюро она была назначена полпредом СССР в Швеции, однако верительные грамоты вручила королю Густаву V значительно позднее, 30 октября 1930 года, представив ему новых торгпреда и советника [8].

Давид Канделаки сменил пост наркома просвещения Грузии на должность торгпреда СССР в Швеции и покинул Швецию самом начале 1935 года.

Д. В. Канделаки

Этот человек стал первым из когорты личных дипломатических представителей Сталина (в этом ряду можно назвать Астахова, Рыбкина-Ярцева, Деканозова, Синицына-Елисеева…). Знакомый Сталина с дореволюционным стажем, дворянин, эсер в ранней молодости, проходивший в переписке охранного отделения под кличкой «Топор» [9] …Широко известна «германская миссия» Канделаки (1935—1937 гг.), которая, несмотря на отсутствие видимых результатов, подготовила почву для будущих переговоров по заключению пакта «Молотова – Риббентропа». По аналогии с этим можно назвать годы работы Канделаки в Швеции (тоже важной для Сталина) «шведской миссией» Давида Канделаки.

Это имя всплыло из небытия, наверное, в первый раз, на страницах журнального варианта романа А. Рыбакова «Тридцать пятый и другие годы (Страх)» в 1990 г. В эпизоде о размышлениях Сталина о будущих жертвах второго московского показательного процесса в начале 1937 г. читаем: «…что касается Берлина, то переговоры ведет теперь Канделаки, работает в Берлине, встречается не с третьестепенными дипломатами, как встречался Радек, а с главными руководителями рейха… На таком уровне Радек не мог вести переговоры… Не дипломат. Канделаки гораздо лучше. Радек больше не нужен…» [10]. А. Н. Рыбаков узнал, в свою очередь, о Канделаки, видимо, из книги Вальтера Кривицкого, изданной в США и Англии еще в конце 1939 года.

В. Кривицкий писал: «…Сталин уже направил в Берлин в качестве торгпреда своего личного эмиссара Давида Канделаки с тем, чтобы он, минуя обычные дипломатические каналы, любой ценой вошел в сделку с Гитлером. На заседании Политбюро, состоявшемся в это время, Сталин с уверенностью сообщил своим соратникам: „В самом ближайшем будущем мы осуществим соглашение с Германией“. В декабре 1936 года я получил задание заморозить нашу агентурную сеть в Германии. Первые месяцы 1937 года прошли в ожидании благоприятного исхода секретной миссии Канделаки. В апреле я был еще в Москве, когда он прибыл из Берлина в сопровождении представителя ОГПУ в Германии. Канделаки привез с собой проект соглашения с нацистским правительством. Он был принят лично Сталиным, уверовавшим в то, что наконец-то все его маневры увенчались успехом… Давид Канделаки, выходец с Кавказа и земляк Сталина, официально состоял советским торговым представителем в Германии. В действительности он был личным посланником Сталина в нацистской Германии… Канделаки в сопровождении Рудольфа (псевдоним секретного представителя ОГПУ в Берлине) как раз вернулся из Германии, и они оба быстро были доставлены в Кремль для беседы со Сталиным. Теперь Рудольф, который подчинялся Слуцкому по заграничной разведывательной службе, достиг такого положения с помощью Канделаки, что был направлен непосредственно с докладом к Сталину через голову его руководителя. Канделаки добился успеха там, где другие советские разведчики оказались бессильными. Он вел переговоры с нацистскими лидерами и даже удостоился личной аудиенции у самого Гитлера. Истинная цель миссии Канделаки была известна только пяти-шести человекам. Сталин считал это триумфом своей личной дипломатии, так как теперь в течение многих лет он один мог контролировать ход развития Советского государства. Только немногие из его ближайших помощников знали об этих переговорах. Наркомат иностранных дел, Совет Народных Комиссаров, то есть советский кабинет министров, и Центральный Исполнительный Комитет, возглавляемые председателем Калининым, не принимали участия в политической игре Сталина – Канделаки. Для советских внутренних кругов, конечно, не было секретом, что Сталин стремился к взаимопониманию с Гитлером. Прошло почти три года с ночи кровавой чистки в Германии, которая убедила Сталина уже в тот момент, когда произошла, что нацистский режим прочно стоит у власти и что необходимо прийти к соглашению с сильным противником. Теперь, в апреле 1937 года, после возвращения Канделаки в Москву Сталин был уверен, что союз с Гитлером дело решенное. В тот момент, когда шли переговоры с Гитлером, он уничтожал своих старых товарищей, объявив их немецкими шпионами. Он узнал, что в настоящее время Германия не представляет для него реальной угрозы. Путь для чистки Красной Армии был свободен…» [11].

В этом отрывке у Кривицкого, по крайней мере, две ошибки. Одна, не принципиальная, связана с вышеупомянутым «Рудольфом». Нетрудно выяснить, кем был этот человек. Ответ можно найти в книгах [12,13]. Речь идет о Гордоне Борисе Моисеевиче, который в 1933 году был переведен на работу в ИНО ОГПУ. С декабря 1934 года он – легальный резидент ИНО в Берлине («Рудольф», «Густав») под прикрытием должности сперва пресс-атташе, а с августа 1935 года – 2-го секретаря полпредства СССР в Германии. Привлек к сотрудничеству с советской разведкой ряд ценных источников, в том числе крупного чиновника Министерства экономики доктора Арвида Харнака («Корсиканец»), возглавившего позднее подпольную антифашистскую сеть «Красная капелла». Помимо разведывательной деятельности Б. М. Гордон действовал и на должности прикрытия, работая с контингентом советской колонии в Германии, насчитывавшей в тот период около 2 тысяч человек. Избирался секретарем парткома полпредства и парторгом колонии. В феврале – марте 1937 года в этом качестве присутствовал на печально известном пленуме ЦК ВКП (б) в Москве, открывшим фазу самого интенсивного «ежовского» террора. В мае 1937 года отозван в Москву. 20 июня 1937 года арестован. 21 августа 1937 года по обвинению в шпионаже и «за связь с врагом народа Артузовым» комиссией в составе наркомвнудела, Прокурора СССР и Председателя ВК ВС СССР приговорен к высшей мере наказания и в тот же день расстрелян. Вполне вероятно, что Гордон был в Москве и в начале апреля 1937 года, о чем написал Кривицкий. Однако, он не сопровождал Канделаки, который также оказался в Москве в апреле 1937 года после отзыва из Германии вместе с советским полпредом в этой стране Я. З. Сурицем.

Вторая, принципиальная, ошибка заключается в том, что Канделаки не встречался с Гитлером и другими лидерами нацистов, не привез с собой проект соглашения с нацистским правительством. В тот момент Сталину удалось лишь с помощью Канделаки довести до сведения нацистского руководства, что он, Сталин, в принципе готов к установлению дружественных отношений с Германией. После этого Сталину оставалось лишь ждать, когда и у Гитлера возникнет такая же готовность (и она, как хорошо известно, возникла у Гитлера в процессе подготовки нападения на Польшу. Что же касается «чистки» Красной Армии, то Сталин считал весной 1937 года, что у него есть на это время и без соглашения с Гитлером: перед военным столкновением с СССР, которого Сталин хотел бы избежать, Гитлеру нужно было присоединить Австрию, захватить Чехословакию и Польшу…

Специалист по истории советской разведки (и сам ее сотрудник) И. А. Дамаскин причислял Канделаки к «личным разведчикам» Сталина: «… Некоторые авторы утверждают, что у Сталина действительно была личная разведка и даже был начальник личной разведки и контрразведки в генеральском звании. Официальными документами это не подтверждается, хотя мир Сталина полон такого множества тайн, что возможно все. Но скорее всего, никакой формальной службы такого плана не существовало. В то же время были люди, выполнявшие секретные разведывательные задания Сталина. Они числились по другим ведомствам, а задания Сталина носили разовый характер. Отчитывались они только перед Сталиным, и только он давал оценку их работе и решал их судьбу. Вот несколько человек из плеяды „личных разведчиков Сталина“, если их можно назвать таковыми … (вслед за Канделаки И. А. Дамаскин упоминает в этом ряду Г. А. Астахова, Б. А. Рыбкина… – прим. авт.). Давид Владимирович Канделаки (1895—1938), знакомый со Сталиным еще с дореволюционных времен, когда-то был членом партии эсеров, после революции стал большевиком, наркомом просвещения Грузии. В 1934 году Сталин вызвал его в Москву и направил в качестве торгпреда в Швецию. Но там он проработал недолго, это было как бы его стажировкой на зарубежной работе. Он выдержал экзамен, оставив у полпреда Коллонтай прекрасное впечатление о себе. После возвращения Канделаки в Москву Сталин снова принял его и имел с ним продолжительную беседу. О чем шла речь на ней, мы можем только догадываться. Дело в том, что с приходом Гитлера к власти сразу же стали ухудшаться советско-германские отношения. Германия решительно порвала с традициями Рапалло, которые были основой политического и экономического сотрудничества двух стран. Такое развитие событий шло во вред интересам СССР, но Сталин еще надеялся спасти положение. В своих выступлениях он не был особенно резок. На XVII съезде партии он говорил: „Конечно, мы далеки от того, чтобы восхищаться фашистским режимом в Германии. Но дело здесь не в фашизме, хотя бы потому, что фашизм, например, в Италии не помешал СССР установить наилучшие отношения с этой страной“… В беседе с немецким писателем Эмилем Людвигом он подчеркнул свое личное дружелюбие к Германии и немецкому народу. Однако резко антисоветские высказывания Гитлера и не менее резкая отповедь, которую давала ему советская пресса (конечно же с ведома Сталина, не желавшего „терять лицо“), не позволяли искать какого-то нового сближения с Германией на официальной основе. Требовалось делать шаги, которые предпринимались бы в обход государственных дипломатических органов. Именно этим, по заданию Сталина, и должен был заняться Давид Канделаки. В 1935 году он был направлен в Германию в качестве торгового представителя…» [14]

Здесь тоже приходится сделать поправки:

• Давид Канделаки сменил пост наркома просвещения Грузии на должность торгпреда СССР в Швеции уже в 1930 году и прибыл в Стокгольм 8 июля 1930 года, еще до того, как 20 июля 1930 года А. М. Коллонтай была назначена официально полпредом СССР в Швеции [15]. Возможно, кандидатуру Канделаки поддержал перед Сталиным и А. И. Микоян (один из двух не расстрелянных бакинских комиссаров, вторым был Самсон Канделаки, один из многочисленного рода Канделаки), его наркомат торговли 22.11.1930 был разделен на два наркомата: внутренней торговли (Микоян) и внешней торговли (Розенгольц),

• назвать пребывание Канделаки в Швеции в 1930 – 1934 гг. стажировкой неправильно: когда Сталин считал нужным, дипломатическая квалификация роли не играла, тому примеры: полпред СССР в Германии Мерекалов – инженер по холодильному оборудованию, еще один полпред СССР в Германии Шкварцев – бывший директор Текстильного института, полпред СССР в Финляндии Деревянский – директор электродного завода,

• Канделаки, как будет видно далее, не нуждался в хороших отзывах Коллонтай, наоборот, Коллонтай искала расположения Канделаки, вхожего к близким родственникам Сталина и к самому вождю.

Упомянем также о появлении имени Канделаки на страницах книги Э. Радзинского [16]. Здесь загадочный Фудзи (очень похожий на С. И. Кавтарадзе, врага-друга Сталина) вспоминает о Канделаки: «… в нашем торгпредстве появился странный человек – некто Давид Канделаки. (Это был наш с Кобой давний знакомый. С шестнадцати лет он участвовал в Революции, был боевиком. После Революции стал наркомом просвещения в Грузии). По непривычно свободному поведению „странного“ Канделаки становилось понятно, что он – личный агент Кобы. Только личный посланец Самого мог затеять сверхсекретные переговоры с Ялмаром Шахтом, главой рейхсбанка, о возобновлении торговых отношений СССР с фашистской Германией. Да еще в разгар яростных официальных взаимных проклятий! Переговоры продвигались успешно, и в них участвовал Герберт Геринг, брат Германа Геринга, работавший у Шахта. Герберт передал Канделаки слова самого Геринга: „На самом деле мы не питаем ненависти к Стране Советов. Фюрер и руководство рейха питают ненависть к мировой буржуазии и к мировому еврейству, зловредной опухоли человечества. В Германии весьма позитивно оценили то, что товарищ Сталин вывел большинство евреев из руководства СССР. Руководство рейха все больше думает, что пришла пора поговорить о союзе против жадной мировой плутократии во имя мира во всем мире…“ (То же потом повторит Муссолини!) И уже тогда Шахт заявил: „Очень многое в наших взаимоотношениях могло измениться, если бы состоялась встреча Сталина с фюрером! Фюрер высоко ценит Сталина“. Однако слухи о переговорах просочились в прессу, и тотчас переговоры свернули. Слишком много знавший Канделаки по возвращении в СССР, как и положено, исчез. (Помню, впоследствии, году в сорок седьмом, я спросил Кобу о нашем хорошем знакомом. Коба только вздохнул: „Не выдержал за границей твой Канделаки, шпионом стал. Кстати, наговорил следователю, будто ты тоже шпион. Я велел сказать ему: „Не важно, что Фудзи шпион, важно, что человек хороший“, – и шутник Коба засмеялся. – Но твой Канделаки был плохой человек. Ликвидировал его Николай (Ежов). Может, и поторопился, но сам знаешь, какая у вас быстрая, решительная организация!“)» [16].

Итак, наш герой – Давид Владимирович Канделаки (1895, с. Кулаши Кутаисского уезда и губернии – 29.07.1938, расстрелян). Член партии эсеров с 1912 года, с 1918 года – член РКП (б). Был лично знаком со Сталиным с дореволюционного времени. Нарком просвещения Грузии в 1921—1930 гг. Торговый представитель СССР в Швеции (5.1930 – 12.1934 гг.) и в Германии (12.1934 – 4.1937 гг.) (в 1932 – 1934 гг. торгпредом в Германии и одновременно заместителем наркома внешней торговли был Израиль Яковлевич Вейцер, который, будучи евреем, уже не мог эффективно вести переговоры в нацистской Германии). Заместитель наркома в Наркомате внешней торговли СССР с апреля по сентябрь 1937 года. В начале апреля 1937 года было опубликовано сообщение об освобождении Д. В. Канделаки от обязанностей торгпреда СССР в Германии и в том же номере газеты публиковалось постановление Президиума ЦИК СССР о его утверждении заместителем наркома внешней торговли СССР. Вместе с Канделаки 5 апреля 1937 года был отозван и полпред СССР в Германии Я. З. Суриц, который 7 апреля 1937 года был освобожден от должности полпреда СССР в Германии и переведен полпредом во Францию. Отзыв Д. В. Канделаки и Я. З. Сурица был вызван утечкой информации, организованной немецкой стороной, о миссии Канделаки. 10 июля 1935 года он был награжден орденом Ленина. Арестован 11 сентября 1937 года в Москве и приговорён 20 июля 1938 года к расстрелу. Расстрелян 29 июля 1938 года на спецобъекте «Коммунарка». Реабилитирован 26 мая 1956 года [17,18].

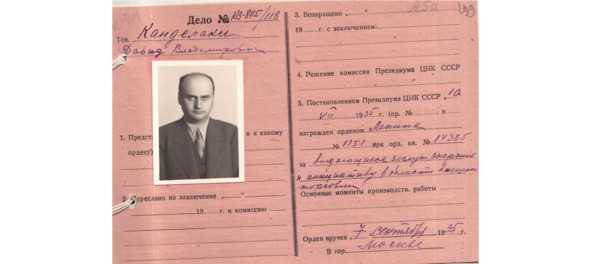

Дело о награждении Канделаки орденом Ленина

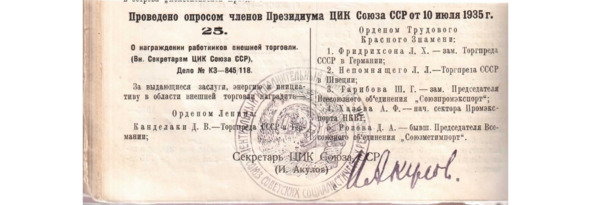

«Германская миссия» Давида Канделаки наиболее подробно и точно описана Л. А. Безыменским [19]. Здесь же будет кратко рассмотрена «шведская миссия» Канделаки (1930 – 1934 гг.), о которой до сих пор есть лишь отдельные, отрывочные, не всегда точные сведения. С момента назначения торгпредом в Швецию Канделаки уже стал «личным разведчиком» Сталина. Это подчеркивает важность его «шведской миссии», подкрепляя тем самым, по мнению автора, версию о «шведской спичке» в деле Рауля Валленберга (см. главу 14). Действительно, обратим внимание на дату награждения Канделаки орденом Ленина. А. И. Ваксберг писал в своей книге [20]: «И выгодный Германии торговый договор заключил, конечно, не по своей воле, а все по той же, по той же… За этот договор Канделаки сначала был награжден орденом Ленина, потом за него же – расстрелян.» Никакого договора Канделаки не заключал [19], а орденом Ленина был награжден не в 1937, а в 1935 году (см. Постановление Президиума ЦИК СССР от 10 июля 1935 года и дело о награждении №КЗ-845/118 [21]) с формулировкой «за выдающиеся заслуги, энергию и инициативу в области внешней торговли.» Это важно: Канделаки покинул Стокгольм лишь в январе 1935 года (запись в дневнике Коллонтай от 14.01.1935 [8]): значит орденом Ленина он был награжден не за будущую «германскую миссию», а за уже выполненную – «шведскую миссию»!

Постановление ЦИК СССР о награждении Канделаки

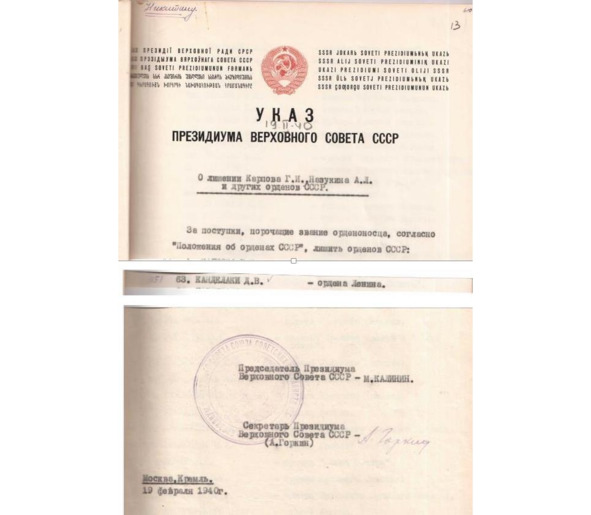

(Лишили Канделаки ордена, уже мертвого, Указом Президиума ВС СССР от 19.02.1940 «за поступки, порочащие звание орденоносца…»)

Указ Президиума Верховного Совета СССР о лишении Канделаки ордена Ленина

В эти годы основная работа Коллонтай также лежала в сфере торговых отношений между СССР и Швецией. Кто из них был главным в этом тандеме? Никто, наверное, не сможет ответить на этот вопрос в наше время. Все дипломатическое прикрытие было на Коллонтай, Канделаки же вел всю практическую работу и всю тайную деятельность (таковая была!) по достижению поставленных целей.