Полная версия

Рауль Валленберг: «Железная маска» Сталина, или Алый Первоцвет

Рауль Оскар был энергичным молодым человеком с живой фантазией, чувством юмора и острым взглядом. После военно-морского училища он служил во Флоте береговой обороны. Первоначальной его целью было стать лейтенантом, на что требовалось три года.

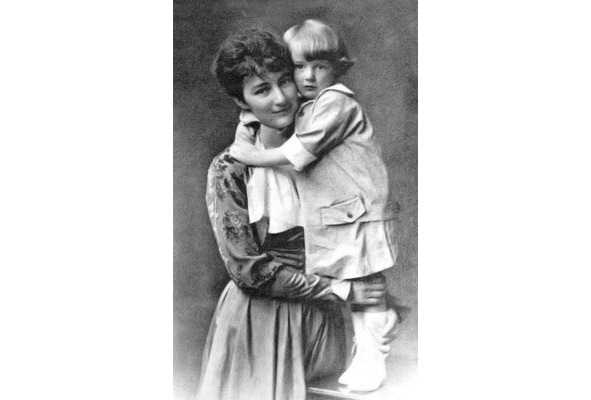

Май Висинг

Зимой 1910 года Рауль Оскар влюбился. Предметом любви Рауля стала Май Висинг, дочь врача, профессора Пера Висинга и его жены Софи. Май, пишет он, «здоровая, сильная и развитая девушка, способная за полдня пройти пешком 30 км. К тому же у нее необычайно изящная и хорошая фигура», она «по сути очень серьезная и очень целеустремленная», но одновременно «очень веселая, оживленная». И он, и Май отнеслись к случившемуся «крайне серьезно», поскольку они «ужасно боятся, каждый по своим причинам», что родители не одобрят их образ действий – то есть что Рауль Оскар попросил ее руки, не уведомив сначала собственных родителей.

Страх был небезоснователен. Что касается родителей Май, то с ними проблем не было, они имели возможность наблюдать за влюбленными с близкого расстояния с самого начала и были убеждены, что молодые обладают «лучшими предпосылками стать счастливой парой». Но отец Рауля с 1906 года занимал пост шведского посланника в Токио и ни разу не видел будущей супруги сына (добавим, что и сына он видел редко и воспитывал его… по переписке). К тому же Густав Валленберг неоднократно предупреждал сына об опасности со стороны «коварных сирен, жаждущих поймать юношу в свои сети». Однако в результате переписки с сыном он согласился на этот брак.

Венчание состоялось 27 сентября 1911 года. Перед красивой парой открывались самые блестящие перспективы. Они поселились в четырех-комнатной квартире в центре Стокгольма. В том же доме находилась большая угловая квартира родителей Май. Но радость оказалась недолгой. Перед Рождеством Рауль заболел, и в январе 1912 года врачи поставили диагноз «саркома», рак костного мозга, чаще всего поражающий молодых. Когда Рауль заболел, ему было 23 года.

Болезнь развивалась стремительно, но и от больного, и от его молодой жены скрывали, что надежды нет. Ничем помочь было нельзя, разве что уменьшить боли. 23 апреля 1912 года Маркус Валленберг сообщал брату Густаву, что сын его переносит свое положение мужественно: «Я иногда захожу к нему и пытаюсь развлечь разговором. К сожалению, ничего нельзя сделать. Лучший его друг теперь – морфий».

Рауль Оскар скончался 10 мая 1912 года и был похоронен четыре дня спустя. Первым в своей семье он был погребен в усыпальнице в Мальмвике, построенной по его собственным эскизам. «Было поучительно видеть, как несла свою тяжкую скорбь молодая супруга. Родители прибыть домой на погребение сына не смогли… в связи с осложнением положения в Китае Густав считал, что должен оставаться на посту… [1,2].

1.4. Май Висинг, мать героя

Пра-пра-прадед Рауля по материнской линии, еврей по имени Бенедикс, переехал в Швецию в конце восемнадцатого столетия и был одним из первых евреев, поселившихся в этой стране. Бенедикс перешел в лютеранство, женился на христианке, быстро разбогател и через год стал ювелиром при дворе короля Густава IV Адольфа. Впоследствии он был финансовым советником призванного шведами на трон короля Карла XIV Юхана, в прошлом – наполеоновского маршала Бернадота. Сын Бенедикса стал одним из пионеров шведской сталелитейной промышленности. У других его потомков обнаруживался художественный талант, семья считалась для того времени высококультурной – один из ее членов, певец, учился у Листа

К моменту смерти своего супруга Май Валленберг (1891—1979) только что исполнился 21 год, она была на седьмом месяце беременности. 5 июля 1912 года она пишет своей свекрови: «Ах, мама, что же будет с нашим крошкой? Я часто спрашиваю себя, хватит ли у меня мудрости, чтобы воспитать из него приличного человека. Бедное дитя, лишившееся своего папы!»

Начало лета Май провела в Мальмвике, где могла посещать могилу мужа. Затем она перебирается в Капста, в Лидингё – летнее местопребывание семьи Висинг. Роды наступили 4 августа. Пер Висинг писал Густаву Валленбергу: «Как ты, вероятно, уже знаешь из телеграммы, наша дорогая Май разрешилась от бремени, родив, как она сама и желала, мальчика, которого она назвала дорогим для нее именем Рауль Густав Валленберг». Роды прошли хорошо, мальчик родился весом 3 кг 300 г и сразу же взял грудь. «Сама я не в силах описать то счастье, которое переживаю от того, что у меня есть этот младенец, живое напоминание о моей счастливой любви», – писала Май свекру.

Май и Рауль Валленберг

С момента рождения Рауля Густав Валленберг перенес на внука все свои планы и амбиции, которые прежде связывал с сыном. В 1919 году он стал официальным опекуном Рауля.

После кончины мужа Май вернулась в родительский дом. Она полностью отдалась заботам о малыше. Вскоре пришла новая беда. Отец Май заболел воспалением легких и умер 5 декабря 1912 года. Мать и дочь в течение одного года потеряли мужей, для обеих Лилле-Рулле (Раульчик) стал играть роль маленького «дорогого утешителя». Рауль – основная тема писем, написанных за эти годы Май свекру и свекрови, которых она постоянно держала в курсе всех новостей жизни ребенка. Из писем следует, что Май и Рауль общались в основном с родственниками, включая, родных по линии Валленбергов. В рождественский сочельник Май с Раулем ездит к «дяде Маркусу». Они частые гости в Мальмвике, и Маркус Валленберг в октябре 1913 года очень постарался, чтобы в склепе было не так влажно, что принесло Май «совершенно безграничное счастье» [1,2].

1.5. Якоб и Маркус-младший Валленберги, дяди героя

У Рауля-старшего были двоюродные братья и сестры, все моложе его, – четыре девочки и два мальчика, дети Маркуса Валленберга-старшего, дяди Рауля Оскара. Мальчики – Якоб, родившийся в 1892 году, и Маркус Валленберг-младший (Додде), родившийся в 1899 году, – получили образование, призван-ное способствовать их карьере в SEB. Будучи самым старшим среди кузенов, Рауль Оскар в своем поколении был первым претендентом на руководящую роль в этом банке. Как только его не стало, эстафетная палочка перешла к его кузену Якобу, который был на четыре года моложе и осенью, в год смерти Рауля, закончил военно-морское училище. Якоб мечтал о продолжении карьеры морского офицера, но отец и дядя Кнут Валленберг заставили его оставить эти планы и начать работать в банке.

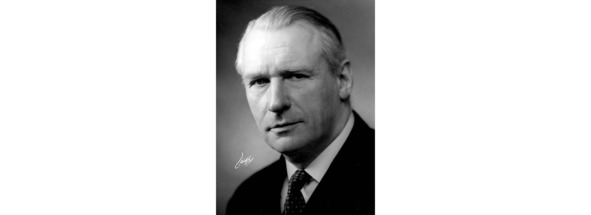

Якоб Валленберг

В книге [1] можно увидеть трогательную фотографию рабочего места двух братьев-банкиров: придвинутые вплотную друг к другу письменные столы Якоба и Маркуса-младшего, словно олицетворяющих их братское единство и дружбу. Якоб был генеральным директором банка SEB в 1927 – 1946 гг. Затем на этом посту его сменил Маркус-младший (1946 -1958 гг.), а Якоб занял самый главный пост в банке SEB – председателя совета директоров (1950 – 1969 гг.).

Маркус Валленберг младший

Маркус-младший уступил пост генерального директора своему старшему сыну Марку (1958 – 1971 гг.), который занимал этот пост почти до самого слияния семейного банка Валленбергов «Stockholms Enskilda Bank» с еще одним крупным шведским банком «Skandinaviska Banken» 1 января 1972 года (за два месяца до слияния Марк Валленберг покончил жизнь самоубийством …). Якоб Валленберг был против этого слияния и между братьями возник бескомпромиссный конфликт, в результате которого Маркусу-младшему удалось изгнать Якоба из SEB в 1969 году и самому занять пост председателя совета директоров SEB (1969 – 1971). Образовавшийся в результате слияния этих двух крупных банков «Skandinaviska Enskilda Banken» мог на равных конкурировать с крупнейшими мировыми банками (сегодня активы этого нового SEB превышают треть триллиона долларов). После смерти Марка, ключевой пост в новом SEB занял второй сын Маркуса Валленберга-младшего – Петер Валленберг (1926 – 2015), а сегодня председателем совета директоров банка является сын Марка Валленберга – Маркус Валленберг (1956 -).

Якоб и Маркус-младший, двоюродные дяди нашего героя, Рауля Густава Валленберга, сыграли в его судьбе отрицательную роль. Их отец, Маркус Валленберг-старший, еще в то время, как Рауль безмятежно учился в Мичиганском университете, стал предпринимать некоторые усилия, чтобы нейтрализовать попытки Густава Валленберга, деда Рауля, трудоустроить его в семейном банке, и тем самым сохранить «сферу Валленберг» лишь для своих сыновей и их будущего потомства (см. ниже – глава 2, п.2.4). Эти усилия были им продолжены по возвращению Рауля из Америки. В этой деятельности Маркус-старший получил полную поддержку своих сыновей и дочери Гертруд, которая нашла в Рауле «так много еврейского» (глава 3, п.3.3.). Читатель может убедиться, читая переписку Рауля с его дядями Маркусом-младшим и Якобом, что они полностью блокировали вход в «сферу Валленберг» для Рауля в 1937 – 1941 гг., когда он после смерти деда, так и не сумевшего обеспечить внуку начало нормальной трудовой деятельности, безуспешно искал для себя работу.

И это несмотря на многочисленные возможности трудоустройства в обширной финансово-промышленной империи Валленбергов, к тому же, сильно разросшейся в то самое время из-за поглощения самых лакомых кусков рухнувшей империи Ивара Крейгера (глава 3, п.3.3.). В годы войны Якоб и Маркус-младший участвовали в попытках организации сепаратных переговоров между западными союзниками и представителями консервативной антигитлеровской оппозиции («черной капеллы») (глава 4, п.4.8), а также были замешаны в тайном сотрудничестве с германской военной промышленностью (именно поэтому на банк после войны были наложены американские санкции, а Якоб почти на четыре года (1946 – 1950) «ушел в подполье», оставив пост генерального директора банка SEB) (глава 14). За всей этой деятельностью внимательно следили советские разведчики сразу нескольких ведомств (НКГБ, ГУКР СМЕРШ, РУ ГШ РККА) и их соответствующая информация достигала Сталина. Расплатился за это в будущем Рауль Валленберг, оставшийся за пределами «сферы Валленберг», но носящий одинаковую со своими двоюродными дядями фамилию… Участие Якоба и Маркуса-младшего в борьбе за освобождения Рауля из недр ГУКР СМЕРШ – МГБ СССР ограничилось визитом Маркуса-младшего к советскому посланнику А. М. Коллонтай в советскую миссию в Стокгольме и написанием ей двух писем, после того, как она была спешно «эвакуирована» из Стокгольма в Москву (глава 8, п.8.2). В дальнейшем братья-банкиры отказывались встречаться с представителями «комитетов Валленберга», общественной организации, боровшейся за освобождение Рауля. Сын Маркуса-младшего в середине 90-х годов прошлого века отказался финансировать исследовательскую работу в советских архивах сводного брата Рауля, Ги фон Дарделя, и закрыл ему доступ в архивы банка SEB (глава 2, п.2.1)…

1.6. Ивар Крейгер и его империя

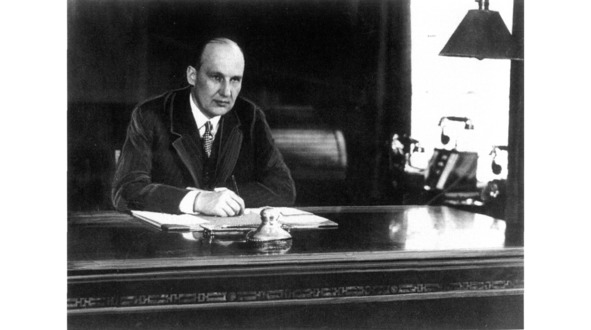

Ивар Крейгер родился 2 марта 1880 года в шведском приморском городке Кальмар в семье Эрнста Августа и Женни Эмили Крейгер и был их старшим сыном. Отец Ивара был владельцем трех маленьких спичечных фабрик. Окончил школу на два года раньше обычного, беря частные уроки. В 16 лет стал студентом Королевского технологического института в Стокгольме, который закончил в возрасте 20 лет, получив вторую степень магистра сразу двух факультетов: механического и гражданского строительства.

После окончания учебы провел 7 лет за границей, путешествуя и работая инженером в США, Мексике, Южной Африке и других странах, но большую часть времени он провел в США. Работая в различных инжиниринговых компаниях, он познакомился с новой запатентованной системой для железо-бетонных конструкций, которая в то время не использовалась в Швеции. В 1907 году ему удалось получить представительские права на эту систему как на шведском, так и на немецком рынках, и в конце 1907 года он вернулся в Швецию с целью внедрения новой технологии в обеих странах одновременно.

В мае 1908 года Крейгер основал строительную фирму Kreuger & Toll в Швеции вместе с инженером Паулем Толлом и своим кузеном Хенриком Крейгером. Новый способ строительства зданий в то время не был полностью признан в Швеции, и для того, чтобы внедрить новую технологию, Крейгер прочел несколько лекций и написал иллюстрированную статью по этому вопросу в ведущем техническом журнале. Эта новая технология строительства зданий оказалась успешной, и фирма выиграла несколько престижных контрактов, таких как строительство Стокгольмского Олимпийского стадиона (1911—12 гг.), возведение фундамента для новой Стокгольмской ратуши (1912—13 гг.) и универмага NK (1913—14 гг.) в Стокгольме.

В течение шести лет после регистрации компания Kreuger & Toll получила годовую прибыль в размере около 200 000 долларов США и выплатила существенный дивиденд в размере 15%. В 1917 году компания была разделена на две отдельные компании: Kreuger & Toll Construction AB (большинство акций принадлежало Паулю Толлу, а Ивар Крейгер не был даже членом совета директоров этой строительной компании) и Kreuger & Toll Holding, которая стала финансовой холдинговой компанией Ивара Крейгера. Он был ее генеральным директором и основным акционером. Совет директоров состоял из Ивара, его отца, Пауля Толла и двух очень близких коллег Ивара Крейгера. После того, как Ивар принял участие в управлении спичечными фабриками своего отца в Кальмаре, он перешел на «строительство» новых компаний или на приобретение контроля над другими компаниями, обычно оплачивая это своими ценными бумагами вместо денег, вместо строительства зданий и мостов. Таким образом, к 1927 году Ивар приобрел банки, горнодобывающие компании, железные дороги, фирмы по производству лесоматериалов, бумаги и фильмов, недвижимость в нескольких европейских городах, а также контрольный пакет акций ведущей телефонной компании Швеции «Эриксон» (L.M. Ericsson & Co). Он контролировал около 50% мирового рынка железной руды и целлюлозы, владел рудниками по всему миру, в том числе рудником Болиден (Boliden) в Швеции, который был одним из самых богатых месторождений золота за пределами Южной Африки.

В 1911—12 годах три спичечные фабрики семьи Крейгера столкнулись с финансовыми проблемами. Банкир Крейгера, Оскар Ридбек, посоветовал ему превратить эти фабрики в акционерную корпорацию, чтобы привлечь капитал. Это стало отправной точкой для реформирования шведской спичечной индустрии, а также основных компаний-партнеров в Норвегии и Финляндии. Цель состояла в том, чтобы получить контроль над всей спичечной отраслью в Скандинавии. С этой целью Крейгер впервые основал шведскую корпорацию AB Kalmar-Mönsterås Tändsticksfabrik в 1912 году. Далее, в результате ряда успешных поглощений других компаний, в 1917 году появился монополист шведской спичечной промышленности, принадлежащий Ивару Крейгеру – «Шведская спичка» (Svenska Tändsticks AB).

Ивар Крейгер

Крейгер не только приобретал компании, но и проявил новый образ мышления в шведской спичечной промышленности с крупномасштабными производственными мощностями, идеями для повышения эффективности производства, администрирования, распределения и маркетинга. Ему удалось объединить шведскую спичечную отрасль, а также крупнейшие спичечные компании в Норвегии и Финляндии. Благодаря этому спичечная индустрия в Скандинавии стала сильным конкурентом крупных производителей спичек в других странах. Методы Ивара Крейгера напоминали те, которые Джон Д. Рокфеллер использовал при создании Standard Oil Trust, превращающие десятки борющихся фабрик в сильную и прибыльную монополию. Эти методы стали незаконными в США из-за антимонопольных законов, но в то время они не были противозаконными в Швеции. Шведы улучшили дизайн, используя более безопасный красный фосфор, и назвали свои спички «безопасными спичками». Они сделали Швецию ведущим экспортером спичек и спички стали самым важным шведским экспортом: в начале 20-го века спички были необходимы для курения, освещения печей и газовых приборов и поэтому спрос на них был крайне неэластичным: монополист мог повысить цены (и, следовательно, прибыль), зная, что это незначительно повлияет на объем продаж в будущем. Расширяя компанию Swedish Match благодаря приобретению монополий, созданных правительством, шведская компания стала крупнейшим в мире производителем спичек. В конечном счете Крейгер основал в Нью-Йорке «Международную Спичечную корпорацию» (International Match Corporation), которая контролировала почти 75% мирового производства спичек.

С 1925 по 1930 годы, когда многие страны Европы никак не могли оправиться от ущерба, нанесенного Первой мировой войной, компании Крейгера предоставляли кредиты правительствам этих стран для ускорения реконструкции. В качестве обеспечения этих кредитов правительства предоставляли Крейгеру монополию на производство и продажу спичек в своей стране. Капитал Крейгер увеличился в значительной степени за счет кредитов шведских и американских банков в сочетании с выпуском большого количества облигаций. Крейгер также часто переводил деньги с одной корпорации, которую он контролировал на другую. Крейгер не ограничивался спичками: он получил контроль над большей частью лесной промышленности в северной Швеции и планировал стать главой целлюлозного картеля. Он также попытался создать телефонную монополию в Швеции. После основания производителя целлюлозы SCA в 1929 году, Крейгер смог приобрести большинство акций телефонной компании «Эриксон» и горнодобывающей компании «Болиден» (золото), контрольный пакет акций производителя шарикоподшипников SKF, банк «Skandinaviska Kreditaktiebolaget» и т. д. За границей он приобрел Deutsche Unionsbank в Германии и Union de Banques Paris во Франции. Эти операции стали возможными благодаря изобретению Крейгером финансовой инженерии в печально знаменитом стиле корпорации Enron нашего времени, которая сообщала о прибылях, когда их не было, и выплачивала все увеличивающиеся дивиденды за счет привлечения новых инвестиций и / или расхищения капитала вновь приобретенных компаний.

К 1931 году Крейгер контролировал около 200 компаний. Тем не менее, крах фондового рынка 1929 года оказался основным фактором в раскрытии его бухгалтерского учета, которое в конечном итоге оказалось фатальным как для него, так и для его империи. Весной 1930 года Крейгер посетил Соединенные Штаты и прочитал лекцию о ситуации в мировой экономике в Индустриальном клубе Чикаго под названием «Проблема переноса и ее важность для Соединенных Штатов». Он был приглашен президентом Гувером в Белый дом, чтобы обсудить этот вопрос, а в июне ему был присвоен звание «Доктор делового администрирования» Университетом Сиракуз, где он работал молодым главным инженером, когда в 1907 году там был построен старинный стадион «Арболболд». В 1929 году, на пике его карьеры, состояние Крейгера оценивалось в 30 миллиардов шведских крон (приблизительно 100 миллиардов долларов США в 2000 году), и состояло из более чем 200 компаний. В том же году общий объем кредитов, выданных Крейгеру шведскими банками, составил 4 миллиарда шведских крон [3].

Банкиры Валленберг были во вражде с «империей» Ивара Крейгера. Случилось так, что это повлияло на судьбу Рауля Валленберга.

Важнейшими среди переговоров о концессиях и лицензиях, которые СССР вел во второй половине двадцатых годов прошлого века с иностранными фирмами, были переговоры с могущественной спичечной монополией Ивара Крейгера «Свенска тэндстикс АБ» («Шведская спичка»). Имелась в виду концессия на все производство спичек в СССР. В течение 1922 – 1928 гг. перезаключались ежегодные соглашения о покупке этой компанией осинового леса взамен поставок оборудования советским спичечным фабриками.

В 1925 году Крейгер предложил советскому правительству уступить ему монопольное право на все производство и продажу спичек в СССР в обмен на предоставление крупного займа советскому правительству в 50 млн. долларов.

Крейгер уже имел подобные соглашения с рядом правительств Восточной Европы и Латинской Америки. В 1927 году был согласован текст соглашения и одобрен советской стороной, но Крейгер внезапно отказался от сделки, возможно, под влиянием разрыва советско-британских дипломатических отношений в мае 1927 года. Началась торговая война цен. С тех пор Ивар Крейгер, «спичечный король», стал яростным врагом Советского Союза. Его огромная финансово-промышленная «империя» представляла серьезную силу. Советский Союз, в свою очередь, стремился нанести урон сердцевине «империи» Крейгера – тресту «Шведская спичка», используя демпинговые цены на советские спички, идущие на экспорт [4].

Вот, что можно прочитать в популярной тоненькой книжке для юного читателя, вышедшей в СССР в 1934 году [5]: «После революции вплоть до 1922 г. экспорта спичек из СССР не производилось. Но уже в 1922/23 г. на первой Бакинской ярмарке было продано и вывезено в Персию около 30 тыс. ящиков. Вслед за этим наши спички начали завоевывать турецкий, греческий, а потом западноевропейские и даже американские рынки. В 1927/28 г. наш экспорт уже в 2 1/2 раза превысил довоенный, и мы заняли одно из первых мест на мировом спичечном рынке. Само собой разумеется, что успешная конкуренция советских спичек пришлась совсем не по вкусу капиталистическим спичечным монополистам, и они повели отчаянную борьбу против советского экспорта, не брезгуя при этом никакими средствами. Как вам понравится например такое письмо, адресованное германской фирмой одному из своих представителей:

ГЕРМАНИЯ

А. РОЛЛЕР

ТОРГОВОЕ О-ВО

ПО ПРОДАЖЕ СПИЧЕЧНЫХ МАШИН

Берлин 1929 г.

М. Г.

Как вы знаете, русские сбывают в Германии и других странах спички за бесценок. Поставив русским большое количество спичечных машин и предоставив им продолжительные кредиты, мы в настоящее время подвергаемся недоброжелательным пересудам со стороны промышленности тех стран, которым русская конкуренция приносит вред. Мы узнали, что вы также продаете русские спички; когда узнают, что вы представляете и нашу фирму, этот факт будет способствовать разжиганию злобы против нас. Поэтому мы должны просить вас прекратить продажу русских спичек и обязать не производить подобной продажи и в будущем. Если вы не согласитесь с нашим предложением, нам придется 30 сентября отказаться от продления нашего контракта с вами.

Но бойкот предприятий, торгующих нашими спичками, – это только один из многочисленных методов борьбы взбесившихся капиталистов и, пожалуй, один из сравнительно «невинных». Изобретательные монополисты выкидывали штуки и почище этого. Вот, например, в Персии появляются в продаже советские спички, которые оказываются никуда негодными, так как они вовсе не зажигаются. Эти спички были предварительно скуплены нашими конкурентами и выдержаны продолжительное время в сырых помещениях. В Германии закрывается несколько спичечных фабрик, и рабочим, очутившимся вдруг перед ужасами безработицы, говорят, что это происходит из-за «недобросовестной» конкуренции советских спичек. В печати поднимается кампания за бойкот советские спичек, так как они служат якобы «средством большевистской пропаганды и борьбы против святой религии. В Бельгии на специально созванных церковных собраниях домохозяек-прихожанок попы проводят решения о воздержании от покупки русских спичек. В Боливии подстрекают туземное население чуть не к бунту, долженствующему выражать протест против ввоза спичек из СССР. Наряду с этим помещается ряд статей о плохом, якобы, качестве наших спичек, о нашей торговой „несолидности“ и т. д. Особенно отличался в этой антисоветской кампании концерн Крейгера, основным ядром которого был Шведский спичечный трест и во главе которого стоял Ивар Крейгер. На долю этого концерна падало 3/4 мирового производства (без СССР) и 80% мирового экспорта спичек. Но кроме того Крейгер, вкладывая большие капиталы в спекуляцию недвижимостями, в правительственные займы, в ряд различных отраслей промышленности, занимался очень темными жульническими операциями. И этот жулик стал почти легендарной личностью в загнивающем капиталистическом мире. С величайшим искусством он извлекал сверхприбыли из народной нищеты, обирал доверчивую публику, бросавшуюся покупать его „самые надежные акции и облигации“, получал субсидии от шведского правительства, монополизировал в ряде стран производство и продажу спичек. Крейгер пытался навязать кабальные условия сделок и СССР, но неудачно – советская спичка не давалась ему в руки и пробивала чувствительные бреши в его монополиях. Тогда Крейгер всеми силами и средствами стал бороться против СССР. Он окружил Союз кольцом спичечных монополий чуть не во всех граничащих с нами странах, финансировал антисоветские кампании, поддерживал белоэмигрантские банды в Китае, агитировал всеми способами против наших спичек. Но костлявая рука небывалого еще в истории капитализма экономического кризиса схватила за горло и Крейгера. Окончательно запутавшись в своих темных махинациях, он в марте 1932 г. покончил самоубийством, а концерн его начал расползаться по швам… Мы проследили историю развития и выделки маленькой спички. Для того чтобы мы могли воспользоваться этой спичкой, нужна затрата труда очень многих людей: лесорубов, горняков, химиков, спичечников, транспортников и т. д. Мы видели, что этот труд может быть легким и радостным только в социалистическом обществе, а продукт этого труда – дешевым и доступным широким массам трудящихся только тогда, когда его производство обходится без участия хищников-капиталистов. И маленькая коробочка спичек, на которой написано „made in USSR“ („сделано в CCCP“), вызывает бешеную ненависть иностранных капиталистов не только потому, что она благодаря своей дешевизне угрожает их сверхприбылям, но и потому, что она является грозным напоминанием о близком наступлении и их очереди передать свои фабрики и заводы в руки трудящихся».