Полная версия

От марксизма к постмарксизму?

Наше время и эпоха Маркса

КАРЛ Маркс, родившийся в 1818 году, был ровесником войн за независимость испанских колоний в Латинской Америке. Первые призывы к независимости прозвучали в 1810 году, хотя решающие антиколониальные битвы в Мексике и Перу пришлись на 1820‐е годы. В Латинской Америке уже начали подготовку к празднованию двухсотлетнего юбилея в 2010 году54. Конечно, Маркс моложе протагонистов борьбы Латинской Америки за освобождение, моложе, к примеру, чем сам Освободитель, Симон Боливар, образ которого в последнее время возрождается в качестве духовного предводителя революции в Венесуэле. Он родился в темные времена европейской реакции – Священного союза европейских монархов. Но зерна нового будущего уже попали в экономическую и культурную почву Западной Европы, и Карл сам наблюдал их первое цветение. «Манифест Коммунистической партии», в котором содержалось видение глобализирующегося капитализма и борьбы рабочего класса во время «Весны Народов», в феврале-марте 1848 года, опередил свое время.

Если сравнить Маркса с его литературными аналогами, то он окажется гораздо моложе, скажем, Руми, Данте, Сервантеса или Шекспира, а в качестве социального и политического теоретика младше, например, Гоббса и Локка, которые во времена самого Маркса уже были героями кембриджской академический политики; не говоря уже о таких классических мыслителях, как Платон, Аристотель, Конфуций и Мэн-цзы.

Сегодня намного труднее определить, как долго будет востребован интеллектуал, чем предсказать продолжительность жизни среднестатистического человека. Что мы можем сказать о способности Маркса оставаться актуальным? Приближаясь к двухсотлетию со дня рождения человека, можем ли мы определить, что происходит с наследием, которое носит его имя: оно (давно?) мертво, умирает, стареет или же только достигает зрелости? Возможно ли его возрождение? Конечно, нельзя утверждать, что основоположник исторического материализма находится вне времени и вечно молод.

Любой соответствующий ответ должен принимать во внимание то обстоятельство, что Маркс обладал выдающейся способностью выдвигать и выражать новые идеи и был многогранной личностью. Он был интеллектуалом, социальным философом радикального Просвещения, социальным ученым-историком, политическим стратегом и лидером Союза коммунистов, а затем и Международного товарищества рабочих. Спустя десятилетия этим образам были приданы чрезвычайно разные значения и импликации. Политика неизбежно составляет центральную часть наследия марксизма, но никто никогда не заявлял, что Маркс был выдающимся политическим лидером. Он выступал в роли источника политического вдохновения и в качестве социального компаса для политической навигации, но Маркс-политик давно мертв. Немногие, если таковые найдутся вообще, социологи и историки стали бы отрицать, что социальная и историческая методология, понимание и знание значительно продвинулись за более чем 125 лет со дня последней болезни Маркса, положившей конец его работе над рукописью «Капитала». Но эти вопросы сложнее, поскольку современный социальный анализ, равно как и исторический, все еще опирается на «классиков», не только в качестве источников вдохновения, но также и на темы их исследований, концепты, любопытные наблюдения и интригующие прозрения. Эмиль Дюркгейм, Алексис де Токвиль и Макс Вебер в этом смысле ровестники, так же как и Ибн Хальдун и Макиавелли, которые на несколько веков их старше. Великие философы никогда не умирают, у них бывают периоды спячки и расцвета, которые обычно существуют на промежутках времени где‐то между кондратьевскими циклами и климатическими эпохами.

Эта книга в гораздо большей степени о Марксизме, чем о Марксе. Но если говорить о Марксе в наше время, мне кажется, что он только вызревает, во многом как хороший сыр или старое вино, не подходящие для дионисийских вечеринок или быстрого перекуса на передовой. Скорее он является вдохновляющим помощником в глубоких размышлениях о смыслах современности и эмансипации человека.

К приближающемуся двухсотлетию Маркса55 я бы предложил три тоста. Первый: «За Карла Маркса как сторонника эмансипаторного разума, рационального исследования мира, приверженца идеи человеческой свободы от эксплуатации и угнетения». Второй: «За его историко-материалистический подход к социальному анализу. Другими словами, за его понимание настоящего как истории, в котором особое вниманием уделялось условиям жизни и труда обычных людей и экономической, а также политической материальности власти; подход, которому не стоит следовать буквально, как если бы он был изложен в учебнике, но который нужно понимать как общий наказ, сопровождающийся намерением следовать ему в дальнейшем». Третий: «Карлу следует отдать должное за его диалектическую открытость, его восприимчивость к противоречиям, антиномиям и конфликтам социальной жизни и глубокое их понимание».

Будущее марксизма видится мне неопределенным по причинам, которые будут изложены ниже. Но сам Маркс направляется к той же долгой жизни вечно чередующихся зимы, весны, лета и осени, что и у многих других великих мыслителей человечества начиная с Конфуция и Платона.

ПРИРОДА НАСТОЯЩЕГО ИССЛЕДОВАНИЯДанная книга должна служить картой и компасом. Это попытка понять сейсмический социальный и интеллектуальный сдвиг между XX веком – в значительном смысле веком марксизма – и XXI столетием, который начался между 1978 и 1991 годами, когда Китай развернулся к рынку, а советская система рухнула и в Восточной Европе, и в самом СССР. Эта книга не претендует на то, чтобы быть интеллектуальной историей или историей идей; лучше рассматривать ее как непретенциозные путевые заметки, записанные после долгого, изнурительного путешествия через восхождения, переходы, спуски и тупики марксизма XX и начала XXI веков.

У книги две задачи. Первая: разметить левую политическую практику и мысль начала XXI века на карте предшествующего столетия. Вторая: представить систематическую панораму левой мысли на Севере в начале нового столетия, а затем сравнить ее с марксизмом предшествующей эпохи. Воздерживаясь от ходатайства о каком-либо определенном пути понимания или интерпретации, я не хочу скрывать, что эта работа написана ученым, который не отказался от своей приверженности левой мысли. Напротив, именно эта приверженность стала стимулом для написания данной книги.

Два указанных стремления отражены в трех разных главах. Первая, о пространствах левой мысли и практики, была изначально представлена на конференции в Мексике, организованной сенаторами Партии демократической революции (PRD) в апреле 2001 года, а затем была опубликована в «New Left Review»56. Для этой книги она была значительно переработана и переписана. Вторая глава, представляющая собой попытку определить наследие марксизма XX века в качестве критической теории, была опубликована в первом издании «Путеводителя по социальной теории» под редакцией Брайана Тёрнера57, который также редактировал второе издание, вышедшее уже в XXI веке. Здесь этот текст перепечатан с незначительными изменениями, главным образом с целью избежать слишком больших пересечений с последующим эссе. Третья глава, посвященная актуальной радикальной мысли, выросла из моего текста для книги «Руководство по европейской социальной теории», вышедшей под редакцией Джерарда Деланти58; данная статья позже была расширена и «атлантизирована» для публикации в «New Left Review»59. Этот текст я обновил и некоторым образом развил здесь; ошибки, замеченные читателями «New Left Review», о которых мне любезно сообщили, были исправлены, а некоторые контекстуальные аргументы были перенесены в другие главы.

Как ученый с глобальными интересами, я пытаюсь поместить «левое» в глобальный контекст. Но я с самого начала признаю, что систематический обзор современной радикальной мысли Юга выходит за пределы моей языковой компетенции, а также я ограничен во времени. Я, тем не менее, отмечаю богатое наследие утонченной левой мысли на Юге, ведь будущее, вероятнее всего, будет определяться именно там.

КембриджОктябрь-ноябрь 2007 годаГлава 1

Вперед в XXI век: новые параметры глобальной политики

ПОЛИТИКА продумывается и отстаивается в борьбе, политические практики вырабатываются и претворяются в жизнь, политические идеи приходят и уходят в глобальном пространстве. Само пространство ничего не решает: имеют значение только акторы и их действия. Но во многих отношениях именно это измерение – протяженно-глобальное, но в настоящий момент куда более плотное в своей общемировой связности – наделяет акторов силами и ослабляет, ставит перед ними препятствия и предлагает возможности. Пространство задает координаты политических действий. В искусстве политики умение и ответственность, удача и гениальность, равно как и их противоположности, остаются неизменными, но именно пространство cдает политическим акторам карты на руки.

Это глобальное пространство включает три основных плана. Первый – социально-экономический, определяющий предпосылки для социальной и экономической ориентации политических действий, иными словами, для левых и правых. Другой план – культурный, с его превалирующими паттернами убеждений, идентичностей и принципиальным значением коммуникации. Третий – геополитический, который предоставляет параметры власти для конфронтации между государствами и против них. В этой главе картографируется пространство левой и правой политики, начиная с 1960‐х годов и вплоть до первой декады XXI века. Это не политическая история и не стратегическая программа, хотя имеет к этому некоторое отношение. В широком, непартийном смысле, это попытка оценить сильные и слабые стороны левых и правых сил в недалеком прошлом, которое все еще оказывает влияние на настоящее, а также поместить это в контекст вновь возникающих течений.

Общее геополитическое пространство будет использоваться только в тех случаях, когда оно наиболее очевидным образом влияет на политику левых и правых. В области основополагающих концепций, тем не менее, могут понадобиться некоторые уточнения. Аналитическое различение между двумя элементами, конечно, не предполагает, что они полностью независимы друг от друга. В реальном мире социальные и геополитические пространства объединены. Как бы то ни было, важно их не путать. В холодной войне, к примеру, было принципиальное измерение для левых и правых, которое заключалось в соревновании социалистического и капиталистического образов современности. Но у нее также была специфическая геополитическая динамика, которая настраивала две суперсилы друг против друга и вовлекала в противостояние с каждой стороны союзников, сателлитов и друзей. Какое из этих измерений было более важным, остается спорным вопросом.

Ресурсы, возможности и варианты интертерриториальных акторов в геополитическом плане создаются целым набором факторов: военной мощью, демографическим потенциалом, экономической мощью и, среди прочего, географическим положением. Для понимания интересующей нас политики левых и правых особенно важное значение имеют два следующих аспекта: распределение геополитической мощи в мире и социальный характер интертерриториальных или транстерриториальных акторов.

В первую очередь следует отметить, что в последние сорок лет распределение мощи резко изменилось, и этот процесс не был однонаправленным. Этот период начался с приближения первого в истории США военного поражения (во Вьетнаме) и достижения СССР относительного военного паритета. Затем произошел распад Советского Союза, и Соединенные Штаты объявили о своей окончательной победе в холодной войне. Хотя в 1956 году Суэцкий кризис и фиаско франко-британско-израильского вторжения на территорию Синая возвестили о конце европейского военного доминирования в мировом масштабе, Европа, уже в качестве Европейского союза, вернула себе положение весомой экономической силы, а также континентальной лаборатории для выстраивания сложных межгосударственных отношений. В начале этого исторического периода Япония была восходящей экономической звездой; в настоящий момент она экономически угасает и сталкивается с социальными проблемами старения населения. Напротив, благодаря десятилетиям непрерывного экономического роста Китай нарастил экономические мускулы своего массивного демографического веса.

Социальный характер интертерриториальных акторов может быть понят не только исходя из «цвета» государственного режима, но также из ориентации и значимости негосударственных сил. Два новых вида международных акторов – пусть и различной социальной значимости – стали гораздо более важными на протяжении этого периода60. Первый состоит из транснациональных межгосударственных организаций, таких как Всемирный банк, Международный валютный фонд и Всемирная торговая организация, которые совместно выступали как важная неолиберальная передовая часть для правых (хотя в рядах Всемирного банка были слышны голоса несогласных). Второй представляет собой набор слабых транснациональных сетей, движений и лобби, занимающихся глобальными вопросами. Они появились как довольно значимые, прогрессивные акторы на мировой арене – изначально через их связи с такими механизмами ООН, как Конвенции о соблюдении прав человека, и важные международные конференции, посвященные проблемам равноправия женщин и положению простого народа, и даже чаще через их международную мобилизацию против либерализации торговли.

Вкратце, даже несмотря на то что США стали единственной суперсилой, геополитическое пространство не просто не стало однополярным, но и начало приобретать новые сложные формы.

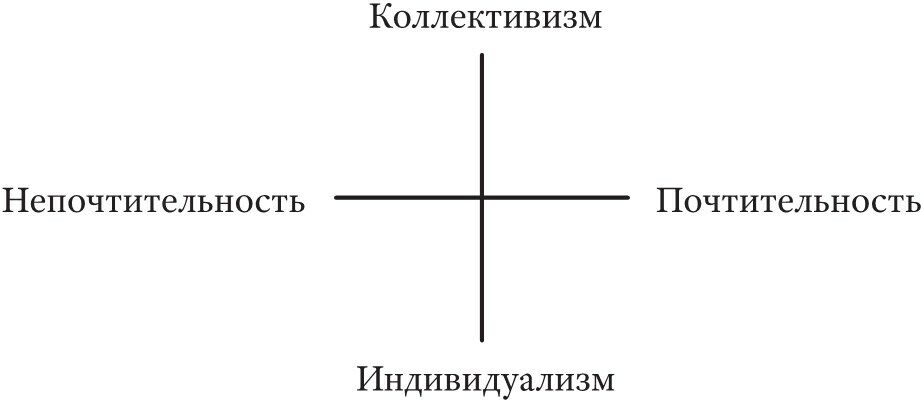

Социально-экономическая плоскостьУ социального пространства современной политики есть по меньшей мере три принципиально важных измерения: государства, рынки и социальное структурирование61. Первые два – это хорошо известные и наиболее заметные институциональные комплексы. Третье измерение может потребовать некоторых разъяснений. Оно отсылает к формированию социальных акторов – процессу, на который, конечно, оказывают влияние государства и рынки, но с дополнительной собственной силой, почерпнутой из форм получения заработка и места проживания, религий и семейных институтов. Оно включает не только классовую структуру, но и на более фундаментальном уровне изображение изменчивой «классовости». Возможно, будет полезно обратиться к более абстрактному, аналитическому различению социального структурирования, чем к конвенциональным измерениям масштаба класса или его силы, или даже от таких категорических идентичностей, как класс, гендер, этничность. Социальные структуры, на которые я хочу обратить внимание, являются не просто структурными категориями, но социокультурными понятиями, с акцентом на широкие, социально детерминированные культурные ориентации. В качестве ключевых характеристик я предлагаю здесь непочтительность/почтительность и коллективизм/индивидуализм (рис. 1.1).

Непочтительность и почтительность здесь соотносятся с направленностью к существующему неравенству в распределении власти, благосостояния и статуса; коллективизм и индивидуализм – с предрасположенностью, сильной или слабой, к коллективной идентификации и организации. Классических левых приводил в движение непочтительный коллективизм социалистического рабочего класса и антиимпериалистических движений, в то время как другие современные радикальные движения за права женщин или права человека, например, имеют более индивидуалистический характер. Традиционные правые были институционально, или в качестве зависимых от государства, коллективистски настроены; либерализм, как старый, так и новый, склоняется скорее к «почтительному индивидуализму» – с уважением к тем, кто предположительно имеет более высокий статус, руководителям предприятий, богатым, менеджерам, экспертам (в особенности либеральным экономистам) – и, по меньшей мере в последнее время, мужчинам chefs de famille62, империалистическим правителям и представителям Herrenvolk63-империй.

Рис. 1.1. Ключевые измерения социального структурирования акторов

Именно внутри этого треугольника, состоящего из государств, рынков и социального структурирования, политические идеи приобретают значимость и происходит политическое действие. Динамика этого пространства происходит, во‐первых, из результатов предшествующей политической борьбы; во‐вторых, из вклада новых знаний и технологий; в‐третьих, из процессов экономической системы – капитализма и существовавшего в прошлом социализма. Схематизация полноценной модели представлена на рис. 1.2.

Координаты политического пространства

Последние дискуссии о государстве, как со стороны левых, так и со стороны правых, фокусируются на вопросе «национального государства» как антиподе глобализации или – на приватизации как вызове его институтам. Эти подходы стремятся игнорировать и реальность современного процесса принятия решений и, что даже более важно, изменчивые структурные формы развития государства. По первому вопросу ключевой является проблема: уменьшилась ли в действительности на протяжении последних четырех десятилетий способность государства преследовать политические цели? В целом честный ответ для развитых демократий состоит в том, что этого не произошло. Напротив, можно сказать, что в последние годы мы стали свидетелями удивительных успехов в государственной политике: общемировое снижение – на самом деле, виртуальное – инфляции лишь один из важных примеров; развитие сильных межгосударственных организаций – Европейского союза (ЕС), Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), МЕРКОСУР и Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА) – еще один пример. Правда, сохранение массовой безработицы в ЕС является очевидным провалом государственной политики, но европейских безработных в целом не вытолкнули в «американскую» бед ность, что может считаться по меньшей мере скромным успехом.

Рис. 1.2. Социальное пространство политики и его динамика

Политические направления и приоритеты изменились; новые умения и бóльшая гибкость стали востребованными; как и всегда, множество политических решений потерпели неудачу. Однако в этом нет ничего нового. Национальные государства, регионы и города будут различны, как и всегда, в своей эффективности, но я не вижу общего тренда к снижению способности проводить политику в жизнь. То, что некоторые левые политические программы стало сложнее реализовывать, вероятно, правда, но так происходит не столько из-за провалов на государственном уровне, сколько из-за правого уклона политических координат.

Успешные государственные формыНаиболее серьезный недостаток сложившегося дискурса о глобализации заключается в его слепоте по отношению к развитию сильно отличающихся государственных форм на протяжении последних сорока лет. Две модели возникли в 1960‐е годы: государство всеобщего благосостояния, опирающееся на щедрые, финансируемые государством социальные выплаты, и восточноазиатская модель «ориентации на внешний рынок». С самого начала обе модели успешно развивались и консолидировались. Центральным регионом для государственной политики регулирования ради построения общества всеобщего благосостояния была Западная Европа, где подобная цель оказывала влияние на все страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Хотя европейские корни этой модели уходят глубоко в прошлое, именно после 1960 года она пережила десятилетие расцвета, когда расходы и доходы государства неожиданно увеличились гораздо больше, чем за всю ее предыдущую историю. Незамеченные конвенциональной теорией глобализации последние четыре десятилетия ХХ века засвидетельствовали рост развитых стран в темпах, значительно опережающих рост международной торговли. Для старой ОЭСР государственные расходы в пропорции от ВВП увеличились на 12% между 1960 и 1999 годами, в то время как экспорт вырос только на 11%64.

Для 15 членов Европейского союза соответствующие показатели были 18–19 и 14%65. Невзирая на критику – как со стороны левых, так и со стороны правых – государство всеобщего благосостояния продолжает крепко стоять на ногах, где бы оно ни возводилось. Измеряемый государственными расходами или доходами, государственный сектор в богатейших странах мира находится на историческом пике или же стабилизировался. Для стран ОЭСР Западной Европы, Северной Америки, Японии и Океании средний показатель государственных расходов (без поправки на население, а также за вычетом Исландии и Люксембурга) в 1960 году равнялся 24,7% от ВВП. К 2005 году он составлял уже 44%. Для G7 государственные расходы увеличились с 28% от совокупного ВВП в 1960 году до 44% в 2005 году. Правда, доля расходов в обоих случаях была на пару процентных пунктов выше во время рецессии начала 1990‐х, чем во время невиданного бума конца десятилетия, но это следует интерпретировать как в значительной мере конъюнктурное отклонение. Если говорить о налогообложении, в 2006 году ОЭСР побила собственный исторический рекорд налоговых поступлений 2000 года и зафиксировала наивысший в истории поступивший в государственную казну доход, составивший около 37% от ВВП. Не подлежит сомнению, что не существует растущей потребности и запроса на образование, здравоохранение и сферу социальных услуг, а также пенсионных доходов, которые не потребовали бы дальнейшего расширения государства всеобщего благосостояния, чей рост в настоящий момент сведен на нет правыми силами.

Второй государственной формой – ее рывок опять же произошел в 1960‐е годы (последовав за довоенным подъемом Японии) – была модель ориентации на внешний рынок: направленность на экспорт, с упором на тяжелое машиностроение, что характеризовалось государственным планированием и контролем над банками и системой кредитования, и, более того, иногда, как в Корее, полным огосударствлением собственности. С Японией, которая выступила пионером в регионе, государство развития вскоре стало – с различными комбинациями государственного и частного капиталистического вмешательства – общей региональной моделью для Южной Кореи (возможно, сейчас ставшей архетипическим образцом), Тайваня, Сингапура и Гонконга, которые проложили путь для Таиланда, Малайзии, Индонезии и менее успешных Филиппин (последние в культурном и социальном отношении представляют собой подобие Латинской Америки в Юго-Восточной Азии с влиятельной землевладельческой олигархией, сумевшей сохранить свои позиции). Это были примеры, на которые в своем развитии опирался Китай, а десятилетием позже и Вьетнам. Между этими государствами и их варьирующимися формами капитализма есть значительные различия, но все они обязаны своим подъемом общему региональному контексту – фронтира холодной войны, который получал значительную экономическую (и военную) помощь из США. Их всех объединяет несколько общих черт: Япония в качестве региональной модели развития; ослабленная или отсутствующая земельная олигархия; высокий уровень грамотности; сильный предпринимательский слой; как правило, наличие китайской диаспоры. Для большей части также характерно наличие определенного политического режима: преданный задаче национального экономического развития посредством участия в международной конкуренции авторитаризм, обладающий волей для реализации имеющих наипервейшее значение государственных инициатив.

Наследие 1960‐х годов остается ключевой составляющей современного мира. Китай, самая большая по численности населения страна на планете, стал самым успешным примером государства развития в истории, с почти что 20%‐м экономическим ростом на душу населения и с практически 10%‐м годовым приростом в целом. Кризис 1997–1998 годов сильно ударил по Корее и Юго-Восточной Азии, но, исключая беспорядки в Индонезии, он не привел к потерянному десятилетию. Напротив, большинство стран – прежде всего Корея – уже смогли от него оправиться.

Государства всеобщего благосостояния Западной Европы и восточно-азиатские государства развития пустили корни в очень различных обществах, и их политические приоритеты в значительной степени отличались. Но qua66 государства и экономики они имели две важные общие черты. Во‐первых, обе модели являются ориентированными вовне, зависящими от экспорта на мировой рынок. В противоположность сложившемуся мнению существовала значительная и стойкая позитивная корреляция между зависимостью от мирового рынка и щедрым предоставлением социальных прав в странах ОЭСР: чем больше страна зависит от экспорта, тем выше ее социальное великодушие67. Во‐вторых, несмотря на всю свою конкурентоспособность и восприимчивость к новому, ни государства всеобщего благосостояния, ни государства развития не являются широко открытыми ветрам мирового рынка. Обе модели создавались и продолжают оставаться системами защиты внутреннего производителя. В государствах всеобщего благосостояния это приняло формы обеспечения социальной защищенности и перераспределения доходов. К примеру, когда Финляндия столкнулась с рецессией в начале 1990‐х годов с 10%‐м снижением ВВП и безработицей, подбирающейся к 20%, государство вмешалось, чтобы предотвратить любое увеличение бедности, тем самым превратившись в одного из самых эгалитарных дистрибьюторов доходов в мире. В то время, как я это пишу, финская экономика вновь на высоте, а финская Nokia является мировым лидером на рынке мобильных телефонов. По европейским стандартам канадское государство всеобщего благосостояния не является особенно развитым; тем не менее, несмотря на тесные связи Канады с ее могучим соседом – которые были усилены в рамках НАФТА, – ей на протяжении последних 20 лет удалось сохранить эгалитарную систему дистрибуции доходов, в то время как уровень неравенства в США значительно вырос.