полная версия

полная версияЗаписки Дмитровчанина

Я, конечно, посмеялся над этим. Какая мистика. Живем в конце двадцатого века. Все четко регламентировано. По науке. В бога не верили. Вокруг был сплошной атеизм. Поболтали еще немного о проблемах на объекте, и я ушел к комиссии. Решить четко, отчего упал кран, мы не смогли. Не сваливать же на мистику. Поэтому списали все на случай, и все затраты, в том числе и будущие, расписали поровну.

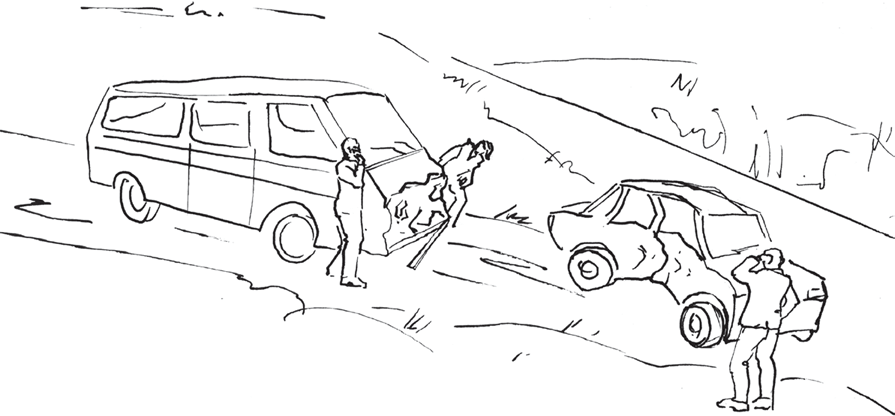

Во время работы комиссии на объекте случилось удивительное погодное явление. Пошел дождь, причем, довольно сильный. Это при морозе в градусов двадцать. А двадцать минут спустя дождь закончился и опять засияло солнце. Все вокруг обледенело: дороги, тропинки, конструкции. Причем толщина льда была полтора-два сантиметра. Спускаться со строящегося дома пришлось очень осторожно, чтобы не упасть: скользко. Я монтажникам дал команду все посыпать песком, иначе работать нельзя. А они мне опять про мистику. Дескать, откуда дождь такой. Я опять посмеялся на это и пошел к машине. Есть хотелось, пообедать негде, да и возвращаться надо было скорей. В три часа дня уже темнело. А время было половина второго. Пристегнулся ремнем безопасности, и мы с Мишей поехали. А дорога-то как каток. Я Мише говорю: – «Миша езжай потихоньку, скользко очень»! Ну так и поехали. Солнышко светит, аж слепит. Все сверкает от льда: и деревья и кустарники, вообще весь мир. Хоть и середина декабря, а снега практически не было, так, чуть чуть. Вот и едем по Старо-Угличискому шоссе: по обеим сторонам – ровное поле, солнышко в глаза светит. Красота! Впереди показалась бетонка на Дмитров. Миша включил поворотник направо и потихонечку, притормаживая, повернул направо, на бетонку. И когда мы уже выехали на бетонку, произошел удар, не просто удар, а с большой буквы «Удар». В правый бок машины, с той стороны, где я сидел, чуть сзади в вертикальную стойку, с бока, со стороны поля, в нас врезался микроавтобус «РАФ». С тех пор я всегда пристегиваюсь, когда еду в машине. Близко ли, далеко ли. Сел в машину – пристегнись. Потому что если бы я не был пристегнут, то вылетел бы в лобовое стекло. А так я почувствовал, что ремень врезался в меня довольно сильно и болезненно. Когда мы остановились, то не могли сразу прийти в себя. Во-первых, на дороге не было ни одной машины. Во-вторых, мы уже повернули на бетонку. Откуда взялся этот «РАФ», и как он ударил нас с поля? Кое-как вылезли. Стали разбираться. Оказывается в РАФе ехала компания мужчин, человек семь. Они заболтались с водителем, и тот, разогнавшись на скользкой дороге, увидев, что догоняет нас, чтобы не врезаться нам в зад, решил съехать на обочину, вправо. Кювета там не было, сразу поле начиналось. Так как снега не было, то он по подмороженному, покрытому льдом полю и заскользил. А мы в это время тихонечко повернули направо, и там то он нас и догнал.

Машина наша стала, если смотреть сверху, похожа на букву «С». Стоим на дороге. Рядом эти охламоны из «РАФ» ика. Мороз под двадцать. Надо вызывать ГАИ, а пост находится в километрах двух, в сторону Загорска. Попутных машин нет, как все вымерли. Кто-то из мужиков с «РАФ» а пошел пешком в Загорск и сказал, что вызовет гаишников. В общем, ждали часа полтора. Замерзли, сил нет! Я Мише и говорю: – Попробуй машину завести, у нас же мотор целый. – Тот попробовал. Машина завелась. Мы в нее прыгнули, печку включили, отогреваться стали. А потом приехали гаишники. Миша вылез, пошел протокол оформлять, а я сидел, думал…Как вы думаете о чем… Конечно, о мистике. Не верил я до этого момента. А тут задумался. И на стройке все непонятно, и дождь откуда ни возьмись, и авария на ровном месте. Что это?

Ну, а потом вылез из машины, подошел к собравшимся около гаишников мужикам. Протокол уже подписан. Надо добираться в Дмитров. Сначала на электричке в Москву, а потом с Савеловского вокзала в Дмитров. На улице уже стемнело, гаишники уехали. Нам сказали, чтобы мы ждали попутную машину и оттащили «ИЖ»-комби к посту ГАИ. Все, приехали. На улице ночь. Машин попутных, да и не попутных, нет. Мороз пробирает до костей. Тут Миша и говорит:

– А давайте попробуем машину на ходу.

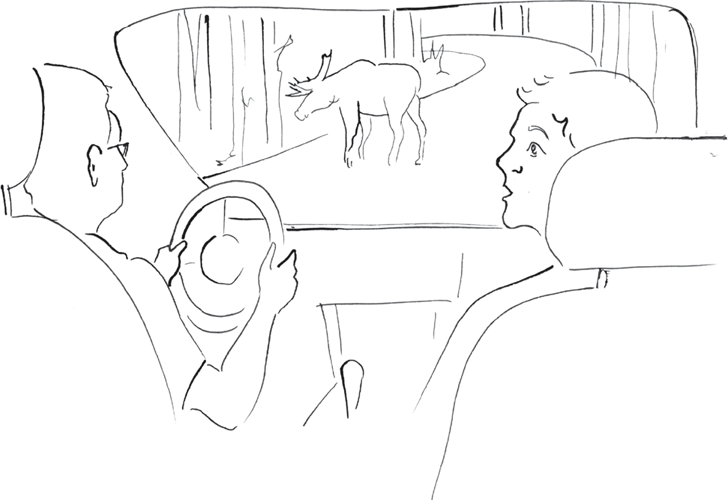

Попробовали. Едет. Со скрипом, боком, но едет. И решили мы вместо того, чтобы ехать в ГАИ, поехать в Дмитров. Аккуратно, не спеша. Все быстрее будет, чем через Москву добираться. И поехали. Едем, ночь непроглядная. Фары светят куда-то в бок. Вокруг дороги темный лес. Да и сама дорога, то подъем, то спуск по холмам, да и обледенелая к тому же. Скорость держим километров двадцать в час. Ну и планировали часа за два добраться. И вдруг, я заметил вдали, на дороге, какое-то белое пятнышко мелькает. Но фары-то не туда светят, и не видно ни чего. А когда поближе подъехали, увидели: прямо перед нами лось. Он шел по дороге, к нам задом. На заднице у него было белое пятнышко, и во время движения оно колыхалось то вправо, то влево. Мы уже почти вплотную подъехали, чуть не врезались. Миша резко ударил по тормозам и нас закрутило на дороге. Раза четыре или пять развернуло вокруг. Лично я вцепился обеими руками в «торпеду» и даже сосчитать, сколько раз вертануло, не смог. Обычно говорят, что успели что-то подумать, даже помолиться. Я ничего не успел: раз, карусель, а потом все встало. Ну, ничего себе, доехали домой. Мишка сидит и весь трясется. Уж не знаю, отчего. Я смотрю в лобовое стекло и вижу, как на нас смотрит лось. И вперед, и назад пустынная дорога. Как нас не сбросило в кювет, не знаю. А лось потихоньку сошел с дороги в лес и скрылся в темноте. Все, – говорю Мишке, – едем пять километров в час, понял?

Тот кивнул головой, и мы поехали дальше. Едем, а я все думаю. Как же так, и в самом деле мистика какая-то. Одно за другим события, которые и спрогнозировать нельзя. И я в какой-то момент, тогда, поверил в это, имею ввиду в мистику. А чего бы хотели? Покрутит на ночной дороге, как на карусели и не выбросит на обочину, в кювет, то поверишь. Знаете, говорят в философии, случай – это осознанная необходимость. Ну, не может столько раз подряд быть случай. Кое-как доехали до ДСК, оставили машину у проходной и разошлись по домам.

На утро, я на докладе Николаю Степановичу, директору нашему, все рассказал. И про мистику тоже. На что он сначала помолчал, а потом выдал:

– В жизни все бывает, и мистика тоже.

Он намного старше меня был и поэтому наверно знал и понимал больше. В том числе и в необыкновенных случаях, встречающихся в жизни людей. Я, конечно, расчувствовался и еще долго вспоминал тот случай, рассказывал друзьям о мистике.

А спустя несколько лет на какой-то встрече работников ДСК ко мне подошел бригадир монтажников, кавалер орденов и медалей за труд, Удалов Иван Абрамович. Он подвел ко мне невысокого роста мужчину и сказал: – Федорыч, я хочу тебе представить, самого сильного монтажника из моей бригады.

И когда я удивленно на него посмотрел, заявил:

– Помнишь, кран упал в Глинкове? Так это он его уронил. Когда кран стал поднимать панель на предельном расстоянии, у него задние каретки оторвались от рельсов, что допускается по нормам. Но одна из них не только оторвалась, но и в воздух развернулась. Так он подошел и решил ломом ее поставить на место. Чуть нажал – кран и повалился. Видно на грани, по весу был: – сказал Иван Абрамович. А я смотрел на этого невысокого, крепкого мужчину и думал, есть ли мистика на свете, или нет. Хотя теперь, когда мне стало много лет, я знаю, что есть. Только не та суеверная, а иная, религиозная. Но об этом другой разговор.

Случай со мной

«Не здоровые имеют нужду во врачей, но больные…»

Марк (гл. 4, ст. 25)Хочу рассказать об одном случае, который произошел со мной, когда я работал санитаром, в психиатрической больнице № 20 в г. Долгопрудный. Работал я там несколько лет и интересных жизненных моментов, которые можно было рассказать, запомнил много. Конечно, описать жизнь в психбольнице так же, как великий писатель Чехов А. П. в своей «Палате № 6», я не смогу, но некоторые эпизоды из личной жизни психбольницы тоже могут показаться интересными и поучительными.

Что мы знаем о психбольницах и людях, которые там лечатся? Да практически ничего. Эта тема в нашем обществе, да и не только в нашем, всегда была какой-то «запретной». Издревле люди с опаской относились к психбольным. Их поведение не укладывалось в рамки человеческого общежития и это вызывало у большинства опасение, даже ненависть к таким больным. Таких больных изгоняли из племен, в более поздние времена изолировали в замкнутые помещения, причем их связывали или приковывали кандалами и цепями к стенам. Их избивали, морили голодом, даже убивали и все потому что общество не представляло, как их лечить и что с ними делать. В Германии в 30-ых годах прошлого века, когда главой (фюрером) стал Адольф Гитлер, всех психических больных, как бы для оздоровления общества, уничтожали. Расстреливали или травили в газовых камерах. То же фашисты делали и на оккупированных территориях. Кстати, то же самое они делали и с другими генетически больными инвалидами. Были убиты сотни тысяч человек.

В принципе, и сейчас, на рубеже двадцатого века, ученые, занимающиеся болезнями мозга, не могут сказать, отчего и почему, например, человек сошел с «ума». До сих пор мозг человека и практически все, что с ним связано, является «черным» ящиком. Описаны все виды болезней, даны названия им. Но вылечить или хотя бы объяснить, отчего человек заболел, никто не может. Врачи знают физиологию мозга, реакции на различные раздражители и применяют стандартные схемы медикаментозного лечения таких больных. Их успокаивают, тормозят обострение болезни и на этом, пожалуй, все. Я с удивлением узнал, что не существует вообще способов определить, человек сумасшедший или нет. Если для любых других болезней мы сдаем анализы, нас просвечивают рентгеном, УЗИ или на томографах, и выявляется та или иная болезнь, то для психических больных нет способов определить, болен человек или нет. Все анализы «скажут»: человек здоров, а он на самом деле «псих». Определить, болен ли он, может только врач-психиатр. Причем, путем простого собеседования. То есть врач разговаривает с предполагаемым больным, задает ему определенные тестами, вопросы, иногда показывает различные картинки, проверяет реакцию на тактильные раздражители – и все. И выносит вердикт. Хочу сказать, что после нескольких лет работы в психбольнице я понял, что мы все психи. Нет ни одного человека, без отклонений. У каждого свой «бзик». А в больницу попадают те, кто не может сам с собой справиться. И его кладут в больницу. Кстати, врач-психиатр может работать с пациентами не более трех лет. Иначе он от многочасовых ежедневных разговоров сам может «свихнуться».

Так вот, о больнице. Априори считается, что больные неадекватны и могут быть опасны, как для окружающих, так и для себя. Поэтому в каждом государстве и в нашем тоже существуют «Законы», описывающие все процедуры, связанные с лечением и содержанием больных. Хочу сказать, что у нас «психиатрия» – это отдельная «параллельная» страна, со своими «законами», правилами и порядками. Больница – это фактически тюрьма. Попав в нее, ты становишься не «человеком», ты становишься психиатрическим больным, то есть по-простому «психом». С этого момента ты никто. «Псих» не имеет, никаких прав. Он не может действовать, да и просто жить сам по себе. Он лишен всего. Может быть, это правильно. Но представьте себе мое удивление, когда я узнал, что некоторые больные находятся в больнице по четырнадцать, семнадцать и более лет. Да в тюрьму на столько сейчас не сажают. А уж больных, лежащих в больнице по три-семь лет, вообще очень много. Оказывается, по нашим «законам» из больницы выписать психиатрического больного нельзя. Его могут забрать, из нее только близкие родные. А если они не забирают или их нет, то больной так и живет годами в больнице. Так вот, «больница» – это комплекс зданий за забором. Каждое здание имеет свои закрытые двери, открывающиеся специальными ключами, закрепленные или закрытые специальным бронированным стеклом окна и спецперсонал. Это врачи, медсестры и санитары. И оттого, какие люди входят в спецперсонал, зависит и жизнь больных, «психов», которые годами живут в закрытых помещениях. В больнице есть отделения «мужские» и «женские», есть своя кухня и хозблок. Есть и площадки для прогулок, огороженные высоким сетчатым забором. Спустя много лет я встретился с таким забором в «Сафари» парке в одной их «жарких» стран. Им огораживали территории где жили тигры и львы. Аналогия напрашивается…

Так вот, о персонале. У большинства людей представление о санитарах в психбольницах несколько искаженное. Представляются такие мордовороты, громадные, с низкоинтеллектуальными морд…, извините, лицами. Ну и так далее. И никто никогда не задумывался: а что же делают эти санитары? Каковы их функции? Если в обычных больницах санитарки ухаживают за больными, убирают помещения, выполняют много хозяйственных функций, то что же делают «санитары» в психбольницах? Попал я туда случайно. Со мной в «Шереметьево» работал посменно, так же, как и я, один парень. Он однажды попросил меня подменить его на несколько дежурств в психбольнице, где он работал санитаром. А так как наши дежурства в «Шарике», так называли аэродром Шереметьево, и в психбольнице не совпадали и к тому же была зима, то я согласился. Отчего не подзаработать. Кстати, я так там и остался работать. Меня он только предупредил, чтобы, когда я шел на дежурство, обязательно купил с собой, пачку сигарет и пачку чая.

И вот я стою перед дверью второго «мужского» отделения. В голове самые разные мысли. Позвонил, вошел. Меня уже ждала предыдущая смена. Вручили трехгранный ключ от дверей, оставили знакомиться с коллективом и больными. Знаете, я раньше никогда даже не задумывался о том, как и чем живут люди в «психушке», и больные и медики. Было немного не по себе и даже чуть-чуть страшновато. А когда вошел, увидел внешне похожие на обычную больницу помещения: коридор, крашенный какой-то унылой серовато-розовой краской, с дверными проемами без дверей, ведущими в палаты; кабинеты врачей и медсестер; большой обеденный зал со столиками на четырех человек и с большим телевизором; туалетами для больных и персонала; хозкомнатой-баней. Встретила меня старшая медсестра, этакая маленькая, кругленькая «колобушка», Александра Сергеевна, пенсионного возраста и познакомила меня еще с двумя медсестрами Татьяной Ивановной и Людмилой Петровной. Нас в смене работало четыре человека. Александра Сергеевна, знала про подмену санитара, и сразу меня стала обучать и инструктировать, заодно и успокоила. Сказала, что все, что надо делать, она по ходу работы расскажет. А потом проводили меня по всем помещениям и палатам, где представила меня больным, как нового санитара. Честно говоря, палаты, а их было пять, мне показались, какими-то общежитиями. Мужчины-больные, одетые в одинаковые брюки и пижамы, сидели, лежали на кроватях, кто-то прохаживался по проходам, кто-то смотрел в окно. Только когда Александра Сергеевна громким голосом потребовала, чтобы все шли в туалет умываться и готовиться к завтраку, все зашевелились. Так и началась моя работа. Утром всех поднять, как в армии. Отправить в туалет и мыться, а потом на завтрак. Все по команде. И все слушаются. После завтрака уборка палат, коридора и всех помещений. Тут то я и понял, зачем нужны сигареты. Дежурные по палатам, я их назначал, мыли полы и убирались, а потом подходили ко мне просили за это по сигаретке. А дежурные по местам общего пользования: столовой, коридору, туалета и другим, я заваривал покрепче, черный чай, почти «чефир». А потом попалатно все шли к процедурному кабинету и по очереди, которая выстраивалась в коридоре, пили лекарства, которые давали медсестры, или им делали уколы. Причем лекарство пили под контролем и медсестры проверяли проглотили они таблетки или нет, заставив открывать рот и показывать его им. А я как бы следил за порядком, чтобы очередь никто не нарушал. После проведения процедур, все были свободны, и каждый делал, что хотел. Кто спал, кто сидел на кровати, кто гулял по коридору. Когда приходили «доктора» и зав отделения, то иногда кого-то вызывали в кабинеты. А потом бывало так. Подойдет доктор с больным ко мне и говорит, называя фамилию больного: Этого на вязки. – Что такое вязки? Это такие ленты из крепкой ткани, которыми фиксируют, привязывают больного к кровати. Этому меня научили сразу, в первый же день работы. Как правило, все больные довольно спокойно воспринимают «фиксирование». Я тогда провожаю больного сначала в туалет (лежать-то может долго придется), а потом на кровать. Он разденется, останется в нижнем белье. И я его привяжу. Или за четыре точки (руки, ноги) или за пять – это грудь добавляется, как врач скажет. Ленты, которыми фиксирую, широкие, да методика крепления к кровати специальная. Руки и ноги при такой фиксации не затекают и кровообращение не нарушается. Потом накрою одеялом, поправлю подушку и все. Для меня все. А больному начинаю делать уколы, давать лекарства, а медсестры наблюдают за ним и ведут записи в журнале. Когда надо, скажут мне: «Отвяжи ненадолго. Пусть отдохнет, в туалет сходит». Отвяжу, а потом опять привяжу. За четыре года раза два было, когда под действием лекарств больные не хотели на «вязки». В таких случаях подходил, разговаривая по-дружески, иногда похлопывая по плечу, и больные возвращались на кровать. Но я отвлекся. Потом обед. Брал парочку больных, шли на кухню, это в отдельное здание, брали еду в бачках и несли в столовую. Медсестры, они же выполняли роль нянечек за дополнительную плату, раздавали обед. Больные, по четыре человека, садились за столы и кушали. Потом был сон, полдник с последующим свободным временем. Затем, где-то в семь часов вечера, ужин. После ужина был просмотр телевизора. Все больные собирались в зале столовой, рассаживались на стульях и смотрели вечернюю программу, которую подбирала медсестра. Где-то в девять вечера начинались вечерние процедуры по приему лекарств и уколов, а потом сон.

Все это время я находился среди больных. Присматривал за порядком, за тем, как ведут себя больные. Если замечал что-то неадекватное, подзывал медсестру и она решала вопрос с больным. Вечером, после отбоя, мы, вся дежурная смена, на некоторое время, собирались в сестринской, пили чай, просто болтали «за жизнь». Кстати, хочу сказать, что кушали мы то же, что и больные, только по очереди, а весь персонал стоял на довольствии. Лично я, вечером долго не сидел. Выбирал свободную койку в одной из палат, говорил медсестрам, где буду, и ложился спать не раздеваясь. Спал до утра. Бывали, конечно, случаи, когда ночью привозили больных, но это было редко. Тогда принимал, вел в хозкомнату, давал чистое больничное белье. Если больной был грязный, то заставлял, словами конечно, умываться, а потом переодеться и укладывал на «вязки» до утра. Утром проходил по всем палатам, будил больных армейским словом «Подъем», напоминал про туалет и умывание. И так каждое дежурство. Честно говоря, меня, как человека-непоседу, первое время это как-то напрягало. Целые сутки в белом халате ходишь, смотришь, фактически ничего не делаешь, а тебе за это деньги платят. Причем, не маленькие. Оклад был у меня 170 рублей в месяц. Притом, что в среднем по СССР, у инженерно-технических работников зарплата была сто сорок рублей. Как-то несопоставимо. А если учитывать, что график работы был: сутки дежуришь – четыре дня дома, то вообще… без комментариев. Да еще и отпуск сорок пять дней в году. Для меня сначала это было непонятно. И только спустя некоторое время до меня стало доходить.

Вы знаете, когда находишься в большом коллективе невозможно абстрагироваться от него, начинаешь поддаваться тому ритму, той социальной атмосфере, в которой находится этот коллектив, начинаешь понимать этот коллективный «эгрегор».

А коллектив-то состоится из больных людей. Физически и по возрасту они все взрослые мужчины. А по разуму – просто дети, кто постарей, кто помладше. И поведение у них такое же. И как дети с неадекватными поступками, словами, обидами, как друг на друга, так и вообще на окружающий мир. Когда я перезнакомился со всеми, а они познакомились и освоились со мной, началась совсем другая жизнь. Тогда то я понял, почему у них всегда не хватало санитаров. Потому что с ними надо было непросто находиться – отбывать номер, а научиться с ними жить, их интересами, заботами, проблемами. В этом мне очень повезло с медсестрами. Они мягко учили меня и помогли мне вписаться в эту больничную жизнь.

Каждое дежурство я находился с этими больными, взрослыми детьми. И учитывая, что большую часть времени они были свободны, мне приходилось постоянно с ними общаться, выслушивать их рассказы о себе. Помню, походит ко мне Сережа Антонов, мужчина лет пятидесяти, это он, кстати, находился, жил в больнице семнадцать лет, и говорит: – Товарищ санитар, Борис Федорович, у меня такая борода колючая, как бы мне побриться, – и руками прямо скребет по колючей щетине на лице. Я к медсестрам. А они мне говорят, что никто не хочет брить больных «психов». Они и говорят во время бритья, и дергаются, как дети на кресле у парикмахера, руками хватают. Попробуй побрей такого взрослого ребенка. Я спросил, а как раньше было. Ведь кто-то и стриг и брил. Мне ответили, что иногда приходили наемные городские парикмахеры, иногда медсестры сами, как могли, ножницами стригли их. Медсестры, они и в самом деле, как сестры были этим больным. Они их и воспитывали, и ругали, помогали одеваться и раздеваться. Когда нужно мыли, а вот брить и, кстати, стричь, тоже не умели. Жалели их иногда, как маленьких детей в детском саду, угощали чем-нибудь вкусненьким из дома, шутили, рассказывали смешные истории, когда было время. В общем, я не знаю, как можно правильно назвать это чувство, но это было, как любовь. Без этого невозможно в психушке работать. И через какое-то время это чувство и меня захватило. Мне стало даже как-то не хватать их, когда я был на отдыхе. Я почувствовал, что воспринимаю их не просто как психов, а как относительно близких мне людей, с их проблемами и причудами. И тогда я предложил себя в качестве брадобрея. Времени-то свободного на работе было много. Мне Александра Сергеевна разрешила. На следующее дежурство я принес с собой безопасную бритву и новый помазок. Это было что-то. Ко мне в очередь становились больные, и я их всех брил, при этом испытывая странное чувство. Представьте себе работу парикмахера. Надо посадить больного на стул. Это происходило в хозкомнате. Намыливаешь помазком лицо, а потом безопасной бритвой скребешь и срезаешь их щетину. Потом этой же бритвой, только подложив под края лезвия спички, стрижешь их. Этот способ стрижки мне подсказал один из алкоголиков, лечившийся здесь. И выходит из хозкомнаты такой больной гладенький, аккуратненький, любо-дорого посмотреть. И что самое смешное, все они после бритья и стрижки, гордо шли к медсестрам похвастаться. Ну а те их, конечно, хвалили. Действительно, невозможно было сравнить бритого и стриженного больного с тем страшным, обросшим волосами, торчащими в разные стороны, психом. Такого ночью повстречаешь на улице – заикой станешь. Ну а я так вообще своим стал для них. Были такие моменты. Иду по коридору, ко мне походит один больной, по-моему, его звали Валера, и говорит: – Идемте, я что-то вам покажу. Иду, заходим в палату. Он прикладывает палец ко рту и шепотом говорит: «Смотрите, кто у меня под кроватью живет», – и пальцем показывает на ботинки, стоящие под кроватью: «Видите, человек в ботинке спрятался? И рожи мне корчит. Конечно, там никого не было. Но он-то, что-то видел. «И, что ты, Валера, хочешь? – спросил я.» «Прогоните его, он мне надоел». – Чего только не сделаешь для хорошего человека – психа. Пошел, взял веник и прогнал этого маленького человечка, мешающего больному и строящему ему рожицы. А ведь он-то его натурально видел. Или собираю больных на обед, а один лежит на кровати и смотрит в потолок. Я ему: – Вставай, надо на обед идти. – А он мне: – Сейчас, только мультфильм досмотрю, – и показывает на потолок. На потолке, конечно, нет ничего. А он видит. Спрашиваю: – Интересный мультик-то? – Замечательный – и, поднимаясь с кровати на обед, начинает мне его рассказывать.

Я, конечно, интересовался у медсестер, да и врачей, психическими болезнями. Что да как. И выяснил, что их существует очень много, но, что самое интересное, никакими анализами их не определишь. То есть физиологически может быть абсолютно здоровый человек, а вот психически – смотрит мультики на потолке. И практически все эти болезни врачи определяют только на собеседовании, и диагноз также ставят – после обстоятельного разговора. Болезни эти неизлечимые. Бывают случаи, когда больного временами приводят, практически в нормальное состояние, но тогда бывает даже хуже. Представляете, он очнулся и понимает, что он «псих». Как правило, далее следует суицид, то есть попытки самоубийства. Когда успешная, когда нет. А если нет, то его опять вводят в дремотное состояние. Потом ходят такие и напевают: – Наша попа как резина, не боится сульфазина. Это такое средство, тормозящее нервную деятельность. И колют его в две, четыре, шесть точек на теле. И больные месяцами, годами, пятилетками, а то и больше, бродят по коридорам больницы. А медсестры, может повторюсь, действительно – сестры милосердия, за ними ухаживают, страдают, переживают за них, пытаются расшевелить, разговорить, выяснить о них все. Ведь бывает, что привозят человека, без документов, сам он о себе ничего не помнит. Вот они и стараются выяснить, чтобы родным как-то сообщить. Ведь больные – это дети, сестры, братья, родители. В семьях их любят и жалеют, все-таки своя кровь. Расскажу об одном случае. Милиция, привезла одного парнишку, лет двадцати. Сам он назвался Николаем. Ходил абсолютно голый по берегу канала Москва-Волга, под Химками. Но кто он и откуда, он не помнил. Вот сестрички на протяжении трех месяцев его расспрашивали и наконец выяснили, что он из города Яхрома. Даже фамилию назвал, но адреса не помнил. Так как я сам из города Яхрома, то медсестры дали мне поручение найти его близких. Ну я и нашел.