полная версия

полная версияОбразовательные войны

– за образцовое качество выполняемых работ;

– за выполнение особо важных и срочных работ;

– за интенсивность и высокие результаты работы.

При формировании перечня следует руководствоваться наименованиями и условиями осуществления выплат стимулирующего характера, установленными законодательством. Кроме того, данный список должен отвечать уставным задачам федеральных бюджетных учреждений, а также показателям оценки эффективности работы федерального бюджетного учреждения, устанавливаемых главным распорядителем бюджетных средств.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что основания для назначения стимулирующих выплат, установленные в условиях отдельно взятого учреждения, могут выглядеть крайне неконкретно и не иметь четких границ.

Что означает, например, выплата «за образцовое качество выполняемых работ»: качественное, образцовое выполнение работы является обязанностью любого работника и вне зависимости от того, назначены стимулирующие выплаты ему или нет. Зачем же стимулировать работника за то, что он и так должен делать согласно трудовому договору? Может быть, работники, работающие в учреждениях, рассматриваются как изначально плохо работающие и их необходимо особо стимулировать для того, чтобы они работали хорошо? Далее: чем, например, выплата «за интенсивность и высокие результаты работы» отличается от выплаты «за образцовое качество выполняемых работ» или от выплаты «за выполнение особо важных и срочных работ»?

В связи с этим, вопрос о выплате или невыплате тому или иному работнику премии решается, как правило, единолично руководителем. Особенно это касается руководства образовательной организации – учреждения: заместителей директора, проректоров, начальников управлений и отделов, главного бухгалтера.

Согласно пункту 8 указанных Рекомендаций, условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера, отраженные в локальном акте учреждения, могут содержать условия оплаты труда руководителей федеральных бюджетных учреждений, включая размеры должностных окладов и порядок их индексации, размеры и условия осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера.

Для руководителя, его заместителей и главного бухгалтера предусматривается самостоятельный перечень стимулирующих выплат. Указанные выплаты могут быть установлены с учетом целевых показателей эффективности деятельности бюджетного учреждения. Премирование руководителя осуществляется с учетом результатов деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы учреждения, за счет бюджетных ассигнований.

Вместе с тем размер оплаты труда руководителя учреждения определяется в соответствии с трудовым договором, заключаемым учредителем с руководителем учреждения.

Имеющаяся информация свидетельствует об огромных заработных платах руководителей некоторых учреждений, формируемых именно за счет стимулирующих выплат. Так, например, среди ректоров даже провинциальных вузов не считается чем-то из ряда вон выходящим премия по итогам года в размере, например, три миллиона рублей. Несколько премий такого рода могут в принципе оправдывать затраты на организацию рейдерского захвата образовательной организации[47].

По этой причине должности ректоров вузов и директоров школ, лицеев и техникумов очень редко бывают вакантными по причине отсутствия желающих занять данную должность.

Так или иначе, бюджетные средства, предназначенные для выплаты заработной платы работникам, могут выступать весьма привлекательным активом, вызывающим желание осуществить захват образовательной организации и в последующем постепенно возместить затраты на захват.

Резюме

1. Большинство образовательных организаций имеют организационно-правовую форму государственных или муниципальных бюджетных учреждений, что накладывает определенные ограничения в части, касающейся использования имущества и финансовых средств. Вместе с тем наибольшие возможности по законному и незаконному использованию имущества и финансовых средств захватчиками возникают при захвате негосударственной образовательной организации.

2. При принятии решения о захвате той или иной образовательной организации захватчик, как правило, производит аудит активов организации с целью планирования возможной прибыли при достижении победы в образовательной войне.

3. Основные активы образовательной организации относятся к категории либо недвижимого имущества, либо движимого имущества. Важное значение имеют денежные средства, находящиеся в ведении образовательной организации.

4. Основные денежные средства, получаемые государственными и муниципальными образовательными организациями, относятся к категории бюджетных средств. В то же время доходы образовательных организаций, которыми возможно распоряжаться с той или иной степенью свободы, образуются за счет предоставления разнообразных, в основном образовательных, услуг.

5. Возможности по незаконному обогащению для руководства образовательной организации – бюджетного учреждения – возникают при использовании механизмов заказа товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных (муниципальных) нужд, предполагающих получение от поставщика вознаграждения – «отката».

6. Важное значение имеет система оплаты труда в образовательной организации, которая может создавать возможности по назначению неадекватно высоких стимулирующих выплат, возможности по легализации фактически полученной прибыли.

Вопросы

1. Охарактеризуйте виды активов, которые могут быть использованы захватчиками после захвата образовательной организации.

2. Почему в негосударственных образовательных организациях возникает больше возможностей по обогащению захватчиков?

3. Какие возможности по незаконному обогащению возникают в образовательных организациях – бюджетных учреждениях?

4. Охарактеризуйте особенности статуса недвижимого имущества, находящегося в ведении государственных и муниципальных образовательных организаций.

5. Каковы основные черты механизма бюджетного финансирования образовательных организаций в статусе бюджетных учреждений?

6. Охарактеризуйте систему оплаты труда в любой знакомой образовательной организации, в которой вы являетесь или являлись обучающимся или по отношению к которой вы выступаете в роли родителя обучающегося или и иного субъекта взаимодействия. Каков, по вашему мнению, разрыв в оплате труда между учителями, преподавателями и руководящими работниками образовательной организации? При ответе на данный вопрос используйте информацию о доходах и имуществе руководителей образовательной организации, подлежащую обязательному размещению на сайте организации в сети «Интернет».

7. Оцените примерный объем платных образовательных и иных услуг, предоставляемых в знакомой вам образовательной организации. Как можно увеличить объем данных предоставляемых услуг?

2.5. Технологии образовательных войн

Война – это жизнь во всех ее проявлениях. Из всех существующих на земле видов деятельности только война одновременно и позволяет, и требует использовать с полной отдачей все человеческие качества – и самые благородные, и самые низкие.

Мартин ван Кревельд[48]Образовательные войны так же, как и любые иные, предполагают два вида ведения боя, или в нашем случае – спецоперации: оборону и наступление. Оборона и наступление, таким образом, выступают в роли основных технологий ведения образовательных войн.

При осуществлении наступления в образовательной войне следует использовать общие принципы военной стратегии. Так, по замечанию Б. Лиддел-Гарта все принципы войны можно свести к одному – «сосредоточение силы против слабости»[49]. Также данный исследователь войн приводит несколько принципов ведения войны, которые заслуживают внимания в применении к нашей теме. К числу этих принципов относятся:

– выбор цели по своим средствам;

– не допустимо забывать о цели в связи с изменившейся обстановкой;

– выбирать необходимо такое направление, откуда противник меньше всего ожидает удара;

– действовать необходимо по линии наименьшего сопротивления;

– выбирать необходимо направление, на котором может быть создана одновременная угроза нескольким объектам;

– необходимость обеспечения гибкости плана и диспозиции войск с учетом возможных изменений в обстановке;

– нецелесообразность нанесения удара всеми силами, пока противник начеку, т. е. когда он занимает выгодные позиции для отражения удара или уклонения от него;

– нецелесообразность возобновления наступления на том же направлении (или в той же группировке) после того, как оно потерпело неудачу[50].

Данные принципы, естественно, применимы и для образовательных войн, особенно локальных войн и войн между образовательными организациями. Особенность образовательных войн указанных видов по сравнению с «горячими» войнами состоит в том, что возникает гораздо больше возможностей по сокрытию как замысла наступления, так и самого процесса ведения наступления.

Механизмы ведения образовательных войн, как, например, организация потока обращений граждан в государственные органы, уполномоченные на осуществление проверок образовательных организаций, подделка документов, и даже использование криминальных методов давления и угроз в отношении руководителя и иных членов коллектива образовательной организации сами по себе не создают ощущения у жертвы ведения против нее образовательной войны.

До тех пор, пока у жертвы не сложится цельная картина происходящего, все действия против себя жертва, то есть образовательная организация, скорее всего, будет воспринимать как отдельные, не связанные между собой неприятности.

Только цельная, системная картина, сформированная по результатам анализа или при помощи агентурных сведений, позволит образовательной организации, выступающей в роли объекта нападения, сформировать действенную оборону вместо ситуативного реагирования на некие внешние раздражители.

В реальной горячей войне, по словам участника Второй мировой войны, служившего на командных должностях и в качестве офицера Генерального штаба немецкой армии на Восточном фронте Эйке Миддельдорфа, для успешной обороны «войска должны занять оборонительные позиции, представляющие собой глубоко эшелонированную систему опорных пунктов с очагами сопротивления между ними»[51].

В связи с этим, в обороне от агрессора в образовательной войне для образовательной организации принципиально важны следующие меры:

Внутренние меры:

1. Тщательное соблюдение всех действующих норм, установленных законодательством, что лишает агрессора возможности воспользоваться выявленными нарушениями для организации нападения. Данное соблюдение должно предполагать мониторинг изменений требований законодательства, действующего по отношению к образовательной организации.

2. Разработка и утверждение необходимых процедур прохождения и принятия локальных нормативных актов. Локальные нормативные акты в образовательной организации регламентируют самые разнообразные стороны жизни и деятельности – образовательную, научную, методическую, хозяйственную и др. Важно, чтобы в разработке и принятии локальных нормативных актов участвовали все заинтересованные лица, включая, например, родителей. Чем больше будет проведено экспертиз проекта локального акта, тем больше оснований для того, чтобы считать указанный акт обоснованным и действенным.

Так, например, в организации высшего образования необходимо четко разделить компетенцию между ученым советом образовательной организации и ректором, в школе – между директором и педагогическим советом, родительским комитетом и другими органами.

3. Крайне необходима эффективная система оплаты труда, которая, особенно в части, касающейся стимулирующих выплат, должна восприниматься в коллективе образовательной организации как справедливая. Как правило, большинство внутренних конфликтов в образовательных организациях связаны с заработной платой, что вполне объяснимо. Поэтому не будет выглядеть лишним постоянный мониторинг применения системы оплаты труда, с регулярным обсуждением оснований и порядка назначения стимулирующих выплат и открытым обсуждением конфликтных ситуаций.

4. Профилактика криминальных проявлений среди обучающихся, работников образовательной организации, установление режима охраны, исключающего появление на территории образовательной организации криминальных элементов.

5. Тщательный контроль за сферой договорной работы, позволяющий исключить какие-либо ошибки и нарушения при осуществлении закупок товаров, работ и услуг (включая назначение ответственного (ответственных), установление системы контроля, своевременную подачу отчетности, соблюдение процедуры и др.).

6. Оформление всех прав на недвижимое имущество, находящееся в ведении образовательной организации, включая земельные участки, здания, строения, сооружения, помещения. Как правило, оформление прав на недвижимое имущество выглядит крайне затруднительным с точки зрения затрат времени, но принципиально важно хотя бы начать какой-то процесс – подать заявление в уполномоченный орган, организовать процесс сбора документов для подачи в суд или в учреждение юстиции по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Наличие процесса в данном случае будет означать намерение образовательной организации решить проблему, связанную с оформлением недвижимого имущества, и обозначить свое право на указанное имущество.

7. Постоянный и систематический мониторинг обстановки среди обучающихся, включающий организацию регулярных встреч, участие обучающихся и преподавателей в совместных мероприятиях, усиливающих корпоративную солидарность в образовательной организации.

8. Выявление наиболее опасных потенциальных и реальных союзников и «своих» людей для нападающего среди работников и, возможно, обучающихся образовательной организации. Их нейтрализация, перетягивание на свою сторону.

Внешние меры:

1. Успешное прохождение всех официально установленных процедур оценки качества деятельности образовательной организации. С точки зрения российского законодательства, к таким процедурам возможно отнести:

– государственную аккредитацию, целью которой является подтверждение соответствия федеральным государственным образовательным стандартам образовательной деятельности по основным образовательным программам и подготовки обучающихся в образовательных организациях (часть 2 статьи 92 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»);

– федеральный государственный контроль качества образования, под которым понимается деятельность по оценке соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам федеральным государственным образовательным стандартам посредством организации и проведения проверок качества образования и принятия по их результатам установленных мер (часть 2 статьи 93 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»).

Также к такого рода процедурам возможно отнести мониторинг системы образования, который представляет собой систематическое стандартизированное наблюдение за состоянием образования и динамикой изменений его результатов, условиями осуществления образовательной деятельности, контингентом обучающихся, учебными и внеучебными достижениями обучающихся, профессиональными достижениями выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, состоянием сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность (часть 3 статьи 97 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»).

Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемых государственных (муниципальных) услуг (выполняемых работ), предусмотрены в качестве обязательного элемента государственных и муниципальных заданий, которые опосредуют бюджетное финансирование государственных и муниципальных образовательных организаций – бюджетных и автономных учреждений (статья 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

Принципиально важно, чтобы к образовательной организации отсутствовали претензии в ходе прохождения указанных, официально установленных процедур оценки качества деятельности. Обеспечение отсутствия или минимизация такого рода претензий – важнейший элемент обороны образовательной организации от потенциального и реального агрессора. Любой агрессор может воспользоваться наличием проблем в образовательной организации, подтвержденным в результате прохождения установленных государством процедур, в целях развития конфликта, нагнетания истерии, аннигиляции руководства.

2. Установление и поддержание нормальных взаимоотношений с представительными органами работников – профессиональными союзами и иными представительными органами работников. При отсутствии нормального режима взаимоотношений с профессиональными союзами и иными представительными органами работников необходимо заранее минимизировать риски, связанные с возможным использованием при нападении такого мощного механизма, как профессиональные союзы.

Так, в частности, слабым местом любого профессионального союза является его тотальная зависимость от своих членов. При этом членом профсоюза может стать любой работник образовательной организации, и руководящие органы профсоюзной организации по общему правилу не вправе в этом ему отказать.

В связи с этим, возникает возможность массового вступления в члены профсоюза работников, лояльных администрации образовательной организации, с последующим инициированием перевыборов руководства профсоюзной организации или, как минимум, затруднения их деятельности, направленной против руководства образовательной организации.

Существенным моментом выступает достаточно облегченный порядок создания профессиональных союзов, которые не обязательно должны регистрироваться в форме юридического лица. Соответственно, при нелояльной профсоюзной организации у администрации образовательной организации появляется возможность создания новой профсоюзной организации, более лояльной по своей ориентации. Соответственно, появляется конкуренция между профсоюзными организациями, что существенно может затруднить деятельность нелояльной профсоюзной организации.

3. Организация эффективного взаимодействия с учредителями, контролирующими и проверяющими органами, позволяющего применять упреждающие меры для снятия каких-либо возможных проблем в будущем. Важно отвечать, хотя бы формально, на все обращения со стороны учредителя, представлять вовремя отчеты. Также важно реагировать на письма граждан и организаций (как правило, в течение месяца с момента получения), хотя бы формально. Зафиксированный факт отсутствия ответа на обращение гражданина может породить гораздо больше негативных последствий, нежели чем ответ в формате, который обычно именуется негативно окрашенным термином «отписка».

4. Систематическое поддержание положительного имиджа и положительной деловой репутации в средствах массовой информации, установление взаимосвязей со средствами массовой информации, позволяющих в нужный момент воспользоваться ими.

5. Обеспечение размещения максимально полной информации на сайте образовательной организации в сети «Интернет». Данная информация включает в себя как обязательную часть (в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» в статье 29 приведена информация, подлежащая обязательному размещению на сайте образовательной организации), так и часть, состоящую из различных не обязательных к размещению положений, позволяющих в выгодном свете представить деятельность образовательной организации.

6. Получение разнообразных форм признания высокого качества образовательной деятельности в рамках необязательных инициативных процедур, например, в ходе профессионально-общественной аккредитации, общественной аккредитации. Завоевание лидерских позиций в различных рейтингах и участие в мероприятиях, обеспечивающих выигрыш в каких-либо конкурсах. Результаты выигрыша всегда возможно предъявлять в публичном пространстве как доказательство высокого качества образовательной деятельности и высокого качества управления, что способно частично минимизировать возможные негативные последствия от нападения захватчиков.

7. Формирование заслонов на дальних подступах – организация устойчивого взаимодействия с заинтересованными лицами – работодателями, родителями, попечителями, спонсорами, иными лицами. Необходимо также блокирование потенциально опасных лиц среди обозначенного круга субъектов взаимодействия посредством дискредитации, уменьшения интенсивности взаимодействия. Просто налаженная система сбора информации часто может предотвратить неблагоприятное развитие событий.

Общеорганизационные меры:

1. Организация мониторинга внешних и внутренних угроз, позволяющего прогнозировать возможное возникновение проблем и эффективно их решать на этапе возникновения посредством вменения кому-либо из работников такого рода обязанности.

2. Организация надлежащего аналитического, юридического и бухгалтерского обеспечения деятельности образовательной организации. Как правило, образовательная организация в условиях России не может предлагать конкурентоспособную заработную плату для высококвалифицированных юристов, экономистов, бухгалтеров и других специалистов. В связи с этим, важно формирование круга знакомых квалифицированных специалистов, к которым периодически возможно обращаться за консультациями на условиях разовой или периодической оплаты и которые тем не менее не состоят в трудовых отношениях с образовательной организацией.

Мы назвали ограниченный набор мер, направленных на противодействие потенциальной и реальной агрессии против образовательной организации. В зависимости от конкретной ситуации может применяться тот или иной набор мер. Большинство вышеуказанных мер трудно отделить от мероприятий, которые возможно объединить под термином «наведение порядка», которое само по себе не коррелирует напрямую с войной. Однако и в горячей войне наведение порядка в тылу и на фронте выступает главным условием для победы.

Так же, как и в реальной войне, для руководителя образовательной организации в обороне предпочтительным будет руководствоваться некоторыми принципами. Так, например, фельдмаршал немецкой армии периода Второй мировой войны Эрих Манштейн отмечал, что победы немецких войск в войнах всегда были связаны с двумя обстоятельствами:

– проведением операций гибко и маневренно;

– предоставлением максимальной свободы инициативе и самостоятельности командирам всех степеней[52].

Оборона и наступление в образовательной войне также должны осуществляться гибко и маневренно и, с другой стороны, руководителям структурных подразделений образовательной организации, заместителям руководителя, другим работникам со стороны руководителя целесообразно предоставлять максимальную степень свободы, особенно в ситуациях, когда речь идет об обороне.

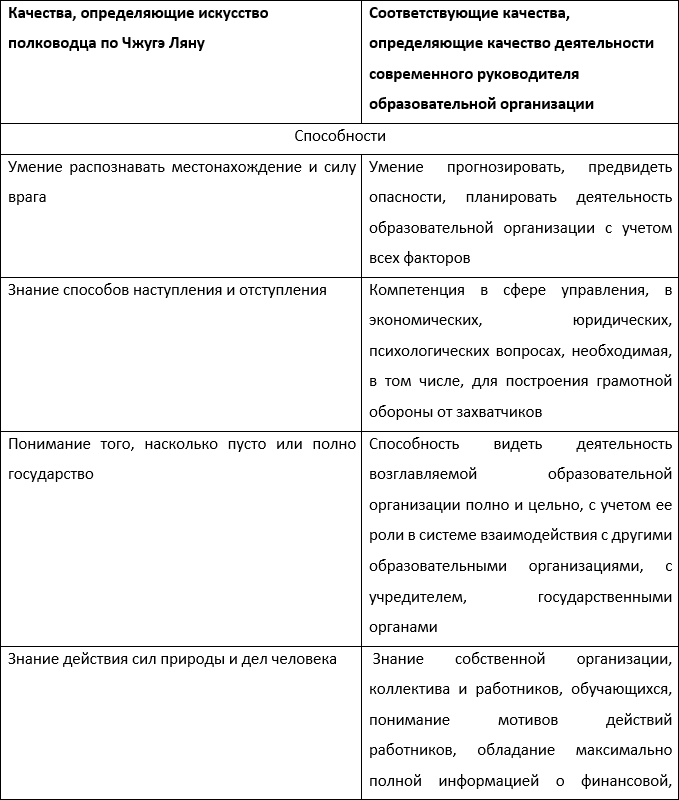

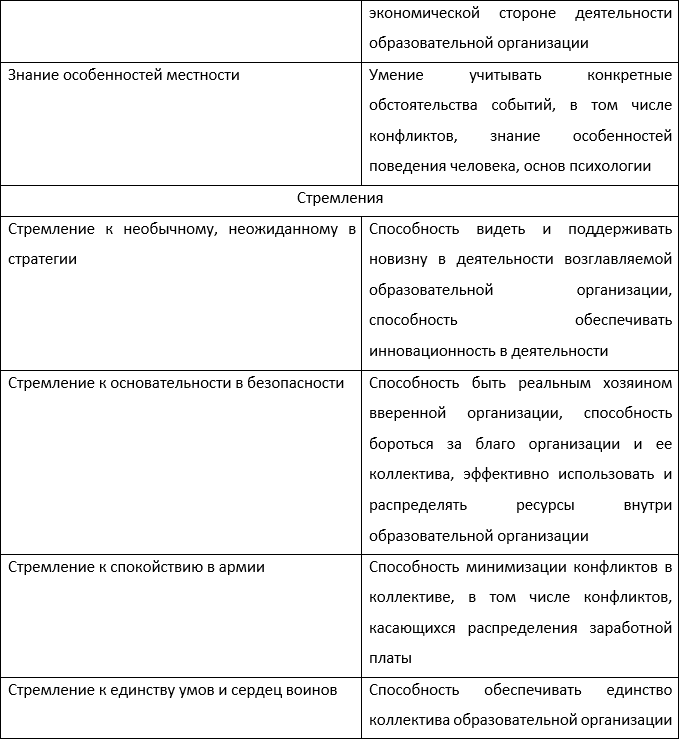

Китайский полководец и государственный деятель древности Чжугэ Лян сформулировал пять способностей и четыре стремления, составляющие искусство полководца[53]. Данные способности и стремления весьма актуальны и для руководителя образовательной организации, ведущего оборонительную войну против захватчиков в приложении к сегодняшней ситуации.

Представим их в виде нижеследующей таблицы:

Принципиально важной для руководителя является возможность заимствования из военной сферы механизмов и способов организации деятельности в сфере образования. Для любой образовательной организации являются весьма ценными примеры из истории войн, тактические приемы, используемые в бою. Однако принципиально важным вопросом является выделенная Клаузевицем общая методологическая основа войн, позволяющая объединить образовательные и иные войны в рамках одного общего родового явления.

В этом смысле методология ведения образовательных войн между образовательными организациями или локальных образовательных войн позволяет формулировать и использовать аналогии с «горячими» войнами. Так, например, использование при нападении на образовательную организацию на стороне нападающего органов по контролю и надзору возможно сравнить с использованием авиационной поддержки наземных войск.

Вывод из-под контроля образовательной организации помещения посредством его захвата возможно сравнить с танковой атакой. Применение информационно-психологических методов с целью вынудить руководителя образовательной организации уйти с должности возможно сравнить с операцией войск специального назначения, атаку на информационную систему образовательной организации при помощи компьютерных вирусов, логических бомб возможно сравнить с использованием тактических ракет и т. д.