полная версия

полная версияВсё Начинается с Детства

Чтобы не было страшно, мы явились большой компанией: Колька с Сашкой и их сестра Ленка, Эдем с Рустиком, Вовка Опарин, я. Кто-то из взрослых провел нас в спальню. Наш приятель лежал на матрасике, укрытый по пояс покрывалом, голова его покоилась на белоснежной подушке, на которой особенно ярко выделялось лицо. Мы уселись на корточках вокруг матрасика и сидели молча, стараясь не глядеть на этот раздутый, синевато-белый пузырь, на котором и без того узкие глаза совсем заплыли, а нос сполз куда-то вниз, к ставшему совершенно маленьким рту. Какая-то жалкая, реденькая прядочка волос виднелась на верхней части этого пузыря… Все, что осталось от черных, как смоль, волос Ильяса!

Что-то тянуло меня посмотреть на него, но тут же хотелось отвести глаза. И когда я их отводил, я очень ясно видел перед собой прежнее лицо Ильяса.

* * *Я хорошо помню день, когда это лицо показалось мне особенно приятным, красивым и добрым. В тот день – это было за два года до гибели Ильяса – в столовой нашей школы, которая также служила и актовым, и концертным залом, заканчивались приготовления к торжеству: нас, малышей-первоклассников, должны были принимать в октябрята, а третьеклассников – в пионеры. Все столы и стулья были горой составлены в дальнем углу, отчего столовая сразу стала больше, будто и стены ее раздвинулись. В натертых до блеска полах плавал солнечный свет, лившийся из окон.

Ответственным за приготовления к торжеству был дежурный класс, 3«А». Третьеклассники с красными повязками на рукавах бегали по залу с озабоченными лицами. Кто лестницу тащил, кто прибивал к стене лозунг, кто шары надувал, кто на сцене помогал микрофоны устанавливать. И все тихонько что-то бубнили. Можно было расслышать: «…торжественно клянусь…», «…выполнять законы и обычаи…» Сегодня им, третьеклассникам, повяжут красные галстуки.

Но сначала – наш черед…

Вот уже всех нас, будущих октябрят, привели в зал и выстроили – не шеренгой, а тремя кругами, один в другом. В середине, внутри этих кругов, стояли третьеклассники. Со сцены что-то говорил директор, но я от волнения ничего не мог разобрать, пока он не произнес: «Будущие пионеры, передавайте эстафету своим младшим товарищам!» И тут побежали к нам третьеклассники… Я в таком был волнении, что они казались мне не бегущими, а плавно и неторопливо плывущими в тумане. Вот кто-то подплывает к Женьке Андрееву – он стоит слева от меня, кто-то приближается к Гальке Бекташовой, что справа… Что-то они говорят, их руки мелькают… Все, как в тумане, сердце колотится. К волнению прибавляется страх: что же это ко мне никто не бежит? Может, про меня забыли?

Но вот еще одна фигурка поплыла в мою сторону… Передо мной остановился Ильяс Ильясов. Не торопясь отцепил свою октябрятскую звездочку. Приколол ее к моей голубой рубашке, похлопал меня по плечу.

– Поздравляю, Валерка! Теперь она – твоя. Ты теперь октябренок.

Он улыбнулся во все лицо, повернулся и стал удаляться так же неторопливо, будто плывя, как и пришел.

* * *Живое лицо с широкой белозубой улыбкой я и видел пред собой, сидя в спальне Ильяса. А про то, что случилось с этим лицом, я не хотел думать. Не мог!

Но вот пришли прощаться с нашим другом другие люди и мы вышли из спальни. Мы устроились на скамейке возле подъезда и, подсунув под себя руки, покачивая ногами, долго сидели молча. Разговаривать не хотелось.

– Завтра похороны, – сообщил Рустэм. Мы это знали и сами.

– Если бы его, как дядю Толика хоронили, с музыкой, – тоскливо сказал я. С тех пор, как он умер кличка «Хмырь» никогда не употреблялась нами.

– Где справедливость! – Горестно отозвался Вовка Опарин. – Нет справедливости.

Мы молча согласились с ним.

Хотя у подъезда в день похорон собралось много народу, было очень тихо. Говорили шепотом, никто не оплакивал покойника. Не кричала и не плакала и мать Ильяса. Но лицо ее я запомнил. Оно было совершенно неподвижное, как неживое. Глаза запали, обведенные черными кругами. Ее поддерживали с двух сторон, но шла она все равно еле-еле. Вынесли носилки. На них лежал наш бедный друг, закутанный в темную ткань. И все это – в тишине, без музыки, без плача и горестных выкриков. Так странно было при таком скопище народа не слышать ничего.

Как и на похоронах дяди Толи, процессия двинулась к центральной улице. Только впереди несли не гроб, а носилки, только люди шли в такой странной тишине. Тихо было и когда подошли к тому месту, где стояла машина: Ильяса не ждали музыканты с их громкоголосыми инструментами.

Выдался безветренный, тихий, по-особому ясный осенний день. Пыльные смерчи не гоняли по улицам, как обычно бывает в это время. Казалось, и погода знает, что провожать Ильяса надо тихо, по татарским обычаям…

Глава 20. «а нам наплевать»…

Плевок плавно летел сверху, описав дугу, прежде чем плюхнуться на асфальт под моим окном. При этом раздался характерный, хорошо знакомый мне звук. За ним сразу же последовал второй, потом третий, и так без перерыва…

По частоте плевков я с точностью мог определить, сколько там, наверху, плюющихся. Я сам так часто вместе с друзьями занимался этой увлекательной игрой, что детально изучил все ее этапы, скорость падения плевка, звучание…

Сейчас плевками занимались мои друзья, братья Эдэм и Рустэм на своем третьем этаже. А я на своем первом этаже сидел у окна и наблюдал за их игрой с досадой и завистью.

«Хрр-р-р», послышалось сверху.

Я хорошо знал, что за этим последует…

Вот это «хрр-р-р», к примеру, издал Рустик. Он сейчас стоит, ухватившись обеими руками за оконную раму, словно гимнаст – за перекладину. Всем телом он откинулся назад и, запрокинув голову, всхрапнул, как конь. Для чего? Чтобы во рту собралось побольше слюны… А вот сейчас он уже стремительно пригнулся к раме и у самого ее края с силой сделал плевок…

Впрочем, у нас, пацанов, плевок имел другое название – «харчок». Соответственно сама игра – соревнование, кто плюнет дальше, не высовываясь из окна, – называлась «похарчиться». Не очень благозвучно, но… Так уж нам нравилось.

Почему же я сегодня не принимал участия в этих замечательных соревнованиях, а тоскливо сидел на веранде в роли стороннего наблюдателя?

Дело в том, что меня не позвали. Вот уже дня два, как пацаны перестали со мной играть, разговаривать, вообще не замечали меня. Хотя мы перед этим не ссорились, я догадывался, в чем дело, и, страдая от одиночества, не мог себя заставить первым просить о перемирии.

Мы не ссорились, но поссорились наши отцы…

Причиной ссоры стала игра в мяч у нашего подъезда. Играла большая компания, в том числе Эдик, Рустик и Колька. Вообще-то играть в мяч у подъездов не разрешалось, но ребята то и дело нарушали это правило. И особенно часто нарушали его у нашего подъезда, точнее – у нашей веранды. Может быть, это и придавало особую прелесть игре…

Самым вспыльчивым и нетерпимым из взрослых в этом доме был мой отец, а, значит, у игроков появлялась приятная возможность вывести его из себя, послушать, как он орет…

И, может быть, поэтому мяч, взлетая в воздух, чаще всего ударялся не об асфальт и не о подъезд, и не в раму веранды соседки Доры, а именно в нашу!

Вот по какой причине я с тревогой наблюдал за игрой, стоя у окна веранды, а во двор не выходил.

Окна нам били уже несколько раз, видеть, как отец бушует, мне радости не доставляло, и я предпочитал быть подальше от игроков.

Когда мяч, наконец, влетел в наше окно, я успел отскочить и стекла посыпались не на меня…

Еще не затих звон и скрежет, как я услышал топот: это разбегались во все стороны перепуганные мальчишки. Как беснуется Юабов, лучше было слушать издалека…

Я огляделся. На полу веранды среди осколков стекла лежал черный резиновый мяч, хорошо мне знакомый. На этот раз мяч показался мне каким-то самодовольным. Нарисовать бы ему мелом глаза и нос – а уж рот, конечно, появится сам. Причем, с широкой улыбкой: мол, нет для меня никаких преград.

Я подержал мяч в руках – и положил в уголок. Отдавать его было некому, пацаны попрятались. Да мне, как я сейчас понимаю, не очень-то и хотелось оказывать им такую услугу: окно ведь они нам разбили…

Ладно, пусть пока полежит здесь, решил я. Пусть-ка придут за мячом сами! То есть как пострадавший, я как бы перешел в этот момент на сторону отца, злорадствовал, что ребятам достанется, и не задумывался о последствиях такого выбора…

Вечером в нашу входную дверь постучали.

Зашел Василий Николаевич, отец Кольки и Сашки. В нашем подъезде он считался человеком значительным: Василий был торговым работником и кое-кому помогал с дефицитными продуктами, с мясом, например.

К нашей семье это не относилось: мало кто захотел бы помогать отцу…

Дальше прихожей Василий не пошел, перебросился какой-то шуткой с мамой, спросил дома ли Амнун. Вышел отец, они поздоровались.

– Верни, пожалуйста, детский мяч, – попросил сосед.

– Да, он у меня, – неторопливо промолвил отец. – Но пусть сначала вставят новое стекло…

Тут Колькин отец посмотрел на меня, молчаливо стоящего у двери своей комнаты.

– А мои дети всегда уходят к себе, когда взрослые разговаривают, – сообщил он мне.

Делать было нечего, я ушел к себе и притворил дверь. Но незачем и объяснять, что я прислонился к ней ухом.

Сначала голоса звучали довольно спокойно.

– Это наш мяч, Колькин… Мои дети окна не били. Говорят, это был Сервер, из соседнего подъезда, – басил Василий.

– А мне какое дело, Сервер, не Сервер… Играли вместе, да? Значит все и отвечают… Отдам мяч, когда заменят стекло, – все так же монотонно отвечал отец.

– Послушай, Амнун… – голос Василия звучал уже раздраженно. – Я же тебе объясняю, что Колька ни при чем…

Но объяснять что-либо отцу было делом совершенно безнадежным. Он был упрям и никогда не шел на уступки, даже ради хороших отношений с людьми, даже когда речь шла о детях… Он просто не знал, что это такое уступка, великодушие, переговоры…

Отец был спортсменом, тренером. И, вероятно, любую конфликтную ситуацию рассматривал, как соревнование, где перед ним – противник. А противника нужно победить! Никаких компромиссов!

– Не отдам, понятно?

– Да ты что, не понимаешь, что ли?…

Голоса звучали все громче, послышались выкрики, топот ног. Я, вытянув шею, высунул голову в прихожую. Отцы уже сцепились у двери. Уже бежала из кухни мама с криком: «Папещ, перестаньте! Что вы, Василий!» И, конечно, ей же и досталось: разъяренный отец отпихнул ее, почти отшвырнул к стене. Вероятно, это и отрезвило немного Василия. Пробормотав: «Ну и псих! Эсь, ты прости…» – он вышел, хлопнув дверью…

Вот после этой истории Колька с Сашкой, владельцы мяча, перестали со мной водиться. И Эдем с Рустиком – тоже…

Сидя неподалеку от распахнутых окон веранды, внимательно и ревниво прислушиваясь к «харчкам», я незаметно начал размышлять о наших отношениях.

Уже не в первый раз пацаны внезапно со мной ссорятся. Или вся компания прекращает со мной водиться даже и без ссоры. Ссоры и драки между мальчишками – дело обычное. Подрались, разругались, а через час обо всем забыли.

Но тут было по-иному, тут было что-то другое.

И я вдруг подумал: а ведь это почти каждый раз из-за него, из-за отца… Ну конечно, как же я не замечал раньше? Стоит ему поругаться с кем-нибудь из соседей, с тем, у кого есть дети, мои друзья, как они начинают меня сторониться. А он ругается так часто! Наверно, пацаны слышат дома, как родители все это обсуждают, говорят про моего отца… Говорят такое…

Тут я даже съежился, так мне стало обидно и неприятно. Я и раньше понимал, что отцовский характер известен всему дому, что его боятся, сторонятся. Сам-то я лучше всех знал, каков он с мамой, с нами, детьми. Но и каков он с другими, я тоже не раз видел.

Теперь бы я назвал характер отца непредсказуемым. Он мог помочь в чем-то человеку, хорошо, щедро помочь, а вскоре по непонятным причинам, ничего не объясняя, перестать с ним разговаривать. Но в любом случае должен был непременно настоять на своем, не слушая никаких доводов, проявляя железное упрямство…

Да, в доме не любили моего отца. Но я-то при чем тут?

Стоя на веранде и прислушиваясь к «харчкам», я горестно размышлял обо всем этом.

Я знал, что скоро мы помиримся, что пацаны сами подойдут ко мне, заговорят, позовут играть. Но минута не становилась от этого менее горькой. Мы помиримся, а потом они снова меня не захотят принимать в компанию?

Когда это случится? И сколько еще раз мне терпеть обиды? И неужели пацаны не понимают, что сам я гораздо больше страдаю из-за моего отца, чем кто-нибудь из них?

А с третьего этажа все доносилось хр-р-р, хр-р-р. Как будто мои друзья, стоя там, наверху, говорили: «А нам наплевать!»

Глава 21. Воскресные радости

– Ма-ла-ко-о! Кислый, пресный ма-ла-ко-о! – звонко и протяжно звучит за окном веранды. Это старая наша знакомая, молочница Фируза. Нет еще и восьми, но она уже, как всегда по воскресеньям, тут как тут. Мы с Эммкой наперегонки мчимся вслед за мамой открывать дверь. И вот она на пороге – приветливая, со смуглым лицом и обветренными щеками. Легко ставит на пол свои тяжелущие алюминиевые бидоны (каково ей таскаться с ними пешком по всему району) и здоровается с мамой: «Яхши ми сиз, опаджон?» Я люблю смотреть, как аккуратно и ловко наливает Фируза молоко в литровую банку, подставленную мамой. Так ловко, что струя падает, не колеблясь, и ни одна капля не прольется мимо. Бидон в ее руках кажется таким легким, а ведь мне не то что не поднять, мне и с места не сдвинуть эту глыбу… Фируза-опа напоминает мне одну из тех торговок маслом из Багдада, о которых я читал в какой-то книге о средневековом Востоке. Они разливали по сосудам масло столь искусно, что колечко, положенное на узкое горлышко глиняного кувшина, оставалось чистым…

Налив молоко, Фируза-опа ласково улыбается нам с Эммкой. Детей она любит, у нее у самой их много.

– Нравится мой малако-о?

Мы поспешно киваем. Нам нравится молоко, нравится и сама Фируза. Ее черные, как смоль, волосы заплетены во множество косичек, спадающих на темно-зеленую бархатную жакетку. Яркие и широкие шелковые штаны стянуты на икрах, обнажая шлепанцы, надетые на босу ногу… Ну, а что касается молока – мама считает, что прекрасное молоко дает корова Фирузы! Мы тоже так думаем… Мама его кипятит, ставит кастрюльку в холодильник, и наутро там образуется толстая, чуть кремовая пенка – сливки… Ничего нет на свете вкуснее! А как красива эта пенка, как она мерно покачивается на поверхности молока! Очень жалко было ее трогать, но острое желание превосходило жалость. Пенка беспощадно разламывалась и раскладывалась в пиалы… Ах, как быстро она исчезала во рту вместе с кусочками хлеба!

– Налить еще малака-а? Хотите больше? – спрашивает соблазнительница, наполнив банку. О, она прекрасно умеет читать все, что написано на наших лицах! Фируза действует очень умело: ведь мама тоже не железная…

Но вот молочница ушла, громыхнули ее бидоны на следующей площадке. «Пресный, кислый ма-ла-ко-о!» – эхом разнеслось по подъезду.

Не успела закрыться дверь, как снова раздался стук. Это сантехник, дядя Толик. Мама вызвала его, чтобы заделать в ванной щель между краем ванны и стеной. Мы с Эммкой, купаясь, конечно забывали об этой злосчастной щели и обычно вылезали из ванны не на пол, а в большую теплую лужу, посреди которой, как болотистый островок, хлюпала мокренькая цветная дорожка.

Пузатый дядя Толик, кряхтя, склонился над ванной. Хотя ему и сорока нет, он из-за этой своей полноты довольно неуклюж и зачастую не может пролезть к нужному месту – в ванных и туалетах, как известно, не слишком-то просторно… У светловолосого дяди Толика лицо круглое и очень доброе. Попроси его мама втиснуться под ванну, чтобы отремонтировать трубу, думал я, глядя на него, он бы так и сделал, но, конечно, застрял бы… И вот торчат из-под ванны дяди-Толиковы ноги, а он, приподняв ванну своим толстым пузом, отвинчивает сточную трубу… И лужа возле ванны все шире, все глубже… И уже плывет по ней, покачиваясь, ванна-корабль… А дядя Толик – это кит, на горбу которого (или на пузе, какая разница!) этот кораблик плывет… А мы с Эммкой на этом самом корабле визжим от удовольствия, просим: «В Африку, дядя Толик! Пожалуйста, в Африку! К Айболиту, к гиппопотамам!»

На этот раз все было гораздо прозаичнее. Дядя Толик заделал щель, починил сломанный кран. Мама с ним расплатилась.

– Скоро холода опять, – вздохнула она, отсчитывая рубли. – Как будет с горячей водой?

– Ой, Эсенька, не знаю, – в котельной вроде бы ремонт замышляют…

– На зиму? – ужаснулась мама. – Опять два месяца будем без отопления?

– Эсь, а начальству-то что? У начальства-то будет тепло!

Высказав свое мнение о начальниках, сантехник ушел. Мама позвала нас завтракать.

Кухня у нас небольшая, но столик на двоих в ней помещается. Мы с Эммкой уселись, и мама подала нам завтрак: сладкий сырок с изюмом… Мама очень вкусно готовит, но для нас с Эммкой никакие чудеса кулинарии не могут сравниться с ванильными сырками, купленными в молочной. Для нас эти сырки – самое желанное, самое восхитительное лакомство. Прекрасен запах сладковатого творога, смешанного с ванилью. Прекрасна белизна, в которой таинственно темнеют изюминки. А уж вкус!..

Разрезав сырок, мама разложила его в две пиалы. Схватив ее обеими руками, Эммка тревожно заглядывала то в свою пиалу, то в мою: а вдруг мама разделила неправильно и мне досталось больше? Проверка прошла благополучно… Мы ели, не торопясь, смакуя каждый кусочек, стараясь растянуть удовольствие.

Тем временем мама появилась за спиной у Эммки с гребешком в руках. Кухня, конечно, не парикмахерская, но расчесывать Эммкины кудряшки так трудно, что приходится ловить подходящую минуту. Такую, например, как сейчас, когда Эммка наслаждается своим сырком и готова вытерпеть любую пытку. Даже эту… Ее густейшие каштановые волосы запутались за ночь, замотались, свалялись так, что хоть отрезай некоторые клубочки. Но мама терпеливо и осторожно работает гребешком, расчесывая прядь за прядью.

– Еще! – требует Эммка, облизывая пиалушку.

– Пожалуйста, дай еще, – поправляет мама. – Не забывай, ведь ты уже большая, тебе пять лет…

Эммка повторяет просьбу – и получает добавку… Мне, конечно, сырка не достается, зато достается мамин ласковый взгляд. Больше, чем взгляд, – то выражение маминого лица, которое может утешить любые мои печали, усмирить мои капризы. Уголки ее губ приподнимаются в нежной улыбке, густые брови сливаются в одну плавно бегущую волну… «Она же малышка, сынок. Прости ей…» – вот что говорит ее взгляд, ее лицо, как бы объединяя нас в заботе об Эммке…

Ну, ничего, счеты с сестренкой можно будет свести потом, наедине… А пока она наслаждается своей добавкой, а я слежу, как мама неустанно бороздит гребешком уже послушные теперь кудри, время от времени снимая с зубцов пушистые клубочки волос и складывая их на подоконнике… Неужели же, думаю я, мама и Эммке собирается делать когда-нибудь прическу с волосяной шишкой? Ну уж нет, Эммке это нисколько не подходит! Мама – это другое дело. А Эммка… И я даже зажмуриваюсь, представив себе, какой некрасивой будет кудрявая сестренка с шишкой волос на затылке.

Но вот и та, и другая закончили свою работу. Я тоже очнулся от размышлений и вдруг заметил, что сестренка облизывается, уставившись на меня. Чего смотрит-то? На сырок я, что ли, похож? Ну, хорошо-о-о…

В эту игру – кто кого перетаращит – мы играем не в первый раз. Эммка всегда проигрывает и, конечно, забывает об этом. Свой главный маневр я начинаю не сразу. Сначала – все очень безобидно: я то щурюсь, то, наоборот, вытаращиваю глаза так, что они вылезают из орбит, то скашиваю зрачки направо, налево, подымаю их, опускаю, вращаю глазами… А ты, мол, можешь так? Да, Эммка это может и все послушно повторяет… Я коварно приближаюсь к цели: начинаю быстро-быстро похлопывать ресницами… Эммка повторяет, как может, но ей очень трудно. И тут – мой беспроигрышный ход – я начинаю моргать одним глазом! Вот этого Эммка совсем не умеет, не получается у нее ничего! Она щурится, жмурится, приподнимает нос, даже верхнюю губку – все тщетно!

О, какое отчаяние написано на ее лице! Вот этого я ждал, я даже знаю, чем все сейчас завершится. Вскочив со стула, Эммка затопала ногами – и завизжала. Но как! Не просто во весь голос, а таким громким, пронзительным, непрерывным визгом, что слышен он, конечно, по всему дому.

Все малыши любыми путями стараются добиться своего. Но у моей сестренки способности выдающиеся: умением визжать, голосистостью она превосходит всех девчонок в доме… Я размышляю об этом, наслаждаясь победой. Конечно, сестренку немного жалко… И успокоить-то ее не так трудно: если бы я сейчас пожалел ее, обнял… Или даже в щечку поцеловал… Хитрюшка такая! Значит, я прощения должен просить? Ну уж…

И я сижу себе, как ни в чем не бывало, пожимаю плечами. Чего это она вдруг? С ума сошла, что ли? Или сырками объелась? Я сижу, пожимаю плечами и смотрю на маму очень невинными глазами, с улыбкой взрослого, снисходительного человека: «Малышка… Простим ее».

Глава 22. Однажды ночью

Но до этой ночи был день, который я провел неплохо. А вечер – просто прекрасно…

Сначала я сидел на веранде и занимался рисованием. Положив лист бумаги на подоконник, я рисовал снежинки. Рисовал я их красным карандашом – толстым, с мягким грифелем. Замечательный у меня был карандаш, импортный. И снежинки получались очень красивые.

– Ты чего там сидишь?

Это с улицы окликнул меня Димка.

Наши веранды имели общую стену, так что Димка, живший в шестом подъезде, был моим ближайшим соседом. Поэтому мы были почти приятели, хотя Димка был года на три постарше да к тому же имел причины важничать: папа его был офицером…

– Погляди! – гордо сказал я, показывая Димке свое произведение, для чего мне пришлось, изогнувшись дугой, повиснуть на раме своего окна, погляди, как красиво! Знаешь, почему так ярко получилось? Это потому, что я слюнявил грифель!

Но на Димку мои успехи в области искусства не произвели ожидаемого впечатления. Наоборот, он сделал такую гримасу, будто увидел что-то противное.

– Нашел, чем заниматься! В такую-то погоду… Пошли лучше в офицеров сыграем!

Погода, действительно, была прекрасная. Стояла осень – совсем недавно закончились мои первые школьные каникулы, но закончились и нестерпимо жаркие летние дни. Солнце уже не шпарило с зенита, а светило мягко, словно лаская все вокруг. В такой денек только и гулять…

Я вздохнул. Мама сегодня работала во вторую смену, папа возвращался домой не раньше восьми вечера, а сейчас было около пяти. Значит, мне предстояло еще не меньше трех часов сидеть в запертой квартире. Выходить из дома в отсутствие родителей нам с Эммкой запрещалось…

– У меня ключей нет, – печально доложил я Димке. – А мама заперла нижний замок…

– При чем тут нижний – верхний… Ты на каком этаже живешь? Забыл?

Забыть-то я не забыл, конечно, и через окно веранды на улицу вылезал много раз, не так уж это трудно. Пугало другое: как с Эммкой быть? Она ведь тоже дома… Конечно, с ней ничего не случится, если побудет одна, большая уже. Но ведь все расскажет родителям эта ябеда!

Я стоял в тяжелом раздумье. С улицы доносились голоса ребят, хохот. Там шли приготовления к игре.

– Ну-у? Давай же! – поторапливал Димка.

И я решился. Воровато оглянувшись на дверь в комнату, я перекинул ногу через раму. Димка поднял руки, чтобы подстраховать меня. И в ту же секунду на вернаду выскочила Эммка.

– А я все расскажу! Я все расскажу маме! – радостно вопила она, подпрыгивая. Ее короткое платьице надувалось, как маленький парашют, кудряшки вздымались, глаза сверкали… Удивительное дело – почему это девчонкам доставляет такое удовольствие ябедничать?

Уже вися на раме по ту сторону окна, я показал сестренке кулак и спрыгнул… Пусть немножко поорет, скоро надоест…

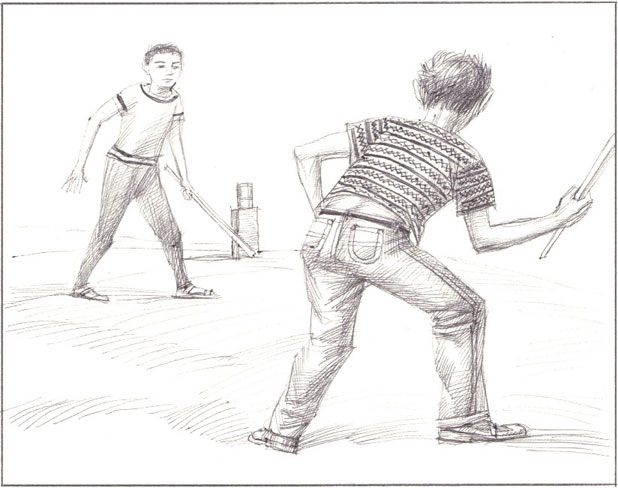

Я пошарил рукой в кустах возле нашего огорода. Там у меня была припрятана палка – хорошая, отшлифованная, без изгибов и заноз. Именно то, что нужно для игры в офицеров.

Неподалеку от подъезда на площадке за тротуаром все уже было готово для игры. Очень старательно и четко были прочерчены примерно в двух метрах одна от другой семь параллельных полос. Первая была «солдатской», каждая последующая обозначала очередной офицерский чин, кончая генеральским. Добраться до этого высокого звания – вот цель игры. Перед последней, генеральской линией установлена на кирпичах жестяная банка. Собьешь ее своей палкой-битой, вернешься к тому же невредимым с поля боя – заслужишь очередной чин. Это далеко не так просто, можете мне поверить. Мальчишки – большие мастера придумывать сложные военные игры. Разбитые коленки, синяки и прочие ранения никого не пугают. Они только приносят славу…