Полная версия

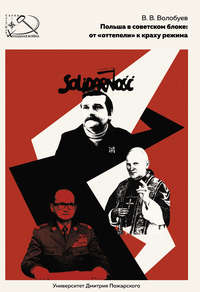

Иоанн Павел II: Поляк на Святом престоле

Между тем мартовские волнения заставили Гомулку по-иному взглянуть и на Пражскую весну. Поначалу он приветствовал отстранение сталиниста Новотного, но теперь, пережив всплеск общественных волнений у себя в стране, изменил свое отношение. В частности, принялся именовать Дубчека в личных записях не иначе как «Дупчеком» («дупа» по-польски – «задница»). Ярость партийного лидера была вызвана страхом, что под лозунгом демократизации Чехословакия сползет в капитализм, а следом за этим – выйдет из Организации Варшавского договора. Казалось бы – ну и что? А то, что тогда она неизбежно попадет под влияние ФРГ, и повторится ситуация 1939 года.

Дамокловым мечом над Польшей висела проблема западной границы. ФРГ отказывалась признавать ее, в силу чего Гомулка панически боялся любых геополитических изменений в Европе. Поэтому он вместе с восточногерманским лидером Вальтером Ульбрихтом принялся настойчиво добиваться от Брежнева силового подавления Пражской весны. Двадцать первого августа 1968 года их мечты сбылись: войска ОВД вторглись в Чехословакию, Дубчек был арестован и вывезен в Москву.

«Наша интервенция была сродни нашей помощи Вьетнаму», – объяснял Гомулка в мае 1969 года румынскому вождю Николае Чаушеску, который осудил эту акцию. Румыны не могут этого понять, продолжал глава польских коммунистов, так как не граничат с Чехословакией, «а у нас гитлеровцы резали людей как уток», так неужели нужно ждать, когда все это повторится?416

В то время как растоптанная Чехословакия погрузилась в траур, поляки, наоборот, праздновали 50-летие независимости. Ситуация выходила немного шизофреническая. Старый День независимости, установленный в годовщину окончания Первой мировой войны, был давно заменен коммунистами на День возрождения Польши, который отмечался 22 июля, в память о манифесте, выпущенном просоветскими силами в 1944 году. Однако юбилей независимости по-прежнему отмечался на официальном уровне, хотя при этом старались не вспоминать имя человека, с которым была связана эта дата, – Юзефа Пилсудского.

Польские иерархи подготовили особое «Письмо» в честь годовщины, которое огласили 15 сентября 1968 года в Ясногурском монастыре. В этом «Письме» епископы выразили свою солидарность со всеми, кто, подобно полякам, в разные годы отстаивал национальную независимость, в том числе чехам и словакам; каждое нарушение этой свободы, говорилось в документе, глубоко ранит «польскую душу». Изначально в «Письме» содержались также рассуждения о том, насколько независим польский народ сегодня, но примас счел момент неподходящим для такого рода высказываний и вычеркнул эти строки417.

Вообще среди польских прелатов не было единства в отношении реформ в Чехословакии и вторжения войск ОВД. Известный своими трениями с правящей партией архиепископ Коминек не раз выражал публичную поддержку чехословацкой «оттепели», зато остальные представители епископата, в том числе Вышиньский, предпочитали хранить молчание. Ввод войск в Чехословакию также вызвал неоднозначную реакцию среди высшего духовенства страны. Часть его выступила резко против, называя такой шаг агрессией, другая часть заняла выжидательную позицию, опасаясь начала новой войны; были и те, кто поддерживал вторжение, выдвигая тот же аргумент о «немецкой опасности», что и представители властей418. Вышиньский избегал публично высказываться по этому поводу, в личных же беседах сокрушался, что Польша идет к изоляции, а всему виной – угроза советской интервенции, которая якобы вынуждает Гомулку действовать именно так419.

В знак протеста против вторжения депутаты «Знака» хотели сложить мандаты, но примас отговорил их – мол, католические депутаты могут сделать еще много полезного, оставаясь в парламенте (например, бороться за «культурную автономию» католиков), в то время как уход «Знака» привел бы к тому, что единственным выразителем мнения верующих объявил бы себя всегда лояльный властям ПАКС420.

Партийная верхушка была настолько вдохновлена внешним смирением кардинала, что в том же году вновь позволила ему выехать за границу. Некоторые итальянские и западногерманские газеты напрямую связали это со «сдержанной позицией» примаса по чехословацкому вопросу421. Сам Вышиньский понимал это: «Ну, поскольку примас молчал в марте, молчал в мае, молчал в августе, молчал о студенческих общежитиях, молчал о Чехословакии, то и получил паспорт»422.

Ставка партии сыграла на все сто. Уже в Риме, выступая в декабре 1968 года по ватиканскому радио, Вышиньский взялся опровергать штамп о поляках как завзятых антисемитах. Управление по делам вероисповеданий с удовлетворением восприняло это выступление как «фактическое отмежевание кардинала от пропаганды центров идеологической диверсии». Несомненно, им доставило особенное удовольствие, что эти слова прозвучали прямо в Ватикане – одном из таких «центров».

Вместе с Вышиньским поехал и Войтыла. Для него этот визит в Рим стал первым из разряда Ad limina apostolorum («К порогам апостолов»), которые всякий ординарий должен совершать раз в пять лет для отчета понтифику в делах и поклонения могилам апостолов Петра и Павла. Главной темой его беседы с римским папой стала пресловутая энциклика «Humanae vitae». Краковская курия как раз заканчивала составлять большой комментарий к ней. Эта работа показалась первосвященнику настолько важной, что в январском номере «Оссерваторе романо» за 1969 год опубликовали вступление Войтылы к комментарию423.

Кроме папы, Войтылу принял также новоназначенный префект Конгрегации вероучения, хорватский кардинал Франьо Шепер. Их встреча бросает некоторый свет на то, как Войтыла воспринял разгоревшееся тогда дело Шиллебекса. По словам польского архиепископа, «кардинал Шепер считает, что с точки зрения чувства веры и теологической правоты его и наша родина, церковь в Югославии и церковь в Польше способны дать очень много вселенской церкви, а особенно западноевропейской, где наблюдается некоторое шатание богословской мысли»424. Это заявление, кроме демонстрации явного расхождения между либеральным Западом и консервативным, но более лояльным папе, Востоком обнаруживает, кажется, и мотивы назначения на столь высокую должность гражданина социалистической страны: в момент, когда на понтифика из‐за его догматической энциклики обрушились громы и молнии со стороны как светской прессы, так и многих католиков капиталистического мира, поддержку он мог обрести по большей части у той части клира, которая попала под власть коммунистов.

***На новый 1969 год Войтыле пришлось иметь дело уже с отечественными сторонниками церковного либерализма – его старыми друзьями из «Тыгодника повшехного». В январском номере еженедельника главный редактор издания Ежи Турович опубликовал статью под говорящим названием «Кризис в церкви», где перечислил некоторые проявления недовольства верующих и клира линией Святого престола. Турович заявил, что для преодоления «кризиса» следует призывать не к сплочению рядов и подчинению воле иерархов, а к традиции раннего христианства с его близостью пастырей к пастве. Кроме того, он тревожился, как бы проведение соборных реформ не затормозилось встречным движением ревнителей прежней, довлеющей, церкви, что грозило бы расколом и даже ересью.

Статья была замечена и тут же получила отповедь примаса. Вышиньского раздражало, что «Знак» ослеплен новомодными течениями католицизма на Западе и совершенно не учитывает польскую специфику – «пытается вычерпать воду из Вислы и налить ее из Сены». Прямо с амвона кардинал заявил, что кризис не в церкви, а у самого автора статьи.

Войтыла поначалу был настроен миролюбиво. К этому его склоняла как дружба с Туровичем, так и незавидное положение, в котором оказался «Знак» после своих антиправительственных эскапад. Волею случая 14 января 1969 года во дворце краковского митрополита на ту же тему – «Церковь на Западе» – выступил только что вернувшийся из‐за границы архиепископ Коминек. Войтыла отметил схожесть доклада со статьей Туровича, но поставил в заслугу коллеге глубину и «надприродность» его текста, полного веры и надежды.

Все же спустя два месяца он вынужден был написать Туровичу критическое письмо, в котором упрекнул главного редактора «Тыгодника повшехного», что на страницах его издания – некогда столь славного – церковь почти не появляется. Войтыла сослался при этом на мнение Киселевского, что можно было счесть неявным выпадом против Туровича, ибо как раз тогда глава редколлегии по требованию цензуры перестал печатать фельетоны этого автора.

Турович был задет этим письмом куда сильнее, чем одергиванием примаса. Все-таки «Тыгодник повшехны» ходил под крылом краковского митрополита, да и сам Войтыла не раз публиковался на его страницах. В ответном письме Турович заявил, что еженедельник не может слиться с широкими массами католиков в их понимании веры, ибо выражает взгляды интеллигенции и идет собственным путем, хотя и чувствует свою ответственность за судьбу церкви425.

На первый взгляд, расхождение мнений отражало разный статус дискутантов: Турович как рядовой католик больше тяготел к церкви «пророков и учителей», нежели к церкви иерархов, чего Войтыла, конечно, разделить уже не мог. На самом деле все было не так просто. Войтыла продолжал ценить интеллектуальный багаж «Знака» и его прогрессизм, просто теперь вынужден был действовать с оглядкой на позицию Вышиньского. Не случайно письмо с критикой статьи он отправил лишь спустя два месяца, да и то, как полагал Турович, под давлением примаса. Войтыла объяснял сотрудникам «Тыгодника», что примас чувствует себя обманутым ими: он надеялся получить от них поддержку его идей, а вместо этого видит сплошные обвинения в свой адрес, отчего испытывает чувство, схожее с неразделенной любовью426. Непонимание вдвойне обидное, поскольку их знакомство уходило корнями в довоенные времена. Стомма и Турович называли примаса «отцом», а тот обращался к ним по имени427.

Войтыла же, будучи куда моложе и Стоммы, и Туровича, и вовсе испытывал перед Вышиньским благоговейный трепет. Не случайно, по наблюдениям сменщика Войтылы на краковской кафедре Франтишека Махарского, на всех фотографиях будущий понтифик держится позади примаса. А во время поездки делегации польского епископата в ФРГ, состоявшейся в 1978 году, Войтыла – второй человек в церкви – вел себя так скромно, что трудно было отыскать хотя бы одно фото с ним428. Еще пример: когда в сентябре 1967 года Краков в ходе визита в Польшу посетил французский президент Шарль де Голль (к слову, горячий католик), Войтыла отказался приветствовать его, поскольку раньше по настоянию властей гость не стал встречаться с Вышиньским. Деятели «Знака», не раз шедшие наперекор воле примаса, отнеслись к такому поступку архиепископа с раздражением. «Слишком уж он заботится о том, что скажет примас, – говорили они об архиепископе. – Если Войтыла боится Вышиньского, то можно ли его вообще считать полноценным членом коллегии кардиналов?»429

Служба безопасности МВД Польши уже в августе 1967 года поняла, что не имеет смысла сталкивать лбами Войтылу и Вышиньского – так можно лишь еще более их сблизить. Поэтому на вооружение предлагалось взять другую тактику: придать краковской епархии привилегированный статус, то есть избавить ее от придирок государственных органов, а заодно наладить контакт архиепископа с представителями правящей верхушки. План этот так и остался на бумаге: ни тогда, ни после Войтыла, будучи кардиналом, не встретился ни с одним государственным мужем (что в семидесятые годы выглядело даже вызывающе)430. Да и о какой привилегированности можно говорить, если архиепископ продолжал воевать с городским руководством из‐за процессий на праздник Божьего тела? Причем теперь, в противность прежнему обычаю, митрополит отказывался вести личные переговоры с краковским горсоветом, отряжая для этого вспомогательного епископа. В отместку власти то и дело вводили мораторий на строительство храмов в краковской митрополии. Кроме того, в семидесятые годы именно епархия Войтылы оказалась одной из двух, чьи семинаристы вынуждены были прерывать учебу ради службы в армии. Таково было наказание за строптивость431.

С чиновниками Войтыла встречаться не хотел, зато он проявил инициативу в межкультурном диалоге. Двадцать восьмого февраля 1969 года, в пятницу, договорившись с председателем еврейской общины Кракова, архиепископ поочередно заглянул в две синагоги на Казимире и молча наблюдал за иудейской молитвой432. По всей видимости, он был первым митрополитом краковским, переступившим порог синагоги. Много позже Иоанн Павел II повторит этот шаг в Риме, произведя мировую сенсацию. А здесь, в Кракове, лишь немногочисленные местные евреи могли с удивлением заметить позади молящихся человека в сутане.

***Год 1969‐й можно назвать тем рубежом, после которого Войтылу начал узнавать мир. С кардиналом случилось тогда сразу два знаковых события: вышла его главная научная работа «Личность и поступок»433, и он совершил свой первый визит за океан – в Северную Америку.

«Личность и поступок» – сугубо философский труд, который хотя и касается темы этики и морали, делает это почти без оглядки на Бога, разве что время от времени ссылается на нравственный посыл Евангелия – очевидно, к этому времени Войтыла тоже, как профессор Ингарден, пришел к выводу, что не следует смешивать философию и богословие434. Эта книга подытоживает исследование этики, которым до тех пор занимался Войтыла. Далее он будет лишь повторять те выводы, к которым пришел в своей работе, не внося ничего нового.

Итак, Войтыла заявил, что человек – это не только личность, но и его деятельность. Человек в силу наличия свободы способен на поступки, то есть на действия, зависящие от собственной воли, а не только от его желаний и внешних обстоятельств (этим он отличается от всех остальных живых существ). Поступок, действие – это мостик, соединяющий идеализм и материализм. Деятельность человека подчинена совести (внутреннему нравственному закону), которая через поступки создает мораль. То есть, по Войтыле, мораль – это не основа всякого действия, а его результат. Именно в поступках проявляется, добр человек или зол. Если действия личности направлены к добру, то есть к истине, диктуемой совестью, это приносит ей душевное счастье. И пусть представления о добре у каждого разные, нравственный закон абсолютен (в чем его суть, Войтыла прямо не говорит, но из контекста можно предположить, что это – золотое правило морали: «Не делай другому того, чего не хочешь, чтобы делали тебе»). Несмотря на то что человек действует в обществе, высшим мерилом для него всегда остается он сам. То есть, действуя для других, он в конечном счете реализует себя. Каким образом? Принимая ценности общества как свои собственные. Это называется «солидарность». На пути солидарности стоят две преграды: индивидуализм (когда человек не желает участвовать в действиях на общее благо) и антииндивидуализм (когда общество принуждает человека к чему-то вопреки его воле)435.

Легко заметить, что концепция Войтылы – это своеобразный синтез философии Канта и марксизма. У кантианства он позаимствовал положение о внутреннем нравственном законе, у марксизма – деятельность как соединение субъективного и объективного. Войтыла, однако, дополнил то и другое, одновременно отринув постулаты обоих направлений философии в чистом виде. С Кантом ему пришлось особенно тяжко, поскольку тот ухитрился обосновать тот же самый нравственный закон безо всякой опоры на высшего судью, что для Войтылы было чем-то невообразимым. Уже став понтификом, он однажды мученически вздохнул: «Кант, Main Gott, Кант!»436 Подобно Достоевскому, Войтыла полагал, что «если Бога нет, то все дозволено»437. Философия Канта опровергала это утверждение, и Войтыла затратил немало сил, чтобы выявить слабости такой позиции.

К слабостям он относил следующие: во-первых, категорический императив Канта – это полнейшая абстракция, в которую требуется слепо верить, ибо он никак не следует из опыта и вообще не относится к окружающей реальности. Поэтому в рамках кантианства невозможно слить воедино добродетель и счастье, так как для этого требуется, чтобы моральная норма имела хоть какое-то отношение к нашей действительности, а это сам же Кант и отрицал, когда заявлял, что категорический императив – продукт чистого (то есть оторванного от чувственного восприятия) разума. Иначе говоря, если бы кто-то попытался жить по Канту, ему понадобилось бы старательно подавлять все ощущения, дабы не нарушить чистоту разума, либо каким-то образом отключиться от окружающей действительности – и то и другое вряд ли можно признать за счастье. А во-вторых, провозглашая человека самодостаточной целью, Кант (согласно Войтыле) не взял на себя труд выяснить, что же такое человек438. В «Личности и поступке» Войтыла следует взглядам Канта во всем, что касается моральных принципов, но источником нравственного закона называет не чистый разум, а совесть, даруемую Богом.

Что касается марксизма, то эту философию Войтыла не терпел за то, что она вообще игнорировала в своем анализе нравственность, и поэтому ее последователи, говорил Войтыла, могли построить только безнравственное общество439. В отличие от марксизма, Войтыла изучал личность, а не общество. Взяв из марксизма концепцию практики как связующего звена между идеализмом и материализмом, он приспособил ее к своей философии личности, но не преминул завуалированно пнуть марксизм: «Тоталитаризм или антииндивидуализм – это, так сказать, индивидуализм наоборот. В нем преобладает стремление обезопаситься от личности, которую рассматривают как врага всего общественного и общего блага. Поскольку считается, что в личности содержится лишь стремление к личному благу и нет никакой склонности к самореализации в коллективе, никакого желания участвовать, из этого делают вывод, что общее благо может появиться лишь путем ограничения личности. Иное представление об общем благе не берется в расчет. Благо, которое соответствует личности и которое она сама может выбрать, отвергается, а берется лишь такое, которое мешает ей и ограничивает ее. Поэтому реализация общего блага осуществляется здесь через принуждение»440.

Книга Войтылы была написана столь тяжеловесно, что среди краковских священников ходила шутка: мол, в аду их наверняка заставят читать «Личность и поступок»441. Тем не менее она прозвучала в философских кругах. Правда, как вспоминал позднее автор, первыми на нее обратили внимание марксисты и принялись критиковать, потому что «она была невыгодна для них, мешая спорить с религией и церковью». Такое внимание к его работе со стороны философов-атеистов оказалось неожиданностью для Войтылы, который не собирался противопоставлять ее официальной идеологии. Он просто размышлял над сутью человека «как главного объекта духовного пастырства»442.

Однако холодный прием работа митрополита встретила и у его единомышленников. На открытом обсуждении «Личности и поступка» в Люблинском католическом университете, состоявшемся 16 декабря 1970 года, коллеги архиепископа по кафедре этики имели редкую возможность увидеть раздраженного Войтылу, которого очень задел упрек со стороны одного из профессоров в том, что его книга «скорее описательная, чем экспликативная»443.

Тем не менее труд краковского ординария получил известность даже за границей. Это случилось благодаря ученице Романа Ингардена Анне-Терезе Тыменецкой, основавшей в Хановере (штат Нью-Гемпшир) Всемирный феноменологический институт. Работа Войтылы подкупила ее схожестью мыслей: краковский прелат, подобно Тыменецкой, отстаивал точку зрения, что ключом к постижению человека являются его действия, а не характер. Энергичная ученая взялась перевести его труд на английский, заодно опубликовав несколько философских статей сановного земляка в своем журнале. Работа затянулась до самого избрания Войтылы главой Апостольской столицы. А когда Тыменецкая наконец представила ее на суд римской курии, ватиканские чиновники пришли в негодование – в английском варианте оказалось слишком много от переводчицы в ущерб авторским мыслям. Разгорелась тяжба, закончившаяся тем, что Тыменецкая на свой страх и риск все же опубликовала английский перевод, ссылаясь при этом на разрешение Войтылы, полученное еще в бытность его архиепископом. Сам Войтыла при этом устранился от спора, заочно поддержав вердикт ватиканской комиссии, что Тыменецкая сочла предательством444.

***В 1969 году Павел VI включил Войтылу в состав участников чрезвычайного заседания синода по вопросу взаимоотношений Святого престола и национальных конференций епископов. Генеральным секретарем заседания должен был стать другой польский иерарх – Владислав Рубин. За два месяца до открытия синода Войтыла прилетел из Рима в Монреаль по приглашению канадского епископата, а также местного конгресса польской эмиграции, который отмечал свое 25-летие. Строго говоря, приглашали не его, а Вышиньского, но тот отказался, поскольку не знал английского и боялся, что переводчики исказят смысл его слов, чем немедленно воспользуется коммунистическая пропаганда. Поэтому за океан отправился полиглот Войтыла445.

В Канаде архиепископ провел три недели, а оттуда выехал в Чикаго – крупнейшую митрополию США и город с наибольшим после Варшавы числом польских жителей в мире. Туда его пригласил кардинал Джон Райт, бывший епископ Питтсбурга, а в тот момент – префект Конгрегации по делам духовенства. Американским полякам Войтыла был еще и обязан, так как в тот год они профинансировали установку отопления в Вавельском соборе.

Среди встречающих кардинала в Монреале внезапно оказался выпускник вадовицкой гимназии Рудольф Коглер, давно живший в Торонто. Так война, разрушившая прежнюю Польшу и разметавшая ее уроженцев по свету, вновь напомнила о себе.

Визит в Канаду и США – словно репетиция перед теми бесчисленными поездками, которые Войтыле предстояло совершить в ранге понтифика. Впервые он выступал как главное лицо, привлекавшее всеобщее внимание. Все происходило на высоком уровне – с участием примасов и представителей других деноминаций, с банкетами и речами. Оно и немудрено: Войтыла был первым кардиналом из Польши, который добрался до Северной Америки (но не первым кардиналом-поляком: таковой уже имелся среди местной эмиграции). Визит был особенно важен ввиду того, что американский епископат вообще недружелюбно взирал на польские приходы, считая их препятствием на пути ассимиляции поляков.

Некоторые эмигрантские газеты, комментируя поездку, говорили, что она прошла в холодной атмосфере, и Войтыле гордиться особенно нечем – американская пресса вовсе его не заметила446. Оно и неудивительно: заокеанская общественность в то время была взбудоражена другими событиями – Вторым Тетским наступлением Вьетконга, высадкой на Луне, грандиозным рок-фестивалем в Вудстоке и жуткой резней, учиненной неизвестными на голливудской вилле польского режиссера Романа Поланского447.

Тем не менее маршрут Войтылы впечатляет: Монреаль, Квебек, Оттава, Калгари, Эдмонтон, Виннипег, Торонто, Гамильтон, Баффало, Кливленд, Питтсбург, Бостон, Вашингтон, Балтимор, Чикаго, Филадельфия, Детройт, Нью-Йорк. А еще – Орчард Лейк возле Детройта с его польской семинарией имени Кирилла и Мефодия и коллегией Пресвятой Девы Марии. А в конце – Дойлстаун под Филадельфией, где в 1953 году разместился санктуарий Богоматери Ченстоховской, центр паломничества для североамериканских поляков. Войтылу не могла не тронуть надпись «Ченстохова» на дорожных указателях, ведущих к святыне, где хранилась не только копия чудотворного образа, но и сердце знаменитого пианиста Игнацы Падеревского, премьера 1919 года, скончавшегося в Нью-Йорке. Важность санктуария подчеркивал визит президента Линдона Джонсона в 1966 году по случаю открытия нового костела.

И все это – за пять недель! В Чикаго, где насчитывалось аж 50 польских приходов, для Войтылы организовали целый парад с участием горцев из Татр, Рыцарей Колумба, членов Польской морской лиги и религиозных братств, скаутов, ветеранов и школьников448. Казалось, Войтыла перенесся в довоенную Польшу. О чем он думал, глядя на них? Изводимый нападками коммунистических властей, он мог бы, вероятно, почувствовать себя здесь вернувшимся в старое доброе время, если бы не имел уже схожего опыта общения с эмиграцией в Италии и Франции.

Поддерживать связь с изгнанниками – вещь самая обыкновенная для ксендза. Еще в конце XVIII века, после уничтожения Речи Посполитой, поляки массово потянулись за рубеж, затем новые волны эмиграции фактически создали вторую Польшу, раскиданную по разным континентам. Без участия эмиграции невозможно представить себе польскую культуру. Мицкевич и Словацкий, Гомбрович и Шопен – все они изгнанники. А самая знаменитая польская мелодия – полонез Огинского – так и называется: «Прощание с Родиной». Даже польский гимн – «Мазурка Домбровского» – был рожден за границей как песня эмигрантов, сражавшихся во имя восстановления независимости страны.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.