полная версия

полная версияВсенародная Книга Памяти Светлогорского городского округа

– В декабре 1948 года нас направили в Калининград, – вспоминает Рената Францевна. – Здесь тоже было достаточно голодно и тяжело, но мы понимали, что теперь мы находимся в своей стране, которая не даст нас в обиду, оденет, накормит, выучит. Так и произошло.

Я на судьбу не в обиде. Просто очень хочу, чтобы те муки ада, ужас смерть никогда больше не повторились. Это мое самое заветное желание.

Зоя Кошевая

Зоя Николаевна Кошевая родилась в деревне Искусово, в Вачском районе Горьковской (ныне Нижегородской) области, детство деревенской девчонки ничем не отличалось от босоного детства миллионов советских мальчишек и девчонок. В семье было четверо детей, мать и отец работали в колхозе, старшие помогали по хозяйству, младшие учились в школе. Привычный ритм жизни нарушился летом 1941 года, началась Великая Отечественная война, Зое было всего 12 лет.

Отца направили в Горький, на военном заводе надо было заменить рабочих, ушедших на фронт, а в деревне мужчин заменили женщины и дети. «Мы вместе и наравне со взрослыми работали в поле, – вспоминает Зоя Николаевна, – пахали на лошадях. Лес у нас был очень далеко, ездили за дровами и на болота за торфом, заготавливали торф, чтобы топить в деревне русские печи. Я была ростом маленькая, у меня были такие валеночки старенькие, варежек даже не было, вот так вот руки запрячешь за пазуху и греешь, и едешь».

Зима 1942 года особенно запомнилась Зое Николаевне, она выдалась на редкость суровой, холодной. Снег выпал так рано, что не успели убрать с полей картошку и весной 43 года мы ходили на поле, собирали эту гнилую картошку, сушили, она была очень крахмальная, потом толкли в большой деревенской деревянной ступе, делали муку и потом из этой крахмальной муки пекли лепешки. Так и выжили. А в декабре 1942 года отца забрали на фронт, продолжает рассказ Зоя Кошевая. Сначала направили защищать блокадный Ленинград, оттуда родные получили первое письмо. «Отец писал, что его ранило в голову и ногу и его отправили в госпиталь в Тулу. После лечения он вновь попал на передовую, теперь уже под Смоленск, вспоминает труженица, – и все, больше от отца вестей не было». До сих пор судьба солдата Николая Егоровича Долотова остается невыясненной, родным пришло извещение из военкомата: «Пропал без вести», это все, что знает дочь о судьбе родного отца, чью фотографию бережно хранит всю жизнь.

После войны жить в колхозе лучше не стало, колхоз был бедный, по-прежнему весь тяжелый крестьянский труд лежал на плечах женщин и детей, на трудодни почти ничего не давали, кроме мякины и соломы, а зерно давали по 200–300 грамм на трудодень. В 1948 году в деревню приехал вербовщик, агитировал переселяться в Калининградскую область, переселенцам давали паспорт и 100 рублей на каждого иждивенца, нас было у мамы трое несовершеннолетних, 300 рублей большие деньги по тем временам, вот мама и согласилась, вспоминает Зоя Николаевна.

Из деревни Искусово осваивать новые земли отправилось несколько семей, ехали все в одном товарном вагоне, спали на нарах. Поезд шел до самого Светлогорска, до станции «Светлогорск 1». «Нас высадили прямо в лес, мы высыпали все и разбежались по этому лесу, – вспоминает Зоя Кошевая, – в лесу собирали кухонную утварь, которую немцы побросали. Расселили нас в немецкие дома, вместе с немцами, на первом этаже жили немцы, а мы на втором, по две семьи в одну квартиру». Зоя вместе с матерью пошли работать в военный санаторий, мама – в прачечной, она располагалась там, где башня, а Зоя работала в 22 корпусе санитаркой. Два года отработала в военном санатории, а потом перешла работать в Курортторг, в этой организации и отработала до самой пенсии. Вырастила троих детей, четверых внуков, сейчас у Зои Николаевны Кошевой уже четверо правнуков.

Н. ШтернТамара Кретова

Из четырех братьев с войны вернулся только один

Июнь 1941 года круто изменил уклад жителей старинного села Брасово, что в Брянской области. В первые же дни в действующую армию были призваны все четверо братьев Сычевых.

Агей Никифорович попал в зенитчики, их батарея охраняла небо на подступах к Москве.

В это время Брасово уже было занято гитлеровцами.

– Нам пришлось очень трудно, – вспоминает Тамара Агеевна Кретова, которой месяц спустя после начала войны исполнилось только 10 лет. – Наш край был партизанский, так что все это время чувствовали мы себя, как на пороховой бочке.

Что запомнилось в годы оккупации? Ещё больше гитлеровцев зверствовали те, кто пошел в услужение к фашистам – полицаи. От них натерпелись больше всего. Они были из местных, чаще всего из раскулаченных, так что знали все семьи коммунистов, ответственных работников.

Именно зондеркоманды, составленные из изменников, сжигали деревни, которые непосредственно примыкали к лесу. Но были среди них и те, кто помогал жителям. Они приходили вечерами и предупреждали: завтра у населения будут изымать рожь, прячьте, чтобы не нашли. Или, – на днях готовится облава на молодежь, чтобы угнать в Германию, юношам и девушкам лучше укрыться в лесу.

Части Красной Армии освободили Брасово в октябре 1943 года. У нас был создан колхоз, в котором трудились все от мала до велика. Мне на то время было всего 12 лет, я уставала очень сильно, по утрам хотелось спать. Но меня затемно будила бабушка: «Просыпайся. Глядишь, лишний кусок хлеба отцу на фронте достанется…»

Очень тяжело было. Как сейчас помню: пахать землю приходилось на тощих коровах. Да и весь труд казался практически непосильным, все приходилось делать вручную.

В 1945 году в 14 лет я пошла учиться в шестой класс, была там чуть ли не самая старшая.

Отец, Агей Никифорович, вернулся с фронта уже после победы – в марте 1946 года. Он был сильно ранен, контужен, лечился в госпиталях. А я радовалась тому, что на его гимнастерке красовался орден Красной Звезды. Как пояснил отец, его наградили за оборону Москвы.

Он был вообще очень легкий на подъем. И бабушка его удержать не смогла. Он очень тосковал по своим братьям, но ни один из них с фронта не вернулся, все погибли. Поэтому отец собрал всю нашу семью, и мы отправились с первым эшелоном в Калининградскую область. Прибыли в Калининград 23 августа 1946 года. Нас распределили в деревню Гросс Баум (ныне – это Сосновка Полесского района), отец устроился работать в лесхозе.

После окончания школы в Саранском в 1949 году я поступила в Гусевский сельскохозяйственный техникум. В год смерти Сталина его окончила и устроилась на работу. Тяжелое детство сказалось: Бог так и не дал мне родных деток.

Сегодня я живу в Светлогорске с дочерью своего племянника. За мной ухаживают, особой нужды я ни в чем не испытываю. Вот только годы берут свое. Но я все равно хочу через полтора года отметить свое 90-летие. Это, наверное, и будет хорошим подарком вместо того, что я не получила в детстве.

Татьяна Кривошеенкова

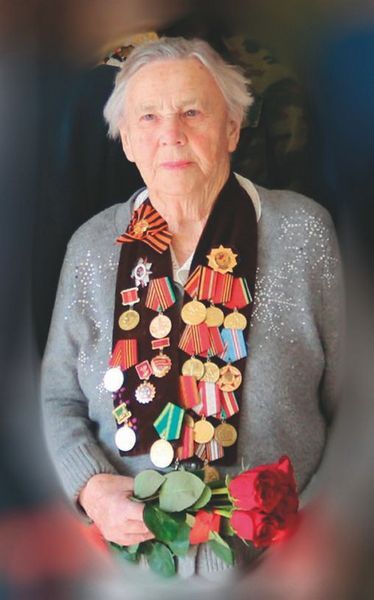

Татьяна Кривошеенкова родилась 13 января 1925 года. Чуть более месяца назад ей исполнилось 95 лет.

– Скажи мне кто-то, что я доживу до таких лет – не поверила бы, – улыбается Татьяна Яковлевна.

И это не преувеличение. Жизнь столько раз проверяла ее на излом, а смерть строила свои ловушки столь часто, что остается только поклониться Татьяне Яковлевне в ноги – все она выстояла и перетерпела.

Родилась в Осташковском районе Калининской области, но отца перевели в 1930 году в Кронштадт, а квартиру дали в Сестрорецке. Туда и переехала семья.

В начале лета шестнадцатилетнюю Таню отправили к бабушке в Андреаполь Калининской области. Возможно, именно поэтому она и осталась в живых в самом начале войны. Известен факт, что часть ленинградских родителей отправили своих детей к бабушкам, а потом, с наступлением фашистов около ста семидесяти тысяч детей пришлось возвращать в город на Неве, который пережил блокаду.

Но в сентябре 1941 года в Андреаполе было ничуть не спокойнее. Именно здесь проводились ожесточенные оборонительные бои. Так, страшный бой здесь разгорелся утром пятнадцатого сентября. Гитлеровцы с помощью артиллерийского огня пытались стереть поселок с лица земли. Андреаполь горел, казалось, что здесь погибли все. Но наши воины отвечали огнем на огонь. Фашисты предприняли несколько серьезных атак. Но им так и не удалось взломать нашу оборону.

Что тогда довелось пережить девушке – трудно сказать. Но когда через Андреаполь в июле 1942 года шла тридцать девятая дивизия, Татьяна с подругами кинулись к командиру:

– Возьмите нас на фронт бить фашистов…

Утомленный тяжелыми боями старший офицер сначала отмахнулся:

– Куда я вас возьму? Вы же еще совсем девчонки…

Но кто-то из подружек не смолчал:

– Какие мы девчонки? Мы даже шить умеем…

– Если шить – другое дело, – улыбнулся военный комендант. – Тогда вам прямая дорога в сорок восьмую армейскую мастерскую по ремонту обмундирования. Но только не ныть. Если понадобится, будьте готовы на передовую раненых бойцов и командиров с передовой вытаскивать…

И что? Согласились девчонки, ушли с тридцать девятой армией. Но шить почти и не понадобилось – медсанбаты их уже ждали. Трехмесячные курсы медсестер – и бессонные ночи в операционных.

Белоруссия, Латвия, Литва – а дальше цитадель фашизма – Восточная Пруссия.

Штурм Кёнигсберга готовился не один месяц, а увидели его девчата уже после того, как город был взят. До этого бессонные ночи на перевязках, операциях, наверное, ничуть не легче было, чем самим воинам, атаковавшим дома, превращённые в крепости.

– Они мечтали идти дальше, на Берлин, – говорит Галина Николаевна, средняя из дочерей Татьяны Яковлевны. – Но тридцать девятая армия настолько была измотана в боях, что ее не отправили на выполнение задач Берлинской наступательной операции. 1 мая 1945 года армия была выведена в резерв Ставки Верховного главнокомандующего.

Отдыхай, пехота? Как бы не так. Уже в июне 1945 года части тридцать девятой армии были переброшены в Монголию, чтобы решительным ударом в августе 1945 года разгромить части Квантунской армии, прикрывавшие подступы к перевалам Большого Хингана.

Мы почему-то лучше помним переход Суворова через Альпы, а на Хингане было ничуть не легче…

А потом случилось большое несчастье – Татьяне взрывом оторвало большинство пальцев на обеих руках.

Изувеченная, но не теряющая надежду на светлое будущее, она не только не сломалась, но мечтала о семье, о детях.

С неимоверным трудом научилась писать. И первое письмо отправилось на родину ее однополчанина Николая Кривошеенкова:

– Если не побрезгуешь, готова стать твоей женой…

Они поженились, Татьяна родила трех дочерей.

Было очень трудно – и у нее, и у мужа были маленькие зарплаты.

Но держали хозяйство, выращивали птицу и животных.

– Еще одно мое большое достижение, – говорит Татьяна Яковлевна, – я научилась сажать картошку… Вернее опускать ее в лунку…

Николая уже давно нет в живых – фронтовые ранения. А Татьяна Яковлевна живет с дочерью Галиной в Светлогорске, куда она перебралась более шестидесяти лет назад.

Всего у участника Великой Отечественной войны три дочери, пять внуков, несколько правнуков и даже один праправнук.

Судьба не очень легкая. Но пусть и трудная, но счастливая…

И на девяносто шестом году жизни наша боевая бабушка оценивает ее так:

– Главное – не сдаваться!

Ксения Кулешова

Долгое эхо войны

Участника Великой Отечественной войны Ксению Александровну Кулешову очень любят ветераны боевых действий в Афганистане. На каждый День Победы обязательно подойдут, обнимут, пожелают крепкого здоровья. И обязательно поздравляют в день рождения – у них общий праздник – Ксения Александровна родилась в День пограничника.

Когда я встретился с партизанской связной впервые семь лет назад – застал ее за разгадыванием судоку. Не изменила своей традиции Ксения Александровна и на этот раз: разве что сетки судоку теперь расчерчены на большом альбомном листе – зрение уже подводит.

– Разгадывание японских головоломок помогает мне сохранить ясность ума, – улыбается К.А.Кулешова, – да и скрашивает дни. Когда я с цифрами занимаюсь, не хочется думать о болячках.

Война ворвалась в ее жизнь в тот момент, когда 16-летняя девушка раздумывала: продолжить ли ей учебу или после 8 класса устроиться на работу.

– Мой отец, Александр Ефимович Кулешов, уходил на фронт одним из первых. Мы долго не могли наговориться вечером накануне. Словно чувствовали, что это наш последний разговор.

Спустя некоторое время нас, подростков, отправили строить аэродром в 25 километрах от родного Велижа, что в Смоленской области. Прибыли мы на место будущего аэродрома вечером, а спозаранку начали расчищать строительную площадку. Но буквально через три дня с начала войны в небе раздался гул моторов.

– Ложись! – крикнул кто-то из военных, и в ту же секунду раздались очереди самолетных пулеметов.

Мы бросились кто куда. Многие упали и вжались в зеленую траву. Что в это время было в наших душах больше – страха или ненависти – не вспомню.

А самолеты все летели и летели.

– Велиж летят бомбить, – раздался все тот же голос кадрового военного.

– Мамочка! Только не это! – завизжали девчонки.

Но тяжелые бомбардировщики уже ложились на боевой курс над нашими домами. Эхо разрывов донеслось до нас так отчетливо, как будто и не было этих 25 километров. Многие, потеряв ориентацию во времени и пространстве, побежали в сторону Велижа…

Кто мог тогда предположить, что уже 14 июля 1941 года наш город займут фашисты.

Трудно сложилось для нас первое военное лето и осень. Голод, холод, смерти. Каждый день, – как последний. До сих пор перед глазами картинка: мы прячемся в подполе костела, когда начинается стрельба. Это наши пытаются прорваться. Сверху раздается радостный крик: «Ура, мы свободны!» Робко выглядываем наверх. Точно, наши – неслышно ступают по полу костела в валенках. «Вы не высовывайтесь, – устало говорит нам усатый командир. – Вот отобьем гитлеровскую контратаку, тогда можно».

Над головами раздается треск автоматных очередей, разрыв гранат. А спустя время по полу уже цокают чужие сапоги. Крышка подпола приподнимается и в проеме показывается перекошенная от злости фашистская физиономия: «Руссишь швайн, выходи».

Нас сгоняют в тюрьму, наверное, единственное уцелевшее здание в городе. Обещают под утро расстрелять. Всех 300 испуганных женщин, детей, стариков. А в это время на Велиж падают бомбы советских бомбардировщиков. В городе страшные пожары и разруха, но на тюрьму не падает ни одна бомба, наверное, наши знали, что мы здесь, а может, Бог сберег.

Расстрелять нас не успели. Но сразу после этого мы решили с мамой уходить куда глаза глядят, все равно жить негде.

Как только наш город был полностью разрушен, фашисты загрузили нас на подводы и повезли в сторону Витебска. Нам уже нечего было терять, но до нас доходили слухи, что люди в этих лесных краях живут чуточку лучше, что в Белоруссии есть такие места, куда гитлеровцы вообще не суются, мол, где-то даже колхозы не разогнали.

Трудный был этот путь, ведь ни теплую одежду, ни продукты в дорогу немцы нам брать не разрешили. Но мама меня успокаивала: «Все будет хорошо, я же портниха. Как-нибудь прокормимся…»

В Витебске мы остановились ненадолго, погнали нас дальше, в Сенненский район. Районный центр Сенно расположен в 58 км от Витебска, но нас определили в поселок Старая Белица, которую все называли просто Белица. Определили на постой в одну из хат, где на нас ходили смотреть местные жители, интересовались, откуда прибыли беженцы, как нам живется.

Жили мы голодно, хотя хозяева и пытались хоть чем-то помочь. Мама шила платья и юбки жительницам окрестных деревень, но заказов было мало. У меня же было единственное богатство – альбом с рисунками, подаренный одноклассником. Я ходила с мамой и показывала рисунки из этого альбома. Кому-то из деревенских жителей нравилось это искусство, я вырывала очередной листок из альбома, а в ответ получала пару картофелин или куриное яйцо.

Но как вспоминала потом мама, на мне не было ни капельки подкожного жира, вылитый скелет. Однажды мы по весне с подругами отправились в лес собирать щавель, и я внезапно свалилась, потеряв сознание. Мама, взглянув на меня, определила: сыпной тиф.

Гитлеровцы страшно боялись тифа и при первом подозрении сжигали дома вместе с больными. Тогда мама решилась обратиться в Белице к врачу – Нине Васильевне Кривенцовой. Когда-то в селе была двухэтажная больница, но с приходом гитлеровцев они переселили доктора в небольшой домик рядом, первый этаж занимали полицаи. А на втором была небольшая комнатка, в которой стояли три железные кровати для пациентов. На одну из них и решила меня пристроить добрая Нина Васильевна.

Когда меня ночью несли по лестнице на второй этаж, доктор приложила указательный палец к губам. А наверху шепотом пояснила: «Узнают немцы, что ты тифозная – убьют и тебя, и меня. Так что лучше им не знать, что ты тут. Молчи…»

Сын Нины Васильевны – Женя – мой ровесник, ушел к партизанам. А вскоре и я стала партизанской связной.

Спустя некоторое время мне дали задание: разузнать, не наблюдается ли в Белице приток гитлеровцев, кажется, они что-то замышляют.

Я выскочила из дому пораньше. Но не успела пройти и километра, как увидела, что на убранном от колосьев пшеничном поле что-то не так. Пригляделась: ко мне со всех сторон по-пластунски ползли фашисты.

Один из них, офицер, поднялся в полный рост и на ломаном русском языке спросил: «Куда идешь, фройлен?»

Я пояснила, что в Белицу.

– Туда нельзя. Возвращайся.

Я показала «аусвайс».

– Возвращайся, – уже металлическим тоном произнес гитлеровец.

Пришлось повернуть назад. А в саду меня уже поджидал партизан с конем.

– Садись, дочка! Немцы против нас разворачивают карательную экспедицию. Здесь оставаться опасно…

Вскоре я предстала перед командиром партизанской бригады.

– Кто работал со связной Кулешовой?

– Начальник разведки бригады…

– Поэтому я и определяю ее в разведку бригады…

Нелегкой оказалась партизанская наука. В ней было столько тонкостей, о которых я и не подозревала. Во-первых, для мобильности передвижения у каждого из разведчиков был свой персональный конь. Но поскольку я была росточку небольшого, мне с трудом, но подобрали лошадку поменьше. Недели две ушло на ее «объездку». Во-вторых, меня охотно привлекали ко всем операциям, потому что чаще всего тактика разведки заключалась в поимке на «живца». И я для этого подходила как нельзя лучше. Подъезжает такой «казачок» к деревне, а фрицы, если они есть на постое, тут же открывают огонь изо всех видов оружия. Но в меня, маленькую, попасть труднее…

Меня в партизанском отряде очень берегли. Представители сильного пола прекрасно понимали, как мне, почти подростку нелегко приходится в условиях кочевой жизни. Особую поддержку ощущала среди разведчиков: это были бесстрашные ребята, готовые пойти и в огонь, и в воду. Командиром разведчиков был Василий Горбовский, по девичьим меркам «почти старик», ведь ему уже было под 30. Нельзя сказать, что он уделял мне повышенное внимание, разве что кусок хлеба лишний подсунет, тщательно проверит, насколько я готова к очередному рейду.

Во время боев за освобождение Белоруссии, когда части Красной Армии и партизанская бригада встретились, Горбовский пришел к своей подчиненной и тихо сказал: «Я ухожу дальше, бить врага. А ты возвращайся в родной город. Если судьба – обязательно встретимся».

Но вначале было коротенькое письмо. Чехов бы позавидовал такой краткости: «Жду. Вася». Но Ксения все поняла, судьба их свела, чтобы никогда не расставаться.

В июне 1945 года они поженились, прожили вместе более 60 лет. «Всего-ничего не дотянул Вася до своего столетнего юбилея, – вздыхает Ксения Александровна. – Вот уже десять лет как я одна».

Тяжело, трудно, но я постараюсь обязательно «дотянуть» до 75-летия Великой Победы, чтобы сказать мужу: наши подвиги даже три четверти века спустя не забыты. О нас помнят все последующие поколения…

Нина Кураленко

Белорусский город Орша – крупный железнодорожный узел, с самого начала войны он оказался в зоне военных действий. По железной дороге эвакуировали предприятия, прибывали эшелоны с подкреплением. Поэтому немецкая авиация регулярно бомбила железнодорожную станцию.

– Мы жили в трех километрах от железной дороги, – вспоминает Нина Васильевна Кураленко, которой в начале войны было 9 лет. – Все поезда мимо нас шли на Москву. А уже в июле 1941 года немцы заняли Оршу. Город наполнился треском мотоциклов, гортанной немецкой речью…

Вскоре детей и подростков погрузили в вагоны и отправили в Германию. Маленькой девочке запомнилось, что перед отправкой их всех тщательно осмотрели немецкие врачи, отобрали только здоровых, зачем, – не объяснили. После медосмотра Нину с братом и сестрой направили в деревню работать.

– Я полола грядки, было очень тяжело. Спасибо, взрослые поляки помогали: вставали впереди меня и быстро так грядку пропалывали. А потом нас в другую деревню продали. Мы же как рабы были.

Долгожданное освобождение пришло в виде советского танка.

– Сначала я увидела в окно дуло, думала, трактор, а брат сказал, да какой же это трактор – это танк! Мы выбежали на крыльцо, и тут увидели наших солдат.

Когда вернулись домой, узнали: отец погиб в 1944-м, а дом наш сгорел.

Нина Васильевна окончила медицинское училище, в 1957 году приехала в Калининградскую область, работала медсестрой в санатории поселка Отрадное.

Н. КриммельЕвгения Куркина:

«Я видела, как людей вели на расстрел»

Евгения Леоновна родилась 13 января 1935 года в Белоруссии в деревне Старая Горынь Полоцкого района Витебской области.

– Мою маму со мной и братом приютила ее старшая сестра, а ее мужа, моего дядю, я считаю своим отцом, потому что он меня воспитал, – рассказывает Евгения Леоновна. – Наш дом стоял у дороги, рядом с током для зерна, так что жители окрестных деревень, которые задерживались на токе, брали пук соломы, приходили к нам, бросали ее на пол и так спали.

К началу войны нас, детей, было с двоюродными братьями и сестрами шесть душ. И взрослые решили, что дома оставаться небезопасно – деревня находится на краю Западной Двины, которую наверняка будут форсировать, и мало ли какие бои могут разгореться. Отправились мы в деревню Борово, которая находилась ближе к лесу, там жили дядины мама и сестра.

Деревня была небольшой, всего семнадцать дворов, да еще рядом с лесом. Кто ж знал, что именно Борово и бомбили, и обстреливали, стараясь уничтожить партизан.

Пришлось нам вернуться в свою деревню. И как потом выяснилось – правильно сделали. В 1943 году, когда карательная экспедиция «накрыла» часть партизанского отряда, в котором командиром был дядин свояк, дядиного девятимесячного племянника гитлеровцы буквально разорвали на глазах его матери и бабушки. А их вместе с партизанами согнали в одну из изб, заколотили двери и окна досками, облили все бензином и сожгли людей заживо.

Сейчас этой деревни на карте Белоруссии не существует, она навечно осталась на сайте «Белорусские деревни, сожженные в годы Великой Отечественной войны».

Весной 1944 года всю семью дяди с четырьмя детьми угнали в Германию.

А спустя некоторое время такая же участь постигла и нас с мамой и братом.

Привезли нас в небольшой городок, как потом говорили, в двухстах километрах от французской границы.

Взрослые работали на железной дороге, а дети до двенадцати лет находились в концлагере. Как только кому-то исполнялось двенадцать, его тут же отправляли на работу наравне со взрослыми. Наш концлагерь освободили американцы. На понтонах нас переправили на другой берег Эльбы, где уже поджидали советские солдаты.

Некоторое время нас держали в том же городке, устроив на постой в прежние немецкие казармы. Проверяли, нет ли среди нас людей, которые активно сотрудничали с гитлеровцами.

Потом мы отправились на родину. Прибыли в родную деревню в августе 1945 года. К счастью, Старую Горынь не сожгли, мы поселились в том же доме.