Полная версия

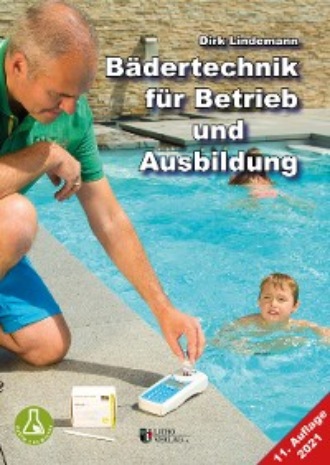

Bädertechnik für Betrieb und Ausbildung

10.5.1 Wirkungsweise ..................................179

10.5.2 Pulverkohledosierung .........................179

10.5.3 Anforderungen an die Pulver-Aktiv-kohle (nach DIN 19603) ......................179

10.6 Flockung ...........................................181

10.6.1 Bedeutung der Flockung ....................181

10.7 Filtrationen .......................................184

10.7.1 Filterbare Stoffe: .................................184

10.7.2 Filtrationsvorgänge und Filtermateri-alien ....................................................184

10.7.3 Filterarten ..........................................186

10.7.3.1 Festbettfilter ....................................186

10.7.3.1.1 Offene Einschichtfilter ...................186

10.7.3.1.2 Geschlossene, Einschichtfilter......186

10.7.3.1.3 Eliminierung von Desinfekti-onsnebenprodukten Adsorption durch Mehrschichtfiltration............189

10.7.3.1.4 Wartung der Ein- und Mehr-schichtfilter....................................190

10.7.3.1.5 Adsorption an Korn-Aktivkohle .....194

10.7.3.1.6 Probleme bei der Filtration ...........196

10.7.3.1.7 Aufbereitung von aktivkohlehalti-gem Schlammwasser ...................200

10.7.3.1.8 Spülluftgebläse .............................201

10.7.3.2 Anschwemmfilter ............................203

10.7.3.2.1 Geschlossene Anschwemmfilter...203

10.7.3.2.2 Offene Anschwemmfilter ...............206

10.7.3.3 Quarzsand-Niederdruckfilter (In DIN 19643 nicht behandelt) ....................208

10.7.3.4 Unterdruckfilter ...............................209

10.8 pH-Wert-Einstellung .........................211

10.8.1 Allgemeines: ......................................211

10.8.2 Mittel zur pH-Korrektur (DIN 19643) .......211

10.8.3 pH-Regelung mit Kohlenstoffdioxid nach DIN EN 15513 ............................212

10.8.3.1 Grundlagen1) ..................................212

10.8.3.2 CO2-Dosiertechnik ..........................212

10.8.4 pH-Einstellung durch Säureabbau .....212

10.9 Desinfektionsanlagen für Schwimm- und Badebecken-wasser ...............................................214

10.9.1 Allgemeines ........................................214

10.9.2 Desinfektionsmittel .............................215

10.9.3 Chlorungsverfahren ............................215

10.9.3.1 Leistungsvolumen der Chlor- Do-sieranlagen .....................................215

10.9.3.2 Chlorgasverfahren ..........................215

10.9.3.2.1 Desinfektionsanlagen mit Chlor-gas nach DIN EN 15363 ...............215

10.9.3.2.2 Umgang mit Chlorgasanlagen ......222

10.9.3.2.3 Chlorgaswarngerät .......................224

10.9.3.2.4 Räume für die Chlorgaslagerung..225

10.9.3.2.5 Verhalten bei unkontrolliertem Chlorgasaustritt ............................226

10.9.3.3 Desinfektionsanlagen mit Chlor-gas elektrolytisch hergestellt am Verwendungsort ..............................227

10.9.3.4 Chlor-Elektrolyseanlagen im Inline-Betrieb (Durchfluss-Chlor-Elektrolyse) .....................................229

10.9.3.5 Desinfektion mit Natriumhypochlorit - Lösung (n. DIN EN 1577) .................230

10.9.3.6 Desinfektionsanlagen mit Natrium-hypochlorit-Lösung, hergestellt am Verwendungsort (Chlorelektrolyse) .230

10.9.3.7 Desinfektion mit Calciumhypochlo-rit .....................................................233

10.9.3.7.1 Dosieranlagen für Calciumhypo-chlorit ............................................233

10.9.3.7.2 Calciumhypochlorit-Verfahren mit Entsedimentierung........................234

10.9.4 Sonstige Desinfektionsverfahren (In DIN 19643 nicht behandelt) ................237

10.9.4.1 Chlor-Chlordioxid-Anlage ................237

10.9.4.2 Dosierung von organischem Chlor (Trichlorisocianursäure) ..................238

10.9.4.3 Ozon-Bromid-Verfahren ..................239

Inhalt

8

10.9.4.4 UV-Bestrahlungensgeräte und UV-Anlagen für Schwimm- und Badebecken ....................................240

10.9.5 Ozonanlagen ......................................242

10.9.5.1 Eigenschaften des Ozons ...............242

10.9.5.2 Einsatz des Ozons im Schwimm-badbereich ......................................242

10.9.5.3 Ozonverfahren ................................242

10.9.5.3.1 Flockungsfiltration bei der Ver-fahrenskombination „Flockung-Filtration-Ozonung-Sorptionsfilt-ration-Chlorung“ gilt: .....................243

10.9.5.3.2 Sorptionsfiltration bei der Ver-fahrenskombination „Flockung-Filtration-Ozonung-Sorptionsfilt-ration-Chlorung“............................245

10.9.5.3.3 Mehrschichtfiltration bei der Ver-fahrenskombination Flockung-Ozonung-Mehrschichtfiltration mit Sorptionswirkung-Chlorung“ ...247

10.9.5.3.4 Prüfung der Flockungsfiltration und der Sorptionsfiltration.............249

10.9.5.3.5 Chlorung .......................................249

10.9.5.3.6 Ozonerzeugung ............................250

10.9.5.3.7 Anforderung an Ozonanlagen ......250

10.9.5.3.8 Unfallverhütungsregeln zur Ver-wendung von Ozon.......................251

10.9.6 Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser mit der Verfah-renskombination „Ultrafiltration! .........253

10.9.6.1 Beschreibung des Verfahrens .........253

10.9.6.2 Verfahrensstufen .............................253

10.9.6.3 Eliminierung von Desinfektionsne-benprodukten ..................................254

10.9.6.4 Anlagenaufbau und Betrieb ............254

10.9.6.5 Betrieb von UF-Anlagen .................256

11 Bauliche Durchbildungen der Hallen- und Freibäder ...............259

11.1 Technische Grundlagen ..................259

11.1.1 Baustoffe und Werkstoffe im Bäder-bereich ..............................................259

11.1.1.1 Einteilung der Werkstoffe ................259

11.1.1.2 Wichtige Metalle .............................259

11.1.2 Werkzeuge, Maschinen und Hilfsmit-tel für Wartung und Reparatur ............264

11.1.2.1 Werkzeuge ......................................264

11.1.2.2 Maschinen zur Wartung der Anlagen 266

11.1.2.2.1 Handmaschinen und Geräte.........266

11.1.2.2.2 Stationäre Maschinen ...................267

11.1.2.2.3 Schweißmaschinen ......................268

11.1.3 Verbindungen (Fügen) .......................269

11.1.3.1 Lösbare Verbindungen ....................269

11.1.3.2 Unlösbare Verbindungen ................271

11.2 Konstruktion und Ausbildung wichtiger Bauteile ............................273

11.2.1 Allgemeine sicherheitstechnische .....Anforderungen an die Anlagen ..........273

11.2.2 Konstruktion wichtiger Bauteile ..........273

11.2.2.1 Tragende Konstruktionsteile ...........273

11.2.2.2 Wände und Decken ........................274

11.2.2.3 Belichtungsflächen ..........................274

11.2.2.4 Dachflächen ....................................274

11.2.2.5 Bodenbeläge ...................................274

11.2.2.6 Dehnfugen ......................................275

11.2.2.7 Absperrung gegen Feuchtigkeit1) ...........275

11.2.2.8 Potentialausgleich ...........................276

11.2.3 Beckenanlagen ..................................276

11.2.3.1 Stahlbeton-, Spannbetonbecken ....276

11.2.3.2 Becken aus Edelstahl ....................276

11.2.3.3 Aluminiumbecken ...........................279

11.2.3.4 Becken aus Kunststoffen ................279

11.2.3.5 Beckenauskleidungen .....................281

12 Installationsanlagen ..................282

12.1 Schließ- und Kassenanlagen ..........282

12.1.1 Schlosskonstruktionen .......................282

12.1.1.1 Einfache Schlösser .........................282

12.1.1.2 Chubbschlösser ..............................282

12.1.1.3 Zylinderschlösser ............................282

12.1.2 Beschaffenheit von Schlössern und Türen nach (GUV 18.14) ...................283

12.1.3 Spezialschlösser im Bäderbetrieb ......283

12.1.3.1 Einfaches Bäderschrankschloss .....283

12.1.3.2 Pfand- oder Kassierschloss ............284

12.1.3.3 Kartenschloss (Billett-Depot-Schloss) ..........................................284

12.1.3.4 Elektronische Schlösser .................284

12.1.4 Schlüssel- und Schlossanlagen .........285

12.1.5 Wartung der Schlösser .......................286

12.1.6 Kassenanlagen ..................................286

12.2 Elektroinstallationsanlagen ............289

12.2.1 Grundlagen der Elektrotechnik ...........289

12.2.1.1 Der Strom im Leiter .........................289

12.2.1.2 Wirkungen des Stromes .................289

12.2.1.3 Der elektrische Strom fließt ............290

Inhalt

9

12.2.1.4 Formen der Spannungserzeugung .291

12.2.1.5 Größen der Elektrotechnik ..............292

12.2.1.6 Stromarten .....................................293

12.2.1.7 Schutzmaßnahmen gegen zu hohe Berührungsspannung ............293

12.2.2 Stromversorgung der Bäderbetriebe ..295

12.2.2.1 Leistungsbedarf ..............................295

12.2.2.2 Niederspannungsversorgung ..........296

12.2.2.3 Mittelspannungsversorgung ............296

12.2.2.4 Stromkreise im Bad ........................297

12.2.3 Aufbau und Wartung elektrischer Anlagen ..............................................297

12.2.3.1 Wartung der Schalt- und Verteiler-stationen .........................................297

12.2.3.2 Notstrom- und Ersatzstromanlagen 298

12.2.3.3 Motoren ...........................................299

12.2.3.4 Beleuchtungsanlagen .....................300

12.2.3.5 Anlagen mit Schwachstrom ............303

12.3 Sanitärinstallationen ........................304

12.3.1 Leitungsanlagen für Trink- und Be-triebswasser .......................................304

12.3.1.1 Stahlrohre .......................................304

12.3.1.2 Kupferrohre .....................................305

12.3.1.3 Gussrohre .......................................305

12.3.1.4 Faserzementrohre ..........................305

12.3.1.5 Kunststoffrohre ...............................305

12.3.1.6 Rohrverbindungen ..........................306

12.3.1.6.1 Lösbare Verbindungen .................306

12.3.1.6.2 Unlösbare Verbindung ..................306

12.3.1.7 Ausgleichsrohre ..............................307

12.3.1.8 Armaturen .......................................307

12.3.2 Entwässerungsanlagen ......................309

12.3.2.1 Leitungsanlagen .............................309

12.3.2.2 Einbauteile ......................................310

12.3.3 Entwässerung tiefliegender Räume Schutz gegen Rückstau .....................311

12.3.4 Korrosionsprobleme bei Installati-onsanlagen .........................................312

12.3.4.1 Chemische Korrosion .....................312

12.3.4.2 Elektrochemische Korrosion ...........312

12.3.4.3 Spezielle Formen der Korrosion .......313

12.3.4.3.1 Interkristalline Korrosion ..............313

12.3.4.3.2 Korrosion in Kaltwasserleitungen .313

12.3.4.3.3 Korrosion in Warmwasserbehäl- .tern und Warmwasserleitungen ....315

12.3.4.4 Steinbildung ....................................316

12.3.4.5 Korrosion in Dampfheizungsanlagen 317

12.3.4.6 Korrosion von Heizölbehältern ........317

12.3.4.7 Korrosion durch Abgase .................317

12.3.4.8 Korrosion durch Schwimmbecken-wasseraufbereitung ........................318

12.4 Heizungs- und Lüftungsanlagen ....319

12.4.1 Grundlagen der Wärmelehre ..............319

12.4.1.1 Entstehung der Wärme ...................319

12.4.1.2 Temperatur ......................................319

12.4.1.3 Wärmefortpflanzung .......................319

12.4.1.4 Wärmemenge .................................320

12.4.2 Heizungssysteme ...............................320

12.4.2.1 Zentralheizungen ............................320

12.4.2.2 Kesselarten .....................................320

12.4.2.3 Heizungssysteme, die nach der Wärmeabgabe unterschieden wer-den ..................................................321

12.4.2.4 Rohrführungssysteme .....................321

12.4.2.4.1 Rohrleitungen ...............................321

12.4.2.5 Verteilungen ....................................322

12.4.3 Warm- und Heißwasserheizungen .....322

12.4.3.1 Grundlagen .....................................322

12.4.3.2 Offene Anlagen ...............................323

12.4.3.3 Geschlossene Warm- und Heiß-wasser-Anlagen .............................323

12.4.4 Heizungsanlagen für den Badebe-trieb ....................................................327

12.4.4.1 Warmwasserbereitungsanlagen .....328

12.4.4.1.1 Einzelbereitung für kleinere Was-sermengen....................................328

12.4.4.1.2 Zentrale Warmwasserbereitung ...329

12.4.4.1.3 Warmwasserbereiter für das Schwimm- und Badewasser .........329

12.4.4.1.4 Beckenwassererwärmung im Sprühverfahren .............................331

12.4.4.2 Solarheizungen ..............................332

12.4.5 Dampfheizungen ...............................334

12.4.5.1 Grundlagen .....................................334

12.4.5.2 Arten der Dampfheizungen .............334

12.4.5.3 Niederdruckdampfheizung ..............334

12.4.6 Fernwärmeversorgung .......................335

12.4.6.1 Heizkraftwerk ..................................335

12.4.6.2 Blockheizkraftwerke (BHKW) ..........335

12.4.6.3 Fernwärmeanschluss des Bades ....336

12.4.6.4 Technische Bestimmungen für die Fernwärmeübergabe ......................336

12.4.7 Luftheizungen und Klimaanlagen .......337

12.4.7.1 Luft als Wärmeträger ......................337

12.4.7.2 Luftheizungen .................................339

12.4.7.3 Lufterneuerungsanlagen .................339

Inhalt

10

12.4.7.3.1 Behaglichkeit in der Schwimm-halle ..............................................339

12.4.7.3.2 Richtwerte für Schwimmhallen .....340

12.4.7.3.3 Regulierung der Raumluft.............340

12.4.7.4 Lüftungs- und Klimaanlagen ...........342

12.4.7.4.1 Lüftungsarten................................342

12.4.7.4.2 Klimaanlagen ................................342

12.4.7.5 Regelungsgrundsätze nach KOK ...343

12.4.7.6 Umweltbewusster Umgang mit der Energie ...........................................344

12.4.7.6.1 Schwimmbeckenabdeckungen .....345

12.4.7.6.2 Wärmerückgewinnungseinrich-tungen...........................................346

12.4.7.6.3 Wärmerückgewinnung aus der Abluft ............................................348

12.4.7.6.4 Wärmerückgewinnung aus Ab-wasser ..........................................350

Literaturverzeichnis ............................354

Technische Beschreibungen und Informationen der Firmen und Personen: ...........................355

Index ...................................................356

11

Bädergestaltung Planen und Einrichten der Bäder

Bädergestaltung

Planen und Einrichten der Bäder

Das Badewesen, und besonders der öffentli-che Bäderbereich, hatten ihren Ursprung in der Erhaltung der Volksgesundheit. Heute werden die Bäder immer mehr zu Einrichtungen für den Erhalt der Fitness und der aktiven Freizeitgestal-tung.

Die fortschreitende Industrialisierung und die damit verbundene Umweltbelastung machen wieder Anlagen erforderlich, die der Gesundheit der Menschen förderlich sind. Da das Wasser als eine Quelle der Gesundheit anzusehen ist, bleibt es die Aufgabe der Bäder, die zum Teil verloren-gegangene Heilkraft natürlicher Bäder zu erset-zen und die Möglichkeit sportlicher Betätigung und Erholung zu bieten. Schon seit den siebzi-

ger Jahren wurde ein Trend vom Badegewässer über die Frei- und Hallenbäder alter Prägung zu freizeitorientierten Bädern feststellbar.

Dies erkannten nicht nur die Städte und Gemein-den, sondern auch Privatgesellschaften, so dass vermehrt der Bau eines Bädertyps zu beobach-ten ist, der aus der Kombination konventioneller Bäder mit überwiegenden freizeitorientierten Anlagen und deren vielfältigem Nutzungsange-bot besteht.

Verbände und Fachleute auf dem Gebiet des Bäderbaus und des Bäderbetriebs verfassten entsprechende Richtlinien, die zum Teil Geset-zeskraft erhielten und beim Neubau und Ausbau von Bäderanlagen Berücksichtigung finden.

Wichtige Normen, Richtlinien und Regeln für die Planung und Gestaltung von Bädern

Raumordnungs- und Planungsgesetze

Baugesetzbuch und Bauordnungen der Länder und Kommunen

Normen und Richtlinien für Schwimmbadanlagen 3.1 Richtlinien für den Bäderbau (KOK-Richtlinien); Herausgeber: Koordinierungskreis Bäder, 1996 3.2 Sicherheitstechnische Anfor-derungen an Planung und Bau (EN 15288 Teil1) 3.3 Sicherheitstechnische Anforderungen an den Betrieb (EN 15288 Teil2) 3.4 Sicherheitstechnische Anforderungen an Schwimmbadgerä-te: Schwimmsportgeräte, Wasserrutschen, Schwimmbadgeräte (Teile 1-11)

DIN 19643 - Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser, Teile 1, 2, 3 und 4; Chlor-gasdosieranlagen (DIN 19606); Ozonerzeugungsanlagen (DIN 19627)

Gesetzliche Grundlage zur Sicherung und Überwachung der Qualität des Schwimm- und Ba-debeckenwassers: „Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutz-Gesetz - IfSG)”.

Europäische Richtlinie 2006/7/EG des Europäischen Paralaments und des Rates der Europä-ischen Union über die Qualität und Bewirtschaftung der Badegewässer.

FINA-Regeln (Internationale Schwimmsportrichtlinien der „Federation International de Natati-on de Amateur“) und DSV-Wettkampfbestimmungen (Deutscher Schwimmverband)

Unfallverhütungsvorschriften (UVV) und Unfallverhütungsrichtlinien (UVR) der „Bundesar-beitsgemeinschaft der Unfallversicherungsträger der Öffentlichen Hand“ (BAGUV)

Sicherheitsregeln für Bäder: GUV-R 1/111 (bisher GUV 18.14)

VDI-Richtlinie: VDI 2089 Blatt 1 Technische Gebäudeausrüstung von Schwimmbädern - Hal-lenbäder

DIN-Bestimmungen, Normblätter und Richtlinien des „DIN Deutschen Institut für Normung e.V.“; Normenausschuss Sport- und Freizeitgeräte

Merk- und Informationsblätter von den „Technischen Ausschüssen“ der „Deutschen Gesellschaft für das Badewesen e.V.“ und dem „Bundesfachverband Öffentliche Bäder e.V.“

12

Planen und Einrichten der Bäder Bädergestaltung

Sachverständige aus Wissenschaft, Industrie, Planung,

Aufsichtsbehörden, Hygieneinstitute und Bäderbetrieben

Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V.

Bundesfachverband Öffentliche Bäder e.V.

Deutscher Sportbund (DSB)

Deutscher Schwimmverband (DSV)

Koordinierungskreis

Bäder

Richtlinien für den

Bäderbau

(KOK-Richtlinie)

DIN 19643 Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser