Полная версия

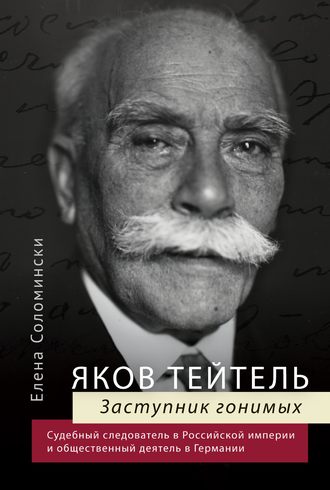

Яков Тейтель. Заступник гонимых. Судебный следователь в Российской империи и общественный деятель в Германии

Богдановская волость не входила в мой следственный участок, но как-то раз, за болезнью местного судебного следователя, я, исполняя его обязанности, приехал в село Скольково вместе с уездным врачом Василием Ивановичем Поповым. Там найдено было тело неизвестного человека с признаками насильственной смерти. Вскрытие мертвого тела произвело сенсацию в селе. Почти всё село собралось, как на какое-то интересное зрелище. Когда мы готовились приступить к вскрытию, мне сказали, что в толпе находится Глеб Иванович Успенский. Я подошел, познакомился с ним. Он изъявил желание подробнее узнать о деле и присутствовать при вскрытии в качестве понятого. Очень добросовестно отнесся к этим обязанностям, интересовался малейшими подробностями вскрытия, подписал протокол. После вскрытия мы с Василием Ивановичем пошли к Успенскому, по его приглашению. Жены его тогда в Сколькове не было. Мы много говорили с ним о крестьянской жизни, о нравах местного населения.

Николай Николаевич Златовратский, автор повести «Золотые сердца», сам был золотое сердце. В своих беседах и частных разговорах он всегда затрагивал крестьянский вопрос. Очень любил «нутро» русского крестьянина, и если в его произведениях идеализация мужика отдает иногда некоторой слащавостью, то в беседах с ним чувствовалось его глубокое, любовное отношение к простому человеку, к мужику-пахарю.

Он был высокого мнения о крестьянах – присяжных заседателях. С евреями Николай Николаевич мало был знаком, но, как народник, преклонялся перед народом как таковым, считая, что каждый народ несет в себе искру божью и является источником правды и истины.

В Самару он приезжал каждое лето, по дороге на кумысно-лечебные курорты. Вообще любил путешествовать по Волге, ездил часто в четвертом классе, на палубе, любил заводить знакомство с «народом».

Николай Николаевич останавливался у нас на неделю и дольше. Он был среднего роста, с большой бородой. Носил длинное пальто, всегда изрядно поношенное, наглухо застегнутое, а на голове шляпу поповского образца, с широкими полями. Издали его принимали за сельского священника или дьякона. Это сходство причиняло ему иногда неприятности. Как-то раз, когда Златовратский гостил у меня, мне нужно было экстренно отправиться в село Дубовый Умет, в сорока верстах от Самары. Николай Николаевич попросил взять его с собою, я, конечно, согласился, и мы поехали. Когда приехали в это село, в нем был базар, много приезжих. Я поехал на въезжую квартиру, а мой спутник сказал, что пойдет на базар, «народ» смотреть. Едва он успел показаться на базаре, как к нему подошли сотские, чтобы арестовать. Приняли его за беглого попа-расстригу, разыскиваемого духовной консисторией. На заявление Златовратского, что он приехал с судебным следователем, ответили:

– С кем же тебе приезжать? Вестимо, со следователем приехал; ты и есть беглый, он тебя привез, а ты от него и убег.

Это было недалеко от священнического дома, и Николай Николаевич попросил отвести его к священнику. Священником там был некий Г., типичный сельский священник бедного прихода, который не брезговал водкой. Когда Николая Николаевича привели, Г. спросил его:

– Кто такой вы будете?

На ответ Николая Николаевича, что он писатель Златовратский, священник ответил:

– Писатель Златовратский? Не слыхал такого, батюшка! Вот Ломоносова знаю, Державина почитывал, – хороший был писатель! И баснописца Крылова тоже, да вот этот Помяловский, что-ли, хорошо нашу бурсу описывал, спасибо ему! А вот вашу милость – Златовратский – нет, не слыхал!

Полицейские стояли у дверей, ухмыляясь. Но жена священника оказалась знакома с местной интеллигенцией, которую представляли земский врач, земский учитель и учительница. Доктор давал ей хорошие книги и, между прочим, «Отечественные записки». Услышав разговор мужа с Златовратским, она объяснила ему, кто такой Николай Николаевич. Сотские удалились. Когда я пришел выручать писателя, он за стаканом чая мирно беседовал со священником и с его женой. Николай Николаевич любил потом разсказывать эту историю; рассказал он ее, когда вернулся со мной из Дубового Умета, и моей жене. При этом присутствовал мой сын Александр, был он тогда, кажется, в первом или втором классе гимназии. В своем дневнике он описал этот случай, озаглавив его «Литературная попадья».

С евреями Ниолай Николаевич мало был знаком, но он как народник, преклонялся перед народом, как перед таковым, считая, что каждый народ несет в себе искру божью и является источником правды и истины.

Мне особенно приятно восстановить в памяти знакомство, к сожалению, кратковременное, с Антоном Павловичем Чеховым. Это было в октябре 1903 года в Ялте, на его даче. Он мало кого принимал, да и все щадили его здоровье, не хотели утомлять. В Ялте, на даче Елпатьевского297, мы гостили вместе с Николаем Георгиевичем Михайловским, и как-то раз он сказал мне, что Антон Павлович желает познакомиться со мной и что мы поедем к нему вместе. Чехов произвел на меня чарующее, но в то же время щемящее душу впечатление. Чувствовалось, что видишь перед собой человека, заканчивающего, быть может, последнюю строку своей жизни: высокого роста, худой, с вдумчивыми страдальческими глазами, вполне гармонировавшими с продолговатым изможденным лицом, он быстро преображался, как только начинал говорить. Не знаю, как выразиться, – какая-то «добрая грусть» была в нем.

В то время в большой силе был министр Плеве298Антона Павловича интересовали и возмущали последние потуги Плеве, его борьба со всем живым в русском обществе и в русской жизни. Говорил, что знает меня, и что сам через Николая Георгиевича выразил желание со мной познакомиться. Говорил с особой любовью о Максиме Горьком и, узнав, что я еду в Москву, посоветовал непременно посмотреть в Художественном театре «На дне», причем вызвался написать своей жене Ольге Леонардовне Книппер письмо с просьбой достать мне хороший билет на эту пьесу299 . Между прочим, говоря о русских либералах, он, указав на стул у своего письменного стола, сказал:

– Вот две недели тому назад, сидел на этом стуле известный сенатор, который очень много и либерально говорил, но я смущал его вопросами о его прошлой судебной деятельности. В разговоре Антон Павлович оживлялся, юмористическая улыбка не сходила с его уст.

Приехав в Москву, я зашел к Книппер. Она сказала, что получила письмо от Антона Павловича и билет для меня готов. Сообщила мне, что показала письмо мужа Горькому, тот познакомил ее с нашей жизнью в Самаре, с нашими ассамблеями и попросил Книппер дать ему знать, когда я буду, чтобы со мной повидаться. У Книппер я несколько раз обедал.

В Художественном театре, конечно, я был, и, к великому моему удовольствию, вместе с милой сестрой Антона Павловича, Марией Павловной Чеховой. В противоположность Антону Павловичу, Ольга Леонардовна производила впечатление здоровой, жизнерадостной женщины. Невольно напрашивалось сравнение с медленно умиравшим Антоном Павловичем. Мария Павловна Чехова – учительница городского училища в Москве – интересная собеседница. Пока, после обеденного чая, Ольга Леонардовна одевалась, собираясь в театр, мы с Марией Павловной проводили время в ее комнате. Она любила говорить и, вполне понятно, говорила о своем брате, Антоне Павловиче, сообщала малейшие подробности о его жизни. Сердечная и вдумчивая, она в то же время любила шутить, смеяться и делала остроумные замечания о литераторах. Как-то раз я ей сказал:

– Вот моя жена приедет, полюбите вы ее; я убежден, что вы натурами сойдетесь.

Она, смеясь, ответила:

– Когда еще ваша жена приедет, а пока я вас полюблю.

Вскоре Антон Павлович умер. Через продолжительное время, будучи в Москве, я зашел к Книппер. Всё показалось мне в мрачном виде: невеселая Ольга Леонардовна и грустная, грустная Мария Павловна.

* * *Евгений Николаевич Чириков300, милый, дорогой, типично русский хороший человек. Среднего роста, с высоким лбом, длинными волосами, неправильными чертами лица. Простота, задушевность, прямолинейность – отличительные черты характера Евгения Николаевича. Добродушный юмор, никого не оскорбляющий, но метко попадающий в цель. Всё русское, но в лучшем смысле этого слова – не квасное, не шовинистское, – дорого ему.

Чириков, он же милый Женя, не молодой, но вечно юный, и его милая жена Валентина Георгиевна. Какие приятные вечера проводили мы с Екатериной Владимировной в их обществе в Самаре, затем в Москве и Петербурге. Спорщик до крайности и хрипоты, он по окончании спора превращался в веселого гостеприимного хозяина. Нигде гости, самые разнообразные, – конечно, больше всего писатели, артисты, – так себя хорошо не чувствовали, как в квартире Чирикова. Особую прелесть придавала этим вечерам «бабушка» Анна Михайловна Григорьева, мать Валентины Георгиевны. Она была высокого роста, красивая, с выразительными умными глазами, похожая на Екатерину II. Я любил смотреть на нее вечером, когда она, окруженная детьми Евгения Николаевича, сидела за большим самоваром и разливала чай. Дочь казанского старообрядца, человека твердого характера и строгих правил, она против его воли вышла замуж и самостоятельно повела жизнь, унаследовав от отца твердую волю и практический ум. У нее был хороший литературный вкус, она правильно оценивала писателей.

Летом 1916 года Чириковы уехали на юг, а я с Екатериной Владимировной поселился в их квартире на Церковной улице, 15. С нами осталась Анна Михайловна. Много мы говорили с нею по еврейскому вопросу, много она рассказывала о писателях. Горького «бабушка» очень любила и считала его своим духовным сыном; но до такой степени ее огорчал его взгляд на русский народ, на русскую душу, что она разошлась с ним и оплакивала его как покойника. С семьей Чирикова мы поддерживали самые дружеские, сердечные отношения до октябрьского переворота 1917 года.

Одно время в печати было пущено, что Евгений Николаевич Чириков – «антисемит». Всеми силами души протестую против этого. Чирикова я знаю чуть ли не тридцать лет, знаю всю историю, из-за которой этот слух был пущен. Все мало знавшие его и потому поверившие этому, в конце концов изменили свой взгляд. Летом 1916 года Максим Горький предложил мне написать Евгению Николаевичу, попросить у него статью для сборника «Еврей», который группа евреев во главе с Максимом Моисеевичем Винавером301 захотела издать под его редакцией302Чириков, как я сказал, разошелся с Горьким, но тот, конечно, не перестал уважать Чирикова и считал весьма желательным иметь его статью по еврейскому вопросу. Я, конечно, написал и получил от Евгения Николаевича большой интересный ответ, в котором он упомянул об истории с обвинением его в антисемитизме. Его, автора пьесы «Евреи», никогда не кривившего душой, говорившего всегда правду, не признававшего никаких национальных, религиозных перегородок!

Как-то в жизни редко бывает, чтобы дети по своему складу ума и душевным качествам походили на своих родителей. Семья Чириковых – исключение. Дети так же милы и симпатичны, как и юные душою Евгений Николаевич и Валентина Георгиевна. Когда-то я увижу снова эту группу, во главе с милой, славной, жизнерадостной бабушкой…

С Максимом Горьким (Алексеем Максимовичем Пешковым) я познакомился в начале 1890-х годов, когда он приехал в Самару сотрудничать в местной «Самарской газете». Уже задолго до его приезда в редакции рассказывали о нем как о самородке-писателе, подающем большие надежды. По существовавшему обычаю, новое лицо через нас знакомилось с местным обществом. Горького привел к нам кто-то из редакции. Алексей Максимович сразу всем понравился. Простой, душевный, подходивший к людям искренно и сердечно, он стал постоянным посетителем наших вечеров и запросто бывал у нас во всякое время.

Алексей Максимович очень интересовался еврейским вопросом. Интересовался как-то особенно, не слегка, не по обязанности либерального писателя, а старался понять самую суть жизни еврея и, чтобы вернее понять, старался познакомиться с его языком и брал уроки древнееврейского языка. Говорил он просто, вдумчиво и частью крайне едко. В спорах он редко принимал участие, любил прислушиваться, облокотясь обеими руками о стол, и, когда спорщики доходили до белого каления, он вставлял свое красное чисто народное слово или фразу, нередко заставлявшую затихнуть весь спор.

Обывательскую жизнь, мещанство с его сытостью и самодовольством он ярко рисовал в фельетонах о самарской жизни, под псевдонимом Иегудиил Хламида. Выбрал он этот псевдоним потому, что носил широкую накидку вроде хламиды303 и шляпу с широкими полями. Этими фельетонами, талантливо написанными, многие влиятельные и видные деятели, узнававшие в них себя, были очень недовольны.

Критикой Горький тогда еще не был отмечен. Если не ошибаюсь, первое свое крупное произведение в столичные журналы Горький послал из Самары.

Интересен был следующий случай. Горький послал свой рассказ в редакцию журнала «Неделя», которым руководил тогда Павел Павлович Гайдебуров, сын покойного Гайдебурова. Зная о моем знакомстве с ним, Горький попросил написать ему, чтобы он или напечатал этот рассказ или вернул его. Гайдебуров ответил, что рассказ будет напечатан, но, ввиду массы материала в редакции, он не знает, когда до него дойдет очередь. Ответ был получен чуть ли не накануне моей поездки в Петербург. По просьбе Горького я взял его рукопись у Гайдебурова и передал ее в редакцию журнала «Мир божий», где в ближайшем номере рассказ был напечатан.

Серьезная критика обратила внимание на эту работу, о Горьком заговорила столичная печать. Гайдебуров не мог простить себе, что не был на высоте звания редактора и «не понял» Горького.

Тогда же я познакомился с редактором-издателем «Мира божьего», Александрой Аркадьевной Давыдовой304Журнал только что начал выходить, но он сразу завоевал симпатии широкого круга интеллигенции, в особенности земской. Александра Аркадьевна привлекала в свое издание молодые литературные силы. Знакомилась она со всеми провинциальными газетами и журналами, как только замечала в ком-нибудь из их сотрудников «искру божию». Она много беседовала о Горьком, только что появившемся в печати, и о Чирикове, просила передать им свое страстное желание видеть их произведения в ее журнале.

В Москве со мной приключилась неприятность. По просьбе Чирикова я зашел в редакцию журнала «Артист»305 , наводил какую-то справку. В кармане пальто у меня лежала довольно объемистая рукопись Горького, которую он доверил мне передать в Петербурге в редакцию журнала. Эта рукопись у меня пропала. Я долго ее разыскивал, но не нашел. Горький был сильно огорчен, потому что копии у него не было. Таким образом, этот рассказ так и не появился в печати.

На наших вечерах Горький познакомился с милой Екатериной Павловной Волжиной306, хорошенькой, только что окончившей гимназию, девушкой. Катя Волжина, как мы ее звали, получила место корректорши в «Самарской газете» и ближе познакомилась с Горьким; они полюбили друг друга и поженились. Живая, веселая, в то же время скромная и сердечная, Катя имела массу поклонников, но любила Иегудиила Хламиду, к великому огорчению ее родителей, обедневших дворян, которые никак не могли примириться с мыслью, что их дочь выходит замуж за какого-то Хламиду.

Как всякий выдающийся человек, Горький также имел массу поклонников, но и, вероятно, столько же, если не больше, в особенности в последнее время, противников.

Я, как средний человек, говорю лишь о тех впечатлениях, какие он на меня лично производил и производит. Знаю лишь то, что все, побеседовав с ним даже в самое последнее время, восхищаются его прямотой, искренностью и любовью, которую он проявляет к человеку. Алексей Максимович, по моему мнению, искренно любит русский народ. Как сын народа, он хорошо знает его и понимает. Это не преклонение перед народом Златовратского и других народников. Он не скрывает темных сторон его, он желал бы видеть русский народ, занимающим почетное место среди западноевропейских культурных наций.

Горького я не видел почти десять лет – всё время, проведенное им в Финляндии и в Европе. Когда же в конце 1915 года вернулся в Петербург, то узнал от своего друга Е.Н.Чирикова, что он разошелся с Горьким. Разошелся из-за его статей в журнале «Летопись», в которых, по словам Чирикова, Горький выразил отрицательное мнение о русской душе, о русском народе. Правильнее сказать, это был разрыв их отношений. В последнее время он перешел почти во вражду. Горький энергично, страстно проповедовал прекращение войны. Чириков держался диаметрально противоположных взглядов. В 1916 году я виделся с Горьким в Петербурге, в его квартире на Кронверкском проспекте307Говоря со мной о войне, он страстно порицал ее. Был я еще как-то раз у него; помню его фразу:

– Эх, сколько времени я из Европы, а не могу примириться с жизнью здесь. Мне больно видеть эту инертность, отсутствие инициативы у русского народа, хочется делать, создать что-нибудь, везде косность, ничего живого.

Хотя он долго жил за границей, он не отошел от русского народа и от русской жизни. Он остался тем же Максимом Горьким, прикрепленным всеми фибрами души к русскому народу.

Горький тогда уже разошелся с Екатериной Павловной308Говорят о любви, которую Горький питает к ней по настоящее время. Я этому верю, ее нельзя не любить. Мы с нею встречались, как в Париже, так и в последние шестнадцать-семнадцать лет моей жизни в Москве. Екатерина Павловна уже тогда вся отдалась общественной деятельности, но осталась той же милой Катей Волжиной, с большими синими глазами, чаруюшей улыбкой и хорошей душой.

Летом 1916 года Горький прислал мне свои сочинения с надписью на многих томах309Одна из них гласит: «Старым друзьям в благодарность за хорошие дни, проведенные в Самаре»310Кто мог предвидеть, что одни члены самарского кружка окажутся среди якобы контрреволюционеров, других будут обвинять в неискреннем увлечении идеями социализма? Мог ли я себе представить, что Евгений Николаевич и Алексей Максимович, так страстно жаждавшие наступления свободы, так дружно работавшие для ее достижения, из-за этой свободы очутятся в противоположных враждебных лагерях, а искреннего Евгения Николаевича, всю жизнь проведшего между жандармами и тюрьмами из-за его стремления к свободе, будут считать контрреволюционером?

* * *В калейдоскопе лиц, с которыми мне приходилось встречаться, особенно приятно вспомнить о встрече с Владимиром Сергеевичем Соловьевым. В самое мрачное время, когда всё прекрасное как будто исчезло, на утешение человечества явилась личность, сосредоточившая в себе богатые духовные силы, те крупицы добра и красоты, без которых народ и общество не могут существовать. В самый разгар циркуляров «о кухаркиных детях»311, в темное время процветания человеконенавистничества и ярого преследования евреев, явился Соловьев. Какое удовольствие и нравственное удовлетворение я получил от этого знакомства! Сама наружность Владимира Сергеевича была обаятельна. Чистая душа отражалась в его больших, детских и в то же время задумчивых глазах.

Владимира Сергеевича считали «юдофилом». Он таковым не был. Мы, евреи, не желаем иметь юдофилов, мы только желаем, чтобы в нас видели людей со всеми достоинствами и недостатками, присущими каждому народу. Если Владимир Сергеевич и был юдофилом, то разве потому, что признавал за еврейским народом известные исторические заслуги и относился с глубоким уважением к духу еврейской религии, этой «праматери» христианства. В своей частной и общественной жизни он был до такой степени чист, что самые ярые юдофобы не смели на него клеветать и именовать его «еврейским наймитом».

Понятно, с каким нетерпением я ждал случая познакомиться с Владимиром Сергеевичем. Передал я ему привет от И. И. Бакста312 и просьбу последнего повидаться с ним в Петербурге. Владимир Сергеевич много беседовал со мной по еврейскому вопросу, по поводу преследования еврейских детей, стремившихся к знанию, удивлялся слепоте руководителей высшей политики.

Мы уединились с ним в комнате, соседней с залой, где происходило заседание. Владимир Сергеевич интересовался общественной жизнью в провинции. Интересовался он живым элементом общества, положением народного образования, отношением крестьян к школе. Расспрашивал о деятельности судебных следователей, о том, как они смотрят на принцип «не судите, да не судимы будете».

Владимир Сергеевич обещал приехать летом в Самару, посетить Самарскую губернию, где так много сектантов, людей, по его словам, «жадно ищущих Бога». Но, не успев выполнить этого намерения, вскоре скончался. Как известно, он и на смертном одре молился Богу об облегчении участи евреев. Преследования евреев всю жизнь удручали Соловьева, этого гостя с неба, пролетевшего метеором над русской землей.

Кстати упомяну я об отце Владимира Сергеевича, известном историке Сергее Михайловиче Соловьеве, читавшем нам, юристам первого курса, в 1871 году, историю России. Выше среднего роста, довольно красивой наружности, с голубыми глазами и окладистой бородой, он был замечательным лектором, привлекавшим в свою аудиторию даже студентов других факультетов. Он был большим поклонником Петра I и его реформ.

Первый раз я увидел Сергея Михайловича Соловьева вскоре после моего поступления в университет, в конце сентября 1871 года. По случаю посещения университета известным министром народного просвещения графом Толстым313 в актовом зале университета собрались все студенты, вновь поступившие, ректор Соловьев, проректор Минх314 и некоторые профессора. Толстой, заметив одного из вновь поступивших студентов-евреев, сказал ему:

– Вы кончили Шавльскую гимназию, я помню вас, – и прибавил, обратясь к Соловьеву и другим профессорам:

– Я объехал Северо-Западный край, и, представьте себе, самые лучшие ученики по словесности и русскому языку там – евреи, хотя в крае очень значителен русский элемент.

Соловьев пробовал объяснить это тем, что для еврея русский язык – чужой язык, которому он обучается, а русский не считает нужным изучать свой язык. Проректор Минх вставил свое замечание. Толстой тут же ответил:

– Да, я с вами согласен: способный народ, – и спросил Соловьева, много ли евреев поступило и на какие факультеты.

Какой вывод следовало сделать из этого обмена мнениями? Практика вскоре показала этот вывод: поменьше евреев пускать в университет и на государственную службу.

Теперь перехожу к знакомству с ныне здравствующим и, несмотря на преклонный возраст, продолжающим свою литературную работу Анатолием Федоровичем Кони. Его брат – бывший мировой судья в Варшаве – по выходе в отставку служил в Самаре на железной дороге. Как-то раз, садясь в вагон поезда, отправлявшегося из Самары в Сызрань, я увидел на перроне группу лиц, в которой были высшие представители железнодорожной администрации. Оказалось, что с этим поездом едет обер-прокурор сената Анатолий Федорович Кони. Я вошел в вагон первого класса, туда же после третьего звонка вошел и Кони, с которым я не был знаком. В купе, кроме нас, никого не было.

По поводу газеты, которую он купил, завязался у нас разговор. Я сказал, что знаю, кто он, и что недавно в историческом журнале, – не помню теперь, в каком, в «Русской старине» или в «Историческом вестнике», – я читал его археологическую заметку «Из царствования Петра I»315Эта заметка меня удивила, так как она не соответствовала его литературному и публицистическому амплуа. Он тоже удивился, что нашелся читатель, не археолог, читавший эту заметку. Таким образом, у нас начался живой разговор. Коснулись, конечно, самого больного вопроса – еврейского. Анатолий Федорович рассказал о своем бывшем секретаре Лихтенштейне, перешедшем в православие, о многих других судебных деятелях, ради карьеры решившихся на шаг, не одобряемый, как мне показалось, Кони. Он подробно, с большим воодушевлением, рассказал мне о процессе Веры Засулич316, на котором он председательствовал; рассказал, как призывали его в Министерство юстиции за несколько дней до слушания дела, как хотели влиять на него, чтобы он побудил присяжных заседателей вынести обвинительный вердикт. Говорил о самом деле Засулич, о речи защитника Александрова317 и о бездарности обвинителя Киселя318По словам Кони, весь зал уголовного заседания (причем за судейскими креслами сидели высшие государственные сановники) с напряженным вниманием слушал всё судебное следствие и речь защитника, что всех возмущал произвол, царивший в тюрьме и проявившийся особенно резко по отношению к Боголюбову319Кони рассказал, как он подвергся опале после суда, так как оправдательный приговор присяжных заседателей приписывался отчасти его председательскому резюме и вообще ведению им судебного заседания по этому делу.

Излишне распространяться о том, что Анатолий Федорович – искусный собеседник. Помню, что, утомившись разговором, он взял в руки «Русские ведомости» и хотел, кажется, читать, но я попросил его отложить газету. Кони сначала удивился, но когда я ему сказал, что скоро мне нужно с ним расстаться и жаль не использовать такой редкий случай беседовать с интересным человеком, улыбнулся, положил газету, и мы продолжили беседу. После этого, приезжая в Петербург, я каждый раз заходил к Анатолию Федоровичу. Он всегда был занят, и наши свидания были кратковременными, но, конечно, очень интересными для меня320.