Полная версия

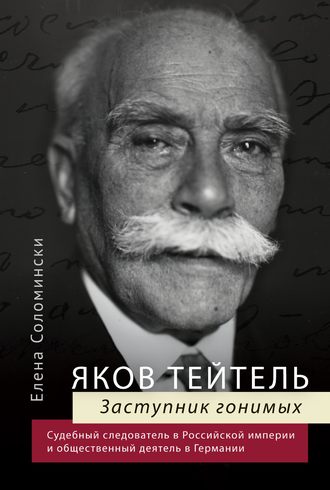

Яков Тейтель. Заступник гонимых. Судебный следователь в Российской империи и общественный деятель в Германии

По словам Татьяны, как раз в тот вечер муж заспался, не хотелось ему идти на караул. Она его разбудила, заставила встать и говорила, что пора идти, потому что хозяева амбаров и так сердятся на него за его халатное отношение к работе. Иванов лениво встал, она помогла ему одеться, проводила и, когда он скрылся из виду, раскрыла окно и дала знать плотникам, что муж ушел. Она видела, как плотники пошли вслед за ее мужем.

Марфа спала на полу и проснулась, когда Татьяна заставляла мужа идти на караул. Она, по словам Татьяны, всё знала, конечно. После ухода мужа сердце у нее затосковало, она стала бегать по комнате и заговаривать с Марфой, но та, всегда молчаливая и странная, была равнодушна. Не находя себе покоя, Татьяна побежала к брату мужа, стала голосить. На поддевке Николаева обнаружились кровавые пятна, происхождение которых он не мог объяснить.

Но ни он сам, ни его племянник Кузьма, ни Марфа ни в чем не сознавались. На очных ставках плотник продолжал держать себя степенно и, уличаемый Татьяной, презрительно смотрел на нее, называя ее болтушкой. Племянник, также не сознаваясь, давал очень сбивчивые показания, а Марфа лишь подтвердила выпроваживание Татьяной мужа и больше ни в чем не призналась.

Когда я предъявлял Татьяне следственное производство, она, облокотившись на стол, сказала:

– Вот ты считаешь, что я, мол, плохая, убийство сделала, а Марфушка, мол, хорошая, но не знаешь, что в тихом омуте черти водятся.

Говорила, что Марфа отравляла своего мужа мышьяком, а когда она и ее любовник увидели, что Степан всё не умирает, задушили его и тут же, около покойника, совершили плотский грех. Степана хоронили, считая, что он умер от хронической хворости.

Я был ошеломлен этим сообщением: спрашиваю Марфу, но она, конечно, все отрицает Остался один оговор. Я рискнул приступить к следствию. Экстренно вызвал врача и вырыл Степана. Всё село было против меня. Как это, человек жил честно, умер по-христиански, а его тревожат, да еще без священника, да еще по требованию еврея! Мне передавали, что мое происхождение особенно раздражало всех. Священника, действительно, как раз в то время не было в селе, а я торопился со вскрытием, боясь, как бы вследствие разложения погребенного тела не исчезли доказательства преступления, тем более такие тонкие, как следы удушения.

Судебно-медицинским вскрытием был установлен перелом хрящей гортани, обнаружены язвы желудка, и врач признал, что Степана медленно отравляли и что умер он от удушения. Внутренности Степана я послал в Самарское врачебное отделение, где, по исследовании, оказалось, что покойник был отравлен мышьяком.

Следствие по второму делу установило участие в этом преступлении всей компании, то есть Татьяны, Марфы и обоих плотников. Всё делалось ими по выработанному плану: отравить хилого Степана, убить Иванова и затем, как уже сказано выше, зажить по-новому.

Покойный Степан всё время хворал, у него были нарывы, сыпь, и в то же время он мучил Марфушку, требуя от нее исполнения супружеских обязанностей. Степан опостылел Марфе этими нарывами, хворостью и назойливыми требованиями, но об убийстве его она не помышляла. Жизнь ее была невеселая. Познакомившись с бойким, здоровым Кузьмой, она ему отдалась. Хотя Марфа знала о планах поездки в далекие края, но относилась к ним безучастно. Мысль об убийстве Степана подала ей Татьяна, по ее совету Марфа подсыпала мужу в кушание мышьяк, причем указала даже лавку, где она купила его, будто бы для мора тараканов. Муж, подозревая ее связь с Кузьмой, боялся брать от нее кушания, но Татьяна уговаривала его, принесла ему два куска сахара, обсыпанных мышьяком, и дала ему чая с этим сахаром. Степан выпил и стал еще более хиреть.

Умирать-то он умирал, но слишком медленно, а между тем надо было спешить, работа по ремонту церкви кончалась, плотники должны были уезжать из села. Иванова решили убить, а со Степаном что делать? Надо покончить и с ним. И вот, рассказала Марфа, как-то раз днем Степан почувствовал себя плохо, было видно, что умирает. Она побежала за водой, на всякий случай, чтобы холодная вода была в доме. Ее увидел Кузьма, крикнул: «Марфуша, подь сюда!» Она ответила: «Некогда, муж околевает». Кузьма пошел за ней, и вместе они вошли в избу. Степан лежал на полу с открытыми злобными глазами. Увидев вошедших, он попробовал подняться. Боясь, что муж не так скоро умрет, и что его медленное отравление может обнаружиться, так как Степан, по-видимому, убедился в том, что его травят, Марфа с Кузьмой решили покончить с ним. Кузьма накинулся на больного, схватил его за горло и задушил; когда тот скончался, они тут же на полу возле него имели плотскую связь, при этом Марфа приговаривала:

– Всю жизнь ты меня мучил, окаянный, гнилой ты этакой, хочу теперь жить!

Дело слушалось в Самарском окружном суде, все были осуждены, кроме Марфы. Присяжные заседатели говорили мне затем, что на них повлияли вся жизнь Марфы, безвольный ее характер, несчастная ее судьба…

С этим делом я познакомил Николая Георгиевича Михайловского, и оно, как я сказал, послужило основой для его пьесы «Деревенская драма». Впоследствии какой-то критик высказал, что драматург сочинил всю эту историю в подражание «Власти тьмы» Толстого. Гарин в «Петербургских ведомостях» в мае или июне 1904 года опроверг его предположение276, сославшись на меня, как на следователя, производившего следствие по делу, которое дало ему материал для его пьесы.

Глава четвертаяКак я уже писал, меня интересовал вопрос о положении детей улицы. Этот вопрос до сих пор более или менее удовлетворительно нигде не разрешен. Имеются исправительные детские колонии, приюты, но везде берут на свое попечение детей, проявивших в чем-нибудь порочность. На массу же бесприютных детей, детей улицы, создающих кадры алкоголиков и преступников, общество и государство не обращало достаточного внимания.

Случай поработать в пользу детей улицы скоро представился. После введения винной монополии277 торговля водкой перешла к казне, создались «царские кабаки», дававшие правительству почти две трети всех государственных доходов. С одной стороны, Министерство финансов требовало от своих агентов, акцизных чиновников, стремиться к извлечению как можно больших доходов от пьянства, награждая за эту деятельность чинами и орденами, а с другой, эти же чиновники должны были отвлекать народ от пьянства, – устраивать народные столовые, чайные, библиотеки. Создан был целый институт: «Попечительства о народной трезвости»278Средства на борьбу с пьянством отпускало Министерство финансов через акцизных чиновников. Хотя во главе городских попечительств стояли городские головы, в комитете большинство было из представителей Министерства финансов, и главные средства давало это министерство. Понятно, что руководящую роль играли акцизные чиновники.

Городским головой в 1902 году в Самаре был мой добрый знакомый, бывший член окружного суда П. А. Арапов279По его приглашению, условившись с ним о программе нашей деятельности, я был избран городской думой и получил звание участкового попечителя о народной трезвости. Должен сказать, что в Самаре некоторые акцизные деятели, например покойный Котельников, впоследствии библиотекарь Государственной Думы, чувствовали всю ложность своего положения и искренно хотели работать в ущерб главной своей задаче – извлечению доходов от пьянства; но их усилия были безуспешны. Кончилось тем, что Котельников переведен был в наказание из крупного центра – Самары – в глухой Оренбург, а затем он и Гладышев были уволены. Я пришел к убеждению, что хотя и нужна борьба со взрослыми алкоголиками, преимущественное внимание должно быть обращено на детей, развращаемых улицей. С председателем и некоторыми членами комитета мы подали записку, в которой настаивали на открытии сада для детей улицы. В комитете возникли споры: одни были за наше предложение, другие же признали существование такого сада не только бесполезным, но даже вредным.

«Помилуйте, – говорили мне, – вы будете собирать этих воришек, хулиганов, забавлять их, какие-то игры устраивать. Это тем более недопустимо, что вместе с этими испорченными детьми будут и честные дети, которые под их влиянием тоже развратятся».

После многократных заседаний наше предложение было, однако, принято.

Это было в первых числах февраля. Необходимо было торопиться к весне открыть сад. Главным образом, конечно, нужно было позаботиться о средствах. Министерство финансов их не давало. Городское самоуправление не могло дать, так как высшая администрация не утвердила бы таких расходов. Нужно было обратиться к частной благотворительности. В данном случае «Самарская газета» оказала нам большую услугу. Печатая отчеты о заседаниях комитета, она энергично защищала наше предприятие и всё время, почти каждый день, в том или другом отделе, помещала заметки о предполагаемом к открытию саде. По просьбе городского головы Арапова, владелец самого крупного на Волге пивоваренного Жигулевского завода, А. Ф. Вакано280, отвел нам для сада большую площадь на одной из окраинных улиц, недалеко от Молоканского сада, губернской земской больницы и тюрьмы. Насчет соседства с последней многие острословили. Приверженцы сада говорили:

– Надо детей посылать в сад, а не готовить для тюрьмы.

А противники говорили:

– Под влиянием сада детям прямая дорога в тюрьму; слава богу, туда недалеко, и казна будет меньше расходовать на отправку их туда.

Как я сказал, на мою работу, на возню с евреями высшая администрация смотрела косо, но вредить мне сильно не могла. Кроме местных влиятельных судейских, меня сильно поддерживал прокурор Саратовской судебной палаты Федор Арнольд.

Большую услугу оказал мне Федор Федорович при определении моего сына Александра в Московский университет. Это было в конце 1890-х годов, когда министром народного просвещения был Н. П. Боголепов. По существовавшим тогда правилам сын мой, как окончивший самарскую гимназию, мог быть принятым, и то с соблюдением процентной нормы281, лишь в Казанский университет. Мне же хотелось определить его непременно в Московский, в тот самый, где я получил образование. Особенное тяготение я питал к Москве еще и потому, что там у меня было много знакомых в литературных и художественных кружках. Как раз в то время, когда мой сын кончил гимназию, прибыл в Самару министр юстиции Муравьев. Арнольд, которому министр особенно благоволил, взялся хлопотать перед ним о принятии мер к исполнению моего желания. Муравьев любил помпу. В зале общих собраний суда, окруженный свитой, он принимал просителей. Вечный чиновник особых поручений при всех министрах юстиции, А. В. Малама282, пригласил меня к Муравьеву. Последний, выслушав мою просьбу, сказал, что слышал обо мне, знает мою деятельность и напишет Боголепову. Поблагодарив Муравьева, я просил его, чтобы принятие моего сына вне правил не отразилось на процентном отношении учащихся евреев Московского округа. Муравьев обещал хлопотать о приеме моего сына сверх нормы на юридический факультет Московского университета, который он и окончил.

Чаша губернаторского терпения, как я выше писал, переполнилась, когда моя жена, Екатерина Владимировна, устроила «каплю молока» для бедных детей, преимущественно рабочих Самары283Случай избавиться от меня скоро представился. Самарский окружной суд вошел с ходатайством в Министерство юстиции о предоставлении моему сыну Александру свидетельства на право хождения по чужим делам, то есть на занятие адвокатурой. В то время евреям выдавали такие свидетельства лишь с разрешением министра юстиции, который почти в течение двадцати лет не выдал ни одному еврею такого свидетельства. В начале декабря 1903 года председатель Самарского окружного суда А. В. Филиппов, взяв с собою ходатайство суда, повез его в числе прочих бумаг в Петербург. С Филипповым поехал и я. На приеме в министерстве, когда очередь дошла до меня, министр Муравьев в сопровождении директора департамента Н. Н. Чаплина и двух секретарей подошел ко мне и, обратившись к Чаплину, сказал, указывая на меня, что он, Муравьев, хорошо знает мою деятельность и, так как в Саратовском окружном суде открывается новое отделение, желал бы меня видеть там членом суда. Относительно свидетельства моему сыну он ничего не сказал, и я не говорил, и вот почему. Перед приемом у министра Чаплин пригласил меня к себе в кабинет и сказал, что при всем своем желании Муравьев, не выдавший за всё время своего министерства, то есть за десять лет, ни одному еврею свидетельства, не может сделать даже для меня исключения, тем более что он отклонил ходатайства всяких князей, и что, если я буду ходатайствовать лично, министр должен будет отказать, хотя это было бы ему неприятно.

Узнав, что министр предполагает назначить меня членом суда в Саратове, А. В. Филиппов лично ходатайствовал перед Муравьевым об оставлении меня в Самаре, где предвиделась вакансия члена окружного суда, причем Филиппов сказал, что избрание меня окружным судом вполне обеспечено. Муравьев на назначение мое в Самаре не соглашался, сказав, что удобнее будет, если я уеду оттуда.

7 января 1904 года я получил телеграмму от Чаплина о моем назначении членом суда в Саратове. Надо было подчиниться. Как обыкновенно бывает в таких случаях, начались проводы, речи, и, наконец, после двадцатисемилетней жизни в Самаре, мы ее оставили.

Расставаясь в воспоминаниях с Самарой, мне хотелось бы упомянуть о наших близких друзьях, о целом ряде интересных лиц, о кристаллически чистом покойном Алексее Ивановиче Самойлове284, милом Константине Павловиче Молгачеве285, так трагически кончившем свою жизнь докторе С. О. Ярошевском, докторе Капелянском, докторе Крылове, впоследствии члене Государственной Думы286, интересной Александре Леонтьевне Бостром (по первому мужу графине Толстой, урожденной Тургеневой)287, матери писателя графа Алексея Николаевича Толстого, да и о самом Алексее Николаевиче, который часто, будучи подростком, гостил у нас в Самаре.

Самарский уезд, в особенности его северная часть, крайне интересен в этнографическом отношении; население в нем самое пестрое: русские, немцы-лютеране, чуваши, мордва и татары. Еще был один элемент, однодворцы, так называемые панки, то есть потомки обедневших дворян, которым правительство отвело землю в Самарском уезде. Эти панки сами обрабатывали землю, жили крестьянской жизнью, и некоторые из них даже были неграмотны, но носили древние, родовитые фамилии: Шаховские, Черкасские, Трубецкие, Ромодановские и так далее. Мужчины большею частью теряли свой дворянский облик, среди женщин же часто попадались лица, свидетельствовавшие о расе и дворянском происхождении.

Панки пользовались правом участия в дворянских выборах. Жаждавшие пробраться в предводители дворянства (например граф Николай Александрович Толстой, отец нынешнего писателя Алексея Николаевича). Ко дню дворянских выборов посылали за ними лошадей, привозили их в Самару, наряжали во взятые напрокат фраки, в которых те торжественно являлись в дворянское собрание, голосовали за кого велели, угощались. Потом, по окончании собрания, фраки с них снимались и отдавались обратно, а панки отсылались домой.

Они жили в моем участке. Я часто с ними сталкивался, так как они пользовались еще одной, довольно печальной, льготой. За малейшую кражу, мошенничество, хотя бы на сумму одного рубля, они имели честь судиться высоким судом присяжных заседателей и подвергались бóльшим наказаниям, чем простые смертные, судившиеся в волостном суде.

Как я сказал, Самарский уезд был очень пестр в этнографическом отношении, но такое же разнообразие было и в религиозной массе, много сект, начиная со старообрядцев и кончая хлыстовщиной. Были даже огнепоклонники среди чувашей. Последние официально, по принуждению, считались православными, их заставляли строить церкви, содержать духовенство; но искренно они поклонялись своим богам. Добродушный, крайне темный, забитый народ жил в буквально темных помещениях, так как топили их «по-черному»: дым не выходил из трубы, а шел прямо в избу, отчего почти все чуваши страдали глазами. Они пуще всего боялись власти и кокард. Слово «чиновник» приводило их в трепет. Этому способствовали всё старое чиновничество, полиция прежних времен. Заседатели судов неимоверно их обирали.

Когда я в первый раз приехал в село Кошки Самарского уезда, то о бывшем самарском исправнике рассказывали массу анекдотов и, между прочим, один действительно произошедший факт. Проигравшись в карты и нуждаясь сильно в деньгах, этот исправник отправился в большое чувашское село. Предварительно послал туда, на двух лошадях, большой столб. Столб привезли ночью и свалили на площади. Утром чуваши узнали об этом и о том, что исправник собирается к ним. Стали гадать: для чего, мол, этот столб? Одни говорили, что будут подвешивать неаккуратных плательщиков податей, другие – что будут произведены обыски, найдут богов и развесят их на этом столбе.

Когда исправник приехал, чуваши поднесли ему, собрав, порядочную сумму денег, и он уехал. Оказалось, что в селе должен был быть базар, и к этому столбу имелось в виду приделать весы и меры.

Интересная черта, – желая кому-нибудь отомстить, чуваши вешались у него на воротах, считая, что этим они причиняют неприятелю самые тяжкие страдания: начнется таскание в полицию, по судам, а это медленное истязание, по их мнению, куда тяжелее смерти.

Начали они относиться с доверием к новым судебным деятелям еще задолго до моего приезда. Они рады были, когда дело уходило от полиции и поступало к «следующему» (так они называли судебного следователя). Многолетнее знакомство мое с чувашским народом дало мне возможность видеть все его хорошие черты, и еще раз я пришел к заключению, что нет плохих народов, что у каждого народа есть хорошие и плохие качества, что всё дурное не зависит от народа, а прививается ему всей его историей и разными государственными институтами.

Противоположность чувашам составляли немцы-меннониты288Переселенные при Екатерине II, они получили по большому наделу земли, обзавелись хорошим инвентарем, строили дома с черепичными крышами и удобными конюшнями, причем последние помещались под одной крышей с домом. Держали они себя с большим достоинством, власть признавали, но сама власть чувствовала, что с меннонитами нужно говорить по-человечески. Колонии меннонитов – Александрталь, Ниденталь и другие289 – расположены были между Бормой с мордовско-русским населением и большим торговым селом Кошки с русским населением. Борма и Кошки поражали своей грязью, соломенными крышами; но как только начинаешь приближаться к немецким колониям, чувствуется, что едешь в какой-то другой мир. Кончаются русские селения со своими мазанками или разваливающимися избами. Кончаются кое-как вспаханные поля, начинаются сады, огороды, громадные дома и хорошо одетый и обутый народ.

Присяги они на судах не принимали, а ограничивались подачей руки председателю и словами: «Покажу правду».

Замечательно, что, несмотря на почти столетнее пребывание в России, они никакого влияния на соседей не имели, а между тем, по мысли Екатерины II, они-то должны были быть культуртрегерами290 этого края.

Работниками у них были татары из соседних селений. Эти татары часто наводили конокрадов татар же, и те уводили от меннонитов лучших лошадей. Рядом с хорошими чертами у меннонитов, как у ярых собственников, была жестокость. Иногда возникали дела о пытках, учиненных ими над заподозренными в краже татарами.

Интересная психологическая черта: будучи ярыми собственниками – в особенности когда дело касалось кражи лошадей, – они свои принципы ставили выше всего. Помню характерный случай. У колониста Эро украли пять самых лучших его лошадей, чем нанесли страшный вред его хозяйству. Эро от кого-то узнал, кто совершил эту кражу, но так как он дал слово лицу, сообщившему ему эти сведения, никому об этом не рассказывать и не выдавать его, то на все мои вопросы отвечал, что ничего не может сказать, потому что дал слово. Так он виновных и не выдал, и дело за необнаружением виновных было прекращено. Впоследствии я узнал, что татары, узнавшие этих лошадей, пригнали ему двух измученных, отощавших, а остальные, самые лучшие, так и пропали.

Александр Степанович Пругавин знакомился с этими меннонитами и много беседовал с ними. Приезжая в какое-нибудь село, он отыскивал сектантов.

Глава пятаяКак-то раз встретил меня на улице в Самаре местный общественный деятель, о котором я говорил выше, А. Н. Хардин, и говорит:

– Хотите познакомиться с интересным человеком? Да и он этого хочет.

Я изъявил живейшее согласие. На другой день ко мне пришел Павел Александрович Гайдебуров, ныне покойный, бывший редактор журнала «Неделя»291Это был тип русского интеллигента. Журнал «Неделя» за всё время своего существования, в особенности в 1880-х годах, пользовался необыкновенной популярностью, преимущественно в провинции, среди «третьего» элемента: земских врачей, учителей и вообще земских деятелей.

С Гайдебуровым мы подружились и до конца его жизни поддерживали хорошие, сердечные отношения. Приезжая в Петербург, я неизменно посещал редакционные вечера «Недели» на Ивановской улице. Там я имел возможность познакомиться с массой литераторов. С удовольствием вспоминаю о знакомстве с милой Ватсон, Ольгой Шапир292.

На этих же вечерах я познакомился с приобретшим впоследствии известность Михаилом Осиповичем Меньшиковым, будущим столпом газеты «Новое время»293Это было в 1880, 1884, 1885 годах. Меньшиков носил тогда форму мичмана, был большим поклонником Льва Николаевича Толстого. Интересовался «мужиком». С литературных вечеров Гайдебурова мы с Меньшиковым вместе возвращались, так как жили в одном районе. Шли пешком и всю дорогу беседовали. Любил он расспрашивать о бытовых крестьянских делах. О евреях отзывался очень корректно, ничего антисемитского в его суждениях не было. Напротив, интересовался деятельностью евреев в Самаре и признавал пользу последних в торгово-промышленной области. Меньшиков любил больше слушать, чем говорить, а говорил он тихо, медленно и мягко.

Мы расстались, когда он ушел после смерти Гайдебурова из «Недели» к Суворину294, в «Новое время», и сделал быстрый скачок вправо. Стал проводником самых человеконенавистнических идей. Всё еврейское, как худое, так и хорошее (впрочем, хорошего он, кажется, за евреями ничего не признавал), беспощадно осуждал, и, можно сказать, на его фельетонах воспиталось много специфических общественных деятелей.

Не виделся я с ним в течение чуть ли не десяти лет. В 1902 году, будучи в Петербурге, зашел к Анатолию Федоровичу Кони. При мне пришел туда и Меньшиков. Я еле-еле его узнал. Вместо мичманской тужурки на нем был длинный довольно поношенный черный сюртук. Он облысел. Кони хотел нас познакомить, но мы оба сказали: «Мы знакомы». Обратившись к Меньшикову, я сказал:

– Как вы изменились, Михаил Осипович! Какая перемена с тех пор, как я вас видел в редакции «Недели»!

Я имел в виду исключительно перемену его наружности. Меньшиков, должно быть, понял иначе, счел, что я намекаю на перемену его образа мыслей и на сотрудничество его в «Новом времени». Он что-то пробормотал в ответ и тут же удалился.

От Кони мы вышли вместе с Евреиновым, управлявшим короткое время Министерством путей сообщения, человеком либерального образа мыслей. Дорогой Евреинов мне сказал:

– Однако, вы очень сконфузили Меньшикова.

Редакционные вечера «Недели» были весьма интересны. Постоянными посетителями этих вечеров были, между прочим, А. Ф. Кони, П. И. Вейнберг, Н. С. Таганцев, поэт Случевский295, артисты и другие. Кони, Вейнберг и Случевский перекидывались импровизированными юмористическими стихами.

Кстати, раз я упомянул о столпе «Нового времени» Меньшикове, мне хочется упомянуть и о другом сотруднике той же газеты, Василии Васильевиче Розанове. С ним я познакомился у сестры Николая Георгиевича Михайловского, Слободинской. Гарин-Михайловский нарочно завел разговор о евреях, желая вызвать, как он выразился впоследствии, Розанова на поединок. Но тот произвел на меня впечатление, какого я не ожидал. Ярый антисемит на столбцах «Нового времени», он тогда, в доме Слободинских, по еврейскому вопросу высказывал крайне корректные взгляды на историческую роль евреев в настоящее время, а также и в будущем. Ни малейшей злобы, никакой вражды по отношению к евреям не наблюдалось. Но чувствовалось какое-то философское, оригинальное мировоззрение.

– Евреи, – говорил он, – дали христианство, они еще много хорошего дадут.

Держал он себя скромно, говорил просто и, в общем, производил очень хорошее впечатление.

От сотрудников «Нового времени» мне приятно перейти к двум другим литераторам: к Глебу Ивановичу Успенскому и Николаю Николаевичу Златовратскому296Их имена теперь забываются, а для нас это были символы чистой любви к народу.

Успенский жил в конце 1870-х и в начале 1880-х со своей семьей в селе Сколькове Богдановской волости Самарского уезда, у известного мецената Сибирякова, владельца этого имения. Глеб Иванович и жена его всё время отдавали крестьянам. Открыли кооперативную лавку, сберегательную кассу, очень были любимы населением. Но власти крайне подозрительно к ним относились. Все эти сближения с народом, беседы с ним очень не нравились администрации, и Успенского часто беспокоили обысками и допросами. Знакомство с ними считалось предосудительным и аттестовывалось как неблагонадёжность политическая.