Полная версия

Всеволод Вильчек. Послесловие

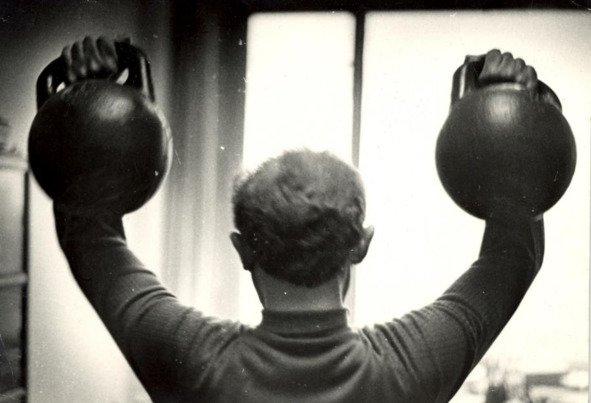

Я уже говорил, что Сева занимался боксом. При неизбывной худобе он был силен и жилист, кулаки имел костистые и крупные. На работе завел пудовую гирю, и редакционные мужики, закрывшись в его кабинете от начальства, в поте лица ее тягали, кто больше выжмет. Не помню, чей был рекорд, то ли Севин, то ли Руслана Лынева. Но если для всех это было просто забавой, для Вильчека – нет. Быть в форме – значило для него пребывать в готовности, не столько физической, сколько психологической, к защите чести и достоинства.

Свободомыслием Сева заразил или, лучше сказать, с большой силой дополнительно инфицировал далеко не одного меня. В 1986 году мне удалось побывать в Норильске, на VII Таймырском фестивале самодеятельной песни. Хотя с тех пор, как Вильчек оттуда уехал, прошло тогда уже больше двадцати лет, его там помнили и вспоминали с глубочайшим уважением.

В редакции «Журналиста». Рекордный вес. 70-е годы

Когда он в 1990 году во второй и последний раз ненадолго вернулся в «Журналист», было уже совсем другое время. И сам он во многом изменился, вошел в полную силу. Но это вовсе не была типичная тогда для многих перемена убеждений. В 1990 году в январском номере «Журналиста» в статье «Краеугольный камень преткновения он спокойно и даже доброжелательно по тону, но жестко и неопровержимо по аргументации разобрал казавшиеся многим тогда ужасно смелыми и новаторскими, а на деле робкие и половинчатые писания популярных в конце перестройки публицистов. Их теперь изрядно подзабыли, восклицавших «Иного не дано!» и ратовавших за некий новый социализм – «рыночный», «демократический» и т. п., но совершенно не способных при этом понять и признать, что законы исторического развития, при самых тонких национальных особенностях, – одни и те же и в Америке, и в Африке, и в России.

Та статья Вильчека, как и большинство им написанного, и сегодня читается как актуальное предупреждение, местами – как полемика с нынешними, 2007 года, претендентами на роли духовных вождей. Этот трезвый взгляд на себя, не эмоционально-истерический, а разумно-практический пробивался давно, только был трудно заметен как в шестидесятые, так и в двухтысячные, в том числе в статьях и книгах таких россиян, как Всеволод Вильчек.

На страницах четвертого номера «Журналиста» 1991 года Сева, бывший тогда ответственным секретарем редакции, представил проходившую в Москве в Доме художника ретроспективную выставку «Другое искусство. 1956—1976», сопроводив репродукции своим комментарием. Назвал он его «Свидание с шестидесятыми». Объясняя, что заставляло тогдашнюю власть прибегать к «бульдозерной» критике, Вильчек писал:

«Нет, не по глупости это делалось. Тоталитаризм не может стерпеть ни инакомыслия, ни инаковидения. Детская непосредственность „другого искусства“ была той слабой травинкой, что способна взломать бетон, таила в себе угрозу разрушения тоталитарной империи. К тому же видение предшествует логическому осмыслению: художники в силу самой природы своего искусства на десятилетия опередили мыслителей. Люди пишущие в те годы еще продолжали спорить, по истинному ли завету построен наш социализм или нет, бредили о социализме с человеческим лицом и т. д., а художники всё уже, мне кажется, знали: и про абсурдность нашего бытия, про „высшее достижение“ социалистической цивилизации – homo sovetikus. Но умудрились из хлама реальности вить гнездо для живой души. Поэтому так хорошо, так печально-радостно было бродить по залам этой удивительной выставки, останавливаясь у знакомых полотен, словно у занавешенных окон, за которыми остались мои родные шестидесятые: там Эрнст Неизвестный рисует обложку для одного из первых номеров „Журналиста“, там сидят за чашкой чая или за стопкой водки мои друзья… и еще не знают, что… хмурой московской зимой 1991 года людей, ставших не на годы, а на эпоху старше, потянет в зал на Крымском валу ностальгия по человечности».

Сегодня мы старше уже на две эпохи, а ностальгию впору испытывать по тем, начальным, девяностым, когда в «Журналисте» публиковался проект первого российского Закона о печати – в том же номере, что и статья Вильчека о «Краеугольном камне преткновения». Закон, который, несмотря на попытки его испоганить, до сих пор остается едва ли не лучшим законодательным актом новой России. И всё это тоже росло и растет из тех же корней!

…Умный, честный, самоотверженный телерепортер и газетчик, Сева еще в начале карьеры, предвидя сложную судьбу зрелых своих трудов, писал в стихотворении «Наборщик»:

…Колдуй, старик!Вольется моя строкаВ рассыпанный первородный крик,В ненабранные века…МИХАИЛ КОЛПАКОВ

поэт, журналист

Шел 1995 год. Норильск готовился отметить 60-летие своего горно-металлургического комбината. Среди прочего, было решено к знаменательной дате выпустить сборник лучших норильских стихов, написанных за эти десятилетия.

Будучи составителем сборника, я, конечно же, вспомнил о Вильчеке, тем более, что издание готовилось в Москве. И его стихотворение «Телевышка» было под рукой: еще в 1962 году его опубликовали «Алые паруса», сборник победителей поэтического конкурса «Наша родина», проведенного в том далеком году «Комсомольской правдой»:

Опять с цепи сорвался холод:Полсотни с ветром до восьми…И так далее, и так далее – до последней строфы:

Качает землю под ногами,Машины движутся ползком,И телевышка над снегамиГорит последним маяком.…Но я, конечно, понимал, что надо получить согласие автора на новую публикацию: все-таки стихотворение было написано 33 года назад.

Дозвонился. Против публикации «Телевышки» Сева не возражал, но вдруг предложил:

– А давай еще одно мое стихотворение напечатаем. Современное. Мне это нужно.

Я взял карандаш, и он продиктовал прямо по телефону:

Я служил в крематории разума.Мы кремировали идеи,Что плодили очкарики разные,В большинстве своем – иудеи.И, представьте, несли нам сами,Не заметив, что мы – с Усами,Что остались от ката прежнего,Раздвоившись на брови Брежнева.Я заведовал пропагандой.Это вам не бирюльки-танцы —Людоеда, вождя УгандыПредставлять вегетарианцем!Под моим пером даже гласныеДружно выли… Они – согласные!Да и пьющий ведущий классТоже требовал глаз да глаз.Я служил: вразумлял историю,Доводил до ума искусство,И бездымные крематорииПревращали идеи в чувства:Чувство Родины, чувство долга,Чувство преданности и братства…Продолжалось недолго блядство.Отмываться придется долго.Вспоминая и как-то анализируя прошлое, убежден: если и надо было кому-то отмываться и каяться за «крематории разума», то никак не Вильчеку в первую очередь. Но когда и кто у нас каялся! А он это сделал, публично. Для него это было важно: Всеволод Михайлович Вильчек был совестливым человеком.

Совестливым, добрым и умным. И не однозначным, конечно же.

Мне кажется, я знал и понимал его хорошо. А вот стал вспоминать, и смог насчитать всего пять встреч за несколько десятилетий (две из них, неторопливых – в последний год Севиной жизни). Невероятно, но факт: мы не были знакомы в Норильске, хотя минимум два года, в начале 1960-х, одновременно жили в этом небольшом городе: он работал на телестудии, я – в газете. Я писал стихи и приходил на заседания городского литобъединения; он тоже писал стихи и даже первым среди норильчан выпустил (в 1964 году) свой поэтический сборник «Высокие широты» в Красноярском издательстве. Но ни на какие заседания он не ходил и сборник свой выпустил – «по-тихому», что ли. Местные поэты (правда, много нового народа приезжало тогда в Норильск) вообще ничего не знали ни о Вильчеке, ни о его сборнике, хотя своя книжка по тем временам была явлением крайне редким и престижным.

Теперь я понимаю, почему так происходило: Вильчек не позволял себе тратить время на второстепенное (по его мнению). Поработав после института на телевидении в Ташкенте, не без проблем, и точно оценив реальную обстановку в стране (какая там «оттепель»! ), он, толковый и целеустремленный, наметил свой путь для достижения чего-то значимого в отечественном, тогда еще молодом, телевидении, которое (уже во время учебы на филологическом отделении Ташкентского университета) стало его и любовью, и судьбой. И Норильск оказался во многих отношениях для Севы трамплином (в 1968-м он уже работал в Москве в «Журналисте» у Егора Яковлева, что само по себе может считаться отличной характеристикой).

Короче говоря, из Норильска Вильчек уехал достаточно быстро, но некая легенда – для тех, кто его не знал – осталась и никак не разрушалась сведениями о дальнейшей Севиной карьере.

Такой загадочный практик-теоретик, социолог нового типа, возможно – один из разработчиков программы всего отечественного ТВ. Некий колосс, строгий и деловой…

И вот однажды с кем-то из друзей-норильчан я пришел к нему в московскую квартиру, которую он занимал с Лилей и маленьким сыном. Комната была практически без мебели, – запомнилась байдарка от стены до стены…

Нас познакомили, начался общий разговор, я с любопытством приглядывался к «строгому и деловому»…

Да он же бесконечно добрый! Чуткий, многое понимающий без слов. И чувство юмора удивительное, тактичное… Так он смотрел, так разговаривал – спорил и объяснял.

И это было всегда.

(К слову: на 4-й обложке последней книжки Всеволода Вильчека «Алгоритмы истории» – М.: Аспект-Пресс, 2004 – помещена фотография автора. Приглядитесь: даже на маленьком снимке Севина доброта никуда не делась).

Возможно, кто-то скажет, что я Вильчека идеализирую. Возможно, у кого-то есть личные наблюдения. Конечно же, он не был снисходителен ко всем и во всем: у принципиальных, совестливых людей так и бывает… Но я пишу о своем понимании редкого человека, о доброте как способе существования на земле…

Духовной жаждою томим,Я понял: надо гнать самим.Согласитесь, смешной и элегантный анекдот-присказка на тему самогоноварения в нашей стране. Я его услышал давным-давно и запомнил на всю жизнь: уровень лучших образцов подпольного народного творчества в СССР был высоким, авторство – безымянным.

И вот неожиданно для себя 24 февраля 2006 года я узнал имя автора вышеприведенной байки: Всеволод Михайлович Вильчек.

На привале. 80-е годы.

В тот день мы похоронили Севу на Ваганьковском кладбище, потом были поминки: друзья вспоминали минувшие дни.

Вот такое стечение обстоятельств – случайное, как всегда.

Много прежде неизвестного мне о Севе узнал я в тот день за поминальным столом: не только о самогоноварении, но и туристских походах, рыбалке, охоте… О том, что перед отъездом Вильчека на север проживавший тогда в Ташкенте Константин Симонов подарил ему книжку своих стихов с такой надписью: «На память и на дорогу в Норильск»… О социологических службах ведущих наших телекомпаний, которые он в разное время возглавлял… О его взаимоотношениях с некоторыми из самых влиятельных «сильных мира сего»…

Но все неизвестное прежде легко «укладывалось» в моего Вильчека, которого я знал и уважал.

Таким стало и мое главное открытие того дня – уже упомянутые выше «Алгоритмы истории».

На гражданской панихиде в Центральном Доме журналистов на Суворовском бульваре, на столик рядом с гробом Лиля положила все его книги, от первой до последней (так случается на похоронах: у одного – ордена, у другого – книги). Я взял «Алгоритмы…», полистал, ощутил доброту с маленького снимка на обложке, но был поражен ясными и четкими выдержками из книги, которые, безусловно, сам автор и вынес на ту же обложку (возможно, эмоции объяснялись и тем, что Севка был еще рядом):

«…К несчастью, в человеке таится не зверь: в человеке таится человек прошлых эпох истории – вулканическая сила, способная взламывать хрупкую кору современной цивилизации».

«…Разрыв между знаниями людей о природе и знаниями о себе самих давно уже напоминает пропасть. И если не восстановить хотя бы типологическое соответствие между естественнонаучным и социальным знанием, в разрыв между ними, в незримую эту бездну может рухнуть мир».

Вечером того же 24-го февраля из Дома журналистов я поехал на Мясницкую в «Библио-Глобус». Мне повезло: я купил книгу, выпущенную полтора года назад.

…Ничего более значимого за последние годы я не читал – о чем, собственно, и хочу сказать. В этом – главная цель моих воспоминаний о Всеволоде Михайловиче. Он и сам считал «Алгоритмы истории» главным трудом своей жизни – работал и корректировал их более 20 лет (первое издание 1989-го называлось так же, а 1993-го года – «Прощание с Марксом»).

Вильчек-философ поставил перед собой такую задачу (цитирую по аннотации книги): «…изложить основы теории исторического процесса, проследив закономерности развития общества от начала истории до ее конца» (подчеркнуто мною – М. К.). Вильчек-публицист поставленную задачу талантливо выполнил, – так я считаю. И не собираюсь извиняться – мол, простите дилетанта в философии. Читая Вильчека, не раз вспоминал Чаадаева, Льва Толстого, Бердяева – может быть, потому, что все названные были безусловно совестливыми людьми?.. Судьбу Отечества, всемирную историю они анализировали в IX и XX веках, Вильчек – в самом начале XXI.

И пусть не раздражает читателя, что философ-непрофессионал заострит его внимание на таких выдержках из «Алгоритмов…»:

«Человек – это странное существо, отпущенное природой на волю, но без достаточных для существования средств… Человек становится „первым“ – самым могущественным и умелым в мире, ибо он „последний“ – самый неприспособленный, самый не ведающий, как жить. Человек познает свободу, ибо он „изгнан“, отчужден от природы и вынужден нести бремя выбора и ответственности… Труд – это необходимость („проклятие“), а не потребность. Но вот… восстановление поврежденной коммуникации со средой, успокоение травмированного инстинкта единства с природой – потребность, первая ч е л о в е ч е с к а я п о т р е б н о с т ь… Через миллионы лет эта первая человеческая потребность породит специфическую форму ее удовлетворения – творчество… Любые поделки и суррогаты создаются за деньги и лишь шедевры – задаром. Если автору за них что-то платят – то и вовсе по глупости, ибо просто не понимают, что великие творения духа – научные, художественные, любые – создаются и тогда, когда за них расплачиваются не с автором, а сами авторы: порой бедностью и лишениями, порой свободой, порой жизнью».

«…Прямая реклама – лишь одна из отраслей гигантской индустрии, производящей, формирующей самого потребителя. Эта индустрия – „массовая культура“ (т. е. культура, создаваемая таким же по сути фабричным способом, как и другие товары, ориентированная на массовый спрос и являющаяся не воплощением духовного мира авторов, а воплощением интересов ее, равно как и других товаров и услуг, потребителя)».

«Тоталитарный, квазирабский социализм может дать миллионам ощущение счастья и высшего смысла жизни, но счастье почему-то оказывается горьким, жертвенным, высший смысл – каким-то двусмысленным или просто непостижимым… Квазирабское общество, как и любое, подавляет преступность, но объективно ему необходимы условия, поддерживающие в обществе ощущение иррациональной вины и страха, условия, в которых соучастником преступления втайне должен осознавать себя каждый, поэтому государство бессознательно создает криминальные нормы жизни».

«Только светское, неклерикальное государство может быть гуманным и справедливым. Только демократическое устройство общества совместимо с развитым чувством человеческого достоинства. Только „романное“, „станковистское“, „реалистическое“ по типу, по парадигме искусство изначально обращено не к роду, не к национальной или конфессиональной общности, а к человеку и человечеству…»

Чтобы не заниматься бесконечно не своим делом, я обратился за помощью к другу – подарил ему «Алгоритмы истории» (тем более, они с Вильчеком были знакомы). Полторы странички, написанные Вадимом Чурбановым, я был рад передать составителям книги воспоминаний.

ЯКОВ КУМОК

писатель, историк

Мысль его высоко взлетала, а руки тянулись к земле.

Году в 1975-м приобрел он избушку в деревне, где-то под Шатурой, и к ней огородик. С тех пор все разговоры его начинались с корненожки, обвисшей не ко времени то ли от жары, то ли от ливня, с грядок, вскопанных недостаточно или слишком глубоко, и где бы, черт возьми, прикупить настоящего конского навозику. Компост, понимаешь, выдержку любит, – и он мечтательно затягивался сигаретой, – и микроэлементов в добавку. Он работал тогда в «Журналисте», и я забегал туда, чтобы сдать материал или вычитать корректуру. Протягивая молча руку, он другой рукой открывал ящик стола и доставал янтарную помидорину с два кулака величиной, или редис с детский кулачек, или россыпь корнишончиков. «Ты, старик, недооцениваешь фактор удобрения и переоцениваешь пленку!» – поучал он, хотя я, ни бельмеса, не понимая ни в том, ни в другом, никогда ему не возражал.

Как-то он все же повез меня в деревню, и я был поражен тем, что седовласые колхозники подходили к нему, ломая шапки, и спрашивали совета относительно засолки грибов и мочения яблок. Правда, в их почтительном обращении мнился мне и некий материальный интерес. Дело в том, что правительство захлестнула тогда очередная страсть к искоренению спиртного. Вышло соответствующее повеление, и в сельмаге исчезла водка. Все мы приуныли, а Севка? Севка начертал на миллиметровке лозунг «Духовной жаждою томим, я понял, надо гнать – самим!»

И что вы думаете? Соединив электрочайник с овощерезкой, приконопатив туда деревянный жбан и продырявленное ведро, в которое воткнул шланг, он опутал их сетью проводов, что-то еще с чем-то связал и, благославясь, взялся за дело. Много я с тех пор пивал настоек, наливок и медовух, не говоря о чистой, но первача лучше Севкиного, не доводилось. Он преподнес мне бутыль с наклейкой «Севуха». Жаль, что, будучи законопослушным человеком, он не мог запатентовать свой напиток.

Так вот, колхознички заглядывали к нему угощаться, и Сева щедро наливал. С ним подружился батюшка, сельский священник, боюсь, что на этой же почве (я имею в виду не окрестные супеси), и они частенько беседовали, обсуждая деревенские новости и, возможно, духовные проблемы. В конце концов, жена Лиля, опасаясь, что ситуация может зайти слишком далеко, изрезала шланг, выбросила жбан и выставила избу на продажу. Не знаю, польстился ли кто на нее, или они ее просто оставили, но Севка больше в Шатуру не ездил.

Однако руки-то просили работы, и он увлекся деревянными поделками. На грибной охоте, которую он по осени совершал, пока здоровье позволяло, он собирал также березовые наплывы и корневища и дома на кухне полировал их, обтачивал, лакировал. Получались очаровательные вещицы. Нам он подарил причудливой формы ковш и солонку. Они по сей день украшают нашу квартиру. Андрей Вознесенский как-то ловко выразился: «Я думаю ногами!» – он сочинял на ходу. Севка мыслил руками. Ноги слишком рано, нелепо и обидно стали у него заплетаться и слабеть.

И, наконец, наступил день, когда он позвал друзей на скромную домашнюю презентацию. Возможно (и даже наверняка), у него были и публичные, и многолюдные, но я на них не бывал. Каждому из друзей он подарил свою книгу, только что вышедшую из типографии, с шутливой надписью. На моей он мелким своим почерком, где каждая буковка отделена от соседней, начертал:

КОММЕНТАРИЙ К ОБЛОЖКЕПоразмышляв, я счел за лучшееПоставить крест: добра идея,И будет где распять при случаеОчередного иудея.ПРИЗНАНИЕ…Быть может, я «чайник» умом и душойИ труд мой – самообман…Но ежели чайник большой-пребольшой,То это уже «титан».Крест на обложке появился потому, что он так набрал название книги. По вертикали значится «Алгоритмы», а поперек по горизонтали – «истории».

«Алгоритмы истории» – так называется эта книга. Это искрометный остроумный глубокий очерк (он сам определил его как эссе, но это относится скорее к стилю, а не к жанру) истории человечества – точнее, философии истории. В нем ставит он коренные вопросы устройства человеческих сообществ и их психологий.

Не мне профессионально ее анализировать. Рецензии, знаю, были, но по-настоящему она все еще недооценена и не проработана. О причинах сейчас скажу. Коснусь лишь одного момента. Проницательная догадка, что толчком к развитию первообщества людей лежит образ (а не труд, как по Энгельсу) – причем, образ не в идеалистической его трактовке – дорогого стоит. Я был уверен, что эту интеллектуальную находку следовало бы развить; кроме того, мне казалось, что некоторые детали здесь нуждаются в уточнении. Например, довольно странное, на мой взгляд, утверждение, что дикарь в своем сознании не связывал соитие с деторождением. Заблуждение слишком счастливое, чтобы быть истинным. Но спорить с Севкой было невозможно! Он подавлял аргументацией, мгновенно парировал выпады, и я замолкал, сраженный его умищем! Мне его так теперь не хватает…

А на дворе год девятьсот девяностый. Страну уже трясет, общество бурлит, народ волнуется. Это я к тому, почему книга Вильчека не вызвала того отклика, которого была достойна. Публика перестала читать. Люди сходились на площадях и часами стояли, размахивая флагами. Некоторые площади пришлось даже застроить, чтобы на них не скапливались тонны человеческих фигур. Например, неповторимую Манежную площадь. Позор Зурабу Церетели! Но это я так, мимоходом.

Вместе с тем открылись новые возможности. Севу пригласили работать на телевидении. Мы-то, друзья, думали, что он засядет за следующую книгу. Но телевидение – это первая его журналистская профессия. Это его слабость и любовь. Кандидатскую диссертацию он тоже посвятил проблемам телевидения. Отказаться было невозможно. Он стал с утра до ночи пропадать в Останкино. Он, конечно, всегда работе отдавался без остатка, но мне казалось, что программирование, сетка вещания, летучки и прочая – они для него как рукомесло. Руки заняты, а мысль витает в абстракциях. В сферах высоких и недоступных. Что-то в нем зрело. Он собирался дополнить «Алгоритмы», но мне чудилось, что это только ступенька к лестнице, ведущей вверх.

Но тут ему было сделано предложение, отвергнуть которое было уж никак невозможно. Начать с нуля, сделать телеканал и выпустить в эфир. С новостными программами, с развлекательными передачами, дискуссионным клубом и уж не знаю с чем еще. Полноценный канал. Редкая удача. Правда, было одно обстоятельство, которое могло смутить кого угодно. Особенно человека с подорванным здоровьем. Инвалида второй группы. Этот канал надо было сделать и выпустить в эфир – в Тбилиси!

Кого угодно это могло смутить, но не Вильчека. Это его только раззадорило. И начались бесконечные перелеты Москва – Тбилиси и обратно. Грузинского языка он не знал, и многие реалии политической жизни в этой стране его раздражали. Но он строил канал не для политиков, а для простых людей. Самое любопытное и даже знаменательное: он успел закончить свою работу, масштабы которой трудно переоценить, незадолго до того, как между Россией и Грузией по прихоти тех самых политиков, интересами которых он пренебрег, испортились отношения. Жуткая и возмутительная глупость. И таким образом получилось, что детище Вильчека явилось последним вкладом в русско-грузинскую двухсотлетнюю культурную летопись. По крайней мере, на этом историческом этапе. И было бы вполне справедливо, если бы этому каналу присвоили имя Всеволода Вильчека.

Может, он чего-то не успел, но приобрел много друзей, и давно минула эпоха, когда люди покидали этот мир «насыщенные днями», как Авраам.

***

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Этот период был ознаменован также множеством других строк:

Евреи скисли, самиздат зачах,И только брага – на краю кипенья.Стал мой домашний газовый очагПоследним очагом сопротивленья.При этом важно было не только добиться качества той или иной настойки, но придумать ей название и сопроводить достойными стихами. К примеру, с политэкономическим уклоном:

МАРКСИСТСКАЯ ОСОБАЯКоль можно будет пить без денег,Куда народ зарплату денет?Обуржуазится народ…И вспять история пойдет.Или в литературном ключе:

ЕСЕНИНСКАЯОт Невы до Енисея,От Читы до КиржачаКрещена моя РассеяВ светлых волнах первача.Нас качает под бутылкуСухопутная болезнь:Не в бутылку, так в Бутырку,Но куда-то надо ж лезть.Завтра пьянка выйдет боком,А сегодня – пей, не трусь!Вот за то тебя глубокоЯ люблю родная Русь!ИГОРЬ ГУБЕРМАН

Поэт и прозаик

О близком друге – с благодарностью.

Сейчас пошло естественное время расставаний в нашем оголтелом поколении, и вот ушёл из жизни Сева Вильчек. Мы с ним продружили сорок лет. Умнее человека в жизни я ещё не повстречал. Нет, я неправильное выбрал слово: ум – понятие практическое, прикладное, Сева Вильчек – мудрым был. Той генетической, наследственной, национальной мудростью, которая так подвела евреев в обезумевшее время, наступившее в России. Сева хоть родился много позже, но и комсомольское, а после и партийное очарование – сполна и бурно пережил. А как очнулся, замечательную книгу написал, вся суть её понятна из названия: «Прощание с Марксом». Он, разумеется, тайком её писал, и свет она увидела не сразу и не скоро. Говорили мне, что где-то в университетах как учебное пособие она читается, а при издании – почти что незамеченной прошла, у всех уже кружились головы от позднего, дозволенного сверху понимания трагедии вчерашней. А после он ее переписал и назвал иначе («Алгоритмы истории»), но уже вся жизнь его катилась по пути неписьменного творчества. Он был мозговым центром тех каналов телевизионных, которые так поспешили задушить хозяева сегодняшней российской жизни. А ушел он истинно по-римски. У него такой букет болезней был, что каждая мешала вылечить другую, и выбраться из этого узла врачи не знали как. А Сева уже встать не мог и голову с трудом приподнимал. Тогда жену он снарядил поехать по делам куда-то, медсестру отослал из комнаты своей и дотянулся до ружья, стоявшего возле тахты.