Полная версия

Всеволод Вильчек. Послесловие

Вскоре я ушел из «Советской культуры». Егор Яковлев пригласил меня в новый журнал «Журналист». В команде первого призыва был и Саша Егоров (большой друг Севы). Вместе нам легче было убедить Егора Владимировича, что для успеха нового журнала совершенно необходимо вызвать из Ташкента и зачислить в «Журналист» Всеволода Вильчека. Главный редактор согласился, но его согласия в те времена было недостаточно. Ведь нужна была московская прописка, нужно было жилье в Москве. Е. В. Яковлев имел статус члена редколлегии газеты «Правда» и мог практически ежедневно общаться с главным редактором «Правды» М. В. Зимяниным, человеком весьма и весьма влиятельным, способным решить наш вопрос, – нужен был лишь удобный момент для разговора и соответствующее настроение большого шефа.

«Хорошо, подготовь письмо в Моссовет за подписью Зимянина и напоминай мне хоть каждый день» – подытожил тогда нашу беседу Яковлев. Я впрямую стал выполнять это «указание»: практически каждый рабочий день ловил у лифта Яковлева, отправлявшегося в «Правду» на заседание редколлегии, и произносил одно лишь слово: «Вильчек». Так прошло несколько месяцев, пока однажды Егор Владимирович позвал меня и продемонстрировал письмо на бланке газеты «Правда», подписанное М. В. Зимяниным. И уже вскоре, в декабре 1967 года, практически вся редакция «Журналиста» праздновала новоселье семьи Вильчеков в квартире кооперативного панельного дома около будущего метро «Планерная».

Хотя «Журналист», будучи профессиональным изданием, выступал против «заавторства», писать за тех, чья фамилия стояла над заголовком статьи, приходилось и нам. Севе же особенно часто. Статью он переписывал практически полностью, оставляя из озорства нетронутым кусочек текста на 5—10 строчек. «Чтобы автор мог узнать свое произведение, а то ведь может и не завизировать», – шутил Сева.

Команда Егора Яковлева, возрождавшая «Журналист», состояла в основном из молодых людей, убежденных, что «учение Маркса всесильно, потому что оно верно». Нам казалось,

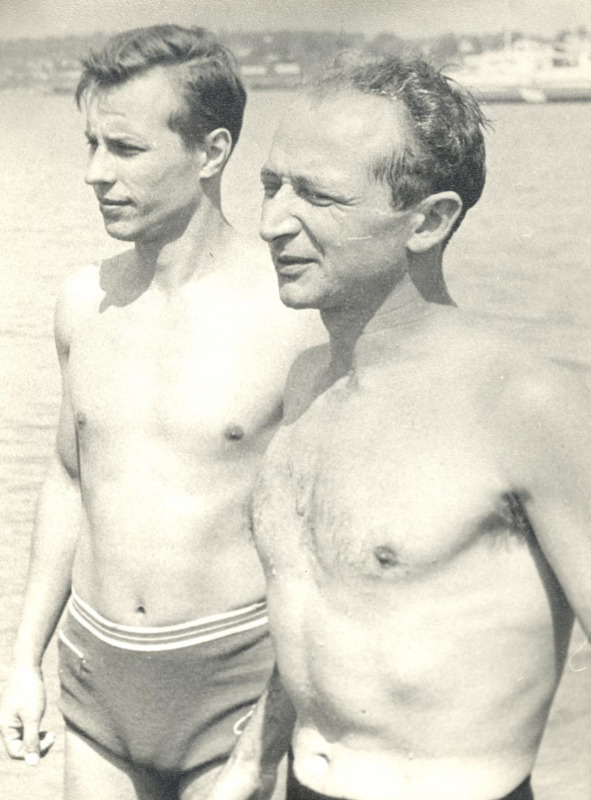

Сотрудники «Журналиста» В. Деревицкий и В. Вильчек на Москве-реке. 1969 г.

дело за тем, чтобы раскрыть подлинного Ленина, не допускать искажений и перегибов, допущенных его наследниками, и тогда настанет настоящий социализм. Пример нам показывал сам Егор Яковлев, отдавший годы поискам «подлинного Ленина», преуспевший в пополнении телевизионной Ленинианы. Многие из нас не по обязанности читали книг классиков марксизма, искали в них ответы на волнующие вопросы. Севины поиски, как мы знаем, в конце концов, завершились написанием книги с подзаголовком «Прощание с Марксом».

Шел 1968-й – год «Пражской весны» и августовского вторжения в Чехословакию. Каждый день начинался у нас с обмена новостями о происходящем в этой стране. Из комнаты в комнату передавалась стопка свежих сообщений радиоперехвата и так называемого Белого ТАССа, где публиковались выдержки из иностранных газет. Конечно, все это предназначалось весьма ограниченному кругу лиц, но в «Журналисте» эти тексты читали практически все, и не очень-то это скрывали. Как и повсюду, был в «Журналисте» свой сексот. Мы даже знали, кто это. Словом, неудивительно, что о нашей редакции пошла слава как о «гнезде ревизионистов». Атмосфера вокруг сгущалась. Хмурый Егор призывал нас не мальчишествовать, проявлять осторожность. Тем не менее, осведомленные люди говорили, что судьба «Журналиста» предрешена.

Осенью 1968 года состоялось заседание секретариата ЦК КПСС, на котором Егор Яковлев был снят с должности. Поводы для снятия были абсурдными: публикация чехословацкого закона о печати (принятого еще при правоверном А. Новотном), «голосистая» африканская женщина на фото Л. Бородулина и прочие столь же «значительные» прегрешения. Но надо отдать должное классовому чутью партийных бонз, они угадали в Егоре Яковлеве, несмотря на его преданность ленинской теме, будущего врага (что Егор и подтвердил в годы перестройки).

На посту главного редактора Е. В. Яковлева сменил В. Н. Голубев, из анкеты которого мы узнали, что в журналистику он пришел с должности начальника наружной охраны одного из лагерей ГУЛАГа, во время войны служил в СМЕРШе. На таких людей в 1968 году был особый спрос, и к нашему изумлению, не проработав в «Журналисте» и года, Голубев был назначен главным редактором новой газеты ЦК КПСС «Социалистическая индустрия». Благодаря этому назначению мы с Севой сохранились в «Журналисте». Ведь Голубев неоднократно говорил, что еще не разобрался с нами, но обязательно сделает это. Не успел.

Спустя много лет уже в перестроечные времена Сева как-то пришел в «Журналист» и обнаружил у кого-то на столе гранки статьи Голубева. Это были мемуары, цель которых, видимо, была как-то приукрасить прошлое автора. Сева возмутился и написал гневный комментарий к этому опусу. С этим комментарием и напечатали статью.

Сева поработал в «Журналисте» в три приема. Уходил в издательство «Искусство», в Институт истории и теории кино, но снова возвращался к нам. В первый приход был литературным сотрудником отдела телевидения и радиовещания, во второй – работал редактором отдела пропаганды, в третий – ответственным секретарем журнала. Редактор отдела пропаганды в журнале, издаваемом газетой «Правдой»! Возможно, кому-то такое словосочетание навеет образ партийного ортодокса. Но не был таким Сева. Наоборот, он бунтовал против мертвечины, против монополии на истину. Помнится, его убийственная ирония в яркой статье о руководителе одного из ленинградских издательств, который подвергал жесточайшей цензуре научно-популярные книги, не желая замечать факты, установленные наукой. Статья с одобрением была встречена коллегами, писавшими на научные темы, и со скрытой ненавистью партийными ортодоксами. Член редколлегии «Журналиста», председатель Гостелерадио СССР С. Г. Лапин даже выговаривал по телефону нашему главному редактору: «За что же вы так унизили цепного пса партийной пропаганды?!»

Севина честность и принципиальность проявлялась и в его журналистском творчестве, и в повседневном поведении в непростой обстановке редакционного коллектива. Для меня всегда позиция Севы была своего рода нравственным камертоном. Он умел деликатно, порой без слов, дать понять, кого считает правым в той или иной острой ситуации.

Сева всегда поражал огромным трудолюбием и аскетизмом. Помню, как-то один из редакционных начальников обмолвился: «Перед сном я обычно гуляю час-полтора». Деликатный Сева не выдержал: «Вот уж не могу понять такого занятия, как это можно просто гулять!» Севина жизнь была наполнена до краев лишь делом и, прежде всего, непрерывной работой мысли.

С завидным мужеством переносил Сева тяжкие муки, которые приносила болезнь. Большим мучением в последний год стало для него ограничение в передвижении. Но он всегда нуждался в общении и всегда находил для него время. Помню, позвонил я Севе, и Лиля, его жена, сказала: «Даже не знаю, стоит ли ему сейчас разговаривать» и после паузы: «Да нет, поговорите, общение ему необходимо». И в трубке зазвучал Севин голос, бодрый как обычно. Мы перезванивались 2—3 раза в неделю, обсуждали самые разные события. Но вот однажды в феврале Лиля сказала: «Сева не сможет поговорить, ему очень плохо». 20 февраля 2006 года его не стало.

ГЕОРГИЙ ФЕРЕ

по собственному представлению – телекритик, либреттист, выпивоха, дважды лауреат премии «Золотой теленок»

Лобачевский был прав. Параллельные линии, конечно, пересекаются. Но уж больно далеко.

Я был рядом, но всегда где-то сбоку. Сева жил в Ташкенте, я в Бишкеке (во Фрунзе). Потом я вкалывал на острове Диксон и в Дудинке, неподалёку от Норильска, а он объявился в Норильске позже.

Правда, стихи мы писали примерно в одно время, в юности. (В «Юности» я их тогда и печатал). Когда встречались, о телевидении и социологии мало говорили. Читали друг другу стихи. Я – из северного запаса: «Вторые сутки ты не спишь, / Твой сон, как иглы, „буги“ гонят. / А старый и больной латыш / Играет на аккордеоне. // Он барыню играть привык, / Здесь вкус такой и мода. / А нам играет старый свинг / 37-го года. // И вдруг поплыло всё вдали, / Как будто сдвинулась Дудинка, / Как граммофонная пластинка, / Надетая на диск Земли.» А он мне в ответ – дерзкие строки о вторжении тупоголовых танков в мятежную Чехословакию 68 года.

Но параллельные миры, конечно, пересекались не только в стихах. Вместе мы работали в ежемесячнике «Журналист» в веселые годы перестройки. Когда труднопроизносиый ГКЧП запузырил на экране танец маленьких лебедей, кое-кто в журнале с перепугу ушёл в глубокую несознанку и залёг на дно по классической методе блатарей, а мы с Севой пошли на площадь и приняли по сотке на Савеловском вокзале, где он вздрючил меня, хохоча: «Эта агония продлится не дольше суток. Во-первых, слово ГКЧП простому русскому мужику с первого раза не выговорить, а великий и могучий такие явления сходу отторгает. Во-вторых, волков, нюхнувших ветерок Свободы и выломившихся из клетки, назад в зоопарк не загонишь, или тогда надо разбомбить весь лес, а у них уже ручки дрожат… Пишешь памфлет о Жириновском? Вот и заканчивай, дадим в следующем номере, как договаривались. No passaran!»

А прозы моей он не читал. Но слышал. Я был мастаком устных баек. Одна ему нравилась. И он подначил меня ее записать. Что я и сделал. Называлась «Айша, старшая сестра» (базарная притча). Новелла о среднеазиатской любви и о том, как меня учили ходить по канату. Как ташкентский савашчú (боксер) он понимал такие вещи. Вильчек сказал, что как только станет большим начальником, он эту притчу напечатает в своём собственном личном издательстве.

А потом мы оба об этом благополучно забыли.

Я сочинял легкомысленные оперетты, а он, прозревая будущее, спорил с самим Марксом в своих гениальных философских книжках. Нащупывал «алгоритм истории».

Мы утратили преимущества социализма, но не приобрели преимущества капитализма. От первого осталась только оскомина совка, от второго – бандитский оскал.

Эти труды ещё предстоит прочесть нашим детям, чтобы сдать экзамен на зрелость мышления.

Когда я наконец созрею, чтобы напечатать свою Айшу, я посвящу ее поэту и боксеру Севе Вильчеку. А в качестве предисловия приложу этот листок.

Я счастлив, что жил рядом с ним в параллельном мире. До встречи там, где параллельные линии сходятся.

НИКИТА ВАЙНОНЕН

журналист

Мы познакомились с Всеволодом Михайловичем Вильчеком в редакции «Журналиста» в начале семидесятых. Его взяли на должость редактора отдела, а меня дали ему в литсотрудники. Журнал переживал тогда не лучшие времена после разгона, учиненного в 1968 году ЦК КПСС блистательной команде, созданной его первым редактором Егором Яковлевым. В команде этой около года успел поработать и Вильчек, приглашенный Яковлевым из Ташкента, где он был собкором «Советской культуры». Уже тогда он стал в «Журналисте» одной из самых ярких фигур. И хотя к началу семидесятых в редакции из яковлевцев мало кто остался, его возвращению все были рады.

До того мы лично знакомы не были, но я его знал по статьям как особенно интересного, недюжинного журналиста, заметно выделявшегося на общем фоне.

В яковлевском журнале сложилась как бы команда в команде – А. Егоров, В. Деревицкий, В. Вильчек, их авторы Муратов и Ферэ, Инна Руден, Гера Кузнецов. Начала она складываться в «СК», силы же набрала в «Журналисте». Именно они и именно тогда, во второй половине шестидесятых, увлеченно и талантливо, чувствуя себя первопроходцами, утверждали в правах новое для своего времени направление в отечественной прессе – молодую критику и теорию телевидения.

Птенцы Егорова гнезда в тогдашнем журналистском сообществе пользовались особым уважением уже за одно то, что были отобраны для работы в журнале, задуманном и созданном его отцом-основателем как первое у нас в те годы издание европейского класса, вопреки цензурным ограничениям не уступающее мировым образцам ни лицом, ни уровнем профессионального мастерства. Даже постигшая редакцию экзекуция не сумела уничтожить инерцию обновления, приданную Яковлевым своему детищу. Новые главные в его кресле не могли не считаться с высоким авторитетом журнала, хоть и потускневшим, но уже не поддающимся гашению. В 1971 году, после трехлетнего перерыва, Вильчек вернулся в «Журналист», как домой.

Особого впечатления он поначалу на меня не произвел. Небольшого роста, сухопарый и лобастый, он и манерой держаться, и одеждой, и речью походил на неброского, негромкого, но твердо знающего себе цену бедного студента, который в буфете довольствуется чаем с пирожком, курит непрерывно дешевые сигареты и счастлив в товарищах, молча признающих за ним ненавязчивое, но непререкаемое первенство.

Никакой неловкости от того, что начальник был младше меня на три года, между нами не возникло. Я радовался: ведет себя просто, по-свойски, очень естественно. Ни тени фанаберии или заискивания перед подчиненным. Вообще ничего «специального», нарочитого. И зовут не Всеволод Михайлович, а Сева. Севка.

Тем не менее должен прямо сказать: начальник он был невыносимый. Как раз потому, что был начисто лишен стандартных начальственных качеств – умения и желания командовать, пугать, подкупать, воспитывать, – словом, манипулировать подчиненными. Вместо всего этого молча предлагалось дружить на равных. Молча – значит не словами, а делом: работай, как я. И все. Ни дистанции, ни ступеньки. Ужасно неудобно!

С Вильчеком впервые у меня появилась возможность заняться не службой, а настоящей работой. При нем, в его присутствии и даже в отсутствии сама собой складывалась такая атмосфера, в которой невозможно было не то что филонить, но и делать своё дело не в полную силу. Он не повышал голос, не раздражался, а… огорчался. Опоздаешь на пять минут – он уже за своим столом. Ничего не скажет, только на лице такая написана невольная досада, такая грусть-тоска, что на другой день постараешься быть на месте аж за десять минут до начала работы.

Когда я стал у него литсотрудником, меня одолевал, что называется, душевный и творческий кризис. Меня перед этим уволили из «Советской культуры», формально – «по собственному желанию», фактически – за то, что после организованного нашим отделом эстетического воспитания круглого стола о самодеятельной песне мы в узком кругу слушали известного барда Сергея Чеснокова. Исполнялась, в частности, запрещенная «Поэма о Сталине» Александра Галича. Меня тогда буквально спас – подобрал на улице ответственный секретарь «Журналиста» Юра Комаров, тоже один из Яковлевской команды, знавший меня по «Советской культуре».

Первое время в «Журналисте» я вообще не мог ничего писать, так был подавлен. Все, что требовалось для журнала, буквально вымучивал. Естественно, выходило плохо. Вытащил меня из этой ямы Сева.

В те дни он мне рассказал одну свою историю. Мне тогда и в голову не пришло, что, вероято, с воспитательной целью. Дело было в Ташкенте. Ему лет шестнадцать, семнадцать, и он – местный авторитет, главарь банды, не криминальной, как я понял, но и отнюдь не безобидной. Постоять за себя и друг за друга пацаны умели. И была у него кличка – Сявый. Вся округа хорошо его знала. Но однажды появились пришлые, в какой-то подворотне наткнулись на него, с виду щуплого подростка, и просто так, ни за что, жестоко избили.

«Они, видно, не знали, с кем имеют дело, – рассказывал Сева, – Я им говорю – я Сявый! На своих бы это сразу подействовало, а эти не унимаются, продолжают бить, да еще и ногами».

От него я узнал, как себя надо вести в таких случаях – не сопротивляться, иначе почти обязательно убьют. Собраться в комок, поджав колени к подбородку, и перетерпеть. Главное – не дать воли закипающему адреналину. И постараться запомнить нападающих. Им потом отольется. Севины, то бишь Сявины кореши тем гастролерам врезали – мало не показалось. А Сева стал усиленно заниматься боксом.

История и впрямь поучительная. Вот только мне пришлось признаться, что я бы так не смог, обязательно стал отбиваться до последнего, даже понимая, что могут убить. А вы бы перетерпели?..

Так, постепенно, мы с Севой срабатывались.

Много позже, не помню, с чем это было связано, меня поразило в какой-то момент выражение его лица, особенно взгляд, в котором прямо-таки светился глубокий, недюжинный ум, как у библейского пророка. Не сочтите это за красивость или преувеличение. Не каждому дано быть личностью с такой богатой и сильной природой. Интеллект и талант либо есть, либо нет, но и у самых одаренных натур душа обычно скрыта под маской обыденности и видна бывает лишь изредка. Ничего особенного не происходило, Сева просто сидел напротив, мы о чем-то говорили. Но у меня вдруг ясно встал перед глазами один из портретных этюдов Александра Иванова к картине «Явление Христа народу», виденный мною как-то в Русском музее. Не помню, кто из персонажей картины изображен на том портрете, но впечатление было неизгладимое. Взгляд глубокий, говорящий, как будто видит тебя насквозь и всё понимает. Только у Севы, в отличие от портрета, доброта во глазах иронична.

Вероятно, в моем лице что-то изменилось, потому что Сева перестал говорить и спросил:

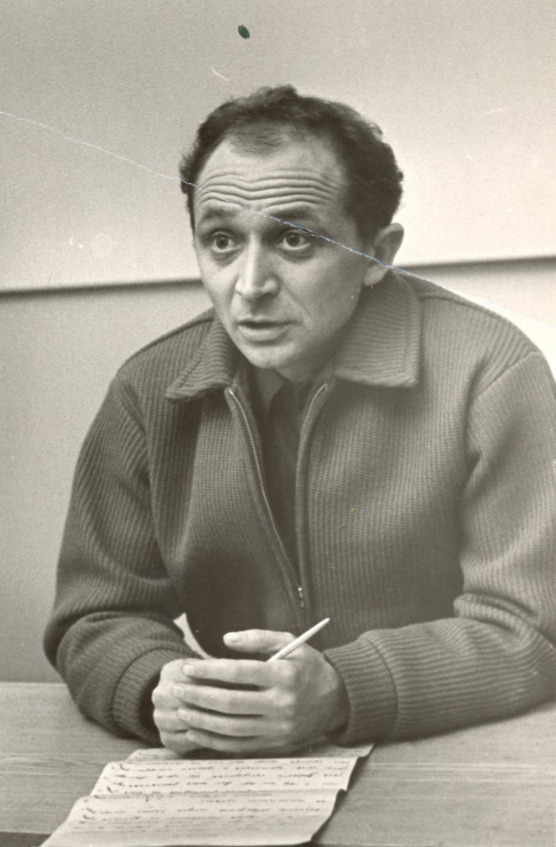

В. Вильчек в редакции «Журналиста». Разбор полетов. 70-е годы.

– Ты чего?

Я тогда ему ничего не сказал, как-то неловко, больше того – категорически невозможно было впадать в этакий заоблачный пафос, который в отношениях с ним прозвучал бы неуместней и фальшивей, чем в общении с кем бы то ни было.

Естественность, непритязательность в сочетании с высоким собственным достоинством, совершенно искренняя скромность во всем, иногда даже казавшаяся излишней, были ему свойственны в высшей степени. Он страшно не любил и всячески чурался быть публичным человеком, старался на людях остаться незаметным, что называется, уходил из-под софитов. В новом обществе внимание на себя обращал, только когда начинал говорить, негромко, неспешно и хрипловато. Но всегда так умно и впопад, с неназойливой, но непререкаемой вескостью, что его, при внешней обыкновенности, запоминали как яркую фигуру. На жесткие его интонации порой обижались, хотя вызваны они были исключительно убежденностью в своей правоте, и больше ничем.

В разговоре он как бы всегда предполагал, что другой его не глупей. Не то чтобы специально старался опуститься до собеседника, у него так само собой получалось, от природной деликатности. Как-то на редакционной летучке зашла речь об известном газетном магнате Херсте. Вот, мол, мы его привыкли крыть по чем зря, а у него стоит и поучиться.

– А что, – сказал Сева, – можно даже рубрику завести, какую – все поняли?

Но мы навскидку не догадались, а он всё молчал, и кто-то не утерпел, спросил – какую же?

– Элементарно! – был ответ. – Херст с нами.

Коллектив в редакции был по преимуществу мужской, и стесняться на летучках немногочисленного слабого пола принято не было. Так что Вильчек молчал из деликатности по отношению не к дамам, а ко всем присутствующим: каламбур настолько лежал на поверхности, что трудно было не догадаться, но у Севы голова сработала быстрее всех. Другой бы сразу ляпнул, гордясь находкой, а Вильчек держал паузу, явно стесняясь подчеркивать, какой он сообразительный.

Я не помню его в галстуке, крахмальной рубашке, шикарном костюме. Вообще не помню, как он одевался. Даже в официальных случаях, когда приходилось быть при параде, хороший пиджак на нем выглядел, как с чужого плеча. Приодеть его было, казалось, просто невозможно.

Дома у него была обстановка благородного делового аскетизма. Никаких разбросанных вещей, чистота и порядок; совсем мало мебели, но та, что есть, не выглядит дешевой; на

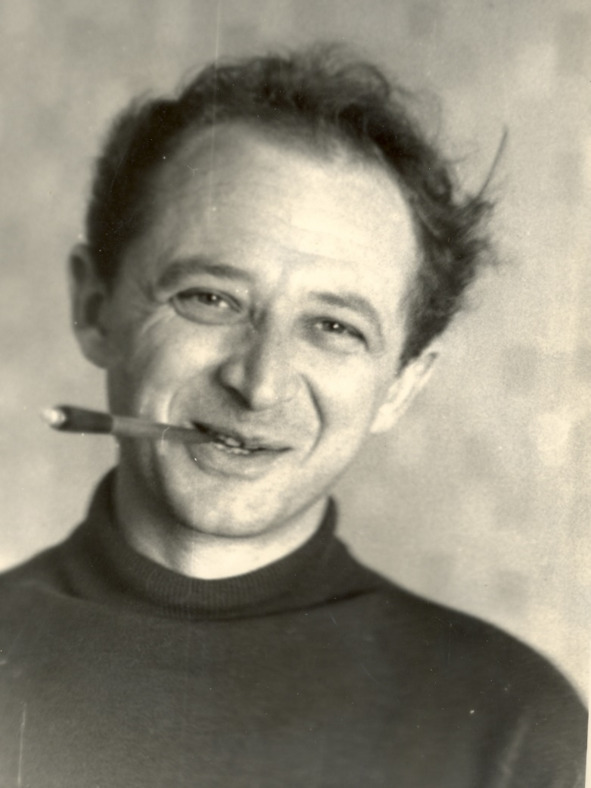

В редакции «Журналиста». Всегда без галстука. 70-е годы.

виду – минимум книг, только нужное для работы. Интерьер, скорее, строгого, хотя и удобного офиса, чем домашнего очага. Впрочем, тут, вероятно, сказывалась рука его жены Лили.

Поразительно тщательно, до педантизма он относился не только к делу, но и к самым, казалось бы, незначительным мелочам. Сева был мастером всяческих рукоделий. Сам сконструировал и сделал легкую лодку, которую можно было перевозить на верхнем багажнике автомобиля. Мне подарил однажды на день рожденья очень удобную, оригинальную книжную полочку собственного изготовления. Средняя часть её была снабжена красивыми открывающимися дверцами, оклеенными самодельным деревянным шпоном и вмонтированными в него обыкновенными школьными чертежными треугольниками, которые неожиданно органично вписались в замысловатые узоры тонких срезов капа – твердых березовых наростов. Дверцы держались на рояльных петлях, приклеенных эпоксидкой. Одна петля как-то отклеилась (пришлось привинтить ее шурупчиками), и я сказал об этом Севе. Видели бы вы его огорченное лицо! Полочке этой, почитай, лет тридцать, и она до сих пор мне служит, радуя глаз безупречной отделкой и лакировкой.

Так же скрупулезно он работал над авторскими текстами. Извлекать и заключать в достойную оправу зерна смысла он умел, как никто. Правил и меня. Причем спорить с ним было невозможно. Я, наверное, субъективен, свои странички ближе к телу, но не могу не сказать, что, на мой взгляд, он бывал и авторитарен. Не часто, но случалось, что хотелось обозвать его занудой, однако если даже таковые слова срывались с языка, он не обижался, а посмеивался. Общий же итог, должен признаться, как правило, оказывался в его пользу – материал делался лучше.

Однажды я принес ему записки одного покойного музыканта, который по роду занятий был знаком с моим отцом, балетмейстером Василием Вайноненом. Музакант этот, неприкаянный и бездомный, оставил отцу интереснейшую рукопись с просьбой сохранить – вдруг, мол, на нее когда-нибудь обратят внимание, обнаружив в архиве уважаемого человека. Отец дал почитать мне. Автор, знаток маргинального фольклора и популярной музыки городского быта, изученных им досконально, начиная чуть не с середины XIX века, пришел к неожиданному выводу: по его наблюдениям, подкрепленным статистикой, пики употребления спиртного в России совпадали с наибольшим распространением так называемых кляйзмерских оркестриков, игравших в кабаках. Этот факт послужил для него толчком к исследованию весьма специфической, но вполне реальной проблемы – связи между распространением алкоголизма и уровнем бытовой эстетической культуры. Сам страдая горестным недугом, автор горячо и убедительно ратовал за спасение нации путем умелой массовой пропаганды высоких образцов искусства, в частности, музыкального, практически доступного только элите. Должен заметить попутно, что такая постановка вопроса не утратила своего значения и сегодня. Вот только чудаков, которые бы всерьез писали на эту тему, не находится.

Русским языком автор, по национальности коми, владел плоховато, мысли излагал многословно и непоследовательно, однако оригинальность взгляда на вещи и сильный положительный заряд рукописи подсказывали, что из нее может получиться неплохая, даже заметная статья. Одна заковыка: покойный музыкант был антисемитом. В некоторых пассажах записок предубеждение против иудейской веры и культуры сказывалось довольно явственно. Грязца эта легко убиралась и не показалась мне такой уж существенной.

Отдавая Севе рукопись с просьбой посмотреть, есть ли смысл над ней поработать, я совершенно не подумал о том, что он ведь еврей! Даже тени опасения, что ситуация может стать неловкой, у меня в тот момент не возникло, настолько всегда незаметно, неважно было в ежедневном общении, что у кого написано в паспортной графе «Национальность». Лишь на следующее утро кольнуло: «Дурак, что я сделал? Он же может обидеться!» На работе я первым делом стал перед ним извиняться и оправдываться, что предложил для печати такую гадость. Тут же, однако, выяснилось, что беспокоиться мне следовало совершенно не о том: если я Севу чем и задел, так это предположением, что его может всерьез уколоть такая чепуха. Он даже поморщился:

– Ты за кого меня держишь? У меня на этом месте такая мозоль, что не то что комар – собака не прокусит. Глупость людская велика, на нее просто нервов жалко, да и не хватит. А тетрадка любопытная.

Я радостно вызвался привести рукопись в божеский вид.

– Не надо, мне самому интересно, – ответил он.

– А острые углы? Про то, что кабацкая скрипочка с дудочкой чуть не полвека были еврейские, а русский народ под них напивался, наверное, лучше убрать? Как ты это обойдешь?

– Элементарно, Ватсон!

Статья получилась блестящая. Сева ничего не выкинул. Только снял в этом месте филигранной правкой с авторских размышлений о «разлагающей» кабацкой грусти налет трагической серьезности, переведя тональность в мягкий юмор. На этом нетрадиционном и совсем не менторском «историческом» фоне авторские размышления о врачующей силе музыки, о том, как это всё можно осуществить в эфире, зазвучали еще убедительнее. Как бы эти советы пригодились сегодняшнему телевидению, тотально оккупированному попсой!