Полная версия

Всеволод Вильчек. Послесловие

Сева так написал мне об этом на телеграфном бланке: «Курач предлагает должность главного редактора Дудинке восстановление полярных надбавок так далее телеграфируй что советуешь».

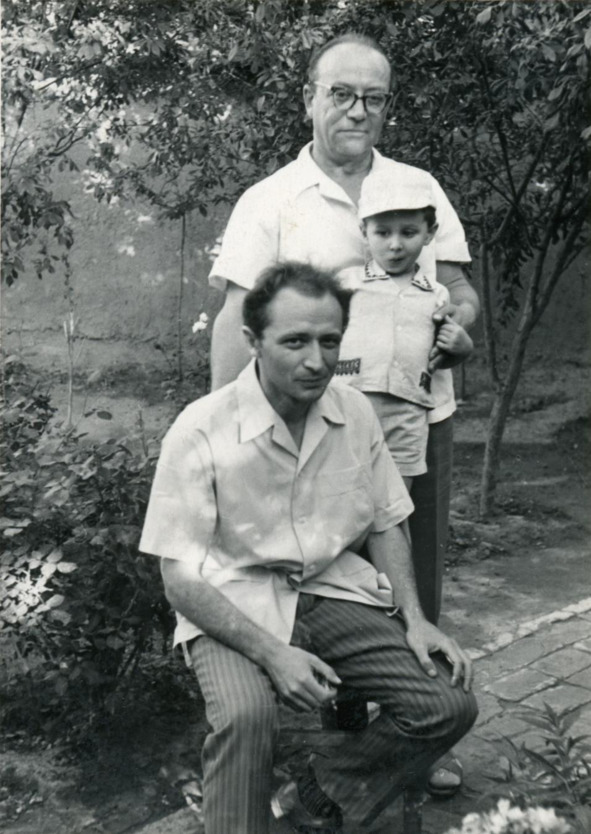

В. Вильчек в Ташкенте после возвращения из Норильска. Стоят – отец, М. Г. Вильчек, и сын Григорий. 1966 г.

Понимаю, совет мой стоил недорого. Чиланзарский адрес плюс еще шесть копеек. «Не возвращайся».

Видимо, он все решил без меня, но хотел лишний раз утвердиться… Или даже так: проинформировал – от чего отказался!

Ему было двадцать пять лет.

МОСКОВСКИЕ ИСТОРИИ. С некоторых пор мы перестали загружать почтальонов и нести почтовые расходы. Телефон – это так удобно! К примеру, звоню Вильчеку на мобильный, а он отвечает: «Ты очень вовремя: лежу под капельницей, и мне невыносимо… скучно».

И все же за полвека полсотни писем, в основном шутейных (но и глубоких, и грустных, и сверхоткровенных, а также хулиганских) собралось. Так сказать, собрание «Всеволод Эпистолярный». То, что выбираю, ценно моментом (1989-й – год первого издания книги «Алгоритмы истории»), интонацией, рано изреченным словом (на 17 лет раньше срока)…

«Здравствуй!

Совсем ты куда-то запропастился. Как ты? Как вы? Я, если не считать авантюры с книжкой – весьма хреново. Болею: неврология, проктология и т. д.

…Занятная диалектика. Прометей спёр у богов огонь, за что орел потом выклевал ему печень. Я с помощью издательства «Прометей» попытался сделать нечто подобное. Не за это ли жареный петух то и дело клюет меня в… Словом:

Если я еще не умер,Несмотря на общий сепсис,То лишь потому, что юморНе сменил на тощий скепсис.Правда, юмор у меня заметно чернеет. Например, сочинил сегодня такое письмо в редакцию, которое собираюсь опубликовать, как и книжку – за собственный счет: «Разрешите через вашу газету выразить мою искреннюю признательность всем товарищам, проводившим меня в последний путь».

Напиши, Толюн. Или хоть позвони. Сева. 7.V.

P.S. (Здесь сначала о делах – А.Л.) 3000 – не тираж, а моим издателям сейчас важно прощупать спрос, поскольку (если не грянет гром и т.п.) они хотят готовить массовое издание. Меня их эйфория порадовала, но и огорчила, поскольку я уже написал такие стишки, посвященные книжке:

…Ах, какой был пророческий раж,Ах, как жил – безоглядно, наспех.А теперь мы с тобой – в тираж,Да и тот – только курам на смех».В примечании к письму об издании книги Сева написал так:

«Какой бы сочинил фантаст,Что опус мой (креститесь, маги!)Печатня МВД издастНа данной церковью бумаге?Но обложка такая – не потому, что бумагу мне дала

Патриархия; тут другая причина:

…Поразмышляв, я счел за лучшееПоставить крест: добра идея,И будет где распять при случаеОчередного иудея».А вот тоже из архива. Автограф-посвящение, который Вильчек оставил на титульном листе книжки «Искусство и аудитория» (М.: Издательство «Знание», 1978):

Кипит мой возмущенный разум,Но, чтобы он кипел не даром,Я в нем варю попутно фразы,Что могут пахнуть гонораром.Сева часто меня удивлял. Вот несколько запомнившихся эпизодов, проявившихся в памяти.

* На моей свадьбе в Норильске («Ресторан закрыт в виду проводимого мероприятия») один-единственный гость сидел в валенках. «Ты кто, Дед Мороз?» – «Нет, я – чтобы меня не тащили танцевать». Вот чего он терпеть не мог. Зато мечтал: «Позимовать, подумать, пописать».

* Совсем недавно: «…прочитал заново всего Евтушенко». – «Зачем?» – «Хотел сравнить старое восприятие и… старческое». – «Ну и…» – «Две трети – на троечку». – «А треть?» – «Навсегда». – «Это же несколько томов!» – «Ты прав». Раньше так быстро не соглашался. Ставил Галича на две ступеньки выше, чем Высоцкого (а я их – рядом).

* В разгар перестройки вдруг написал письмо в ЦК КПСС: недооцениваете, товарищи, ситуацию; надо немедленно брать власть… у Советов. Вся власть – парткомам! Так – честнее.

Ответа из ЦК нет. Я читаю оставшуюся копию. Иногда поднимаю глаза, а по его, потемневшим, вижу: никакая это не шутка.

Он: «Ты себе не представляешь, что может начаться. Я о стране думаю. Не хочу дожить до гражданской войны. Они ничего не понимают, или не умеют, или мерзавцы. Или надеются на чудо… Чуда не будет. Будет бардак, какого свет не видел».

Он его видел. И думал не о себе. Когда понял, что ответа не дождется, сдал партбилет.

* Очень любил ружья, ножи, кинжалы. Был счастлив, когда получал в подарок что-то оружейное. С удовольствием работал руками, хвалился собственными поделками – пепельницей, трубкой, рукоятью ножа (дерево, рог) – всяким успешным рукодейством, освоенным ремеслом.

* Безудержно врал о своих победах на ринге, о найденных грибах-чемпионах, о выловленных гигантах в речке, которую переходил по камням… Остановить его не удавалось, чувство меры изменяло… Может, не врал, а выдумывал, оставаясь ребенком, как и полагается мудрецу?

* Автомобиль знал теоретически, водитель был плохой. Руководитель – отличный. Мог быть предводителем – без каких-либо усилий влюблял в себя самых разных людей: моего (потом его) соседа, отсидевшего за дело, политическое и кровавое; охотника-промысловика (сошлись на склонности к созерцанию природы и предпочитанию водки при любом выборе); своих начальников и подчиненных (если повышал голос – только дома; на ком-то надо же разряжаться;).

* Никогда не затевал больших библиотек. Одно время, не так уж давно, пользовался – дома – небольшим шкафом. Зато непрочитанного там, похоже, не было.

* Неожиданно в телефонном разговоре:

– Если понадобится хирургия, не сомневайся, деньги найдутся… Да брось ты, Толюн! Просто… нас осталось так мало.

Последние года два он звонил регулярно (из-под Москвы – под Питер), примерно раз в месяц. И голос его раз от раза теплел. Очень уж сходились, вглядываясь в то, что происходило за окнами.

А в последнюю встречу – у него в Жаворонках (он еще работал) признавался:

– Боюсь остаться без мобилизующей должности и без постоянной включенности…

– А если бы все же освободился… Тебе есть что повспоминать…

– Мемуары – вряд ли. Может быть – эссеистика… (С полувопросительной интонацией).

Жаловался, я бы сказал, скромно. Замечательно смеялся. Замечательно возмущался (бесчестностью, беспринципностью, лакейством – и пр.). Иногда видно было, когда каждый шаг давался с трудом. Иногда морщился, как от боли, услышав, что имярек повел себя как подонок. А он в него верил, радовался успехам…

Эх, Вильчек, Вильчек… Он и сегодня излучает свет, ум, талант.

Второй год уже не звонит.

ВЛАДИМИР РЕЦЕПТЕР

поэт, писатель, актер

Перед смертью все появлявшиеся когда-либо стихи он уничтожил.

Делом жизни считал книгу «Алгоритмы истории», дорабатывал, готовил третье издание и, когда оно вышло, будто успокоился…

Ее он начинал писать в опасные времена, и обожавший Севу Саша Егоров, друг и соратник Егора Яковлева по «Журналисту», наш общий товарищ, умница и честняга, рассказывал мне о Севином труде еще «пошепту» (пушкинское, а вернее допушкинское словцо, означающее одновременно и «шепотом», и «по секрету»). Егоров говорил, что Сева бесстрашно и беспощадно вскрывает язвы советской жизни, прогнозирует новые времена и хоронит рукопись в дачном раскопе, оборачивая пленкой и присыпая крамольные тексты тяжелым слоем садовой земли. Рассказы производили впечатление…

Сильный ум и незаурядный талант сказывались в том, что Сева обнимался с теорией и любил осуществлять свои идеи на практике. Родное ему телевидение остро связывалось с изменчивым социумом, и Вильчек стал активным участником возникавшей на наших глазах новейшей истории. Ее алгоритмы ему хотелось не только разгадать, но и использовать ради дела и общественной пользы…

Роль ташкентского землячества в Москве и Петербурге еще подлежит изучению, однако Сева Вильчек – один из его героев, это – бесспорно.

Обаяние сильной личности было подсвечено трагическим бликом, кажется, изначально. Хотя бы этим вот, намеренным отказом от стихов. Не время?.. Не это главное?.. А, может быть, именно это?..

Ночной разъезд приткнулся у воды,где спит осока в облаках по пояс.Три огонька. Три красные звездыуносит поезд. Уходящий поезд.Звенит сухой комарик у виска.Тоска засела позабытым словом.И рыбаки на завали пескажуют зевоту, хвастают уловом.А поезд мчится с криком: «Догони!»Манит своей дорожной древней властью.Бегут огни. Торопятся огнина поиски. К неведомому счастью…Стихотворение, напечатанное в университетской многотиражке «За сталинскую науку», осталось в памяти на долгую жизнь…

Севка учился на два курса младше, но завоевал филологический авторитет, а к нашей драматической самодеятельности относился, кажется, свысока. И это ему прощалось: быть может, вырастает поэт…

Он тоже думал так и после университета рванул в Норильск за романтикой. В Норильске пахло скорее ГУЛАГом. Но журналист Вильчек поминал Джека Лондона и старался разглядеть правду «на высоких широтах». Вышедшую в Красноярске первую и последнюю книжку стихов так и назвал. Год 1964. В ней была заметна маяковская «лесенка» и его же стремление подчинить творчество общепартийным задачам. Так Сева и объяснял: мол, за «грудой дел» в газете, некогда «на Парнас»…

Еще раньше, в университете был счастлив, когда однажды журнал «Юность» напечатал его стихотворение рядом со стихами Казаковой или Мориц. Стихотворение характерно называлось «Телогрейка»…

По примеру того же Маяковского, Вильчек, «наступая на горло собственной песне», стал стесняться поэтической струнки, отошел в сторону телевидения, переехал в Москву, рос, как ученый и деятель, участвовал в перестройке, стал заметен отовсюду. Мог объяснить события и предсказать погоду на завтра.

Какое-то время стихи шли в стол…

Потом, когда стали появляться в печати, запрещенные прежде Мандельштам, Гумилев и другие, Сева сам осудил свою поэтическую рациональность, сдал партийный билет, ринулся в философию…

Нельзя сказать, что мы дружили: сговаривались, сходились раз в несколько лет. Однажды я был в его кабинете. Однажды – дома. И он побывал у меня, на «Гамлете», в театре. Перекликались все годы и радовались, любя друг в друге общее прошлое и светлое будущее…

Лиля, жена его, помнит, как еще студентами, вчетвером, мы со своими девушками, поехали паровиком на узбекскую природу, весь день трепались о высоком посреди тюльпанного поля, а вечером привезли бешеные букеты в весенний Ташкент.

«Толпа тюльпанов город затолкала…»

Кто это написал?.. Он или я?..

Обложка книги стихов, изданной в Красноярске в 1964 г.

Сева Вильчек был невысокого роста, но мужской характер сказывался во всем: в походке, манере говорить, в улыбке…

Рыбалка, охота…

В НИИ Киноискусства…

Снасти, ружье…

Мы любили все свое, заведомо ориентальное, родное: картину Александра Николаевича Волкова «Гранатовая Чайхана», живой плов, яркую зелень, красные помидоры, желтые лепешки, зеленый чай… По мере возможностей не отступали от общих сборищ и правил. Никогда не изменяли землячеству.

С возрастом это стало переходить в какую-то щемящую нежность.

Когда разгоняли его телевидение – НТВ, ТВ-6, было больно не только по факту, но и за Севу лично.

Потом он мотнулся в Грузию. Потом вернулся.

Зачем он уничтожил стихи?..

И в этой его своевольной смерти видится поэтический пример. Маяковский? Хемингуэй?

Не поддаться. Не уступить подлянке. Сделать свой выбор, сжечь лишние рукописи и…

Вот она, снята со стены, заряжена и в последнем акте стреляет…

Мы тебя не забудем, старик, ты – еще здесь, с нами…

И вот она – твоя книга: «Алгоритмы истории», Москва, 2005…

АЛЕКСЕЙ ПЬЯНОВ

писатель, редактор журнала «Крокодил»

«Философ ранний…». Это – о нем. Хотя и сказано почти два века назад. Но, как известно, гениям дано прозревать будущее и угадывать «странные сближения» обстоятельств, событий, имен…

«Стансы Толстому» Пушкин написал в кишиневской ссылке в 1822 году и отправил с письмом, полном симпатии к этому человеку. Яков Николаевич был не очень силен в «стихотворных опытах». И не они сблизили с ним юного Пушкина. Этот Толстой был незаурядным, ярким и высокоталантливым человеком. Участвовал в Отечественной войне, был награжден за храбрость. Сняв мундир, возглавил знаменитое общество «Зеленая лампа». Радикальные настроения привели его в Союз благоденствия.

В этом видится мне именно то, что поэт назвал «странными сближениями». Эти черты, что самое важное, не просто сближают разные эпохи и поколения, но и объединяют людей, не утративших самых лучших, самых ценных своих качеств, среди которых главное – стремление служить высоким целям, достойным и неизменным идеалам добра и справедливости, быть полезными «любезному Отечеству». Поэтому-то сказанное о них не требует современной фразеологии…

Сева Вильчек…

Он был младшим в нашей компании на филфаке САГУ2.

Младшим по возрасту и по курсу.

Но он – этот миниатюрный, подвижный, говорливый, зеленоглазый мальчик, с явными признаками интеллигентности и хорошего воспитания, был уже тогда, пятьдесят лет назад, взрослее нас. Серьезнее нас, ветеранов факультета. Солиднее нас при всей своей миниатюрности.

Его интересы выходили далеко за пределы проблем «четвертого сна Веры Павловны» из знаменитого романа Чернышевского.

И тут опять обращусь к Пушкину, ибо он гораздо лучше меня сказал… да, да! – и о Севе Вильчеке, и о таких же мальчиках, которые, даст Бог, будут после нас, унаследовав и вильчековские черты.

Так вот, Александр Сергеевич, вспоминая уже в зрелые годы доброго приятеля Алексея Вульфа, писал:

«В конце 1825 года я часто виделся с одним… студентом. Он много знал, чему научаются в университетах, между тем, как мы с вами учились танцевать. Он имел обо всем затверженное понятие, в ожидании собственной проверки. Его занимали такие предметы, о которых я и не помышлял».

Вот так!

Все те, кто знал Севу, прочитав эти пушкинские строки, скажут, уверен: «Да, это – о нем!»

Однако все эти качества, столь редкие (особенно нынче) в юном человеке, не мешали Севе быть нормальным, общительным, веселым и жизнерадостным человеком. Он отнюдь не бежал «Пиров и наслаждений жизни», он активно участвовал в этих пирах и вкушал наслаждения (в пределах, воспитанных в нас, послевоенных мальчишках, правил и норм). Посещения прекрасной университетской Фундаментальной библиотеки Сева разумно сочетал с походами в не менее прекрасный (в своем жанре) ресторан «Регина», рекламу которому сделал для нас наш общий любимец, классный гимнаст и первый стиляга САГУ Слава Благов. Я запомнил эти строчки:

Друзья, в «Регину»!Там джаз и вина.Там звуки буги…Хиляем, други!И мы хиляли. И для застолья – веселого, но не шумного – вполне хватало нищенской степешки.

Да что там походы в «Регину»! «Наш младшенький» (так без снисходительности, а с какой-то трогательной заботливостью звали мы Севу) выкидывал такие штуки! По инициативе Вильчека трое друзей: он, Юра Кружилин и Павлик Георгиади, соорудив плот какой-то загадочной и странной конструкции, отправились в путешествие во время летних каникул по норовистой речке Чирчик. Плаванье это могло закончиться трагически. Однако трое довольно тощих филологов на этажерке, поддерживаемой на плаву четырьмя автомобильными камерами и названной ими в честь одного из героев Джека Лондона «Смок Белью», победно прошли более ста километров и вернулись в родной университет героями. Были увенчаны, целуемы и обнимаемы, и печатаемы в незабвенной нашей многотиражке редактором ее – славным толстяком и любимым нашим преподавателем Яковом Романовичем Симкиным (впоследствии деканом факультета журналистики Ростовского госуниверситета).

Но главным для Севы в ту пору были, конечно же, стихи. Теперь, по прошествии полувека, я вижу, что уже тогда, как это ни странно, Всеволод Вильчек был поэтом. Поэтом истинным. И еще я думаю, что именно в этом было главное его призвание. Для этого явился он в мир. Ему было что сказать, и он знал, как сказать. Знал и умел.

Вот одна лишь строфа, написанная им, по-моему, на третьем курсе:

Звенит сухой комарик у виска,Тоска засела позабытым словом,И рыбаки на завалях пескаЖуют зевоту, хвастают уловом.Эти строчки помнят наизусть все мои однокашники по университету. Не только филологи и журналисты. Вот, скажем, наш общий друг (с тех пор и поныне) тогдашний «геолог» Яша Кумок. Классный боксер, красавец в форменной куртке с золотыми вензелями на погончиках. Не знаю, потеряли или нет спорт и геология, когда Яша простился с ними, но литература, культура наша явно приобрели, когда взял он в руки перо.

Всеволод Вильчек – поэт, «почти что знаменитый на филфаке». 1959 г.

И уверен, что дружба с Севой здесь не осталась без следа. Дружба, продолжавшаяся десятилетия и соединявшая – часто не виртуально, а реально, за столом в доме Якова Кумока, «старых ташкентцев», где нас потчевала прекрасным пловом его замечательная жена Ира. Ирина Львовна, добрый и умный доктор. Здесь, в этом хлебосольном доме, врачевались наши сердца и души общением бывших саговцев, среди которых признанным патриархом (по стажу) был Эдик Муртазин. Здесь в последний раз виделись мы с Севой…

Он оставил заметный след в судьбе многих своих друзей и товарищей. Что же касается меня, то след этот особенно ярок и зрим. Да, впрочем, и не след – это вовсе. Если еще раз вспомнить (не всуе) о «странных сближениях», то необходимо сказать, что именно Всеволод Вильчек, точнее – его стихи странным и загадочным образом определили мою писательскую и человеческую судьбу.

Дело в том, что первую в своей жизни литературную пародию я написал в 1956 году на стихи… Севы Вильчека! Написал и прочел на факультетском вечере, где «первую скрипку» в поэтическом турнире, собравшем всех поэтов филфака, играл сильно повзрослевший старшекурсник, бывший «наш младшенький».

Шарж на В. Вильчека из газеты «Среднеазиатский университет». 1.01.1957 г.

Он читал лирические стихи – о весне, о любви, о встречах и расставаниях, вызывавшие восторг и восхищение наших юных подруг, заполнивших тесный, но такой уютный Актовый зал. Я не запомнил наизусть стихотворения, которое и вызвало у меня желание – совершенно неожиданно, вдруг! – написать тут же некий парафраз, подражание Вильчеку. Помню только: в приглянувшихся мне севиных стихах были строчки:

Чтобы рядом со мною шагала удача,Поругайте меня, я вас очень прошу!Не ручаюсь за точность этой цитаты, но последнюю строку запомнил железно, ибо она и толкнула меня на «скользкую дорожку», которая через тридцать лет привела меня… в кабинет главного редактора журнала «Крокодил».

Ай да Вильчек! Ай да сукин сын! (Простите, Александр Сергеевич…)

Я читал свое сочинение последним. На волне любви к Севе оно было принято уважительно.

Увы, этот листок из тетради для конспектов лекций по истории дипломатии не сохранился. Не удержала память и всю пародию, оказавшуюся судьбоносной, сохранив лишь осколок, венчавший мое сочинение. Вот он:

За окном расстилались бескрайние дали,Воробьи о любви, о весне щебетали,Раздавался листвы незатейливый шум…Если Севу сегодня вы встретите в зале,Поругайте его, я вас очень прошу!Севе понравилось. Он сказал: «Тебе надо писать пародии».

Я внял его совету через четверть века, оказавшись волею судьбы заместителем главного редактора журнала «Юность», о котором писал дипломную работу. Последствия вильчековского прорицания я уже назвал.

Однажды в мой кабинет-каморку на площади Маяковского зашел Сева. И не с пустыми руками. У него только что вышла, но уже успела вызвать скандал книжка «Алгоритмы истории», в которой он сильно поправил Маркса, поставив перед собой «скромную» задачу: «проследить закономерности развития общества от начала истории до ее конца». Что, судя по реакции критиков, удалось ему в полной мере.

На форзаце своего «зловредного» сочинения Сева написал:

«Лучшему лирику филфака САГУ Леше Пьянову от лучшего сатирика Севы Вильчека – всего треть века спустя. 1989 г.»

А чуть ниже – уже стихами:

Болтают: я отнял у Маркса факел.Готов отдать…Когда бы мог при этомХоть на неделькуСнова стать поэтомПочти что знаменитымНа филфаке…Я не стал спорить с ним насчет лирика и сатирика, а порадовался тому, что у моего однокашника вышла такая книжка, которая подтвердила наши «подозрения» тогда, в Ташкенте, среди маков, фиалок и тутовника, о том, что на местном филфаке зреет серьезный плод в голове «раннего философа», который, однако, в ту пору был-таки не просто «почти что знаменитым», но лучшим поэтом в нашей альма матер.

Потом…

Потом прошло много лет.

Мы встретились снова на дне рождения Яши Кумока.

Это был прекрасный день! Но это был и последний день, когда я видел Севу…

Я долго искал среди бумаг своего чудовищного по неорганизованности архива и все-таки нашел номер многотиражной газеты «Среднеазиатский Университет» за вторник, 1 января 1957 года. Там центральный разворот занимает «Литературная страница». Открывает ее шарж на Севу и эпиграмма на него: «поэта, прозаика и публициста». Там же опубликован фрагмент репортажа об упоминавшемся уже выше путешествии на автомобильных камерах. Там, рядом с Севой, все мы – Юра Кружилин, Слава Благов, Волик Рецептер, Юра Кукаркин, Яков Симкин, я – с усами и в шляпе. У каждого из нас – по одному стихотворению на странице. У Вильчека – два. Одно из них я хочу привести здесь целиком.

ШЛИ СТАРУХИБронза лиц, опаленных болью,На усталых плечах – кошели…Шли старухи на богомолье.В горы шли.Даль заката, что кровь красна…И темнела над грозной осыпьюПограничным столбом сосна…И была мне понятна робость их:Путь лежал у них дальний-предальный:Шли они из Ташкентской областиВ область преданий.Теперь в эту область ушел он сам.

ВЛАДИМИР ДЕРЕВИЦКИЙ

Журналист

Среди событий последнего года эры Хрущева случилось и такое: был основан первый в советской прессе отдел телевидения в газете «Советская культура». И вышло так, что шефом нового отдела был назначен я.

Инициатива создания отдела исходила от тогдашнего заведующего сектором радио и телевидения отдела пропаганды ЦК КПСС А. Н. Яковлева, будущего «архитектора перестройки». Он курировал нас подчеркнуто ненавязчиво и, следуя его примеру, главный редактор газеты Д. Г. Большов давал нам возможность высказываться достаточно крамольно по тем временам. Мы остро нуждались в авторах, способных осмыслить опыт молодого телевещания, заглянуть в его будущее.

Между тем уже была написана вторая в нашей стране после знаменитой работы В. Саппака книга, посвященная эстетической природе телевидения. Она называлась «Контуры» и принадлежала перу Всеволода Вильчека, молодого научного сотрудника Института искусствознания Министерства культуры Узбекской ССР. Об этом я узнал от новой сотрудницы нашего отдела Инны Рудэн, недавней жительницы Ташкента и давней его знакомой. В Ташкент было немедленно отправлено письмо с предложением изложить основные идеи книги в серии газетных статей.

Статьи были встречены с большим интересом. После чего Вильчека пригласили на постоянную работу в качестве собственного корреспондента газеты по республикам Средней Азии. А вскоре в редакции узнали, что Сева – незаурядный поэт. Открылось это во время банкета по поводу совещания собкоров. Шел пир в одной из комнат ресторана Дома литераторов. Во время какого-то длинного тоста Сева исчез. Ждать его пришлось долго. Не дождавшись, я отправился на поиски и нашел Севу в коридоре, держащим в объятиях мужчину с бородкой, уже не способного стоять, но еще способного читать стихи. Это был поэт Николай Глазков, в те дни особенно популярный, так как получил зубодробительный разнос в «Комсомольской правде» за стихи «Я на мир взираю из-под столика». Сева и Николай познакомились несколько минут назад и сразу же начали своеобразный поэтический турнир.

У Севы уже тогда проявился интерес к профессии социолога. Он предложил мне приехать к нему в Ташкент, чтобы вместе отправиться на ударную комсомольскую стройку в Киргили под Ферганой для опроса телезрителей. Мы два дня ходили по стройплощадкам, рабочим общежитиям, клубам, библиотекам. Набив блокноты, вернулись в Ташкент, где, обговорив план статьи, разделили темы и принялись писать. Работаем час-другой, прерываемся, чтобы прочитать вслух написанное. И я обнаруживаю, что скорости наши сильно отличаются, что Сева значительно меня опережает. Перечитал сейчас (через 41 год) эту статью, напечатанную в двух номерах газеты, и без труда нашел Севины куски. Их отличает присущая Севе изящная игра словами, которая свойственна даже многим его сложным научным текстам.