полная версия

полная версияМузыкальная геометрия мира: музыка и мы. Игра-эксперимент «Узел» в письмах к М.

На что она похожа? Это хорошо уже известная тебе пространственная геометрия ДНК – того вещественного образования, что запрятано внутрь каждого ядра каждой нашей клеточки и хранит в себе, как в сейфе, самое заветное – код, неповторимый код неповторимой внешности каждого из нас и неповторимых душевных и интеллектуальных способностей. Но выглядит геометрия этого сокровища всех живых существ как общая для всех структура – строй.

И в нашей, биологической ДНК, и в музыкальной мы увидим проявление чередования, В биологической: сахар-фосфор-сахар-фосфор… В музыкальной: мажор-минор-мажор-минор… Но в музыкальной не увидим «перекладин», подобных аминокислотам биологической ДНК, которые соединяясь по три (триплеты), образуют гены с их наследственной, родовой, информацией.

В музыкальной ДНК на их месте мы только можем представить те самые основные трезвучия тональностей, через обращения которых тональности и устанавливают между собою родственные связи – свои «перекладины».

Благодаря энгармонизму тональности могут устанавливать между собою неожиданные, совершенно новые родственные связи: например, бемольные с диезными.

Но ведь это можем и мы. Два чужих прежде человека могут сродниться, соединив свои жизни, свои души… и свои гены.

Реальная человеческая ДНК выглядит незамкнутой, а музыкальная ДНК подобна замкнутому кольцу. Но у той и у другой есть свои внешне не обнаружимые тонкости-секреты.

Во внешне разомкнутой человеческой ДНК есть «замковые», то есть замыкающие её гены, которые не участвуют в передаче наследственной информации. Таких три. Они и замыкают код, и в то же время предназначены для соединения со следующей молекулой ДНК: замыкающе-размыкающие. Двойственность-парадокс.

Во внешне замкнутой музыкальной ДНК ДО тоже парадоксально двойственна. ДО-унисон – двойной звук, всегда готовый разомкнуться в октаву и произвести на свет повторение музыкальной «молекулы».

Если мы присмотримся, то увидим, что в квинтовом круге – весь набор возможных звуков, входящих в октаву: 12 хроматических звуков, проявляющих себя и диатоническими (в До-мажоре – гамма на белых клавишах), и бемольно-диезными. А в общем, каждый звук можно представить бемольно-диезным (с двумя возможностями проявления).

В результате – весь квинтовый круг является отражением октавы, а в каждой октаве закодирован квинтовый круг. На месте ДО может оказаться любой звук в роли «точки отсчёта», и по его наименованию мы будем определять имя родившейся Тональности. Всего имеем 24 тональности: 12х2.

Похоже, Небо для нас с музыкой имеет общие ключи. И они – астрономического происхождения! (Вспомним эксперименты Пифагора со звуком, которые привели к открытию модуля-октавы.)

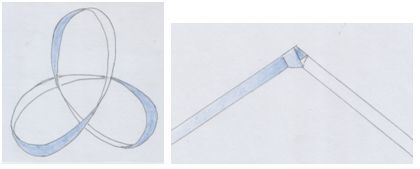

Есть линейный математический объект, который, кстати, поддаётся алгебраическому описанию, он и показывает нам нашу модель! Ознакомиться с изображением можно в замечательной книге А.Б.Сосинского «Узлы. Хронология одной математической теории», М. 2005. Книга написана увлекательно и понятно для любого пытливого ума, её можно найти в Интернете. Она посвящена современнейшей отрасли математической науки – Теории узлов, которая связывает воедино математику, физику, биологию, химию. Теория узлов имеет очень древние исторические корни – как минимум, 5-тысячелетней давности (античная Греция, древний Египет, шумеры…). И, похоже, благодаря ей в современной математике появился и существует такой мощный раздел как Топология (наука о «месте»: «топос» – «место»). В Топологии важны не числа-величины (как в дискретной математике), а куда важнее возможные формы связанности материи в нашем мире – формы пространства для материи и пространства, пронизывающего материю. Или пространство, которое, сгущаясь, образует материю… Потому – «место», пространство, а не предметы. (Предметы-дискретности, «сшиваемые» пространством и «сшитые» из пространства. Можно так представить.)

Топологию изучают на механико-математических факультетах высших учебных заведений. Но музыка, получается, дала нам возможность прикоснуться к этой «царице» хотя бы пальчиком…

В игры умозрения с узлами играли выдающиеся умы человечества. К примеру, знаменитый лорд Кельвин, он же – английский физик Уильям Томсон. Его умозрение умудрялось связывать в узел волну, корпускулу, луч, – когда он размышлял об устроении мира. Атом – это узел. Таковою была мысль. Джеймс Кларк Максвелл её, эту мысль, поддерживал, потому что её поддерживали результаты экспериментов.

Томсон представлял атомы в виде вихрей-узлов. Сегодня мы бы сказали, что он представлял атом как топологический объект. Свой труд на эту тему он опубликовал в 1867 году.

Д.И.Менделеев, изучая свойства химических элементов, обратил внимание на то, что они, эти свойства, периодически воспроизводят себя в различных элементах. То есть он наблюдал п о д о б и я свойств определённых элементов. К этому он пришёл, сравнивая к о л и ч е с т в е н н ы е характеристики элементов – атомные массы. Его подход был не геометрическим, как у Томсона, а арифметическим, количественным. Он не давал представления о строении самого атома, но он давал представление о с и с т е м е в з а и м о о т н о ш е н и й между атомами различных химических элементов. В результате он ввёл понятие о м е с т е элемента в периодической системе. Это м е с т о определялось свойствами элемента в сопоставлении со свойствами других элементов. В результате количественная «арифметика» Менделеева выстроила химические элементы в геометрическую структуру. То есть по-своему подвела к топологии (науке о «месте») и «вихрям»-обращениям элементов по подобию их свойств. Только эти «вихри» распластались на плоскости листа и застыли в прямоугольной таблице. В 1869 году.

Получается, как только речь заходит о связи, связанности в систему, структуру, без геометрии не обойтись.

А что же со строением атома? Как всё-таки выстраивалась именно атомная модель в умозрении учёных?

В 1911 году британский физик (новозеландец по происхождению) сэр Эрнест Резерфорд своими опытами доказал существование в атомах положительно заряженного ядра и отрицательно заряженных электронов вокруг него. Он создал планетарную модель атома.

«В этой модели Резерфорд описывает строение атома состоящим из крохотного положительно заряженного ядра, в котором сосредоточена почти вся масса атома, вокруг которого вращаются электроны, – подобно тому, как планеты движутся вокруг Солнца.» Википедия.

«Плюс» (+) и «минус» (-) – знаки-символы для обозначения противоположностей: каких-то противоположных свойств или противоположных движений. «Заряд» предполагает заряженность силой, энергией.

Но что такое «сила» и «энергия»?

В нашем обыденном представлении – представлении теплокровных существ – «энергия» связана с теплом: пока мы теплы, мы энергичны, подвижны, способны на усилия, то есть на проявления силы. Каждое движение – проявление силы.

Мир атома столь мал в сравнении с нами, что мы не можем оценить его теплоту или холод. Но этот мир подвижен (и очень!), а это свидетельствует о силе и наполненности энергией. С точки зрения нас, вещественных, предметных существ, энергия «жителей» мира атома (микро-частиц, населяющих его) – ничто. Но это «ничто», многократно усиленное (например, в атомных реакторах на Земле или естественных звёздных реакторах), может опалить всесокрушающим жаром. Энергия!

Сходство устройства невидимого атома с Солнечной системой – объектом космического масштаба – побудило датского физика Нильса Бора проиграть ситуацию с движением электронов по подобию с планетами. И выходило так, что если бы мчащийся электрон всё время терял энергию, излучая её, его силы очень быстро истощились бы и, в конце концов, он упал бы на ядро. Но электроны не падают на ядро, как и планеты не падают на Солнце. Следовательно, электрон может сохранять какой-то энергетический баланс, поддерживать постоянный уровень энергии в себе, энергетическое равновесие. И тогда он существует в пределах стационарной (т.е. постоянной) орбиты. Так и планеты в своём круженье держатся на стационарном расстоянии от Солнца благодаря балансу сил притягивающих и удерживающих ( центростремительных и центробежных, например). Даже если электрон выглядит «размазанным» в пределах этой орбиты энергетическим облаком, сама орбита – граница, где можно искать координаты (местоположение) электрона. Орбита ограничивает энергетическое облако, превращает его в п о р ц и ю энергии. Этой «порции» физики дали название КВАНТ: от лат. quantum – «сколько». Порция – это и есть «сколько». Нильс Бор предложил рассматривать планетарную модель Резерфорда с точки зрения квантов, больше подходящих для осмысления и описания атомного мира. В 1913 году.

Но сама идея измерять невидимый атомный мир порциями энергии принадлежала прежде Нильса Бора немецкому физику Максу Планку. Свою гипотезу о квантах Макс Планк обнародовал в 1900 году.

«Квантовая гипотеза Планка состояла в том, что для элементарных частиц любая энергия поглощается или испускается только дискретными порциями (квантами). Эти порции состоят из целого числа квантов с такой энергией, что эта энергия пропорциональна частоте с коэффициентом пропорциональности…» Википедия.

А вот коэффициент пропорциональности как раз и был вычислен Планком. Он называется Постоянной Планка.

Постоянная Планка позволяла вычислять орбиты электронов как границы порций энергии в атоме. Эта энергия не проявляет себя, пока электроны в атоме находятся на своих стационарных местах-орбитах в сбалансированном состоянии. Квант проявляет себя как энергетический скачок, когда электроны меняют орбиты – энергетические уровни. Это происходит, когда атом или поглощает энергию других частиц-«пришельцев», или отдаёт свою порцию энергии. Тогда появляется и м п у л ь с. Да, квант обладает волновыми свойствами, и не случайно в его формулу входит ч а с т о т а.

«Атом может находиться только в особенных стационарных или квантовых состояниях, каждому из которых отвечает определённая энергия. В стационарном состоянии атом не излучает электромагнитных волн.

Излучение и поглощение энергии атомом происходит при скачкообразном переходе из одного стационарного состояния в другое…» Википедия.

(Когда читаешь всё это, просто видишь, как атом-Тональность в стационарном состоянии модуля-октавы совершает скачок на квинту-доминанту (импульс! Реализовавший себя КВАНТ!) и утверждает новое стационарное состояние в виде модуля-октавы с новой тоникой – как новая Тональность. Модуляция!)

Макса Планка называют основоположником квантовой физики – физики невидимого, почти невещественного, мира элементарных частиц. Но не меньше физического его привлекал и другой мир-невидимка – мир музыки. Он был хорошим музыкантом, играл на органе, даже мечтал стать композитором, а в связи с этим обстоятельно изучал теорию музыки. Может быть, миры-невидимки так и пересеклись в его умозрении, эти миры энергий?

Пойдя по пути, открытому Планком, квантовая физика создала свой «темперированный строй» (темперированный – упорядоченный). Случайно или нет, но весь мир элементарных частиц пронизан музыкальными числами…

Если представить, что нуль (0) – это наша нулевая нота ДО, которая является двойной примой (унисоном), а единица (1) – это единичный модуль-октава, образующийся размыканием примы-унисона, – то 2/3 указывают на квинту, а 1/3 намекает на возможность кварты (1+1/3=4/3).

Хаим Харари продолжает: «На многие вопросы нет удовлетворительных ответов. Почему все заряды кратны 1/3 заряда электрона?»

(Заряд электрона выбран единичной мерой для измерения величин зарядов.)

С этой 1/3 мы встречались уже столько раз!

Вспомним эксперименты китайцев с флейтами при создании музыкального строя. От единичного отрезка трубы отсекалась 1/3 – получалась флейта со звуком квинты. К единичному отрезку трубы добавлялась 1/3 – получалась флейта со звуком кварты. Единичный отрезок – унисон (прима, которая всегда мыслится удвоенной). Октава – рассечение единичного отрезка пополам на два отрезка.

А история фракталов, встречающихся в природе почти повсеместно?

Единичный отрезок делится на три (3/3), вычитается 1/3, остаются 2/3; 1/3 становится новым единичным отрезком (новые 3/3), вычитается 1/3… и т.д.

Пусть физика измеряет микро-мир зарядами энергии, музыка измеряет мир звуками, химия – атомами, биология – молекулами… Но принцип организации такого разноликого нашего мира может оказаться общим. На самом деле мечта всех наук – найти такой принцип.

Ещё немножко о числах в физике и музыке.

Стандартная модель, которая сейчас утвердилась в физике, имеет своей основой планетарную модель атома Бора-Резерфорда (ядро из положительно заряженных протонов и нейтральных нейтронов, а вокруг – отрицательно заряженные электроны), далее – 24 фундаментальные частицы (6 лептонов, 6 кварков и их зеркальные двойники-античастицы).

Музыкальный строй – тоже планетарного происхождения (Пифагор). Ныне в нём 24 тональности (12 мажорных: 6 бемольных , 6 диезных; 12 минорных: 6 бемольных, 6 диезных).

Всего физикой открыта 61 частица – 61 «ген» мироздания.

Наша наследственная информация кодируется 61 геном ДНК (хотя всего их 64).

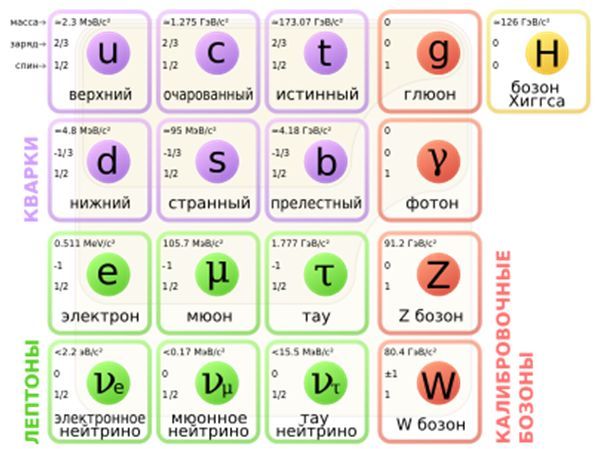

Давай посмотрим на этот «темперированный строй» физики. Со временем, быть может, ты разберёшься в нём обстоятельнее. А пока смотри на общий порядок и числа.

Рис. из Википедии.

Так выглядит Стандартная модель. 12 фундаментальных частиц и их подразумеваемые античастицы. Бозоны – это частицы-связисты, для связи между фундаментальными частицами.

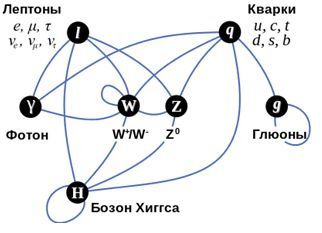

А так выглядит таблица в з а и м о д е й с т в и я частиц, то есть таблица их с в я з а н н о с т и друг с другом. Нам достаточно сейчас просто увидеть эту связанность, чтобы понять, для чего потребовался такой раздел математики как Топология с её Теорией узлов. Идеи тоже вращаются и возвращаются. В новых образах. Обращаются.

Идея Уильяма Томсона о вихревом/узловом устроении элементарных частиц (в его время – атомов) обрела фундаментальный размах.

Что касается самих элементарных частиц… У Топологии уже есть одно предложение по электрону.

Почему «именинником» оказался электрон? Ты же помнишь, что именно он, вернее, его заряд, выбран в качестве единичной меры в мире элементарных частиц. Наверное, поэтому.

На рисунке – уже знакомая нам коса и узел. Сосинский в своей книге пишет, что если повнимательнее приглядеться, то в этой фигуре можно узнать узел-трилистник:

Рис. автора.

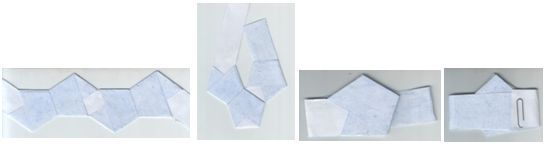

…А давай мы разыграемся не на шутку. Смоделируем … атом! Простенький такой атом. Возьмём и свяжем. Левый узел – отрицательный заряд, электрон. Правый узел – положительный заряд, протон. А нейтрон – лево-правый . Этот атом открывает Таблицу Менделеева.

(Электрон «размазан» по траекториям своего движения, «размазанный вихрь».)

Не догадываешься, чтó у нас получится?

Напомню картинками:

Картинки об «объятии» двух музыкальных ключей, открывающих каждое музыкальное произведение.

Может быть, так можно связать всю Таблицу химических элементов?

Может, неспроста у этой Периодической системы обнаруживается октавный принцип?

Химия – музыкальна?!

Водород – вообще первоатом Вселенной. Да и музыка – оттуда же (опять вспомнился Пифагор)…

Узлы, кстати, можно вязать всё время вправо, даже левые. В одном направлении, – как Время, как звук. Только всю конструкцию при этом придётся переворачивать, в р а щ а т ь. Так правое будет превращаться в левое, а потом вновь становиться правым.

Конечно, не всё так просто. Иначе науки не были бы так серьёзны, глубоки, сложны. Однако мир держится связанностью. Всего со всем связанностью.

Надеюсь, мы с тобой осознаём, что неразрывно связаны с миром, в который явились жить. Чем бы мы ни занимались, куда бы ни прокладывали траектории нашего жизненного пути в соответствии с влекущими интересами, мы всегда будем ощущать и, в конце концов, осознавать эту связанность. Наше сознание при этом силится постигнуть самоё себя, – ибо это удивительно волшебно: как у нас получается вписываться,«ввязываться» в этот мир, выживать?

В книге Джона Брокмана «Теории всего на свете» есть ещё одна интересная статья, написанная неврологом и драматургом Джеральдом Смолбергом «Волшебник по имени Я». Под Я и имеется в виду наше сознание.

Какие-то термины из этих текстов тебе пока незнакомы, но общий смысл вполне можно уловить.

Мозг с помощью своих нервных клеток, называемых нейронами, улавливает информацию, которая порождает в нейроне электрический импульс (вспышку-доминанту). Затем этот импульс должен отразиться другими нейронами. Это отражение и называется сознанием. Мозг словно советуется сам с собой, создавая о б р а з информации из реальности, из мира. На создание образа нужно время. Мне больше нравится мысль, что это время нужно не для «подделывания» образа, а для д е л а н и я (иначе как бы мы ориентировались в мире с помощью ложных карт?).

Смолберг сам потом соглашается с тем, что на самом деле у мозга при решении задачи создания образа уже есть две опорные «точки»: ближайшее прошлое и ближайшее будущее. На музыкальном языке мы бы подумали: предыдущая доминанта (которая при наличии новой играет роль тоники) и её «заброс в будущее» – подобно октаве. Это та «точка», от которой и может произойти отражение вновь явленной доминанты-импульса (нового сигнала, новой информации), чтобы стать сознанием. Так что может статься, наш бесценный мозг работает не с опозданием, а даже чуть с опережением, со страховкой. Эта 1/3 времени скорее нужна для того, чтобы образ обрёл устойчивость, равновесие, – что-то похожее на функцию субдоминанты. И выглядит это как процесс торможения импульса-доминанты, для его закрепления. Если импульс-сигнал оценивается в единицу времени, а импульс-реакция (сознание) 1+1/3, то и получим 4/3 (кварту-субдоминанту).

Это даёт возможность новым поступающим сигналам информации уже находить «точки опоры» для проявления своих доминантных свойств, чтобы затем утверждаться новыми тониками для создания следующих образов. Что-то похожее на процесс беспрерывных, связанных модуляций – беспрерывное «кино» образов. Поток, вихрь. Но при этом в нём есть свой логос.

Возможно, наш мозг тоже работает по октавному принципу…

Да, нужно учесть ещё вот что.

Как думаешь, сколько импульсов-сигналов информации получает наш мозг одномоментно?

Вряд ли можно сосчитать. Мы одномоментно видим, слышим, осязаем, обоняем, перемещаемся в пространстве (ходим, что-то делаем руками), дышим, питаем тело и т.п. Импульсы не только извне, но и изнутри. К тому же мы ещё испытываем эмоции и мыслим.

Как всё это со/организуется?

Вполне возможно, что так же, как и в музыке.

Но мы так устроены, что нам непременно хочется у в и д е т ь невидимое.

В книге Мандельброта «Фракталы и хаос» (она у тебя есть) ты можешь найти главу «ОДА». ОДА – термин очень специальный, технический.

Куда привели Мандельброта модуляции его Мысли?

К тому, что на музыкальном языке мы бы назвали квинтой.

Мандельброта интересовало, как в хаосе образовывается порядок. ОДА – это и есть процесс образования порядка из хаоса. Объясняет он это явление примерно так. В хаосе (или в том, что нам представляется хаосом, так называемым «белым шумом») обязательно находится м е с т о («топос»), подходящее для какой-нибудь частицы (как бы свёрнутой в сферу волны). И это «место» что-то вроде ёмкости, предназначенной для этой частицы, этакий цилиндрик, в который частица-сфера впишется. На музыкальном языке мы бы сказали, что свершился, реализовался консонанс. Это произойдёт, если объём сферы частицы составляет 2/3 объёма цилиндрика, то есть приготовленного для неё места. То есть, должно реализоваться квинтовое отношение. Как только это отношение реализовалось, оно начинает воспроизводить себя по подобию. Хаос начинает организовываться, в нём проступает порядок. Картинка ОДА показывает нам это. Этот порядок развёртывает себя, разрастается подобиями. И при этом каждая частица «веточек» стремится воспроизвести ту структуру, которая будет в результате.

ОДА похожа на фрактал. Но фрактал образуется от большего к меньшему, делением больших фигур на подобные меньшие.

Здесь же откуда начальная частица «знает», до каких пределов она должна расти, во что вырасти? Она должна произвести «заброс в будущее». А это – октавный принцип. Создание диапазона и ограничения образа для его устойчивости.

Нейрофизиологи утверждают, что мы воспринимаем мир в диапазонах, а не «точечно».

Да и в самом деле, существует ли в принципе о д н а т о ч к а?

Представление чего-то в виде точки помогает осмысливать какие-то явления, на математическом языке. Но можно сказать, что точка – это малюсенькое подобие огромной сферы. В сопоставлении. Относительность.

Любая «точка» в реальности оказывается диапазоном, – как прима-унисон оказывается октавой с образующимся центром квинтой ( но центром динамическим, смещающимся и смещающим октаву с «насиженного места», побуждающим её к движению-вращению, модуляциям в виде странствующих Тональностей ).

Да ведь и сама октава (каждая! каждой Тональности) состоит из 12 полутонов (13 звуков) тоже образованных квинтовыми шагами. Образуется картинка из квинт самых разных уровней и масштабов – подобий разных уровней и масштабов.

И фракталы, и ОДА это демонстрируют.

Подобия и дают возможность связывать всё со всем и устанавливать координацию всего. ОДА и нейроны нашего мозга тоже подобны.

В отличие от Тональностей нейроны не перемещаются, не странствуют.

Но они перемещают электрические сигналы, импульсы. С помощью электрических зарядов.

Тогда можно додуматься до того, что модуляции Тональностей ( да и вообще каждый звук) подобны электрическому потоку (току).

…Поток музыкальных мыслей. Так представляют Музыку. Часто можно встретить выражение «музыкальная мысль». Но особенное чудо Музыки ещё и в том, что она одновременно открывает нам и сам п р о ц е с с мышления. И даже больше, чем мышления. Сознания! Сознание связывает мышление с чувствованием. И мы всем (всем!) своим существом оказываемся вовлечёнными в её поток, растворёнными в нём.

И ещё больше. Музыка в силу соответствия этим самым процессам связанности всех импульсов мозга может преодолевать даже границы сознания и проникать в самые древние бездны нашей эволюционной памяти, словно размыкая наше настоящее время в диапазон-октаву от далёкого прошлого и до неведомого, но всегда предощущаемого нами будущего. Мы этого не осознаём, когда слушаем музыку, мы это скорее угадываем, чуем. Очень древним чувством, – тем, когда мы были… хотя бы рыбками.

Знаешь, ты не пожалеешь, если не поленишься и найдёшь в Интернете ролик «Японский иглобрюх». Это ролик о реальной маленькой рыбке, которая своей иглой на брюшке рисует не что иное как ОДА с пятиугольником (квинтой) в центре. Так она безмолвно (для нас безмолвно) поёт свою свадебную песнь. Очень может быть, что именно песнь, мелодию, – потому что во время создания узора на песке она своим тельцем создаёт волновой узор и в воде для какой-то другой, возлюбленной, рыбки.

И дельфины поют свои мысли. Своим новорожденным малышам они дают имена-мелодии. И ни одна мелодия не повторяется, как неповторим ни один из их малышей. Это возможно только в том случае, если имена-мелодии воспроизводят генетический код. Даже дух захватывает от этой мысли!

С интересной проблемой столкнулась наука физика, когда, влекомая великим озарением великого учёного Макса Планка, совершила скачок на уровень квантового мышления о мире. Физика, всегда нацеленная на беспристрастность, достоверность, доказательность – ТОЧНОСТЬ! (т о ч к а) – вдруг словно оказалась в месте странного перекрёста между сверхтонкой материей мира и человеческим сознанием. В месте размыкания и объятия этих двух миров.

Немецкий физик Вернер Карл Гейзенберг, один из создателей квантовой механики, вынужден был признать, что когда под наблюдением оказывается мир этой сверхтонкой и сверхскоростной материи (где материя становится пространством-временем, его энергией), результаты экспериментов оказываются в зависимости от наблюдателя. Человек, наблюдающий эксперимент, словно получает своё отражение в зеркале; отражение момента своего сознания, которое оценивает эксперимент. Человек видит то, на что настроен, что он желал увидеть. Доминанта-импульс его внимания попала в подходящее для неё место в наблюдаемом пространстве-времени. Наверное, это похоже на то, с чего начинается ОДА («шарик»-частица попадает в подходящую ёмкость).