Полная версия

Энциклопедия славянской культуры, письменности и мифологии

Утиное Гнездо – так именовали это созвездие потому, что по своей форме оно напоминает птичье гнездо. Верили, что Утиное Гнездо заселено невидимыми духами, которые в последний день нового месяца отмечают свой праздник, и потому созвездие в этот день сияет особенно ярко.

Звезда рождается из холодной межзвездной тучи пыли и газа. Температура 4 тысячи градусов, а суммарная светимость в сотни раз больше светимости Солнца. Альдебаран в 45 раз тяжелее Солнца. Постепенно размеры звезды сокращаются до размеров Солнца, температура достигает 10 млн градусов.

Плуг

Так славяне называли Пояс Ориона. На Рождество это созвездие словно «лежит» над горизонтом. Появление созвездия Плуга на небе древние славяне объясняли как начало работы небесного кузнеца (бога Сварога) над изготовлением символического Золотого Плуга. На Рождество небесный Плуг падает на Землю в подарок людям от Бога. Согласно преданиям, Золотым Плугом Сварога в древние времена славяне научились обрабатывать землю. С этим связан обряд внесения плуга или его деталей в рождественский вечер в дом. Плуг, а позже его детали вместе со снопом-Дидухом ставили на покутье и должным образом почитали.

Еще известно название Кигачи – это пятеро сказочных братьев, которые с огромной скоростью на своих колесницах объезжают небо. Когда они останавливаются на отдых, на Земле поют первые петухи. Кигачи – те же люди, лишь ро стом и силой великаны.

Есть звезды-великаны и звезды-карлики. Есть звезды, которые находятся в таком уплотненном состоянии, что чайная ложка их вещества весила бы на Земле миллиард тонн, то есть была бы эквивалентна по массе 200 миллионам слонов. Если бы Земля уплотнилась до такого состояния, в сечении она была бы всего 100 метров.

Солнце

Солнце – яркая дневная звезда – среди небесных явлений стоит на первом месте. В большинстве религий понятие бога на небе соотносится с понятием Солнца: бог Солнца уничтожает мрак, все нечистое и злое, связанное с темнотой.

Солнце в народе называли Богом, царем, князем, Солнцем Божьим, чадом Божьим, Солнцем праведным, Солнцем красным, Солнцем светлым и трисветлым. Солнце призывают в песнях, плачках (голосиннях), заговорах, при этом часто его называют «матушкой»; его просят выглянуть, осветить и обогреть землю, подарить красу (то есть осиять светом и очистить лицо); его спрашивают как всевидящее и всезнающее божество о том, что происходит в далеких местах; у него просят заступничества и помощи в разных случаях; к нему обращаются, жалуясь на беду и недолю.

Солнце почитали на Руси в виде доброй заботливой женщины, бабушки – Матушки Красного Солнышка. Но этот образ не имел воплощения в народных обрядах.

В этой ситуации видится совсем новая, самостоятельная черта, перелом в мифологических взглядах русского народа, что могло быть под влиянием суровых климатических условий страны. Солнце в образе женщины совсем неизвестно у северных славян, где воплощением палящего Солнца был воин-победитель.

В русских колядках, в которых прославляется работящая семья, хозяйка сравнивается с Солнцем, а хозяин – с Месяцем; в украинских и белорусских колядках есть и наоборот, в русских же песнях и заговорах Солнце выступает только в женском обличье.

Исследователь славянской мифологии С. Бергман в названии славян видел указание на древний миф об их происхождении от Солнца и предполагал перестановку звуков: свал (свалиус) – слав – славянин, то есть тот, кто происходит от Солнца. Солнцепоклонниками называли славян арабские писатели IX–X вв. То, что среди богов, которым поклонялись славяне-язычники, много опекунов Солнца – Сварог, Сварожич, Ярила, Даждьбог, Руевит, Поревит, Поренут, Яровит, Хорс, Радегаст, Световид, – подтверждает особое почитание Солнца древними славянами. Смена погоды, времена года наводили на мысль, что верховное божество Солнца умирает и возрождается. В Солнце видели живое существо, говорили: Солнце проснулось, Солнце садится, Солнце играет.

От имени Солнца вещали жрецы и князья, им клялись во время подписания договоров. Все календарные обрядовые праздники – Купала, Калита, Масленица, Коляда, Иордань – посвящены Солнцу. В песнях и хороводах во время этих праздников славили Солнце, просили у него добра, урожая, хорошей погоды. В «Слове о полку Игореве» автор говорит о Солнце как о живом существе: оно разгневалось и своими палящими лучами уничтожает воинов князя Игоря.

Люди приносили жертвы Солнцу, выполняя работу в запрещенные дни и время: бросали вверх, к Солнцу, щепки, траву, пепел и пр.

Известно много легенд и преданий о Солнце. К примеру, то, что древние считали Солнце великаном, который имел светоносную и теплотворную одежду, одевал ее, чтобы согреть и дать тепло всему белому свету. Когда Солнце-великан видело какие-нибудь неприятности, лихие деяния человеческие, оно закрывало в отчаянье лицо – так объясняли солнечное затмение.

В христианских преданиях Солнце ночью уходит под землю и плывет подземными водами, а утром не может подняться на небо без посторонней помощи. Ему помогают черти, живущие в подземном царстве. Они выкатывают Солнце на небо, при этом обжигаются, встряхивают руками, и много их гибнет. Но, когда черти встряхивают руками, из летящих капель рождаются новые черти, которые будут катить Солнце на следующее утро. И так происходит бесконечно. Отсюда поверье, что нельзя, помыв руки, стряхивать капли, ибо из них черти родятся.

В христианской символике Солнце, которое всегда появляется на востоке, является воплощением бессмертия и возрождения. Образ Иисуса Христа связан с Солнцем: на мозаике ІV ст. Иисус изображен подобно древнегреческому богу Солнца Гелиосу на солнечной колеснице в венце из солнечных лучей.

О Солнце существует также много сказок, где оно выступает женой Месяца или его сестрой. В большинстве сказок Солнце помогает бедным, угнетенным, а подлых, злых наказывает. В одной из сказок Солнце меняется трижды на день. Эта сказка имеет еще языческие истоки (Троян – трисветлое Солнце). Живет в море прекрасная царевна (Морская панна, в сказках – Анастасия). Солнце, когда восходит, засматривается на нее. Морская панна хлюпнет водой на Солнце, оно застесняется и покраснеет. А как поднимется Солнце высоко, осмотрит землю, повеселеет и засияет, станет светлее. Катится Солнце к морю, заходит, вновь брызнет царевна водой, и опять Солнце краснеет.

Гелело – одно из древних наименований Солнца. Древнегреческое имя Солнца – Гелиос.

Зодиакальный круг с Солнцем в центре

Гелело – это и весенний солнечно-огненный ритуальный круг (укр. «коло»), о котором в Украине: «Шаговое коло выше тына стояло, много дива видало». Такие кола-колеса пылали весной у всех народов хлеборобской культуры Европы и Азии от Франции до Индии, очищая окружающий мир, земную жизнь небесным огнем.

Гелело, Гелело, ты бы зиму отмело,Чтобы было леточко, красное яичко —Малым детям забавонька,А всем людям теплая веснонька.(Веснянка)Славяне видели в Солнце могущественный источник тепла и света, жизненной энергии, представляли его небесным огнем, раскаленным колесом, от которого зависела жизнь на земле. Древний человек понимал значение Солнца для жизни – без его тепла на землю приходит ночь, холод, зима, смерть. Без небесного огня не будет огня домашнего. Солнце обожествлялось в первую очередь, и солнечные боги были наиболее почитаемыми.

Загадки, присказки, приметы, пословицы:

Будет Солнце и в наше оконце.

Солнышко блеснет – сорочка высохнет.

Зимнее Солнце, как мачехино сердце.

Коробом Солнце, ситом дождь.

Месяц – казацкое Солнце.

У Бога день, у казака Месяц.

Месяц выше всех летает, все видит, все знает.

Как скажет да прикажет, как по звездам читает.

Зори к дождю мигают.

Если на богатую кутью звездно – будет урожай.

Не считай звезды, а смотри под ноги: ничего не найдешь, так хоть не упадешь!

Жить живи, да решетом звезды в воде не лови!

Рассыпался горох – на тысячу дорог (звезды).

Полное корыто огурцов намыто (звездное небо).

Вся дорожка обсыпана горошком (Млечный Путь).

Поле не меряно, овцы не считаны, пастух рогатый (небо, звезды, месяц).

Простелю рогожку, насыплю горошку, положу окрайчик, будет бегать зайчик (небо, звезды, молодой месяц).

Раздел II

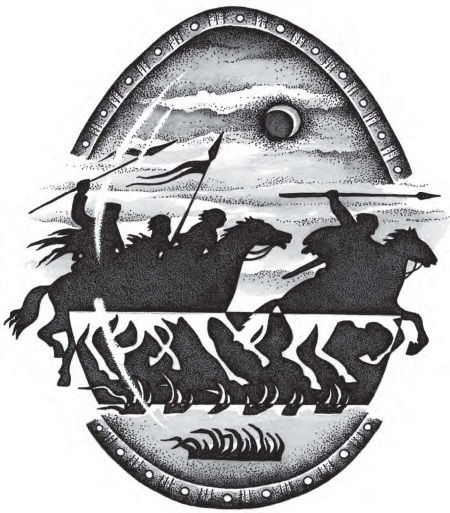

Первопредки

Народ вышел от страны северной… и племена поднялись от краев земли, держа лук и копье… голос их шумит, как море.

Фотий, патриарх Константинопольский

Аскольд и Дир. Бож. Боян. Булгар. Ванда. Венд. Власта. Волхов. Годослав и Умила. Гостомысл. Кий, Щек, Хорив и Лыбидь. Крак. Крив. Крок. Лех, Чех и Рус. Либуше, Кази и Тэта. Мал. Малуша. Попел. Пршемысл. Пяст. Радим, Вятко и Дулеба. Рюрик, Синеус и Трувор. Скиф, Агафирс и Гелон. Славен. Хвостек

Первопредки, прародичи, праотцы, антропоморфные герои языческих мифов, культурные герои – родоначальники народов, племен. В отличие от настоящих предков, деятельность первопредков происходила в мифические времена. Наиболее архаичны образы тотемных первопредков, которые часто имели зооморфный и зооантропоморфный вид. У славян это мог быть Велес, который выступал в личине медведя, тотемного зверя.

Традиционен сюжет гибели первого мифического поколения людей – велетов, которые сотворили землю. У славян этот сюжет прослеживается в былине о Святогоре и Илье Муромце, а также в преданиях об асилках (богатырях-велетах).

Мотив трех первопредков – генеалогических героев – присущ многим народам, в том числе и славянам. Он оставался характерным для легендарных генеалогий до средних веков. Братья Кий, Щек и Хорив – генеалогические герои полян; братья Дулеба, Радим и Вятко – родоначальники славянских племен дулебов, радимичей и вятичей («Повесть временных лет»).

Промежуточный статус между первопредками – культурными героями – и предками, особенно правящей династии, занимают основатели династий и держав, образы которых связаны с переходом от мифа к истории (Рюрик; Булгар; Пяст).

Трудно представить широкий перечень первопредков славян, ибо сведений дошло мало. Есть упоминания, имена в летописях. Много имен праславянских вождей и героев есть в «Велесовой книге». Учитывая то, что «Велесову книгу» большинство ученых не признают серьезным историческим документом, не будем настаивать на достоверности имен из этого источника, хотя некоторые из них известны и из других, более достоверных списков. Будем иметь в виду два варианта: первый – имена славянских князей и родоначальников вымышлены, но могли быть такими; второй – они переписаны из других источников.

«Велесова книга» свидетельствует о мифическом Отце тиверцев, прапредках Кисеке (Кишеке) и Орее, Богумире и Славе, волхве Квасуре, прародительницах племен Древе, Скреве и Полеве, предке северян Севе, а еще о Лебедяне, Славере, Верене, Сережне, премудром князе Сахе, боярах Сегене и Скотене, князе Билояре Кривороге, Свентояре, Бравлине, Мезиславе, Боруславе, Комонебранце, Гориславе, воеводе Бобреце и других.

В «Хрониках» Далимиловой и Козьмы Пражского есть перечень воевод чешской земли: «Братья Чех и Лех, Крок и его дочери Либуше, Кази и Тэта, мудрый Пршемысл, который дал стране законы и уставы, Незамысл, Мната, Воен, Внислав, Кршесомысл, Неклан, Гостивит, а еще витязи и герои Бивой – муж Кази, Горимир, Честмир, князь Брунцвик…»

Имея мало свидетельств, будем помнить имена, которые дошли до наших дней.

Аскольд и Дир

По свидетельствам летописцев, а также по исследованиям А. А. Шахматова, Б. А. Рыбакова, Н. М. Тихомирова, киевские князья второй половины IX в., наследники Кия, последние представители киевской династии. По другим данным, Аскольд (Оскольд, Осколд) и Дир (Дыр) – дружинники Рюрика.

У польского хрониста Яна Длугоша: «После смерти Кия, Щека и Хорива, наследуя его по прямой линии, их сыновья и племянники много лет правили у русских, пока наследство не перешло к двум родным братьям – Аскольду и Диру».

Княжили братья, очевидно, в разные времена. О Дире свидетельствует Аль-Масуди, черпая сведения из более ранних источников. Аль-Масуди называет Дира выдающимся славянским князем, владельцем многих городов и больших территорий; в его города приезжали мусульманские купцы.

Первое принятие Русью христианства было при Аскольде. Во многих источниках упоминается о крещении Аскольдом (иногда и Диром) части населения Киевской Руси. В 867 году на Русь из Константинополя прибыли для миссионерской деятельности епископ и священники, которые создали епархию. Константин VII Багрянородный свидетельствует о договоре (873–875 гг.) между Киевской Русью (князем Аскольдом) и Византией.

Аскольд – значимый государственный деятель, который обустроил страну не только внутри, но и внешне, серьезно заботился международными отношениями Руси. Это подтверждают его походы на Константинополь, против печенегов, волжских болгар, уличей. Решающую роль в утверждении международных позиций Киевской Руси сыграл поход русских дружин в 860 г. на Константинополь под предводительством Аскольда (во времена правления византийского императора Михаила III).

В «Повести временных лет» ничего не говорится о крещении Аскольда. Наверное, потому, что крещеного Аскольда убил некрещеный Олег, в результате чего к власти пришел основатель княжеской династии тоже некрещеный Игорь Рюрикович. Можно предположить, что автор «Повести…» имел политический заказ и не мог показать Аскольда христианским мучеником, которого лишил жизни язычник Олег. Но в ранних византийских источниках сохранились свидетельства о крещении Аскольда и Дира Константинопольским патриархом Фотием во времена императора Михаила, под названием «Фотиево крещение славянорусов».

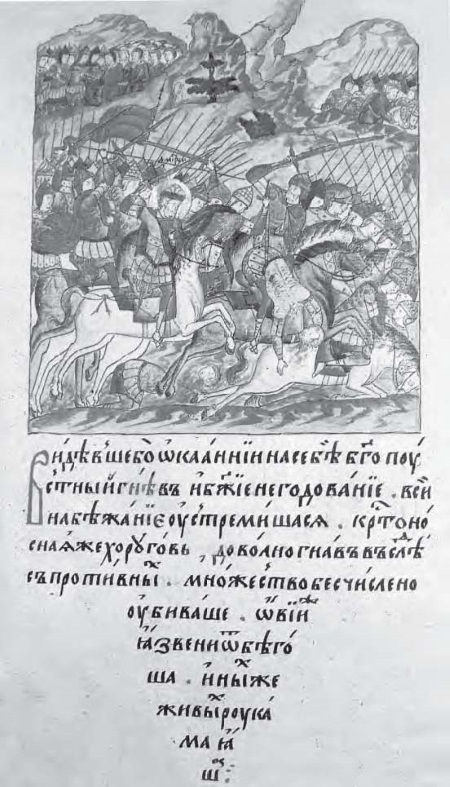

По свидетельству летописей, в 882 году произошла смена династий на киевском престоле. Аскольд (по некоторым данным и Дир) был убит

Олегом. Летописи указывают место погребения князей: Аскольд похоронен на Венгерской горе («Аскольдова могила»), а Дир – за церковью Ирины в Киеве.

Олег вроде бы объяснял убийство Аскольда и Дира тем, что он возобновил правление наследников Рюрика, внука Гостомысла, которые имели право на киевский престол, ибо он долгое время «пуст был», когда Киев был под хазарами и под варягами. В Киеве не было наследников Кия, потому киевляне признали новых князей, к тому же, как и они, некрещеных.

Бож

Боз, Бус – король славянского племени антов.

Из сочинения готского историка Иордана «История происхождения и чинов готов» 552 года узнаем, что война готского короля Винитария против антского короля Божа (анты – восточные славяне) была около 375 года. Анты сначала победили, а потом потерпели поражение. Божа, его сыновей и 70 знатных мужей антских готы распяли на крестах.

Вполне вероятно, что об антском короле Боже говорится в «Слове о полку Игореве»:

Девы готские у краяМоря синего живут.Русским золотом играя,Время Бусово поют«Слово о полку Игореве» (Переложение Н. Заболоцкого)Предположим, что Бус – антский князь Бож. «Русское золото» – золото, отвоеванное готами у антов в то трагическое «время Бусово». Значит, анты, если верить автору «Слова…», были предками славян.

Боян

В восточнославянском фольклоре эпический поэт-певец. Известен по «Слову о полку Игореве», из былин. Имя Боян (Баян) встречается в надписях на фресках Софии Киевской, в древнерусских летописях. В песнях Бояна – традиции волхвов, ранняя славянская поэзия, где высоко почитаемо слово.

…Вещий Боян,Если песнь кому сотворить хотел,Растекался мыслию по древу,Серым волком по земле,Сизым орлом под облаками…«Слово о полку Игореве» (Переложение В. А. Жуковского)

Язычники считали, что с богами не допустимо говорить на обыденном языке, они этого языка не понимают и не слышат. Есть язык божий, и его знают волхвы. Поэт – то же, что волхв, жрец, вещатель – он владеет языком божьим. Певец Боян считался человеком, близким к богам, внуком бога. Пение его вещее, поэтическое вдохновение дают ему небеса. В одной из древних легенд только слово Бояна останавливает стычку двух славянских племен.

В древности поэты назывались пророками, от «ректи» – должным образом говорить (отсюда – «речь»). Имя Боян – от «баять» – рассказывать.

…О Боян, соловей старого времени!Как бы воспел ты битвы сии,Скача соловьем по мысленну древу,Взлетая умом под облаки,Свивая все славы сего времени,Рыща тропою Трояновой через поля на горы!..«Слово о полку Игореве» (Переложение Д. Лихачева)Булгар

Родоначальником болгарского народа Булгара называют византийские историки Феофан, Иосиф Гонесий, Михаил Сириец.

«…говорят, что мисяне покинули родные места и, отселившись от северных котрагов, хазар и хунавов, кочуя по Европе, захватили во времена, когда ромеями правил Константин, какого называли Погонатом (Константин Четвертый Погонат был византийским императором в 668–685 гг. н. э., а болгары появились на Дунае в 70-х годах VІ в.), эту область (Мисию (Мизию)) и поселились в ней; по имени своего родоначальника Булгара страну начали называть Булгарией» (Лев Диакон «История»).

Можно предположить, что Булгар в свое время был значительной персоной, вождем племени, которое появилось в поле зрения более цивилизованных, просвещенных византийцев. Те зафиксировали письменно его деяния и его именем назвали народ, который пришел на земли Мизии.

Ванда

Мифическая королева польских племен, дочь легендарного героя Крака. После смерти брата Крака (сына Крака) от рук другого брата Леха и изгнания последнего управляла польскими племенами.

Дала обет не вступать в брак. На престол взошла по решению совета старейшин и по требованию народа. Руки королевы-девственницы добивались соседи-правители, но Ванда всем отказывала. Вождь одного из германских племен Ридгар после такого отказа пошел войной на польские племена, но Ванда возглавила войско и разбила врага. После этого Ванда бросилась в волны Вислы, чтобы не накликать на свои земли соседних правителей, которые жаждали ее руки, а еще больше польских территорий.

Миниатюра из Лицевого летописного свода XVI в.

…После битвы королеваВозвращается с победой.Во дворец народ сзывает,И с цветком в руке встречает:«Мир вам всем, поклон и слава!Время мой обет исполнить.Жизнь свою я завещалаНебу и богам всевышним.Чтоб чужим я не досталась,Чтоб не стала им женою!Чтоб чужие не топталисьПо моей земле прекрасной!Чтоб с мечом не нападалиНа родных моих и близких!Все! К реке меня ведите,К омутам и крутоярам…»И в своих глубоких водахСхоронила деву Висла…Венд

Наследник князя Славена, прародитель вендов-венедов. Вандалом его называет византиец Иоаким, летописные свидетельства коего пересказывает историк Татищев (Иоакимовская летопись): «…Обустроив Великий град, умер князь Славен, а по нем владычествовали сыновья его и внуки много сотен лет. И был князь Вандал, владея славянами, ходил везде на север, восток и запад к морю и по земле, много земель на берегах моря завоевал и народы покорил, возвращался в град Великий. Вандал все их земли от моря до моря себе подчинил…»

Иоаким свидетельствует, что наследниками Славена и Венда были новгородские князья.

Власта

После смерти правительницы чехов Либуше ее девичья дружина попала в немилость, мужи насмехались над девицами-воительницами. Тогда Власта, которая была первой в дружине Либуше, собрала девиц, и они под ее предводительством соорудили крепость Девин за рекой Влтавой напротив Вышеграда. Там девицы установили свои порядки, под руководством помощниц Власты – Млады, Сватавы, Годки, Радки, Частавы – девицы и молодицы учились боевому искусству; мужи в крепость не имели доступа. Мужи не восприняли это всерьез, не прислушались к предупреждениям Пршемысла, легкомысленно выступили против женского войска и были разбиты под стенами Девина. Так началось у чехов противостояние мужчин и женщин, которое в «Хрониках» названо «Девичья война». Девичье войско хитростью и лукавством заманивало мужей в ловушки и уничтожало. Когда же амазонки убили рыцаря Цтирада и перебили его дружину, терпение у мужчин иссякло. Собрали мужи большое войско, победили амазонок в бою.

«Власта на коне во главе своего войска помчалась на неприятеля. Она летела стремглав, будучи убеждена, что дружина мчится следом за ней. Но не так случилось, соратницы не успевали за ней, их оттеснили, и Власта оказалась одна среди мужчин. Прижата со всех сторон, она не могла вольно владеть оружием. Ее стянули с коня и подняли на ножи…

Мужи мстили за Цтирада и за других погибших. Ни одной воительницы не пощадили, всех умертвили, и прекрасные тела их выбросили с окон и с высоких валов. Когда уничтожили все войско, Девин сожгли и пепел развеяли по ветру» (Алоис Ирасек «Старинные чешские предания»).

Так окончилась девичья война.

Волхов

Восточнославянские предания представляют этот персонаж как волшебника и волхва, сына князя Славена, который основал город Словенск. Новгородские летописи свидетельствуют о нем, что он на берегу речки Мутной (потом названной его именем – Волхов) построил городок и разбойничал на реке, показываясь в личине крокодила, а еще творя разные чары при помощи силы своего волховства. За это язычники признали его божеством. Когда погиб Волхов (Волховец) в поединке с нечистой силой, язычники похоронили его на берегу реки и насыпали высокую могилу. Курган тот, как свидетельствует летопись, провалился, открылась глубокая яма, на дне которой видны были останки чародея. О Волхове пишет М. Чулков («Абевега русских суеверий»).

Некоторые свидетельства древних авторов представляют Волхова и Волховца как двух братьев, сыновей князя Славена.

Годослав и Умила

Годослав, по летописным свидетельствам, – князь прибалтийского славянского племени бодричей (ободритов). Был убит Готфридом Датским. На этом княжеская династия ободритов пресеклась. Умила – средняя дочь князя Гостомысла, жена Годослава. От брака Годослава и Умилы якобы родился Рюрик, что говорит о его славянском происхождении.

Гостомысл

Некоторые исследователи называют Гостомысла последним отпрыском славянских князей из древнего рода, который берет начало от самого Даждьбога и Марены.

Согласно Иоакимовской летописи, предком Гостомысла был Славен. У сына Славена Венда (Вандала) было трое сыновей: Избор, Столпосвет и Владимир Древний. Наследником Владимира Древнего в девятом колене летопись называет Буривоя, который и был отцом Гостомысла. Сын Гостомысла погиб в бою с варягами. Средняя дочь – Умила, родила от князя бодричей Годослава сына – Рюрика. То есть Рюрик – внук Гостомысла по женской линии.