полная версия

полная версияАктуальные вопросы развития науки на современном этапе

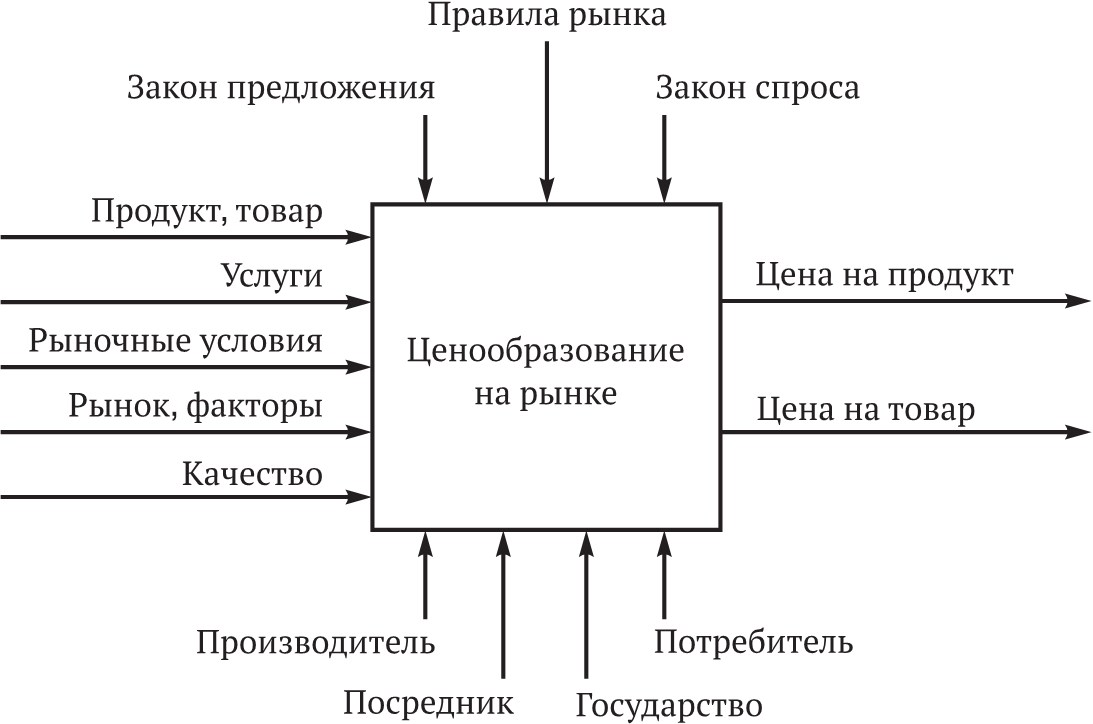

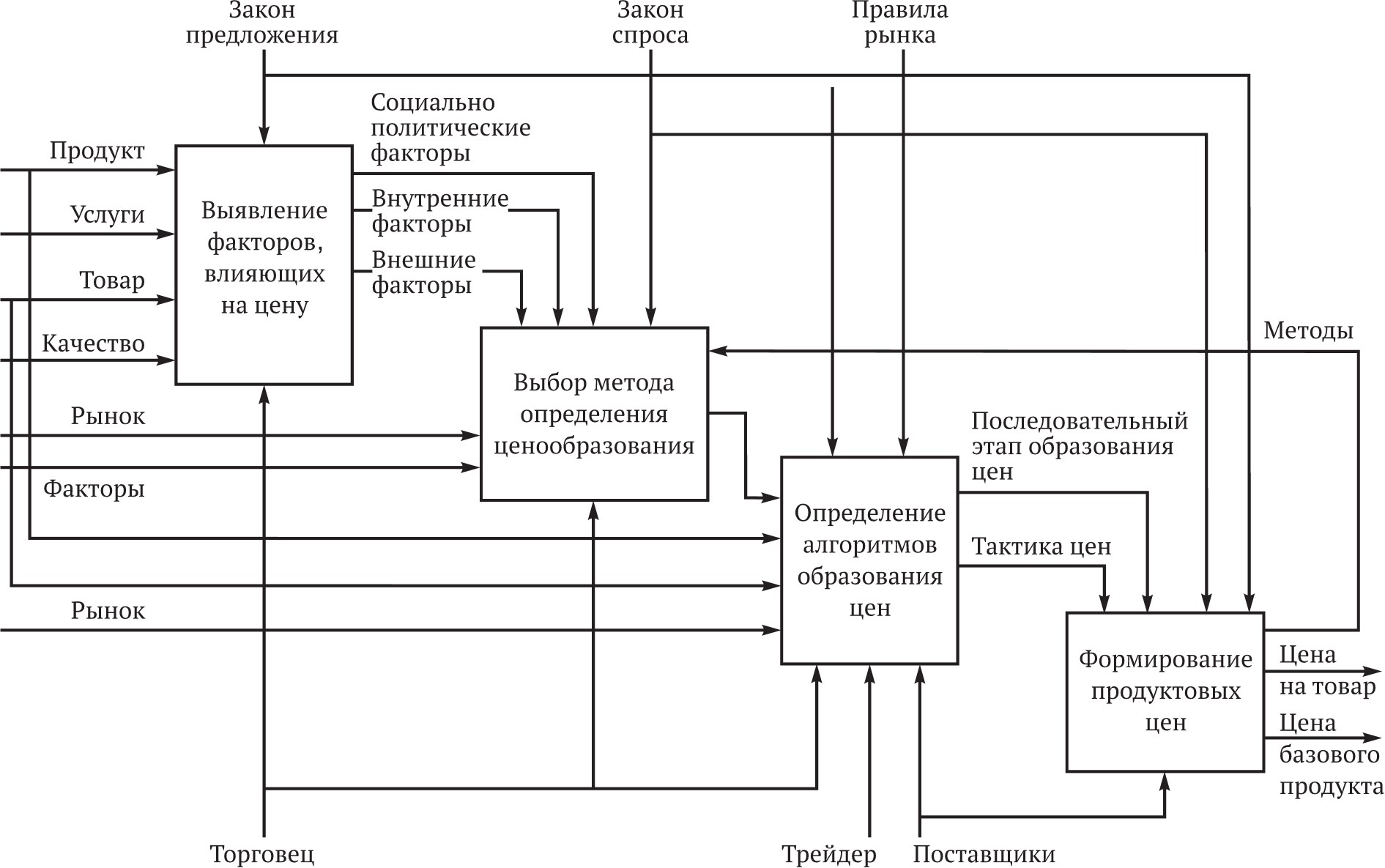

Важность темы состоит в том, чтобы эффективно распределить подрастающее поколение по разным направлениям или специальностям к созидательному труду на благо общества, таким образом, чтобы государство могло существенно реализовать свои задачи. Поэтому система профориентации должна оказать существенное влияние на рациональное распределение трудовых ресурсов, выбор молодежью жизненного пути, адаптации ее к профессии [1]. Есть профессии, которые малоизвестны людям и которые играют очень важную роль в развитии экономики. Профессия «специалист по ценообразованию» – одна из них. Прежде чем начинать говорить о профориентационной работе, в нашей статье мы сначала представим модель ценообразования на рынке (рис. 1) и диаграмму декомпозиции функций этой модели (рис. 2), чтобы узнать больше об особенностях этой важной, но малоизвестной профессии.

Рис. 1. Функциональная модель ценообразования на рынке

Рис. 2. Диаграмма декомпозиции «Ценообразование на рынке»

Понятие профессиональной ориентации и ее значимость на рынке труда

Профессиональную ориентацию или профориентацию, можно определить как некие системы, направленные на подготовку подрастающего поколения выбрать профессию или ориентацию на определенное направление деятельности. Также молодежь может получить помощь при выборе профессии для трудоустройства.

Процесс профориентации является задачей для каждого учреждения, которое стремится к улучшению системы выбора направления для достижения поставленных целей [2]. Поэтому важно молодому человеку достаточно точно определить следующие свойства и характеристики: профессиональные склонности, заинтересованность направления, увлечения в той или иной сфере, работоспособность в целом, научные знания и т.д. Все эти свойства помогают решить проблемы профессиональной ориентации, которая является особой формой заботы общества о профессиональном становлении подрастающего поколения, поддержки и развития природных дарований.

Решение этих актуальных проблем на рынке труда профориентации можно представить как систему мероприятий для выполнения следующих задач:

• выявление психофизиологических барьеров к избираемой профессии;

• обширное ознакомление молодежи с существующими профессиями, их содержанием, значимостью в рыночных условиях хозяйствования;

• определение бедующей трудовой специальности;

• гармонизация в человеческом отношении рабочей атмосферы.

Решение этих задач поможет любому человеку выбрать профессию, наиболее соответствующую потребностям общества и его личным способностям и особенностям. В связи с этим профессиональная ориентация должна не просто помогать людям в выборе профессии, востребованной на рынке труда, но и научить формировать собственный образовательно-профессиональный формат на основе имеющихся ресурсов [Там же], самостоятельно управлять своей профессиональной карьерой, принимать ответственные решения в течение всей трудовой жизни. С экономической точки зрения система сопровождения профессионального самоопределения должна оказывать существенное влияние на рациональное распределение трудовых ресурсов.

Заключение

Формирование готовности человека к профессиональному самоопределению является необходимым условием его подготовки к эффективной профессионально-трудовой деятельности. Система профессиональной ориентации должна стать неотъемлемым элементом всей кадровой политики и частью двух сопряженных систем: непрерывного образования и эффективной занятости. Таким образом, профессиональная ориентация рассматривается как один из процессов занятости в целях обеспечения кадровой потребности экономики страны. Системность, комплексность и преемственность профориентационной работы позволит консолидировать усилия по проведению превентивных действий, направленных на формирование современной структуры рабочей силы, соответствующей потребностям рынка труда, и укрепление взаимосвязи рынков труда и образовательных услуг, а также политикой укрепления цен.

Список литературы1. Лачинина Т.А., Абдряшитова А.И., Таннинг Ж.Ф., Чистяков М.С. Функциональная модель построения компетентных управленческих команд // Менеджмент и бизнес-администрирование. 2017. № 4. С. 72–86. URL: http://www.mba-journal.ru/archive/2017/4 (дата обращения: 20.11.2018).

2. Магина И.Е., Таннинг Ж.Ф. Новая форма приобретения опыта работы с применением телекоммуникационных технологий, производственных практик, стажировок и трудоустройства в высшей школе // Материалы V Международной науч.-практ. конференции и круглого стола 18–20 апр. 2018 г. Владимир: Изд-во ВлГУ, 2018. С. 151–162.

Проблемы исполнения государственных решений

Мейлиев Т.А.,

студент 3-го курса направления подготовки «Государственное и муниципальное управление» Покровского филиала Московского педагогического государственного университета

Гужин А.А.,

кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой управления и информационных технологий Покровского филиала Московского педагогического государственного университета

Аннотация. Исполнение государственных решений – важная функция как органа исполнительной власти, так и всего государства в целом. Такая задача определяет стратегию развития государства. В свою очередь, уполномоченные при исполнении важных государственных решений несут ответственность за принятие решений.

Ключевые слова: государственные решения, исполнение, реализация, ответственность, стратегия развития государства.

Процесс разработки и реализации управленческих решений – это важнейший управленческий процесс. При исполнении управленческих решений, уполномоченное лицо может столкнуться с неожидаемым результатом, на это влияет ряд факторов, как внутренних, так и внешних.

Исполнение управленческих решений реализуется путем практической деятельности органов, наделенных данными полномочиями на законодательном уровне. Именно в практической деятельности происходит материализация ранее сформированных правил и норм, которая сопровождается контролем управляющей системы, т.е. вышестоящих органов, в целях внесения нововведений в структуру управления. Воплощение принятого решения определяет специфику исполнения государственных распоряжений, т.е. решения проблем и формирования процесса управления таким образом, чтобы решение задачи в определенной сфере могло быть установлено конкретным органом, в компетенции которого это входит. Эффективность государственного управления проявляется в процессе исполнения решений, а также при воздействии вышестоящих звеньев над нижестоящими. Помимо разработки стратегии исполнения государственных решений необходимо сформировать подходящие условия, способствующие успешной реализации решений. Для выполнения определенного спектра задач подбираются служащие, обладающие нужными квалификацией и кругом полномочий, а также способные обеспечить функцию контроля в процессе. Контроль всех процессов необходим именно для того, чтобы обеспечить достоверность и актуальность поступаемой свыше информации [3, с. 96].

Процесс реализации государственного решения делится на 4 стадии:

• сбор, обработка, анализ необходимой информации для решения. Чтобы говорить о том, какое решение принять, необходимо собрать всю нужную информацию, которая в дальнейшем могла бы использоваться для подготовки распоряжения;

• подготовка управленческого решения. Эта стадия подразумевает сам процесс вынесения конечного результата, который будет внедряться в общественность;

• реализация принятого решения. Этот процесс включает меры, методы и способы, с помощью которых будут вноситься изменения в какой-либо сфере;

• контроль за исполнением. Самая важная стадия, поскольку нередко бывает так, что принимаемые решения остаются нереализованными. Согласно анализу практики исполнения управленческих решений одним из причин таких случаев считается нерациональная технология исполнения решений.

Современная теория государственного управления располагает существенными достижениями, но все же этап управления решениями развит недостаточно для того, чтобы четко осуществлять деятельность. Для решения этой проблемы необходима такая функция управления, как планирование. Также можно говорить о том, что эффективная и рациональная деятельность государственного управления требует привлечения не только политиков-практиков, но и ученых-исследователей, поскольку теоретически не обоснованы особенности практической деятельности в структуру государственного управления [1, с. 258].

Итак, планирование – это поэтапная разработка определенного порядка выполнения какой-либо деятельности. В некоторых случаях принятое государственное решение охватывает общее представление о предстоящей деятельности. Задачей же планирования является более детальная конкретизация этой деятельности, а именно: четкое формулирование цели; определение стратегии; определение и реализация нужных ресурсов; прогнозирование; формирование политики; определение сроков исполнения решения.

Грамотно составленный план позволит избежать непредвиденных ситуаций и обеспечит большую эффективность при выполнении государственных решений.

Нередко планы имеют правовую основу. Они либо создаются в дополнение к нормативным актам, либо сами выступают таковыми.

Принимаемые государственные решения могут иметь две объективные стороны воздействия: вне управляемой подсистемы и на управляемую подсистему, но в обоих случаях воздействие осуществляется на людей. Цель такого воздействия – направить организации на практические преобразования социальной среды.

Следует отметить, что в процессе выполнения решений руководители органов управления и гражданские служащие создают новые органы, развивают или закрывают старые, преобразуют организационные связи, проводят мероприятия, направленные на принятие решений, подводят итоги. Конечным результатом в процессе принятия государственного решения является получение желаемого результата, т.е. тех целей, которые были поставлены вначале. Показателем качества той или иной деятельности является ее конечный результат.

Следовательно, чем ближе поставленные цели соответствуют полученному результату, тем выше уровень управленческой деятельности. В противном случае ставится под сомнение компетенция служащих. Однако следует уточнить тот факт, что соответствие результата поставленным целям не является главным критерием качества управленческой деятельности [2, с. 103].

Государственные решения независимо от каких-либо факторов должны:

• соответствовать ценностям права, строиться на принципах законности, гуманизма, социальной справедливости, защищать права и свободы человека, бережного отношения к национальным богатствам, обеспечивать целостность и независимость страны;

• направляться на практическое исполнение закона;

• оформляться в установленных для каждого государственного органа правовых формах.

Исполнение принятых управленческих решений – сложный этап, состоящий из нескольких стадий:

1) подборка и расстановка исполнителей;

2) мобилизация ресурсов, находящихся в распоряжении муниципалитета;

3) соединение исполнителей и ресурсов;

4) практическая реализация намеченного плана;

5) контроль за ходом исполнения решения;

6) анализ, оценка, учет достигнутых результатов [5, с. 201].

Во время исполнения управленческих решений задействованы различные лица: политические руководители, чиновники, эксперты, ученые и общество. В государственных органах ежедневно принимаются десятки управленческих решений. Уполномоченные лица занимаются разработкой и реализацией этих решений, от обоснования различных вариантов документов до анализа альтернативных ресурсов обеспечения.

Контроль за исполнением принятых государственных решений – это функция управления, состоящая из процессов достижения целей и реализации принятых управленческих решений.

Контроль за исполнением принятых управленческих решений включает в себя три функции контроля: диагностическая, корректирующая и педагогическая [4, с. 65].

Диагностическая функция контроля заключается в выявлении фактического состояния, направлена на распознавание первостепенных проблем, выявление и вовлечение в работу всех незатронутых резервов.

Корректирующая функция контроля состоит в уточнении решения при изменении внешних или внутренних факторов, влияющих на ситуацию. Фактическое положение – есть результат проверки руководителем принятых им решений. Контроль заключается в уточнении самого решения, если обстановка изменилась.

Педагогическая функция контроля, авторский надзор являются функцией контроля, в ходе которого лицо, принимающее решение, не только сосредоточено на достижении цели, но и оценивает упущения, обсуждает с лицами сомнения, повышает свою квалификацию.

Принято выделять пять основных аспектов контроля за исполнением государственного решения: сбор и оценка аналитической информации, необходимой при исполнение решения; субъекты контрольной деятельности; объекты и предметы контроля; организация контрольной службы; условия эффективности контроля.

Качественные характеристики показателей эффективности принятия управленческих решений: своевременность представления проекта решения, степень научной обоснованности решения, многовариантность расчетов, ориентация на передовой опыт, численность занятых в разработке решения, стоимость и сроки реализации проекта, количество соисполнителей и др.

Список литературы1. Государственное и муниципальное управление: основы теории и организации: учебник. Т. I / под ред. В.А. Козбаненко. М., 2002. С. 256–306.

2. Развитие системы муниципальной службы: монография / Гужина Г.Н., Баранов К.С., Мумладзе Р.Г. М.: Русайнс, 2018. 208 с.

3. Современные теории менеджмента: монография / Гужина Г.Н., Петрухина Е.В., Гужин А.А. и др. Орел: Научное обозрение, 2014. 1 10 с.

4. Козбаненко В.А. Государственное управление: основы теории и организации: учебник. В 2 т. М.: Статус, 2009. 395 с.

5. Управление персоналом: учебник / Гужина Г.Н., Мумладзе Р.Г., Гужин А.А. М.: Палеотип, 2011. 400 с.

Деятельность органов власти по организации культурно-досуговой работы с детьми и подростками

Мейлиева Т.А.,

студентка 3-го курса направления подготовки «Государственное и муниципальное управление» Покровского филиала Московского педагогического государственного университета

Гужин А.А.,

кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой управления и информационных технологий Покровского филиала Московского педагогического государственного университета

Аннотация. На современном этапе культурно-досуговые учреждения должны решать прежде всего социальные проблемы в регионе; должны предлагать новые модели образа жизни. К таким основным социальным проблемам, которые общество не имеет возможности решить, относится наркомания, алкоголизм, преступность и другие актуальные проблемы России.

Ключевые слова: культурно-досуговая работа, социальные проблемы, молодежь, форма досуга, неформальное общение, органы власти.

В России одной из основных проблем, определяющей актуальность досуговой деятельности, является работа культурно-досуговых учреждений, которые обязана решать задачи по организации досуга молодежи. В силу социально-экономических трудностей общества, большого количества безработных, отсутствие должного количества культурных учреждений и пониженного внимания к организации досуга молодежи со стороны местной власти и культурно-досуговых учреждений на современном этапе происходит развитие внеинституциональных форм молодежного досуга [1, с. 58].

Что же такое досуг? Досуг – это возможность человека заниматься в свободное время разнообразной деятельностью по своему выбору, к которой он имеет склонность в силу определенных причин. Современные подростки не всегда могут организовать интересно, содержательно и полезно свой досуг. Подобные причины носят как субъективный, так и объективный характер. Нынешнее молодое поколение в своем большинстве оказалось без надежных социальных ориентиров. На сегодняшний день проблема организации досуга подростков стоит очень остро. Основным фактором, который определяет образ и стиль жизни молодежи, становится криминализация и коммерциализация их досуга. Проблема личной безопасности молодых людей приобретает все более актуальный характер [4, с. 372].

Социологические исследования свидетельствуют, что около 50% молодых людей когда-либо подвергались физическому насилию со стороны сверстников или взрослых людей, а 40% испытывали на себе рукоприкладство родителей. Все это приводит к стремлению уйти от реальных проблем в иллюзорный мир, что способствует массовому распространению алкоголизма и наркомании среди подростков. Огромное влияние на них оказывает телевидение, где с экранов обрушивается на молодежь заряд огромной разрушительной силы. Ежедневно показывают сцены жестокости и насилия, что является нравственным беспределом. Сцены убийств, насилия, грабежи, смерть – подобные сюжеты не сходит с экранов. Телевидение методично, изо дня в день разрушает психику молодежи и духовную среду общества, пытаясь насадить культ стяжательства, наживы, красивой, богатой радостями и приключениями жизни, полной сексуальной распущенности и насилия. Все это является прямой психологической атакой на молодое поколение, у которого еще не выработан иммунитет на такое растлевающее влияние. Вместе с тем, мощным орудием воздействия на подростка выступает также компьютер. Многие из подростков свое «компьютерное время» проводят исследуя примитивные игры, не требующие большого умственного напряжения, которые совершенно не способствуют их развитию. Многочасовые бессмысленные погони за условным противником, уничтожение врага нехитрыми, примитивными способами постепенно ведут к интеллектуальной деградации молодого человека. Иная реальная опасность таких игр заключается в том, что детская неокрепшая психика подсознательно воспринимает игровой девиз «Убей все что движется» как определенное руководство к действию в реальной жизни. Существует масса организаций, занимающихся досугом подростков. Среди них лидирующее место занимают учреждения культуры. Правильно организованная досуговая деятельность, просвещение средствами культуры и искусства являются сегодня альтернативой подростковой преступности, и одной из составляющих большой работы на начальном этапе профилактики асоциальных процессов.

Создание привлекательного, положительного имиджа учреждения культуры позволяет привлечь в его стены большое количество детей и подростков, что дает определенную альтернативу бездеятельностному, праздному времяпрепровождению, являющемуся одной из основных предпосылок совершения преступления [5, с. 218].

Особенно эта проблема актуальна для подростков, проживающих в сельской местности, где существуют определенные проблемы, связанные с культурным уровнем населения, который намного уступает этому же уровню городского населения. В сельской местности и поселках молодежи иногда не с кого брать пример, они не знают, каким образом можно с пользой проводить свободное время. Музыка, танцы, ток-шоу, игры, КВН являются наиболее привлекательными формами для детей и подростков, как показывает практика молодежного досуга. Но далеко не все культурно-досуговые центры выстраивают свою работу, учитывая интересы молодых людей. Необходимо не только знать сегодняшние культурные запросы молодых, но и предвидеть их изменения, а также быстро реагировать на них и суметь предложить новые формы и виды досуговых занятий [3, с. 33].

Следует отметить, что на данный момент совершенствование деятельности культурно-досуговых центров по организации свободного времени молодежи является основной актуальной проблемой. И ее решение должно идти эффективно по всем направление работы: совершенствование хозяйственного механизма, разработка инновационных концепций развития учреждений культуры, новейшие подходы к модели и профессии самого клубного работника, постановка, планирование и содержание деятельности в управлении учреждения сферы досуга [6, с. 103].

Главной задачей культурно-досуговых центров на современном этапе является максимальная реализация развивающих и досуговых программ для подростков и детей, в основу которых положен принцип простоты организации, массовости привлечения незадействованных групп молодежи.

Сфера досуга сегодня является сосредоточением таких социальных проблем, которые общество изначально не может решить в других сферах жизнедеятельности. Это не означает, что именно досуговая деятельность в полном объеме способна выполнить подобный социальный заказ, но она способна предложить альтернативные социально-значимые досуговые программы как клубная сфера. Деятельность учреждений, занимающихся досугом молодежи, должна быть направлена в первую очередь на создание наиболее оптимальных и благоприятных условий для развития творческих и духовных способностей молодого поколения, а также для отдыха.

Какие же существуют социально-культурные центры, участвующие в реализации социального заказа? Рассмотрим их классификацию.

1. По основному профилю деятельности – многопрофильные и монофункциональные в следующих видах досуговых занятий:

• социально-гуманитарные;

• художественно-эстетические;

• спортивно-оздоровительные;

• научно-технические.

2. По социальной ориентации – дошкольный, детский, подростковый, молодежный и т.д.

Таким образом, в России культурно-досуговая среда выступает в роли общественного пространства для деятельности, где осуществляется переживание ценностного состояния, что являет собой культуру, духовные ценности.

В целях совершенствования организации досуговой и социальной воспитательной работы необходимо: активизировать работу по расширению перечня услуг в муниципальных учреждениях, связанных с научно-техническим и прикладным творчеством, профориентационной деятельностью, развитием информационно-коммуникационной культуры, социальной ответственностью детей и подростков; проведение мероприятий по культурной деятельности; разработать схемы размещения объектов социальной, воспитательной, досуговой, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с молодежью и подростками [2, с. 16].

В современных культурно-досуговых учреждений необходимо добиваться преодоления потребительского отношения к досугу, которое на данном этапе присуще многим людям, которые считают, что содержательное проведение свободного времени им кто-то должен обеспечить, но только не они сами. Следовательно, эффективность использования молодежного досуга во многом зависит и от самого человека, от его личной культуры и интересов. Деятельность человека в свободное время определяется его объективными условиями, окружающей средой, материальной обеспеченностью, сетью культурно-досуговых учреждений.

Сложившаяся ситуация обусловлена вполне конкретными обстоятельствами и условиями жизни и деятельности определенных социальных категорий и групп населения. Специфика этого уровня функционирования социально-культурного субъекта фиксируется понятием «жизненная ситуация», которая рассматривается как своеобразная теоретическая конструкция, позволяющая высветить взаимосвязь социальных и индивидуальных факторов, детерминирующих деятельность и поведение людей в проблемной ситуации.

Список литературы1. Современные теории менеджмента: монография / Гужина Г.Н., Петрухина Е.В., Гужин А.А. и др. Орел: Научное обозрение, 2014. 1 10 с.

2. Гужина Г.Н., Гужин А.А. Современное состояние и перспективы совершенствования государственной социальной политики // Инновационное развитие социально-экономических систем: условия, результаты и возможности. Материалы IV Международной науч.-практ. конференции. 2016. С. 16.

3. Двойнина Е.А. Региональный подход в организации культурно-досуговой деятельности детей и подростков в условиях села // Культурные тренды современной России: от национальных истоков к культурным инновациям. Сб. докладов III Всероссийской (с международным участием) науч.-практ. конференции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых, посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и 55-летию Белгородского государственного института искусств и культуры. Белгород, 2015. С. 33.

4. Мельникова А.В., Гужин А.А. Формирование культурных социумов в условиях глобализации // Студенческая наука Подмосковью. Материалы Международной науч. конференции молодых ученых. 2018. С. 371–373.