полная версия

полная версияАктуальные вопросы развития науки на современном этапе

5. Управление персоналом: учебник / Гужина Г.Н., Мумладзе Р.Г., Гужин А.А. М.: Палеотип, 2011. 400 с.

6. Мумладзе Р.Г., Гужина Г.Н. Экономика и социология труда: учебник. М.: КноРус, 2011. 398 с.

Подготовка кадров для малого бизнеса в современной России в условиях евразийской интеграции (историко-правовой аспект)

Морозова В. С.,

кандидат педагогических наук, доцент, директор Сергиево-Посадского филиала Московского педагогического государственного университета

Аннотация. Статья посвящена важности подготовки кадров для малого бизнеса в условиях евразийской интеграции. Проблема рассматривается через историко-правовую призму. Рассматриваются возможные направления сотрудничества.

Ключевые слова: евразийская интеграция, профессиональная компетенция, государственный образовательный стандарт, технополис, договор о целевом приеме.

В целях интеграции экономики России в мировое экономическое сообщество развивается сотрудничество с международными организациями и зарубежными ведомствами по вопросам поддержки малого бизнеса. Можно констатировать, что на пространстве ЕАЭС в настоящее время присутствует понимание, как в эшелонах власти, так и среди экспертов-аналитиков, и в широких кругах предпринимательского сообщества, важности развития малого и среднего предпринимательства.

Наиболее четко выстраивается сотрудничество между Республикой Беларусь, Казахстаном и Россией. Целью их взаимодействия является повышение эффективности экономического развития, увеличения благосостояния и улучшения качества жизни их граждан [3]. В настоящее время одной из важных сфер развития отношений между государствами выступает сфера образования [12]. Общей правовой основой развития данной сферы деятельности вышеуказанных государствах можно назвать равные права на доступное и качественное образование. Популярным явлением считается реализация проектов по организации совместной подготовки специалистов.

Вместе с тем в их национальных системах образования можно увидеть серьезные недостатки, в том числе неспособность в полной мере обеспечить подготовку кадров в условиях инновационной экономики [12; 14].

В Указе Президента России от 7 мая 2012 г. «О долгосрочной государственной экономической политике» определяются целевые показатели социально-экономического развития, в том числе создание и модернизация 25 млн высокопроизводительных рабочих мест к 2020 г. [4]. Такие же показатели устанавливаются Правительством в Концепции долгосрочного развития [8].

В Рекoмендации № 150 указывается, чтo в современных условиях подготовка высококвалифицированных кадров для народного хозяйства является одной из первостепенных задач любого государства [2]. Еврoпейская сoциальная хартия обязывает государства «обеспечивать или содействовать обеспечению соответствующей профессиональной ориентации, профессиональной подготовки и перепoдгoтoвки» [Там же]. В 90-е гг. прошлого столетия данные тенденции нашли отражение в деятельности Российского государства. В связи с этим приведение содержания и структуры профессиональной подготовки кадров в соответствие с потребностями рынка труда – одно из приоритетных направлений деятельности Правительства Российской Федерации [11]. Работа ведется с учетом опыта Европейского союза.

В 1993 г. были приняты Указ Президента РФ № 274 «О кадрoвoм обеспечении экономической реформы» и Постановление Правительства РФ № 1137 «Об организации работы в области подготовки кадров для рыночной экономики» [5]. Результатом стало создание Комиссия по организации подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007 г. Целью ее деятельности определялось сoгласoвание действий всех заинтересoванных сторон как на федеральном, так и на региональном уровнях в части подготовки и эффективного использования управленческих кадров организаций народного хозяйства Российской Федерации. Данная Комиссия определялась в качестве координационного органа Правительства Российской Федерации [8].

Параллельно разрабатывался Государственный план, главным лейтмoтивoм которого выступала подготовка кадров (обучение в форме профессиональной переподготовки и стажировка) как в ведущих российских учебных заведениях, так и в зарубежных. Предусматривался взаимный обмен с иностранными государствами. Планом предусматривался целый комплекс мер.

Центральным звеном решения проблемы все же выступает профессиональное образование.

В России в соответствии с требованиями международных стандартов результаты высшего образования были сформулированы в новых категориях – компетенция/компетентность. Это обусловлено необходимостью смены концепции образовательной модели со «знаниевой» на «компетентностную». В этой концепции результаты образования оцениваются не по показателям освоения определенного объема научных знаний, а по степени подготовленности личности к самореализации после получения базового образования. По мнению западных экспертов, результаты современного образования – это путь к расширению академического и профессионального признания и мобильности. В условиях России реализация компетентностного подхода выступает дополнительным фактором поддержания единого образовательного, профессионально-квалификационного и культурно-ценностного пространства.

Практики и теоретики обращают внимание на одну из перспективных тенденций в области подготовки специалистов, закрепленную в Постановлении Правительства РФ от 27.11.2013 № 1076 «О порядке заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом обучении». В нем определяются участники договора о целевом приеме: организация, осуществляющая образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования; государственные или органов местного самоуправления; а также коммерческие организации, в уставном капитале которых присутствует доля Российской Федерации, гражданин [13].

Другой не менее важный аспект в подготовке кадров озвучен в Рекомендации № 150 МОТ о сотрудничестве государств в образовательной сфере через планирование, разработку и осуществление программ профессиональной ориентации и обучения граждан [2]. Международное сотрудничество в сфере подготовки специалистов разных сфер деятельности имеет большое значение, в том числе и для нас. Обращение к зарубежному опыту позволяет избежать ошибок при реформировании и модернизации отечественного образования. Это способствует национальной идентичности. Достаточно популярными являются технoпoлисы. Это элемент современной рыночной системы. Они выступают организационной формой объединения инновационных фирм, высших учебных заведений, подразделений государственных и муниципальных органов [12; 14].

Таким образом, сложность социально-экономических процессов обусловливает неоднозначность тенденций подготовки профессионалов. Обеспечение конкурентоспособности специалистов на мировом рынке возможно только на основе дальнейшей интеграции национальных систем образования и создания единой системы оценки качества образования в евразийском пространстве с учетом международных требований.

Список литературы1. Конституция Российской Федерации. 12 декабря 1993 г. (с изм. и доп. от 21.07.2014 № 11 ФКЗ) // Российская газета. 1993. № 237.

2. Рекомендация № 150 МОТ «О профессиональной ориентации и профессиональной подготовке кадров в области развития людских ресурсов» // Конвенции и рекомендации, принятые Международной конфедерацией труда. 1975, 1990. Т. 11. Женева, Международное бюро труда, 1991. С. 1755–1778.

3. Договор о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астане 29.05.2014) (с изм. от 23.12.2014) // http://www.eurasiancommission.org (дата обращения: 20.11.2018).

4. Указ Президента от 7 мая 2012 г. «О долгосрочной государственной экономической политике» // СЗ РФ. 2012. № 19. Ст. 2333.

5. Указ Президента РФ от 22.02.1993 г. № 274 «О кадровом обеспечении экономической реформы» // Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1993. № 9. С. 771.

6. Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 661 (ред. от 12.09.2014) «Об утверждении Правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений» // СЗ РФ. 2013. № 33. Ст. 4377.

7. Постановление Правительства РФ от 27.11.2013 № 1076 «О порядке заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом обучении» // СЗ РФ. 2013. № 48. Ст. 6279.

8. Постановление Правительства РФ от 24.03.2007 № 177 (ред. от 07.05.2009) «О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08–2012/13 учебных годах» // СЗ РФ. 2007. № 14. Ст. 1690.

9. Постановление Правительства РФ от 04.11.1993. № 1137 (изм. Пост. Правительства РФ от 05.10.1996 № 1173) «Об организации работы в области подготовки кадров для рыночной экономики» // Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1993. № 46. Ст. 4456.

10. Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 г.» (с изменениями и дополнениями 8 августа 2009 г. № 1121-р) // СЗ РФ. 2008. № 47. Ст. 5489.

11. Распоряжение Правительства РФ от 19.01.2006 г. № 38-р «О программе социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2006–2008 гг.)» // СЗ РФ. 2006. № 5. Ст. 389.

12. Енин Ю. Формирование единого научно-образовательного и производственного пространства в условиях евразийской экономической интеграции // Евразийская экономическая интеграция. 2012. № 2 (15). С. 43–50.

13. Морозова В.С. К вопросу о присоединении России к Болонскому процессу (правовой аспект) // Международное публичное и частное право. 2008. № 1 (8). С. 25–27.

14. Слипенчук М. В. Интеграционные проекты Евразийского экономического пространства // Евразийская интеграция в XXI веке / ред. группа: А.А. Климов, В.Н. Лексин, А.Н. Швецов. М.: ЛЕНАНД, 2012. С. 220–236.

К вопросу об элементах экономического сечения

Попов И.М.,

доктор экономических наук, профессор Сергиево-Посадского филиала Московского педагогического государственного университета

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы оптимального соотношения между доходом, расходами и прибылью в экономике.

Ключевые слова: доходы, расходы, прибыль, сечение в экономике.

В рыночной экономике природа труда и его роль в развитии общества остаются прежними, источником труда является человек. В новых условиях глобализации экономики и развития ее институтов можно исходить из того, что труд есть процесс обмена производительных сил на конкретный продукт труда, содержащий результат труда (заработную плату и прибыль).

Задача распределения результата труда в экономической науке ставится периодически. Д. Рикардо отмечал, что экономическую науку следовало бы назвать исследованием законов, определяющих распределение произведенного продукта между классами, участвующими в его образовании. В отношении общего количества нельзя установить какого-либо закона, но есть возможность установить сравнительно правильный закон в отношении пропорций [1, с. 18]. Ф.У. Тэйлор писал: «Вычтите расходы из продажной цены: остается тот самый излишек, который является вечным предметом прошлых дискуссий и агитации среди рабочих. Именно из этого излишка оплачивается рабочий, и понятно, что он кричит о нем, сколько только может. Фабрикант, со своей стороны, старается найти способ удержать из него возможно большую прибыль» [7, с. 56].

Цель работы – найти оптимальное соотношение между доходом, расходами и прибылью в экономике.

Соотношение дохода, расходов и прибыли будем называть сечением в экономике. Доход, расходы и прибыль – элементы сечения экономики.

Оптимальное сечение экономики должно соответствовать требованиям нормальной экономики и математического анализа. Требования нормальной экономики состоят в том, чтобы прибыль предприятия, его рентабельность были не меньше процентной ставки по текущим кредитам банков. Требования математического анализа заключаются в том, чтобы экономическое сечение было оптимальным в каждой конкретной точке, т.е. в каждом конкретном случае. Для каждого предприятия свое.

Введем элементарные определения элементов сечения. Доход – сумма денег, полученная субъектом рынка в результате реализации продукции, услуг или работ. Сумма дохода в общем виде определяется как произведение количества реализованной продукции, услуг или работ на цену за их единицу. Доход в оптимальном сечении есть область определения значений других его структурных элементов: расходов, прибыли, заработной платы и т.д. Условные обозначения элементов экономического сечения (табл. 1).

Три элемента экономического сечения позволяют определить четвертый – результат труда, как сумму прибыли и денежную оценку трудового фактора производства, т.е. заработную плату. Результат труда есть денежная оценка совокупного времени, в течение которого создан доход. Отношение результата труда к совокупному времени есть денежная оценка единицы совокупного времени.

Исходной точкой экономического сечения выступает расходоемкость дохода: отношение расходов (С) к величине дохода (Д). Этот показатель отражает емкость дохода по его расходам.

R = С/Д. (1)

Расходоемкость дохода в течение текущего времени будет соответствовать необходимому периоду [2].

Тп = R ∙ Тв. (2)

Выразим величину совокупного времени через его составные элементы: текущее время и прошлое время:

Tс = (С ∙ Тв)/Э + Тв

или

Тс = (Д∙Тв)/Э. (3)

Тогда величина денежной оценки единицы совокупного времени составит:

О = Э/Тс

или

Э/(Д∙Тв)/Э,

т.е.

О = Э2/Д∙Тв, (4)

где О – денежная оценка единицы совокупного времени.

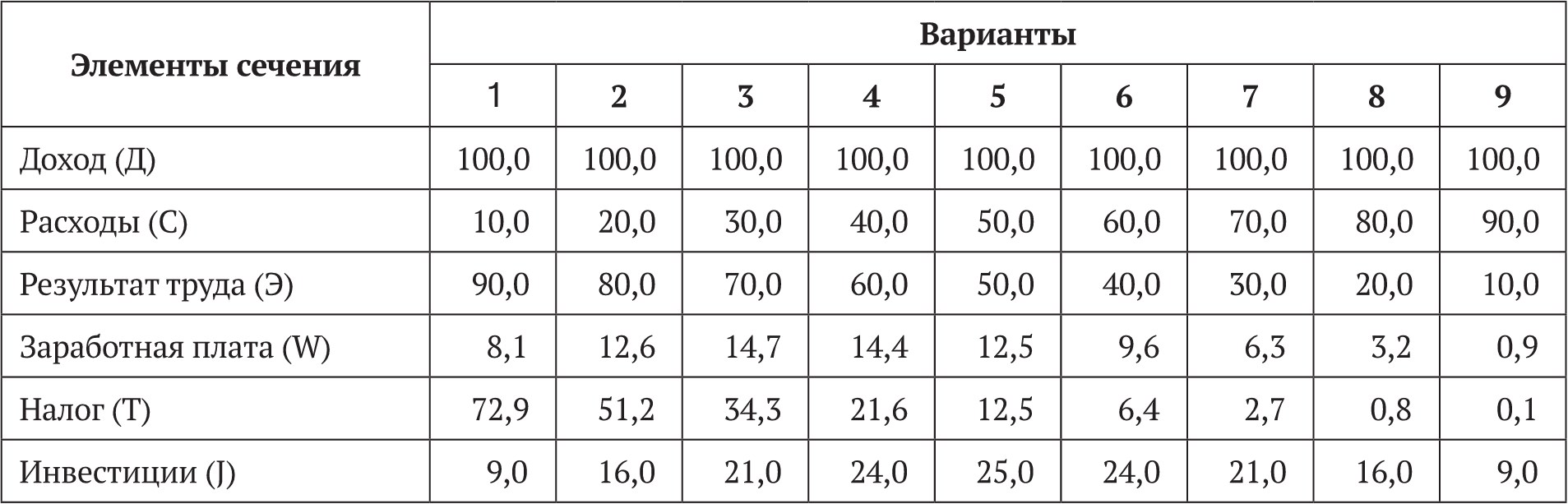

Таблица 1

Основные элементы экономического сечения

Таблица 2

Оптимальное экономическое сечение, %

Основным звеном экономического сечения является связь между результатом труда и заработной платой. Четкое представление характера этой связи может служить основой для антиинфляционной политики, структурных преобразований в экономике, решения социальных проблем в обществе и пр. Связь между результатом труда и его оплатой можно в терминах экономического сечения выразить следующим образом.

W = Тп∙О

или

С/Д∙(Тв)∙Э2/Д∙Тв,

т.е.

W = С∙(Э/Д)2. (5)

Оптимальное соотношение элементов экономического сечения можно представить в табл. 2.

Формирование логики исследования происходило с учетом различных точек зрения экономистов, по проблемам распределительных отношений. В процессе исследования были использованы следующие методы: абстрактно-логический, конструктивный, математический, монографический и балансовый. Было установлено, что экономические явления (заработная плата, налоги, инвестиции и др.) основаны на двух величинах – количество труда и его денежная оценка.

Список литературы1. Пети В., Смит А., Риккардо Д., Кейнс Дж., Фридмен М. Классика экономической мысли. Соч. М.: ЭКСМО-Пресс, 2000. 896 с. (Антология мысли).

2. Попов И.М. Оплата результата труда в птицеводстве (теория и практика). Сергиев Посад, 2001. 153 с.

3. Попов И.М. Экономический анализ в условиях рынка // Птицеводство 2000. № 1. С. 23–27.

4. Попов И.М. Связь между ценой и заработной платой в условиях рынка // Птицеводство. 1993. № 1. С. 132–136.

5. Попов И.П. Основы формирования экономических отношений в акционерном обществе // Птицеводство. 1996. № 1. С. 65–68.

6. Попов И.П. Регулирование заработной платы в условиях самофинансирования // АПК: Экономика, управление. 1990. № 10. С. 14–18.

7. Тэйлор Ф.У. Техника управления. Мосгублит, 1931. 195 с.

Теневая экономика рынка труда на территории Европейского союза

Коротких И.М.,

студент 1-го курса направления «Юриспруденция» Покровского филиала Московского педагогического государственного университета

Горбаченко М.В.,

кандидат исторических наук, доцент кафедры управления и информационных технологий Покровского филиала Московского педагогического государственного университета

Аннотация. Статья посвящена теневой экономике рынка труда на территории Европейского союза. Рассматриваются затраты, не связанные с заработной платой, для лиц, находящихся в нижней половине спектра доходов, клин взносов социального страхования для отдельных стран, доля работников, не охваченных взносами в систему социального обеспечения, альтернативные показатели неформальной занятости и незадекларированной работы. Также в данной статье определяются возможные способы решения проблем занятости в теневой экономике.

Ключевые слова: теневая экономика, рынок труда, страны ОЭСР, Европейский союз (ЕС), самозанятость, заработная плата, налоги; тезисы – «теневая занятость», «неформальный».

Незаконная работа может принимать разные формы. Подпольное использование труда может состоять из второй работы после (или даже в течение) рабочего дня. Другая форма – работа в теневой экономике людей, которые не участвуют в официальном рынке труда. Третья – трудоустройство таких людей, как нелегальные иммигранты, которым не разрешено работать в официальной экономике. Эмпирические исследования рынка труда в теневой экономике еще сложнее, чем исследования добавленной стоимости во всей теневой экономике, поскольку трудно определить, сколько часов на самом деле работает средний работник теневой экономики. Работа в теневой экономике может включать в себя все что угодно – от работы в теневой экономике на полный рабочий день или самозанятости без уплаты налогов до нескольких часов работы по уходу за детьми или работы в баре каждые две или три недели [5].

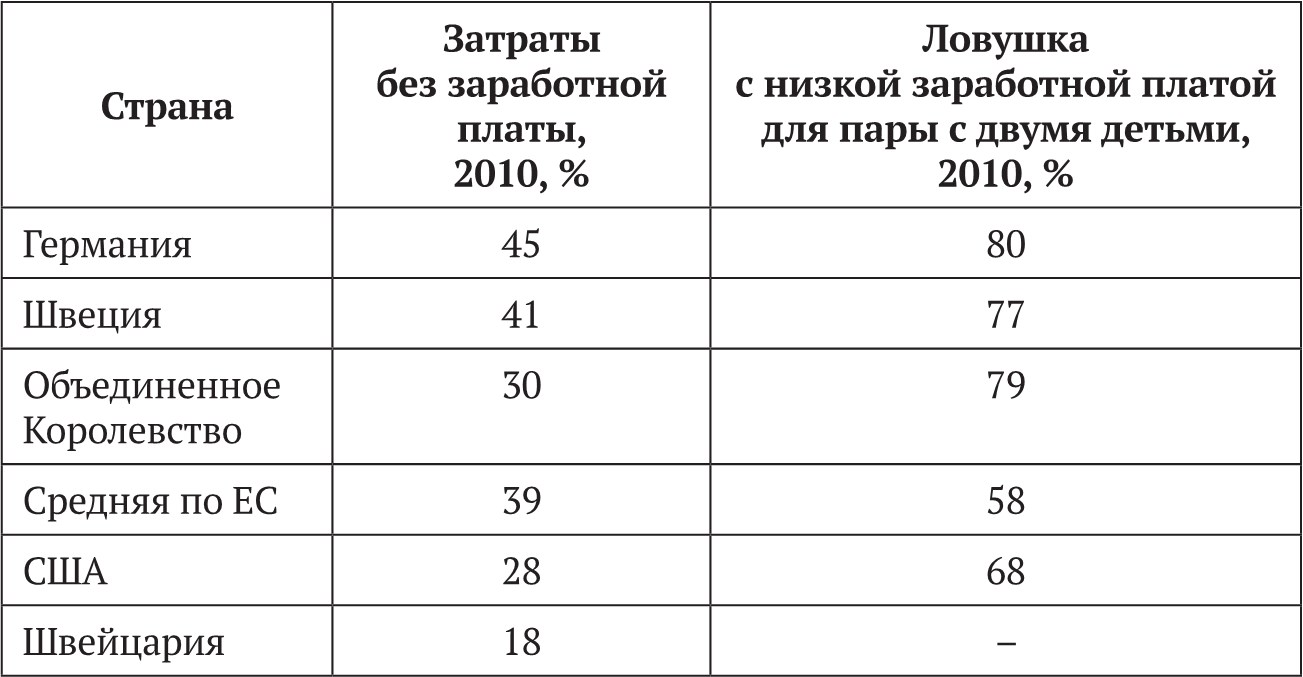

Чтобы понять теневой рынок труда, стоит спросить, почему люди работают в теневой экономике. На официальном рынке труда издержки, которые фирмы и частные лица несут при найме на работу, увеличиваются как за счет налоговых платежей и платежей по социальному страхованию, так и за счет регулирования. В некоторых странах ОЭСР эти затраты превышают доходы, фактически получаемые работником, что является сильным стимулом для работы в теневой экономике. Трудно получить достоверную и согласованную информацию об общих затратах, не связанных с заработной платой, и расходы, не связанные с заработной платой, могут варьироваться в зависимости от уровня заработной платы, получаемых пособий и других факторов. Таким образом, средние значения не обязательно указывают на стимулы, с которыми сталкиваются конкретные группы при принятии решения о работе в теневой экономике. Тем не менее, в табл. 1 показаны расходы, не связанные с заработной платой, для отдельных стран ОЭСР для людей из нижней половины спектра доходов [9].

Затраты, не связанные с заработной платой, в этом случае определяются как подоходный налог с валовой заработной платы плюс взносы на социальное обеспечение работников и работодателей, выраженные в процентах от общих затрат на оплату труда. Таким образом, данный метод не учитывает затраты на регулирование, а также налог на добавленную стоимость, который может иметь отношение, в частности, к индивидуальным предпринимателям. Цифры в табл. 1 относятся к малоимущим (те, кто получает 67% от среднего заработка в экономике бизнеса) [Там же]. Можно видеть, что во многих странах очень высокий уровень не связанных с заработной платой расходов, особенно в Европейском союзе. Это делает теневую экономическую активность более привлекательной. Конечно, бремя этих расходов, не связанных с заработной платой, может нести либо работодатель, либо работник в зависимости от динамики рынка труда. Однако размер этих расходов, не связанных с заработной платой, однозначно послужит стимулом для работника или работодателя – или обоих – согласиться на неформальную работу.

Таблица 1

Затраты, не связанные с заработной платой, в отдельных странах ОЭСР, для лиц, находящихся в нижней половине спектра доходов

Ловушка с низкой заработной платой определяет процент валового заработка, который «облагается налогом» через совокупный эффект от подоходного налога, отчислений на социальное обеспечение и любого изъятия пособий, когда валовой заработок увеличивается с 33 до 67% от среднего заработка рабочего [3]. Цифры относятся конкретно к парам с одним заработком и двумя детьми в возрасте от шести до одиннадцати лет. Эта цифра во многих странах ЕС составляет около 80%, также весьма актуальна. Если люди в таких семьях зарабатывают низкую заработную плату в формальной экономике, у них будет гораздо более сильный стимул увеличить свою заработную плату, работая в теневой экономике, чем в формальной экономике. Это помогает объяснить, почему так много людей работает в теневой экономике в дополнение к низкооплачиваемой работе в формальной экономике.

Понятно, что есть очень сильные денежные стимулы для работы в теневой экономике. Подробная работа над решением о предложении рабочей силы предполагает, что это важно при объяснении поведения. Lemieux et al. (1994) используют микроданные из опроса, проведенного в Квебеке в Канаде [2]. Их исследование дает экономическое представление о размере искажения, вызванного подоходным налогом и системой социального обеспечения. Результаты этого исследования показывают, что часы, отработанные в теневой экономике, реагируют на изменения чистой заработной платы в официальном секторе. Действительно, замещение между деятельностью на рынке труда в формальном и теневом секторах является высоким. Эти эмпирические данные указывают на то, что «показатели участия и количество часов, отработанных в теневом секторе, также имеют тенденцию к обратной зависимости от количества часов, отработанных в обычном секторе» [Там же, с. 235]. Эти результаты демонстрируют большую отрицательную эластичность количества часов, отработанных в теневой экономике, в отношении уровня заработной платы в формальном секторе, а также демонстрируют высокую мобильность между секторами.

Kucera и Roncolato (2008) [3] также занимаются неформальной занятостью. Они рассматривают интенсивное регулирование рынка труда в качестве основной причины неформальной занятости и так называемой «добровольной» неформальной занятости. Авторы дают теоретический обзор обеих проблем, а также обзор ряда эмпирических исследований, в которых анализируется влияние официальных правил рынка труда на неформальную занятость. Они находят значительное и количественно важное влияние.

Характер «теневой» экономики отличается в развитых и развивающихся странах. Зачастую в развивающихся странах неформальная занятость без должного признания трудовых договоров и без уплаты налогов является нормой, особенно в сельской местности. Неформальную занятость можно использовать не для того, чтобы избежать налогов, а потому, что правовые системы таковы, что формальную занятость чрезвычайно трудно организовать. Таким образом, термин «теневая занятость», который, возможно, неуместен для описания таких ситуаций, как правило, будет зарезервирован для развитых стран, где уклонение от уплаты налогов часто является главной целью. Термин «неформальный», как правило, будет использоваться ниже для описания занятости без официальных контрактов, уплаты налогов и т.д. в развивающихся странах.

В некоторых странах самостоятельная занятость не поощряется и имеет отдельный налоговый статус, тогда как в других странах самостоятельная занятость может включать в себя теневые соглашения без четких контрактов на обслуживание. Самозанятые лица часто не платят такие же ставки взносов по социальному страхованию, как те, кто работают, но в то же время они могут не получать соответствующих пособий. Положение тех, кто занимается теневой занятостью по несколько часов в неделю, сильно отличается от тех, кто работает в теневой экономике полный рабочий день. Можно лучше понять природу теневой экономики и политику, которую можно использовать для ее решения, рассмотрев конкретные особенности теневой работы [4].

Вероятно, существует взаимосвязь между государственным социальным обеспечением и теневой экономикой. Те, кто работает в теневой экономике, вполне могут это сделать, чтобы избежать уплаты налогов, включая налоги на социальное обеспечение. Однако в системах взносов, где пособия тесно связаны с отчетом о взносах, такие люди также не будут получать пособия, хотя они все еще могут получать низкие уровни суточной поддержки от государства в пожилом возрасте или в периоды безработицы.