полная версия

полная версияАктуальные вопросы развития науки на современном этапе

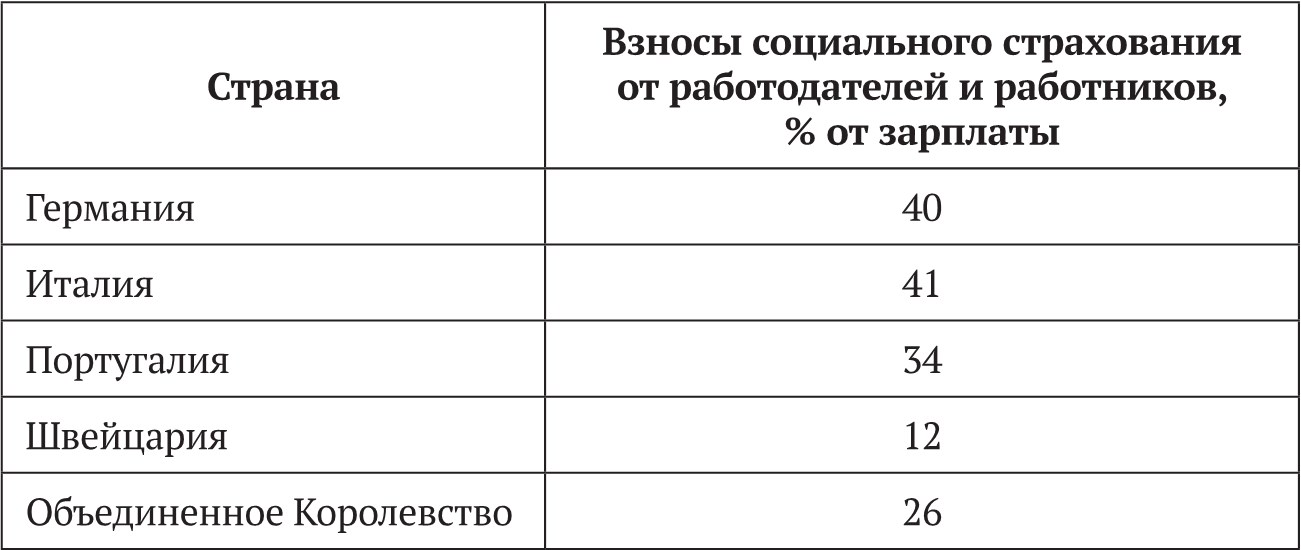

Размер взносов в систему социального обеспечения в ряде стран ОЭСР можно увидеть в табл. 2 [9]. Очень высокий налоговый клин, несомненно, будет способствовать стимулированию теневой экономики, и, безусловно, существует определенная взаимосвязь между уровнем налогов на социальное обеспечение и размером теневой экономики, что, конечно, подтверждается в официальных исследованиях.

Таблица 2

Клин взносов социального страхования для отдельных стран

Из этого не следует, что все те, кто не платит взносы на социальное обеспечение, работают в теневой экономике. Вероятно, существует не менее четырех категорий лиц, которые не платят взносы по социальному обеспечению: те, кто уклоняется от взносов; те, кто работает в секторах, где взносы не требуются и формальные механизмы занятости не являются обязательными (например, в сельском хозяйстве во многих странах); те, чьи доходы недостаточны, чтобы требовать от них уплаты взносов; и те, кто работает не по найму и не делает взносов и не получает выгоды. В табл. 3 показана доля работников, не выплачивающих взносы на социальное обеспечение для отдельных стран Европейского союза [10]. В некоторых странах эта доля очень высока. Самый высокий уровень в Польше, где более 50% рабочей силы не платят взносы, за ней следуют Франция и Испания. Весьма вероятно, что многие из этих работников работают в теневой экономике.

Укрепление принципа взносов в системах социального обеспечения – или приватизации – может уменьшить размер теневой экономики. Люди, которые занимаются теневой работой, потеряют право на социальное обеспечение, а также уклоняются от уплаты налогов. Принцип накопления может быть усилен путем обеспечения того, чтобы пенсии были тесно связаны с количеством отработанных лет, путем обеспечения того, чтобы безусловные выплаты по безработице и по болезни выплачивались только людям, имеющим данные о взносах, и гарантируя, что взносы соответствуют шкалам выплат (либо путем введения фиксированных ставок для фиксированных ставок, либо для взносов, связанных с заработком, для вознаграждений, связанных с заработком). Приватизация может быть облегчена путем предоставления людям возможности отказаться от систем социального обеспечения и самостоятельно заключать соглашения [7].

Таблица 3

Доля работников, не охваченных взносами в систему социального обеспечения

Как было отмечено, существует множество способов работы теневой экономики. Она может включать лиц, не зарегистрированных для взносов социального обеспечения, чтобы избежать взносов; лица, работающие без подряда; те, кто имеет вторую работу и объявляет только одну из них; нелегальные иммигранты, которые не могут легально зарегистрироваться; и те, кто работает случайно и время от времени за наличные деньги.

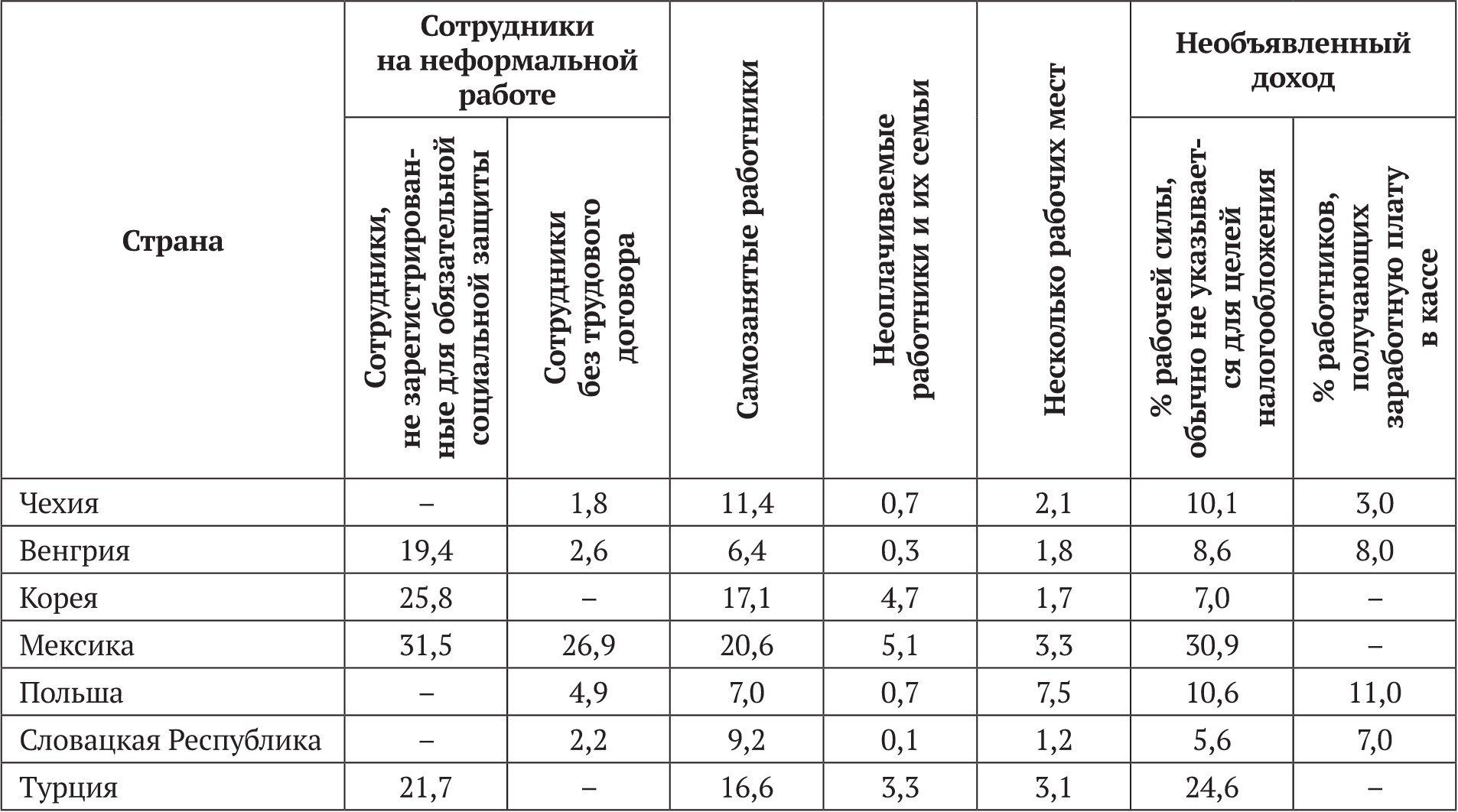

В исследовании ОЭСР (2008) рассматриваются различные формы неформальной занятости в семи странах ОЭСР: в Чешской Республике, Венгрии, Корее, Мексике, Польше, Словацкой Республике и Турции. Результаты представлены в табл. 4 [7]. Неформальные работники сгруппированы по неформальным работникам и работникам за свой счет; неоплачиваемые семейные работники; обладателей нескольких рабочих мест; и те, кто с незадекларированным доходом. Мексика имеет самые высокие значения почти во всех этих семи категориях, за ней следует Турция, а затем Корея. Существуют большие различия в формах неформальной работы между странами. Например, бывшие коммунистические страны имеют очень низкую долю неоплачиваемых семейных работников, но довольно высокую долю множественных рабочих мест по сравнению с другими формами неформальной занятости.

Таблица 4

Альтернативные показатели неформальной занятости и незадекларированной работы, 2006 г. (доля не занятых в сельском хозяйстве) [7]

ОЭСР собрала данные о нелегальных иммигрантах, которые работают в теневой экономике. Эти цифры невелики, но значимы. Они особенно важны, поскольку во многих случаях нелегальные иммигранты вполне могут иметь работу на полную ставку в теневой экономике. Самый высокий уровень нелегальных мигрантов работает в Греции (4,4%), за ней следуют США (3,2%) и Италия (2%). Норвегия и Швеция имеют самые низкие значения [4].

Однако стоит отметить, что занятость нелегальных иммигрантов имеет место на относительно небольших уровнях во всех нижеуказанных странах. Действительно, учитывая ситуацию, в которой оказываются нелегальные иммигранты, можно с уверенностью рассматривать теневую работу этой группы в том смысле, что альтернативой может быть благотворительность.

Решение проблемы занятости в теневой экономике в значительной степени требует расширения статистической базы, поиска новой информации и методов ее обработки. Необходимость и важность более глубокого использования разнообразных методов исследования свойственных различным областям знаний: социологического, во всем его многообразии, поскольку анонимность дает большую возможность выявления действительных размеров занятости в теневой экономике; статистического, в том числе на макро-, мезо- и микроуровнях; социологического и статистического в сочетании, позволяющего выявить систему предпочтений в отношениях занятости, определить реальные потребности населения в легитимных формах занятости и их правовом закреплении; синтезированного, как способствующего повышению достоверности уже полученной информации; сравнительного анализа, применяемого для сопоставления существовавших, действующих хозяйственных решений, законов, иных нормативно-правовых актов и их проектов.

Список литературы1. Eurostat Statistics Explained http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_ explained/index. php?title=File:Tax_rate_indicators_on_low_wage_earners,_ 2005_and_2010_(%25).png (дата обращения: 16.12.2018).

2. Andrews D., Caldera Sánchez A., Johansson A. Towards a better understanding of the informal economy // OECD Economics Department Working Papers. 2011. № 873. Paris.

3. Kucera D., Roncolato L. Informal employment: two contested policy issues // International Labor Review. 2008. 147(4). Р. 321–48.

4. Towards More and Better Jobs in Developing Countries. Is Informal Normal? Paris: OECD, 2009.

5. Tackling the Hidden Economy. London: NAO (National Audit Office), 2008.

6. Tax Avoidance and Evasion. Paris: OECD, 2000.

7. Declaring work or staying underground: informal employment in 7. OECD, 2008.

8. OECD countries’, OECD Employment Outlook. Ch. 2. Paris: OECD.

9. Policy Round Tables, Competition Policy and the Informal Economy. Paris: OECD, 2009.

10. Economic Outlook Data Base. Paris: OECD, 2010.

Деятельность местных органов власти по обеспечению условий развития физической культуры и массового спорта

Гужина Г.Н.,

доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры управления и информационных технологий Покровского филиала Московского педагогического государственного университета

Гужин А.А.,

кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой управления и информационных технологий Покровского филиала Московского педагогического государственного университета

Аннотация. Одной из главных задач политики государства является создание оптимальных условий для развития физической культуры и спорта, как основного эффективного средства привлечения детей, подростков и молодежи к активному здоровому образу жизни, их общему оздоровлению, повышению уровня физического развития и соответственно профилактике правонарушений.

Ключевые слова: политика государства, физическая культура и спорт, здоровый образ жизни, уровень физического развития, органы власти.

Вовлечение россиян в регулярные занятия спортом на сегодняшний день положительно сказываются при борьбе с такими негативными асоциальными явлениями как пьянство, наркомания, курение, детская преступность. Перечисленные факты в совокупности с другими направлениями государственной социальной политики способствуют решению демографической проблемы.

За ряд последних лет удалось не только снизить негативные тенденции в развитии массового спорта и физического воспитания подрастающего поколения, но также добиться существенного увеличения качественных и количественных показателей общего развития физической культуры и спорта в стране [4, с. 168].

Сегодня удалось значительно изменить мнение общества и отношение государства к самой роли физической культуры в социально-экономическом развитии страны, в осознании того, что спорт носит огромное значение в оздоровлении и воспитания населения, и прежде всего подрастающего поколения. Физическая культура и спорт стали для государства вопросами приоритета. Они постоянно находятся в поле зрения Президента Российской Федерации, Правительства РФ и Федерального собрания Российской Федерации.

На этом основании следует отметить, что особое внимание и существенная поддержка спорта со стороны различных ветвей государственной власти одновременно предполагает ответственность специалистов физической культуры и спорта за то, что происходит на практике и с особым эффектом реализуется через государственную политику, касающуюся сферы физической культуры и спорта [2, с. 16].

За последние несколько лет произошло существенное увеличение финансирования физической культуры и спорта, причем из абсолютно разных источников. Согласно Федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы» государством планируется выделить за весь период программы 1 011 575 млн рублей, из которых 53613 млн рублей составят средства федерального бюджета, 47 962 млн рублей – средства из бюджетов субъектов Российской Федерации.

За прошедший пятилетний период (2012–2017), благодаря системному подходу [1, с. 57] в решении вопросов развития физической культуры и спорта в нашей стране удалось добиться следующих результатов.

1. Значительно улучшилось внимание к развитию физической культуры и спорта в субъектах РФ. Это определяется все большим инвестированием в спорт, созданием улучшенной материально-технической базы для занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, а также подготовки спортсменов ультравысокого класса и качественного спортивного резерва.

Вместе со спортивными успехами можно отметить и политические победные результаты: победы Сочи и Казани в борьбе за право проведения крупнейших мировых соревнований, таких как зимний игры и Всемирная летняя Универсиада. Все эти Победы были бы невозможны без демонстрации международному сообществу потенциала Российских регионов.

2. Разработана Стратегия и начата реализация Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы», а также «Стратегия развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2020 года», иные федеральные государственные программы, где федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта выступает как федеральный заказчик, а также программ развития физической культуры и спорта в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях.

3. Преодолеть кризис в развитии спорта высших достижений. На сегодняшний момент значительно улучшились абсолютные спортивные показатели, Россия снова начала занимать передовые позиции в мировом спортивном движении.

4. Создание уникальной и инновационной эффективной системы организации и управления спортивным движением в стране.

5. Усовершенствовать нормативно-правовую базу развития физической культуры и спорта, учитывая новые социально-экономические условия. Изначально речь идет о ФЗ от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ» и ФЗ от 28.01.2008 г. № 13-2 «О внесении изменений в трудовой кодекс РФ» [3, с. 126].

Значимость спорта для общества признается государством через выражение в его расширенном финансировании, значительном увеличении общего количества спортивных сооружений и учреждений. Количество жителей города, которые занимаются физической культурой и спортом, достигает 15,9 млн человек, сельских – 5,2 млн человек, или 20,3 и 13,5% от общей численности населения РФ данных категорий.

На сегодняшний день количество специалистов, которые осуществляют физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с населением различных категорий и групп, составляет около 300 тыс. человек. В РФ действует 232,9 тыс. спортивных сооружений. В распоряжении Россиян 120 тыс. плоскостных сооружений, 67 тыс. спортивных залов и 3,5 тыс. бассейнов.

В последнее время активно реализуется Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы», а также «Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020 года», которая была разработана в соответствии с поручением Президента по итогам совместного заседания Президиума Государственного Совета РФ и Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений, подготовке и проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. в городе Сочи.

Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 г. утверждена распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 г. за № 1662-р, в ней определена роль физической культуры и спорта в развитии человеческого потенциала России. Реализация названной стратегии будет иметь возможность привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом и значительно приобщить к здоровому образу жизни огромное количество населения страны, что положительно скажется на улучшении качества жизни граждан РФ.

Значительно повысится конкурентоспособность российского спорта на международной спортивной арене, это позволит российским спортсменам стабильно побеждать на крупных международных спортивных соревнованиях, в том числе успешно выступать на Олимпийских играх. Эти успехи будут достигнуты путем создания эффективной системы улучшенной подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва, с использованием инновационных научных достижений [5, с. 38]. Основными важнейшими элементами стратегии, которые определяют на долгосрочную перспективу развитие физической культуры и спорта в РФ, станет обеспечение инновационного характера создания и развития необходимой инфраструктуры отрасли, совершенствование финансового, а также пропагандистского обеспечения физкультурно-спортивной деятельности.

Реализация Стратегии предусматривает продление до 2030 г. действия Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ» и Концепции новой Стратегии развития футбола в РФ до 2020 г.

Конечной целью проводимых преобразований является вклад физической культуры и спорта в развитие человеческого потенциала страны, в сохранение и укрепление здоровья населения, в воспитание подрастающего поколения. Все эти мероприятия позволят создать конкурентоспособный физкультурно-оздоровительный комплекс, который будет способен влиять на высокие спортивные результаты и повышение качества жизни населения страны.

Список литературы1. Гужина Г.Н., Петрухина Е.В., Гужин А.А. и др. Современные теории менеджмента: монография. Орел: Научное обозрение, 2014. 110 с.

2. Гужина Г.Н., Гужин А.А. Современное состояние и перспективы совершенствования государственной социальной политики // Инновационное развитие социально-экономических систем: условия, результаты и возможности. Материалы IV Международной науч.-практ. конференции. 2016. С. 16.

3. Изаак С.И. О совершенствовании нормативно-правового обеспечения развития физической культуры и спорта на федеральном, региональном и муниципальном уровнях // Актуальные проблемы правового регулирования спортивных правонарушений в контексте развития норм конституционного, гражданского, уголовного и иных отраслей российского и международного законодательства. Материалы V Международной науч.-практ. конференции. 2013. С. 125–130.

4. Ильченко И.А., Полтавский С.А. Проблемы развития физической культуры и массового спорта на муниципальном уровне // Экономика и социум. 2016. № 8 (27). С. 167–170.

5. Мумладзе Р.Г., Гужина Г.Н., Гужин А.А. Управление персоналом: учебник. М.: Палеотип, 2011. 400 с.

Теневая экономика и безработица на территории Европейского союза

Мукангалиев Р.А.,

студент 1-го курса направления «Юриспруденция» Покровского филиала Московского педагогического государственного университета

Горбаченко М.В.,

кандидат исторических наук, доцент кафедры управления и информационных технологий Покровского филиала Московского педагогического государственного университета

Аннотация. Работа посвящена определению и анализу роли безработицы в теневой экономики Европейского союза. Рассматривается степень участия безработных в теневой экономике, а также факторы, определяющие эту степень. Определяются возможные способы сокращения участия неработающих в теневой экономике Европейского союза с учетом специфики европейских субрегионов.

Ключевые слова: безработица, теневая экономика, «эффект замещения», программы поддержки безработных, Европейский союз (ЕС); тезисы – «маргинализация», «усиление».

Хотя были предприняты значительные усилия, чтобы попытаться количественно оценить размер рабочей силы теневой экономики и ее причины, сравнительно мало внимания уделялось взаимосвязи между безработицей и работой в теневой экономике. Как указывает Танзи (1999): «Современная литература не проливает много света на эти отношения, даже несмотря на то, что существование крупных подпольных мероприятий подразумевает, что нужно более глубоко взглянуть на то, что происходит на рынке труда» [3, с. 347].

Bajada и Schneider (2009) изучают степень участия безработных в теневой экономике и исследуют взаимосвязь между уровнем безработицы и теневой экономикой. Возможно, что те, кто вовлечен в теневую экономику, зарегистрированы как безработные и, следовательно, истинные уровни безработицы завышены. Литература по этой теме, однако, предполагает, что связь между теневой экономикой и безработицей является неоднозначной. Это потому, что работающие в теневой экономике составляют разнородную группу людей – у некоторых будет другая работа; некоторые будут работать в теневой экономике только несколько часов в неделю, требуя пособия по безработице; другие могут требовать льгот, работая много часов в теневой экономике, и т.д. Есть также различные циклические силы в занятости. В целом, чистый эффект заключается в том, что теневая экономика слабо коррелирует с безработицей [1].

Bajada и Schneider предложили модель для распутывания этих эффектов. Мы можем думать о «эффекте замещения», который включает в себя занятость в теневой экономике, увеличивающуюся с безработицей, в том смысле, что занятость теневой экономики выступает в качестве замены отсутствия официальной занятости [Там же]. Степень этого эффекта можно определить, изучив циклические колебания безработицы. Модель предполагает, что работа в теневой экономике обычно увеличивается в периоды снижения законной экономической активности (и, следовательно, увеличения безработицы), поскольку работа в теневой экономике заменяет работу в формальной экономике. Взаимоотношения имеют тенденцию быть симметричными в том, что с ростом безработицы увеличивается теневая занятость, а с уменьшением безработицы теневая занятость также уменьшается. Действительно, помимо того что они схожи с точки зрения знака, отношения также схожи с точки зрения их величины как для увеличения, так и для снижения уровня безработицы. Следовательно, представляется, что теневая экономика выступает в качестве источника финансовой поддержки в периоды циклической безработицы для тех, кто действительно хочет участвовать в легитимной экономике, хотя это не исключает возможности того, что длительно безработные могут также участвовать в теневой экономике, и те, кто имеет рабочие места, могут составлять большинство из тех, кто работает в теневой экономике, даже если уровень участия выше среди безработных.

Мы также можем ожидать, что программы поддержки безработных повлияют на занятость в теневой экономике. Однако анализ различных программ поддержки безработных в двенадцати странах ОЭСР, по-видимому, не дает прочной систематической связи между щедростью систем социального обеспечения и характером краткосрочной теневой экономической активности безработных. Даже различные коэффициенты замещения пособий в странах ОЭСР, по-видимому, мало влияют на скорость, с которой безработные принимают или сокращают активность теневой экономики. Опять же есть несколько потенциальных эффектов, которые может быть трудно определить. Высокий коэффициент замещения может снизить вероятность того, что кто-то из безработных возьмет на себя теневую работу в дополнение к своему доходу. Однако это может повысить вероятность того, что они останутся безработными и, следовательно, смогут незаконно пополнять свой доход. Кроме того, способы управления программами по безработице также будут влиять на склонность людей к теневой работе.

В целом Бахада и Шнайдер утверждают, что решение проблемы участия безработных в теневой экономике лучше всего проводить при более строгом мониторинге тех, кто получает пособия по безработице, с целью их реинтеграции в рабочую силу, а не путем сокращения коэффициентов замещения пособий [1]. Вполне возможно, что стратегия снижения коэффициентов замещения приведет к недостаточной поддержке тех, кто испытывает финансовые трудности в периоды безработицы, при этом оказывая незначительное влияние на сокращение участия безработных, желающих и способных участвовать в деятельности теневой экономики. Это, конечно, зависит от уже существующего уровня дохода. Возможно, главный вывод который можно сделать из ограниченного числа исследований в этой области заключается в том, что уровни пособий должны определяться не по их возможному влиянию на размер теневой экономики, а по другим критериям.

Дальнейшая работа была предпринята Уильямсом и Надином (2012), которые более детально анализируют группы стран ЕС, используя результаты опроса Eurobarometer 2007 г. В частности, они рассматривают идею о том, что безработные несоразмерно участвуют в незадекларированном труде и получают выгоду от него (тезис «маргинализации»), а также тезис об «усилении», согласно которому безработные получают меньшую выгоду от незадекларированной работы, чем работники, занятые на декларируемой работе, что означает, что незадекларированная работа усиливает, а не уменьшает неравенство, создаваемое формальной экономикой [4]. Какое из этих объяснений является валидным, потенциально является важным вопросом политики. Эти два явления не являются полностью взаимоисключающими.

Данные из табл. 1 позволяют нам оценить, какой из этих тезисов валиден в разных частях ЕС-27. В странах Северной Европы только 9% безработных участвуют в незадекларированной работе по сравнению с 12% занятых и 20% других неработающих. В результате этого, хотя безработные составляют 4% опрошенного населения, они выполняют всего 3% всей незадекларированной работы и получают только 2% всех незаявленных доходов [2]. Действительно, занятые получают значительно более высокую заработную плату в час от неофициальной работы, чем безработные. Это говорит о том, что тезис «усиление» является более важным в этих странах.

Однако тезис «маргинализации», по-видимому, является верным – по крайней мере, в некоторой степени – в Западной Европе, Центрально-Восточной Европе и Южной Европе. В Западной Европе 6% безработных выполняют незадекларированную работу по сравнению с 5% занятых и 4% других неработающих. В Центрально-Восточной части Европа 12% безработных выполняют незадекларированную работу, но только 7% занятых и 3% других неработающих. В Южной Европе 12% безработных выполняли незадекларированную работу в течение последних двенадцати месяцев, но только 2% занятых и 2% других безработных [2].

В Западной и Центрально-Восточной Европе тезис об «усилении» также имеет силу. Работники берут на себя больше неофициальной работы, а также получают большую выгоду от нее в плане оплаты. Это означает, что неофициальная работа усиливает существующие зарегистрированные модели неравенства. В Западной Европе, несмотря на то что они составляют только 51% опрошенного населения, занятые выполняют 57% теневой работы и получают 63% всех незаявленных доходов на 50% больше в час, чем безработные. Аналогичным образом в Центрально-Восточной Европе, несмотря на то что они составляют лишь 48% опрошенного населения, занятые выполняют 62% незаявленной работы, получают 67% от общего незаявленного дохода и зарабатывают на 59% больше в час, чем безработные, занимающиеся теневой деятельностью [Там же].