Полная версия

Дочь капитана

Бухта Ольга. Развлечения детворы

«Радоваться – до самого конца, до самой последней клеточки – умеют только дети.» Виктория Токарева

Дети в доме были предоставлены сами себе, так как ни яслей, ни садов не было. Они бродили вокруг дома по густым зарослям переплетающихся лиан дальневосточных «джунглей». Отцы и матери служили родине, а их дети росли в орешниках, строили бесконечные шалаши, делали «секреты» из разноцветного стекла, битых столовых сервизов. «Секреты» сверху закрывали плоским стеклом, засыпали землей, тщательно маскировали от чужих глаз и тайно издали наблюдали за их сохранностью.

Верхом блаженства для малышни было найти чужой секрет детей, чуть старше нас по возрасту, разрушить его, утащить их стеклышки в свой. Позже с нашим секретом случалось тоже самое. Для обнаружения чужого секрета ловили «языка», «пытали» его, где их, вражеский, «секрет». На запястьях крутили «крапиву» – держали руки пойманного «врага», а руки «наших» пережимали его запястье и крутили кожу, сцепленными в разные стороны ладонями. «Враги» терпели эту жестокую пытку до первого оборота, затем начинали орать во все горло от боли и его отпускали… Все было по-взрослому.

Родители созывали своих чад выкриками из окон квартир и если слышали ответный отклик, то убеждались в их сохранности и спокойно продолжали заниматься своими делами.

Однажды мы нашли кустик с кислым на вкус стеблем, нагрызлись его, после чего не спали три дня. Родители забили тревогу, обеспокоенные нашим странным бодрствованием. Появился доктор, определивший, что наелись мы лимонника китайского и спать нам не придется долго.

Досуг военные коротали рыбной ловлей – ловили бычков, летом купались в теплом Охотском море. На рыбалку отец брал меня и брата. Происходила она у прибрежных скал, куда била соленая морская волна. Брат и папа таскали бычков одного за другим, а мне было строго приказано стоять у скалы и близко к ним не подходить. Камни и обломки скал были навалены хаотично, постоянно омывались водой, были скользкими, так что маленький ребенок мог свалиться в воду и, оступившись, удариться и пораниться. Я с завистью наблюдала, как они мастерски выуживали этих небольших, но таких вкусных после жарки, рыбок.

Божественная красота бухты

«Человек в море никогда не бывает одинок.» Эрнест Хемингуэй

Одним из самых ярких и запоминающихся воспоминаний детства было событие, о котором хочется рассказать особо.

Как-то летним вечером отец подвел меня к краю скалистого обрыва, где заканчивалась территория его части. Я впервые в жизни поразилась безбрежной широте моря, у которого не было видно краев, закату солнца, заливавшего все видимое пространство пурпурным светом, голубизне бездонного неба. Солнечные зайчики «прыгали» по золотистой дорожке, подчеркивая сказочность вечерней зари.

Издалека тянуло упругой энергией и мощью моря, которые против нашей воли увлекали необычными ощущениями: как бы «приподнимали» над землей, и несли нас, как пушинки. Вокруг царило бескрайнее, широкое, запоминающееся своей неповторимостью пространство, от которого полностью захватило дух у четырехлетней девочки.

Мы прислушивались к шелесту волн, дыхание которых доносилось откуда-то снизу, вдыхали их запах… Это был волшебный, ни с чем не сравнимый аромат. Аромат водорослей, рыб, моря, океана. Море шептало нам накатами волн свое умиротворяющее:

– Шшшшшшш…

Они бились о сушу размеренно, соблюдая какой-то свой особый, только им известный ритм: то с силой накатывали на берег, то уносили с собой в бездну камешки и песок… Как будто какой-то невидимый дирижер руководил этим природным оркестром – морем переходящим в океан… Мы стояли, взявшись за руки, дышали полной грудью и не могли надышаться…

Мимо наших голов проносились встревоженные птицы, оглушая беспокойными, малопонятными, гортанными криками. Мы очень близко подошли к краю обрыва и побеспокоили обитателей этого тихого места: «мамаш», высиживавших своих птенцов.

Мне вдруг стало страшно и я еще сильнее вцепилась в руку отца. Он приобнял меня, закрывая рукой от низко пролетавших птиц, подчиняясь инстинкту сохранения своего потомства так же, как и эти взбудораженные нами пернатые.

Гомон стоял страшный: тысячи, десятки тысяч белокрылых особей вдруг взмыли в небо, оглашая все видимое пространство криками. Они долго кружили и над своими гнездами, и над нашими головами, иногда низко пикируя на спокойных, но непрошенных гостей… Птицы образовали один сплошной кружащийся купол. Прошло немало времени пока они угомонились, дав нам возможность и дальше любоваться прекрасным пейзажем.

Затем отец показал мне куда-то вдаль и приказал смотреть туда неотрывно. Прошло несколько минут, и я увидела показавшуюся из воды подводную лодку. Она шла в нашу сторону. Черная и продолговатая, как сигара, она плыла по какой-то своей траектории, медленно заползая под скалу, на которой мы стояли. Под нами была огромная природная арка и лодки заходили через нее в бухту.

Когда-нибудь хочу написать картину, где будет отображено все то, что меня впечатлило в тот незабываемый день: и бескрайнее море, и закат солнца, и всплывающая подводная лодка, и обрыв скалы с множеством птиц, где на самом краю стоят мужчина в военной форме и с ним маленькая девочка. Оба смотрят в даль, крепко держась за руки, любуясь пространством окружающего их, такого огромного и непостижимого по красоте, мира…

Курильские острова

«Курильские острова – будто нитка ожерелья, которую туго натянули между Японией и Камчаткой.» Валентин Пикуль

Военный быт. «Когда придет контейнер?»

«Детство распирает душу.» Виктория Токарева

Прошло время. Отца перевели к новому месту службы на Курильские острова. Теперь местом его службы стал остров Итуруп. Снова нас ждали чемоданы, ящики и новая часть отца, затерявшаяся среди Курильских сопок. Ближайший к нам поселок, он же порт, назывался Буревестник. Там же был и военный аэродром, который построили еще японцы.

Поселились мы в типичном для военных городков одноэтажном деревянном доме на четыре семьи: без водопровода, с печным отоплением, удобствами во дворе. Район Курил считался сейсмоопасным. Случались тут время от времени и цунами. Первый раз в своей жизни я слышала такие слова, как землетрясение, разрушило землетрясением, смыло цунами, занесло тайфуном.

Дети, побывав у соседей, таких же военных, уже успевали сравнить уют в их жилье со своим временно-казенным пристанищем, пока еще не таким уютным и бесконечно спрашивали у родителей:

– Когда же придет наш контейнер?

На что получали краткий ответ:

– Скоро, уже скоро…

И когда долгожданный железный ящик приходил, его привозили к дому на грузовике. Отец, с выделенными ему солдатами, разгружали его. Снимали пломбы и распахивали железные дверцы.

Внутри громоздились большие деревянные ящики, где и хранилась вся нехитрая утварь военной семьи. За разгрузкой прибегало понаблюдать все детское население военного городка. Ящики и ковры, доставаемые из недр, им были неинтересны. Но если в руках солдата появлялся велосипед, особенно детский, то вся детвора подбегала к счастливому обладателю этого чуда, и кто-то один, обязательно шепотом, на правах лучшего друга, спрашивал:

– Дашь прокатиться?

На что гордый хозяин, желавший побыстрее подружиться с местной ребятней, объявлял:

– Ну, ладно, дам разок…

С этого дня хозяин детского велосипеда пользовался заслуженным уважением, покровительством старших товарищей. Не важно, что через неделю велосипед превращался в искореженный металлический предмет с погнутыми ободами, вылетевшими спицами. В конце концов становился «на прикол» из-за пробитых камер. Совсем, как в фильме «Сережа» известного режиссера.

Интерес к хозяину железного коня потихоньку угасал, его уже не хлопали залихвацки по плечам, не встречали радостными возгласами. Шло время и приходилось на равных завоевывать свой авторитет среди сверстников.

Стали обживаться на новом месте. Мама навела порядок в нашем новом казенном жилье. Побелила стены и потолки, покрасила двери, окна, развесила красивые занавески. Они всегда были живописными, яркими. Сказывалось соседство с Китаем.

От старых хозяев нам «в наследство» осталась мебель с инвентарными номерами, шифоньер, железные кровати с панцирными сетками, столы и стулья и кое-какие цветы на подоконниках. Все остальные вещи, такие как постельное белье, одеяла, подушки, кухонная утварь, одежда шли контейнером по железной дороге и морем. Ждать их приходилось от месяца до трех.

Когда контейнер приходил, деревянные ящики вносили в дом, где мама по написанным на них номерам и записям в своей тетради показывала, какой из ящиков открывать. Что из вещей и утвари было нужно в первую очередь. Конечно же, это были постели с мягкими легкими китайскими одеялами. Китайские вещи в то время ценились и славились, так как были отменного качества.

Затем доставали кастрюли, тарелки, чашки, все то, из чего можно было вкусно и сытно есть. На второй день появлялись шторы и тюлевые занавеси на окнах, покрывала на кроватях. На стены, по моде тех времен, вешали ковры. Они служили и украшением жилища, и звукоизоляцией между комнатами, и утеплителем стен. Кое у кого встречались и настоящие картины в рамах – репродукции великих художников, но это было редкостью. Как никак, край света…

Мама всегда сдвигала вместе две узкие солдатские железные кровати и получалась одна большая двуспальная. Провал между ними, остававшийся после такого воссоединения, закладывали свернутой старой отцовской шинелью, и получалось еще одно спальное место для меня. Я любила нежиться до отхода ко сну между родителями. Мы о чем-нибудь разговаривали, обсуждали. От тел папы и мамы шло особенное блаженное тепло. Я быстро разомлевала и меня деликатно выпроваживали восвояси спать. А родительскую кровать мама утром накрывала красивейшим малазийским покрывалом. И стояла она, как постамент – символ близости и единения двух любящих сердец.

Мне очень нравилось подходить к кровати, которую только что убрала мама, проводить ладошкой по покрывалу, его прекрасному рисунку, ощупывать и гладить свисающие кисточки и с благоговением отходить. Эта кровать, с разнообразными красками и узорами далекой неизвестной страны, была для меня, как Эрмитаж для ценителей искусства. Первый мой взор в мир прекрасного. Внутри, где-то в глубине души, ширилось и росло уважение к матери за созданную, в общем-то, на пустом месте и в казенной комнате, красоту.

В то время среди детей было увлечение: собирать фантики и золотинки от конфет, рассматривать их, меняться друг с другом, и наигравшись, складывать в коробочки из монпансье или в металлические и пластмассовые портсигары. Они оказывались ненужными отцам, бросившим курение. Подростки постарше коллекционировали фотографии артистов кино и хранили их в коробках из под обуви.

Когда все вещи были расставлены по своим местам, ящики не выбрасывали, а по хозяйски уносили на задний двор в сарай и складывали штабелями до самого потолка. Ведь они снова понадобятся через три года для нового переезда. В сараях поселялись куры и гуси. Для них отец устраивал специальные утепленные помещения с насестами и загонами.

Жизнь на острове продолжалась. Отец командовал ротой, нес ночные дежурства в войсках ПВО. Если он дежурил сутки, то после у него было три дня отдыха. Один день отсыпной, два для восстановления сил. После дежурств, которые требовали огромного напряжения физических и моральных сил, он приходил бледный, усталый и неразговорчивый. После отдыха он восстанавливал силы, возвращался в обычное свое состояние: был весел и бодр, шутил и занимался домашними делами.

Мама работала медсестрой в воинской части. Ее тоже частенько не было дома: она работала в две смены, часто заменяла болеющих подруг. На здоровье не жаловалась, работала всегда с полной отдачей, не щадя себя.

У мамы на Курилах стиральной машины не было. Она стирала постельное белье руками в оцинкованных жестяных корытах, пользовалась стиральной доской, вываривала белье в металлических баках, крахмалила и подсинивала его. От всех проделанных процедур белье принимало отменный вид. Сушили его на улице. Зимой на морозе простыни застывали в форме неподвижных прямоугольников и их приходилось отдирать от проволоки. Это был очень тяжелый труд, так как воду взрослые, как правило, отцы, носили из колодцев. На стирку уходил весь день.

Два первых года жизни на острове Сережа жил с нами, так как начальная школа в поселке была. Он ходил в третий и четвертый класс, а вот пятый ему пришлось оканчивать в интернате в поселке Буревестник. Детей его возраста там набиралось человек десять, пятнадцать. Братик обихаживал себя сам. Приезжал четыре раза в год на каникулы.

У меня уже тогда было чувство жалости к брату, что он был где-то один одинешенек, без мамы и папы. Как ему было тоскливо еще совсем маленькому мальчику. Но он держался очень мужественно, никогда не плакал, не жаловался на свою жизнь. Воспринимал все, как должное. Может быть, поэтому у него так рано сформировался молчаливый, замкнутый характер. Хотя бирюком его назвать трудно. Просто эти стрессы для детской души не прошли даром. Но такова уж была нелегкая служба нашего отца, что издержки ее ложились и на неокрепшие плечи его детей.

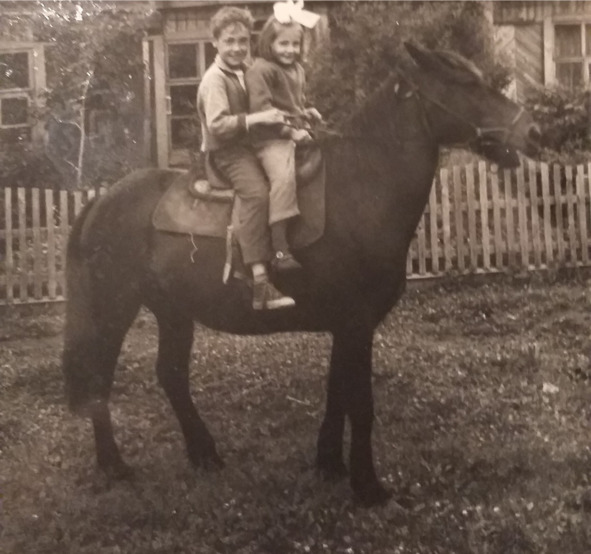

Помню, как брат после пятого класса на летних каникулах катал меня верхом на настоящем коне. Где он взял его, непонятно? Но точно помню, что он сам им управлял с большой лихостью. Мы даже проскакали некоторое расстояние вместе. Наш папа запечатлел этот момент на фото.

Огород отца. Как дети ловили горбушу

«Растите детей ваших в добродетели: только она одна и может дать счастье.» Людвиг ван Бетховен

Надо сказать, что где бы мы не жили, где бы не приходилось служить нашему отцу, в любом, самом заброшенном уголке нашей необъятной родины, он всегда заводил огород. Это было большим подспорьем в домашнем хозяйстве, ведь продовольственный паек выдавался военным в виде консервов. Витаминов в них никаких не было. А хотелось чего-то свежего, того же зеленого лука, редиса, салата. Да и сказывалась в отце его природная крестьянская жилка: он не мог сидеть просто так, без дела.

Перед самым домом высаживал кусты крыжовника, черной и красной смородины, разбивал грядки с клубникой. Начинал устройство огорода с вкапывания столбов. К этому трудоемкому процессу всегда привлекал нас с братом. Отец никогда нас ни к чему не принуждал, но получалось всегда так, что мы с радостью помогали ему даже в самых трудных работах.

Сначала он копал ямы, затем вместе с Сергеем вставлял туда столбы. Моя задача заключалась поддерживать их, чтобы они стояли ровно. Брат забрасывал яму вокруг столба камнями, отец их утрамбовывал с помощью лома, затем все окончательно забрасывали землей, утаптывали ногами.

К столбам прибивали две параллельные доски, а уже к ним штакетник забора. Отец разрешал нам вбивать гвозди, а брат с обратной стороны загибал их концы другим молотком. Это делали и для крепости, и для безопасности. За этим отец всегда следил особо.

Именно с тех пор у меня появилась сноровка при забивании гвоздей: я научилась держать молоток, появилась тяга что-то мастерить, делать своими руками. Как будто кто-то взрослый сидел внутри меня и руководил моими поступками.

В дальнейшем, когда я обросла друзьями, в основном мальчишками, которые сами почему-то ко мне тянулись и говорили, что им со мной интересно, я подвигла их на строительство не просто шалаша, какие мы строили в бухте Ольга, а целого «штаба» из настоящих досок, полностью деревянного.

Поселок со всех сторон был окружен плотно стоящими высокими бамбуками. Они росли до самых сопок и были непроходимыми, выше человеческого роста. Дети дошкольного возраста были предоставлены сами себе и, как всегда, носились по окрестностям воинской части.

Во время войны с Японией на острове размещались их части. От японских войск остался какой-то взорванный военный объект, фанзы с геотермальными источниками, очень много ходов сообщений, к тому времени сплошь заросших малиной. Ее очень удобно было собирать, так как можно было идти по дну траншеи и рвать. Оставалось только поднять руку. Ягоды собирали очень быстро, так как природа была девственная, а народу мало.

В фанзы мы ходили каждую неделю – в баню. Круглый бассейн в центре был разделен на три части: в одной, самой большой доле, был просто бассейн для плаванья. А другая половина была разделена еще раз пополам: в одной четвертой доле была очень холодная вода, в другой – очень горячая. Обе доли бурлили, как современные джакузи. Фанзы обладали каким-то оздоравливающим эффектом, так как люди после них чувствовали себя умиротворенными, расслабленными, спокойными.

Поскольку бамбуки были непроходимыми, да и родители попугивали нас якобы живущими неподалеку медведями, мы, детвора, боялись удаляться в глубь острова. Свой штаб решили построить за первыми рядами бамбуков, недалеко от нашего огорода.

Кстати, огород отец вскопал, так же привлекая нас с братом. Посадил картофель, лук, редис трех сортов, щавель, салат. Свежими овощами мы обеспечивали себя сами. Ранней весной собирали на сопках черемшу, разновидность дикого чеснока. Черемши съедалось огромное количество. А осенью, в период созревания кедровых орехов, отец с солдатами ходили в сопки и приносили их. Все лакомились орешками с большим удовольствием. Маслянистый запах и неповторимый вкус до сих пор чудится мне, когда я пишу эти строки.

В период нереста красной рыбы горбуши, мы, дети, также самостоятельно могли добыть себе рыбу на пропитание. Находили идущую на нерест горбушу в мелкой горной реке, подводили под ее брюхо петлю из тонкой стальной проволоки, ближе к голове и резко дергали.

Обессиленная рыба оставалась в наших ликующих руках. Жарили ее на костре, ели красную запеченную икру и домой приходили сытые, пропахшие рыбой и костром, но довольные. К огромной радости наших матерей мы не требовали еды: практически добывали ее сами. Но это была сезонная добыча. В основном, мы все же еду просили.

Талоны на хлеб. Штаб. Коптильня отца

«Дети охотно всегда чем-нибудь занимаются. Это весьма полезно, а потому не только не следует этому мешать, но нужно принимать меры к тому, чтобы всегда у них было что делать.» Коменский Ян Амос.

Нашей детской обязанностью было отоваривание талонов на хлеб. Их было тридцать или тридцать один по количеству дней в месяце. Нужно было раз в день, примерно в три часа, подходить к пекарне воинской части и получать одну буханку хлеба. Пекарь отрывал один талон и выдавал хлеб.

Он был горячий, свежий, душистый, с неповторимым запахом чего-то очень родного, домашнего. Даже через сумку чувствовался его опьяняющий дух. Руки сами тянулись к еще теплой горбушке. Отщипывали сначала корочку, потом макушку… Так от буханки оставалась куцая половина. За такой «принос» от родителей доставалось на «орехи». Но не сильно. Зато в следующий раз хлеб доставлялся полностью. Тренировали и закаляли волю.

И вот решили мы с детворой строить штаб под моим чутким руководством. Никто меня в руководители не выбирал, но все слушались и делали то, что я им говорила. Столбы я уже умела вкапывать. Мы нашли их неподалеку. Могла пилить ножовкой доски, забивать гвозди.

Этому обучились и другие члены нашей дружины. А было то нам всем по шесть, семь лет отроду. Мы даже умудрились сделать крышу с уклоном от дождя. Не буду описывать весь процесс нашего строительства. Скажу только, что «штаб» был построен, мы все не жалели себя. А местные жители не досчитались в своем хозяйстве досок и прочих строительных материалов…

Внутри отделки никакой не было. Но был стол, сооруженный из ящиков из под стеклотары. Покрыли его куском старой домашней клеенки. Скамьи врыли вдоль стен. Окно занавесили куском принесенной кем-то из дома шторы. Пол остался земляным, утоптанный десятком трудолюбивых ног малолетних строителей.

Сейчас, когда прошло множество лет, я не перестаю удивляться, как мы, дети четырех, пяти и шести лет построили таки этот «штаб», где до самых холодов проводили все свободное время. Рассказывали страшные истории, ели снедь, принесенную из дома, и не было ее вкуснее на всем белом свете.

Играли в «фашистов», в «разведчиков», «пытали» в нашем «штабе» пойманных «врагов и шпионов». Словом, жизнь наша была насыщенной и интересной. И мы ведь не отдавали себе отчета, какой тяжелый труд свершили, и что сплоченные общей идеей, пришли к конечному результату.

Один раз к нашему штабу пришел мужчина, житель части, у которого мы еще летом утащили две хорошие доски. Он молча стоял перед нашим «архитектурным творением», долго разглядывал стены, крышу и дверь.

Мужчина был поражен и, одновременно, чем-то смущен. Провел рукой по когда-то своим доскам. Потом спросил:

– Неужели это вы все сами сделали? – и, получив утвердительный ответ, промычал что-то типа:

– Ну и ну.

Потом потоптался еще немного под взглядами высыпавшей на двор малолетней публики, доски забирать не стал, но предупредил, что когда они ему понадобятся, он их унесет. На том и порешили.

Благополучно «штаб» простоял до конца лета и осень. Но на следующий год многие наши «штабисты» пошли в первый класс, многие – уехали «по замене» и народу поубавилось.

Мы стали замечать, что доски из нашего домика стали исчезать. Некоторые выламывались просто варварски, «с мясом». Мы с горечью смотрели на зияющие дыры, из которых теперь дул холодный осенний ветер, но чинить их не было уже никакого желания. Постепенно интерес к нашему разграбленному домику у нас иссяк. Изредка мы забегали туда, как к старому другу, который стал неинтересен. С ним стало скучно…

Вернусь к своему отцу. Отец сутками дежурил, но потом у него было три дня для отдыха. Он отсыпался после дежурства и вновь приступал к домашним делам. Что-то мастерил, ходил с другими мужчинами добывать красную рыбу. Добычу мастерски разделывал: рыбу солил и коптил – смастерил в дальнем конце огорода коптильню.

В ней мы с друзьями не раз бывали, захлебываясь от сногсшибательного запаха уже готовой свежекопченой рыбы, покрытой золотистой, сверкавшей жирной кожицей. Конечно мы получали из рук моего отца по добротному куску этого замечательного продукта. Съедали все очень быстро, хотя и не без смакования. Особенно вкусной была та самая шкурка копченой рыбы, которую мы выгрызали дочиста.

У папы в коптильне были припасены сухари, которые он выдавал детворе предварительно немного размочив в воде. С ними рыба казалась еще вкуснее… Запивали все простой колодезной водой, которая отличалась отменным вкусом.

Икру добытых рыб папа солил и закатывал в банки. Всю зиму мы были обеспечены деликатесным завтраком, состоявшим их бокала душистого свежезаваренного чая и огромного бутерброда с маслом и красной икрой. Папа часто готовил нам завтрак. Любил всех потчевать своими заготовками. Когда мы с братом все съедали, он, как бы невзначай, спрашивал нас:

– Ну, как, вкусно?

На что мы удовлетворенно мычали в ответ «угу» и убегали в школу.

Мама – кулинар, просто красавица!

«Красота начинается в тот момент, когда ты решаешь быть собой.» Коко Шанель

Мама особенно готовить не любила. Нет, она могла, конечно, сварить борщ, суп, сделать вкуснейшие котлеты, приготовить пюре, различные салаты, но особой любви к кулинарии не испытывала. Была у нее в тот период чудо-печка, где она выпекала пироги и бисквиты. Любила готовить и белорусские драники. Подавались они с пылу с жару со сметаной. Очень вкусно. Частенько накрывала небольшой столик для нас с братом во дворе перед домом. От свежего воздуха и маминых стараний блюда казались еще более вкусными и аппетитными.