Полная версия

Придорожник

А за окном уже глубоко тёмно, уже ночь приоткрыла форточку и в неё так сладко и свежо врывается серебряным облачком морозный воздух. И как по заказу ватными голубоватыми хлопьями в слабом посверке уличного фонаря медленно падают к земле тяжелые снежинки, всё плотнее сбиваясь друг к другу и укрывая, наконец, человеческую неопрятность земли.

– А теперь – дегустировать Митино варенье! – зовет всех Александра к накрытому столу с чайным самоваром во главе. Щеки её девичье розовеют, чуть раскосые глаза теплы весельем и выпитым шампанским, узкие запястья кажутся ещё тоньше в серебряных браслетах, а тонкие пальцы уже раскладывают сухие печенья в плетёные корзинки.

– Красавица всё же у тебя Шурочка! – говорит хозяину кто-то из мужей, тут же получая шутливо-ревнивый тычок от собственной половины. – И ты, и ты, киска, у меня мила…

– А к варенью нынче Массандра, – машет салфеткой хозяйка. – Настоящий портвейн, не туфта – из Крыма, от родителей тащила.

Она и в самом деле позволила себе летне-осенний отпуск у родителей, «в кои то времена вырвалась!».

Она уже, как и ежегодно, положила себе в расписное блюдце по ложке разного варенья из нескольких баночек, шеренгою выстроенных по столу. И все гости так же привычно накладывают себе разноцветные маленькие порции, стараясь не смешивать их на блюдце. Дегустация! «Что-то жидковато оно у тебя нынче», – мельком проговаривает Александра мужу, отпивая вино и поднося ложку к влажным губам. Дмитрий пожимает плечами и опрокидывает рюмку водки – вино он не пьёт.

Она делает маленький, совсем чутошный глоток, потом пробует ложечку розовым язычком и зачем-то подносит ложечку к самому чуть вздёрнутому носику. В глазах её скользит тень удивления, она переводит взгляд на мужа, потом – на белокурую Нату. Та занята рукавом своего благоверного, умудрившегося-таки капнуть на себя вареньем. Белолицая Ната встречается с этим взглядом и вдруг щёки её пунцовеют, она слишком поспешно уводит свои глаза, берёт розовеющий бокал и поднимает его: «За тебя, дорогая!..»

Все шумят здравственными словами, улыбаются, чокаясь и выпивая. Вино и правда, отличное, и не пьянит, но – располагает. «Ну, ну, подружка…» – чуть не вслух проборматывает хозяйка и уже несёт к губам новую порцию.

Глаза её темнеют, она пристальней и дольше вновь смотрит на мужа, который вдруг ощущает этот тяжелеющий взгляд, ещё не понимая, но уже с долей неуюта пытается подмигнуть Александре: ну как, мол, всё хорошо? Но этот её взгляд уже ртутно перетекает на Катеньку, нынче одинокую, но на правах дружбы «ангажирующую» поочерёдно каждого из троих мужчин. Катенька поменьше и, пожалуй, поизящнее своих подруг, портит её разве что небрежная сигарета и небольшой шрам, вздёрнувший уголок рта будто в постоянной усмешке. Но она добрая и безотказная, всегда готовая помочь, и влюбчивая до восторженных или отчаянных слёз.

«Вот это уже его варево, – с какой-то лабораторной усмешкой пробует Александра из очередной ложечки. – И это,… а это – Веерка постаралась, с курагой он никогда не делал…». А он, уже дрогнувшей рукой, опрокидывает новую рюмку холодного «Флагмана» и всё равно ощущает, как вязкая тревога заполняет грудь.

Мужья её подруг безмятежно и рассеяно посматривают в телевизор, а женщины, уже торопливо и устремленно опробовавшие из всех баночек, скучнеют, искоса бросая взгляды друг на друга, и, в то же время, стараясь не пересечься этими взглядами. Его же мысли судорожно сталкиваются в голове, глаз он ни на кого не поднимает, а лицо горит пятнами – хоть прикуривай от них. Криво улыбаясь, он подходит к тёмному окну, за которым зачем-то разошёлся ветер и гонит по городу настоящую метель с тоской и безотрадностью. «Она поняла…», – стучит в голове, и влажное стекло окна не может охладить лба.

Так и было: она ведь знала, что варить он мог только ночами, сколько таких ночей у них было, когда он, пахнущий смородиной или яблоками, нырял в постель, и эти запахи добавляли к их страсти ещё что-то более дикое или совсем нежное – в зависимости от того, что булькало в это время на плите. И он ведь никак не мог отказаться от помощи Катюши, когда она «заглянула на минутку, не надо ли помочь». А в следующий раз Вера «забежала» с новым рецептом и они до утра его опробовали. А Наташа…

Он вышел на кухню, глубоко затянулся дымом сигареты. Нет, курить он теперь не бросит… Он уже представлял себе унизительность разговора и справедливость упрёков, с нарастающей тоской нарисовал сцены развода и недоумённо-сочувственные расспросы: «такая, мол, семья… позавидуешь… а вот, поди ж ты…». «Если бы ничего не было, пусть бы…» – крутилась беспомощная мысль. Но всё – было, и назад ничего не вернуть… Даже в эту, всегда ведь прежде волшебную ночь.

Вошла Александра с измазанными вареньем блюдцами. С чутошной усмешкой, выдержав паузу и осторожно составив посуду в раковину, она вдруг растрепала ему затылок: «Ну-ну, куришь теперь, с какого это перепугу?.. Вот и это Рождество ушло… Ты меня любишь?» И добавила: «Все мы родственники на этой земле, так? Да, я тебе сказать не успела, сама только поняла: я, знаешь, беременна». Она обняла Дмитрия сзади, он почувствовал её дыхание, горячая щека прижалась к его щеке. «Ты рад?! С Рождеством, мой дорогой. Я тебя тоже люблю. Пойдём к девочкам, а то они зажурились чего-то…».

А за окном метёт метель.

Звериными тропами

Вожаки

Тянь-шаньская поэма

Мне ни прощанья,

ни прощенья…

I

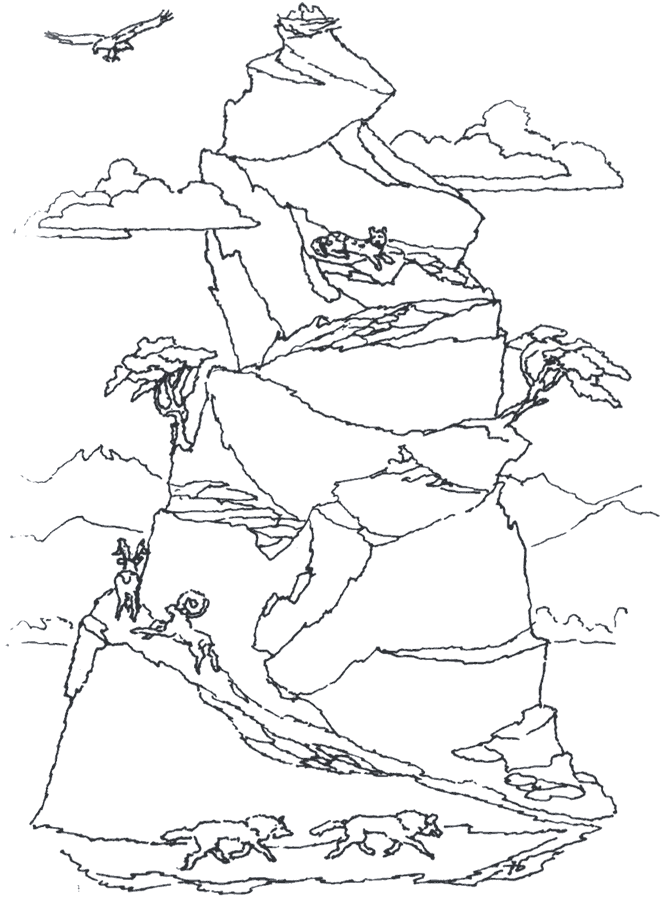

Волки пировали всю ночь.

Они до сих пор не могли поверить в свою удачу: торопливо, с трудом и хрипом проглатывали ещё горячие куски. Нет-нет да и отрывались от тёмной туши, настороженная ярость вздыбивала и без того напруженную шерсть на горбатых загривках: то один, то другой волчара, отскочив от поверженного марала, осторожно обегал кругом стаю, взбирался на огромную каменную плиту, нависшую над тёмными верхушками елей, что спускались по щели к полузамерзшему ручью.

Каждый из них, ночных леших – серых, поджарых, большеголовых, остервенелых и ослеплённых многодневным голодом и всё же неусыпно осторожных – вскакивал, пружиня лапы и напрягая уши, на ту истоптанную плиту, с которой их могучая жертва пыталась совершить последний прыжок.

Рвали, отскакивали, хватали обрызганный кровью снег, пугались, косясь на ворон, которые терпеливо ждали своей доли, молча возвращались, не огрызаясь друг на друга, беззвучно перебирали лапами на одном месте, нетерпеливо и опасливо продолжая прерванное пиршество своё.

Вот кто-то из семи волков, ослеплённый мигом страсти насыщения, с таким остервенением рвёт свой кус, что отлетает назад, – и шевелятся рога, ещё час назад способные поднять на воздух или расплющить у земли любого из стаи.

Даже самого крупного из них – вот этого, что единственный из семи ещё не проглотил ни единого куска. Ни единого куска так пьяно пахнущего на морозе мяса не проглотил. Не вцепился в это тело, так неожиданно и спасительно ставшее добычей стаи.

Хотя он имеет больше других прав… Право Первого.

И он один сидит неподвижно у самых рогов, которые кажутся порослями каменного кустарника: любому волку впору спрятаться под этими рогами.

Он – Вожак стаи – рискнул, вопреки здравому смыслу рискнул бросить стаю на этого гордеца, которого он, волк, знал почти с рождения… и справиться с которым могло помочь лишь чудо.

Вожак, словно желая вновь опознать знакомца, сделал несколько медленных шагов округ головы рогача. Видна хромота волка, еле заметная, она придает лишь некоторую валкость его походке и скрадывается широкой светловатой грудью, лобастой властностью головы.

Вожак подходит к вытянутой, по-прежнему напряженной шее марала, косится на рога, лапой чуть трогает покрытую инеем гриву, воротником сбитую на оленьей шее. Ощутив зуд, зализывает сукровичный развал на бедре, что успел-таки в последние секунды оставить ему на память марал.

Да, только чудо могло помочь истощённой зимою стае взять этого рычащего оленя. Здесь взять, на его родном утесе…

И Первый волк валкой походкой, словно матрос, снова обходит голову рогача с прикушенным в смертной улыбке языком, останавливается у вытянутых передних ног, сухих и таких мощных даже сейчас, когда острые копыта Благородного оленя неподвижны.

Он сразу понял тогда, что это чудо должно произойти, что-то в поведении великана этих гор насторожило и нашептало об успехе…

Волк обнюхивает острое копыто, оглядывает своих, рвущих мясо в голодном и недоверчивом исступлении, вдыхает теплый пар. Без рыка, молча шевелит тяжелой головой на рослого волчонка, подобравшегося к шее их жертвы, – так шевелит, что переярок туже задвигает хвост к поджарому животу и прячется за остальных. А виноватого взвизга его Вожак уже и не слышит.

Это всегда его, Первого волка, привилегия, а он не торопится начать свой пир. Его все ещё тревожит неразгаданность случившегося, ибо непонятное всегда несёт в себе угрозу, хотя Вожак и знает сейчас – опасности вблизи нет.

… В рассеянности он вновь нюхает остро-напряженное копыто поверженного оленя. И взгляд останавливает странная опухоль на колене марала – единственная помеха на вытянутых сухих ногах, на опухоли спотыкается глаз, этот комок на колене прерывает стремительную линию ноги рогача… так дело в ней? И тот, последний, напряженный прыжок – подрезала эта опухоль? Она – такая чужая, такая ненужная здесь, на этом совершенном инструменте, который помогал Благородному оставлять под копытами любые утесы и любых преследователей… такая же чужая, как и жжение у него, волка, теперь на бедре?..

Вожак лизнул свою рану. Затем, будто желая выправить тот единственный порок на колене жертвы, принимается разгрызать опухоль на ноге Благородного. Его, Серого Вожака, соперника в этих горах, неподвижного сейчас соперника, которого стая обратила нынче в пищу.

Чуда не было.

Было то, что каталось у него самого под шкурой вот уже третью зиму, хотя и не тревожило пока. Шальная пуля, даже не раздробившая кость, пущенная издалека, наобум, мешала она выжить Благородному. Это она свинцовой опухолью связывала его прыжок надежнее пут.

Чуда не было. Был общий враг, всё тот же. Он где-то издалека выпускал гром и этот горячий комочек свинца. А не достав Благородного, ушёл. Ушёл, забыл, приговорил. Приговорил, ушёл… нет, не забыл, придёт, как приходит каждую весну. Как всегда приходил.

Волк отошел чуть в сторону от пирующей стаи. Там насыщалась и его волчица, ей необходима была эта жертва Благородного, ибо она несла уже в себе новую жизнь. Его, Вожака, жизни – Продолжение…

И снова, уже безо всякой обиды на противника, принимается зализывать рану. Ему не в чем упрекнуть себя, это честный, хотя и предрешенный поединок. Так устроена их жизнь, они следуют её законам: нынче желудок многих успокоится – вон как терпеливо ждут своего вороны, вон и горностай посверкивает глазками из-за камня, и тоненькое тявканье лисицы послышалось…

Хромлый волк и этот олень были ровесниками, они родились в одно время и недалеко друг от друга. Они не раз встречались на горных тропах и не всегда ему, Первому теперь здесь волку, уступалась дорога, это так. Они были ровесники, и ему, его стае надо жить здесь дальше. Благородный был обречен уйти раньше, стая лишь завершила этот уход. Осенью волки не пытались, да и не могли помешать этому маралу продлить свой род, Благородный был яростен в своей любви. И не одна маралуха приходила на его зов и по следу к Утесу над верхушками елей, волк знал это. Нынче завершился честный поединок, свинец тот мог полететь и в него…

Вожак поднял морду и – завыл.

Густой, тоскливо-напевный, в точно определенных тактах переплетенный низким хрипом и клокотанием горла темно-зеленый вой поплыл над такими же темно-зелеными волнами старых елей, над медленно осыпающимися красными стенами щелей, над плавающими в серебряном утреннем тумане бесконечными грядами горных голов, скругленных самим Временем, поплыл над склонами и срезами малых вершин, подобных тому Маральему утесу, на котором сидит сейчас Серый Вожак.

Далеко-далеко у подножий каменно-лесных волн эти хрипловатые аккорды высекли визг у собак. Прикрикнул на дворняжек человек, вышедший по нужде, но те уже забились под крыльцо и там тихонько поскуливали. Рядом с человеком темно застыла остроухая лайка, горло ее напряглось, завибрировало, когда новая волна волчьей волшбы скатилась к ним. «Воет… с-стерва», – пробормотал человек, заходя в дом, потом высунул в незакрытую дверь ружьё и разрядил оба ствола в морозный воздух.

До Вожака не дошли ни визг, ни выстрелы.

Он выл, не обращая внимания на удивление стаи, пел, не ощущая ни голода, ни любви. Волк обнажал тяжёлые клокочущие тоны, словно поминая погибшего, на кончине которого оказался случайно. Он чаровал себя самого, вслушиваясь в уплывающие звуки, и словно удивлялся собственному существованию.

Но великан-марал не слышит его. В стылом бархате глаз Благородного оленя нет ни проклятья, ни прощения. В глазах отражаются чуть розовеющие тёмно-графичные контуры его гор в занимающемся новом утре.

II

…Старой маралухе снова повезло. Совсем неслышно, невесомо и осторожно проскользнула она мимо отары в привычную, круто опускающуюся к реке щель. Река бурлила уже недалеко, изредка на перепадах глухо хлопали камни.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

СРТ – средний рыболовный траулер.

2

Вожак – канат, по которому крепятся сети на СРТ.

3

«Дед» – на флоте так называют старшего механика.