полная версия

полная версияДворянская усадьба Южного Предуфимья (вторая половина XIX в.)

В трёх из них, правда, не было крепостных крестьян, только дворовые, доли после семейных разделов: у Кибардиной (1 муж., 2 жен.), Щеголевой и Атаевой (1 муж., 2 жен.), Щигановых250 (1 муж., 4 жен.). Лопатиной принадлежали 5 чел. крестьян и 6 дворовых (1 муж., 5 жен.). Только имение Королёвых выделялось как многочисленными крестьянами, так и обширной усадьбой, которую обслуживал 31 чел. дворовых (11 муж., 20 жен.). При этом, Королёвы постоянно жили в поместье, как, впрочем, и Атаева с Лопатиной. Они же сами управляли хозяйством, только имение Кибардиной возглавлял староста.

Сельцо Ивановка, Королёво тож, находилось в нераздельном владении надворного советника Петра Дмитриевича и жены его Парасковьи Поликарповны Королёвых. Хозяйка обосновалась в здешних краях в 1841 г., когда 24 мая купила 90 дес. у вдовы поручицы Надежды Дмитриевны Лопатиной, урождённой Королёвой. Мужу уже принадлежала доля в семейном владении.

По раздельному акту, совершённому 25 января 1828 г. в Оренбургской палате гражданского суда, имение матери, поручицы Прасковьи Ивановны Королёвой при дер. Ивановке, Атаево тож, унаследовали сыновья коллежский ассесор Пётр и коллежский секретарь Николай, а также дочери Надежда и девица Марья Дмитриевна Королёвы, включая прочих владельцев.

Супруга П.Д. Королёва принялась округлять семейные владения, купив сначала собственность, заключавшуюся «в усадьбе» и 90 дес. земли. Затем, по полюбовной сказке вдова подканцеляриста Прасковья Андреевна Атаева с дочерьми Анной Павловной Атаевой и коллежской секретаршей Надеждой Павловной Кибардиной уступили Королёвой ещё 50 дес. (утверждено судом в октябре 1857 г.) при размежевании, начатом ещё в 1850 г.

По X ревизии за Королёвыми251 состояло дворовых людей 5 душ у мужа, 6 душ за супругой. Затем двое умерли, одного сдали по суду «за преступление в солдаты». Остальные 8 рев. душ дружно отказались от надела и остались служить до 1863 г. при барской усадьбе.

В уставной грамоте есть упоминание про «строение господское», «огороды и выгон господские». Правда, при озере Бобровом, соединявшемся тогда с Уршаком, стояло «господское строение Лопатиной, Гг. Королёвых и Лопатиной», также встречаем «огород Гг. Королёвых и Лопатиной». Барский скот должны поить из колодца, устроенного на владельческом «усаде».

Вероятно, супруги Королёвы имели часть прежнего единого родового поместья, рядом проживали другие совладельцы и родственники, часть хозяйства (огороды) велась сообща. По обе стороны гужевого тракта стоял комплекс дворянских «коттеджей».

Крестьян и землю хозяева заложили в Оренбургском приказе общественного призрения252 ещё 5 ноября 1857 г. за 2170 руб., а после отмены крепостничества П.П. Королёва сдала имение в казну в 1866 г. за 900 руб., долго разбираясь с долгами253. Супруг же (П.Д. Королёв) в 1867 г. договорился с крестьянами сельца Ивановки, Королёво тож, о выкупе 76,5 дес. за 2040 руб.254

К 1874 г. земли при дер. Ивановке принадлежали наследникам надворного советника Королёва, отдельный участок (105 дес.) был у подпоручика Николая Королёва. В 1881 г. Николай Дмитриевич Королёв являлся собственником 133,5 дес. при Ивановке, а Мария Дмитриевна Королёва255 имела 77 дес. там же. В 1895 г. в Воскресенской (Булгаковской) волости существовали владения наследников Л.О. Королёвой (50 дес. без усадьбы) и Л.О. Королёвой совместно с О.Я. Ширяевой (330,18 дес., включая усадьбу в 2 дес.)256.

Суд 11 мая 1901 г. признал «по давности владения» в собственности дворянина Василия Николаевича Королёва 199 дес. 180 саж. при дер. Королёвой257, видимо, были утеряны документы. А в 1906 г. проживавший в Уфе (дом Л.С. Королёвой, ул. Большая Казанская, 44, ныне 48) Василий Николаевич Королёв предлагал Крестьянскому банку купить принадлежащие ему 95 дес. 1680 саж. при дер. Королёвке. Указана усадьба на площади в 0,5 дес., но постройки отсутствовали258.

Если дер. Королёвка находилась в некотором отдалении от шумного и пыльного тракта, то деревушка Атаевка лежала почти впритык к дороге. Здесь располагалось владение вдовы подканцеляриста Прасковьи Андреевны Атаевой. По X ревизии ей, совместно с вышеназванными дочерьми А.П. Атаевой и Н.П. Кибардиной, принадлежал единственный дворовый человек, который «проживает в господском доме». Дворовый находился на издельной повинности (барщине), пахал господскую землю и косил сено. Фактически это обычный крепостной, бедным помещицам259 было накладно содержать прислугу, наверняка, домашние дела они исполняли сами.

Когда встал вопрос об отпуске единственного дворового на волю, возникла проблема «по неимению дворовым человеком усадебной оседлости и проживанию в господском доме». В итоге, он попросил записать его в государственные крестьяне села Христорождественского (Березовки). Подпись под уставной грамотой хозяйки (П.А. Атаевой) в апреле 1862 г. выполнена старинными буквами с ошибками, явно человеком редко использовавшим письменные принадлежности.

По-соседству с этим маленьким именьицем лежали земли супругов Королёвых, неслужащего дворянина Николая, сестры его девицы Александры Капитоновичей Атаевых и коллежской секретарши Марьи Капитоновны Щиголевой260.

В Атаевке находился «куст» мелкопоместного и бедного дворянства. Когда в 1850 г. начались большие работы по размежеванию здешних помещиков, в списке совладельцев состояли названные выше П.Д. и П.П. Королёвы, титулярный советник Николай Дмитриевич и из дворян девица Марья Дмитриевна Королёвы, известная уже П.А. Атаева с дочерьми Анной и Надеждой, а также поручица Надежда Дмитриевна Лопатина, из дворян не бывший в службе Николай и девица Александра Капитоновичи Атаевы, жена губернского секретаря (затем титулярного советника) Филиппа Петровича Щиголева Марья Капитоновна Щиголева и коллежская ассесорша (затем надворная советница) Татьяна Михайловна Волкова.

В сентябре 1857 г. из общего владения брат и сестра Королёвы с Н.Д. Лопатиной продали землю (70 и 121 дес.) титулярной советнице Дядиной261. Несмотря на продолжавшееся размежевание, оставшиеся угодья поручицы Надежды Дмитриевны Лопатиной были в едином участке с родными братом и сестрой Королёвыми (Николаем и Марьей).

Помещица Н.Д. Лопатина тоже имела одного дворового крепостного Харитона Николаева, второй «дворовый человек состоял под судом и по решении дела в прошлом 1861 году заключён в арестантскую роту впредь на два года». Дворовые наравне с крестьянами находились на барщине.

Барское жильё стояло вперемежку с крестьянскими избами, «а на право господское строение», рядом господский гуменник. При разграничении барской и крестьянской земли Н.Д. Лопатина обязывалась «господский скотный двор» с пристройками перенести «и тем между строением господским и крестьянским огородом образован проулок». В октябре 1862 г. Лопатина сдала имение в казну за 600 руб., а дворовый Харитон в 1863 г. был «в казённое ведомство принят»262.

Потерявшие немногочисленных крепостных здешние мелкопоместные помещики, однако, цепко держались за землю. Многие уже давно вели полукрестьянский образ жизни, к лишениям было не привыкать, видимо других источников существования не имелось. Сельцо же Атаевка стояло на оживлённом гужевом тракте, на большой дороге всегда можно заработать. И в 1874 г. фиксируются владения Анны Атаевой, Надежды Кибардиной, Николая Атаева с сёстрами, Татьяны Волковой.

В 1881 г. при дер. Королёвой сохраняли свои земли Анна Павловна Атаева263 (182 дес. 1599 саж.), Александра Капитоновна Атаева и Марья Капитоновна Щиголева (185 дес. 582 саж. на двоих), Надежда Павловна Кибардина (182 дес. 1650 саж.).

Видимо омужичившиеся наследники в 1912 г. держали земли при дер. Атаево (К.В. Кибардин – 45,67 дес., усадьба – 2 дес., в 1917 г. по сословию крестьянин) и Ивановке (Н.А. Кибардин – 26,51 дес., усадьба – 1 дес., в 1917 г. мещанин).

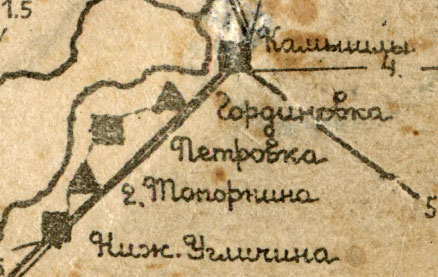

Сразу за Атаевкой возле чувашской деревни Камышлы, где была ямщицкая станция, путник переправлялся через Уршак. Оренбургский тракт тянулся на юг параллельно речке и вдоль дороги, переходя одна в другую, лежали помещичьи деревушки Гординовка, Петровка, Топорнино, Нижне-Угличинино, а через полторы версты и столица волости – Булгаково.

Проехавший по стерлитамакскому тракту писатель и журналист И.П. Сосфенов оставил описание местности на весну 1846 г.: «Переехав Уршак, я остановился в наёмном почтовом доме Г. Гординского, весьма опрятно содержимом.

Фасадный небольшой его посёлок, расположенный на правом берегу того же Уршака, напоминает о заботливости об нём хозяина; напротив, на другой же стороне большой дороги – деревня Камышлы, населённая, большею частию, Чувашами, построена без соблюдения всякой правильности; дома жителей или ветхи, или малы; пустые гуменники их служат явным признаком их бедного состояния; редко, редко где мелькает одинокая на них копешка хлеба. На первой половине второй станции, направленной на юго-восток от Уфы, проехал я чрез деревню Гг. Угличининых; за нею, в правой руке, близ дороги расположена по Уршаку же деревня Г. Булгакова, изобильная хлебом, а с ним видно и довольство крестьян; дома их построения более правильного»264.

Лидино (Гординовка) в 1861 г. принадлежало жене коллежского (потом статского) советника Наталье Михайловне Гординской, унаследовавшей имение от отца Михаила Степановича Угличинина. Земля до 1862 г. находилась в споре с чувашами Камышлов, кроме них часть угодий была «во владении наследников Г. Угличинина (отца моего)» по духовному завещанию.

В сельце стояла усадьба, при которой трудились 4 ревизских души дворовых (4 муж., 6 жен.), все оставались до 1863 г. При составлении уставной грамоты в 1862 г. приведены некоторые сведения о барской усадьбе. Один крестьянин должен был перенести баню, клеть и загородку «от владельческой усадьбы», а второй – загородку «от помещичьего дому». А выгон располагался «между почтовою дорогою и границею усадьбы помещицы Завьяловой». Усадьба Гординских стояла рядом с деревней. Крестьяне перешли на выкуп в 1869 г. за 2400 руб.

Оформлением документов занимался муж владелицы коллежский, затем статский советник, врач Иосиф Александрович Гординский265. Супруга жила в Уфе, в имение, видимо, наезжали летними месяцами. Но 8 марта 1870 г. в возрасте 53 лет хозяйка умирает, поместье переходит по завещанию к детям, опекуном становится вдовец. Городской дом во 2-й части Уфы266 был завещан дочери, девице Марье (скончалась 19 марта 1872 г.267), наследником остался сын Леонид Иосифович Гординский268.

Он сохранил имение, жена Марья Сергеевна Протопопова получила в приданое землю в Новосёловской волости. В 1895 г. уже М.С. Гординская являлась хозяйкой маленького участка земли в Воскресенской волости всего в 25,51 дес. и без усадьбы, который затем был продан.

Но осенью 1898 г. статский советник Леонид Осипович Гординский унаследовал два маленьких участка земли от сестры, вдовы поручицы Лидии Иосифовны Королёвой (духовное завещание 7 февраля 1895 г.). Она получила по раздельным актам 1879 и 1886 гг. 22 дес. в Осоргинской волости и 19 дес. в Архангельской (Иглинской). Все они отошли Л.О. Гординскому269.

Следующая лежала деревушка Петровка (Завьяловка), где на 1861 г. находились две дворянские усадьбы Завьяловой (12 дворовых, 4 муж., 8 жен.) и Софьи Топорниной (13 чел., 5 муж., 8 жен.). Хозяйством управлял староста.

Имение коллежской советницы Серафимы Петровны Завьяловой при сельце Петровке находилось в общей даче (неразмежёванной на момент составления уставной грамоты летом 1862 г.), совладельцами выступали штабс-капитан Дмитрий Угличинин, вдова ротмистра Софья Топорнина и коллежская советница Наталья Гординская.

Из семьи Завьяловых наиболее известен Василий Васильевич Завьялов, редактор «Оренбургских губернских ведомостей» в 1854–1855 и 1856–1858 гг., учитель местной мужской гимназии, известный библиограф, правитель канцелярии Оренбургского гражданского губернатора (на 1857 г.)270.

22 октября 1854 г. в Успенской церкви Уфы 30-летний правитель канцелярии высшего должного лица – Оренбургского (в Уфе) гражданского губернатора коллежский ассесор Василий Васильевич Завьялов первым браком женился на 17-летней дочери умершего штабс-ротмистра Петра Угличинина Серафиме Петровне. Скорее всего, имение было приданым невесты.

Поручителями при заключении брака выступали титулярный советник А. Филиппов, ротмистр А. Топорнин, надворный советник Николай Листовский, а также коллежские секретари Пётр и Дмитрий Самарины271.

Это были братья знаменитого славянофила Юрия Фёдоровича Самарина (1819–1876) писатель Дмитрий Фёдорович (1827–1901) и Пётр Фёдорович272 (1830–1901) Самарины, которые тогда служили в Уфе273.

В 1861 г. в Петровке стояла усадьба С.П. Завьяловой, где служили 4 ревизских души дворовых. Договариваться с крепостными она доверила (сестре мужа?) коллежской секретарше Александре Васильевне Комар274. Сама же Завьялова в 1862 г. проживала в Сызрани275. В 1865 г. с крестьянами оформили выкуп, Серафима Петровна Завьялова получала 5880 руб., жители – 220,5 дес.276

Помещица удержала поместье. На 1893 г. вдова коллежского советника Серафима Петровна Завьялова, видимо, жила в Уфе. В декабре её пригласили крёстной к родившейся в семье Е.К. Топорнина девочке277. По переписи 1895 г. в Воскресенской (Булгаковской) волости дворянке С.П. Завьяловой принадлежали три участка площадью в 22,08 дес., 186,32 дес. и 399,93 дес. На самом крупном находилась усадьба в 4 дес.

Известны судьбы детей. В Александровской церкви Уфы 30 января 1891 г. 23-летняя Мария Васильевна Завьялова венчалась с 34-летним вдовцом, врачом Максимилианом Львовичем Архангельским. Поручителями по невесте выступали гимназисты В. Завьялов и Н. Комар278, брат и родственник.

В начале XX в. остатки поместья в Воскресенской волости унаследовал Василий Васильевич Завьялов. 19 июля 1899 г. был утверждён раздельный акт на участок «Сухояз», по которому студент Московского университета В.В. Завьялов получал 137 дес. 1545 саж., а дворянка Елена Васильевна Новикова (сестра) – 48 дес. 1665 саж. (вся площадь 186 дес. 780 саж.)279.

Студент 2-го курса физико-математического отделения Московского университета 25-летний Василий Васильевич Завьялов 10 сентября 1899 г. женился на 20-летней дочери чиновника Валентине Александровне Тарасовой. Среди свидетелей был отставной подполковник Аполлон Валентинович Новиков280. В.В. Завьялов жил в Уфе (реальное училище). Земли в 1907 г. имелось 107 дес., построек не было281. Затем все угодья были распроданы.

Буквально в двух шагах от Петровки лежала дер. Топорнино (Марьино, Никольское), принадлежавшая в 1861 г. помещице Софье Топорниной. Но барская усадьба стояла в Петровке, да и крестьяне все «означены при дер. Петровке». После отмены крепостного права образовали своё Топорнинское общество.

Это были земли умершей титулярной советницы Прасковьи (Васильевны) Угличининой, которая продала 152 дес. и 21 душу крепостных Софье Михайловне Топорниной. Весной 1849 г. наследниками оставшихся владений выступили малолетняя Серафима Петровна Угличинина, штаб-ротмистр Пётр с супругой Клавдией Угличинины и Наталья Михайловна Гординская282.

Владелицей имения была вдова ротмистра Софья Михайловна Топорнина (урождённая Угличинина, см. выше). Семейству Топорниных принадлежали большие поместья на западе Уфимского уезда, одно из селений именовалось Софийское, там проживала барыня. Оттуда троих крестьян перевели сюда.

Но и в сельце Никольском С.М. Топорнина держала усадьбу с 5 ревизскими душами дворовых, землёй после 1861 г. не наделявшихся. При выделе угодий, крестьянам нарезали из участка, «на котором находится господское строение». Помещица лично подписала в феврале 1863 г. уставную грамоту283, вполне вероятно, она приезжала на берега Уршака. Это имение было ближе к Уфе, чем другое. На выкуп крестьяне перешли в 1865 г.284

К 1874 г. за Топорниной при Никольском числилась земля, но уже к 1881 г. имение не фиксируется285. Ещё в 1865 г. Уфимский приказ общественного призрения выставил на торги имение ротмистрши С.М. Топорниной при сельце Никольском (26 душ, 141 дес.) за долг в 2040 руб. 73 коп.286 Вероятно, сказалось непростое финансовое положение многодетной вдовы.

Следующая деревушка, стоявшая в двух шагах от предыдущей, звалась Нижнее Угличинино (Никольское). Сейчас это часть села Булгаково. Здесь находился центр поместья известного дворянского рода Угличининых. В 1861 г. тут возвышалась огромная усадьба, которую обслуживали 38 чел. дворовой прислуги (20 муж., 18 жен.). Хозяйством управлял приказчик под наблюдением помещика, проживающего в Уфе.

Сельцом Никольским владел капитан (штабс-капитан) Дмитрий Михайлович Угличинин, служивший попечителем в Башкирском войске, и дети его. Он унаследовал имение от матери титулярной советницы Прасковьи Васильевны Угличининой (уже скончавшейся), которая в 1839 г. заложила поместье в Приказе общественного призрения. На 1860 г. собственниками имения при Никольском являлись несовершеннолетние дети Д.М. Угличинина – Михаил, Константин, Николай и София287.

Из 22 ревизских душ дворовых двое «как проживавшие во дворе и непринявшие надела уволены от услуг». Оставшиеся 20 рев. душ дворовых служили до 1863 г. Из уставной грамоты очевидно, что барский усадебный комплекс стоял внутри деревни, несколько крестьянских домов переносились из-за близости к нему, а «овраг безымянный, делящий усадьбу на части, составляет живую и непременную, между усадьбою владельца и крестьян, межу». Владелец сам подписал уставную грамоту в январе 1863 г.288, то есть находился в деревне.

Сразу же в 1863 г. помещик договорился с крестьянами (63 ревизских душ) о выкупе за 7560 руб.289 За Д.М. Угличининым, затем его наследниками оставались обширные земли при с. Никольском, большая часть которых около 1874 г. была продана Листовской. На 1881 г. последние угодья сохранял Константин Дмитриевич Угличинин (в 1873 г. мировой посредник в Бирском уезде, коллежский регистратор), к переписи 1895 г. фамилия исчезает из списка землевладельцев Воскресенской волости. Сам же Константин Димитриевич Угличинин жил в Уфе, где и скончался 14 января 1907 г. в возрасте 60 лет «от водянки»290.

Ну, а в полутора верстах выше по Уршаку раскинулась столица волости – большое село Булгаково, имевшее второе, церковное название Воскресенское. Здесь стояла значительная усадьба, при которой на 1861 г. трудились 39 дворовых (18 муж., 21 жен.), управлял делами староста.

Род Булгаковых занимал видное место в дворянской корпорации Оренбургской губернии. Земли по Уршаку приобрёл Николай Михайлович Булгаков, губернский предводитель дворянства (1794–1802), домашним учителем в его уфимском доме служил мемуарист Г.С. Винский.

Сын, Иван Николаевич Булгаков запечатлён на страницах произведений С.Т. Аксакова, родителей которого приглашали в булгаковское поместье. Усадьба будущему писателю не понравилась, «и в самом деле никому не могло понравиться его ровное местоположение и дом на пустолесье, без сада и тени, на солнечном припёке. Правда, недалеко от дому протекала очень рыбная и довольно сильная река Уршак, на которой пониже деревни находилась большая мельница с широким прудом. […] Хозяин, Иван Николаевич Булгаков, был большой охотник до лошадей, борзых собак и верховой езды. У них в доме все ездили верхом – и дамы и дети».

Следующий владелец поместья, Пётр Иванович Булгаков (1808 г. р.) тоже был видным деятелем, являлся крёстным отцом двух сыновей Г.С. Аксакова291. Именно действительный статский советник, камергер П.И. Булгаков в 1861 г. был хозяином села Воскресенского с 18 ревизскими душами дворовых292. Двое пожелали получить землю и перейти в крестьяне, остальные служили до 1863 г. При разграничении чересполосно расположенных земель барина и крестьян отмечалось, что граница «сходит вдоль господских полей и отступая к господской усадьбе, через р. Уршак», идёт далее. Выгон же располагался «до оврага, разграничивающего усадьбы крестьянские от господской». Основанная ещё в XVIII в. дворянская усадьба лежала в самом селе.

В марте 1861 г. уставную грамоту подписал лично П.И. Булгаков, он находился в селе, а за крестьян расписался грамотный дворовый человек Поликарп Васильев293. Но на выкуп бывшие крепостные П.И. Булгакова (223 ревизских душ), перешли только в июне 1870 г. Барин отказался от дополнительного платежа в 20% суммы, ограничившись 26 760 руб.294

Семья проживала в уфимском доме, видимо, наезжая эпизодически в поместье295. П.И. Булгаков входил в элиту губернии, жертвовал детским приютам, в 1875 г. был избран в числе первых гласных (депутатов) Уфимского уездного земства296. Однако, затем фамильные владения были распроданы. По сведениям Т.Ф. Алексушиной Пётр Иванович Булгаков скончался 1 февраля 1878 г.297

В 1877 г. среди поручителей упоминался дворянин Сергей Петрович Булгаков (около 1833 г. р.)298, у него была большая семья, но среди землевладельцев он не упоминается. Не ясна ситуация с наследством, в Уфе проживал и старший брат Алексей, примерно 1824 или 1829 г. р.

В Ильинской церкви Уфы 5 октября 1859 г. 30-летний прапорщик 2-го Оренбургского линейного батальона (стоял в Оренбурге) Алексей Петрович Булгаков венчался с 28-летней Софьей Васильевной Нагаткиной, из рода помещиков близкого Осоргино299. А.П. Булгаков избирался гласным первого Уфимского уездного земского собрания300. В 1873 г. капитан Алексей Петрович Булгаков служил ротным командиром в 70-м пехотном резервном батальоне, стоявшем в Уфе.

Отставной майор Алексей Петрович Булгаков скончался от чахотки 11 ноября 1877 г. в возрасте 53 лет301. На 1881 г. лишь Софья Васильевна Булгакова по-соседству, близ дер. Осоргино имела небольшое поместье (скорее всего, своё родовое наследство)302. Булгаковы исчезают из рядов помещиков. Земли были скуплены другими дворянами (Кугушевы303, др.). Возле самого села Булгаково в начале XX в. находилось имение дворян Ралль, которые, возможно, унаследовали старинную усадьбу с прилегающим комплексом строений.

Последняя помещица из этой семьи 82-летняя вдова майора София Васильевна Булгакова жила в Уфе, где и скончалась 1 января 1908 г. Отпевали в Успенском храме304. С.В. Булгакова, фотография любезно предоставлена О.А. Титовой:

Поднимаясь выше по Уршаку от Булгаково, попадаем на земли дворянской семьи Фок. Их поместье лежало в трёх верстах от волостного центра на правом берегу, а на левом стояла небольшая деревушка Нагорка (она же Борейша). Здесь тоже жили бывшие крепостные крестьяне. Изначально Борейшево, судя по картам Генерального межевания, находилось на правом берегу Уршака, на левый крестьяне переселились в конце XIX в.

Сельцо носило имя первых владельцев – дворян Борейша305, затем перешло к коллежскому советнику Александру Карловичу Фоку, чей сын подпоручик лейб-гвардии Измайловского полка Александр Александрович Фок (1803–1854), оказался причастен к преступному заговору декабристов, наказан, но не лишён дворянства. Имения семьи Фок лежали вокруг Уфы.

А при Борейшево в начале XIX в. жил его отец, А.К. Фок, который на р. Большой Уршак устроил мельницу, приносившую ежегодный доход от 120 до 150 руб.306 На 1861 г. сельцо Барейшево (Фокова), что в одной версте от Булгаково, числилось за помещицей Фок. Но жена отставного подпоручика А.А. Фока Екатерина Андреевна (урождённая Топорнина) скончалась в 1854 г. «от чахотки» в возрасте 35 лет307. Имением управлял приказчик Михаил Андреев. И была усадьба, которую обслуживали в 1861 г. 43 чел. дворовых (23 муж., 20 жен.).

Сельцо Барейшево наследников умершего подпоручика Александра Александровича Фока находилось в опекунском управлении, опекуном назначили ротмистра Николая Андреевича Топорнина (брат умершей Е.А. Фок, его владения были рядом с поместьем Фоков на Белой). Многочисленная дворня оставалась при усадьбе в Борейшево, из 23 ревизских душ одного уволили, один пожелал перейти в крестьяне, большинство (22 рев. души, включая мечтавшего о наделе) служили до 1863 г.

Барская усадьба на берегах Уршака стояла в самом сельце. При установлении границ оказалось, что «одна баня» крестьянина Матвея Максимова «отстоит от господской усадьбы на 30 саж.», баню перенесли ближе к Уршаку. В октябре 1862 г. уставную грамоту подписал коллежский регистратор Виктор Фок308.

Видимо, из-за сложностей с наследованием двух поместий, Фоки затянули с переводом крестьян на выкуп. Семья была многочисленная. На 1870 г. наследниками поручицы Екатерины Андреевны Фок являлись дети Николай (32 года), Андрей309 (28), Виктор (27), Пётр (21), Алексей (17), Любовь (23), Анна (20), Софья (17) и Елизавета310 (15 лет), включая несовершеннолетних. Опекуном выступал старший брат штабс-капитан Николай Александрович Фок, а старшая сестра уже вышла замуж и числилась как Любовь Александровна Уржумцева.