полная версия

полная версияДворянская усадьба Южного Предуфимья (вторая половина XIX в.)

Выше на фотографии из архива О.А. Титовой семья Губских. Среди сидящих трёх человек в центре на террасе усадьбы справа – Зинаида Егоровна Губская (Филипович). Правее и ниже стоит в белой фуражке её супруг – Иван Иванович Губский.

Таким образом, из имевшейся у Александры Фёдоровны Нагаткиной на 1861 г. земли (1441,11 дес. только в господском распоряжении) в первое же десятилетие много было продано (старшие дети и Филипповичи выделились ранее) и, после её кончины в 1870 г., 322 дес. наследовала дочь Варвара Васильевна (Пелино), вторую половину сохранили Нагаткины.

На 1874 г. при Осоргино лежали владения Нагаткиных (всего 321 дес.), в 1881 г. Мария Васильевна Нагаткина при Осоргино имела 324 дес., в 1895 г. М.В. Нагаткиной по-прежнему принадлежали 323,85 дес., включая усадьбу на площади в 1,5 дес.

По сведениям О.А. Титовой, это была ещё одна незамужняя дочь Б.В. и А.Ф. Нагаткиных – Мария Васильевна Нагаткина (1822–1908). По всей видимости, она жила вместе с овдовевшей матушкой и после её кончины унаследовала последнюю часть поместья со старинной усадьбой. Дворянка девица Мария Васильевна Нагаткина скончалась 15 января 1908 г. в возрасте 85 лет, отпевали в Александро-Невском храме Уфы164.

Детей у Марии Васильевны не было, поэтому имение переходит к дочери брата Дмитрия Васильевича Нагаткина, также незамужней Марии Дмитриевне Нагаткиной (родилась 3 февраля 1872 г., умерла, по сведениям О.А. Титовой, после 1929 г.).

По переписи 1912 г. уже за М.Д. Нагаткиной при дер. Осоргино состояло 321,78 дес. и усадьба размером в 8 дес.165, в 1916 г. дворянка Мария Дмитриевна Нагаткина возле Осоргино держала хутор (13 работников). Фамильная усадьба Нагаткиных, скорее всего, в урезанном виде сохранилась до революции.

Таким образом, судьба старинного дворянского «гнезда» Нагаткиных при Осоргино демонстрирует «классический» образец угасания родового поместья, вплоть до ностальгического «вишнёвого сада» (на 1912 г. в имении Нагаткиной держали 3 лошади и 10 коров, засевалось всего 31 дес. зерновых, это размер хозяйства «крепкого» мужика).

Все сыновья В.Б. и А.Ф. Нагаткиных пошли на военную или гражданскую службу, никто не захотел жить в деревне и заниматься агрономией. Даже младший сын Дмитрий Васильевич Нагаткин, служивший рядом, в Уфе, браться за хлопотную экономику не пожелал.

Лишь один из зятьёв, немолодой Е.М. Филипович обосновался в Осоргино, не случайно только им мать (Александра Фёдоровна Нагаткина) выделила участок земли, где Филиповичи возвели усадьбу. Но с их детьми всё повторилось, никто «копаться в навозе» не захотел, и в 1890-е гг. Филиповичи исчезают из рядов местных землевладельцев.

Неоднозначное воздействие оказывал демографический фактор, потомство Осоргиных – Нагаткиных было весьма многочисленным, что создавало большие проблемы при наследовании, а также препятствовало вкладыванию капиталов в сельское хозяйство. Концентрация ресурсов при отдалённой перспективе прибылей в многолюдной семье была затруднительна.

Но, с другой стороны, среди «расплодившегося» потомства всегда находились «старые девы», которые соглашались жить в уединении в обветшалом особняке и на всё более и более скромные доходы от почти исчезнувшего хозяйства. Родовое поместье становилось дачей для обширной городской родни (вспомним возвращение Губских).

Пореформенный период (с 1861 по 1917 гг.) усадьбой Нагаткиных в Осоргино владели вдова Александра Фёдоровна Нагаткина, её незамужняя дочь Мария Васильевна Нагаткина, одинокая племянница которой Мария Дмитриевна Нагаткина и стала последней барыней в Осоргино.

Недалеко от огромной усадьбы Нагаткиных раскинулся также внушительный комплекс жилых и хозяйственных строений родственников – дворян Ильиных. Получив долю в отцовском наследстве Акулина Фёдоровна Племянникова, сестра Александры Фёдоровны Нагаткиной, в свою очередь разделила землю и крепостных между двумя замужними дочерьми – Елизаветой Львовной Горельской и Надеждой Львовной Ильиной (отец – Лев Андреевич Племянников).

Супруг второй дочери – коллежский ассесор Фёдор Александрович Ильин166 – служил в Уфе, усадьба в Осоргино была обитаемой, использовалась не только как летняя дача, но как второе загородное жильё.

Большую усадьбу коллежской ассесорши Надежды Львовны Ильиной в 3-й части сельца Осоргино обслуживали 18 ревизских душ дворовых, после X ревизии двоих отпустили на волю, остальные 16 душ служили до 1863 г. При усадьбе имелся пруд167. За Н.Л. Ильиной числились частные долги168, в 1864 г. крепостных перевели на выкуп за 8520 руб.169

Семейство Ильиных тоже было многодетным: сыновья Владимир, Николай, Андрей, дочери Клавдия (умерла в младенчестве), Елизавета, Людмила, Любовь и Александра.

Н.Л. Ильина прожила долгую жизнь. Вдова коллежского ассесора Надежда Львовна Ильина умерла 19 января 1892 г. в возрасте 78 лет. Отпевали её 21 января в скромной Скорбященской церкви при богоугодных заведениях в Уфе170.

За эти 30 пореформенных лет она выдала замуж всех дочерей. Трое составили партию местным чиновникам средней руки и почти никому земля в качестве приданого не досталась.

Любовь Фёдоровна вышла за губернского секретаря А.В. Боброва171, Елизавета Фёдоровна стала Ножиной (семья уфимских чиновников), Людмила Фёдоровна в 1864 г. вышла замуж за судебного следователя коллежского секретаря П.Г. Резанцева, который унаследовал имение при Жуково, родила несколько детей и скончалась 1 сентября 1877 г. в возрасте 34 лет (см. далее).

Лишь дочь Александра Фёдоровна, что была замужем за чиновником И.И. Липницким, имела небольшой участок возле Осоргино, видимо, доставшейся ей после кончины матери, Н.Л. Ильиной172.

То есть замужество дочерей не привело к разделу родового поместья, которое вместе с фамильной усадьбой сохранялось. На 1881 г. Надежда Львовна Ильина при дер. Березовке и Осоргино имела свыше 350 дес., недалеко при дер. Кляшево купил землю (1210 дес.) Владимир Фёдорович Ильин173.

Как происходил раздел наследства – не известно. К 1895 г. за уже умершей Н.Л. Ильиной в Осоргинской волости состояло только 129 дес. и без усадьбы, которые в том же году были проданы.

Все сыновья служили сначала в Уфе, Николай – до начала 1880-х гг. Титулярный советник Андрей Феодорович Ильин 20 января 1865 г. выступал поручителем на свадьбе И.Д. Миклашевского и В.В. Россинской в Ильинской церкви Уфы. А 21 мая 1865 г. в Успенской церкви 29-летний А.Ф. Ильин сам обвенчался с 19-летней Еленой, дочерью коллежского советника Александра Степановича Савина174.

Однако затем они уезжают из Уфы (Владимир и Андрей), видимо, поэтому имение распродаётся, мать (Надежда Львовна Ильина) переселяется в городской дом, а после её кончины в 1895 г. остатки поместья ушли «с молотка».

Последние моменты жизни старого дворянского «гнезда» зафиксировал писатель Михаил Осоргин (1878–1942), сын А.Ф. Ильина. Приезжавшие в начале 1890-х гг. из Перми в Уфу Андрей Фёдорович Ильин с Мишей, будущим литератором, жили в городском доме бабушки. Она в первый же день приезда говорила внуку: «Проси отца свозить тебя в именье посмотреть нашу землю. Земли-то теперь мало осталось, всё разделено да распродано». Но съездить не удалось.

Зато М.А. Ильин (Осоргин) оставил портрет последней помещицы – Надежды Львовны Ильиной. «Когда шли обедать, я вёл её под руку в столовую, и были мы с ней одного роста, потому что от тягости больших лет бабушка стала совсем низенькой. А с ней жила такая же маленькая и сгорбленная старушка из бывших крепостных, нянчившая моего отца и всех его сестёр и братьев». Узнав о приезде внучка барыни, в Уфу из Осоргино специально приехали бывшие дворовые.

«"Своей" земли я так никогда и не видал, она скоро была продана; а "своих" бывших крепостных видел. Видел, во-первых, суетливую старушку-няню, которая жила в семье другой тётки, ведала хозяйством и на всех ласково ворчала. И ещё приехал из деревни старый повар невероятных лет и свертел нам мороженое. Меня он поцеловал в плечо – и я был так изумлен, что не знал, что мне делать… Мне велели подать повару руку и поцеловать его. Он пробыл день и уехал – только посмотреть на нас и приезжал».

В заметке М.А. Осоргина фиксируется крайне редкий момент – дальнейшая судьба бывшей дворовой прислуги. Одни перебрались за бывшими своими господами в город, другие перешли на службу к соседним помещикам, кто-то оставался жить в деревне. Интересно, что делал в Осоргино бывший повар?

Вторая осоргинская усадьба сохранялась, пока старая хозяйка – Надежда Львовна Ильина – как-то вела хозяйство. Но и здесь никто из наследников не изъявил желания осесть на землю, все служили в городе. Смерть матери привела к быстрой ликвидации поместья.

Ещё более быстрыми темпами это процесс происходил в соседней усадьбе сестры Н.Л. Ильиной – Елизаветы Львовны Горельской. Супруг, 64-летний коллежский советник Алексей Анисимович Горельский скончался от чахотки 3 января 1855 г. в своём сельском поместье. Исповедовал и приобщал святых тайн умирающего священник из соседнего села Березовки. Но похоронили его в городе 7 января (последний обряд совершал протоиерей Спасской церкви)175.

Когда началась Великая реформа, крепостных (63 ревизских души) сельца Осоргино Горельского общества коллежской советницы Елизаветы Львовны Горельской в 1864 г. перевели на выкуп за 7560 руб.176 Дворовых насчитывалось 10 рев. душ, из них сразу после ревизии отпустили на волю четверых, а 6 рев. душ служили до 1863 г. Уставную грамоту 15 марта 1862 г. подписала лично Е.Л. Горельская177, видимо, проживавшая в поместье. Имение существовало в 1874 г., затем продаётся. Умерла хозяйка, вдова Елизавета Львовна Горельская 2 сентября 1874 г. в возрасте 61 года178. Сведений о детях нет.

Немного в отдалении, в версте выше по течению речки Чесноковки стояла последняя усадьба осоргинского «гнезда», там возникнет отдельное сельцо Дебовка. На 1861 г. оно принадлежало генерал-лейтенантше Александре Михайловне Дебу.

Это были тоже представители рода Осоргиных. У Анны Фёдоровны Гаславской (урождённой Осоргиной) дочь Александра Михайловна вышла замуж за военного Александра Осиповича Дебу, сына Осипа Львовича Дебу (1774–1842), генерал-майора, Оренбургского гражданского губернатора с 1827 по 1835 гг.179

Александр Осипович Дебу (1802–1862) военный, полковник (1844), генерал-майор (1849), генерал-лейтенант (1859), участник кампаний на Кавказе и в Средней Азии, Восточной войны, орден Св. Георгия 4-й степени (1845), Золотое оружие (1845), с 1859 г. командующий Сыр-Дарьинской линией180.

Жене А.М. Дебу возле Осоргино принадлежала обширная усадьба, при которой служили 18 ревизских душ дворовых, все остались до 1863 г. В поместье на ручье стояла мельница, рядом имелся заповедный березник, господский лес, именовавшийся «Средний колок».

Уставную грамоту вместо хозяйки подписал мировой посредник. Крестьян перевели на оброк, и они оставались временно-обязанными. «Землевладелица живёт в Петербурге, заведует имением прикащик не имеющий ни каких уполномочий», жаловались крестьяне. Имение было «забыто» помещицей, жители за 10 лет разбрелись, 55 душ выселились, оставшиеся подавали прошение в 1881 г. сенатору Ковалевскому, ревизовавшему Уфимскую губернию. И вплоть до 1883 г. крестьяне отбывали «издельную повинность», пока их не перевели на выкуп181. Хозяйка здесь не жила и не приезжала, усадьба, наверняка, использовалась исключительно с хозяйственными целями.

Жена генерала Александра Михайловна Дебу даже в 1895 г. сохраняла в Осоргинской волости два участка площадью 355,47 и 156,83 дес. На первом под усадьбой находилось целых 5 дес. По переписи 1912 г. уже М.В. и П.А. Дебу являлись собственниками 512,29 дес. возле дер. Дебовки (усадьба 4 дес.), земля в основном сдавалась в аренду. Поместье оставалось за ними и в 1916 г. (Михаил Васильевич и Павел Александрович Дебу). Не известно, приезжали ли собственники земли в Уфимский уезд (известен также Григорий Александрович Дебу, имевший поместье в Самарской губернии), но усадьба существовала.

Судьба поместья Дебу являет весьма редкий случай, когда владельцы здесь не проживали, усадьба использовалась исключительно в хозяйственных целях, но, скорее всего, из-за высокой доходности имение не было распродано. Потом оно перешло к другим представителям фамилии. На 1903 г. в расквартированном в Уфе 214-м Мокшанском резервном батальоне адъютантом служил поручик Михаил Васильевич Дебу. Он жил в Уфе, где и скончался от чахотки в возрасте 42 лет 21 декабря 1911 г.182

Южнее Осоргино лежит большое мордовское село Енгалыш, за которым на холмистом склоне, в верховьях маленькой речки Янгалыш расположена дер. Лентовка. В начале XIX в. изначально называлась Новое Осоргино183. На 1861 г. деревня принадлежала Чертову, была усадьба и не маленькая (24 чел. дворовых, 11 муж., 13 жен.). Делами заправлял дворовый человек Иринарх Михайлов. Дворянам Чертовым принадлежали также имения в Уфимском (около Шемяка) и Белебеевском уездах.

При составлении уставной грамоты в 1863 г. сельцо Ново-Осоргино, Лентовка тож, принадлежало уже вдове поручице Александре Петровне Чертовой и её малолетним детям184, сыновьям Льву, Владимиру и Модесту, дочерям Антонине185 и Марии Ивановичам Чертовым, опекуншей над ними являлась мать. Дворовых числилось только 10 душ, все служили до 1863 г.

В документе упоминались границы «барской усадьбы», помещица лично присутствовала на сельском сходе в феврале 1863 г., где обсуждалась уставная грамота. Видимо, семья постоянно проживала в Лентовке186, ехать зимой из Уфы всё-таки далековато. К 1864 г. крестьян перевели на выкуп за 8760 руб.187

В 1874 г. имение наследников Чертовых близ с. Енгалыш (446 дес.) существовало, но к началу 1880-х гг. Чертовы исчезают из рядов землевладельцев. Усадьба была ликвидирована или продана (в 1912 г. при Лентовке было имение Е.Л. Курчеева с усадьбой на площади 0,5 дес.).

Последний «куст» дворянских поместий Осоргинской волости лежал вдоль речки Уршак. Недалеко от его впадения в Белую, рядом с трактом на Стерлитамак расположилась дер. Мокроусова. На 1861 г. сельцо Степановка (Богородское, Мокроусово) принадлежало помещице Мокроусовой, имелась усадьба (15 дворовых, 8 муж., 7 жен.), имение находилось в опеке из-за смерти владельцев. Ещё 28 января 1854 г. у титулярного советника Степана Сергеевича Мокроусова и его супруги Любови Васильевны родилась дочь Анна, но 6 ноября того же года 37-летний С.С. Мокроусов скончался «от удушья»188.

В уставной грамоте селение именовалось Степановка, Богородское, Атаево тож, земля с крепостными принадлежали наследницам умершей титулярной советницы Любови Васильевны Мокроусовой189, малолетним дочерям её Софье и Анне Степановнам Мокроусовым190. Опекуном над имением был назначен сосед коллежский ассесор Алексей Иванович Тетеревников.

В Мокроусово была барская усадьба, из 8 душ дворовых по X ревизии трое изъявили желание получить надел и осесть на землю, пятеро служили до 1863 г. Правда затем, «показанные в грамоте 3 души, имеющие право на надел, отказались от того». Отмечалось, что «существующее господское строение, в котором живут дворовые, за ветхостью в последствии при возобновлении подлежит перенесению на новую усадьбу, отделённую в черте выгона от крестьянского».

Господский выгон лежал южнее деревни, в сторону соседней Королёвки «и вновь заведённого сельца Алексеевки, владения г-жи Тетеревниковой». Можно предположить, что дворянская усадьба стояла примерно там же.

Уставную грамоту за малолетних помещиц в марте 1862 г. составил опекун А.И. Тетеревников при содействии уездного предводителя дворянства191. В 1864 г. крестьяне (23 души) сельца Степановки, Богородское тож, малолетних девиц Софьи и Анны Степановны Мокроусовых перешли на выкуп за 2760 руб.192

На 1874 г. владение наследников Мокроусовых при Степановке ещё существовало, но старая и, видимо, давно заброшенная усадьба исчезает (к 1895 г.). После того как 14 июля 1899 г. вдова генерал-майора Анна Степановна Савина (в девичестве Мокроусова) была введена во владение, она свою долю в общем поместье (111 дес. 438 саж. из 335 дес. 700 саж.) за 1110 руб. уступила дочери действительного статского советника Ольге Александровне Лузгиной, видимо, племяннице193. К началу XX в. продаются последние угодья.

Выше по течению Уршака, на берегу старицы, ещё в середине XX в. соединявшейся с речкой, стоит дер. Искино. Здесь находилось несколько дворянских имений, полюбовное размежевание границ которых назначили на лето 1852 г.: «Сельца Николаевки Искино тож, владения Коллежской Ассесорши Кадомцевой, Штабс Капитана Егора, Губернского Секретаря Николая Шестаковых [надо Шестаковских], Коллежской Секретарши Панковой и Губернской Секретарши Коноваловой»194.

На 1861 г. в небольшом сельце Искино (Николаевская) располагалось сразу пять небольших дворянских поместий: Кадомцевых (14 чел. дворовых, 9 муж., 5 жен.), Шестаковского (11 дворовых, 5 муж., 6 жен.), Коноваловой и Шестаковского (9 дворовых, 4 муж., 5 жен.), Варсобы (4 дворовых, по 2 муж. и жен.) и Харитоновой (1 муж., 2 жен. дворовой прислуги). Всеми хозяйствами управляли старосты.

В реальности дворянских усадеб в Искино было меньше, просто дворовые были поделены между наследниками умершей матери, коллежской ассесорши Надежды Ивановны Кадомцевой. Единая уставная грамота по сельцу Никольскому, Искино тож, составлялась на имение титулярных советниц Любови Андреевны Варсоба195 и Елизаветы Андреевны Харитоновой, губернского секретаря Льва Андреевича Кадомцева, умершего коллежского регистратора Аркадия Андреевича Кадомцева и несовершеннолетнего Андрея Андреевича Кадомцева.

Прислугу, оставшуюся от помещика Андрея Кадомцева, поделили так: Варсоба получил две ревизских души, Харитонова – одну, Лев – две, Аркадий – одну и Андрей – пять душ. Лев Андреевич Кадомцев своих двоих дворовых отпустил на волю, у всех вместе оставалось 9 рев. душ дворовых, из которых шестеро служили до 1863 г., трое пожелали получить надел.

Барская усадьба Кадомцевых в Искино стояла, при обозначении границ упоминалось: «встретив владельческую усадьбу». В сентябре 1862 г. все помещики лично подписали уставную грамоту, то есть, если не жили, то приезжали в Искино из Уфы.

По единодушному согласию имение в 1863 г. было сдано в казну как мелкопоместное за 7800 руб. Правда, оказалось много долгов и недоимок на сумму 6324 руб. 86,5 коп.196 Оставшаяся часть поместья с усадьбой, видимо, стояла нежилой. В 1876 г. землю распродавал доверенный помещиков Андрей Андреевич Миславский197. В один день 14 октября 1876 г. он продал 106 дес. «с находящимися на ней домом и другими хозяйственными постройками» коллежского советника Андрея Яковлевича Варсобы при Никольском, Искино тож, уфимскому купцу 2-й гильдии К.И. Смирнову за 2500 руб. И числившиеся за дочерью Верой Андреевной Варсоба 161 дес. при Искино тоже ушли Корниле Ивановичу Смирнову за 2500 руб.198

Рядом находилось поместье губернской секретарши Елизаветы Егоровны Коноваловой, в усадьбе которой служили 4 ревизских души дворовых, один захотел перейти в крестьяне и получить землю, прочие оставались до 1863 г. Жильё помещицы находилось внутри селения, в 1862 г. указывались границы: «дошед до огорода Крестьянина Козмы Семёнова линия поворотилась […] онаго переулком между состоящими: домом Г. Коноваловой [и строением] Крестьянина Козмы Семёнова до самого озера Улукуль»199. На выкуп крепостные Е.Е. Коноваловой в дер. Никольской (Искино) (6 рев. душ) перешли в 1871 г. всего за 434 руб.200 Елизавета Егоровна Коновалова в возрасте 42 лет умерла 16 августа 1872 г., Уфимский уездный суд разыскивал наследников имения при сельце Никольском (Искино тож)201.

Про третье в Искино имение Николая Егоровича Шестаковского сведений мало. Числившиеся за ним 5 ревизских душ дворовых находились во втором его поместье в сельце Панково202. В 1861 г. по раздельному акту имение при Искино (19 муж., 20 жен.) унаследовала Марья Петровна Шевякова, племянница, видимо, из помещиков Бирского уезда. Она владела землёй в 1874 г., в 1881 г. за наследниками Константина Шевякова203 при Искино и Новопанково числилось 383,5 дес., а в 1895 г. в Осоргинской волости дворянин К.Н. Шевяков являлся собственником 49,05 дес., включая усадьбу в 1 дес. Затем имение исчезает.

Но и после передачи крестьян с наделом в казну, за помещиками осталась остальная земля и господский дом. По сведениям на 1874 г. здесь были владения Е.А. Харитоновой204, Льва Андреевича Кадомцева и появился Павел Андреевич Кадомцев, а также Елизаветы Коноваловой и чиновника Андрея Варсобы.

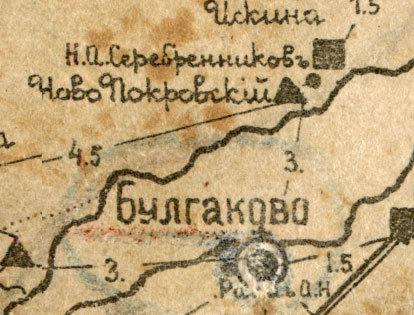

К 1881 г. земля при Искино (177 дес.) принадлежала Дмитрию Николаевичу Коновалову205, к 1895 г. никого из старых искинских помещиков не осталось. Появляются новые собственники, в 1912 г. при Искино имел землю купец Н.А. Серебренников с усадьбой на площади 3 дес. По всей видимости, к концу XIX в. большинство старых господских домов, превратившихся в летние дачи, были окончательно распроданы.

В 4,5 верстах от Искино вверх по левому берегу Уршака, за старицей раскинулась деревня Фомичёво. На 1861 г. большим имением наследников Фомичёва при дер. Никольское (Фомичёво) управлял староста. Стояла обширная барская усадьба, где трудились 30 чел. дворовых (14 муж., 16 жен.).

Дослужившийся до дворянства уфимский чиновник Василий Иванович Фомичёв приобрёл имение Никольское, Фомичёво тож, которое унаследовали два его сына от первой жены – титулярный советник Павел и корнет Гавриил206. В 1840-е гг. отставной титулярный советник Павел Васильевич Фомичёв проживал в Уфе. 36-летний П.В. Фомичёв скончался 10 апреля 1845 г. «от горячки», похоронен «на градском кладбище». Ротмистр Гаврила Васильевич Фомичёв служил в Уфимском казачьем полку. У последнего с супругой Елизаветой Ильиничной 16 ноября 1844 г. родился сын Леонид207.

На 1861 г. имение числилось за наследниками, а уставную грамоту в 1862 г. составлял уже единоличный владелец коллежский секретарь Василий Павлович Фомичёв208. Было ещё поместье в дер. Горки Бугульминского уезда Самарской губернии (810 дес., 142 чел. об. п.), которое унаследовали от П.В. Фомичёва сыновья, отставной штабс-капитан В.П. Фомичёв и мичман 28-го флотского экипажа Стефан Павлович Фомичёв209.

При обширной усадьбе, доставшейся от деда, служили 14 душ дворовых, из которых после X ревизии троих отпустили на волю, ещё одному был «выдан увольнительный акт» после манифеста 1861 г. Четверо пожелали поступить в Никольское сельское общество с правом наделения землёй. Оставшиеся 6 рев. душ дворовых (один умер) не пользовались землёй и не собирались переходить в крестьяне.

Неуклонное сокращение штата дворовой прислуги свидетельствовало, что наследник не собирался жить в поместье, достаточно удалённом от Уфы. В сельце имелся пруд, водопой из которого «и из колодезя, находящагося на Господском дворе», разрешался свободно жителям.

В.П. Фомичёв очень быстро перевёл своих крестьян (56 ревизских душ) на выкуп в 1863 г., получив ссуду в 6533 руб.210 Такая оперативность была не случайна. Едва началась реализация Великой реформы в Уфимской губернии, как в мае 1861 г., не дожидаясь утверждения границ мировых участков, были назначены первые три в Уфимском уезде мировых посредника и в их числе коллежский секретарь Василий Павлович Фомичёв211. Мировые посредники непосредственно занимались в 1861–1863 гг. составлением уставных грамот, согласованием интересов крепостных крестьян и помещиков.

Он был самый необычный из мировых посредников в Уфимском уезде, его участок включал западные волости. Подписанные В.П. Фомичёвым документы отличались детальным разбором прав и обязанностей, качественным оформлением. На него даже жаловались отдельные землевладельцы.

Так, опекун над имением Бардаковой в дер. Любимовке Сокуров в своей жалобе приводил, якобы, слова В.П. Фомичёва: «Помещики до издания Положения неумели управлять крестьянами, мотали, продавали и меняли крестьян на собак и проч.» В оправдание мировой посредник возражал, что «мне так часто приходится объясняться с крестьянами, что не смотря на всё желание я не могу упомнить всех моих выражений, но смею уверить, что такой безсмыслицы я сказать не мог»212.

Именно к В.П. Фомичёву поступил служить кандидатом (помощником) писатель П.И. Добротворский в 1861 г., оставивший краткие, но яркие зарисовки его портрета. «"Фомичёв, – всегда с любовью вспоминает Пётр Иванович, – был моим учителем в буквальном смысле этого слова – он научил меня снисходительно относиться к мужику, к тому невежественному мужику, который перешёл к мировым посредникам в своём, можно сказать, первобытном состоянии"»213. Литератор добавлял: «Какие хорошие люди стояли тогда у дела крестьянской реформы. Взять хоть этого Фомичёва – Василий Павлович был просто идеальный посредник. Не даром он и сейчас (более 30 лет) служит судьёю в Балакове, Николаевского уезда, Самарской губернии. Как он умел говорить с крестьянами, как он умел ладить с помещиками и те, и другие ему верили. Не даром он успел в первые же два года составить во всём участке уставные грамоты, и везде по добровольному соглашению, с полными наделами (за исключением с. Моисеева, где крестьяне на основании каких-то документов выхаживали своё право на землю), и большинство крестьян своего участка успел перевести на выкуп, прекратив этим все обязательные их отношения к помещикам»214.