полная версия

полная версияДворянская усадьба Южного Предуфимья (вторая половина XIX в.)

Эти косвенные свидетельства подтверждают предположение из статьи Б.А. Азнабаева о принадлежности семьи Фомичёвых к уфимскому «культурному гнезду». Видимо, поэтому уже в 1870-х г. Фомичёв исчезает из рядов местных землевладельцев, нет его среди служивших в Уфимской губернии на 1873 г.

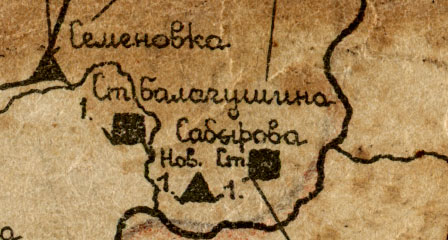

Южнее, на небольшом притоке Уршака стояла дер. Балагушино (затем Старо-Балагушино), старинная деревня, к началу XIX в., во время Генерального межевания именовалась Нечаевка или Красный Яр. Это было владение губернского секретаря Льва Ивановича Благушина215.

Его сын Евграф Львович Благушин подарил эту деревню своей дочери Варваре Евграфовне в качестве приданого при выходе её замуж за подполковника Михаила Ивановича Кублицкого. Супруги жили в Старо-Балагушино, в церкви соседнего села Подлубово в 1828 г. была крещена их единственная дочь Мария Михайловна, которая в 1843 г. обвенчалась с майором Павлом Ивановичем Гиршем216. Скорее всего, до своей смерти (около 1848 г.) в Старо-Балагушино проживала вдова Варвара Евграфовна Кублицкая (по крайней мере, в летние месяцы).

На 1861 г. дер. Балагушино (Нечаевка) с усадьбой и 17 чел. дворовых (9 муж., 8 жен.) принадлежала семейству дворян Гирш. У них было ещё поместье в селе Лавочном возле Уфы. Хотя все 9 ревизских душ дворовых остались служить до 1863 г., хозяева здесь не жили, делами заведовал староста.

Уставную грамоту составили в декабре 1861 г. на сельцо Балагушино, Красный Яр тож, полковника Павла Ивановича Гирша и детей Александру Перевощикову, Николая Гирша, Варвару Гирш и других. По сохранившемуся плану в овраге был пруд, рядом кладбище, но усадьба не показана217.

Выкуп производился вместе по обоим поместьям (Лавочное в Дмитриевской волости и Старо-Балагушино), южное имение было продано в 1870-е гг.

Ниже фотография Александры Павловны Перевощиковой – дочери последнего владельца Старо-Балагушино П.И. Гирша. Подробнее о судьбе семейства Гиршей – Перевощиковых рассказывается в статье Л.В. Рожковой.

Южнее Балагушино лежала помещичья дер. Листовка. На 1861 г. она именовалась Никитино218 (сельцо Вознесенское) и стояла там усадьба с 12 чел. дворовой прислуги (5 муж., 7 жен.). Хозяйкой являлась коллежская советница Софья Степановна Листовская. Дворовых по уставной грамоте числилось 6 душ и все остались служить до 1863 г. Делами заведовал староста, скорее всего, хозяйка лишь наезжала сюда.

При разделе земель в 1863 г. было оговорено условие о переносе барского дома, который, видимо, стоял внутри крестьянских дворов. «Господскую усадьбу, скотный двор, ригу, помещица обязывается снести в течение 6-ти лет, а хлебный запасный магазин подлежит снесению в черту крестьянской усадьбы»219.

Скорее всего, Листовку называет в своих воспоминаниях сын помещицы – Иван Степанович Листовский, живший в Уфе до конца 1850-х гг. Когда в деревню «приходили бабы с ягодами или по каким-нибудь другим хозяйственным делам, говорили они с моею матерью смело, держали себя просто, и я не помню, чтоб когда-нибудь её лицо, при разговоре с ними, не украшалось улыбкою. В прощённый день, т. е. последний день масляной недели, многие крестьяне приезжали к нам в город. Они кланялись в ноги моей матери, целовали у неё руку и просили простить, если в чём-нибудь перед нею прегрешили или огорчили. "Бог простит" – отвечала мать – "Меня простите Христа ради". […]

Когда скончалась моя мать, не смотря на бездорожье (4 марта), все крестьяне из ближайшей к Уфе деревни (33 версты) прибыли на погребение и не допустили ставить гроб на катафалк. Несли его до кладбища на руках, наперерыв добиваясь этой ноши, а катафалк следовал пустой»220.

Семейство Листовских перебралось в Уфу в 1830-е гг. После кончины отца 54-летнего коллежского ассесора Стефана Андреевича Листовского 9 апреля 1843 г.221 во главе семьи встала его вдова София Стефановна Листовская, которой принадлежали городское жильё в приходе Спасской церкви и поместье в Листовке. Она была урождённой Благушиной, скорее всего, получила землю в качестве приданого (родители: Степан Львович Благушин и Глафира Григорьевна, урождённая Баженова).

В 1867 г. коллежская ассесорша Софья Степановна Листовская и 67 ревизских душ сельца Листовского, Вознесенское тож, договорились о выкупе за 6271 руб. 20 коп.222 Хотя С.С. Листовская уже в 1871 г. сдавала в аренду землю (396 дес.) в 30 верстах от Уфы223, часть угодий продавалась224, но старая усадьба при Листовке сохранялась.

Вдова коллежская ассесорша София Стефановна Листовская скончалась 4 марта 1875 г. в возрасте 70 лет, отпевали в Успенской церкви Уфы225. В наследство вступили дети, семья была многочисленная – пять сыновей и дочь226. Но не все сыновья остались жить в Уфе (Иван и Николай227), здесь служили трое – Александр, Пётр и Андрей Степановичи Листовские.

На 1873 г. самый высокий пост занимал статский советник Андрей Степанович Листовский228, член губернского по крестьянским делам присутствия по башкирским делам. Причём высокий пост А.А. Листовский занимал не по должности или выбору от дворянства, а как представитель правительства! Он сделал успешную карьеру, но, видимо, сначала (до 1866 г.?) за пределами края, где и женился. Действительный статский советник Андрей Стефанович Листовский скончался в возрасте 52 лет «от ревматизма» 14 февраля 1878 г.229

Наиболее известен был брат Александр Степанович Листовский, в 1873 г. – коллежский ассесор, исполнявший обязанности Уфимского городского головы (заступающий место), член попечительного совета Мариинской женской гимназии, в 1881 г. – мировой судья в Уфе, оставивший ряд публикаций230. Коллежский советник Александр Степанович Листовский в 1893–1899 гг. занимал одну из высших должностей в местном аппарате управления: Уфимского губернского предводителя дворянства.

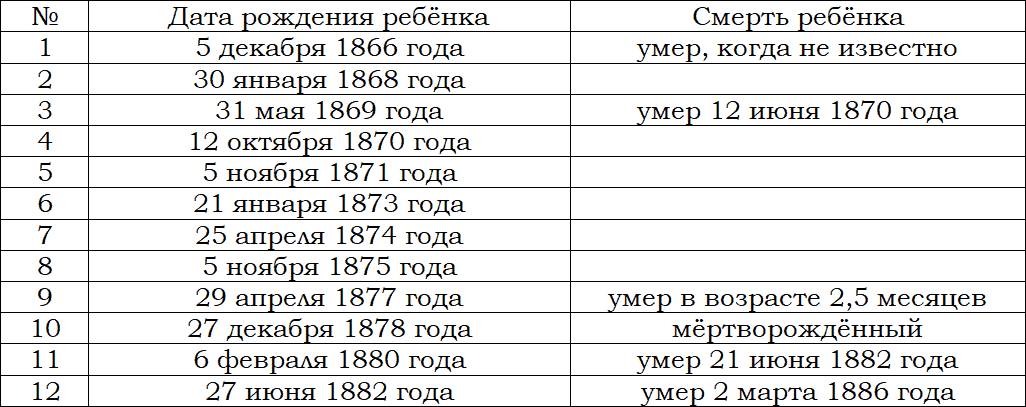

Как и братья, А.С. Листовский окончил Казанский университет, где, скорее всего, познакомился с будущей женой Марией Ивановной Плешановой (1844 г. р.) из известной купеческой фамилии. Большая семья: Александр (род. 5 декабря 1866 г., умер в детстве), Евгений (род. 30 января 1868 г.)231, Сергий (31 мая 1869–12 июня 1870), Иоанн (род. 12 октября 1870 г.), Александр (род. 5 ноября 1871 г.), Владимир (род. 21 января 1873 г.), Мария (род. 25 апреля 1874 г.), Пётр (род. 5 ноября 1875 г.), Ольга (род. 29 апреля 1877 г., прожила 2,5 месяца), 27 декабря 1878 г. появилась мёртворождённая девочка, Борис (6 февраля 1880–21 июня 1882), Екатерина (27 июня 1882–2 марта 1886).

В крёстные (восприемники) новорождённых, кроме старших собственных детей, бабушки, братьев Андрея, Николая (1869 г.), Петра (с супругой), сестры В.С. Вениери, приглашались жена брата Ивана Мария Феликсовна в 1871 г., вдова потомственного почётного гражданина Глафира Кузьминична Плешанова (бабушка по матери младенца) в 1875 г.232 Посторонние крайне редко выступали восприемниками у Листовских, что свидетельствует о прочных внутрисемейных связях.

Последний брат Пётр Степанович Листовский тоже служил, коллежский ассесор, с 1866 г. надворный советник. В 1873 г. он занимал должность мирового посредника 3-го участка Уфимского уезда, одновременно занимаясь коммерцией. П.С. Листовский был агентом сразу двух страховых обществ в Уфе: Российского Страхового от огня Общества 1827 г. и «Двигатель», Общества Страхования грузов. Действительный статский советник Пётр Стефанович Листовский скончался 25 августа 1911 г. в возрасте 80 лет «от грудной жабы», отпевали в Успенском храме 28-го233.

П.С. Листовский также удачно женился. Супруга – Надежда Александровна происходила, видимо, из дворянского рода Ястребовых, у них было имение под Иглино. Семью сначала преследовала ранняя кончина детей. Рождались: Надежда (1 сентября 1864–29 июля 1865), Пётр (род. 20 апреля 1866 г.), Борис (3 сентября 1867–3 июля 1868), Иоанн (7 января – 13 июня 1869), Борис (21 декабря 1869–23 августа 1870), Димитрий (род. 18 февраля 1872 г.), Надежда (род. 29 июля 1875 г.)234.

Именно братья Александр и Пётр унаследовали материнское поместье в Листовке. Более того, они скупают земли к северу и востоку от Уфы. С 1873 г., видимо, Александр переселяется в приход Ильинской церкви. На 1883 г. ему принадлежала большая усадьба, современный Дом-музей С.Т. Аксакова. К 1881 г. южное поместье перешло к супругам Александру Степановичу и Марии Ивановне Листовской. По переписи 1895 г. в Осоргинской волости находилось владение только А.С. Листовского площадью 433,87 дес., но без усадьбы. Скорее всего, практичные Листовские решились избавиться от сельскохозяйственного «актива». В 1890-е гг. усадьбы отсутствовали во всех их земельных владениях. Потомственные чиновники, они не имели традиций помещиков. Лишь пока была жива матушка, происходившая из старинной уфимской дворянской фамилии и привыкшая к «барской жизни» в деревне, она обитала в сельской усадьбе и жилой комплекс сохранялся.

Скончался действительный статский советник Александр Стефанович Листовский 25 февраля 1899 г. в возрасте 59 лет «от порока сердца». 27-го его торжественно отпевали в самой престижной, «дворянской» Александро-Невской церкви Уфы. На Старо-Ивановском кладбище у Листовских, видимо, был семейный склеп, где нашли упокоение Стефан Андреевич († 1843) и Александр Степанович Листовские235. А 16 декабря 1899 г. в возрасте 70 лет умерла жена действительного статского советника Петра Степановича Листовского Надежда Андреевна236.

Неподалёку от Листовки Листовских лежала дер. Ломоносовка. На 1861 г. она именовалась Николаевка (Бильяза), при усадьбе служили 7 дворовых (3 муж., 4 жен.), а владельцами были коллежский советник Николай Александрович237 и его жена Надежда Васильевна Ломоносовы (план на имение был выдан в 1824 г.). Им также принадлежала дер. Тарбеевка к западу от города, а также было имение в Белебеевском уезде.

Это был единый хозяйственный комплекс, в котором были задействованы дворовые. Так, 3 ревизских души дворовых числились в Николаевке, а проживали в Тарбеевке, и наоборот. Все дворовые остались служить до 1863 г. На декабрь 1862 г. дворовые из Белебеевского уезда находились здесь в Ломоносовке (Николаевке), из которых один землю не получил и не желает.

Видимо, стремясь избавиться от избыточного числа дворовых, помещики в 1861 г. 7 чел. дворовых в Николаевке и в Белебеевском уезде перечислили в крестьяне. На практике это не было исполнено, власти потом отменили решение помещиков.

Из описания границ видно, что на крестьянском выгоне «находится господское строение и при оном берёзовая сбереженная роща» (200 саж.), которые от помещиков потребовали снести и вырубить. Был при деревне мельничный пруд238. Скорее всего, усадьба в Ломоносовке была не столько жилая, сколько хозяйственная. Крепостные (только Н.В. Ломоносовой) перешли на выкуп в 1864 г. за ссуду помещикам от казны в 6240 руб.239 Земли Ломоносовых сохранялись к 1874 г., часть тогда же перешла Ширковой240, к 1881 г. проданы оставшиеся угодья.

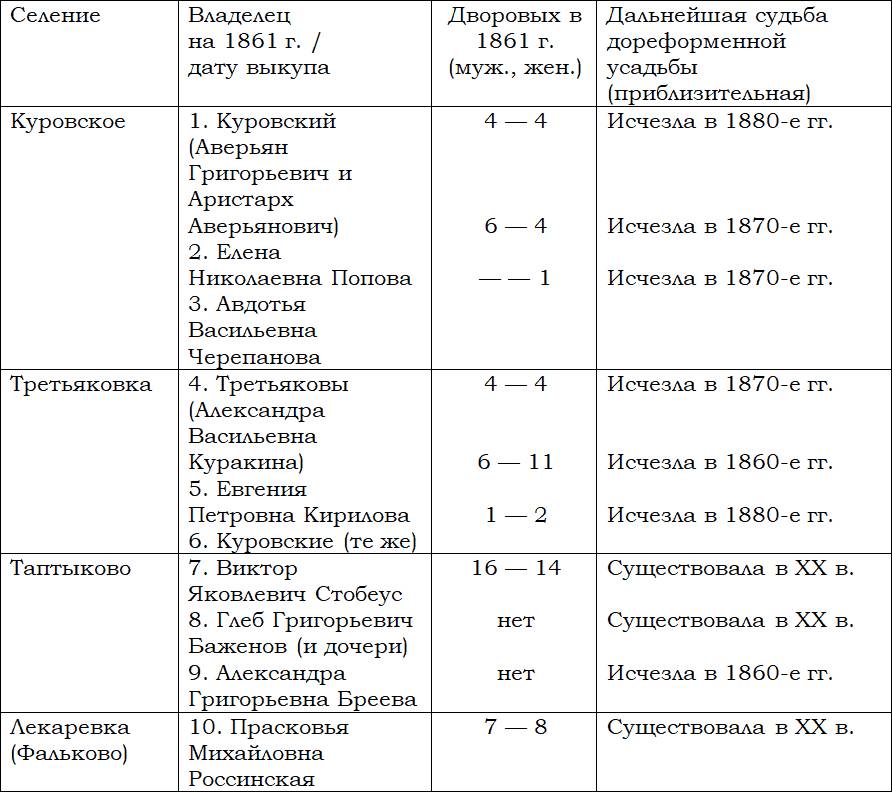

Таким образом, всего в Осоргинской волости на момент отмены крепостного права стояла 31 дворянская усадьба с крепостной дворовой прислугой (таблица).

Изучение судеб дворянских поместий и усадеб неразрывно связано с семейными историями. Всего во второй половине XIX в. из 31 дворянской усадьбы свыше половины (18) были ликвидированы (проданы, снесены) уже в 1860–1870-е гг. Несмотря на близость к городу и плодородные земли процесс гибели старых поместий продолжался, в начале XX в. уцелело лишь пять старинных барских особняков. Хотя возникали новые, чисто предпринимательские хозяйства, они лишь территориально были связаны с прежним миром дворянской усадьбы, уходящим корнями в крепостную эпоху.

Наряду с источниками экономического характера, в данной работе использован большой массив генеалогической информации. Хотя не были привлечены метрические книги сельских церквей, где регистрировались рождения, браки и смерть живших поблизости дворян-помещиков, информация метрик только городских православных храмов позволяет серьёзно уточнить и скорректировать данные других источников. Тем более, что почти все помещики Уфимского уезда имели городское жильё и предпочитали регистрировать изменения в личной жизни именно в городских церквях, многие из которых официально обслуживали прилегающие деревни. Не забудем, что крещение в традиционном православном социуме – важное, торжественное событие, крёстные несли обязательства всю жизнь, поэтому крестить младенцев престижно было именно в Уфе. В скромную сельскую церковку высокопоставленных крёстных (восприемников) не пригласишь.

Генеалогическая информация не просто дополняет сведения уставных грамот, статистики по землевладению и сделок с недвижимостью, она часто меняет понимание истории дворянского поместья. Социокультурные и демографические процессы нередко оказывались более значимыми, чем экономические.

Степень «выживаемости» дворянского поместья и усадебного мира зависела отнюдь не только от рыночной конъюнктуры, цен на хлеб и рабочие руки, обеспеченности хозяйства скотом и инвентарём, транспортной инфраструктуры. Среди ориентированного на военную или государственную службу дворянства редко встречались люди, интересовавшиеся агротехникой, желавшие посвятить себя сельскому хозяйству и навсегда осесть в деревенской глуши. Почти обязательное высшее образование устремляло молодые поколения дворян делать карьеру в иных сферах, только не в экономике.

Преуспевавшее семейство Листовских держало усадьбу в Листовке лишь пока была жива матушка, происходившая из старинного уфимского дворянского рода Благушиных, для которой жизнь в сельской усадьбе была нормой. После её кончины дети распродают эту и другие усадьбы, хотя земельные владения сохранялись. Городским чиновникам было достаточно дачи.

Своеобразной «кузницей» женихов являлся уфимский гарнизон. Очарованные блестящими офицерами местные невесты из дворянских семейств составляли им партию и покидали город и губернию. Зятья-военные также не испытывали влечения к сельскохозяйственному труду, примеров, когда посторонние отставные военные возвращались в Уфу и вставали во главе имения почти нет. Если даже они наследовали землю, как Губские, она быстро распродавалась.

Сходный вариант представляли сыновья местных помещиков, отслужившие в армии и вернувшиеся домой. В основном они выбирали государственную и земскую службу, успешных предпринимателей среди них было крайне мало.

Только из среды помещиков «средней руки» выходили профессиональные аграрии. Невысокий уровень благосостояния заставлял оставаться в деревне, где жизнь дешевле, высшее образование часто было не по карману. А выросшие среди сельского социума дети возглавляли и продолжали привычное дело. Правда, таких в Осоргинской волости оказалось всего двое – К.В. Стобеус и А.В. Баженов.

Важнейшее значение имел демографический фактор. Именно богатые дворяне-помещики уже с начала XIX в. (см.: автобиографическую прозу С.Т. Аксакова) начинают активно использовать качественную медицинскую помощь. В этих семьях укореняются основы бытовой гигиены, что всё вместе понижает детскую смертность. Но традиции высокой рождаемости, двухлетний, даже годовой цикл родов сохраняются.

Посмотрим рождаемость в семье Александра Степановича и Марии Ивановны Листовских. Они жили постоянно в Уфе, видимо, всех младенцев крестили в городских храмах. Следующая таблица показывает ситуацию в семье А.С. и М.И. Листовских.

Всего Мария Ивановна Листовская, происхождением из купеческой семьи Плешановых, 1844 года рождения, рожала 12 раз в возрасте от 22 до 38 лет. Интервал между родами всегда составлял один или два года, не более!

Из 12 родившихся детей выжили ровно половина – шестеро. Отметим, что детская смертность чётко фиксируется в начале детородного процесса (два случая) и в конце, когда истощённый организм матери производил ослабленное потомство. Все четверо последних детей скончались, не прожив четырёх лет. Именно в конце детородного периода у Марии Ивановны случился мёртвый ребёнок (выкидыш).

Брат Пётр Степанович Листовский женился поздно и на потомственной дворянке Надежде Андреевне (около 1829 г. р.). Она начала рожать только в 35 лет, а последняя дочь появилась у неё на свет в 1875 г., когда матери исполнилось 46 лет.

Всего у Надежды Андреевны родилось семь детей, четверо умерли в младенческом возрасте, но двое сыновей и дочь выжили. Интервал между родами примерно такой же: 1864, 1866, 1867, 1869, 1869, 1872, 1875 гг. В 1869 г. она рожала 7 января и 21 декабря. Единственный трёхлетний интервал случился перед появлением на свет последней дочери Надежды, здорового ребёнка. Обе матери – Мария Ивановна и Надежда Андреевна прожили долгую жизнь, несмотря на частые роды.

Таким образом, у А.С. Листовского выжило шестеро детей – пять сыновей и дочь, у брата Петра – трое. Такое изобилие наследников никак не способствовало сохранению единого усадебного комплекса. Что ярко видно на примере семейной истории чадолюбивых Осоргиных и их потомков (Нагаткины, Ильины, Филиповичи, др.).

Огромная латифундия непрерывно делилась, большинство наследников сельским хозяйством не собирались заниматься, земля распродавалась. Пример сельца Осоргино показывает и обратную сторону демографического «бума» в помещичьих семьях. Среди многочисленной родни всегда находились бездетные, «старые девы», согласные жить в одиночестве в увядающих дворянских «гнёздах», что способствовало продлению жизни усадьбы. Так, последние полвека имение Нагаткиных при Осоргино возглавляли одинокие женщины.

Но исключать экономический фактор полностью никак нельзя. Интерес представляет «отросток» осоргинского дворянского «куста» – имение в Дебовке. Хозяева – дворяне Дебу – жили далеко, но поместье не продали вплоть до 1917 г. Собственность переходила внутри семьи. Плодородные чернозёмы и близость к рынкам сбыта (Уфа, речные пристани), видимо, обеспечивали устойчивую рентабельность хозяйства, которым руководили наёмные менеджеры (управляющие). Аналог в крепостную эпоху – Нижегородка Шереметевых.

В Осоргинской волости зафиксировано любопытное явление, которое встречается и в других местах Уфимского уезда, назовём его фактором «мигрантов».

Успешное развитие, процветание фамильного бизнеса определялось вхождением в семью представителя более низшего социального слоя. Энергичный, способный человек, выросший в скромной, если не бедной обстановке, брал на себя руководство помещичьим хозяйством. И даже в условиях пореформенного упадка дворянства семья богатела, скупались новые имения, росли доходы (тоже у Листовских).

Самым ярким примером воздействия этого «миграционного» фактора стала Прасковья Михайловна Россинская (1823–1880). Урождённая Шкапская, из мелких провинциальных чиновников, уездных дворян, она удачно выходит замуж за высокопоставленного служащего удельного ведомства, надворного советника Владимира Петровича Россинского.

Несмотря на столь же частые роды, именно Прасковья Михайловна встаёт во главе обширного хозяйства, приобретает новые имения, именно она упоминается в источниках как «бизнес-леди». Семья Россинских резко расширяет свои владения, сыновьям и дочери достаётся обширное наследство. Но, затем включаются выше указанные процессы, и писатель Б.Д. Четвериков в начале XX в. зафиксировал угасание семейного дела у сына-юриста П.В. Россинского.

Аналогичные процессы в большей степени проявлялись в лежавших южнее Булгаковской и других волостях Уфимского уезда, имевших лучшие природные характеристики.

Глава II. На юге Уфимского уезда

(Булгаковская и другие волости)

К востоку от Уршака, граница проходила почти точно по реке, находилась Булгаковская волость241. Первоначально, с июня 1861 г. она именовалась Воскресенская (в 1851 г. в селе Булгаково выстроили церковь во имя Воскресения Христова). Когда летом 1861 г. среди помещичьих крестьян ввели волостное деление, к югу от Уфы возникли пять волостей.

В июне 1861 г. образованы Воскресенская волость, куда вошли Булгаково (Воскресенское), Никольское (Нижне-Угличинино), Топорнино (Петровка), Петровка (Завьяловка), Лидино (Гординовка), Николаевка (Рыбная слобода, Аксакова), Грушино (Верхне-Угличинино в составе сельских обществ Ивановского, Угличининского и Протопоповского), Троицкое (Владимировка, Елизаветовка), Новиковка (Угличинино), Искина (Николаевская) – общества Шестаковское и Кадомцевское.

Подлубовская волость в 1861 г. включала селения Подлубово, Бекетово, Алакаевку (Петровку), Бильязы (Никольское), а также хутор Харан-Аббат (Адзитарово). В 1870-е гг. хутор Хорам-Абат при дер. Адзитарово (свыше 2281 дес.) принадлежал жене войскового старшины Хадиче Джангировне Джантуриной242. И недолго существовала Никольская волость, куда вошли Никольское (Романóвка), Дурасово, Степановка (Чесноковка), Упадышевка и Кизяк.

Затем объединились Осоргинская и Таптыковская волости, а к Воскресенской (Булгаковской) волости присоединились Подлубовская и Никольская волости243, также произошёл «обмен» деревнями с соседями, от которых Барейшево, Тетеревникова и Ивановка отошли в Воскресенскую, а Искино в Осоргинскую волость Уфимского уезда.

Ниже карта Воскресенской (Булгаковской) волости (№ 11) в конце 1890-х гг. Двойной линией показан гужевой тракт на юг, в Стерлитамак и далее в Оренбург.

Хотя граница между Осоргинской и Булгаковской волостями проходила по речке Уршак, часть селений последней лежала и на левом берегу, вдоль Оренбургского тракта. Около дороги из Уфы в Стерлитамак стояла небольшая дер. Тетеревниково (она же Мокроусова, так как от соседней дер. Мокроусово всего полторы версты). На 1861 г. сельцо Алексеевка (Тетеревникова, Атаева244) принадлежало помещице Тетеревниковой и здесь стояла усадьба с 20 чел. дворовых (10 муж. и 10 жен.). Делами заведовал староста, хозяйка постоянно в деревне не жила.

Коллежская ассесорша Софья Ильинична Тетеревникова245 недолго владела поместьем в сельце Алексеевке, Атаево тож. В сентябре 1855 г. она купила имение (70 дес.) за 400 руб. сер. «со всем находящимся на этой земле строением» у титулярной советницы Надежды Павловны Дядиной, а та приобрела его в августе 1854 г. у титулярного советника Николая Степановича Королёва. Земля переходила из рук в руки.

Новая хозяйка собиралась здесь обосноваться и завести постоянную усадьбу. Она активно скупает крепостных у коллежской секретарши Анны Михайловны Чеснок в сельце Степановке, что лежало значительно южнее, в 1855, 1856, 1857 гг., у надворной советницы Екатерины Филипповны Ветошниковой в 1860 г. в сельце Ветошниково «на вывод». А в ноябре 1856 г. Тетеревникова приобрела не только крестьян, но и «дворовых людей» в дер. Михеевой у губернской секретарши Варвары Ивановны Брудинской (в общем владении с братом подпоручиком Дмитрием Шильниковым246). Крепостных привозили издалека.

По X ревизии (27 мая 1858 г.) в поместье С.И. Тетеревниковой жили 10 душ дворовых и 10 душ крестьян. Из дворовых пятеро остались служить до 1863 г. (один потом убыл), а пятеро пожелали получить надел. Причём, «крестьяне и приписанные в дворовые пользовались землёю в меньшем противу высшего размера количестве». То есть, часть дворовой прислуги уже занималась сельским хозяйством.

Создать усадебный комплекс С.И. Тетеревникова не успела, грянула реформа и в октябре 1862 г. 15 душ вчерашних крепостных и 67,5 дес. земли были приняты в казну247. К началу 1870-х гг. Тетеревниковы продали поместье, среди землевладельцев не значились. Они, видимо, уезжают в Оренбург. На конец 1879 г. у коллежского советника Алексея Ивановича Тетеревникова там был каменный двухэтажный дом248.

По обе стороны тракта, на берегах стариц Уршака раскинулась деревня, которая на 1861 г. значилась как Ивановка (Атаевка, Королёва), затем из неё образовались две отдельные деревни Королёвка и Атаевка. Накануне отмены крепостного права здесь находилось сразу пять дворянских владений, земли которых оставались не размежёванными. Лишь на лето 1861 г. были назначены землемерные работы в даче сельца Ивановского, Атаево тож, владениях Королёвых, Атаевых и прочих на площади в 1690 дес. 390 кв. саж.249