полная версия

полная версияДворянская усадьба Южного Предуфимья (вторая половина XIX в.)

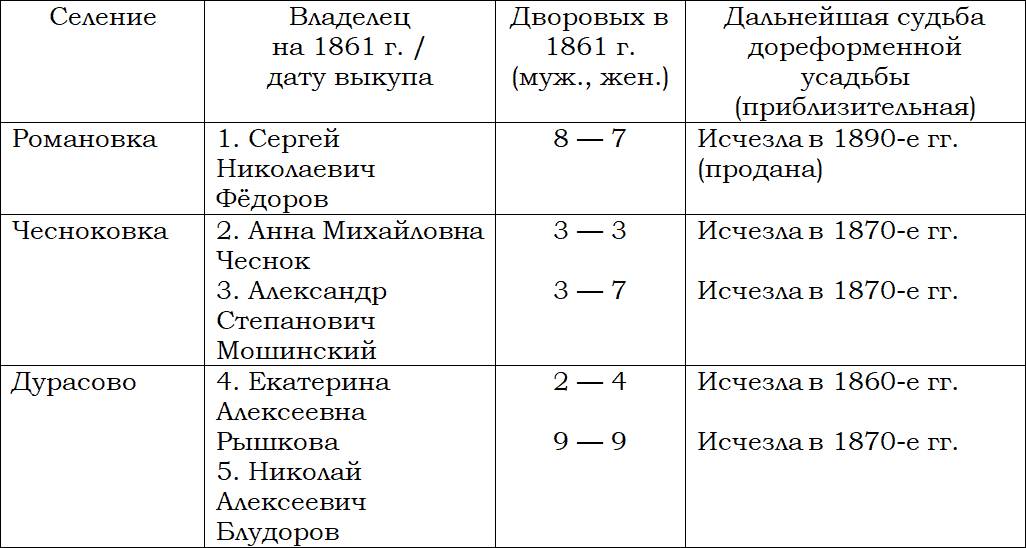

На 1861 г. в Никольском (Романовке) находилось поместье с усадьбой (15 дворовых, 8 муж., 7 жен.), принадлежавшее губернскому секретарю Сергея Николаевичу Фёдорову372. Правда, в уставной грамоте 1862 г. дворовые не упоминались вообще. В Никольском была базарная площадь, где вели торговлю373. Крепостных (194 ревизских души) перевели на выкуп в 1863 г. за 23 280 руб.374 Причём за С.Н. Фёдоровым в Романовке числилось два имения, поместье было в меньшем по численности. Хозяйством заправлял бурмистр, господа постоянно здесь не жили.

Возле мишарской деревни Абраево лежал небольшой выселок Кизяк (23 ревизских души), на 1861 г. представлявший совместное владение С.Н. Фёдорова и титулярного советника Николая Алексеевича Блударова (в документах разные варианты написания фамилии). Жители были записаны при Николаевке (Фёдорова) и Дурасовке (Блударова). В 1864 г. владельцы перевели их на выкуп за 2760 руб.375

Коллежский секретарь С.Н. Фёдоров на 1874 г. владел несколькими поместьями на юге Уфимского уезда, общей площадью около 4 тыс. дес. Это была известная личность, входившая в ряды местной элиты376. В 1861 г. при открытии губернского по крестьянским делам присутствия по приглашению министра внутренних дел от дворян-помещиков, как лучшие знатоки вопроса, были включены только два человека: М.В. Авдеев и С.Н. Фёдоров377. В 1875 г. после ухода в отставку Уфимского уездного предводителя дворянства А.А. Топорнина именно С.Н. Фёдоров был избран на его место, затем переизбран в 1877 г., но в 1878 г. внезапно скончался378.

Сын, поручик Николай Сергеевич Фёдоров введён во владение наследством в феврале 1880 г. Ему от отца также досталось имение в Бугульминском уезде при сельце Шешминском (Глазово). Дела наследника шли неважно. Поручик не платил по векселю ещё от 21 августа 1878 г. надворному советнику И.Т. Сидорову (долг 1 тыс. руб.). Бугульминское имение было заложено в Нижегородско-Самарском земельном банке и 27 февраля 1881 г. его купил потомственный почётный гражданин Александр Епифанович Поносов379, брат известного уфимского купца.

В 1881 г. среди землевладельцев значился Николай Сергеевич Фёдоров (имение при Костарёво и Никольском, 2908 дес.). В 1880–1885 гг. кандидатом Уфимского уездного предводителя дворянства избирался поручик лейб-гвардии Уланского полка Николай Сергеевич Фёдоров380. Но 19 июня 1895 г. штабс-ротмистр Николай Сергеевич Фёдоров продаёт всё имение (свыше 2251 дес., из них 1721 дес. при с. Никольском в Уфимском уезде, а 530 дес. возле речки Уршак в Стерлитамакском уезде) дворянину Михаилу Иакинфовичу Ловейко за 52 000 руб.381

К северу от Абраево, в долине маленькой речки Кизяк лежала деревня Упадышевка (Подышевка, Упадышевская), где лежало поместье Упадышевских, дворовых не имелось, усадьбы, видимо, тоже. Хозяйством заправлял староста.

На 1861 г. именьице принадлежало коллежскому регистратору Аркадию (Ивановичу, надо Николаевичу) Упадышевскому с прочими наследниками (девица Софья Николаевна382). Поместье (9 душ крестьян, без дворовых) было в залоге в Оренбургском приказе общественного призрения с 1858 г. за 800 руб.383, и у полковника Павла Петровича Ушакова заняли в 1854 г. 735 руб.

Власти долго искали владельцев, «по жительству Г.г. Упадышевских в Нижнем Новгороде». Но служивший в местной казённой палате А.И. Упадышевский в 1863 г. уволился в отставку «и отправился в Казань», где на 1871 г. проживал в доме Перцова, в первой части на Малой Проломной улице. Он собирался приехать в Уфу «в скором времени» для оформления бумаг.

В 1864 г. имение Упадышевские сдали в казну за 1350 руб., оставшиеся земли (102 дес.) Аркадий продал мещанам Ивану и Ефиму Лебединцевым в 1871 г.384 Но не все.

На 1874 г. за Аркадием Николаевичем Уподышевским числилось 100,5 дес., даже по переписи 1895 г. в Караякуповской волости дворянину С.Н. Упадышеву принадлежало 7,63 дес. одной пашни. К началу XX в. последний участок был продан.

И к Абраевской волости относилась находившаяся за водоразделом, уже на спуске в долину Дёмы маленькая деревня Чесноковка, которая в 1861 г. носила названия ещё Степановка и Машинское. Здесь находились два маленьких имения Мошинского (дворовых 3 муж., 7 жен.) и трое крестьян, а также помещицы Чеснок (дворовых 3 муж. и 3 жен.), 37 крестьян. Мошинский сам управлял хозяйством, вторым командовал староста.

Владение коллежской секретарши Анны Михайловны Чеснок формировалось постепенно через покупку земли и людей по пяти сделкам в 1848, 1849, 1850 и 1852 гг. Но земли были неплодородные и крестьяне не хотели оставаться здесь жить385. Поместье было отмежёвано в 1855 г., по X ревизии числилось 15 душ крестьян и 3 души дворовых, «но из дворовых Пётр Яковлев постоянно находится на оброке, сын его Степан при ней Чеснок, а Лев Петров в 1859 году отпущен на волю». Видимо, обитаемого дворянского жилья здесь не существовало.

А.М. Чеснок уже в 1862 г. подала прошение о передаче имения в казну, в феврале 1864 г. поместье «ныне умершей» владелицы было принято за 1500 руб., которые отправили в дворянскую опеку «для раздела между наследниками». Опекуном назначили чиновника Белова386.

По списку 1874 г. ещё числились пустошь Аюханова Александра Степановича Мошинского387 (30 дес.) и имение А.М. Чеснок при Степановке (123 дес.), хотя Анна Михайловна Чеснок скончалась 5 июля 1862 г. в возрасте 42 лет от чахотки (отпевали в Успенской церкви)388.

Одна помещичья деревня на юге Уфимского уезда в начале XX в. числилась в Сафаровской волости. Это сельцо Дурасово, где в 1861 г. находилось поместье Блударова и вместе с ним в сельце проживала Рыжкова, наверняка в одной усадьбе, за ней крестьян вовсе не имелось389, были только дворовые – 2 муж., 4 жен. Довольно большое село лежит в выгодном месте на берегу реки Дёмы, недалеко от возникшей позднее железнодорожной станции Шингак-Куль.

Дворянка девица Екатерина Алексеевна Рыжкова (подписывалась по-старинному как Рышкова390) была сестрой Н.А. Блудорова. За ней числилось по уставной грамоте лишь 13 ревизских душ крестьян, дворовые не упоминаются. Она обменялась угодьями с братом (видимо, ранее и крепостными), а в 1863 г. своё именьице сдала в казну за 1950 руб.391 Возможно, пожилая помещица проживала в Дурасовке.

Основное число крепостных принадлежало титулярному советнику Николаю Алексеевичу Блудорову392 (122 ревизских душ крестьян и 9 рев. душ дворовых). Дворовые все остались служить до 1863 г. Но по уставной грамоте в Дурасовке проживали крепостные также губернского секретаря Сергея Николаевича Фёдорова (8 дворовых и 36 рев. душ крестьян). Из фёдоровских дворовых трое пользовались землёй и пожелали получить надел, двоих уволили на свободу, двоих передали правительству, последний остался служить до 1863 г. Очевидно, что у С.Н. Фёдорова в Дурасовке серьёзной усадьбы не имелось. Он вообще доверил получение повинностей с крестьян Блудорову.

В Дурасовке стоял общественный хлебозапасный магазин, имелась базарная площадь (право торговли осталось у помещика), граница указывалась «по дороге идущей от господской усадьбы в деревню Чувалкипову»393, видимо, барский дом стоял возле Дёмы.

Но выкупная сделка с крестьянами сельца Дурасовки (134 ревизских души) заключалась только с титулярным советником Николаем Алексеевичем Блударовым за 16 080 руб.394 С.Н. Фёдоров как владелец крепостных в Дурасовке уже не упоминается.

Н.А. Блудоров был известным деятелем. В 1861 г., когда началась подготовка отмены крепостного права, собрание предводителей дворянства Оренбургской губернии именно его выбрало своим представителем в только что открытое губернское по крестьянским делам присутствие395. Н.А. Блудоров являлся членом Оренбургского губернского дворянского комитета, где обсуждались проекты отмены крепостного права, и представил свои предложения в особом мнении «относительно надела помещичьих крестьян землёю и определения повинностей»396.

Н.А. Блудоров отличался многочисленными финансовыми сделками и махинациями397. На июль 1852 г. 1500 дес. при сельце Дурасовке были выставлены на торги за долг Блударова уже умершей жене надворного советника Авдотье Васильевне Филиповичевой в 2857 руб. 17 коп. сер., взятые ещё в апреле 1840 г.398 В 1853 г. Дурасовку снова пытались продать с торгов за долги Блударова отставному полковнику Гавриле Лаврентьевичу Афанасьеву (4500 руб. взяты 24 декабря 1843 г.) и той же А.В. Филипповичевой (1428 руб. 57,5 коп.)399. В сентябре 1855 г. под те же 1500 дес. Н.А. Блудоров занял у подпоручика Николая Апполоновича Аристова 4220 руб. сер. на один год, за просроченную закладную Уфимский уездный суд в 1857 г. снова объявил торги на имение400. В июне 1858 г. Блудоров занял у коллежского советника Феликса Францевича Станкевича 6050 руб. сер. под залог всё тех же 1500 дес. при Дурасовке, жена покойного Анна Павловна подала заявление в суд о просроченной закладной401.

В 1865 г. полиция пыталась разыскать Блудорова по жалобе вдовы титулярного советника Прасковьи Матвеевны Шкапской на просроченную закладную Блудорова от января 1863 г. на сумму 4400 руб. и опять под 1500 дес. при Дурасовке402. В 1866 г. землю выставили на торги за остаток долга в 2500 руб.403

Наконец, на февраль 1868 г. были назначены торги на имение уже покойного титулярного советника Николая Алексеевича Блударова за долг в 6050 руб. с процентами, взятый в 1864 г. у матери и попечительницы малолетних детей умершего коллежского советника Станкевича, коллежской секретарши Анны Павловны Тихановской.

Поместье Н.А. Блударова при сельце Дурасовке представляло собой два участка площадью 1580 дес. с «господским деревянным домом, всеми надворными строениями, каменною ригою для сушки хлеба и прочими хозяйственными заведениями», оценка – 9220 руб.404

По списку за 1874 г. при Дурасовке числились владения Екатерины Алексеевны Рыжковой (161 дес.) и г-на Блударева (3850,5 дес.). Но у последнего в документе стояла приписка: «продал». Наверняка, обременённые долгами отца наследники в 1870-е гг. избавились от имения при Дурасовке, сохранив за собой лишь материнское поместье в Казанской волости.

Дальним потомком Н.А. Блудорова является современный «не очень значительный» писатель Владимир Брюханов, внук уфимского большевика Н.П. Брюханова. Семейные предания дополняют судьбу хозяина Дурасовки.

«Моя бабушка родилась в помещичьей семье. Её мать принадлежала к роду Блудоровых, известному со времён покорения Урала. "Аксаковы были нашими соседями", – любила повторять бабушка. Один из её предков знаменит своей гибелью: когда к его поместью подъезжал сподвижник Пугачёва Чика-Зарубин, то предок вышел навстречу в мундире и с дворянской шпагой – и был повешен на ближайшей осине. Он поступил так, хотя собственные крестьяне предлагали ему спрятаться. Подвиг был, очевидно, не напрасен – и оказался не только гордым жестом: потрясённые крепостные не выдали пугачёвцам его жену и детей, укрыв их среди дворовых слуг. Неизвестно, как повели бы себя иные из них, если бы и глава семейства попытался благополучно спастись!..

Бабушка утверждала, что никто в их роду не сёк крепостных, за исключением единственной особы – крепостной, на которой женился один из предков. Может быть, так оно и было…

Крах постиг Блудоровых уже при жизни моей бабушки – где-то к концу 1880-х годов: её дед проиграл в карты родовое поместье – утверждалось, что шулеру. Дочь пострадавшего, моя прабабушка, была женой его управляющего, тоже дворянина, Николая Попова»405.

Действительно, 21 августа 1868 г. в Покровской церкви Уфы 22-летняя Надежда, дочь титулярного советника Н.А. Блудорова, обвенчалась с 24-летним губернским секретарём (на 1880 г. коллежский советник) Николаем Михайловичем Поповым406. Овдовевшая надворная советница Надежда Николаевна Попова скончалась в Уфе 15 декабря 1913 г. в возрасте 67 лет407.

Семья проживала в Уфе, где в Скорбященской церкви Богоугодных заведений 18 мая 1901 г. 22-летняя дочь надворного советника Вера Николаевна Попова и вышла замуж за 22-летнего дворянина Николая Павловича Брюханова408, будущего большевистского наркома. У неё был брат Антон Николаевич Попов, который лишь в 40 лет 30 мая 1911 г. обвенчался с 30-летней домашней учительницей Марией Григорьевной Лифшец409.

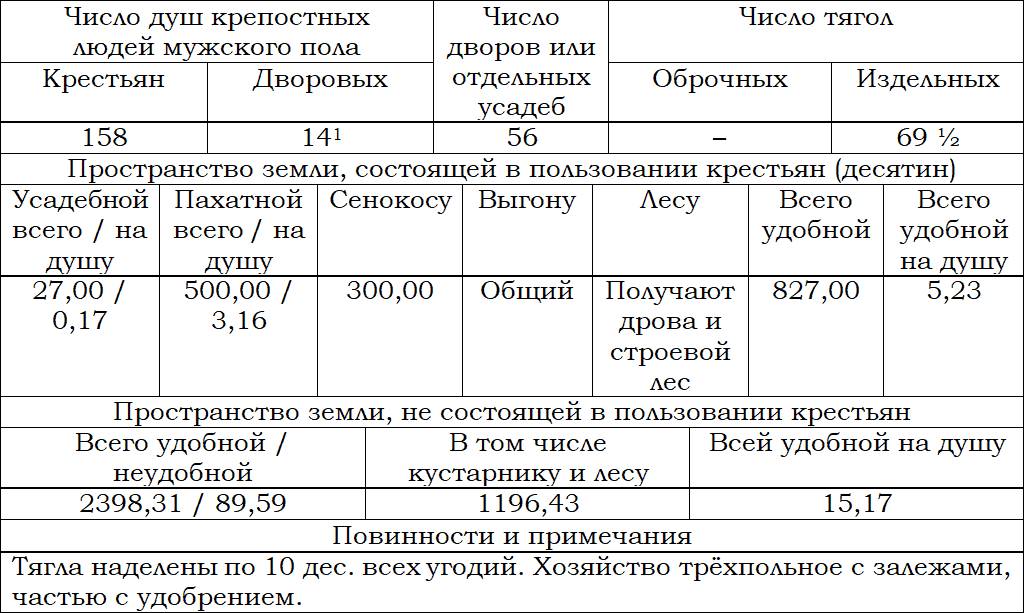

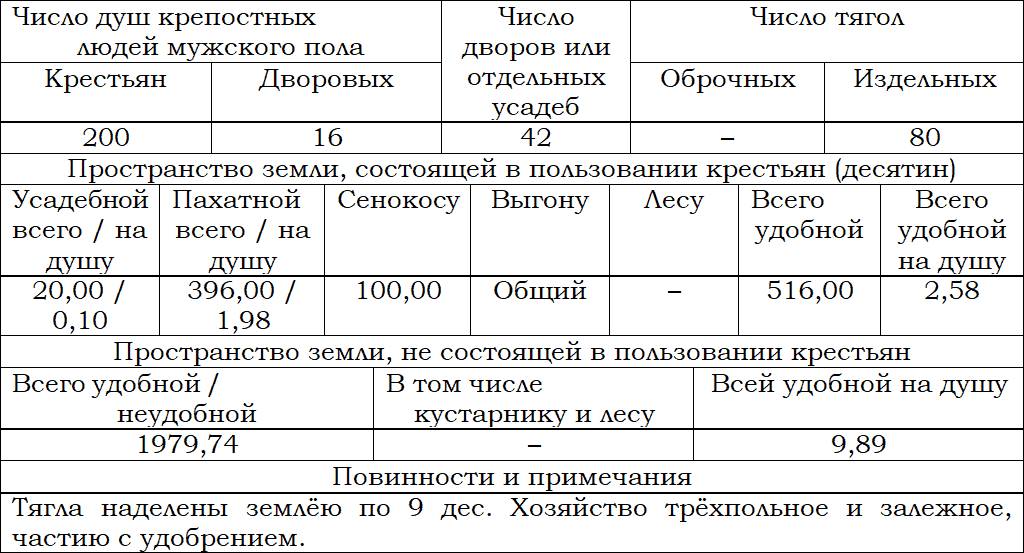

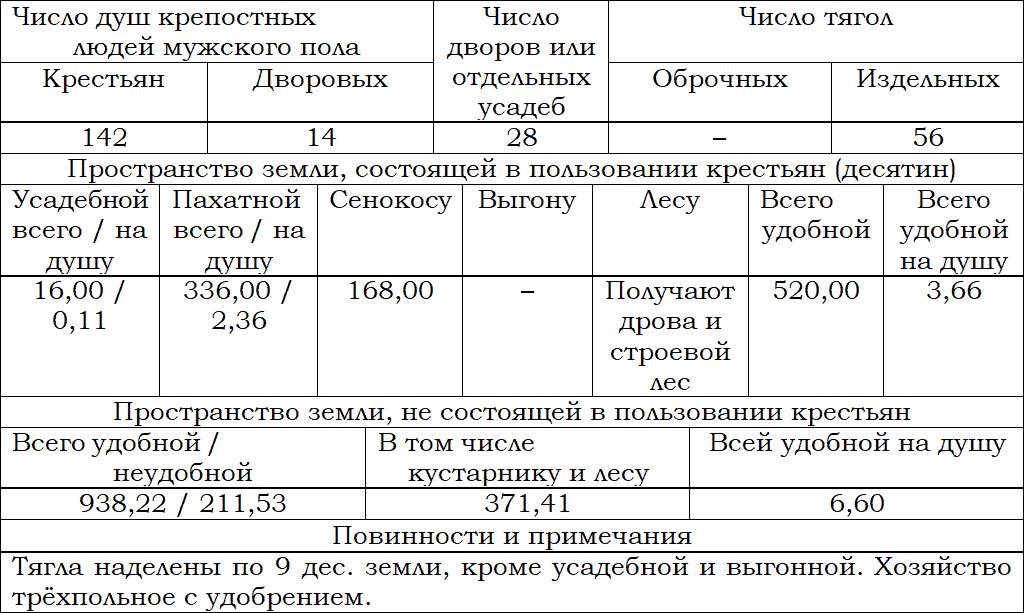

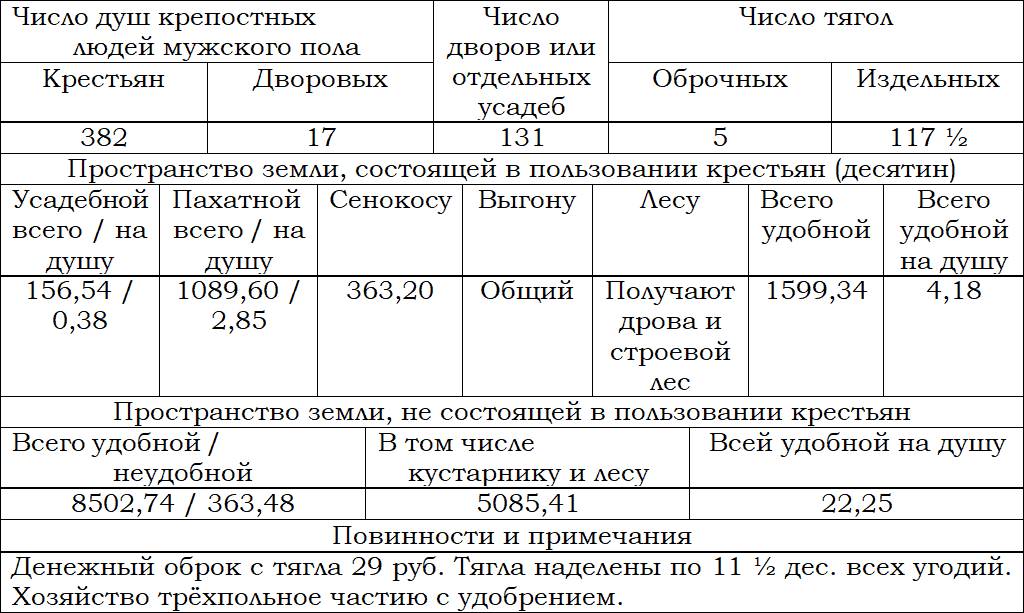

Итоговые сведения по самым южным волостям Уфимского уезда (Абраевская и Сафаровская) показывает таблица.

В трёх дворянских селениях крайне южных волостей Уфимского уезда никто из помещиков не дожил до наступления нового столетия. Здесь ситуация уже была сходна с положением дворянского хозяйства Белебеевского и Стерлитамакского уездов. Обилие дешёвой плодородной земли, выброшенной на рынок с 1860-х гг., стимулировало быстрое развитие предпринимательского крестьянского (или купеческо-мещанского, городского) хозяйства, конкуренцию с которым консервативное дворянское поместье не выдерживало. Приход железной дороги в 1888 г. способствовал резкому повышению ценности земли и доходности имений, но из вышеперечисленных помещиков почти никто не дождался новой эпохи.

Эпилог

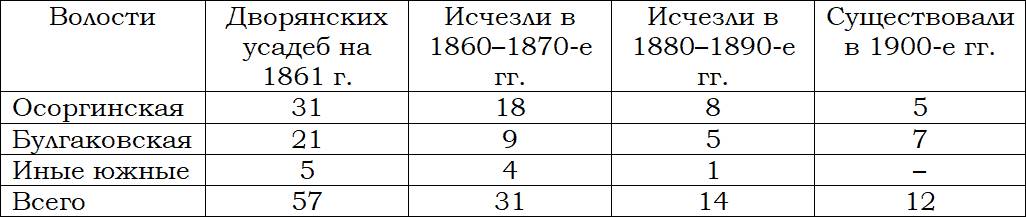

Изучение судеб дворянских поместий, лежавших в южной части Уфимского уезда, в наиболее благоприятных природно-климатических условиях, после отмены крепостного права в 1861 г. в целом показывает близкую картину, как в Зауфимье и северных лесных волостях. Если там к 1900 г. выжило лишь 13% дворянских усадеб (сохранилось в руках старого дворянства или их прямых потомков)410, то ситуацию в южных волостях Уфимского уезда демонстрирует следующая таблица.

Если на востоке и севере в первые два пореформенных десятилетия погибло (продано, ликвидировано) 65% дворянских усадебных комплексов, то на юге – 55%. Степень выживаемости помещичьих хозяйств на плодородных чернозёмах юга была несколько выше. В 1900 г. сохранились 21% старых фамильных дворянских «гнёзд».

Однако, преувеличивать природно-климатические факторы не стоит. По материалам переписи 1912–1913 гг. площадь посевов свыше 100 дес., то есть наличие достаточно рентабельного аграрного производства, зафиксирована лишь у Ляховых (два имения), Россинских и Стобеусов. Если добавить хозяйство Новиковых, видимо, сложившееся в пореформенные десятилетия в Булгаковской волости, окажется, что абсолютное большинство выживших дворянских поместий к югу от Уфы в начале XX в. представляли собой разновидность загородных дач.

Например, в старинном имении Нагаткиных при Осоргино в 1912 г. хлеба посеяли на площади всего в 31 дес., держали 3 лошади и 10 коров. Существовать на доходы со столь скромного производства, естественно, было не реально. Фамильные «гнёзда» финансировались за счёт проживавших в городе, служивших представителей семьи.

Отметим в таблице полное исчезновение дворянских поместий в самых южных, лесостепных волостях Уфимского уезда. Аналогичная ситуация была в соседних Белебеевском и Стерлитамакском уездах, где к концу XIX в. происходило бурное развитие фермерства по «американскому» пути. Конкуренцию с новыми сельскими предпринимателями из крестьян и купцов «благородное» сословие не выдерживало.

В отличие от предыдущей монографии по восточным и северным волостям, по дворянству южных волостей Уфимского уезда собран обширный генеалогический материал. Он расширяет представления о роли демографического фактора в судьбах правящего сословия Российской империи. Сохранявшаяся традиционно высокая рождаемость при проникновении именно в дворянские богатые семьи основ медицины и гигиены повышала степень выживаемости потомства. В результате раздел наследства становился одним из главных механизмов упадка дворянского хозяйства и гибели помещичье-усадебного мира.

С учётом, что социокультурная ориентация в воспитании дворянской молодёжи была направлена на военную и государственную службу, новые поколения собственников проживали за пределами старых усадеб, в лучшем случае в Уфе, не имели специального агрономического образования и не испытывали никакого желания селиться в деревенской глуши.

Характерен пример дворянского «гнезда» в Осоргино. Из разлетевшегося по всей стране многочисленного потомства лишь Нагаткины дожили до Первой мировой войны и революции. Устойчивость дворянского усадебного мира в Осоргино в том числе можно объяснить сформировавшимся здесь ещё до 1861 г. своеобразным семейным «коттеджным посёлком»411. Схожая ситуация сложилась в Таптыково.

Рядом проживали семьи близких родственников или очень давних соседей. С учётом недальней Уфы это сохраняло своеобразный социум, общение всех поколений дворян Осоргиных – Нагаткиных – Филиповичей и прочих. Жизнь в изоляции, в отдалении от культурного мира современной (городской) цивилизации являлась не по силам большинству дворян, тем более, что необходимо было учить детей. Очаги концентрации дворянских поместий в виде неродственных «гнёзд», как например в Зубово, распадались достаточно быстро.

Сопоставление экономических и демографических материалов показывает важное значение обновления дворянского сословия, назовём его фактором «мигрантов». Влившаяся в ряды семейств старого уфимского дворянства «свежая кровь» способствовала процветанию имений даже в непростых условиях пореформенной перестройки хозяйства на рыночные рельсы, что ярко показывает пример Прасковьи Ивановны Россинской. Да и семейства Ляховых и Стобеусов, достаточно успешных помещиков, тоже можно отнести к «мигрантам», только они прибыли немного ранее в Уфу, как Виктор Яковлевич Стобеус или Эпинет Петрович Ляхов. Добавим, что «миграционный» фактор наблюдался только в южных волостях Уфимского уезда, на восток уезда алчные нувориши не стремились.

Демографические материалы показывают яркую картину деградации, упадка старого уфимского дворянства во второй половине XIX в. Регулярными становятся браки с представителями «низших» сословий, причём не духовенства, офицерства, мелкого чиновничества или даже купечества, непрерывным потоком в дворянские фамилии вливались выходцы из мещан и крестьян. «Омужичивание» мелкопоместного уфимского дворянства приняло такие масштабы, что дворянской крови у их потомков было не больше, чем русской у Романовых.

Материальное оскудение, социокультурная деградация, массовое проникновение в ряды дворянства выходцев из менее образованных страт, привносивших свои вкусы и традиции, приводило к переходу отдельных потомков уфимского дворянства в ряды контрэлит, в состав революционного подполья.

Из уфимских дворян вышли известные террористы братья Кадомцевы, потомок дворян Блудоровых – нарком Брюханов, прибывший в Уфу Свидерский, дворянин Черниговской губернии, женился на дворянке Резанцевой, сестра которой вышла замуж за другого большевика Цюрупу, на сестре последнего в свою очередь был женат князь В.А. Кугушев. Аналогичная ситуация была среди уфимских эсеров, например, из дворян происходил В.П. Гиневский412. С эсерами был связан и писатель Михаил Осоргин.

Качественное, принципиальное изменение социума Уфы и её окрестностей произошло до революционных потрясений 1917 г. Старое уфимское дворянство в начале XX в. выглядело уже как реликт, чудом уцелевший в новых условиях. Российское общество стало иным, чего не поняли на самом верху Российской империи.

Приложение

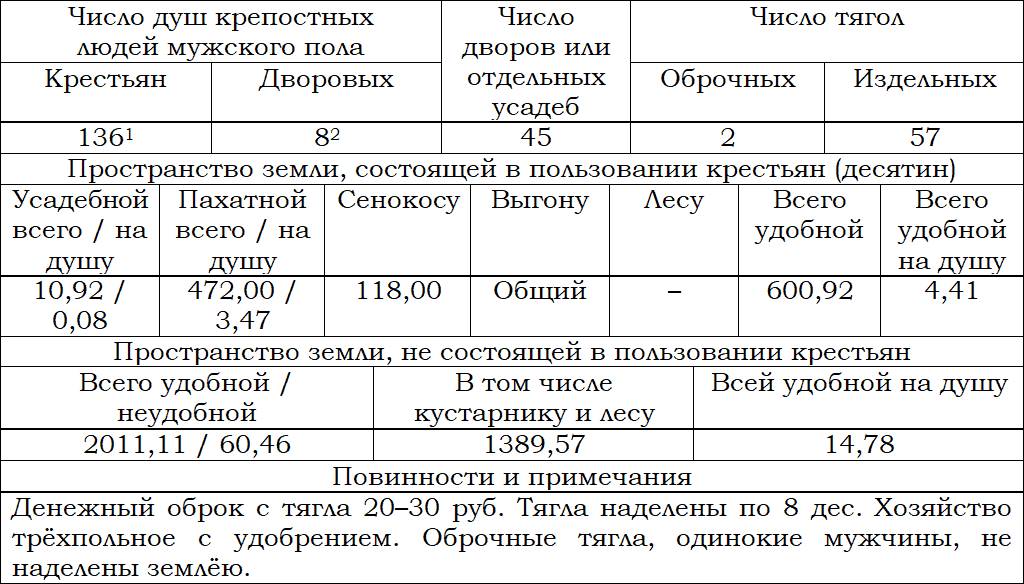

Крупнейшие поместья Уфимского уезда в 1860 г.

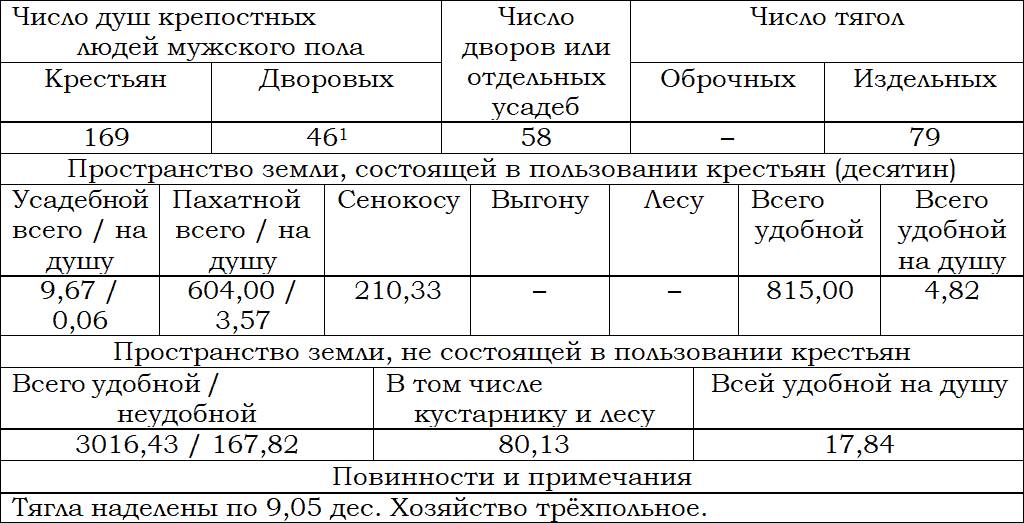

Праск. Мих. Россинская, сц. Елоначево с деревнями

1 2 без земли.

2 Из дворовых один на оброке, платит 30 р. в год.

Ек. Петр. Ляхова и её дети, сц. Алакаево

1 Из дворовых трое на оброке, платят 43 р., все вместе или порознь, неизвестно.

Викт. Стобеус, с. Марзаханово

Алекс. Фёд. Нагаткина, сц. Осоргино

1 Из дворовых 7 мужчин на оброке по 25 р., и 9 женщин по 12 р.

Гр. Петр. Резанцев, сц. Знаменское

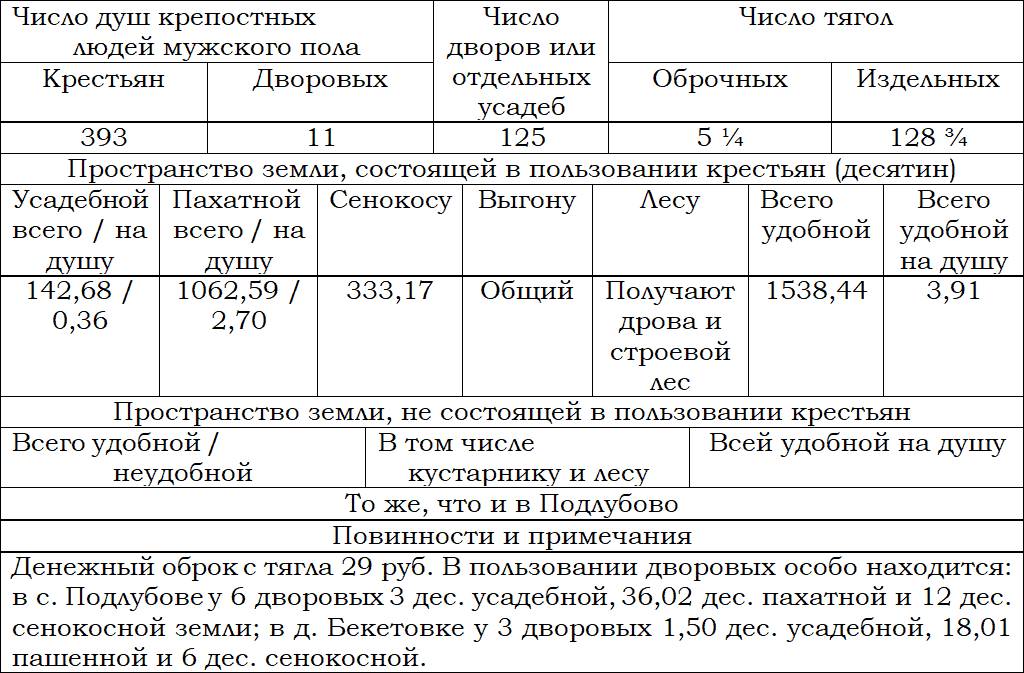

Пётр и Алекс. Алекс. Балашовы и мать их, с. Подлубово

Они же, д. Бекетовка

Пётр Ив. Булгаков, с. Воскресенское

Алекс. Мих. Дебу, сц. Осоргино

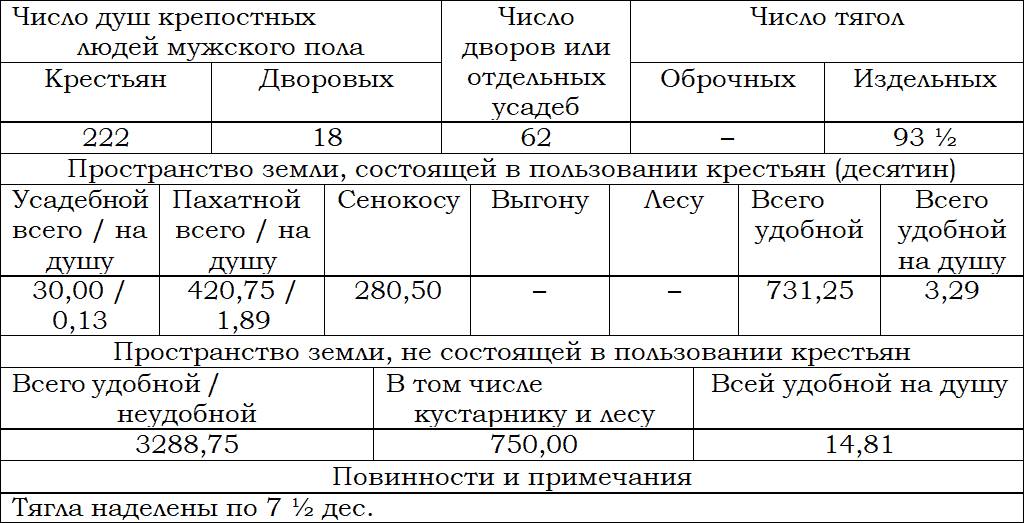

Ник. Алекс. Блударев, сц. Дурасовка

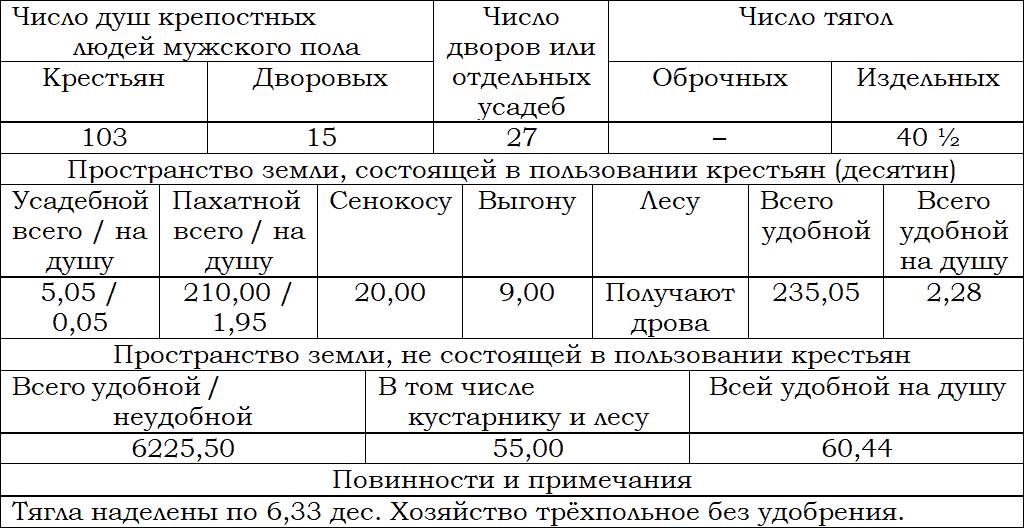

Серг. Ник. Фёдоров, с. Романовка

1 Из дворовых один резчик платит оброку 60 р. в год.

Источник: Приложения к трудам Редакционных коммиссий, для составления положений о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости. Сведения о помещичьих имениях. Том II извлечения из описаний имений, по великороссийским губерниям. СПб., 1860. Извлечение из описаний помещичьих имений в 100 душ и свыше. Оренбургская губерния. С. 2–5.

Список сокращений:

дес. – десятина (казённая + 2400 квадр. саженей + 1,09 га)

дер. – деревня

НА РБ – Национальный архив Республики Башкортостан (Уфа)

Научное издание

Роднов Михаил Игоревич

Примечания

1

Роднов М.И. Дворянская усадьба Уфимского уезда второй половины XIX в. Восток. Север. Уфа, 2017. Доступна на сайте «Роднов и его друзья».

2

Роднов М.И. Судьба помещичьего хозяйства после отмены крепостного права (первый стан Уфимского уезда) // Река времени. 2011. Уфа, 2011.

3

Холодова Е.В. Пореформенные усадьбы Курской губернии. 1861–1917. Курск, 2007; Ким Ю.В. Усадебное хозяйство Мусиных-Пушкиных в XIX – начале XX в. // Вопросы истории. 2017. № 4; Сергазина К. Находки в семейном архиве // Мир музея. 2017. № 10; Чигирева Е.М. Особенности капиталистической эволюции дворянских хозяйств Воронежской губернии после отмены крепостного права // Magistra Vitae: электронный журнал по историческим наукам и археологии. 2016. № 2; Она же. Дворянство Воронежской губернии в пореформенную эпоху: социально-экономические и общественно-политические аспекты жизни сословия. Дисс. … канд. ист. наук. Воронеж, 2016; др.

4

Давыдова О.С. Иконография модерна. Образы садов и парков в творчестве художников русского символизма. М., 2014; Сикорска-Кулеша Иоланта. Женщина в семье литовско-белорусской мелкопоместной шляхты в XIX в. // Женщины на краю Европы / Под ред. Елены Гаповой. Минск, 2003; Пушкарёва Н.Л., Мицюк Н.А. Модернизация материальной культуры раннего детства в российских дворянских семьях второй половины XIX – начала XX в. // Уральский исторический вестник. 2017. № 1 (54); Глебкин В.В. От христианина к дворянину. Системы базовых ценностей «Домостроя» и «Юности честного зерцала» // Россия XXI. № 4, 2013; др.

5

Леонова Татьяна, Шутелева Ия. Нашему педуниверситету – полвека. Клуб исторической реконструкции «ViaViatoris» // Бельские просторы. 2017. № 1 (218); Миронова Е.В. Капиталистические элементы в хозяйственной деятельности помещиков Боратынских // Материальный фактор и предпринимательство в повседневной жизни населения России: история и современность. СПб., 2016; Она же. Путешествия как вид досуга казанских дворян (последняя четверть XIX – начало XX в.) // Гасырлар авазы – Эхо веков. 2016. Т. 1–2; Она же. Семья Боратынских в 1917 году: дворяне в условиях кризиса // Историческая этнология (Казань). 2017. Т. 2, № 2; Мишанина Е.В. Оренбургское поместное дворянство: история, быт, культура. Оренбург, 2017; др. См. также: Роднов М.И. Татарская дворянская усадьба (Уфимский уезд второй половины XIX века) // На пути к возрождению / сост. М.У. Сюндюков, А.Г. Терегулов. Уфа, 2018; Он же. Казань и уфимское дворянство (XIX – начало XX в) // Из истории и культуры народов Среднего Поволжья (Казань). 2018. № 8. Т. 1.