полная версия

полная версияДворянская усадьба Южного Предуфимья (вторая половина XIX в.)

Виктор Яковлевич Стобеус входил в ряды административной элиты региона, с 1862 по 1865 гг. занимал должность предводителя дворянства всей Оренбургской губернии, а затем по 1870 г. – уже Уфимской губернии47, один из ключевых постов в управлении краем. В 1875 г. дворянин В.Я. Стобеус был избран гласным (депутатом) первого Уфимского уездного земского собрания, затем вошёл в состав гласных губернского собрания от уезда48. Имя Стобеуса постоянно мелькало в светской хронике, он жертвовал на Уфимский детский приют в Рождество 1869 г.49 О нём упоминал художник М.В. Нестеров в воспоминаниях: «В тот же момент появились в подъезде высшие чины города – белый как лунь, тучный предводитель дворянства Стобеус и другие»50.

Стобеус прочно обосновался в Таптыково, серьёзно занимаясь агробизнесом. Его конный завод в конце 1860-х гг. входил в число лучших в губернии: «Завод штабс-ротмистра Г. Стобеуса, лошади заводские рысистых пород, 4 жеребца, 6 маток, приплода в течение года – 3, сбыт в Уфе, от 50 до 250 руб.»51 А в 1872 г. реклама извещала: «Уфимского уезда, в сельце Таптыкове, имении В.Я. Стобеус, распродаются из оранжереи, из грунта и в кадках деревья: персиковые разных сортов, абрикосовые, сливы французские, чернослив, груша, вишни шпанские, виноград, лимонные, бедрянка [айва], апельсинные, померанцевые [цитрусовые] разных сторон и тутовые деревья. А также разные цветочные растения – до 80 сортов. Из цветочных растений некоторые есть и в г. Уфе в доме Г. Стобеус»52. К началу 1870-х гг. на всю округу была известна мельница Стобеуса в Таптыково, «где закупается до 10/т. кулей хлеба»53.

Скончался действительный статский советник Виктор Яковлевич Стобеус «от горячки» 27 мая 1876 г. (отпевали в Троицкой церкви Уфы 29-го) на 62 году жизни54.

Отцовское наследство сначала находилось в совместном владении обоих сыновей – Константина и Алексея Викторовичей Стобеусов. Братья 11 марта 1877 г. за 9000 руб. покупают каменный двухэтажный дом в Уфе на улице Большой Казанской (№ 654) у тульской мещанки девицы Евдокии Шарликовой55. А затем они закладывают родительское поместье в Обществе взаимного поземельного кредита на 56 лет с 1 июля 1877 г., получив ссуду в 15 тыс. руб. звонкой монетой56.

На 1881 г. имение при дер. Таптыково ещё показано как совместное владение Константина и Алексея Викторовичей Стобеусов. Но в 1895 г. их земли числятся отдельно: у К.В. Стобеуса – 791,49 дес., в том числе огромная усадьба на площади в 17,5 дес., А.В. Стобеусу принадлежало 269,49 дес., включая усадьбу на территории в 3,55 дес.

К.В. Стобеус на 1883 г. являлся депутатом Уфимской уездной земской управы, на 1893 г. уже А.В. Стобеус состоял членом Уфимской уездной земской управы, на 1903 г. коллежский ассесор Константин Викторович Стобеус служил земским начальником 11-го участка Уфимского уезда (квартира в Таптыково).

Судьба братьев сложились по-разному. Алексей Викторович Стобеус был женат на Анне Васильевне. Младшие дети рождались в Уфе, а не в поместье. 31 августа 1884 г. у них появилась на свет дочь Надежда. В восприемниках были брат К.В. Стобеус и жена статского советника Любовь Васильевна Матвеева (Надежда Алексеевна Стобеус прожила большую жизнь, выписку о её рождении запрашивали в архиве в 1940 г. из города Фрунзе). По сведениям Т.В. Тарасовой, супруга А.В. Стобеуса приходилась сестрой жены Владимира Николаевича Матвеева (1842 г. р.), директора Уфимской мужской гимназии.

Сын Стобеусов Илья умер в трёхмесячном возрасте 7 ноября 1885 г. А 2 марта 1888 г. родилась дочь Лидия, затем 10 февраля 1890 г. – Пётр († 7 ноября 1893 г.). Крёстными мальчика стали действительный статский советник Владимир Николаевич Матвеев и дочь надворного советника Анна Васильевна Тверитинова. Затем, 12 марта 1891 г. в Уфе появились на свет сын Константин, 6 ноября 1896 г. – мёртворождённый мальчик57.

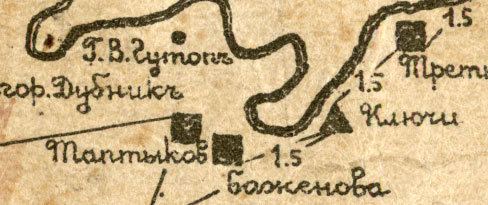

Алексей Викторович Стобеус оказался плохим хозяином. С аукционных торгов осенью 1898 г. поместье А.В. Стобеуса при Таптыково в 259 дес. приобрёл кандидат прав Григорий Владимирович Гутоп за 5700 руб.58

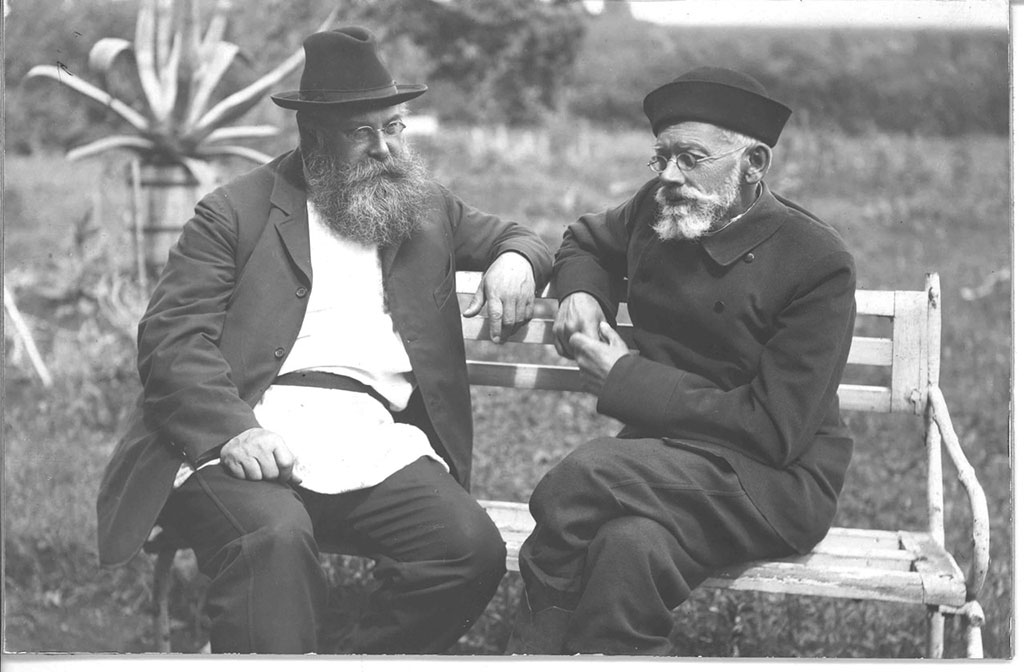

На фотографии соседи – Г.В. Гутоп и К.В. Стобеус (семейная коллекция Стобеусов, благодарю Т.В. Тарасову за снимок):

Неизвестно на что существовало семейство Алексея Викторовича Стобеуса (1855 г. р.), супруга Анна Васильевна Стобеус умерла в возрасте 40 лет 8 апреля 1909 г.59 Есть некоторые сведения о его потомках. Дочь Елена Алексеевна работала библиотекарем в Уфе, вышла замуж за Дауда Махмудовича Шейх-Али (1879–1954) из известного дворянского рода, крупного специалиста в области сельского хозяйства.

Дочь Надежда (в замужестве Фок) преподавала в Уфе, Наталья Алексеевна Стобеус училась во Франции, вышла замуж за учёного ботаника Линда. Константин Алексеевич Стобеус (1891–1954) эмигрировал после Гражданской войны, умер во Франции60. Потомки Стобеусов живут в Башкирии (Стерлитамаке) и Франции. Наталья и Надежда Алексеевны Стобеус:

Часть отцовского поместья сохранил Константин Викторович Стобеус (род. 18 марта 1854 г.), обучавшийся на землеустроителя в институте в Санкт-Петербурге, «но курс наук в оном не окончил». Он унаследовал 813 дес. при Таптыково, затем купил деревянный дом в Уфе. Хозяйствование в поместье сочетал со службой, но тоже связанной с сельской жизнью. К.В. Стобеус в 1881 г., а затем в 1887–1894 гг. занимал должность непременного члена Уфимского уездного по крестьянским делам присутствия. После введения института земских начальников, с 1894 по 1907 гг. служил земским начальником 11-го и 8-го участков Уфимского уездов с жалованьем 2800 руб. в год, коллежский регистратор (1889), губернский секретарь (1895), коллежский секретарь (1896), титулярный советник (1899), коллежский ассесор (1902). Уволен от службы 17 марта 1907 г., допустил неоправданные действия в продовольственном деле. С 1908 г. получал усиленную пенсию в 700 руб. в год.

Константин Викторович Стобеус был женат на Софии Филипповне Гиневской, дети – Виктор (род. 9 ноября 1879 г.) и Мария (род. 10 апреля 1890 г.). На 1907 г. имение в 765 дес. находилось в залоге в земельном банке61.

Семья сохранила жильё в Уфе62. По переписи 1912 г. при Таптыково фиксируется только поместье К.В. Стобеуса – 497,75 дес. с усадьбой в 14 дес., как и в 1916 г. В 1917 г. в Осоргинской волости имение принадлежало уже Виктору Константиновичу Стобеусу63. Летом 1917 г., обследовавшие его поместье близ дер. Таптыковой статистики отметили, что в имении есть 16 построек, в т. ч. барский дом, флигель, 3 амбара, зерносушилка, мельница, конюшня, коровник, телятник, пр. Значительная часть – каменной и кирпичной постройки, общая оценка около 32 тыс. руб. Управлял имением сам владелец64.

В Таптыковском поместье В.К. Стобеус пережил Гражданскую войну и в декабре 1925 г., когда конфисковывали имение, ещё существовали: дом одноэтажный кирпичный, крыт железом, 19 окон с мезонином, всего 12 комнат, размером 21 х 21 х 7 саж. (большевики оценили в 5 тыс. руб.). Рядом стоял флигель кирпичный, крытый железом, с 12 окнами, размером 17 х 9 х 8 саж., но «разрушенный не жилой», стоимостью 1 тыс. руб. Следы грянувшего хаоса показывали молотильный сарай, крытый железом, но в декабре 1925 г. стоявший «без потолка», а также каменная конюшня «развалившаяся»65. Дворянское гнездо Стобеусов в Таптыково дожило до Советской эпохи. В поместье существовал, видимо, семейный некрополь при каменной часовне. Так, в 1916 г. умершую 20 июня Софию Филипповну Стобеус отпевали в Ильинской церкви Уфы, но состоялось «погребение в имении при д. Таптыковой, Осоргинской волости»66.

Вторым постоянным обитателем Таптыково на 1861 г. являлся отставной поручик Глеб Григорьевич Баженов, унаследовавший поместье от родителей. За маленькое имение (8 ревизских душ крестьян) Г.Г. Баженов получил выкупную ссуду в 960 руб. Часть своих владений он выделил дочерям: надворной советнице Ольге Павловской и девице Марье Баженовой. А жильё в Таптыково у него имелось (родительская усадьба).

Весной 1857 г. случился пожар и у Г.Г. Баженова сгорели все документы. В прошении о восстановлении их помещик сообщал, что «в 3-е число прошлого мая месяца от случившегося в сельце Таптыкове пожара сгорело у меня разное имущество, в числе которого и документы […] словом всё без изъятия, что только имелось в доме моём»67.

Наличие в Таптыково в 1861 г. родовой усадьбы Баженовых подтверждает уставная грамота за ноябрь 1862 г. В границах крестьянского надела находим: «от усадьбы помещика Баженова», упоминалось господское гумно.

Усадьба была одна, хотя юридически числилось три поместья. Ещё 11 февраля 1854 г. отец подарил дочерям доли в имении и, помимо земли и крестьян, Марии достался «дворовый Афонасий Ефимов 31 [год] с женою Аксиньей Васильевой 28 лет». Это была единственная семья дворовых, они остались служить до 1863 г. и, наверняка, трудились в общей усадьбе.

Обе дочери сразу же в 1863 г. сдали свои именьица в казну за 450 руб. каждая. О.Г. Павловская сообщала, что «1863 года в начале месяца мая, уезжая из города Уфы в Петербург», просила деньги за имение выслать ей «по месту жительства моего в городе Оренбурге». Муж – надворный советник (католик) Пётр Карлович Павловский на 1865 г. являлся учителем Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса68.

Вторая дочь, М.Г. Баженова жила в Уфе. В 1884 г. её поверенный Мефодий Александрович Конопасевич требовал справку о земле («Артемьевской пустоши») Баженовой при с. Таптыково69. Действительно, Баженовы цепко держались за таптыковские угодья. На землемерных картах около 1912 г. хутор Баженова показан на окраине Таптыково, а южнее, за речкой Берсуван лежал хутор В.Г. Баженова70 (наследников), вблизи дер. Алакаево.

В 1874 г. Баженову принадлежало 429 дес. 575 саж., в 1881 г. у наследников Г.Г. Баженова было 434 дес. 2227 саж. По исследованию 1895 г. в Осоргинской волости располагались владения коллежского советника В.Г. Бажанова – 263,99 дес., в том числе усадьба на площади в 3 дес., дворянина М.Г. Бажанова71 – 115 дес. без усадьбы, В. и К. Г-чей Бажановых – 294,15 дес. и тоже с усадьбой в 3,35 дес.

В мае 1882 г. коллежский советник Владимир Глебович Бажанов по духовному завещанию унаследовал от дворянина Николая Бажанова72 два участка общей площадью 178 дес. 697 саж. А в декабре 1912 г. Уфимский окружной суд утвердил завещание самого В.Г. Баженова73. Его наследниками стали Андрей и Антон74 Владимировичи Баженовы (у обоих по 63 дес. 1680 саж.), дочери получили в половину меньше – по 31 дес. 1920 саж., это Александра Владимировна Галанова и Вера Владимировна Фадеева75. По переписи 1912 г. при дер. Баженова находилось владение дворянина А.К.(?) Баженова (150,77 дес., включая усадьбу на площади 3 дес.).

В 1925 г. большевики изымали остатки имущества бывшего помещика Анатолия Владимировича Баженова76 при дер. Алакаевой Булгаковской волости. Из построек имелись дом бревенчатый «с мизонином» (26 х 8 х 3 саж.). Мезонин и два придела крыты тёсом. Рядом стояли бревенчатый сарай и каретник, крытый железом, с растворчатыми дверьми, а также амбар с пристроем, бревенчатая баня с дощёными сенцами и крытая тёсом. «Дощёной» сарайчик, бревенчатая изгородь и плетень уже были разрушены, но дощаная изгородь стояла на протяжении 180 саж. Тут же была двухпоставная мельница с необходимыми строениями77. Две баженовские усадьбы дожили до новой эры.

Но в Таптыково в 1861 г. стояла и третья усадьба, кроме Стобеусов и Баженовых. Сестра последнего, коллежская советница Александра Григорьевна Бреева78 владела самым крупным поместьем, хотя прислуги не числилось, но в 1862 г. отметили: «дворовых, имеющих право на увольнение было трое, которые, на основании 8 стат. мест. полож. и уволены». То есть барыня, получив Положение об отмене крепостного права, сразу уволила всю свою дворовую прислугу.

Усадьба Бреевой стояла в самом Таптыково. При описании границ указывалось: «на лево господская усадьба, а на право улица и усадьба крестьянского надела». А водопой «в колодезе при Господском дворе и на задах дома в ключе Красотке в изключительном пользовании помещицы» оставался. Уставную грамоту в сентябре 1862 г. А.Г. Бреева подписала сама79. В 1863 г. она договорилась с мужиками о выкупе за 1920 руб.80 Но, не дожидаясь денег, уже весной 1863 г. коллежская секретарша Бреева даёт объявление о продаже земли с усадьбой при Таптыково81, не случайно она быстро избавилась от дворовой прислуги. Видимо, в 1860-е гг. поместье Бреевой было продано, в документах 1870-х гг. она не упоминается. Сама Александра Григорьевна Бреева скончалась 2 апреля 1888 г. в возрасте 77 лет82.

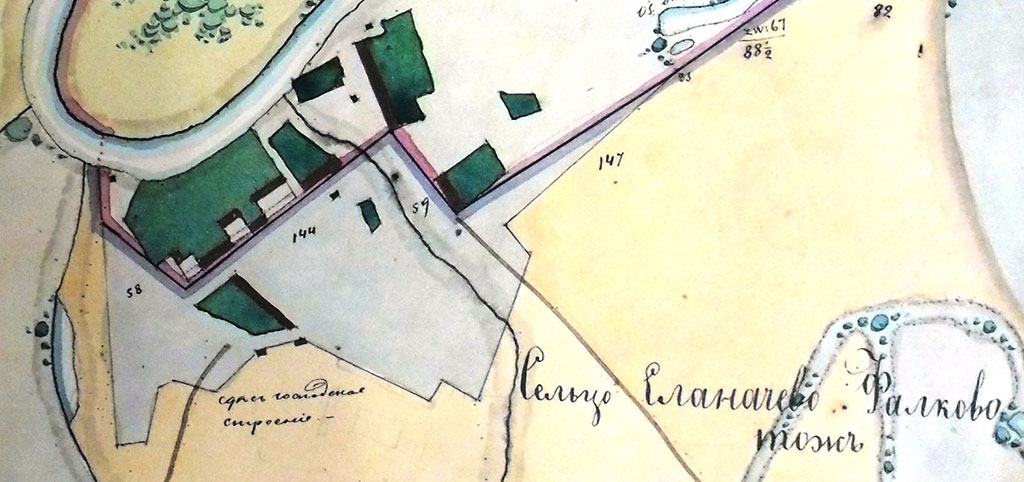

В 5,5 верстах от Таптыково выше по течению Дёмы располагалось сельцо Лекаревка (оно же Фальково83 или Еланачево), на западной окраине которого стояла усадьба Россинских. Хозяйкой на 1861 г. являлась надворная советница Прасковья Михайловна Россинская.

П.М. Россинская, урождённая Шкапская, происходила из рода помещиков Шкапских84. Ей принадлежали три деревни с крепостными по обоим берегам Дёмы: на правом Фальково (Лекаревка), Прасковка (Берказак) и на левом Юматово (Лагерное), которыми управлял отставной фейерверкер Василий Лебедев. Усадьба имелась только в Фальково (Лекаревке) с дворовой прислугой (7 муж. и 8 жен.). К началу XX в. деревушка Берказак была причислена к Караякуповской волости.

Землеустроители измеряли крестьянские поселения, на территории дворянских усадеб не заходили, но именно к югу от сельца, на возвышенном пригорке, в удалении от сильно разливавшейся по весне и «богатой» комарами Дёмы, стоял помещичий дом в окружении садово-паркового пространства и хозяйственных построек.

Сельцо Юматово П.М. Россинская получила по наследству от умершей девицы Екатерины Степановны Юматовой, а дер. Прасковьино, Шкапская тож, она унаследовала от матери губернской секретарши Елизаветы Степановны Шкапской (сестры известного историка-краеведа Василия Степановича Юматова, скончавшегося в 1848 г.). Главное же селение, где стояла обитаемая усадьба, Еланачево (Фалково, Лекаревка) П.М. Россинская унаследовала от самого дяди, поручика Василия Степановича и тёти Екатерины Степановны Юматовых.

Источник: НА РБ. Ф. И-351. Оп. 1. Д. 11238.

На плане 1841 г. к югу от Еланачево за крестьянскими огородами и выгоном указано: «сдесь господское строение».

Супруг, надворный советник Владимир Петрович Россинский служил помощником управляющего Оренбургской (в Уфе) удельной конторы в 1850-е гг. (в 1870 г. именно он получал деньги за выкуп крепостных), с 1875 г. являлся гласным первого Уфимского уездного земского собрания85, по сведениям городской переписи 1879 г. домом с усадьбой в Уфе владела семья Россинских (родители и сын Пётр Владимирович, 1852 г. р.)86.

Городская усадьба Россинских является одним из памятных исторических мест в Уфе, расположена на въезде в город с Оренбургской переправы по улице Большой Ильинской (угол с Телеграфной, сейчас ул. Валиди / Цюрупы). На «историческом» особняке в рекламных целях 25 сентября 2015 г. установили мемориальную доску Петру Владимировичу Россинскому.

Основная же загородная усадьба Россинских находилась в дер. Еланачево, Фалково тож, на берегу речки Дёмы, через которую ходил паром. Все 7 ревизских душ дворовых остались служить до 1863 г. Барский жилой комплекс находился рядом с крестьянскими дворами, по уставной грамоте в 1861 г. два дома и три овина сельчан, которые близко «состоят от господской усадьбы», должны быть перенесены.

В самой дальней дер. Прасковьевка (Шкапская), что стояла на ручье, тоже имелся помещичий комплекс строений, за которым присматривали дворовые (1 ревизская душа, служили до 1863 г.). При установлении границ указывался впадавший в Дёму ключ, что «отделяет крестьянскую усадьбу от господской» (стояла на роднике), вообще неоднократно упоминалась господская усадьба. К примеру, дом крестьянина Андрона Давыдова, «находящийся смежно с господскою усадьбою в самом близком от неё разстоянии, подлежит перенесению на новое место», на другой конец селения.

Всего в Прасковьевке (Берказак) выгон с господской усадьбой занимал 4 дес. 942 саж., отделяясь от крестьянских дворов, «вновь проведённою межою и находящихся между господскими строениями и гумном». Здесь, скорее всего, существовал комплекс только хозяйственных строений.

Как и в Юматово (Лагерное). Хотя «дворовых в этой деревне нет», но в уставной грамоте в 1861 г. встречаем упоминание о господских усадьбе, гумне и хлебозапасном магазине (складе). И также три крестьянских дома стояли слишком близко к господской усадьбе и подлежали переносу на другой конец сельца.

«Так как господская усадьба окружена отведённою крестьянам землёю, что видно из плана, то владелица предоставляет себе право прогонять безпрепятственно свой скот на принадлежащие ей поля, по дороге ведущей из деревни Юматовой в деревню Мысовцеву»87.

Хозяйством заведовала Прасковья Михайловна Россинская, отличавшаяся предпринимательскими способностями. На 1869 г. ей принадлежал один из трёх в Уфимском уезде конных заводов, где разводились лошади рысистых пород, насчитывалось 3 жеребца и 15 маток, приплода в течение года было 11 жеребят, продавали лошадей в Уфе, получая дохода от 50 до 300 руб.88

За крепостных П.М. Россинская сумела получить хорошие деньги. Выкуп крестьян Еланачево (Лекаревка) принёс ей 6960 руб.89, Прасковьевки и Юматово – 8760 руб.90

В условиях, когда многие уфимские дворяне разорялись и распродавали свои поместья, П.М. Россинская, наоборот, активно скупала землю. Возможно, она использовала поступления за выкуп крепостных. На 1874 г. ей принадлежало свыше 3,1 тыс. дес., а в 1881 г. за Прасковьей Михайловной числилось уже более 4 тыс. дес. в Осоргинской, а также в Дмитриевской и Покровской волостях Уфимского уезда. Причём П.М. Россинская приобретала хорошие угодья и вблизи города создавала преуспевавшее аграрное производство.

Материалы уфимских метрических книг позволяют в основном восстановить состав многолюдной семьи Россинских. Хотя, судя по документам, именно супруга руководила семейным бизнесом, Прасковья Михайловна непрерывно рожала: после Петра, в 1854 г. у В.П. и П.М. Россинских родились Ксения (19 января, но 13 февраля скончалась), Николай (30 ноября), 20 ноября 1855 г. – Евгений, а 24 октября 1856 г. – Екатерина, которая умерла 27 января 1857 г. Затем, 4 мая 1858 г. появилась на свет дочь Юлия91.

Известны судьбы дочерей92, которые получали, без сомнения, немалое приданое, родители поддерживали детей, но на состоянии семейной экономики это отрицательно не сказывалось. Через дочерей Россинские породнились с уфимскими дворянскими фамилиями Миклашевских, Эннатских, купцов Чижёвых.

Сама же выдающаяся хозяйка, жена надворного советника Параскева Михайловна Россинская скончалась от рака 13 октября 1880 г. в возрасте 57 лет. Отпевали её 15 октября в Ильинской церкви Уфы93. Супруг, надворный советник Владимир Петрович Россинский умер 16 февраля 1885 г. в возрасте 71 года от отёка лёгких94.

После кончины матери и отца собственность разделили дети, исключая вышедших ранее замуж сестёр. Лишь единственная из дочерей Юлия стала обладательницей собственного поместья. В 1885 г. в правах наследства на имения при Лекаревке и Юматово вступал подпоручик Евгений Владимирович Россинский95. А при Юматово дворянка Юлия Владимировна Лапина (жила в Уфе на Большой Казанской в собственном доме) владела землёй, «доставшейся мне от матери моей – дворянки Прасковьи Михайловны Россинской»96.

По переписи 1895 г. в Осоргинской волости жена коллежского советника Ю.В. Лапина имела 503,9 дес. с усадьбой на площади 0,79 дес., а Е.В. Россинскому принадлежало три участка в 120,93 дес., 23,7 дес. и 969 дес. На последнем находилась обширная усадьба в 10 дес. Евгению мать завещала и своё (от Шкапских) небольшое имение в Надеждинской волости Белебеевского уезда (110 дес. без усадьбы).

Другому сыну, Н.В. Россинскому, досталось имение в Покровской волости (993,47 дес. с усадьбой на площади в 5,5 дес.). Младшие братья Н.В. и Е.В. Россинские были участниками русско-турецкой войны 1877–1878 гг. в рядах действующей армии. Прапорщик, затем подпоручик Е.В. Россинский в 1883–1890 гг. избирался Уфимским уездным предводителем дворянства97.

После смерти брата Николая в 1892 г.98, Евгений Владимирович стал единоличным владельцем. Он был женат на Софье Фёдоровне (урождённой Агафоновой), 15 октября 1890 г. у них родился сын Владимир, 7 июня 1892 г. – дочь Нина († 1 января 1896 г.), 13 августа 1898 г. – сын Борис99. Член губернской земской управы Е.В. Россинский скончался 16 мая 1906 г., отпевали в Ильинской церкви, похоронили на Сергиевском кладбище100. В обширном некрологе современник дал оценку общественной деятельности Е.В. Россинского: «Скончался 16 мая в 5 часов вечера, скоропостижно, русский боярин, коренной Уфимец, Евгений Владимирович Россинский, на 51 году своей жизни.

Выступив в 1883 году на общественное поприще в должности Уфимского уездного предводителя дворянства, он, по восприимчивости натуры своей, не мог не увлечься земскою деятельностью, как только ознакомился с ней, исполняя обязанности председателя уездного земского собрания.

Держась всегда отвлечённых взглядов в вопросах общественного благоустройства и не внося при разрешении их начала партийности, покойный был безстрастным исполнителем председательских обязанностей, чем и снискал себе общее расположение и любовь соприкасающихся с ним лиц.

Увлечение его земским делом зародило в нём желание принять активное участие в его отправлении и вот в 1887 году он уже является членом губерн. земской управы и отдаётся всецело служению на пользу местного населения, среди которого, как сын бывшего помещика, он вырос и с нуждами которого был близко ознакомлен.

Выработав в себе известное направление, в смысле улучшения условий народного быта, Евгений Владимирович строго охранил это направление от всякого давления извне и был далёк от какого бы то ни было заражения нарождавшимися на Руси идеями, имеющими стремление к поколебанию исконных устоев нашего Государства.

Чуждый реакционерства и как сторонник прогресса во всех сферах нашей государственной жизни, на основах постепенности, покойный не мог выносить спокойно явлений совершающихся за последнее время, – он страдал душою и сердцем, оно ему изменило и он погиб, сделавшись жертвою века. Да прости ему Господь содеянное не в угоду Его и да будет его праху мир. Правдивый»101.

Ну, а старшему сыну, Петру Владимировичу Россинскому (учился в Казанском университете) достались новоприобретённые поместья (на 1895 г.) в Дмитриевской волости (474,24 дес. без усадьбы) и в Казанской волости (1046,24 дес. с усадьбой на площади в 1 дес.). Недалеко от дер. Кадырметево в 1896 г. лежал хутор Россинского близ железной дороги и озера Безымянного.

Раздел наследства происходил долго. По переписи 1912–1913 гг. наследникам давно умершего В.Н. [надо – Н.В.] Россинского возле деревни Лекаревки Осоргинской волости принадлежало имение в 1166,36 дес. (усадьба 8 дес.), где велось полевое хозяйство, владельцы получали доход от рыбной ловли, имелась мельница с нефтяным двигателем. Сохранялось имение Ю.В. Лапиной при Юматово (257,57 дес., усадьба – 3 дес.; в 1916 г. при Юматово находилось поместье дворянина Александра Ивановича Лапина), а за Е.В. Россинским при дер. Алексеевке в Белебеевском уезде числилось поместье в 110 дес.

В 1916 г. дворянке Софье Фёдоровне Россинской при дер. Лекаревке принадлежало какое-то именьице, а недалеко, рядом с дер. Костарёво (совр. Дёма) лежало поместье Петра Владимировича Россинского. Во время переписи 1917 г. были подробно обследованы сразу два его имения, лежавших рядом: «Ново-Петровская экономия» в Казанской волости и поместье «Осокорники» в Дмитриевской волости. Усадьба была в первом, возле дер. Кустарёвой стояло 12 построек, включая дом владельца, мельницу, 3 конюшни, 2 амбара и пр. Второе имение (лесная дача) сдавалось в аренду целиком102.

Фото Петра Владимировича Россинского, коллекция Т.В. Тарасовой:

В поместье П.В. Россинского в качестве репетитора побывал писатель Б.Д. Четвериков, оставивший его описание в рассказе «Свидание». «Астахову запомнилась эта давнишняя станция Дёма как тихая, пустынная низина. Если повернуться лицом к Уфе, то справа от железнодорожной насыпи, невдалеке от Белой и железнодорожного моста, находились постройки имения помещиков Россинских. […] В Уфе Россинские жили в кирпичном доме на углу Телеграфной и Ильинской, вблизи Земской управы. […] Астахов слышал, что сам Россинский, больной и старый, каждый год ездит лечиться в Ессентуки. Он был вдов, заправляла хозяйством и была на правах жены бывшая прислуга. Вот и всё, что знал Астахов об этом семействе.