Полная версия

Беларусь. XX век, железный век. Взгляд из окна своего дома

«Польскую автономию имени Дзержинского», которая ещё какое-то время держалась в республике, уже можно было и не расформировывать, так как к 1940-ому году почти все поляки и беларусы-католики или разбежались или были репрессированы. После войны, в 50-е годы, остаткам уцелевших поляков и некоторым беларусам-католикам «разрешили» выехать в Польшу.

Город Гродно окончательно «советизировался», что означало практически его полное опустение, город превратился в памятник исторического прошлого. Исчезла целая ветвь беларуской католической конфессии, неотъемлемая часть общей беларуской культуры.

Чтобы не мозолить глаза новой власти со старыми сослуживцами, быстро перекрасившимися под алые цвета советских стягов, мой дед, Александр Павлович, ушел с железной дороги, сменил профессию, закончил, как тогда было модно, какие-то ускоренные курсы, и стал городским санитарным врачом. Маму, как «социально чуждую», в институт не приняли, пришлось ей отработать в «Минском статуправлении» техником-статистиком, чтобы получить какой-то, необходимый тогда, стаж для демонстрации лояльного отношения к новой власти. Одновременно мама немного поучилась в музыкальном техникуме, у неё были разные наклонности и способности.

Бабушка Саша с утра до вечера сидела за швейной машиной «Зингер», «обшивала» семью, а зимой с санками выходила к железнодорожным путям товарной станции, где можно было найти дровишек для домашней «кафельной» печки. Эшелоны шли мимо дома на восток и на запад. Семья лишь только приспособились к новой власти и её экономическим реформам, как наступила очередная разруха – голод 29—30 года.

За несколько лет до этого Павловичи выдали замуж свою старшую дочь Анну, мою любимую тётю Нюру, за Георгия Яротто, эстонца, работающего, как почти все наши родственники-мужчины, на Варшавской или Либава-Роменской, точно не знаю, железной дороге. Жорж успешно делал «советскую» карьеру и его направили учиться в Москву, но в Минск он долго не возвращался, несмотря на то, что появилась на свет его дочь Майя. А тут наступил год «великого перелома» (1929), а за ним и «великий голод» – результат этой переломной «коллективизации».

Эти годы хорошо известны по многочисленным публикациям, воспоминаниям, свидетельствам очевидцев. Скажу только, что «дом на Дзержинской» стоял вблизи вокзала в Минске, а еще одна моя родственница, по другой линии, в то время жила у киевского вокзала в Москве, так что насмотрелись они такого, что потом уже не вздрагивали при показе советской кинохроникии о немецких лагерях смерти.

Не буду вдаваться в подробности семейного жизнеописания, только вспомню один эпизод, непосредственно связанный с хроникой нашей семьи. А заодно станут более ясными образы беларуских женщин, женщин нашей фамилии, облик моей светлой и сердобольной бабушки, которая никогда не могла пройти мимо чужого несчастья и горя.

Бабушка Саша не только «обшивала» семью, кормила и обстирывала детей и уже появившихся внуков (точнее, первую внучку, мою двоюродную сестру Майю). Она еще и «хранила очаг», в прямом смысле слова, то есть «добывала» дрова и топила в зимнее время изразцовую печь, которая оказалось довольно прожорливой. Дрова в те зимы были большим дефицитом в Минске, может не таким, как в Москве (помните у Маяковского – «больше всех дорогих даров я помню морковь драгоценную эту и пол-полена березовых дров»). Эти «драгоценные» поленья, зимой, на санках, бабушка привозила с железнодорожной станции, где знакомые по району соседи-кочегары иногда сбрасывали ей несколько чурочек с паровозов. Там же, в очередной свой поход за дровами, с санками, бабушка наткнулась на сброшенного, как поленья, с поезда, в беспамятстве (наверное, думали – тиф), лежащего на снегу человека. Рядом, со смерзшимися от соплей носами, скулили двое мальчишек. Бабушка с их помощью взвалила уже закоченевшего человека на санки и привезла его домой. Дома он «оттаял» и оказался немцем, Пецольдом Георгием Эмилиевичем, преподавателем немецкого языка из Республики Немцев Поволжья, из той республики, которой мы до сих пор обязаны «сарептской» горчицей. Там от голода уже умирали тысячи жителей, скончалась и его супруга, и Георгий Эмилиевич собрал своих мальчиков, получил какое-то разрешение и двинулся на историческую родину, в Дрезден, откуда были родом все Пецольды. В дороге он заболел, потерял на пути к Минску сознание и опомнился уже в жарко натопленной (дрова-то все-таки достали) комнате, где его натерли, разогрели, влили что-то живительное в рот и уложили в чистую постель. Дети Пецольда «старого», как его будут в дальнейшем называть в нашем доме, в отличие от Пецольдов «малых», Макса и Эмиля, так и остались под покровительством бабушки.

Позже Георгий Эмилиевич Пецольд стал преподавателем немецкого языка, профессором Института беларуской культуры (Инбелкульт), преобразованного в Беларускую Академию Наук. Даже получил квартиру в первом, выстроенном для профессуры, доме объединения «Камунар-Асветнiк». Георгий Яротто так из Москвы и не вернулся и через некоторое время тетя Нюра (Анна Нестеровна) вышла замуж за Макса Георгиевича Пецольда, так у нас появилась и немецкая фамилия, принесшая потом много горя всей семье.

Поляки и немцы особенно раздражали советскую власть. Почти все Пецольды были подвергнуты репрессиям уже в 30-е годы, Георгий Пецольд («старый») после трёхлетнего тюремного заключения был расстрелян в 1941 году в Пятигорске вместе со второй женой, Александрой Августовной, которая тоже была преподавателем немецкого языка. Их имена занесены в «Книгу памяти жертв коммунистического террора» по Ставропольскому краю, они пополнили списки миллионов репрессированных по всей стране.

Макса Георгиевича Пецольда «забрали» в 1941 году из Орши, где он работал главным хирургом городской больницы, но расстрелять из-за быстрого наступления немцев не успели, их вывезли в Саратов. Так ему удалось выжить и позже, после этапирования в Карлаг (Джезказган), прожить 16 лет в лагерях и еще один год на свободе после массового, «Хрущевского» освобождения из лагерей в 1956 году. Но меня занесло уже к началу другой войны, а надо вернуться немного назад…

С вынужденным опозданием в три года, мама все-таки в 1931 году поступила в Медицинский институт и на втором курсе вышла замуж за моего отца, Прокопчука Андрея Яковлевича. Институт мама заканчивала уже в новой квартире, в «Доме специалистов» на углу Советской и Долгобродской улиц, куда они все перебрались в 1934 году.

В 1936 году во время сдачи последней сессии мама родила меня и смогла получить «Диплом с отличием», по специальности «врач-рентгенолог». Здесь же, на «Золотой горке», мы услышали о начале одной войны, финской, потом другой, и отсюда удирали из-под бомбёжки, жарким вечером, 25 июня 1941 года, взяв с собой, что было полегче, в руки, «на восток» по Московскому шоссе. Мне дали нести пустой чайник.

Мои родные женщины, – бабушки, мама и тетка, – горожанки, не соприкоснулись в 30-е с «раскулачиванием», и борьба большевиков с «нацдемовщиной» в БССР не затронула их, как мне ранее казалось, по причине их «другой специализации», медицинской. Советские блюстители порядка расправлялись в конце 20-х, начале 30-х, в основном, с носителями чуждой им культуры, любой религии, отличной от православия, литературы и поэзии на другом, не русском языке. Для этого была еще «подработана» для внешнего мира формула «об единстве русских, малороссов и беларусов», что закончилось к концу тридцатых годов практически поголовным истреблением беларуской культурной элиты и постепенным вытеснением беларуского языка из всех сфер общественной жизни. Для усиления «роли русского языка» были проведены три реформы беларуского правописания (первая в 1925—1926 г.г., неоконченная – 1930 года и реформа 1933—1934 года). Причем новые нормативные правила (их было 86) настолько исказили язык, что его уже трудно было отличить от русского. А за это время советские власти, в силу «революционной необходимости», под предлогом борьбы с «нацдемовщиной», истребили почти всех научных работников в области образования и специалистов-языковедов. При этом были изъяты и уничтожены большинство картотек беларуского языка, собранных специалистами, а к оставшимся архивам был запрещен доступ, что продолжается и в наши дни.

«В один из периодов 1931 года в Институте языкознания работало 6 сотрудников, причём знающих языковедов практически не осталось. Современные беларуские филологи подчеркивают тот факт, что более 20 новых правил, введенных реформой 1933 года, искажали установившиеся нормы беларуского литературного языка путём искусственного, неестественного и принудительного наложения на них правил русского языка» (Википедия).

Я пишу об этих далеких днях, но в моей памяти они все ближе и ближе, приближаются запомнившимися рассказами моей бабушки, моего деда, обрастают подробностями в обрывочных воспоминаниях тетки и мамы. История становится зримой, это уже не силуэты черно-белых фотографий тех лет, а окрашенные в цвета времени факты, образы, сжимающие сердце звуки войны, запахи прошлого, оставшиеся в старых сохранившихся вещах и слова, слова, давно ушедших из моей жизни родных и близких… Это уже не история из книжек, а жизнь моей семьи, ее многих поколений…

После двух революций

Исчезновение монархии вначале очень вдохновило мужчин всего Минска, Негорелого и Койданава – пришла февральская революция 1917 года, начиналась, так многим казалось, новая жизнь, весной дохнуло свободой. Моей тётушке, Анне Несторовне, к «февральской» исполнилось десять лет, и она помнила, как дед носил красный бант в лацкане военного сюртука, а бабушка Александра дополнила воспоминанием, как дед, на всякий случай, зарыл в саду все свои регалии и документы.

Мой дед, Александр, тоже Саша, как его звали дома, Александр Федорович Павлович, перед революцией получил повышение, но хотел уйти в отставку, покинуть телеграф станции Негорелое Московско-Брестской железной дороги и перебраться в Менск, как тогда называли наш древний город в Беларуси или Минск-Литовский, как его называли путейцы и было обозначено на картах.

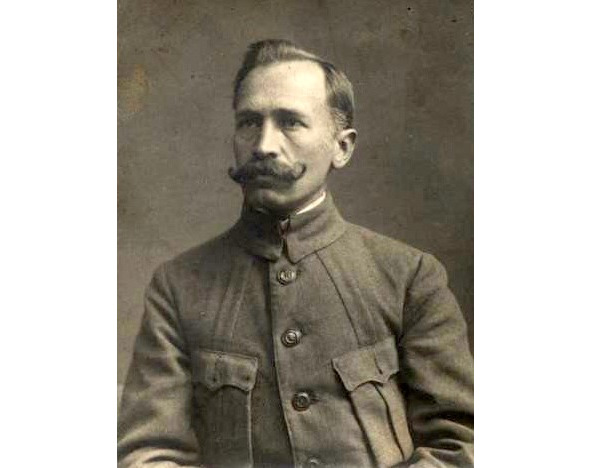

Александр Федорович Павлович (1918 год)

Зачем-то русским чиновникам от истории и географии так любо переделывать древние, сложившиеся название городов, улиц, но «Менском» мой город жители упорно называли его до 1939 года. Ну, а если уж привыкло «начальство» к слову «Минск», то пусть будет Минск. В деревнях все равно еще долго будут говорить так, как было на протяжении тысячи лет. Да и дома, по крайней мере, в нашей семье, до сих пор используют эту древнюю форму названия города.

Дед со своим отцом, моим прадедом, Федором Александровичем Павловичем, давно вышедшим в отставку, покинувшим свой полк после столкновения с начальством и получивший должность Клинокского станционного смотрителя, успел как раз построить в Негорелом новый, каменный дом, который обошелся им не одной тысячей золотых рублей. Оставшиеся после строительства дома золотые червонцы, со слов бабушки, дед в 1917 году обменял на «керенки», которые быстро превратились в «труху», так как вскоре «свершилась (так нас учили в советской школе называть это событие) октябрьская, социалистическая», и началось лихолетье.

Первая мировая война надвинулась на Западный край (слово Беларусь всё ещё было запретным), и беларусов стали «освобождать» и «воссоединять», то Польша, то Россия, а в промежутке между ними – Германия.

С приходом каждой новой власти появлялись бесконечные декреты, указы и распоряжения, развешанные на всех столбах, на заборах, дверях частных домов, то на немецком, то на польском, но больше всего на русском, особенно, когда власть переходила к большевикам. «Бальшавікі паперы не шкадуюць» («большевики бумаги не жалеют» – перевод с бел. яз), так писал про Мясникова (Мясникянца) и его минскую кампанию в феврале 1918 года видный деятель беларуского возрождения Язэп Лёсик.

Но, надо быть справедливым, впервые, за сто с небольшим лет «добровольного вхождения» края в Российскую империю, стали появляться «дэкрэты» уже и на беларуском языке. В этой военно-политической чехарде население растерялось и расслоилось. Это расслоение дало корни, а потом на этих корнях образовалось то, что сегодня называется Республика Беларусь.

Немецкие, «кайзеровские» войска зашли в Минск в 1918 году и пытались навести свои порядки, ушли немцы за ними пришли польские войска и новые власти (по бабушкиному календарю – это было «при Пилсудском»). Потом новая напасть надвинулась с востока, солдаты в неопределенной форме и разной обувке и головных уборах, с комиссарами во главе, «в острых шлемах», прибывали на станцию Негорелое, заходили нестройными рядами в Койданава (сегодня Дзержинск), и устанавливали в очередной раз «советскую» власть. Заодно устроили в новом каменном доме моего деда «почту», вывесив на ней красный флаг.

Шаткое равновесие на границе противостоящих государств, и приход в Негорелое старых знакомых в новой военной форме, порождал своебразный отсчёт времени, и в бабушкином календаре это время называлось – «за тымi бальшевiкамi» (бел. яз.). То есть, еще до тех, первых большевиков, которые для местного населения мало отличались от «вторых» или от «третьих»… Пролегла и новая граница появившаяся после заключения очередного нового «мирного договора».

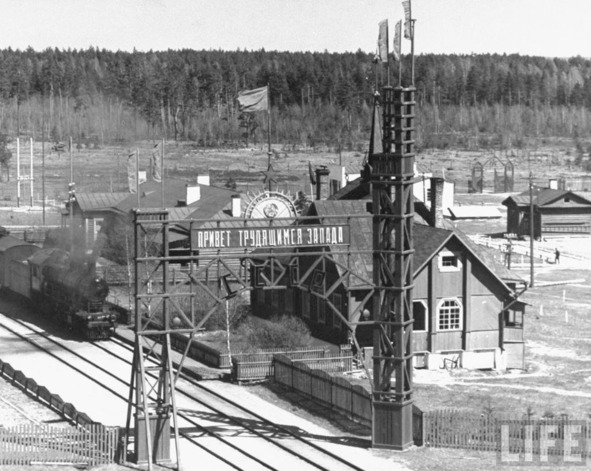

С советской стороны пассажиры поездов стали проходить контроль на станции Негорелое. Железнодорожная станция Колосово стала пограничной станцией с польской стороны. К слову говоря, курсировали даже поезда Негорелое-Париж и Столбцы-Маньчжурия.

Всех приезжавших в страну победившего социализма с западной стороны встречала помпезная арка с надписью «Привет трудящимся Запада» [57].

На станцию стали прибывать эшелонами со всех сторон войска, приблизилась линия фронта, подступал голод, исчезали продукты питания. Дед быстро принимал решения и, долго не раздумывая, – надо было кормить семью, – оставил телеграф на станции, свою службу и новый дом в Негорелом, перебрался в Менск, и там получил от какого-то нового, «революционного» начальства где-то неподалеку от Менска-Минска (он тогда назывался Минск-Литовский) полустанок (блокпост) с шлагбаумом и телеграфным аппаратом системы Бодо. Вместе с «блокпостом» полагался клочок земли, что и стало основой существования семьи несколько следующих лет.

К этому времени маме моей исполнилось семь лет. Здесь же, на полустанке, в том же домике-будке, было и жильё для всей семьи, и одновременно рабочее место деда, с телеграфом в его комнатушке. Купили корову-кормилицу на долгие годы, которую по очереди пасли моя мама с тёткой. Иногда дед, оставив бабушку «на линии», умудрялся «смотаться» на пару дней куда-то на юг с попутными эшелонами, в зависимости от военной обстановки, за продуктами «на обмен». Потом, всегда неожиданно, появлялся, спрыгивая на ходу с проходящего мимо «блокпоста» поезда, с мешком разной, случайной еды, вроде кураги, которую мама вспоминала потом всю жизнь.

Блокпост находился где-то вблизи новой границы, прочерченной по западным границам новой, возникающей советской империи, между возрождённой Польшой и РСФСР, и мама иногда забредала вместе с коровой в другое государство, «нарушала» границу, так как обе, и мама и корова, не понимали «текущего момента», заграницей трава корове казалась более сочной. Один раз «нарушителей», то есть корову, как «зачинщицу», и маму, поймал пограничник, но так как все пограничники были из того же района, то услышав знакомую фамилию (мамы, конечно), он их отпустил. От того времени в нашей семье остался анекдот о двух пограничниках, встретившихся у пограничного столба – с польской и советской стороны, вступивших в сравнение языков (лингвисты называют это «компаравистикой»).

– «Как по польски – жопа», – спросил советский солдатик, и в ответ на польское «дупа», вздохнул с облегчением:

– «Тоже красиво»…

Наконец, гражданская война окончилась. Так и продержались дед с бабушкой, и моя мама со своей старшей сестрой, на железнодорожном полустанке, вдалеке от Минских событий до… Хотелось написать «до лучших времен», но они так и не наступили. Хотя в Минск семье все-таки удалось вернуться, и даже найти жильё, «взять в наём» половину дома, поспешно брошенного городским «ксёндзом» и уцелевшего от мародеров. Дом находился на «Ляховке», окраине старого Минска, вблизи Виленского вокзала. Во второй половине дома жили Литвинчуки, их глава семьи, как и многие наши соседи, тоже служил на железной дороге. Мила Литвинчук позже, в 1945 году, сыграет случайную, но очень важную роль в соединении нашей, разбросанной по разным странам, семьи.

Бабушка Эмилия (мама звала её «тётя Эмма») была моложе своей сестры Александры (Саши) на два года, а всего у моего прадеда, Викентия Валахановича, и прабабки, Розалии Довнар, родилось одиннадцать детей, многие из которых куда-то растворились в новом, советском времени, разлетелись по разным городам империи. Знаю только, что к революции бабушка Эмилия, окончив гимназию, «пошла в народ» и пару лет уже учительствовала на селе, сравнительно недалеко от Минска, но я увидел её впервые только после 1945 года.

Александра (слева) и Эмилия Павловичи-Валахановичи (1913 год)

«Дом на Дзержинской», в районе Ляховки, как его потом долго называли, по рассказам мамы и тетки, был небольшой, по меркам того времени, но в каждой комнате было по два высоких окна, а в доме – два входа, причём у «парадного подъезда» было крыльцо с каменными ступеньками, и витые чугунные столбики, поддерживающие крышу над ним. Но самым главным в доме была великолепная, изразцовая (бабушка упорно говорила «кафельная») печь. Дом, по счастью, не реквизировали под какую-либо «почту», как случилось с домом деда в Негорелом, когда новая власть «вошла в силу». Только наш сад в скором времени отрезали от участка «для нужд советского народного хозяйства».

После известного «Рижского мирного договора» (1920) и многих решений Политического руководства в Москве, земли Беларуси так расчленили, что возник по образному выражению беларуского писателя и журналиста, Михаила Голденкова «эдакий европейский Курдистан», то есть «Беларусь: польская, российская и непосредственно БССР».

Нашу многочисленную фамилию разрезали новые границы, дедушка Александр после этих «переделов» смог увидеть свою родную сестру, бабушку Зину Павлович (в замужестве Валецкая), через 50 лет. Естественно, что это могло произойти только после смерти «вождя всех времен и народов».

Надо добавить, что распад, раздел беларуских семей начался еще до революционных событий 1917 года и Первой мировой войны. Массовые отъезды наиболее предприимчивых беларусов начались на изломе двух столетий.

В 1897—1914 годы от безземелья и безработицы в США и Канаду ушла (по Калубовичу [27]) 5-я волна массовой беларуской эмиграции, на этот раз экономической. Российская статистика скрывает ее губительные для беларуской нации показатели. Беларуский ученый, исследователь Аркадий Смолич оценивал ее приблизительно в 300—500 тысяч.

Аркадий Антонович Смолич (1891 – 1938) – общественный и политический деятель, учёный в области экономики, сельского хозяйства, картографии и географии. Родился в 1891 г. в деревне Бацевичи Кличевского района Могилёвской области. В 1916 г. окончил Новоалександрийский институт сельского хозяйства и лесоводства в Пулавах (Польша). Один из лидеров Белорусской социалистической громады и Беларусской Народной Республики. Работал в Наркомате земледелия БГУ, где создал кафедру краеведения и географический кабинет. Был одним из основателей Академии наук БССР, стал первым профессором географии. Был репрессирован и в 1938 г. расстрелян (Википедия).

Из политических эмигрантов того времени можно надо вспомнить поэтессу Тётку (Э. Пашкевич) и писателя Ф. Олехновича, эмигрировавших в Австрию.

Ф. Олехнович – драматург и театральный деятель, после трехлетней эмиграции (1910—13 гг.) поверил в объявленную в 1913 году в честь 300-летия династии Романовых амнистию, вернулся домой, но царским правительством был посажен на год в тюрьму. Позже советские власти на 7 лет сослали его в Соловки [26].

Беларуский вавилон

Минск начала 20-х годов представлял яркое, в этническом смысле, людское скопление. Даже названия районов города свидетельствовали о долговременном проживании в нем, по-крайней мере, четырех национальностей (точнее пяти), каждая из которых давно и прочно обосновалась на своей территории, в своих кварталах и улицах…

Наша семья, хотя состояла в то время, в основном, из беларусов, как уже упоминалось, собралась в Минске и жила в районе «Ляховка». Не берусь утверждать, какие там тогда жили «ляхи», что и до сих пор на беларуском языке означает «поляки», но уж «Кальвария» (сегодня городское католическое кладбище) или «Татарские огороды», где когда-то стояла мечеть, дожили до советского времени, до дней моего детства, протекавшего на Интернациональной улице, ранее называвшейся Соборной.

В 40-е годы через них мы ходили купаться на городское озеро, и всегда, почему-то с опаской, пробегали мимо разрушенной мечети. Мама часто навещала тётю Риту (Матусевич) на Сторожёвке и на перекопанном трактором кладбище, примкнувшем к «Кальварии», как-то споткнулась на вывороченную могильную плиту с надписью «Валаханович Севастьян» – это было местом упокоения моего прадеда с материнской стороны.

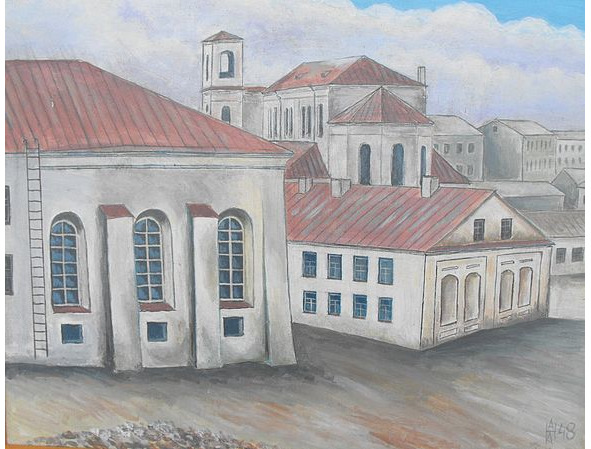

Соседняя с нашей улицей, «Нямига» с «Холодной» (большой) синагогой, была местом плотного проживания минской еврейской диаспоры, с которой мы соседствовали и всегда тесно общались. А до революции дед туда приезжал купить, как он говаривал, «колониальный товар», например, ананас.

«Холодная» синагога, ниже – хедер на Немиге

Минск, 1948 год. Художник А. Наливаев

Поляков или католиков-беларусов было прежде, до войны, очень много, но тут постаралась советская власть, а точнее её органы НКВД. Минских же евреев почти поголовно уничтожили во время войны 41—45 года немецкие оккупанты.

Необходимо привести несколько справок, чтобы стало понятно, как решался в разное время новой советской властью «национальный вопрос», например, связанный с поляками, веками проживавшими на этих землях. Тем более, что этим долгое время ведал первый Наркомнац страны Советов И. Сталин.

Еще в 1921 году в Польше была проведена всеобщая перепись населения, проживающего после подписания мирных соглашений с РСФСР, на территории Белостокского, Новогрудского, Полесского воеводств и Виленского административного округа, где проживало 3,4 млн. человек. Из них 1,885 млн. (54,1%) отождествляли себя с поляками» [36].

На советской территории Беларуси шла, в свою очередь, другая форма организации местного населения.

Первые польские национальные советы возникают в республике в 1925 году, как проявление национально-государственного строительства, в результате которого в СССР появились автономные республики, автономные области и национальные округа. В конце 1920-х начале 1930-х годов в республике происходит значительное расширение сети польских национально-территориальных образований.

БССР граничила с Польшей, которую руководство СССР рассматривало как плацдарм для начала антисоветской интервенции западных стран. В таких условиях расширение сети польских национальных образований могло стать мощным средством доказательства преимущества советской национальной политики в сравнении с политикой польских властей в отношении национальных меньшинств и тем самым усилить просоветские настроения среди беларусов и части поляков в Польше. Прежде всего провести массовую коллективизацию в районах сложившегося «хуторного хозяйства»

С 1928 по 1932 год количество польских национальных советов возросло с 19 до 40.

Постановлением ЦИК БССР от 15 марта 1932 года был образован первый в республике национальный, административный Койдановский польский район в составе 16 сельсоветов и Койдановского местечкового Совета (10 сельсоветов – польских, 5 – беларуских, 1 – литовский). Позже район был переименован в «Дзержинский» (29 июня 1932 г.) [19].

«Хотя в 10 из 16 сельсоветов польское население по данным местных властей составляло большинство, в целом по району поляков было 49,4% (белорусов – 45,31%, евреев – 4,69%, других – 0,59%). Таким образом, фактически при образовании национального польского района произошла подмена официального критерия («абсолютное большинство титульного населения») другим («абсолютное большинство национальных административно-территориальных единиц» – сельсоветов)» [20].